Полная версия

Падшие ангелы: демонология средневековой Руси

Дмитрий Антонов

Падшие ангелы: демонология средневековой Руси

На обложке и титуле использованы изображения из коллекции Библиотеки Российской академии наук (БАН, Санкт-Петербург) и © Музея Русской иконы им. Михаила Абрамова (Москва)

© Д. И. Антонов, текст, 2024

© Библиотека Российской академии наук, Санкт-Петербург

© Фонд имени Михаила Абрамова

© Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

© из собрания Государственного музея истории религии

© Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

© Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А. В. Щусева

© Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева

© Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева

© Музей «Невьянская икона»

© фотографии по лицензии Shutterstock/Fotodom

© ООО «Издательство АСТ», 2025

Центр визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ

Рецензенты

докт. ист. наук С.И. Лучицкая (ИВИ РАН)

докт. ист. наук Л.Б. Сукина (ИПС РАН)

Дмитрий Игоревич Антонов– доктор исторических наук, профессор, директор Центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени факультета культурологии РГГУ. Автор книг: «Нимб и крест: как читать русские иконы» (М.: АСТ, 2023), «Цари и самозванцы: борьба идей в России Смутного времени» (М.: РГГУ, 2019, 2023), «Русское Средневековье: мир идей» (М.: Слово, 2024, в соавт. с Л.Б. Сукиной и М.Р. Майзульсом), «Советские иконы: история и этнография нижегородской традиции» (М.: Индрик, 2023, в соавт. с Д.Ю. Дорониным), «Анатомия ада: путеводитель по древнерусской визуальной демонологии» (М.: Форум-Неолит, 2013, 2015, 2018, 2020, 2024; в соавт. с М.Р. Майзульсом) и др. Финалист премий «Книга года» и «Просветитель».

К читателю

В 2011 г. я угодил в небольшую аварию на севере Москвы. Это была моя первая авария, и нужно было понять, куда звонить и что говорить. Тут, в самый неподходящий момент, у меня самого зазвонил телефон. «Добрый день! Это вы прислали нам в издательство описание книги про демонологию? Средневековые представления о загробном мире? И предлагаете издать ее у нас?» – «Да, все верно». – «Ясно. Кто же такую гадость покупать будет?!»

Разговор получился забавным. И мне, и моему соавтору Михаилу Майзульсу тема «про чертей» тоже казалась необычной. Мы улыбались, когда составляли план этой книги и когда рассылали его по издательствам. Конечно, представления о бесах, искушениях и устройстве ада – важный пласт средневековой культуры. Это яркая (и одновременно мрачная) часть христианской литературы и искусства. Но кто, кроме нас да десятка специалистов, заинтересуется ей в XXI в.?

Сам я занялся этой темой довольно неожиданно. Студентом, а потом аспирантом я изучал культуру Смутного времени. В начале XVII в. в России происходили уникальные события: тайный католик Лжедмитрий оказался во главе православного царства, страну захлестнула волна самозванцев, царей выбирали, свергали и убивали… Неудивительно, что русские авторы демонизировали врагов, а в драматичных событиях видели знаки конца времен. Лжедмитрия отождествляли с Антихристом. Поляков – с бесами. Актуальные катаклизмы – с мрачными предсказаниями Апокалипсиса.

Это и вывело меня на новую проблему – средневековые представления об ангелах и демонах. Оказалось, что в XVII в., который начался со Смуты и продолжился расколом церкви, их начали описывать по-новому. Во-первых, под влиянием европейской культуры – переведенных сочинений и привезенных изображений. Во-вторых, под влиянием фольклора, который стал проникать в книжность. В текстах XVII в. ангелы и бесы получали необычные способности. К примеру, ангел мог ослушаться Бога, а демон – рожать детей… Так незаметно началось новое исследование.

Вскоре я обнаружил, что мой друг и коллега Миша Майзульс работает с похожими темами – он изучал средневековые представлениями об аде и смерти. Мы решили объединить усилия и написать книгу о древнерусской демонологии. Несколько недель мы ходили по разным кафе и за чашкой чая или кружкой пива обсуждали эсхатологических монстров и смерть на бледном коне. Из-за соседних столов на нас косились, как на сумасшедших. Через некоторое время план книги был готов, и мы стали предлагать его разным издательствам.

Как приняться за новую тему? Мы решили начать с главы, посвященной изображениям. Про иконографию демонов мы не знали на тот момент решительно ничего и стали с интересом штудировать иконы, фрески и миниатюры. Не прошло и трех месяцев, как мы решили сделать об этом статью. А скоро поняли, что назревает отдельная книга. Перед нами открывалась большая и никем не исследованная тема – визуальный образ врага на Руси.

Через год «небольшая книга» об изображениях была готова – в ней оказалось почти 400 страниц и больше 100 иллюстраций. Вскоре вышла вторая книга, в которую мы включили уже сотни изображений[1]. А потом стало ясно, что эта тема интересует множество наших коллег и читателей. Мы начали проводить конференции и выпускать альманах «In Umbra: демонология как семиотическая система», ездить с лекциями по разным городам и странам. Никто уже не смеялся и не говорил про «гадости». Но мы так и не сделали книгу, посвященную древнерусской демонологии – не изображениям, а идеям и представлениям.

Спустя 15 лет эта книга все же родилась, и вы держите ее в руках. Речь в ней пойдет о том, какие «дантовские сюжеты» – порой мрачные и зловещие, а порой занимательные и курьезные – веками наполняли русскую книжность. И как рассуждения о демонах, их природе, способностях и борьбе за людские души были вписаны в историю древнерусской культуры.

Эта книга – рассказ о том, как представляли потусторонний мир в средневековой Руси (назовем так – весьма условно – период от Крещения до петровских реформ начала XVIII в.). Мы поймем, как выглядят и что могут (а чего не могут) бесы, как боролись с ними священники и деревенские знахари, кого держит на коленях дьявол и в какой момент христианские демоны стали напоминать славянских леших. Как будет видно, даже самые необычные мотивы множеством нитей вплетены в средневековую (а отчасти и в современную) картину мира.

Местами эта книга похожа на труд сошедшего с ума этнографа. Путешествие в мир средневековых представлений – это рассказ о необычных местах, которые имеют свою топографию, и о странных персонажах со своей причудливой биографией. Мы поговорим о неизвестных сражениях, которые шли на Руси между людьми и бесами. И о том, как на закате Средневековья демонология заполонила русскую книжность и иконографию.

Но прежде чем начать рассказ, разберемся с вопросом, который волновал моего телефонного собеседника в 2011 г.

Кому и зачем нужна демонология?

С портала романских и готических церквей на прихожан и туристов смотрит множество скульптур. Среди них – не только ангелы и святые. Уродливые или гротескные демоны теснятся внизу композиций Страшного Суда. Изгибаясь, они сидят на консолях и капителях, будто поддерживая своды храма. На водостоках в немом крике раскрыли пасти гаргульи. Внутри храма бесы и звероподобные монстры глядят с настенных росписей и прячутся на мизерикордах – «стульях милосердия для усталых клириков… В православных церквях демонические фигуры не так заметны. Но если приглядеться, их нетрудно обнаружить, а найдя – удивиться их разнообразию. Как и в Европе, бесы и их многочисленные «родственники» (драконы, кентавры или адские звери) заселяют иконы, фрески и миниатюры.

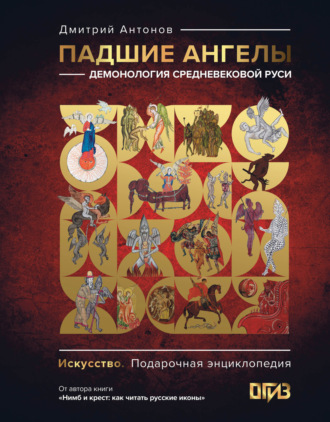

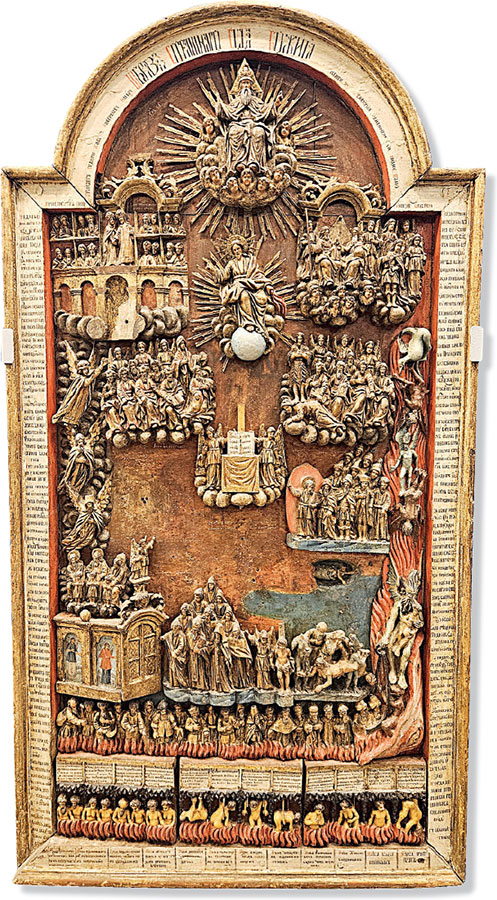

Страшный суд: слева от Христа, в правой части иконы, в струях огня падшие ангелы низвергаются с небес, превращаясь в бесов. В раскрытой пасти Ада сидит дьявол с Иудой на руках. У демонов голые тела, крылья и вздыбленные прически – обо всем этом мы поговорим в третьей главе. Но самый верхний бес выглядит как толстая белая птица. Правда, вместо хвоста у нее растет нога с человеческой ступней и вывернутым назад коленом.

Страшный суд, резная икона XIX в.

Костромской музей-заповедник, Инв. № КМЗ КОК -23252/94.

Фото автора

Страшный суд, резная икона XIX в.

Костромской музей-заповедник, Инв. КМЗ КОК -23252/94.

Разными способами и на разных языках демонология описываетврага. Представления о дьяволе и его слугах развивались в богословии и проникали в народную культуру, где христианские мотивы сплетались с архаическими представлениями о вредоносных духах. А в новейшее время эти сюжеты и образы перешли в литературу, кинематограф и цифровое пространство. Черти – от комических до самых зловещих – стали героями фильмов и комиксов, анимации и компьютерных игр.

Но для чего христианам нужна сложная, разработанная демонология? Почему к ней так часто обращались и богословы, и проповедники, и художники?

Представления о Люцифере и его слугах тесно связаны с представлениями о Боге, человеке, устройстве мира и социальном пространстве. Демонология позволяет наглядно прочертить границы между праведным и греховным. Объяснить происхождение «чуждого» и враждебного. Рассказать назидательную историю, объяснить причины бедствий, мотивы злокозненных поступков… У демонологии много ролей и широкий арсенал ярких образов. К примеру, в одной истории бес по имени Зерефер захотел покаяться и снова стать ангелом. Для этого ему нужно было три года называть себя «мерзостью запустения» и «древней злобой». Несколько лет для бессмертного духа – срок короткий. Но идея о том, чтобы смириться, показалась невыносимой – даже ради возвращения на небо. Дьявол и его слуги пали из-за гордыни и измениться уже не могут. А человек может всегда. Это говорит о силе покаяния лучше тысячи слов.

Сюжеты и образы, связанные с демонами, бесконечно разнообразны. Бестелесный враг многолик и изменчив. Он выбирает личины в зависимости от ситуации – чтобы обмануть, соблазнить или запутать. Художники и книжники с удовольствием давали волю фантазии, описывая и изображая дьявольские козни. В иконографии бесы пугали зрителя козлиными рогами, крыльями нетопыря, шерстью, вздыбленной прической. Но иногда они принимали нелепые формы, скорее развлекая, чем устрашая. Так, на резной деревянной иконе из Костромы бес, падая с неба, превращался в гуся с человеческой ногой. Глубокого смысла тут нет – резчик явно играл с формами. На других иконах у бесов появлялись то коровьи головы, то женские груди, то стрекозиные крылья. Нигде больше такой вольности было не допустить. Ни ангелу, ни человеку лишнего не пририсуешь.

В 1942 г. английский писатель Клайв Стейплз Льюис написал «Письма Баламута» (The Screwtape Letters) – книгу о советах опытного беса молодому ученику. Она оказалась на удивление популярной. Как писатель и проповедник Льюис был рад, но эта тема смущала его как христианина, вынужденного погружаться самому и увлекать за собой читателя в демонический антимир («Никогда не писал я с такой легкостью, никогда не писал с меньшей радостью»). В самом деле, почему истории, рассказанные от лица черта, так увлекают? Льюис рассуждал: «Советы беса-руководителя бесу-искусителю надо было бы уравновесить советами архангела ангелу. Без этого образ человеческой жизни как-то скособочен. Но даже если бы кто-то гораздо лучший, чем я, добрался до таких высот, каким слогом он бы писал, в каком стиле? Стиль и в самом деле неотторжим от смысла. Простой совет тут не годился бы, каждое слово должно издавать райское благоухание»[2].

Это лишь одна из причин. Даже в Средние века, когда об ангелах писали много, не смущаясь вопросами стиля, демонологические сюжеты встречались чаще и были разнообразнее. Если «путь погибели» широк, то и рассказ о нем предполагает удивительное многообразие форм. Дьявола, несмотря на страх перед ним, можно поместить в любую ситуацию. В средневековой литературе бес не только искушает людей, мучает грешников и бежит от праведников, но и молится, плачет, трудится, читает проповедь, строит монастырь, возделывает поля, играет на музыкальных инструментах. Он прикидывается то миловидной женщиной, то лошадью, то римским папой. На изображениях он превращается в кого угодно – от императора до гуся, как на костромской иконе. Сатана орудует разными предметами – от скипетра до коромысла. А иногда даже примеряет нимб.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Антонов, Майзульс 2011; Антонов, Майзульс 2024 (пятое, дополненное издание; впервые опубликовано в 2013 г.). См. также: Антонов, Майзульс 2012а.

2

Льюис 2003, с. 111.