Полная версия

История одного правления. Сталин в 1917–1953 гг. Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…» 1917–1938

Именно в этом документе впервые в политико-правовой практике большевиков встречается термин «враги народа», употребленный применительно к партии кадетов. 7(20) декабря Совнарком по докладу Ф.Э. Дзержинского своим декретом примет еще одно судьбоносное решение – о создании ВЧК при СНК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Этот комплекс мер ясно рисует характер политического режима, создававшегося в соответствии с ленинскими теоретическими установками. Будущая Республика Советов, писал Ленин накануне октябрьских событий в книге «Государство и революция», – это форма диктатуры пролетариата с «рядом изъятий из свободы»57.

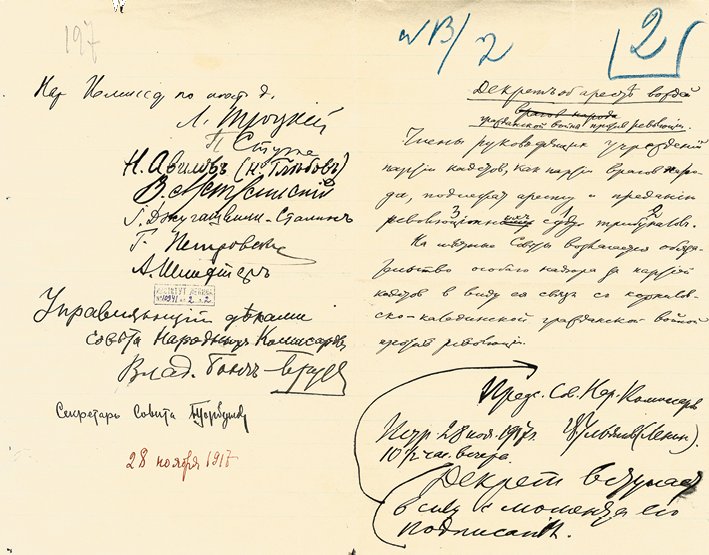

На время своего отсутствия Ленин именно Сталину доверил председательствовать на заседаниях Совнаркома. 23 декабря 1917 г. (5 января 1918 г.) Сталин назначается председателем Совнаркома на период отпуска Ленина, единолично подписывает ряд декретов советской власти. Среди них, например, декрет о национализации крупнейших в стране Путиловских заводов58.

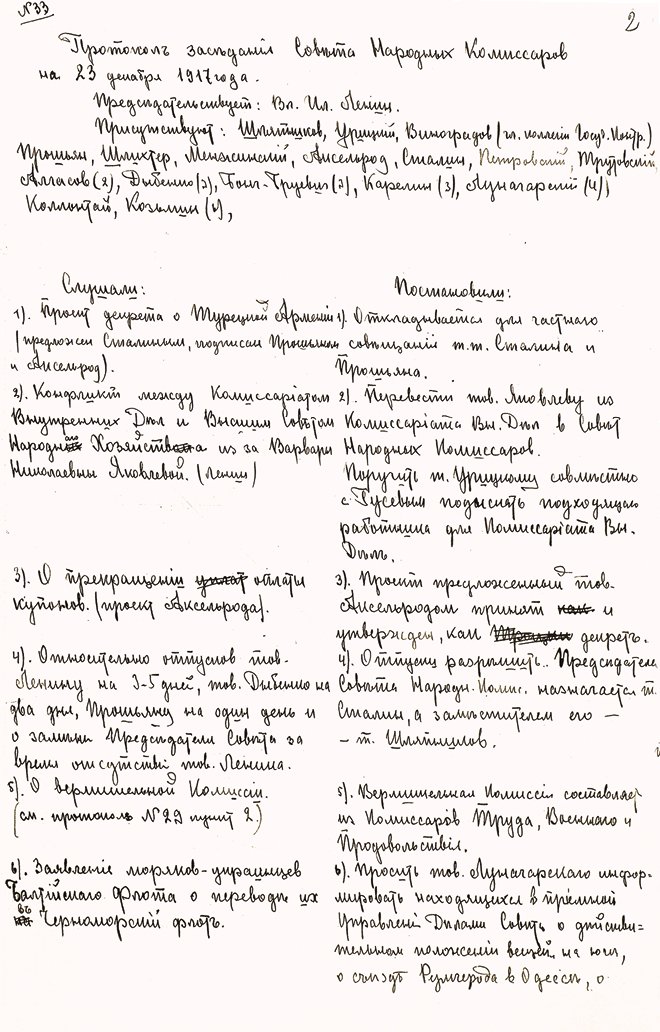

Протокол заседания СНК, назначение И.В. Сталина председателем СНК на период отпуска В.И. Ленина (пункт 4)

23 декабря 1917 (5 января 1918)

[РГАСПИ. Ф. 19. Оп. 1. Д. 33. Л. 2]

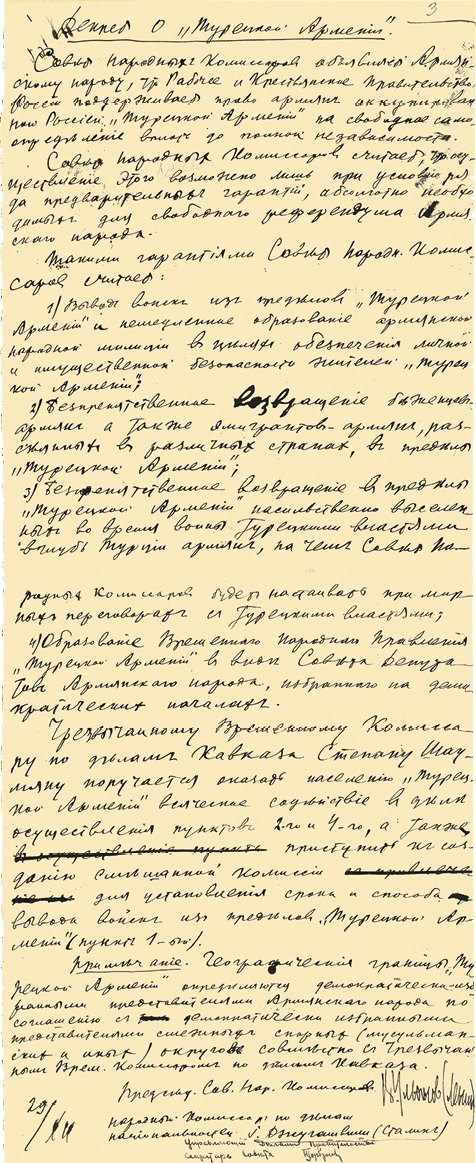

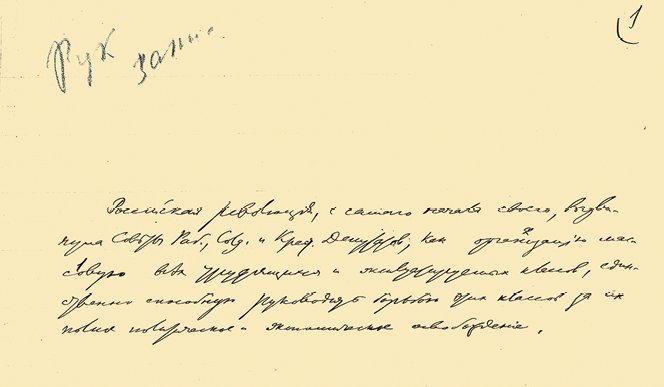

Сталин совместно с Лениным визирует распорядительные и информационные документы об изменениях состава Совнаркома. В отсутствие Ленина Сталин не стесняется использовать его имя и авторитет. 31 декабря 1917 г. (13 января 1918 г.) Сталин публикует в «Правде» за двумя подписями – своей и Ленина – декрет «О Турецкой Армении», написанный им лично59. Декрет объявлял, что Советское правительство «поддерживает право армян оккупированной Россией “Турецкой Армении” на свободное самоопределение вплоть до полной независимости».

Очень скоро новые власти перейдут от национализации отдельных предприятий к «тотальному» огосударствлению экономики. За короткий период в стране будет проведена национализация «крупнейших предприятий по горной, металлургической и металлообрабатывающей, текстильной, электротехнической, лесопильной и деревообделочной, табачной, стекольной и керамической, кожевенной, цементной и прочим отраслям промышленности, паровых мельниц, предприятий по местному благоустройству и предприятий в области железнодорожного транспорта»60. Было отменено право частной собственности на недвижимость в городах (20 августа 1918 г.), отменена частная собственность на леса (27 мая 1918 г.) и т. д. Целая серия подобных актов олицетворяла так называемую «красногвардейскую атаку на капитал». Ленин целенаправленно формирует политику «военного коммунизма», которая мыслится им как период непосредственного вхождения в социалистическое общество. Ее составными частями стали национализация промышленности, государственная монополия на многие продукты сельского хозяйства, свертывание товарно-денежных отношений и запрет частной торговли. Кульминационным моментом формирования этой политики станет принятие 18 мая 1918 г. декрета ВЦИК и СНК № 468 «О предоставлении народному комиссару продовольствия чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими» и установление в результате продовольственной диктатуры61.

«Своеобразный “военный коммунизм” состоял в том, – писал позднее Ленин, – что мы фактически брали от крестьян… даже иногда не излишки, а часть необходимого для крестьянина продовольствия, брали для покрытия расходов на армию и на содержание рабочих»62. Стратегический характер этих установок был наглядно продемонстрирован в марте 1919 г. на VIII съезде партии, принявшем ее 2-ю программу. Она ставила задачи «неуклонно продолжать замену торговли планомерным, организованным в общегосударственном масштабе распределением продуктов», стремиться «к проведению ряда мер, расширяющих область безденежного расчета и подготовляющих уничтожение денег»63.

Декрет СНК «О Турецкой Армении»

29 декабря 1917 (11 января 1918)

Подписи – автографы В.И. Ленина, И.В. Сталина

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 24221. Л. 2]

Позднее Ленин признает: «Мы наэкспроприировали много больше, чем сумели учесть, контролировать, управлять и т. д.»64. Эти решения о национализации народного хозяйства практически полностью, помимо прочего, повлекут за собой создание гигантского аппарата управления, строительство и контроль деятельности которого вскоре превратятся в самостоятельный комплекс задач. Решать их придется именно Сталину.

Сталин зимой 1917/1918 г. займется, в том числе, созданием и обеспечением деятельности Наркомата по делам национальностей. К числу символических действий новой власти следует отнести учреждение той зимой ряда национальных комиссариатов в рамках основного наркомата. Так, в январе 1918 г. был создан комиссариат по делам мусульман при Наркомате по национальным делам65. Будут также созданы комиссариаты по делам белорусов66, по делам еврейского народа67 и др. Создание новых органов управления сопровождается упразднением старых. Таким образом, было, например, ликвидировано Управление по делам Кавказа, созданное Временным правительством в июне 1917 г.68

«Борьба за демократическую республику и Учредительное собрание признается контрреволюционной»

Важнейшей развилкой исторического развития страны станет вопрос о единстве левых сил, который будет разрешен на коротком историческом отрезке времени, а именно в ноябре 1917 – январе 1918 г. Ленин не желал, чтобы большевики делили власть с кем бы то ни было. Именно этим объясняется вооруженный захват власти 25 октября (7 ноября), перед фактом которого большевики поставили II съезд Советов, спровоцировав своих номинальных союзников в борьбе за социализм – партии социалистов-революционеров и умеренных социал-демократов (меньшевиков) на уход со съезда. Эти партии поставили перед большевиками вопрос о формировании «однородной власти, включающей в себя социалистические партии от народных социалистов до большевиков». Того же самого потребовал от большевиков 29 октября (11 ноября) Всероссийский исполнительный комитет железнодорожников (Викжель), под контролем которого находился весь железнодорожный транспорт. Внутри большевистского руководства происходит раскол. Оппонентами Ленина стали члены большевистского ЦК Председатель ВЦИК Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев, а также наркомы В.П. Ногин и А.И. Рыков.

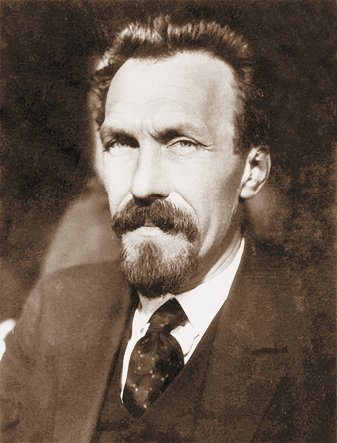

Виктор Павлович Ногин

1923

[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 568]

Они считали, что «образование социалистического правительства из всех советских партий» необходимо, так как «вне этого есть только один путь: сохранение чисто большевистского правительства средствами политического террора». Ленин дискуссию пресек. Его при этом не смутит, что не согласные с ним члены большевистского руководства подадут в отставку со своих постов и будут уволены. 6(19) ноября Сталин выступит на заседании ВЦИК с речью по вопросу о создании «общесоциалистического правительства», в которой поддержит позицию Ленина. Итоги этой дискуссии во многом повлияют на судьбу Учредительного собрания.

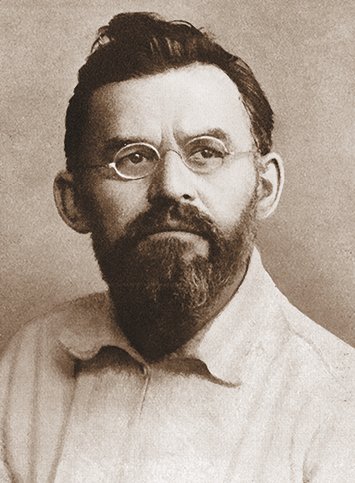

Алексей Иванович Рыков

1920-е

[РГАСПИ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 58. Л. 97]

Несколько позднее этих событий, 29 октября 1918 г., Сталин опубликует статью, в которой резюмирует критику идеи Учредительного собрания: «Короче: коалиция “отвергается” решительно и без оговорок, борьба за демократическую республику и Учредительное собрание признается контрреволюционной, ибо она “ведет к прямой угрозе основным социалистическим завоеваниям революции”»69. Именно Учредительное собрание будет оставаться препятствием на пути большевиков к монопольному овладению властью. О его созыве Ленин и большевики многократно говорили на протяжении всего 1917 г. Сталин в статье «Что нам нужно», опубликованной в газете «Рабочий путь» в качестве передовой накануне Октябрьского переворота – 24 октября, – поставит задачу перехода власти в руки Советов рабочих и солдатских депутатов и создания нового правительства, избранного Советами и ответственного перед Советами. Завершит он эту статью констатацией: «Только такое правительство может обеспечить своевременный созыв Учредительного собрания»70. Становится ясно, что для большевистского ЦК, по поручению которого Сталин и опубликовал эту статью накануне решающих событий, обязательство обеспечить созыв Учредительного собрания стало едва ли не главным мотивом оправдания вооруженного захвата власти.

Идея созыва была популярна в массах, поэтому 27 октября (9 ноября) Ленин подписал постановление о проведении 12(25) ноября всеобщих выборов. В ходе избирательной кампании большевики попытаются поставить под свой контроль Всероссийскую по делам о выборах в Учредительное собрание комиссию («Всевыборы»), образованную Временным правительством 1(14) августа 1917 г. 20 ноября (3 декабря) Совнарком поручит Сталину и Г.И. Петровскому «взять в свои руки» «Всевыборы».

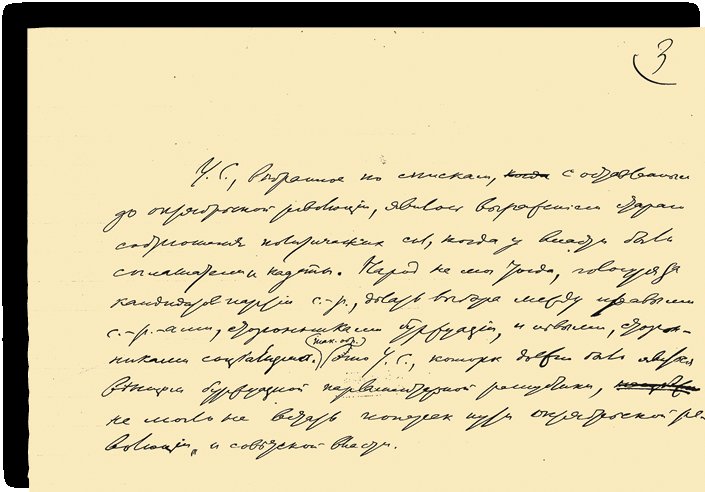

С этого момента начинаются шельмование членов комиссии, давление и репрессии. 23 ноября (6 декабря) ее членов даже арестуют, и только 28 ноября (11 декабря) после запроса левых эсеров в Центральный исполнительный комитет (ЦИК) членов комиссии из-под ареста освободят. 29 ноября (12 декабря) 15 членов и 6 «кандидатов к членам» этой комиссии были смещены декретом СНК71. Сталин, таким образом, приобретает первый практический опыт проведения политической репрессивной кампании.

В выборах в Учредительное собрание, едва ли не самых свободных на тот момент в мире по целому ряду критериев, приняло участие больше половины избирателей. В целом представители социалистических партий завоевали абсолютное большинство – более 80 % голосов72. Победителем стала партия эсеров, большевики получили около 22,5 %, что не позволяло им рассчитывать на решающую роль. Не слишком заметное место займут представители либеральной конституционно-демократической (кадетской) партии, собравшие 4,5 % избирателей. Однако и столь незначительное присутствие либеральной интеллигенции в составе Учредительного собрания покажется большевикам опасным. В тот день, когда первоначально планировалось открыть работу Учредительного собрания – 28 ноября, Совнарком издаст декрет «Об аресте вождей Гражданской войны против революции», согласно которому руководители кадетской партии «как партии врагов народа подлежат аресту и преданию суду революционных трибуналов»73. Декрет, авторство которого принадлежит Ленину, был подписан целой группой наркомов, включая Сталина.

Григорий Иванович Петровский

1920-е

[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 599]

Коллективный характер подписания ясно указывает на стремление продемонстрировать обществу солидарную ответственность членов новой власти за начало репрессивной политики. Этим декретом санкционировались уже фактически шедшие аресты. Одной из целей было, вероятно, изменение состава депутатского корпуса и компрометация главных противников большевиков. Л.Д. Троцкий в это время прямо подчеркивал: «В России сейчас только две партии – кадеты и большевики, а все остальные лишь болтаются и обречены на гибель»74.

Проект декрета СНК «Об аресте вождей гражданской войны против революции», принятый на заседании СНК

28 ноября (11 декабря) 1917

Текст и подпись – автограф В.И. Ленина, подписи – автографы Л.Д. Троцкого, П.И. Стучки, Н.П. Глебова, В.Р. Менжинского, И.В. Сталина, Г.И. Петровского, А.Г. Шлихтера, В.Д. Бонч-Бруевича, Н.П. Горбунова

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4841. Л. 1–2]

Сталин был избран в Учредительное собрание в Петроградском столичном (городском) избирательном округе по большевистскому списку № 4. Выдвигался он также в Закавказском и Ставропольском округах, но безуспешно. После он стал и членом временного бюро фракции большевиков в Учредительном собрании. В интервью газете «Вечерний звон», опубликованном 6(19) декабря, он заявил, что в том случае, если большевики окажутся в меньшинстве, «они останутся в нем для органической работы»75.

При этом очевидно, что победа на выборах партий социалистической ориентации предоставляла институциональные основания для поисков политического компромисса. Однако стремление Ленина реализовать силами собственной партии леворадикальные преобразования предопределило судьбу Учредительного собрания. Первое заседание в Таврическом дворце 5(18) января, в котором принял участие и Сталин, оказалось и последним. Депутаты отказались принять к рассмотрению «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа» и другие уже принятые Совнаркомом декреты советской власти. Своим отказом депутаты предопределили судьбу Конституанты. На следующий день вооруженная охрана попросту не пустила депутатов во дворец. Проект декрета о роспуске Учредительного собрания напишет Ленин, он будет принят ВЦИК Советов в 1 час 30 минут ночи с 6(19) на 7(20) января 76.

Демонстрации в поддержку Учредительного собрания были разогнаны. Путь к полномасштабному гражданскому конфликту, к развязыванию Гражданской войны был открыт. Единственным политическим союзником большевиков ненадолго останутся левые эсеры, поддержавшие их курс.

«Советская власть не могла, да и не хотела противодействовать неизбежному процессу временного распада»

Большевики провозглашают право наций на самоопределение вплоть до создания самостоятельных государств, положив на некоторое время этот принцип в основание своей практической политики. Предложением большевиков «самоопределиться» тут же воспользовались многочисленные национальные «окраины» бывшей Российской империи.

Проект декрета ВЦИК о роспуске Учредительного собрания

6(19) января 1918

Автограф В.И. Ленина

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5115. Л. 1–7]

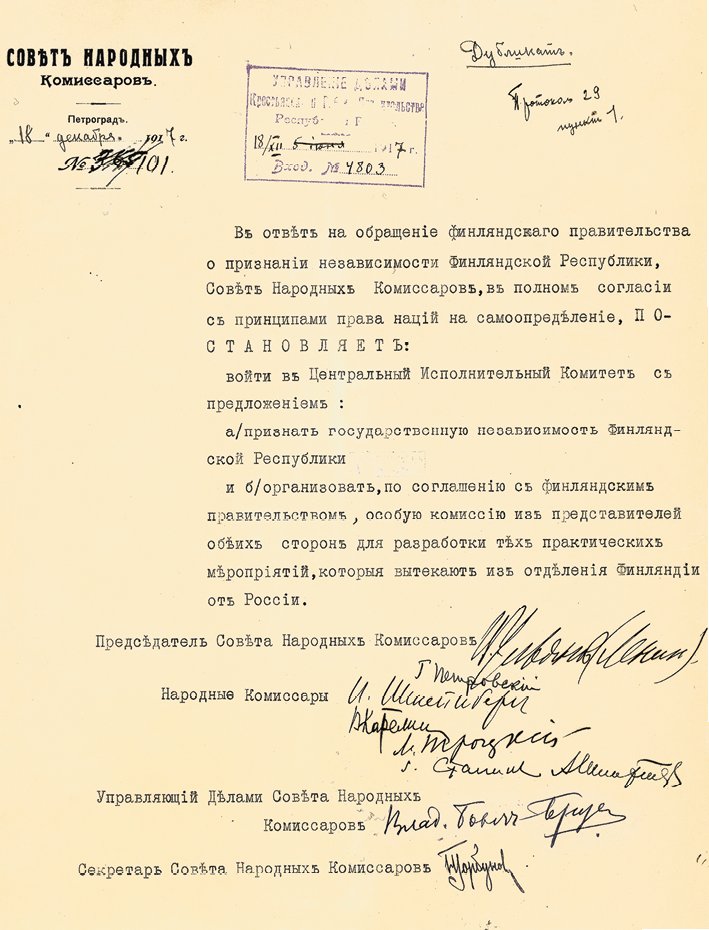

С участием Сталина Совнарком совершит важнейший акт международной легитимации нового режима. 18(31) декабря 1917 г. Совнарком примет декрет о государственной независимости Финляндской Республики77.

Сталин будет одним из народных комиссаров, подписавших этот декрет. По много более позднему свидетельству самого Сталина, он «предлагал на некоторое время задержать провозглашение независимости Финляндии, но социал-демократы (тогда у них был Куусинен) заявили, что все партии уже высказались за независимость и поэтому нельзя терять время. Социал-демократы торопились»78. Так или иначе, но именно Сталину было поручено выступить 22 декабря 1917 г. (4 января 1918 г.) на заседании ВЦИК с докладом «О независимости Финляндии»79. Выступление его будет довольно кратким. Он сообщит о том, что представители финского правительства обратились с заявлением, которое Сталин зачитает собравшимся. Совнарком, сообщит Сталин, «исходил из провозглашенного принципа самоопределения народов» и «поступить иначе не мог». «Нас обвинят, – предупредит Сталин, что Россия превратилась в развалины, но она не была нашей собственностью»80. ЦИК большинством голосов при четырех воздержавшихся проголосует в поддержку Декларации о независимости Финляндии.

Тем самым Советское государство заявит о себе на международной арене практическими шагами, признаваемыми другими субъектами международного права. Несколько позднее, описывая политику Совнаркома этого периода, Сталин скажет: «Советская власть не могла, да и не хотела противодействовать неизбежному процессу временного распада»81. Очевидно, однако, что этот акт признания финляндской независимости не отражал действительных намерений советского руководства. Будучи делегирован в ноябре 1917 г. на съезд Финляндской социал-демократической партии, в своей речи в Гельсингфорсе 14(27) ноября Сталин вполне ясно выразит эти намерения. Он не только выступит с лозунгом о полной свободе «устроения своей жизни за финляндским, как и за другими народами России», но тут же провозгласит и еще один лозунг за «Добровольный и честный союз финляндского народа с народом русским!» Высказавшись за создание взаимного доверия народов России, он тут же выступит «за сплочение в одну армию народов России». Призовет Сталин финских социал-демократов к решительному натиску и открыто пообещает поддержку: «Если вам понадобится наша помощь, мы дадим вам ее, братски протягивая вам руку»82. Нарастание социальной напряженности в Финляндии приведет к столкновениям правительственных войск Финляндской Республики с отрядами финской Красной гвардии, в результате которых власть в Хельсинки ненадолго перейдет в руки Совета народных уполномоченных. СНК поддержит «красных финнов». 16(29) января 1918 г. нарком иностранных дел Советской России Троцкий в ноте, адресованной председателю правительства Финляндской Республики П. Свинхувуду, отвечая на предъявленные обвинения, фактически признает «вмешательство русских воинских частей во внутренние дела Финляндии». Это вмешательство он объяснит тем, что «контрреволюционные и шовинистические элементы финляндского населения вероломно атакуют наших солдат, стреляют по поездам и пр., чем вызывают естественные меры самообороны». Признает Троцкий и необходимость «в кратчайший срок очистить Финляндию от русских войск» 83.

Декрет о государственной независимости Финляндии

18(31) декабря 1917

Подписи – автографы В.И. Ленина, Г.И. Петровского, И.З. Штейнберга, В.А. Карелина, Л.Д. Троцкого, И.В. Сталина, А.Г. Шлихтера, В.Д. Бонч-Бруевича, Н.П. Горбунова

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5001. Л. 1]

17(30) января Совет народных уполномоченных сообщит в «Совет народных комиссаров Российской Республики» «о переходе власти в руки рабочего класса». Уже на следующий день Третий Всероссийский съезд Советов исполнит «одну маленькую формальность», как скажет об этом Свердлов, и предложит «признать права этого нового правительства»84.

1(14) февраля Сталин получит от «помощника» Совета народных уполномоченных А.В. Шотмана докладную, в которой сообщалось о недостатке оружия, а главное, писал Шотман, «чувствуется отсутствие опытных руководителей. Было бы крайне необходимо послать из Питера таких руководителей»85. Параллельно с материально-технической и организационной поддержкой «красных финнов» большевики приступят к разработке договора между Российской и Финляндской Республиками, причем протокольное постановление Совнаркома от 12(25) февраля зафиксирует готовность народных комиссаров «признать в принципе справедливость желания финских товарищей о передаче Финляндской Социалистической Республике указанной в финском добавлении к § 6 проекта договора части территории»86. Территориальные уступки в обмен на лояльность прочно войдут в арсенал большевистского руководства. 15(28) февраля состоится заключительное заседание Совнаркома, на котором проект договора одобрили и решили «уполномочить подписать договор тт. Троцкого, Ленина, Сталина, Прошьяна». 16 февраля, или 1 марта по новому стилю, такой договор был подписан87. Одним из пунктов договоренностей станет учреждение подкомиссии «в целях точного определения изменений Российско-Финляндской границы»88, практических результатов, однако, эта активность иметь не будет.

Карты большевиков в большой игре на Севере смешает инициированный ими самими Брестский мирный договор, согласно статье VI которого Советской России предписывалось «немедленно» очистить «от русских войск и русской Красной гвардии» Финляндию и Аландские острова, а также прекратить «всякую агитацию и пропаганду против правительства или общественных учреждений Финляндии»89. «Урегулировать» финляндский вопрос окажется возможным лишь через два года, когда стороны выйдут, наконец, на подписание мирного договора. 28 апреля 1920 г. Политбюро ЦК РКП(б) примет постановление «Об уступках Финляндии, о красных финнах». Будет решено «избрать комиссию из трех лиц тт. Ленина, Сталина, Чичерина», причем в случае единогласия ее решения считались окончательными и не требовали дополнительных согласований90. 14 октября 1920 г. после продолжительных переговоров в Тарту (Эстония), к которым Сталин не имел прямого отношения, мирный договор между РСФСР и Финляндской Республикой был подписан. Советская Россия уступила Финляндии Печенгскую область «вместе с ее территориальными водами» «на вечные времена… на правах полного суверенитета». Российской делегации удалось добиться возвращения «в состав Российского государства» Репольской и Поросозерской волостей, которые присоединялись к Восточно-Карельской автономной области, в экстренном порядке созданной постановлением ЦИК РСФСР91. Для значительной части большевистского руководства этот договор с Финляндией был явно не тем результатом, к которому должна была стремиться Советская Россия. Не приходится удивляться тому, что его условия станут в значительной мере основой «реваншистских» устремлений Сталина в отношении Финляндии спустя два десятилетия.

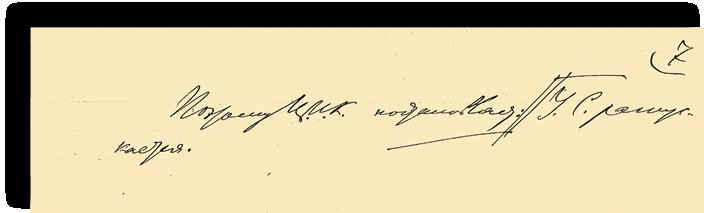

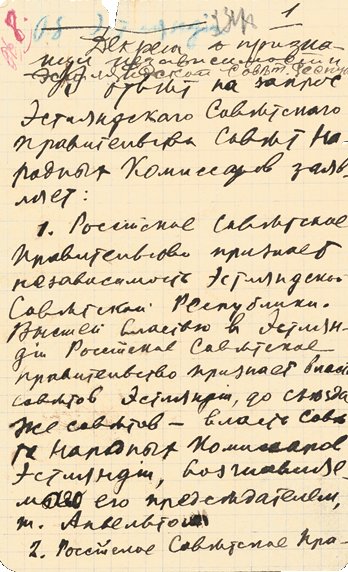

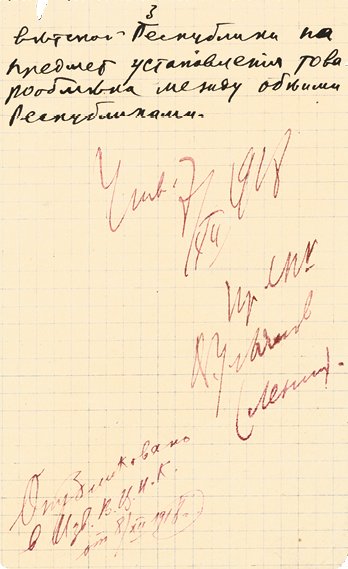

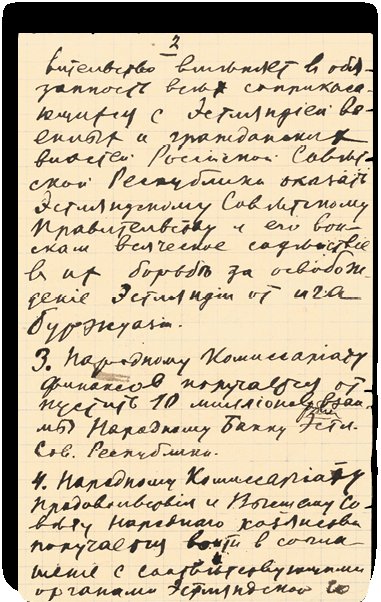

Проект декрета СНК о признании независимости Эстляндской Советской Республики

7 декабря 1918

Автограф И.В. Сталина, подпись – автограф В.И. Ленина

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 7676. Л. 1–3]

Похожим образом большевики станут выстраивать свою политику и на других «национальных окраинах» бывшей Российской империи. Так, 7 декабря 1918 г. Ленин подпишет декрет, написанный Сталиным, о признании независимости Эстляндской Советской Республики92, созданной при поддержке Совнаркома на части территории Эстонии, прилегающей к Советской России.

И в данном случае на пути «красного экспансионизма» Совнаркома окажется та же самая VI статья Брестского мирного договора, которой предписывалось незамедлительно освободить от русских войск и русской Красной гвардии Эстляндию и Лифляндию.

Не приходится сомневаться в том, что в «социалистическую семью народов», о которой грезил Сталин, и не только он, включался не только финский народ. В статье «Средостение», опубликованной в издании «Жизнь национальностей» 17 ноября 1918 г. в качестве передовой, Сталин укажет на «средостение в виде оккупированных областей», образовавшееся между социалистической Россией и революционным Западом. К этим оккупированным областям он отнесет Финляндию, Эстляндию, Латвию, Литву, Белоруссию, Польшу, Бессарабию, Украину, Крым. Карликовые «национальные правительства» этих оккупированных областей стремятся, по выражению Сталина, «сохранить свое курьезное существование, повернуть назад колесо истории!». Нет сомнений, скажет Сталин, что мощные волны революции «безжалостно сметут контрреволюционных мечтателей в оккупированных областях. Мы не сомневаемся, что близок тот час, когда «корольки» этих областей пойдут по стопам своих бывших «державных покровителей в России и Германии»93. Реальность окажется много сложней…

«Украинский узел». Советская Россия и Украина

Еще одной крупнейшей проблемой национально-государственного урегулирования становится украинский вопрос. Самопровозглашенная в Киеве в мае 1917 г. Центральная рада, признанная Временным правительством в качестве легального и легитимного органа власти на Украине, сразу после захвата большевиками власти осудила восстание в Петрограде и заявила о готовности «упорно бороться со всеми попытками поддержки этого восстания на Украине»94.

7(20) ноября Центральная рада приняла свой III Универсал, провозгласив создание Украинской Народной Республики в составе России. В Универсале была определена в одностороннем порядке подконтрольная Раде территория и заявлены права на Киевскую, Волынскую, Подольскую, Полтавскую, Черниговскую, Харьковскую, Екатеринославскую, Херсонскую, Таврическую (без Крыма) губернии. Судьбу смежных с Россией территорий, входивших в состав Холмской, Курской, Воронежской губерний, предполагалось решить позднее. Полнота власти на Украине закреплялась за Центральной радой и сформированным ею правительством (Генеральный секретариат), продолжали действовать законы и распоряжения Временного правительства. Непризнание власти леворадикального СНК умеренными социалистами, составлявшими большинство в Центральной раде, стало точкой отсчета в противостоянии Украины и Советской России. «Корень всех конфликтов, возникших между окраинами и центральной Советской властью, лежит в вопросе о власти», – заявит Сталин в докладе по национальному вопросу на III Всероссийском съезде Советов 15 января 1918 г., фактически воспроизведя общее для руководства большевиков мнение95.