Полная версия

История одного правления. Сталин в 1917–1953 гг. Книга 1. «Мы наш, мы новый мир построим…» 1917–1938

1945, 30 сентября – награждается медалью «За победу над Японией».

1946, 10 февраля – избирается депутатом Верховного Совета СССР от Сталинского избирательного округа г. Москвы.

1946, 25 февраля – 15 марта – народный комиссар Вооруженных сил СССР.

1946, 25 февраля – назначается Верховным главнокомандующим Вооруженными силами СССР.

1946, 15 марта – 1947, 3 марта – министр Вооруженных сил СССР.

1946, 15 марта – 1953, 5 марта – председатель Совета министров СССР.

1949, 20 декабря – награждается орденом Ленина.

1952, 16 октября – 1953, 5 марта – член Президиума, член Бюро Президиума ЦК КПСС.

1953, 5 марта – кончина И.В. Сталина.

Часть 1

«Мы можем построить социализм…»

1917–1928

Глава 1

От умеренного большевизма к радикализму. 1917–1922

На пути к Октябрю

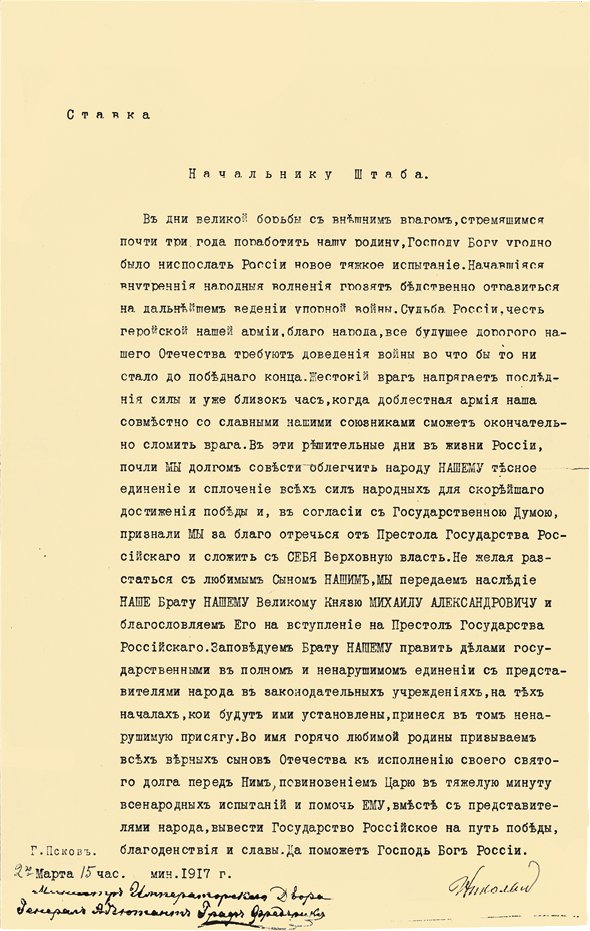

В ночь со второго на третье марта 1917 г. (по старому стилю) Николай Александрович Романов подведет итоги прошедшего дня: «Кругом измена и трусость, и обман!» – кардинально изменившего его личную судьбу, судьбу его семьи, страны и, пожалуй, всего мира.

Так завершит запись в своем дневнике человек, еще утром того же дня являвшийся императором и самодержцем всероссийским, а в три часа пять минут пополудни подписавший манифест о своем отречении от престола. Отречение будет подписано в пользу младшего брата Михаила. Великий князь Михаил Александрович, однако, не примет на себя императорских обязанностей и, в свою очередь, уже на следующий день фактически отречется от престола, на который не захочет вступить. Власть окажется «распределенной» между Временным комитетом Государственной думы, Советом министров, Ставкой Верховного главнокомандования и Петроградским советом рабочих депутатов. Так завершится череда событий, начавшаяся 23 февраля (8 марта) малозначительными волнениями в Петрограде, переросшими в полномасштабное гражданское противостояние, которое очень скоро получит звучное название – Февральская революция. В ее ходе одновременно – 27 февраля (12 марта) – создаются Временный комитет Государственной думы и Временный исполком Петроградского совета рабочих (позднее также и солдатских) депутатов. 2(15) марта по соглашению между Временным комитетом Государственной думы и Исполнительным комитетом Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов формируется Временное правительство.

Император Николай II (Романов)

1917

[ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2154. Л. 82]

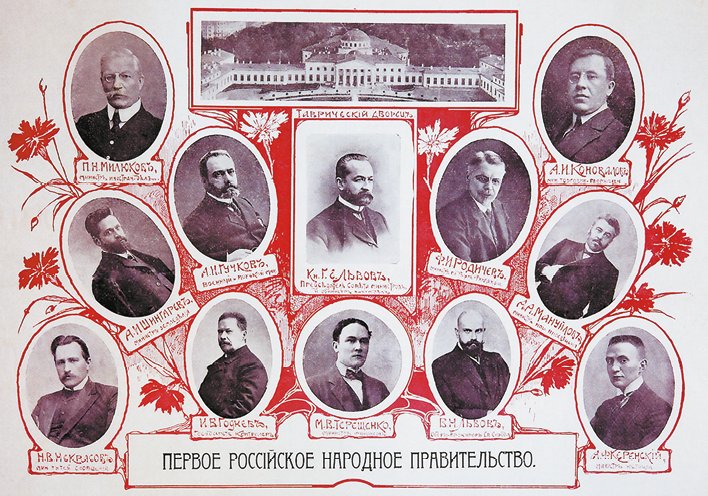

Временным оно будет названо, как известно, потому, что свои полномочия планировало передать Учредительному собранию, призванному, по общему мнению, учредить новое государственное устройство России. Возглавит первый состав Временного правительства князь Г.Е. Львов, который займет одновременно посты министра-председателя и министра внутренних дел.

В годы Первой мировой войны он являлся председателем влиятельного общественного органа – Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам, а после его объединения с Всероссийским союзом городов Львов стал председателем объединенного Земгора (Главного комитета Всероссийских земского и городского союзов помощи больным и раненым воинам). Во Временное правительство войдет и будущий премьер А.Ф. Керенский, 27 февраля (12 марта) ставший одновременно членом Временного комитета Государственной думы и товарищем (т. е. заместителем) председателя Исполкома Петроградского совета.

Временный комитет Государственной думы

1917

[Из открытых источников]

Временное правительство

2(15) марта – 7(20) июля 1917

[Из открытых источников]

Акт отречения от престола императора Николая II

2(15) марта 1917

Подпись, дата и время – автограф императора Николая II, заверительная надпись – автограф министра императорского двора графа В.Б. Фредерикса

[ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2100а. Л. 5]

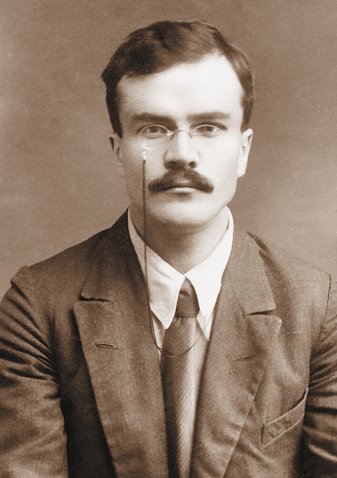

Георгий Евгеньевич Львов

1905

[Из открытых источников]

Россия вступила в период, о характере и направленности которого участники событий конца февраля – начала марта и помыслить тогда не могли. Своей кульминации события достигнут в конце октября по старому стилю или в начале ноября по новому. Они вошли в отечественное общественное сознание сначала как Октябрьский переворот, затем были пафосно переименованы в Великую Октябрьскую социалистическую революцию и под этим названием просуществовали вплоть до гибели Советского Союза – государства, созданного в огне Гражданской войны, вспыхнувшей на территории бывшей Российской империи в результате этих событий. Современная российская историография в стремлении найти элементы, связующие воедино события Февраля и Октября, еще недавно существовавших в общественном сознании раздельно, предложила концепцию Великой российской революции1. События февраля – марта и октября – ноября, однако, настолько разнонаправленны, что с трудом компонуются в рамках внутренне непротиворечивой концепции, вызывая у многих когнитивный диссонанс. Отношение наших современников к событиям того времени и их результатам все еще раскалывает общественное сознание, как и столетие тому назад.

Александр Федорович Керенский

1917

[Из открытых источников]

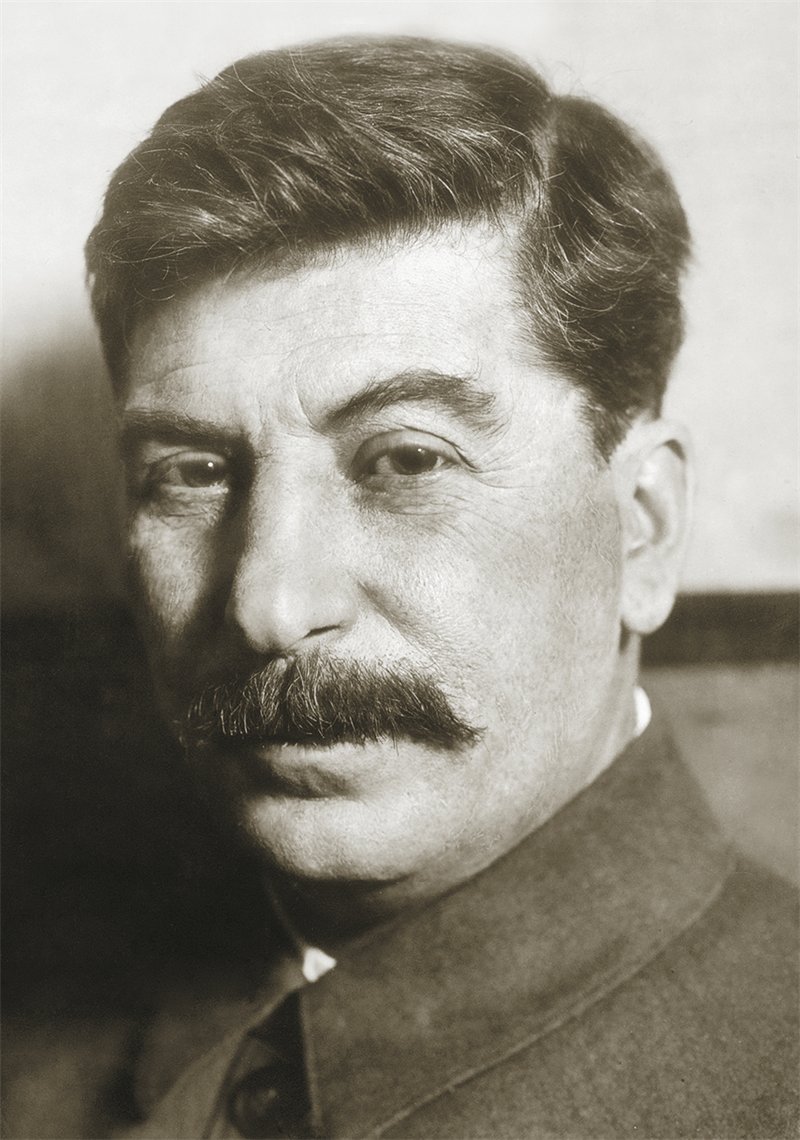

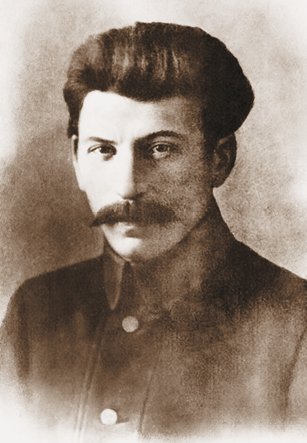

Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили)

1917

[Из открытых источников]

Лев Борисович Каменев

1923

[РГАСПИ. Ф. 323. Оп. 1. Д. 8. Л. 19]

Всего за восемь месяцев изменится политический ландшафт, расклад общественных сил, с политической арены сойдут деятели, без которых еще вчера невозможно было представить общественную жизнь, а их место займут люди, казалось, совершенно не предназначенные для этой роли. Тектонические сдвиги общественного развития вынесут на авансцену персон, которым будет суждено сыграть столь заметную роль, что к их личностям до сих пор приковано пристальное внимание исследователей и читающей публики. К числу таких деятелей принадлежит главный герой этого очерка, роль которого в событиях 1917 г. в массовом сознании все еще часто описывается противоположными интерпретациями. Первая: И.В. Сталин и В.И. Ленин – вожди Октябрьской революции; вторая: Сталин – человек, «проспавший революцию». Обе они не имеют отношения к исторической реальности.

Один из многих малозаметных деятелей социал-демократического движения, Иосиф Джугашвили возвращается в Петербург из сибирской ссылки в начале марта 1917 г. Возвращение становится возможным благодаря общей политической амнистии, объявленной указом Временного правительства 6(19) марта 1917 г. «во исполнение властных требований народной совести, во имя исторической справедливости и в ознаменование окончательного торжества нового порядка, основанного на праве и свободе»2. Из ссылки в Петроград он вернется вместе с видным большевистским деятелем Л.Б. Каменевым, отбывавшим ссылку в Ачинске.

С ним его свяжут деловые и, вероятно, личные товарищеские отношения. Уже через несколько лет они схлестнутся в непримиримой борьбе партийных группировок. А в 1936 г. Каменев будет расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда той страны «победившего социализма», которую с таким энтузиазмом они оба – и Сталин, и Каменев – станут строить после столь успешного военного переворота 25 октября (7 ноября) 1917 г.

Уже 12(25) марта, почти сразу после приезда, Русское бюро ЦК РСДРП (Российская социал-демократическая рабочая партия) приглашает Сталина к работе. Но только с совещательным голосом – «ввиду некоторых личных черт, присущих ему». Сохранившийся протокол заседания не поясняет, что имелось в виду3.

Очевидно лишь то, что своеобразие личности Сталина стало ясно многим социал-демократам (прежде всего большевикам) задолго до знаменитой характеристики, которую даст ему Ленин в своем так называемом «Завещании». Всего несколько дней понадобится Сталину, чтобы переломить настроения. И уже 15(28) марта он избирается в Президиум Бюро, приобретая право решающего голоса. Он занимает важное, но не определяющее место в большевистском руководстве. Став одним из руководителей Русского бюро Центрального комитета (ЦК), он вместе с Л.Б. Каменевым входит в редколлегию центрального печатного органа партии газеты «Правда», которую они быстро ставят под свой контроль. Издание «Правды» решением Русского бюро возобновилось с 5(18) марта и в тот момент работой редакции руководили А.Г. Шляпников и В.М. Молотов, с которым Сталин был знаком еще с довоенных времен. С этого момента двух последних свяжут десятилетия напряженной совместной работы и сложных, временами очень острых личных взаимоотношений.

Александр Гаврилович Шляпников

1920-е

[РГАСПИ. Ф. 304. Оп. 1. Д. 13. Л. 2]

Вячеслав Михайлович Молотов

1920-е

[РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1599. Л. 5]

Сталин, как и многие другие большевики, придерживается умеренных взглядов, исходивших из закономерности прихода к власти буржуазии на данном этапе революции и отдаленности социалистической перспективы. И он, и Каменев в этот период считают возможным говорить о поддержке Временного правительства. Шляпников позднее будет так вспоминать об этом «перевороте» в большевистских верхах: «День выхода первого номера “преобразованной” “Правды” – 15 марта – был днем оборонческого ликования. Весь Таврический дворец… был преисполнен одной новостью: победой умеренных, благоразумных большевиков над крайними… П[етербургский] комитет, как и вся организация, был застигнут этим переворотом врасплох и по этому случаю глубоко возмущался и винил Бюро ЦК…»4 В редакционной статье «Правды» от 16(29) марта Сталин продолжит примиренческую линию и призовет всего лишь оказать «давление на Временное правительство с требованием изъявления им согласия немедленно открыть мирные переговоры» о выходе из войны5.

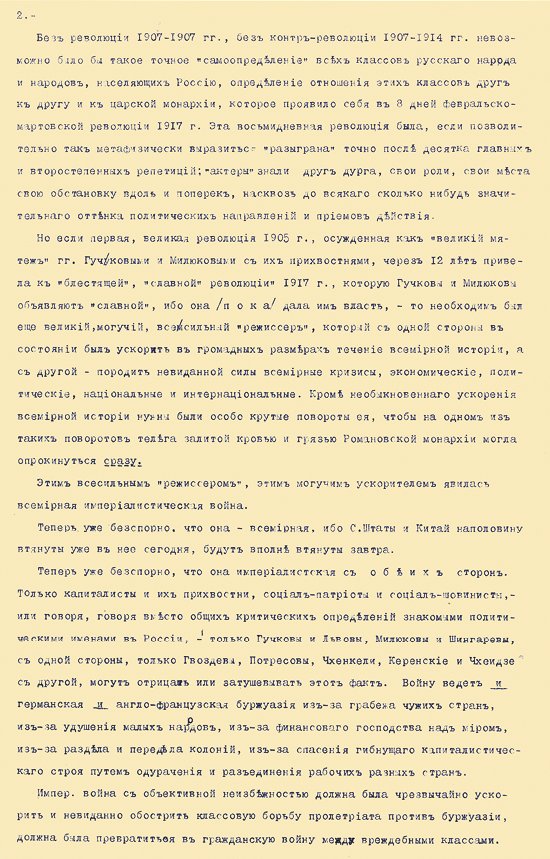

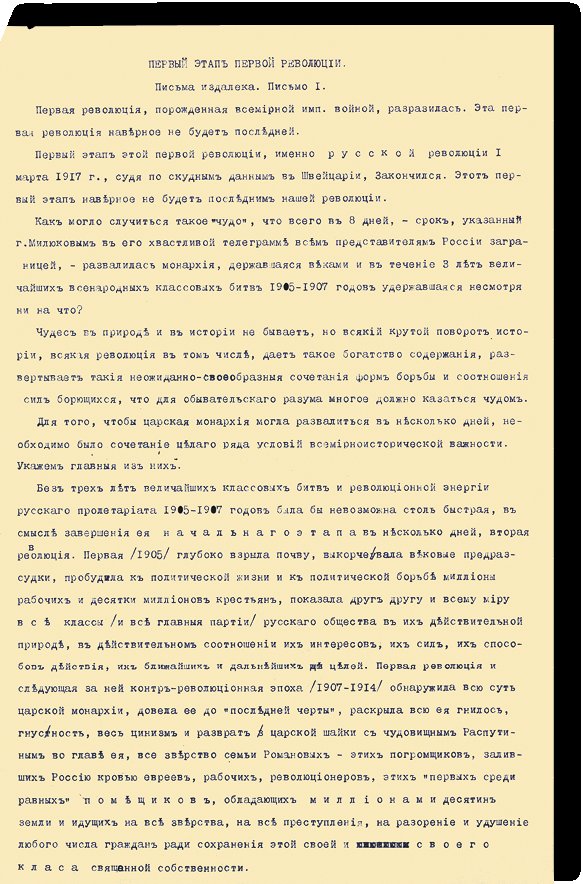

Статья В.И. Ленина «Письма издалека. Письмо 1. Первый этап первой революции»

7(20) марта 1917

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4461. Л. 1–2]

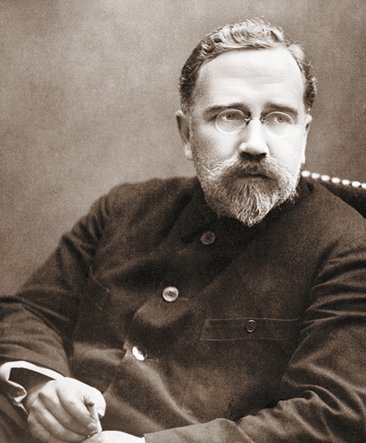

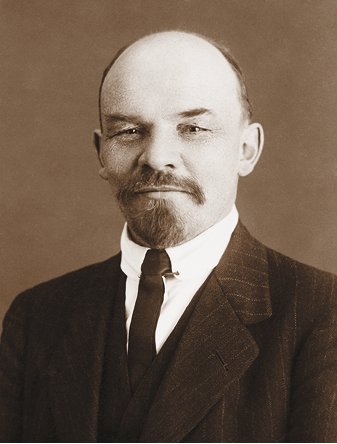

Владимир Ильич Ленин

1916

[РГАСПИ. Ф. 323. Оп. 1. Д. 20. Л. 1]

«Умеренность и аккуратность» руководителей «Правды» выразилась и в том, что из четырех ленинских «Писем издалека», обозначивших курс на социалистическую революцию, они опубликовали лишь одно, причем со значительными сокращениями. Каменев и Сталин считают необходимым настаивать на политике условной поддержки Временного правительства до той поры, пока оно «закрепляет шаги революции»6.

Сталин стал одним из тех лидеров большевиков, кто внес в партийную повестку дня и предложение о необходимости переговоров с меньшевиками об объединении партии. Раскол РСДРП на две противостоящие фракции, как известно, состоялся на II съезде в 1903 г. Радикальных социалистов объединил вокруг своей позиции Ленин. Он настаивал на необходимости создания сплоченной, законспирированной, жестко централизованной партийной организации. Родоначальник российской социал-демократии Г.В. Плеханов и его молодые последователи, которых возглавил Ю.О. Мартов, выступали против строгого централизма и наделения ЦК чрезмерными полномочиями. В 1917 г. расхождения проявятся с особой силой. И, как мы увидим, не по организационному вопросу, а по самому что ни на есть содержательному. Эти разногласия весной-летом 1917 г. приведут в конечном итоге к окончательному размежеванию умеренных меньшевиков и радикальных большевиков и организационному оформлению двух самостоятельных политических партий. Впрочем, ясно это станет только после возвращения в Россию Ленина и оглашения им своих знаменитых Апрельских тезисов.

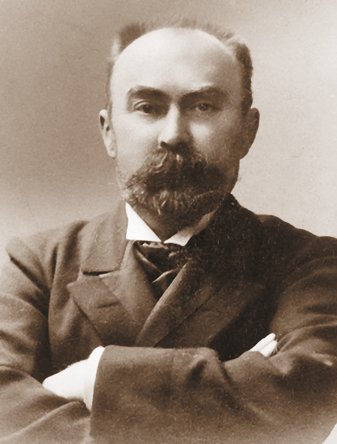

Георгий Валентинович Плеханов

1905

[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 610]

Накануне приезда Ленина в докладе «Об отношении к Временному правительству», сделанном на Всероссийском совещании партийных работников 29 марта (11 апреля) 1917 г., Сталин заявит о несвоевременности постановки вопроса «о захвате власти прямо сейчас же». По его мнению, следовало «ждать, пока Временное правительство исчерпает себя», и «быть готовыми, когда события назреют». На вопрос товарищей из провинции, «не следует ли поставить вопрос о захвате власти сейчас же», Сталин отвечал: «…поставить этот вопрос сейчас – несвоевременно» 7.

Поведение Сталина на этом совещании иначе как своеобразным и не назовешь. Сделав доклад, он огласит резолюцию Бюро ЦК. При этом предварит зачтение резолюции сообщением, что «не совсем согласен с нею» и скорее присоединяется к оглашенной в ходе заседания другой резолюции. Причем это была резолюция не партийного комитета, а одного из провинциальных Советов (Красноярского). Отметим, что принципиальных различий в этих резолюциях не имелось. Помимо отмеченного своеобразия личного поведения Сталина, нельзя не увидеть яркого несоответствия этого поступка той самой модели партии с ее жесткой партийной дисциплиной, которая, согласно советской историографии, последовательно выстраивалась Лениным.

Но вернемся к совещанию 29 марта. Завершая развернувшуюся дискуссию, Сталин скажет: «Нелогично говорить о поддержке Временного правительства, наоборот, уместнее говорить о том, чтобы правительство не мешало нам проводить свою программу»8. В тот же день Бюро ЦК и ПК (Петроградского комитета) большевиков решат продолжить обсуждение вопроса об объединении с меньшевиками9.

Ясно, что ни сам Сталин, ни руководство большевиков в целом, находящееся в Петрограде, не имеют в этот момент определенных представлений о целесообразном политическом курсе. Ясно также и то, что сама большевистская партийная организация представляет собой, скорее, дискуссионный клуб и очень далека от представлений Ленина о «партии нового типа» с ее жесткой организационной структурой, дисциплиной, идеологической и политической определенностью и нацеленностью на завоевание власти. Именно такого типа партию в будущем удастся выстроить именно Сталину.

Несомненно и то, что на позиции будущих последователей Ленина не мог не оказывать влияния тот факт, что именно меньшевики оказались на передовой происходивших в Петрограде событий. Именно они от лица все еще формально единой РСДРП вместе с представителями еще одной радикальной партии – социалистов-революционеров (эсеров) – сформировали Исполком Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, получив огромное влияние в Советах. После так называемого Апрельского правительственного кризиса 5 мая будет сформировано 1-е коалиционное правительство, в состав которого войдут шесть социалистов. Так что «дружба» с умеренными многим большевикам представлялась тогда разумной стратегией.

Внутрипартийный ландшафт кардинально поменяется после возвращения Ленина из эмиграции 3(16) апреля 1917 г. Последовательный сторонник поражения правительства собственной страны в мировой войне, призывавший «превратить войну империалистическую в войну гражданскую», Ленин оказался не в состоянии предсказать возникновение революционной ситуации. За два месяца до Февральской революции, выступая на одном из собраний швейцарской рабочей молодежи с докладом о Российской революции 1905 г., он скажет: «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции»10.

Однако руководствуясь, прежде всего, своим политическим чутьем, а не инструментарием аналитика, он сделает все, чтобы вернуться в Россию и вступить в схватку за власть. При посредничестве своих сторонников он войдет в контакт с представителями германского истеблишмента и вместе с представителями разных политических групп пересечет в «пломбированном вагоне» территорию Германии, находившейся в состоянии войны с Россией, вернется таким образом в страну. Эта поездка очень скоро аукнется и ему, и большевикам. Долгое эхо сотрудничества с германскими властями и сегодня возвращает наблюдателей к одному из главных исторических обвинений в адрес большевиков – сотрудничеству с военным противником собственной страны.

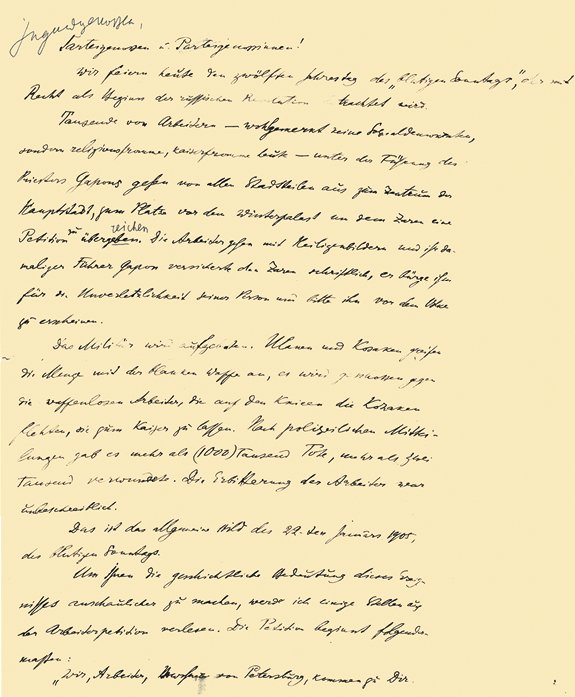

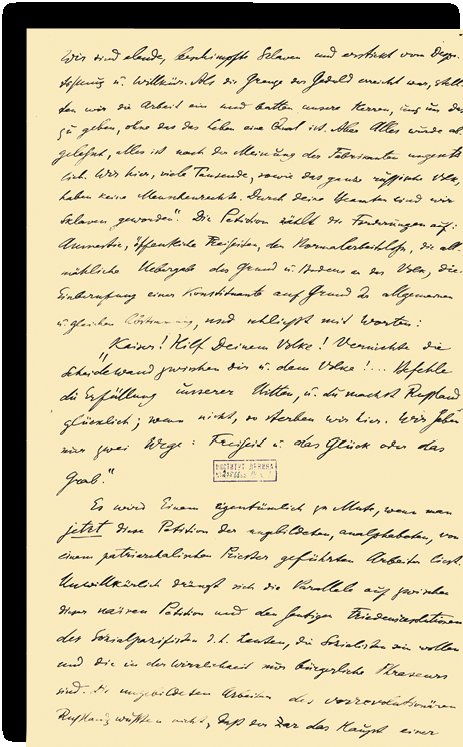

Доклад В.И. Ленина о революции 1905 года, прочитанный на собрании молодежи в Цюрихе

Ранее 9(22) января 1917

Автограф В.И. Ленина

На немецком языке

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4399. Л. 1–1 об.]

Уже на следующий день после приезда в Петроград на одном из собраний большевиков Ленин в своем докладе подверг разгромной критике и политику ограниченной поддержки Временного правительства, проводившуюся «Правдой», и идею объединения с меньшевиками11. Сталин и Каменев при обсуждении знаменитых «Апрельских тезисов» Ленина (доклад «О задачах пролетариата в данной революции»), сформулировавших курс на социалистическую революцию, выступили, в общем, против них. При обсуждении одного из вопросов Сталин даже позволил себе сказать: «Схема, но нет фактов, а потому и не удовлетворяет»12.

Однако вскоре Сталин принимает важнейшее для себя решение и целиком переориентируется на безусловного лидера партии, поддерживает его лозунг превращения «буржуазно-демократической» революции в «пролетарскую социалистическую». В том же апреле (24–29) (7–12 мая) Сталин участвует в работе Седьмой (апрельской) Всероссийской конференции РСДРП(б). На ней он уже поддерживает Ленина публично, делает доклад по национальному вопросу, в котором озвучивает лозунг о «признании наций на самоопределение», что вызовет дискуссию, поскольку далеко не все большевистские руководители разделяли эти представления.

Сталин избирается членом ЦК с третьим результатом благодаря неожиданной для многих рекомендации Ленина: «Тов. Коба… хороший работник во всяких ответственных работах»13. Этот момент знаменует начало политического восхождения Сталина. Конференция одобрила тезисы Ленина и положила их в основу нового политического курса. Большевики проводят организационное размежевание с меньшевиками и оформляют себя в самостоятельную партию, добавляя букву «б» в скобках к названию прежде единой РСДРП.

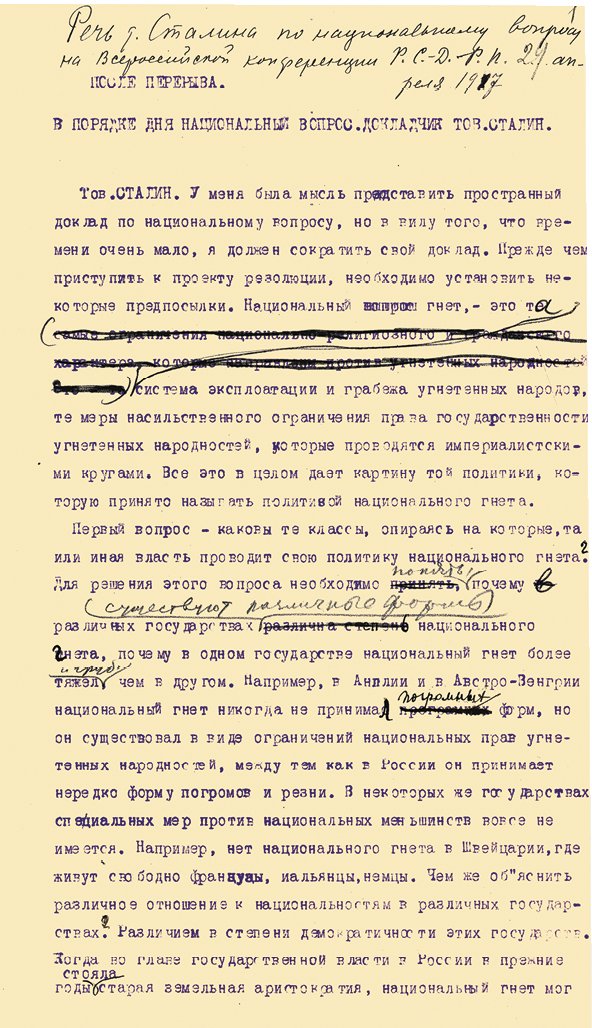

Доклад И.В. Сталина по национальному вопросу

29 апреля (12 мая) 1917

Правка простым карандашом – автограф И.В. Сталина

[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 2. Л. 1]

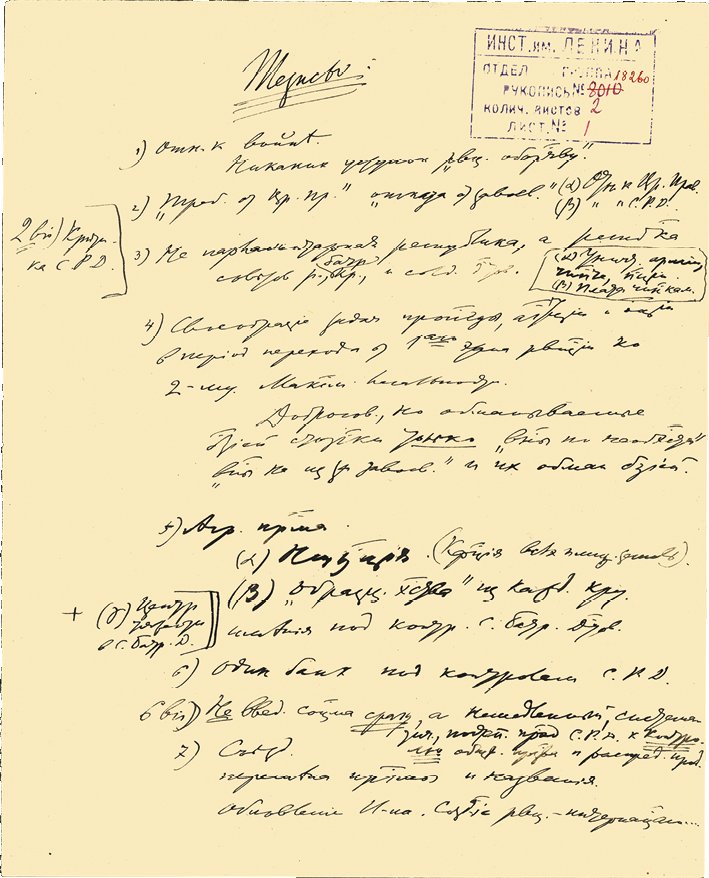

Первоначальный набросок «Апрельских тезисов» («О задачах пролетариата в данной революции»), написанный В.И. Лениным в поезде по пути следования в Петроград

3(16) апреля 1917

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4535. Л. 1–2]

На пространстве 1917 г. в среде социалистов разворачивается полемика о судьбах социализма в России. В рамках этой дискуссии Ленин отверг аргументы политических противников, которые утверждали, что страна не готова к социализму из-за ее экономической отсталости и недостаточного уровня культуры трудящихся масс, заявляли об опасности раскола демократических сил и неизбежности в этом случае Гражданской войны и наступления диктатуры. Основатель российской социал-демократии Г.В. Плеханов в мае 1917 г. в одной из своих статей напишет: «Большевики хотят искусственно ускорить исторический процесс, сделать в России социалистическую революцию в такое время, когда еще нет необходимых для нее условий». В июне он опубликует статью «Логика ошибки», в которой сформулирует свой знаменитый афоризм: «…русская история еще не смолола той муки, из которой будет со временем испечен пшеничный пирог социализма»14. Накануне Октябрьского переворота он вновь вернется к этой теме. «Социалистический строй, – скажет Плеханов, – предполагает, по крайней мере, два непременных условия: во-первых, высокую степень развития производительных сил, так называемой техники; во-вторых, весьма высокий уровень сознательности в трудящемся населении страны. Там, где отсутствуют эти два необходимых условия, не может быть и речи об организации социалистического способа производства. Если бы рабочие попытались организовать его при отсутствии указанных условий, то из их попытки не вышло бы ничего хорошего, им удалось бы организовать только голод… Толковать об организации социалистического общества в России – значит, вдаваться в несомненную, и притом крайне вредную, утопию»15. Плеханов, впрочем, останется в политической изоляции, его позициям будут противостоять не только большевики, но и многие меньшевики, которых он окрестит «полуленинцами».

В июне Сталин примет участие в работе I съезда Советов рабочих и солдатских депутатов и будет избран членом Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) и членом Бюро Советов от фракции большевиков. Он опубликует ряд статей в большевистских газетах «Правда» и «Солдатская правда». На Всероссийской конференции фронтовых и тыловых военных организаций РСДРП(б) в том же июне он выступит с докладом «О национальном движении и национальных полках».

Участники Июльского восстания на Дворцовой площади

Между 2 и 8 июля 1917

[Из открытых источников]

В июле 1917 г. в стране разразится острейший политический кризис, получивший название «Июльский»16. Июльский кризис17 в значительной степени будет спровоцирован кризисом Временного правительства. Его начальной точкой станет день 2(15) июля, когда три министра, представлявших партию конституционных демократов (кадетов), ушли в отставку в знак протеста против уступок автономистским требованиям самопровозглашенной Центральной рады, принявшей на себя полноту власти на Украине.

В Петрограде начнутся антиправительственные выступления, инициированные 3(16) июля солдатами 1-го пулеметного полка. В этот же день Сталин заявит на заседании ВЦИК и Исполкома Петроградского совета о решении большевиков не принимать участия в вооруженной демонстрации. Однако в ночь на 4(17) июля большевистские Центральный и Петроградский комитеты совместно с военной организацией все-таки примут решение вмешаться в стихийное движение и придать ему «мирный и организованный характер». Мирная демонстрация 4 июля перерастет в вооруженное противостояние с частями, верными Временному правительству.

Угол Невского проспекта и Б. Садовой незадолго до расстрела демонстрации

Петроград 4 июля 1917

[Из открытых источников]

В ходе событий 3–5 (16–18) июля, по разным оценкам, погибнут от 20 до 60 чел., более 600 получат ранения. По общему мнению, главную роль в организации беспорядков сыграют большевики. Правительство введет военное положение в Петрограде, военные части, принявшие участие в демонстрации, будут расформированы, введена смертная казнь на фронте. 9(22) июля Временное правительство своим постановлением создает Особую следственную комиссию для «производства предварительного следствия о вооруженном восстании 3–5 июля»18. После июльских событий будут арестованы Л.Д. Троцкий и Л.Б. Каменев, В.И. Ленин и Г.Е. Зиновьев укроются в Финляндии. Сталин остался вне списка большевиков, преследуемых Временным правительством, поскольку его защищал иммунитет члена ВЦИК Советов. При обсуждении 7(20) июля вопроса о явке Ленина на суд он выскажется против явки.