Полная версия

Ефим Славский. Атомный главком

Вливанием этой анархистской вольницы в Красную армию и стал свидетелем боец Ефим Славский. И не только свидетелем, но и непосредственным участником!

Славский наверняка не раз видел своего знаменитого комбрига в деле. С черными патлами волос, пронзительными и хитрыми глазами, Махно, кажется, физически заряжал бойцов своей неуемной энергией. При этом дисциплина в боевых условиях и в подготовке к ним у батьки была строжайшая. За пререкания или неопрятный вид он мог и по скуле двинуть. А грабежей, именуемых «реквизициями», и пьянок между боями в его бригаде было не больше, чем у остальных дыбенковцев. Особенно – у атамана Григорьева, чьи архаровцы отличались дикими еврейскими погромами и насилием над местными жителями.

В бригаде ходил, обрастая фантастическим деталями, рассказ, как Дыбенко хотел арестовать Махно, а тот, почуяв это, перестал приезжать в штаб дивизии, перейдя на телеграфное общение с комдивом, называя его не иначе как «проклятый матрос».

У самого Дыбенко тем временем нарастал конфликт с комфронта Антоновым-Овсеенко, пытавшимся бороться с авантюризмом и самовольством революционного матроса. Но все эти конфликты до поры до времени уходили в тень за победными боями.

Махновские командиры.

[Из открытых источников]

В начале марта 1919 года началось наступление 1‐й Заднепровской советской дивизии в Приазовье. Одной из ярких побед стало взятие Мариуполя. В этих боях участвовал и полк, где служил Славский. То, что он видел тогда своими глазами, легко представить, читая яркое описание одного из решающих боев в документе под названием: «Представление к награждению командира 8‐го полка В.В. Куриленко, подписанное командиром 1‐й Заднепровской дивизии П.Е. Дыбенко, за бои по взятию Мариуполя [9] апреля 1919 г.»:

«Начался ожесточенный уличный бой. Повалил сильный снег, вследствие чего связь между частями нарушилась. Уличный бой, начавшийся в 12 часов и сопровождавшийся стрельбой по нашим войскам из окон домов, с крыш и проч., длился до 17 часов. Здесь мы понесли значительные потери: 16 человек убитыми, 184 ранеными. (…) К 17 часам противник был выбит из города и сконцентрировал свои силы в порту. Его преследовали на протяжении 3 верст. Наши части ворвались в порт, где по ним был открыт артиллерийский огонь с французских судов и из белогвардейской полевой артиллерии, расположившейся в порту. (…) Всего же против нас действовало около 40 орудий, преимущественно крупного калибра. Части окружили порт и окопались. К 19 часам артиллерийский огонь прекратился. Ночью противник пытался несколько раз переходить в контрнаступление, но был отбит с большими для него потерями. Поздно ночью были получены сведения, что противник погрузился на транспорты и ушел в море»…

Мариуполь. Торговая улица.

С открытки начала XX в.

Завершается описание этого боя ходатайством о награждениях. Читаем в приказе:

«За сверхдоблестное поведение в боях ходатайствую о награждении 8‐го и 9‐го полков Красными Знаменами. Командиру 9‐го полка тов. Тахтамышеву прошу объявить благодарность в приказе по армии, а командира 8‐го полка тов. Куриленко за целый ряд боев при взятии ст. Пологи, Царево-Константиновки, Верхнего Токмака, Бердянска, Волновахи и Мариуполя, всегда присутствовавшего в наступающих цепях и личным мужеством, и доблестью подававшего пример младшим товарищам, прошу наградить орденом Красного Знамени» [11].

Названный в «представлении» командиром 9‐го полка (где служил Ефим Славский) Владимир Феофанович Тахтамышев был малороссийским греком – ранее командиром одного из махновских отрядов. Поэтому сам полк часто именовали «греческим». В бригаде батьки он, кстати, стал единственным командиром, который не избирался, а был назначен командованием. Примечательно, что в конце 1919 года остаток полка Тахтамышева влился в 14‐ю армию Южфонта, разорвав отношения с махновцами, вступившими к тому времени в конфликт с большевиками.

Но тогда – весной девятнадцатого – комбриг Нестор Махно, за взятие Мариуполя награжденный орденом Красного Знамени за № 4 (позже это награждение «зачистили», приписав задним числом орден с этим номером латышскому стрелку Яну Фабрициусу), был настоящим «красным героем». А Ефим Славский стал бойцом геройского Краснознамённого полка.

О состоянии его полка и вообще войск его дивизии можно судить по «Докладу временного исполняющего обязанности политкома 1‐й Заднепровской дивизии о состоянии политической работы в частях и среди населения 2 апреля 1919 г.»:

«Все повстанческие войска сильно утомлены, просят отдыха. Большинство из войсковых частей состоят из повстанцев, среди которых много беспартийных, а также анархистов и эсеров. В 9‐м полку не хватает вооружения и обмундирования» [15].

До сих пор удивляет, как полураздетые и плохо вооруженные, пестрые в политическом отношении красноармейцы умудрялись бить более подготовленного и опытного в воинском деле противника! Одним из этих пассионариев был наш герой.

Воинская удача – дама капризная. И вскоре она изменила красным. Дыбенко, самовольно занявший Крым и образовавший там Крымскую советскую социалистическую республику (КССР), был в июне выбит с полуострова деникинцами, А еще ранее – в мае 1919‐го – началось наступление Вооруженных сил Юга России (ВСЮР) от Каспия до Азовского моря. Особенно ощутимые удары они нанесли на харьковском и царицынском направлениях. Дела у большевиков на Украине и в Донбассе быстро ухудшались: фронты шатались, население бурлило.

Бригаду Махно к тому времени приказом комфронта изъяли из дивизии Дыбенко и перевели на Южный фронт в состав 2‐й армии, где она стала «Дивизией батьки Махно».

Ефим Славский воевал весной и летом в составе своего 9‐го полка у Волновахи и Мариуполя, оказавшись очевидцем не только славных побед Красной армии, но и ее позора, разброда и шатания. Так, 26 мая командарм 13‐й армии, защищавшей Донбасс, донес в Центр о том, что бегство армии остановить невозможно: «Солдаты митингуют, арестовывают своих командиров, бегут с позиций целыми батальонами». Та же 9‐я дивизия этой армии бросила фронт и под лозунгом «Бей жидов и коммунистов!» разгромила город Бахмут. А по пятам уже шли белые…

Белое наступление развивалось, опираясь отчасти на поменявшиеся настроения крестьянства, обозленного жесткой продразверсткой. «Крестьянские атаманы», влившиеся в Красную армию, не могли не откликаться на эти настроения: их бойцы были в основном те же крестьяне. Союз с большевиками затрещал по швам.

Первой «рванула» бригада атамана Григорьева, поднявшая мятеж с убийствами комиссаров-коммунистов. Захватив несколько городов, григорьевцы устроили там масштабные погромы. Не спас положение и председатель Реввоенсовета Троцкий. Прибыв из Москвы на своем знаменитом бронепоезде, он упразднил все старое фронтовое командование, издал приказ о расстреле красноармейцев-«паникеров», что не укрепило фронт. При этом он окончательно оттолкнул Махно и его бойцов, устроив им травлю вопреки протестам Антонова-Овсеенко и командующего 2‐й Украинской армией Анатолия Скачко.

Славский, конечно, не знал о телеграмме штаба Махно командованию фронта: «Отсутствие налаженной и срочной доставки патронов заставило оставить многие позиции и приостановить наступление. Кроме того, части совершенно не имеют патронов и, продвинувшись вперед, находятся в угрожающем положении на случай серьезных контрнаступлений противника. Мы свой долг исполнили, но высшие органы задерживают питание армии патронами» [28. С. 81]. Никто не посвящал рядового в отчаянную переписку батьки с командованием, в которой тот предлагал оставить пост комдива ради общего революционного дела. Тем более не ведали простые бойцы о секретной директиве Троцкого № 96/с от 3 июня 1919 года. В ней «первейшей задачей» 2‐й Украинской армии называлось не отражение наступления белой армии, а «разрушение военной организации махновцев». «Выдача денег, боевых припасов и вообще какого бы то ни было военного имущества штабу Махно немедленно и совершенно прекращается под страхом строжайшей ответственности», – декретировал Троцкий. Он также ставил задачей «полную ликвидацию армии Махно» и арест батьки. После чего тот, прежде не поддержавший мятеж Григорьева, был буквально вынужден снять с себя командование дивизией и уйти с группой единомышленников в широкие степи Украины. Чтобы бороться и с большевиками, и с белыми, и с петлюровцами одновременно.

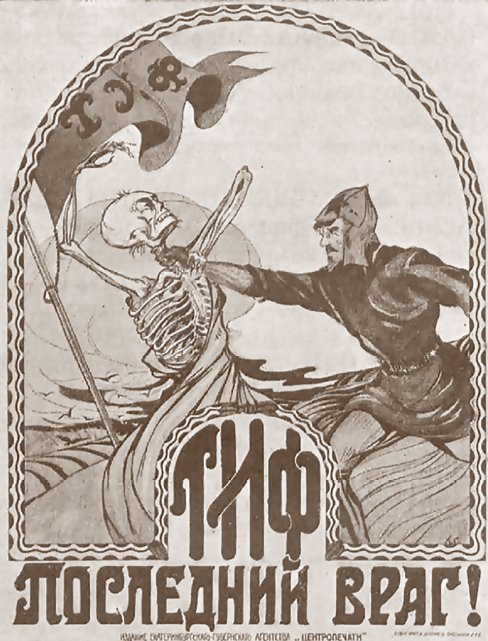

Плакат о борьбе с тифом.

[Из открытых источников]

Часть его бойцов, в частности из 9‐го полка, при этом осталась воевать в других красных частях.

Все это Ефим Славский видел уже, можно сказать, в полузабытьи: в разгар распада дивизии Махно, отступления и других печальных событий он заболел сыпным тифом – бичом «Гражданки».

Только официально зарегистрированных больных «сыпняком» в 1918–1923 годах в России было 7,5 млн человек. А по оценке советского иммунолога и эпидемиолога того времени Л.А. Тарасевича, реальное количество заболевших тифом только в 1918–1920 годах составило 25 млн человек. Погибло же от «вшивого тифа», по самым скромным подсчетам, более 700 тысяч человек [82. С. 357].

Славский, к счастью, не оказался в числе последних – организм у него был поистине могучим. При отступлении, а точнее сказать – бегстве, красноармейцев от прорвавшейся конницы Шкуро товарищи по оружию оставили больного Ефима на попечении хозяев небольшого малороссийского хутора на отшибе.

Его трясло, била горячка. Отлеживался сперва на сеновале в сарае, впадая по временам в забытье. Добрые хозяева отпаивали козьим молоком, пропарили в печке завшивленную одежду, спрятали далеко за застрехи винтовку и шашку. Белые прошли мимо маленького хутора, сам же он затвердил легенду: крестьянский сын, поехал на рынок в Мариуполь – там заразился. Хозяйский сын и сам с 1918‐го воевал где-то, А уж у красных ли, белых или зеленых – то его родители не ведали.

Ослабевший Ефим медленно приходил в себя, выздоравливая все лето. Отступавшая Красная армия была уже далеко. Белые заняли Одессу, Екатеринослав, Харьков, Киев, Царицын, Воронеж. Ефиму казалось: рушатся все надежды – народная революция гибнет на глазах. Осунувшийся после болезни, он помогал в уборке урожая приютившим его крестьянам, чинил инвентарь. И посматривал на восток…

Когда убрали хлеб, посеяли озимые, окрепший красноармеец, поблагодарив хозяев, ушел с хутора. Благополучно добрался на перекладных до родной Макеевки. Мать зарыдала при встрече: не чаяла уже увидеть живым. Накрыла на стол: отчим (мать вышла второй раз замуж), крякнув, достал штоф горилки. Повзрослевшие брат с сестрой, раскрыв рты, ловили слова исхудавшего и немного чужого Ефима. Но он больше помалкивал.

Не вызвав подозрений деникинской администрации, Ефим вновь поступил на родной завод: рабочие руки были нужны при любой власти. Рабочие с напряжением ловили слухи о военных действиях на севере. Деникинский «Вестник Донской Армии», приносимый на завод, полнился сперва реляциями о победах «доблестной добровольческой армии» над большевиками, сообщал о крупном денежном призе, который учредили донецкие фабриканты для того подразделения ВСЮР, которое первым войдет в Москву.

Однако к концу осени победный тон в белых изданиях стал бледнеть. Да и сами эти газеты однажды куда-то пропали. Вскоре стало ясно: белые отбиты от Москвы, «красная волна» неудержимо гонит их обратно – к югу. Впереди шла легенда о новой красной силе – 1-й Конной армии Будённого, не знающей поражений. Ждал ее прихода и Ефим Славский. И дождался…

В конце декабря 1919‐го 1-я Конная с боями прорвала оборону деникинцев у «входа» в Донбасс, переправившись через Северский Донец. К 1 января 1920 года 11‐я кавалерийская и 9‐я стрелковая дивизии Конармии при поддержке бронепоездов развили наступление от Горловки, овладев станцией Иловайской и районом Амвросиевки. А 3–4 января были освобождены Юзовка и соседняя Макеевка.

В те холодные январские дни макеевский рабочий Славский, придя в полевой штаб Конармии, расположившийся в здании заводоуправления, поведал свою боевую историю. Может быть, тут же во дворе показал, как умеет ездить верхом. И вновь стал красноармейцем, получив винтовку, шашку и коня. А еще – островерхую будёновку, с которой с тех пор не расставался…

Трудно проникнуть в его чувства, но, наверное, тогда он был счастлив. «Когда Октябрьская революция совершилась, была чудовищная разруха. Нас окружал империализм. Нам надо было завоевать свое право жизни. Вокруг нас была капиталистическая блокада – известно же это. А мы отстояли! Устояли, что называется!» – вспоминал на склоне лет Е.П. Славский.

Он и был одним из тех, кто помог выстоять красной республике Советов, воюя за новую жизнь, в которую поверил всей душой. И которой беззаветно служил потом все свои годы.

Глава 2

«Среди зноя и пыли мы с Будённым ходили»

Напомним лаконичные строки из воспоминаний Ефима Павловича Славского: «Влился в Буденновскую армию и около пяти лет воевал в Донбассе, на Северном Кавказе». Свою будённовскую эпопею Славский вспоминал из времен Гражданской войны всего охотнее. Именно в 1-й Конармии он стал командиром и комиссаром, получил первые награды и ранения, окончательно закрепил те черты характера, за которые годы спустя высокие начальники с уважительной иронией звали его «наш будённовец».

Первая Конная была создана 19 ноября 1919 года приказом Реввоенсовета Южного фронта по предложению члена РВС Иосифа Сталина, «красных кавалеристов» Бориса Думенко и будущего командира 2-й Конной армии Филиппа Миронова. Произошло это «на волне» перелома в Гражданской войне, после разгрома деникинской кавалерии в боях под Воронежем и Касторной.

Командование РККА успешно училось на своем горьком опыте. Поначалу большевики не жаловали кавалерийские соединения. И белые весною – летом 1919‐го крепко их поучили: 3‐й Кубанский корпус генерал-лейтенанта Андрея Шкуро и 4‐й Донской конный корпус генерал-лейтенанта Константина Мамантова своими внезапными рейдами по тылам Красной армии наводили ужас, рассекая целые дивизии, нарушая координацию и снабжение частей, обращая их в паническое бегство.

С другой стороны, большое впечатление на красных произвели комбинированные атаки белой кавалерии и танков в Донбассе, а также оперативная мощь пулеметных тачанок с тройкой коней, которую открыли махновцы. Все это было соединено в итоге в весьма успешный боевой конгломерат.

Первая Конармия стала уникальным – первым в России и в мире – оперативно-стратегическим соединением, позволявшим наносить комбинированные массированные атаки в пешем и конном строю при поддержке орудий, бронемашин и подвижных пулеметных расчетов на тачанках. Она имела в своих рядах 9 тысяч кавалеристов из трех дивизий. Каждая состояла из трех бригад, а те в свою очередь – из двух полков. Приданные две стрелковые дивизии насчитывали 4 тысячи штыков. На вооружении армии имелось 3 бронепоезда, автобронеотряд, 229 станковых пулеметов на тачанках – в кавалерийских и 180 – в приданных пехотных частях. Орудий было соответственно – 26 и 30.

Теоретик и практик кавалерии подполковник царской армии Михаил Баторский, ставший на службе в РККА начальником штаба Западного фронта, начальником Высшей кавалерийской школы в Ленинграде и главой кафедры Академии Генштаба (расстрелян в 1938 году), отмечал: «Но при такой постановке вопроса, т. е. широкого стратегического применения конных масс, хочется еще лишний раз подчеркнуть огромное значение личности кавалерийского начальника, с одной стороны, одаренного волевыми началами и чутьем, и непреклонным желанием самой конницы дойти до противника. Это как будто звучит странно, но это так именно потому, что коннице придется в большинстве случаев действовать изолированно от прочих войск. Здесь нужно проявление большой стойкости, большой уверенности, рождаемой верой в начальника и свои собственные силы» [27. С. 66].

Именно такое соединение качеств командарма и бойцов удалось реализовать в 1-й Конной.

Старший унтер-офицер императорской армии, герой Русско-японской и Германской войн, полный георгиевский кавалер Семен Михайлович Будённый практически не имел военного образования, которое получал уже после Гражданской войны. Сын батрака, он в детстве и юности служил «мальчиком» у купца, помощником кузнеца, молотобойцем, кочегаром, машинистом на молотилке (чем был близок Славскому), писал с дикими ошибками. Но у него было главное для командира такого соединения: огромная харизма, боевой талант, умение увлечь и воодушевить бойцов личным примером.

Высший командно-политический состав 1-й Конной армии. В центре – командарм Буденный, слева – член РВС Ворошилов, справа – начполештарма Зотов. Майкоп, 1920 г.

[Из открытых источников]

Ефим Павлович всю жизнь относился к Семёну Михайловичу с огромным пиететом. Есть косвенные сведения, что Будённый, также уважая своего бывшего геройского бойца и комиссара, следил за его судьбой и помогал на трудных «поворотах судьбы». Вообще, будённовцы в СССР отличали друг друга, составляя неформальный круг взаимоподдержки. И это даже несмотря на то, что многие из бывших военачальников 1-й Конной попали в мясорубку репрессий 1937–1938 годов, так что взаимопомощь их с некоторого времени была не столь уж безопасной.

Победоносно пройдя путь от Орла и Воронежа до Ростова-на-Дону, Конармия Будённого разбила и отбросила за Дон основные силы деникинцев. После некоторой задержки и провала со взятием Батайска, где будённовцы потерпели, наверное, первое своё крупное поражение от белой конницы генерал-лейтенанта Ивана Барбовича и генерал-майора Сергея Топоркова, Конармия, пополнившись добровольцами Донбасса и поменяв со скандалом через Москву комфронта, изменила тактику. Переправившись через реку Маныч севернее, она одержала победу в нескольких схватках с белыми, завершившихся 2 марта грандиозным Егорлыкским сражением – самым крупным в Гражданской войне. Общие силы дравшихся сторон достигали 25 тысяч (по мемуарам Будённого – до 40 тысяч) всадников.

Героизм, ярость, отвага – так описывают эту битву участники с обеих сторон. Начштаба 20‐й стрелковой дивизии Конармии бывший поручик Борис Майстрах вспоминал: «Темные массы кавалерии огромной и широкой волной покатились по степи. Прекрасное и в то же время жуткое зрелище. Казалось, что эта волна конников все может смести на своем пути, раздавит и сомнет всех» [92. С. 88].

Скакал на своем коне в той эпической конной «лаве» и рядовой конармеец Ефим Славский. Вражеская пуля и шашка тогда миновали его. Но впечатления того сражения и картина, представшая после его окончания врезались в память навсегда. Тысячи «порубанных, пострелянных людей», как в известной песне, остались на том весеннем снегу. Раненые стонали, молились и матерились на одном и том же языке. Сотни измученных, изувеченных снарядами лошадей из последних сил ржали, околевая в холодной степи. Жуткий апофеоз братоубийственной войны!

А впереди у Ефима были новые сражения. 19 марта 1920 года за подписью Ворошилова и Будённого вышел приказ № 85 Революционного военного совета Конармии об организации 1‐го Кавалерийского полка особого назначения при Реввоенсовете (отдельного полка). Полк был сформирован в селении Средний Егорлык Ставропольской губернии. После присоединения к нему еще двух полков и придачи конной артиллерии приказом РВС 1‐й Конной от 15 мая 1920 года была окончательно сформирована Особая кавбригада. Именно в ней и нес дальнейшую службу Ефим Славский. Это говорит о том, что он считался уже опытным и надежным бойцом – ведь «особые» бригады во все времена выполняли особенно важные оперативные задания. К тому времени он был уже назначен командиром взвода из тридцати кавалеристов.

Высокий, недюжинной силы молодой рабочий, член партии, при этом твердо сидящий на коне и уже вдоволь понюхавший пороху, он был настоящей будённовской «элитой». Такой не переметнется к врагу, не уйдет при случае к какому-нибудь «зеленому» атаману, не примет участия в бузе против «комиссаров и жидов», как то нередко случалось с иными будёновцами, наспех набранными из кубанских станиц или пленных казаков.

Уже в конце Гражданской войны у Особой кавалерийской бригады появилась и своя песня-гимн:

Кони боевые, звонкие копыта,Много нами пройдено тропок и дорог.Много в жарких схватках вражьих сил разбито,Сломано и смято, втоптано в песок…Вперед, вперед, Особая, вперед!Играет сбор горнист.Остер клинок,Оседлан конь,И по врагам открыть огоньГотов кавалерист…Крепко помнил ее Ефим Павлович, исполняя до глубокой старости на дружеских посиделках.

Воевать Славскому у Будённого пришлось, как и ранее, в весьма пестрой – как национально, так и социально – боевой «компании». Капитан императорской армии, пошедший на службу в Красную армию еще в марте 1918‐го, а с июня 1920‐го возглавлявший штаб 1‐й Конной армии, Леонид Клюев (позже – генерал-лейтенант, доктор военных наук, профессор) так описывает ее воинский состав к лету двадцатого:

«Первая конная состояла из мобилизованных и отчасти добровольцев из рабочих центральных губерний. (…) В Первой конной мы встречаем представителей трудящихся масс самых разнообразных национальностей. Кроме донских и кубанских казаков… ставропольских крестьян, украинцев, и меньшинств Советской России в рядах Первой конной воевали мадьяры, поляки, сербы, латыши. Первая конная имела в своем составе крепкое пролетарское ядро из рабочих Донецкого бассейна. В армию были влиты пленные казаки. 14 кавалерийская дивизия состояли почти целиком из пленных, одна бригада 10 Казачьей дивизии корпуса Мамонтова полностью была принята в районе Майкопа под командой Шапкина. Как на высших, так и на низших командных ступенях находились преимущественно вахмистры, унтер-офицеры и рядовые казаки и кавалеристы старой службы».

Ниже он дополняет картину, сложившуюся в разгар боев с польской армией: «Самый острый вопрос – обмундирование: донские, ставропольские и кубанские пополнения совершенно раздеты. Бойцы изверились обещаниям. (…) У половины красноармейцев нет белья и т. п. Одна третья часть не имеет обуви. (…) Часть необходимого армии транспорта изнашивается, чинить нет времени. (…) Настроение: вначале наблюдавшиеся случаи брожения на почве отпусков и думенковщины, теперь изживаются. Бойцов волнует вопрос о пленных офицерах, поступающих на службу в Красную армию с провокационными целями. Антисемитизм серьезно влияет на бойцов. Против махновщины настроение враждебное, бойцы озлоблены польской шляхтой, мешающей отдыху и строительству» [79. С. 12].

В мае 1-я Конная приняла самое активное участие в войне с «белополяками», которые перед этим захватили Киев и Западную Белоруссию. Несмотря на все нестроения со снабжением, предательство некоторых казачьих частей, будённовцы с мая до конца июля успешно били отлично оснащенную и вооруженную польскую армию. Как известно, последующие неудачи, закончившиеся крахом всей «польской кампании» РККА, проистекли из-за недооценки силы сопротивления поляков и поддержки местного населения на территории собственно Польши. «Наполеоновские» планы Тухачевского по взятию Варшавы, шапкозакидательство многих кремлевских вождей, надеявшихся на «классовую солидарность польского пролетариата», оказались сильнее дельного предостережения Сталина, которое он дал в статье «Новый поход Антанты на Россию», опубликованной в «Правде» 26 мая: «В отличие от тыла Колчака и Деникина, тыл польских войск является однородным и национально спаянным, преобладающее настроение – «чувство отчизны» – передается по многочисленным нитям польскому фронту, создавая в частях национальную спайку и твердость».

Эту польскую «спайку» Славский в полной мере ощутил на себе. В июне 1920 года его Особая кавалерийская бригада сражалась на левом фланге 1‐й Конной, отводя готовившийся удар поляков по флангу и тылам армии, которая в это время вела бои в Дубно-Ровненском направлении. Тогда за инициативу и храбрость, проявленную в бою у местечка Радзивиллов, орденом Красного Знамени был награжден командир 1‐го полка Особой кавбригады Елисей Горячев.

«По его инициативе два полка кавбригады поднялись в атаку, сыгравшую решающую роль в разгроме 2‐й польской кавалерийской дивизии», – сообщает историк Сергей Орловский [100. С. 36].

Елисей (Евсей) Горячев – природный донской казак, подхорунжий, полный георгиевский кавалер Германской войны, под чьим командованием красноармеец Ефим Славский не раз ходил в атаку (у того же Радзивиллова), – был человеком смелым и открытым, сильно повлиявшим на нашего героя. Ценил его и сам Семён Михайлович: «4 июля 45‐я стрелковая дивизия с подходом кавалерийской группы А.М. Осадчего перешла в наступление северо-восточнее местечка Грицев. Вначале противник сопротивлялся. Но когда, обнажив клинки, Особый кавалерийский полк Е.И. Горячева ринулся в атаку, неприятель оставил позиции и начал отходить к Грицеву» [42. С. 43].