Полная версия

Ефим Славский. Атомный главком

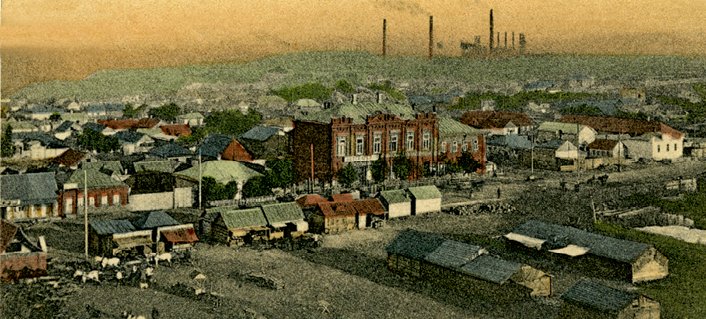

В Макеевке, которая с легкой руки газетчиков получила прозвище «Донецкий Чикаго», каменные строения начинались и заканчивались в центре Дмитриевки. Здесь в особняках жило волостное начальство, представители Войска Донского, богатые купцы и лабазники, содержатели питейных заведений и доходных домов. Вместе с металлургическим заводом было возведено внушительное здание заводоуправления, появились изящные дома французских инженеров, роскошные гостиницы, электрическое освещение и водопровод. Для решения коммунальных вопросов ввели должность заведующего поселком. В 1912 году «завпоселком» Дмитриевский был, например… швейцарец Адольф Биз.

Рядом в плохо оборудованных шахтах периодически гибли от взрывов метана и обвалов горняки. В год рождения Ефима Славского на шахте «Иван» в 1898 году погибло 74 и было ранено 15 человек. И в том же году на шахте «София» засыпало 14 шахтеров.

В стихийно и хаотично возникавших рабочих поселках – «нахаловках» – часто проносились, кося людей, эпидемии холеры, оспы, сыпного тифа. Из губернского центра приезжали врачи и фельдшеры, но смертность оставалась высокой. В официальном рапорте от 11 октября 1908 года окружной врач так обрисовал быт горняков на шахте «Президент»: «В связи с появлением холерных заболеваний на рудниках франко-русского общества были осмотрены помещения рабочих. Казармы содержатся крайне грязно, стены, окна, двери, нары покрыты слоем грязи и угольной пыли и копоти, причем казармы переполнены рабочими – на одной наре спят двое. Вода берется из шахт и направляется к водоразборным кранам. Вокруг этих кранов стоят постоянные лужи грязной воды, от которых идут ручьи по всему селению, причем в этих ручьях постоянно копаются свиньи и различные птицы» [6].

Дмитриевка в Макеевке. С открытки начала ХХ в.

[Из открытых источников]

В августе 1892 года в Юзовке и соседней Макеевке вспыхнул знаменитый «холерный бунт». Усмирять разбушевавшихся горнорабочих пришлось казакам и войскам.

Рабочий день на шахтах длился 12 часов, но в 1898 году, после стачки юзовских шахтеров, он был сокращен до десяти с половиной. Стачки были не редки. В начале века сюда активно проникали революционные пропагандисты, а кроме того, на Донбасс перебирались квалифицированные рабочие из старых промышленных центров России: Москвы, Петербурга, Сормова, Тулы, уволенные за «смутьянство». Донбассу опытных рабочих рук катастрофически не хватало, поэтому дирекция часто закрывала глаза на «неблагонадежность».

Первая русская революция 1905 также прокатилась волной забастовок и волнений по Донбассу и самой Макеевке. Об этих событиях судачили повсюду: на базарах, в трактирах, по домам. И хотя рос Ефим Славский как типичный сельский паренек, именно они в скором будущем определят его судьбу.

Глава 3

Из пастушков в пролетарии

Если въезжать в Макеевку из Харцызска, центр ее оказывается за глубокой балкой, на дне которой небольшой прудик, гордо именуемый «Макеевским морем». Мутная река Грузская, речка Кривой Торец, балка Свинячья… Нынешнюю панораму составляет нагромождение рукотворных гор, лес заводских труб, огромный террикон шахты Глубокая: пузатые градирни, гигантские отвалы кокса и шлака, убегающие вдаль столбы высоковольтки. А в начале прошлого века здесь простирались лишь степи, холмы да яруги.

На окраине Макееевки, представлявшей собой типичное малороссийское село, жила семья отставного солдата Павла Славского, женатого на крестьянке Евдокии Петровне. Жила не богато, но и не бедно, пока не умер отец, справно трудившийся на своем наделе, выделенном ему по окончании службы.

Все еврейские энциклопедии, а вслед за ними и Википедия дружно записывают его в выкресты, то есть крещеные евреи, называя не Павлом, а Фавелом. Однако ни сам Ефим Павлович и никто из его родственником про «еврейство» отца никогда не говорил. Учитывая прямоту характера нашего героя, вряд ли он стал бы скрывать национальность отца – скорее нет-нет да и вспоминал бы с шутливой гордостью.

Мать будущего министра обычно называют русской, иногда добавляя «казачкой». Сам же Ефим Павлович уже на излете своей жизни рассказывал о родителях по-иному.

«Родился я в 1898 г. в семье крестьян-украинцев Павла и Евдокии Славских, на Украине, в области Войска Донского. Семья у нас была немалая. В глинобитной хате вместе с дедом Янушем и бабушкой Параской кроме отца с матерью дружно жили еще трое сыновей со своими семьями. Едва мне исполнилось пять лет, умер от воспаления легких отец. На руках у матери нас осталось трое: я, брат Федор и сестра Марфа – оба младше меня», – вспоминал на пенсии Ефим Павлович под запись директору мемориального Дома-музея И.В. Курчатова Раисе Васильевне Кузнецовой [85. С.12].

Здесь, правда, стоит внести коррективу в поздние воспоминания нашего героя. Никакой «Украины» в составе Российской империи как административной единицы не существовало. Да и «украинцами» тогда мало кто себя называл. Однако возникновение Украины – сперва гетманской, а затем советской – «заслонило» для Славского этот исторический факт как малозначащий. Сам себя он всегда считал именно украинцем, иной раз именовал даже «хохлом», любил украинские песни и кушанья. Хотя, разумеется, никогда не противопоставлял все это русскому – любой национализм был ему чужд. А если обратился бы к генеалогии, то наверняка нашел бы предков на западной, правобережной, части Малороссии. Ведь имя его деда Януш – польского происхождения.

После смерти отца-кормильца семья недоедала. Десятилетнему Ефиму пришлось наняться в подпаски – каждое утро гонять на выпас коровье стадо.

Родители Ефима Славского Павел и Евдокия. Начало ХХ в.

[Семейный архив Славских]

«С весны и до поздней осени пас «на отдыхе» яловый скот помещиков да богатых хуторян. Я – подпасок – хохол, а пастух – кацап. Жил в куренях (шалашах). Зимой учился в церковно-приходской школе. Сумел окончить три класса», – скупо вспоминает детство Славский.

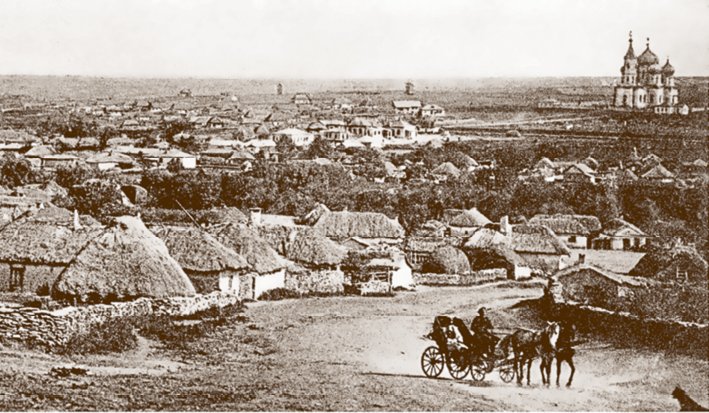

В Верхнемакеевке, где жили Славские, до революции были две школы. Одна – трехклассная казенная, другая – церковно-приходская, открывшаяся в год рождения Ефима. Она действовала при Свято-Успенской церкви на правом берегу речки Грузской, располагаясь в половине церковной караулки. В другой половине жили звонари. Величественный храм на средства прихожан строили целых 13 лет – 1888 по 1901 год (в 1935‐м он был взорван).

По словам Ивана Яковлевича Славского, дальнего родственника нашего героя и старожила Макеевки, Успенскую церковь было видно на много верст вокруг. Священник Александр Марков преподавал в школе Закон Божий, а другие предметы – чтение, письмо, арифметику и пение – вели диакон Тимофей Попов и псаломщик Михаил Коротун. Давались также начальные знания по географии и истории.

Ефим Павлович с улыбкой вспоминал те свои первые штудии. Строгого дьякона, который мог и затрещину залепить за разговоры во время занятий, и ежедневный «Царю Небесный, утешителю…», с которого начинались уроки, и карту мира с диковинными названиями городов и рек. И как с детворой бросались снежками из-за угла в псаломщика. А тот, подслеповато улыбаясь, грозил им кулаком и возглашал, потрясая рукавицей: «Рех беззаконнующим, не беззаконнуйте!» И потихоньку прикладывался к шкалику, который прятал в глубоком кармане тулупа.

Вокруг уже вовсю возводились и дымили новые домны, врезались в землю угольные шахты, однако жизнь в слободе текла вполне сельская. Запахивались десятины под пшеничку и овес, мычали по дворам коровы и овцы, на рассвете «спивалы пывни». Большинство домов – саманные мазаные хаты или деревянные избы. Летом на улицах долго стояла пыль от проехавшей телеги, весной и осенью – непролазная грязь, в которой вязли сапоги. Зимой степной вьюговей пробирал до костей бедняков, не разжившихся или спустивших за еду, а то и пропивших свой полушубок иль овчинный тулуп.

Грань между сельским и городским населением Донбасса пролегала не столько в благосостоянии, сколько… в образовании. Рабочие, вопреки расхожему мнению, отнюдь не являли собой «темную» непросвещенную массу. По данным переписи 1897 года, уровень грамотности рабочих-металлургов Российской империи составлял 60,2 %, в том числе среди рабочих младше 40 лет – вообще 90 %! Для сравнения: в целом по стране уровень грамотности составлял всего 21,1 %.

Село Макеевка. Справа Свято-Успенская церковь.

[Из открытых источников]

Но эти сведения мало относились к семье Славских – крестьянской и к тому же бедной: образование у родителей его было самым скромным. Однако трудно поспорить вот с чем: если мать отправила Ефима в церковно-приходскую школу и он исправно там отучился – значит, хотела она, да и сам он стремился выйти к новым жизненным горизонтам. Всю свою последующую жизнь Ефим Павлович открывал эти горизонты на восходящих ступеньках знаний. И старт для этого восхождения в промышленно растущем Донбассе был не таким уж низким.

Жизнь в Макеевке текла поистине пестрая. Европейский лоск центра города резко контрастировал с бытом окраин, где-то традиционным казачье-крестьянским, где-то чумазым пролетарским. Шло диковинное смешение веков и обычаев, «французского с нижегородским». В пестром макеевском букете звуков сочетались колокольные призывы на церковную службу и фырканье первых автомобилей; английская и французская речь в лавках и сквернословие, накатывавшее волнами из рабочих поселков. А на другом конце слободы муэдзин звал татар-шахтеров в мечеть совершить намаз.

В Верхнемакеевке два раза в год, осенью и весной на Масленицу, разворачивалась широкая ярмарка. Приезжали на нее продать-купить и просто повеселиться со всех окрестных сел и городов. Сперва три дня торговали овцами, потом коровами и быками, ну а уж после – «красным товаром»: мануфактурой, платками, скобяными и керамическими изделиями. Рядом вертелись карусели, артисты в пестрых костюмах и масках «давали комедии». А вечером, когда закрывались кабаки, улицы оглашались многоязычным пением и шумом драк. На следующий день наступало тяжкое похмелье: купцы шли в лавки, разъезжались по домам, а шахтеры хмуро отправлялись в забой, чтобы в свете масляных ламп рубить уголек.

Выйдя из «пастушьего» возраста, тринадцатилетний подросток Ефим Славский для горняцкого дела был еще мал. И направился на «старотруболитейный» завод в составе Макеевского металлургического.

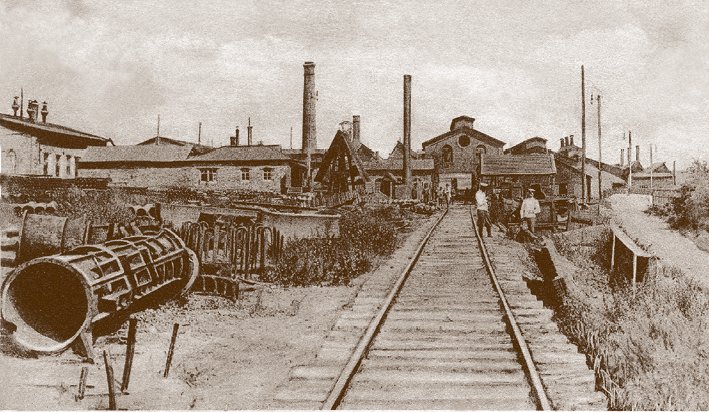

«Приняли в труболитейное производство готовить соломенные веревки, которые шли в технологию литья чугунных канализационных и водопроводных труб. Завод выпускал их в мирное время, хотя и был оборонный. Он и сейчас существует – мой завод.

Рабочий день начинался в шесть утра, а в восемь был перерыв на полчаса – завтрак. С собой приносили: сладкий чай в бутылке, кусочек сала, хлеб – много ли надо было молодому пареньку. А в двенадцать часов перерыв обеденный. Ну, мы, мальчишки, игру какую-нибудь затеем там. А взрослые где-нибудь прикорнут поспать. По гудку – снова за работу» [85, С.13], – вспоминал Ефим Павлович рабочую юность.

Два года провел он там, но не вечно же такому молодцу веревки вить!

«В пятнадцать лет я почувствовал себя взрослым для такого занятия. Но на серьезные заводские работы меня еще не брали – мол, мал еще. Поступил я на рудник подручным слесаря. По знакомству меня перетащили туда, чтобы я в будущем специалистом – слесарем стал. А тут – война. Первая мировая», – рассказывал он.

Первая мировая война, она же Великая, или Германская, пришла в Донбасс в августе 1914‐го. И как везде, вызвала патриотический подъем, пусть не «крикливый». Робкая попытка нескольких большевиков организовать антивоенные протесты привела к тому, что их с позором прогнали. Однако же многотысячных радостных толп с национальными флагами и патриотическими речевками, как в Петербурге, Москве и Киеве, здесь не наблюдалось.

Труболитейный завод, где работал Ефим Славский. С открытки начала ХХ в. [Из открытых источников]

Весть об объявлении кайзером Вильгельмом войны России в Макеевку привез конный связной из Харцызска. На колокольне ударили в колокола, сельчане поспешили на майдан.

Вот отрывок из воспоминаний старожила Ильи Прокофьевича Шевченко, воспроизведенный в книге Николая Хапланова «Макеевка. История города (1690–1917)»:

«Сходка собралась довольно быстро. Староста Игнат Никифорович Сушко по слогам прочитал бумажку об объявлении войны и приказ о мобилизации солдат. На сборы солдат оставались считаные часы. Завтра призывные должны явиться к воинскому начальнику. Женщины, у которых забирали на войну мужей, отцов, братьев, обливались слезами. В хатах, где готовили солдат к отправке, всю ночь из труб шел дым. Топили печки, пекли пышки и орешки, варили птицу и яйца им в дорогу» [122. С. 346].

Кроили и шили из домотканого полотна солдатам рубахи, подштанники, отмеривали на портянки… Рассвет наступил незаметно. Уходящих на войну собрали у волостного правления, откуда тронулись к памятнику Александру II, а потом к церкви. Здесь вокруг подвод, нагруженных мешками, узелками и сумками, собрались жители села от старого до малого. Отслужив молебен, священник благословил призванных на войну защищать царя и Отечество.

Проводы мобилизованных на Германскую.

[Из открытых источников]

«Когда тронулись подводы на Харцызск, с новой силой поднялся женский крик. Они как мертвые, падали на руки уходящим на войну мужьям, отцам и братьям. Для некоторых солдат это был последний путь, так как многие из них не вернулись домой».

Провожать солдат вышла вся Макеевка, на заводе и шахтах объявили выходной, так что шестнадцатилетний Ефим Славский вместе с другими наблюдал эти душераздирающие сцены. Знал бы он, что через три с половиной года и сам возьмет винтовку и пойдет драться. Да не с немцами, а со своими – русскими…

Явившись на следующий день на рудник, не мог он не заметить, насколько тот обезлюдел. Стоял у шахты, потерянно озираясь.

– Шо ты там высматриваешь, малой? Давай, Ефимка, полезай ко мне, робить пора! – прервал его замешательство старший рудничный слесарь Петр, уже вошедший в клеть над шахтным спуском.

«Робить» каждый день приходилось по-разному: то в забое помогать обделку, то есть бревенчатую крепь дополнительными скобами усиливать, то на поверхности в мастерской гнутые гвозди разгибать, сточившиеся пазы в воротных колесах напилком выправлять. А то и просто тачки с грунтом тягать, кирпичи таскать, уголь в горячую печь котельной лопатами метать.

За сметливость, «подхватчивость» и силу не по возрасту ценили Ефима на шахте «Капитальная» на руднике Маркова. Прочили в забойщики, а то и в мастера в будущем. Рабочих рук сильно не хватало: по некоторым данным, после мобилизации 1914 года шахты лишились до половины своих работников, заводы – трети. При этом квалифицированные рабочие оборонных предприятий могли получить отсрочку от призыва, но многие пошли добровольцами.

Оправившись от первого шока из-за резкой убыли рабочей силы, хозяева нашли выход вполне в современном ключе.

– Смотри, Ефим, чаньвани чешут, – смеясь, показывал грязным пальцем поселковый дружок Славского Сеня Осадчий на забавную процессию низкорослых узкоглазых человечков, чинно шествовавших по дороге в Дмитриевку.

«Чаньвань» – так почему-то прозвали в Макеевке китайцев, которых к середине войны на местных предприятиях стало хоть отбавляй. Работящие, неприхотливые и послушные, они готовы были исполнять тяжелые работы за гроши, не добиваясь каких-то «прав» и не участвуя в стачках.

Опираясь на такую удобную «рабсилу», а также условия военного времени, владельцы начали взвинчивать интенсивность труда и поплевывать на требования местных. Рост недовольства, брожение рабочих были ответом. Пробовали было бить «китаёзов», да те умело и дружно стояли за своих. В 1916 году у ряда предпринимателей возникла идея завозить в Донбасс еще и персов, но сделать это не успели. Зато здешние предприятия и поселки полнились пленными (в основном австро-венграми), которые сыграли заметную роль в грядущих революционных событиях. Они быстро учились русскому языку, завязывали знакомства с дончанами.

Ефим Славский, в начале войны работавший на шахте, в 1915‐м вернулся вновь на завод – уже построенный к этому времени «новотруболитейный».

«Так складывалось, что меня уже через годик могли призвать в армию, на войну. Тогда я скорей с этой шахты трахнул вновь на завод, откуда не призывали, поскольку вместо труб начали лить снаряды», – пояснял свой «переход» Славский в одном из документальных фильмов.

Его охотно взяли обрубщиком – заготавливать корпуса снарядов. Платить за труд стали заметно больше, хотя и интенсивность его возросла. Так Ефим стал главным кормильцем семьи.

Первая мировая война, принеся горе и беды, одновременно подстегнула развитие Донбасса. В то время как из прифронтовых губерний люди массово бежали в Центральную Россию, промышленные районы Юга стали главной базой военно-промышленного комплекса империи.

Макеевский металлургический завод быстро развивался. В самом начале войны он получил крупные госзаказы на изготовление артиллерийских снарядов и стволов для винтовок. Вступила в строй еще одна 40‐тонная мартеновская печь, пошел в прокатку металл на стане «600‐бидон».

В 1916 году предприятие достигло максимального выпуска чугуна, стали и проката. Здесь полыхали жаром три доменных и шесть мартеновских печей, громыхали металлом крупносортный, несколько среднелистовых и мелколистовых станов; напряженно гудели фасоннолитейный, кузнечный, транспортный, механический, строительный, труболитейный и карбидный заводы (цеха). Сырьем и топливом их снабжали девять угольных шахт.

Эта гулкая промышленная «симфония» с юности вошла в кровь Ефима – не раз позже он будет слушать ее вариации в своей жизни!

Снарядный цех, где трудился Славский, оказался, можно сказать, в самом центре работ для фронта. На заводах Макеевки и Харцызского трубного завода производились шрапнельные «стаканы» – корпуса снарядов.

Участок Ефима был технически несложный, но трудоемкий, требующий большой физической силы и определенной сноровки. Он вручную с помощью молотка и зубила очищал заготовки снарядов от заливов, наростов, заусенцев, остававшихся после того, как полый металлический корпус вынимали из чугунных изложниц.

«Стаканы» поступали один за другим, и Ефим быстро обрел нужные навыки. И так же быстро освоился в рабочей среде.

«Я же настоящий пролетарий! Промышленность у нас на юге сильно развита была. И революционная активность рабочих тоже. На заводе действовала социал-демократическая рабочая организация. Организовывали забастовки. Я в них участвовал. Боролись за восьмичасовой рабочий день. Ведь работали-то с шести часов утра до восьми вечера с получасовым перерывом в восемь утра и полуторачасовым на обед в середине дня. Выходных не было. Столовых не было. Бань на руднике, поликлиник – тоже не было. Бастовали, голосовали, требовали: «Сократить рабочий день! Правильно! Баню даешь! Поликлинику даешь! Столовую даешь!» Все наши требования были связаны с трудностями непосредственной жизни и условиями работы», – вспоминал Славский в записи Раисы Кузнецовой [85. С. 13].

Макеевский завод. Фото начала ХХ в.

[Из открытых источников]

Стоит заметить, что рабочая сноровка вместе природной силой осталась у него на всю жизнь. Уже будучи директором секретного атомного комбината № 817 под Кыштымом, в напряженные, нервные месяцы строительства первого промышленного реактора, когда многое сразу не получалось, он, по воспоминаниям очевидцев, однажды сам схватился за кувалду, с одного удара точно вправив непослушную деталь, вокруг которой уже четверть часа совещались инженеры.

Да, на строительстве такой тонкой вещи, как реактор, со всеми обеспечивающими его производствами находилось порой место и для грубой силы. Вместе с верным глазомером и сметкой, разумеется. Славского Бог не обидел ни тем, ни другим, ни третьим.

Судьба ли распоряжается человеком или человек сам кует свою судьбу? Этот сакраментальный вопрос можно усложнить, добавив к слову «судьба» понятие «история». Разумея под этим судьбу человека и историю страны. Расходясь и сходясь в сложном танце, они как будто совершенно разными путями сводят вместе в неких нужных точках людей и явления, которые по линейной логике не должны были бы пересечься. Что это – случайность или некий сверхсмысл?

Познавая уже «задним числом» истоки атомной отрасли, которую судьба привела его возглавить, Ефим Славский с удивлением выяснил, что первые шаги в этом направлении были сделаны еще в дореволюционной России.

В 1911 году, когда он пощелкивал кнутом, выгоняя в донецкую степь коров, в Санкт-Петербурге была создана Радиевая лаборатория Академии наук под руководством академика Владимира Вернадского: таким образом официально стартовала урановая программа Российской империи. Годом ранее правительство с одобрения императора выделило Вернадскому 14 тысяч рублей на создание специальной лаборатории для исследования радиации. А в Госдуму было внесено предложение о выделении 100 тысяч рублей на поиск месторождений радиоактивных минералов. К правительственному запросу прилагалось подробное целевое обоснование геологоразведки. В частности, перспективы применения радиоактивных минералов в медицине – то, к чему в СССР реально приступили лишь в конце 1940‐х.

А в 1912‐м начала постоянную работу Радиевая экспедиция на месторождении урановых руд Тюя-Муюн в Ферганской долине (первый уран добыт еще в 1904 году). На средства купца Павла Рябушинского были организованы урановые экспедиции в Среднюю Азию и Забайкалье.

Этот ранний старт крепко пригодился позже пионерам советского Атомного проекта. Когда запасы урана станут для страны вопросом жизни и смерти, по следам дореволюционных поисковиков пойдут советские геологи.

Вернадский уже в те годы пророчески изрек: «Перед нами открываются в явлениях радиоактивности новые источники атомной энергии, превосходящие в миллионы раз все источники энергии, какие только человеческое воображение способно представить… перед которыми по силе и по значению бледнеют сила пара, сила электричества, сила взрывчатых химических веществ» [45. С. 59].

Мог ли великий русский ученый предвидеть, что через три с лишним десятка лет перед атомной силой побледнеют не только источники энергии, но и сами земляне, увидев тени, только и оставшиеся от живых людей на мостовых Хиросимы, почувствовав содрогание самой планеты от взрыва термоядерной супербомбы над Новой Землей? Мог ли он знать, что к последнему будет напрямую причастен неграмотный пастушок, гонявший коров за угольными терриконами в Донбассе?

Невероятно долог и тернист оказался путь к овладению энергией ядра. Разразившаяся в России социальная катастрофа, две революции, иностранная интервенция и Гражданская война, казалось, навсегда закроют ей путь в будущее. Однако связующая нить к Атомному проекту СССР протянулась через того же Вернадского. И через три десятка лет «захватила с собой» Ефима Павловича Славского.

Но тогда – в 1917‐м – молодого макеевского рабочего Ефима закружил иной вихрь – волна революционной стихии, поднявшая страну на дыбы.

Глава 4

«Но мы поднимем гордо и смело…»

Как приходили в революцию такие люди, как Славский? Наверное, можно сказать, что это не они приходили, а революция приходила в них вместе с самим ходом событий. И по большому счету, не оставляла выбора, с кем и куда идти. Особенно если молодой человек был решительным, смелым и не прятался под мамкиной юбкой.

Таким как раз и был крестьянский сын Ефим – отнюдь не грезивший в детстве о «богине-революции», как подростки в «прогрессивных» интеллигентских семьях. Не до грез было! Он сам и все вокруг тяжко трудились с детства, верили в батюшку-царя и в сильное Отечество, ходили в церковь по праздникам, косо смотрели на пришлых бузотеров. Но время однажды поменяло «оптику».

Поздние советские выкладки о якобы всегдашней тотальной «революционности» рабочих Донбасса были, мягко говоря, преувеличены. Теодор Фридгут – профессор славистики Иерусалимского университета – в своем фундаментальном исследовании «Юзовка и революция. Жизнь и труд в российском Донбассе, 1869–1924», опубликованном в Принстонском университете в рамках авторитетной программы исследований Института Гарримана (The Harriman Institute), констатирует высокий патриотизм и монархизм рабочих Донбасса вплоть до революции семнадцатого. Например, в 1897 году, в день тезоименитства государя императора Николая II, группа рабочих фабрики Джона Юза явилась в дом шефа полиции Рубцева, высказав свое неудовольствие тем, что над полицейским управлением не висят государственные флаги, как даже над самыми бедными домами Юзовки [134. P. 143].