Полная версия

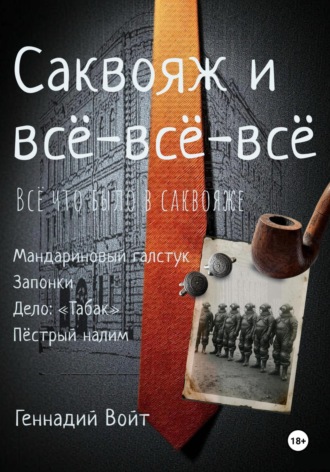

Саквояж и всё-всё-всё. Всё, что было в саквояже

Она снова рассмеялась.

– Ну, может хотя бы зажигалка?

Щёлкнув кремнем, я осветил наши лица дрожащим пламенем. Ее зеленые глаза в свете зажигалки блеснули, как два осколка бутылочного стекла на солнце. Она смотрела прямо на меня, и в ее взгляде не было ничего, кроме живого интереса. И я внезапно почувствовал, что это приключение может быть не таким уж плохим.

Я опустил на пол свой пухлый портфель.

– Присаживайтесь. Неизвестно, сколько нам тут куковать.

Сам я прислонился к холодной стенке. Пакет с мандаринами лег между нами.

– Угощайтесь, – предложила она, протягивая мне оранжевый шар. – Почти как ваш галстук.

Я принялся чистить фрукт. Сок брызнул на пальцы и в кабинке запахло Новым Годом.

– Я где-то вычитал, что мандариновый цвет, вроде как, лечит хандру. Чушь, наверное… – я отломил дольку, отправил в рот. – Хотя, знаете, а ведь не врут.

– Поэтично, – заметила Маша. – Вы, часом, не писатель?

– Скорее, вечный абитуриент в эту профессию. Рассказы пописываю. Вы, кстати, как раз на них и сидите. Хоть какая-то от них польза. Их все равно никто печатать не хочет.

– Это еще почему?

– Слишком мрачные для веселых журналов и слишком веселые для мрачных. Ни под чье настроение не подхожу.

– А может, дело не в вас, а в редакторах? – предположила она так просто, будто это само собой разумелось.

– Тоже мысль. Только вы потише, – зашептал я. – Я как раз к одному такому на пятый этаж ехал. Еще услышит – обидится на всю жизнь. А вы кем будете?

– Я психиатр. Помогаю людям разбираться с тараканами в их головах. Боязнь замкнутых пространств, например, – мой профиль, – и она улыбнулась.

– Выходит, вы сейчас при исполнении, – заметил я.

Мы доели первый мандарин, потом второй. Я рассказал ей сюжет своего самого провального рассказа, а она – историю пациента, который панически боялся пуговиц. Я и не заметил, как зажигалка в моей руке стала горячей. Время перестало существовать.

– Занятно, – протянула Маша, когда мы замолчали. – Иногда нужно оказаться в железной коробке в полной темноте, чтобы понять, что сидеть на полу с незнакомым человеком и есть мандарины – чертовски приятное занятие.

– Может, это и есть удача?

– Вы в нее верите?

– Стараюсь.

Вдруг лифт содрогнулся, как от озноба, свет судорожно замигал и включился. Мы аж подскочили. Кабина нехотя поползла вверх и с лязгом остановилась. Двери открылись. В проеме стоял лифтер – брыластый, как бульдог, которому сообщили, что косточку он сегодня не получит.

– Опять? – проворчал он. – Говорил же, не больше трех человек! Соберутся толпой и шастают!

Мы переглянулись и фыркнули от смеха.

– Простите, – сказала Маша, стараясь сохранить серьезное лицо.

– Не будем… больше, – пообещал я.

Мы вышли на площадку, и я почувствовал, как что-то внутри оборвалось. Будто фильм кончился на самом интересном месте.

– Знаете… – начал я, чувствуя, как слова застревают в горле. – Может, мы могли бы продолжить… Лимонад, мороженое?

– Я только за, – кивнула она. – Но с одним условием.

– Каким?

– Вы дадите мне почитать свои рассказы. – Она сделала короткую паузу и, чуть прищурившись, с лукавой усмешкой посмотрела на потолок, в сторону квартиры того самого редактора. – Вдруг я смогу поставить им правильный диагноз.

– Идет, – кивнул я. – А вы здесь живете?

– К тете пришла. Квартира шестьсот три. Она у меня бывшая балерина. Представляете?

Она рассмеялась, и я, глядя на нее, отчетливо понял, что этот застрявший лифт – лучшее место, где я оказывался за последние лет десять.

Мелкая морось, что накрапывала у Фонтанного дома, к Таврическому саду разошлась не на шутку, превратившись в полноценный, уверенный в себе дождь. Мы спрятались под тяжелыми лапами старого дуба.

– Послушайте, – сказал я решительно. – Возьмите галстук. Он ваш по праву.

– Виктор, дорогой мой, – старик мягко положил свою сухую, теплую руку на мою. – Мне без году неделя сто лет. Какая там удача… В моем возрасте удача – это когда ты утром открываешь глаза и понимаешь, что проснулся, да к тому же не мокрым. Всё. Представление продолжается. Оставьте галстук себе.

Я улыбнулся.

– Знаете, – продолжил он, – я прошу правнука просто возить меня по городу. Оставлять на час-другой в местах, где что-то когда-то было. Вот она, моя удача. Просто сидеть и смотреть.

– И часто вы так… путешествуете?

– Каждый день, – кивнул он. – Вчера вот сидел у Пяти углов. Там я впервые поцеловал Машу. Эх, какой это был поцелуй… Будто мне в кровь впрыснули порцию чистого, незамутненного солнца.

– Так тем более возьмите! Он же удачу приносит! Вам она нужна, чтобы и дальше просыпаться по утрам.

– Галстук… – он задумчиво потер подбородок. – Да просто тряпка. Яркая. Флажок, может быть. Чтобы самому себе напоминать – смотри по сторонам. Не жди подарков от судьбы, а будь готов сам сделать шаг навстречу. Не зевай. А то пропустишь свой лифт… или своего долговязого вратаря, который мяч ловит как бог. Истории, Виктор. Вся соль в них. Ведь главное – не то, что с тобой случается, а то, что ты потом можешь рассказать.

Мы помолчали. Дождь забарабанил по листьям… тон – тон – полутон – тон – тон – тон – полутон… Простая и ясная логика. Истории. Вся соль в них. И в этот момент я понял, что старик подарил мне не просто галстук. Он вручил мне первую страницу моей собственной истории, которую теперь предстояло написать. И впервые за год мне стало интересно, что же будет дальше.

Запонки

Чёртов ливень. Третий день, если я не сбился со счёта. Долбит в стекло. Назойливо, методично, бесконечно. Словно какой-то особенно упёртый Свидетель Иеговы, твёрдо намеренный всучить мне свежий номер «Сторожевой башни», даже если для этого придётся выбить дверь. Погода за бортом настолько отвратная, что даже вон, ворона – существо, казалось бы, всепогодное – прилетела на балкон искать укрытие. Нахохлилась, уставилась на меня так пристально, будто я персонально задолжал ей приличную порцию отборных хлебных крошек и теперь делаю вид, что мы не знакомы.

Я сижу на кухне. Ковыряю вилкой остывшую котлету и, синхронно, собственные мысли. И то, и другое получается одинаково бесплодно, но зато как прекрасно откладываются важные дела на завтра. Или на послезавтра. Или, чего уж там, до следующей, будем надеяться, более удачной жизни.

Ворона на балконе чуть склонила голову набок. Чего-то ждёт. Может, она тоже рефлексирует под этим нескончаемым дождём? Я усмехнулся и, сам не зная зачем, просто, чтобы нарушить тишину, начал читать ей стихи. Телеграфным стилем. В столбик.

Нева. Гранит. Туман. Шпиль. Мост. Рассвет.

Шаги. Звон. Тишина. Дождь. Зонт. Силуэт.

Кафе. Свет. Аромат. Книга. Строки. Мысль.

Ворона. Крик. Закат. Фонарь. Ночь. Жизнь.

Птица слушала, не шевелясь. Серьёзно, как критик на премьере. Я, войдя в раж, продолжил.

Взгляд. Улыбка. Трепет. Сердце. Ритм. Волнение. Рука.

Тепло. Касание. Гу́бы. Вздох. Мгновение. Слова́.

Шёпот. Нежность. Чувство. Страсть. Полёт.

Двое. Город. Вечность. Счастье. Сон. Восход.

Закончив, я почувствовал себя немного глупо. Этакий городской сумасшедший, декламирующий экзистенциальные вирши пернатым. Ворона моргнула. Медленно склонила голову набок, будто взвешивая каждую рифму. И вдруг каркнула так отчётливо, что я поперхнулся:

– Карр-во-яж!

Развернулась и улетела в серую хмарь.

– Дура, – сказал я в пространство. Саквояж… Откуда в её птичьей голове это слово? Или это я уже слышу то, что хочу услышать? Я почему-то улыбнулся. В конце концов, это был самый подходящий саундтрек для чтения стихов вороне в Петербурге.

Дожевал наконец котлету, с лёгким сожалением о её загубленной гастрономической судьбе поставил тарелку в раковину и поплёлся в комнату. В полумраке прихожей машинально бросил взгляд в зеркало. И замер. Опять. Вместо моей привычной, слегка помятой физиономии оттуда на меня смотрела мисс Марпл. Седые кудряшки, вязаная шаль, лукавый, всезнающий прищур – полный комплект. Уже несколько дней эта английская леди не давала мне покоя, материализуясь в любом отражении.

Она не произнесла ни слова. Просто смотрела с этим своим лукавым, всезнающим прищуром. А в моей голове, будто эхо вороньего крика, назойливо и отчётливо прозвучало английское слово: Suitcase.

– Да иду я, иду, – пробормотал я в ответ, обращаясь к зеркальному наваждению. – Сговорились вы все, что ли? Сначала ворона каркает про саквояж, теперь вы, мэм. Не доведёт меня до добра этот ваш детективный метод. Того и гляди, начну пить чай в пять часов, играть на скрипке и курить сигары.

Уселся на диван и лениво, ногой, придвинул к себе тот самый саквояж. Расстегнул тугую латунную застёжку и, не глядя, почти на ощупь, вытащил первую попавшуюся вещь.

Это были запонки. В старой, потёртой, но добротной коробочке.

Снаружи – ничего особенного. Только маленькая металлическая пластинка с гравировкой: «В.К. От благодарных сотрудников. Литейный проспект. 1938». Я извлёк запонки из бархатного гнезда, положил их на стол. Серебряные, массивные, покрытые благородной патиной. Проба виднелась отчётливо – «875» и рядом крохотная звезда. На одной была выгравирована буква «В», на другой – «К».

– В.К., – произнёс я вслух, пробуя инициалы на вкус. – И кто же вы такой, товарищ В.К.?

Машинально попытался прикинуть варианты. «Варфоломей Космик», «Викентий Калабухов», «Вакула Куров». Или, может быть, наоборот – «Капитон Варшавчик», «Калистрат Взбесившийся», «Ксенофонт Восходец»? Нет, бред какой-то.

Я повертел запонки под светом настольной лампы. Тусклый свет скользил по серебру, обнажая сеть мелких царапин и вмятин – следы чьей-то жизни. Взял лупу и стал внимательно рассматривать гравировку. Под буквами я разглядел едва заметный символ – крохотную пятиконечную звезду с серпом и молотом внутри. А по окружности шёл затейливый, почти незаметный орнамент.

– Интересно, – подумал я вслух. – Литейный проспект, 1938 год…

От этого сочетания слов по спине пробежал не просто холодок – прошёл настоящий сквозняк, пахнущий сыростью казённых коридоров и дешёвым табаком. В голове тут же всплыл номер дома, который в Ленинграде знал каждый, хоть и старался не произносить его вслух. В.К.… Картина разом прояснилась, и от этой ясности стало только гаже.

В голове будто провернули старую мясорубку, забив её обрывками газет, ржавыми значками и окурками. Ежов. Безродные космополиты. Большой террор. Ленинградское дело. Расстрельные списки.

Из этого хаоса, без всякого приглашения, начала прокручиваться кинохроника. Сначала я видел это будто со стороны: большой зал, тяжёлые красные знамёна, ряды одинаковых стульев. Но в какой-то момент зернистая картинка обрела цвет и объём, запахи стали реальными, а я оказался не зрителем, а одним из тех, кто сидит в зале, вжавшись в жёсткое дерево. Гипсовый бюст Дзержинского на деревянной тумбе смотрел в никуда, но было полное ощущение, что он видит всех и каждого насквозь. Воздух в зале был густой, как сироп, пропитанный запахом мастики, табака и пота застывших в креслах людей. На трибуну, тяжело ступая, так, что скрипнула половица, поднимается товарищ Сталин. Невысокий, усатый, с трубкой в руке. Он говорит негромко, но каждое слово падает в мёртвую тишину зала, как капля свинца в воду.

И тогда-то он и посмотрел прямо на меня.

– Товарищ В.К., – произносит он с лёгким акцентом, и я чувствую, как холодеет под ложечкой. – Ви показали сэбя вэрным сином партыи. Ваши чистая голова, горячие руки и холодное сэрдце – это то, что нужьно совэтскому народу. Благодарю за служьбу. Носитэ… пока.

Это «пока» прозвучало особенно зловеще, повиснув в воздухе, как дымок от его трубки. Он протянул почему-то мне коробочку с запонками, и я увидел его сухие, короткие пальцы. И тут же, заметив какую-то невидимую мне ошибку, он нахмурился и поправил, обращаясь уже не ко мне, а ко всему залу:

– Голова холодная, руки чистые, а сердце – горячее.

Я отложил запонки, потёр виски. Мысли путались, сбивались в клубок, как мокрая паутина, что липнет к лицу в тёмной парадной.

Забулькал на кухне закипевший чайник, выдернув меня из этого бреда. Налил чаю. Подумал, может, коньяка? Решил, что ещё рановато для серьёзных напитков. Хотя, какая, к чёрту, разница – рано, поздно. Время в Петербурге – понятие в высшей степени относительное. Особенно когда имеешь дело с призраками прошлого.

За окном снова раздался хриплый вскрик. Я вздрогнул. На секунду мне показалось, что ворона отчётливо произнесла: «Бе-ри-я». Глупости, конечно. Откуда ей знать, кто это такой. Просто каркает. Наверное.

Махнул стопку коньяка, который всё-таки материализовался на столе. Пожевал дольку лимона, почти не чувствуя вкуса. И снова уставился на запонки. В.К. Кто же ты? Палач? Или жертва? А может, и то и другое в одном личном деле?

Глоток горячего чая. Так, стоп. Надо собраться. Подумать логически. С чего начать поиски? Библиотеки? Старые подшивки газет? Перелопатить тонны бумаги ради одной фамилии? Бред. Поспрашивать прохожих на Литейном? «Простите, вы случайно не знаете чекиста В.К. из тридцать восьмого?» Абсурд, конечно. Но чем абсурднее метод, тем больше шансов на успех. Особенно в России. В этом есть своя, вывихнутая логика.

Я встал, подошёл к окну. Дождь не просто усилился – он перешёл в яростную атаку. Капли стучали по карнизу, как пальцы по клавишам старого «Ундервуда» в кабинете следователя. Тук-тук-тук. Имя, фамилия, год рождения. Тук-тук-тук. Место работы, партийность, социальное происхождение. Тук-тук-тук. Приговор. Тук-тук-тук. Расстрелять.

Я невольно поёжился, хотя в комнате было тепло. Этот звук въедался под кожу.

И тут, на дне коньячного стакана, я наконец разглядел идею. Абсурдную, рискованную, но единственную из имевшихся. Дам объявление о продаже запонок на «Мешке»! Ведь именно там сейчас сидит вся приличная тусовка знатоков и коллекционеров. Не просто барыг, а людей, для которых трещинка на эмали или форма клейма говорят больше, чем целая биография. Может быть, кто-то узнает их и откликнется?

Эта мысль придала мне сил. Я налил ещё коньяку. На этот раз не стал мелочиться – плеснул щедро, до краёв.

Сначала – вещдоки. Подобрав удачные ракурсы под настольной лампой, я сделал несколько недурных фотографий. Крупным планом – гравировка, общий вид, коробочка с надписью. Затем открыл сайт и принялся составлять текст объявления, тщательно подбирая слова:

Старинные серебряные запонки. 875-я проба. На одной выгравирована буква «В», на другой – «К». Коробочка с надписью: «В.К. От благодарных сотрудников. Литейный проспект. 1938». Возможно, представляют историческую ценность. Цена договорная.

Клацнул по кнопке «Опубликовать». На секунду в груди разлилось тёплое чувство выполненного дела. А потом оно схлынуло, оставив привычный привкус холодной золы. И что теперь? Сидеть и ждать у моря погоды? Нет, может не сработать, нужно что-то ещё придумать. Что, если никто не откликнется? Или откликнутся одни перекупщики? Нужно проработать и другие варианты. Обратиться в музей? Засмеют. Съездить на Уделку? Эти прохиндеи сдерут три шкуры и ничего не скажут. Найти форум коллекционеров советской атрибутики? Возможно, но это долго. А что если… Забежать к тому всклокоченному антикварному деду, который продал мне этот саквояж? Вот это уже теплее. Если я, конечно, найду его лавку снова. Или… рискнуть и в архив? Списки сотрудников НКВД за 1938 год глянуть. Я хмыкнул. Смешно. Меня с такой просьбой дальше порога не пустят.

Глаза начали слипаться. Коньяк в голове мурлыкал колыбельную из «Спокойной ночи, малыши». Мысли, как оказалось, утомляют не меньше, чем разгрузка вагонов с цементом. За окном всё так же шумел дождь, убаюкивая город.

Я потянулся к выключателю настольной лампы. Петербургский вечер медленно и неотвратимо перетекал в ночь. Свет от качающегося под порывами ветра уличного фонаря танцевал на потолке моей комнаты какой-то причудливый, тревожный танец. И последняя мысль, мелькнувшая в голове перед тем, как провалиться в сон, была на удивление чёткой: нужно завтра съездить на Литейный. Просто посмотреть.

***

Выполз из своей берлоги около семи часов. Воздух на лестничной клетке был спёртый, как в фамильном склепе. Тут-то меня уже и поджидала вездесущая баба Нюра с неизменным пакетом в руке.

– Всё равно мимо мусорки пойдёшь, выброси пакетик, Витенька.

«Витенька, – мысленно передразнил я эту вестницу апокалипсиса. – Как будто у Витеньки нет своих дел, кроме как служить персональным мусоропроводом для всего подъезда». Но пакет, разумеется, взял.

Умытые трёхдневным дождём дома на Васильевском стояли как новенькие, блестя на солнце своими свежевымытыми фасадами. Небо местами ещё хмурилось, как недовольный профессор на лекциях в университете, которому задали глупый вопрос. Типичное питерское лето: солнце не греет, а дразнит, выглядывая из-за плывущих по небу серых тучек. После трёх суток квартирного ареста этот обыденный пейзаж казался почти галлюцинацией. Воздух был такой свежий, что хотелось его пить, как минералку.

Я гордо шагал по набережной, неся своё тело, как орден за взятие неприступной крепости под названием «Пробуждение ни свет ни заря». Нева лениво плескалась о гранит, на макушках тёмных волн беззаботно катались солнечные зайчики.

Дворцовый мост встретил меня, как обычно, с холодным равнодушием. Я, словно встретив старого приятеля, похлопал его по холодной чугунной решётке перил. Мост не ответил, видимо, счёл это ниже своего имперского достоинства.

На углу Шпалерной я вспомнил старика Бариса. Как он там? Проснулся ли сегодня утром? Эх, и чего он свой мандариновый галстук не забрал себе? Хороший дед.

Свернул на Литейный, и первым делом изменился звук. Он стал глуше, словно кто-то выкрутил ручку высоких частот. Пропал визг мотоциклов и ровный гул современных иномарок. Я решил, что мне показалось. Потом изменился свет – он пожелтел, потускнел, будто на мир надели старые очки с закопчёнными стёклами. У обочины я увидел автомобиль – чёрный, округлый, незнакомой формы. Потом ещё один. Я начал вглядываться в прохожих. Мужчины в шляпах и пальто до пят. Женщины в скромных платьях, с сетками-авоськами в руках. И тут я посмотрел на себя – на свои джинсы и яркую куртку. Я кричал в этом сером потоке, как канарейка в стае ворон. Воздух сгустился, словно кто-то накинул на город огромное мокрое одеяло. Невесть откуда взявшаяся посреди солнечного дня питерская морось превратилась в плотный туман, обволакивающий здания, людей, мысли.

Я шёл по проспекту и вдруг понял, что иду в тишине. Не в полной, нет, но из неё пропали все современные звуки – визг тормозов, гул иномарок, обрывки музыки из наушников. Остался только глухой, шаркающий шум сотен ног по влажному асфальту. Люди текли мимо меня сплошным серым потоком. Их взгляды не встречались с моим, они скользили мимо, сквозь меня, устремлённые в одну точку – в себя. Не пустые – выключенные. Словно каждый нёс внутри хрупкий, бесценный груз и боялся, что одно неосторожное движение, один лишний взгляд – и он его уронит. Я вдруг почувствовал себя чудовищно неуместным, выряженным в будущее, как в карнавальный костюм.

Взглядом замечаю старика, у ног которого стоит фанерный чемоданчик. Стоит, опершись рукой о стену, смотрит на меня, кашляет. Сухой, надсадный кашель. Взгляд изучающий, будто насквозь видит. Пронизывает как рентген. Кто он? Что ему нужно? Я инстинктивно отворачиваюсь. Сердце заколотилось быстрее. Через мгновение повернулся – старика уже нет. Испарился. Померещилось? Господи, что со мной происходит? Этот город выталкивает меня из реальности…

Напротив – Большой дом. Стоит, как огромный гранитный айсберг, застрявший посреди города. Восемь этажей давят на психику, как невыполненная работа к утру понедельника. Высокие пилоны казались рёбрами какого-то исполинского, доисторического чудовища, торчащими из земли. Кажется, будто само здание – не дом, а исполинский канцелярский пресс, который штампует человеческие судьбы, как бланки строгой отчётности, с одним и тем же итогом в последней графе.

Я замер перед входом, чувствуя себя Давидом перед Голиафом. Инстинктивно расправил плечи так, что хрустнул позвоночник, и задрал подбородок, рассматривая эту бесконечную россыпь прямоугольных окон. Они словно многоглазый прокурор пялились на тебя, безмолвно крича в лицо: «Расстрелять». Подошвы ботинок вдруг показались тонкими, как бумага, а в животе образовалась пустота, в которую, казалось, засасывало тепло. Не от страха, нет. От осознания. Осознания того, что было тут восемьдесят лет назад.

Я достаю сигарету. Закуриваю. Руки слегка дрожат. Дым растворяется в сыром воздухе. Как растворялись здесь судьбы, жизни, надежды. Мимо проходит старушка. Замечает мой взгляд, устремлённый на здание, и торопливо крестится. Я усмехнулся. Бог? Здесь? Смешно. Здесь правят другие боги.

Закрываю глаза. Представляю, как выглядел этот дом ночью. Окна горят. Жёлтым, нездоровым светом. В кабинетах – допросы. В подвалах… Нет, о подвалах лучше не думать. Открываю глаза. Дом стоит. Молчит. Хранит свои тайны за толстыми стенами и тяжёлыми дверями. В голове застучала какая-то строчка, кажется, из Мандельштама… «Мы живём, под собою не чуя страны…»

Смотрю на часы. Секундная стрелка замерла. Или мне так кажется? Кажется, что время стоит на месте. Поворачиваюсь спиной к Большому дому. Ухожу. Но чувствую – он смотрит мне вслед. Смотрит всеми своими окнами, всей своей жестокой мощью. Мимо мелькают прохожие. Дети этого времени. Дети страха и молчания.

Иду быстрым шагом, почти бегу. Мимо проезжает чёрная «эмка». Бесшумно как акула. Сквозь стёкла едва различимы силуэты людей в форме. Сердце ёкает. Кого везут? Куда? Вернётся ли? Трамвай громыхает по рельсам, заставляя вздрогнуть. Я оглядываюсь на звук. Мимо проплывают лица пассажиров, взгляды потухшие, привыкшие ничего не замечать. Читаю в них: «Лучше не видеть, ни слышать, не знать. Так спокойнее».

Сворачиваю за угол, и вдруг – пелена спадает. Первое, что я вижу, – ярко-красную вывеску кофейни и девушку в огромных наушниках, проехавшую мимо на электросамокате. Этот обыденный мир кажется оглушительно громким и нестерпимо ярким. Воздух становится легче, возвращаются звуки современного города. Я снова в своём времени. Выдыхаю. Глубоко, судорожно. Достаю телефон, проверяю время. Всё в порядке. Привидится же чёрт знает что. Но я чувствую – частичка меня осталась там, в 1938-м. И частичка того времени теперь всегда будет со мной. Как напоминание. Как предупреждение. Как проклятие.

– Куда же теперь? – спросил я сам себя вполголоса. Голос звучит хрипло. – Архив… Возможно, там отыщутся ответы на мои мучительные вопросы.

Путь до него занял около получаса. Я шёл пешком, намеренно выбирая маршрут подлиннее. Нужно было время, чтобы собраться с мыслями. И убедиться, что за мной не едет чёрная «эмка».

***

Архив встретил меня прохладой и такой глубокой тишиной, что, кажется, даже муха не осмелилась бы нарушить её своим жужжанием. Я остановился в огромном, гулком фойе и вдохнул этот особый запах. Припоминаете, как пахнет старая книга? Вот примерно так, только помноженное на тысячу. Запах ломкой бумаги, высохшего клея и чего-то ещё… неуловимого. Так, наверное, пахнет само время, спрессованное в тома и пересыпанное нафталином от моли забвения.

В полумраке, освещённом несколькими тусклыми лампами, сновали безликие тени. Где-то в глубине виднелись бесконечные ряды деревянных шкафов, уходящих под самый потолок. Казалось, тронь один – и вся эта конструкция рухнет, похоронив под собой пару веков.

Прийти в государственный архив, имея на руках только пару старых запонок и смутное предчувствие… С таким же успехом можно было отправиться на рыбалку с дуршлагом вместо удочки. Но отступать было поздно. Я подошёл к окошку справочной, за которым сидела дама с такой причёской и выражением лица, будто она лично принимала капитуляцию у Паулюса.

– Здравствуйте, – начал я как можно любезнее. – Я хотел бы найти информацию о человеке… У меня, правда, немного данных. Только инициалы и вот… – я выложил на стойку потёртую коробочку и открыл её.

Дама посмотрела на запонки, потом на меня, и во взгляде её застыло вселенское презрение к дилетантам.

– Молодой человек, это архив, а не ломбард. Нам нужна фамилия. Год рождения. Место службы. Поиск ведётся по документам, а не по бижутерии. Не отнимайте моё время.

Я почувствовал, как уши начинают гореть. Сгрёб коробочку и отошёл, ощущая себя последним идиотом.

– Простите… – раздался вдруг тихий, чуть скрипучий голос рядом. – Я случайно стал свидетелем вашей… небольшой неудачи. Боюсь, дама в окне вам и впрямь не поможет. Но, кажется, смогу помочь я.

Я обернулся. Передо мной стоял пожилой мужчина. Немного сутулый, в простом, но безупречно отглаженном костюме тёмного цвета, из тех, что уже давно не носят. Первое, что бросилось в глаза, – это его лицо, изрезанное глубокими морщинами, и ярко-синие, живые глаза, с любопытством смотревшие на меня сквозь круглые очки с толстыми линзами.