Полная версия

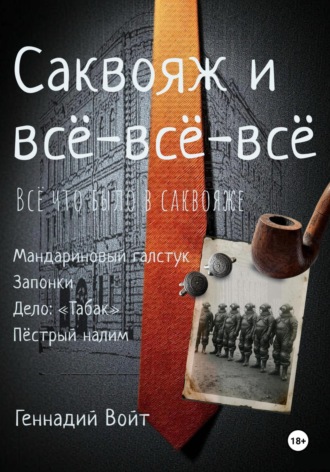

Саквояж и всё-всё-всё. Всё, что было в саквояже

– Здравствуйте, Виктор, – раздался в трубке женский голос, мягкий, немного встревоженный и как будто неуверенный. – Я звоню по поводу объявления на «Мешке». Про запонки. Они… они ещё у вас? Вы их не продали?

Я выпрямился, забыв про шнурки. Воздух в комнате будто перестал двигаться, и я вдруг ощутил его вес на своих плечах.

– Да-да… вернее, нет, не продал. Я слушаю вас.

– Я… – женщина помолчала секунду, словно собираясь с мыслями. – Я видела фотографии. Эти запонки… они очень похожи на те, что были у моего родственника. Я помню их по старым фотографиям.

В груди застучало – не испуганным кроличьим тремором, а тяжёлыми, выверенными ударами, будто у сапёра, который только что перерезал нужный провод.

– А как его звали? – спросил я, стараясь говорить спокойно, хотя голос предательски дрогнул.

Снова пауза. В трубке слышалось только её дыхание – тихое, прерывистое.

– Валентин Семёнович Кротов.

Я медленно опустился на банкетку в прихожей. В ушах зашумело.

– Вы… вы его…

– Правнучка. Меня зовут Дарья. Дарья Кротова.

Я сглотнул, во рту было сухо и горько. Отчего, спрашивается? Оттого, что история вдруг перестала быть просто набором фактов, протянув ко мне свою живую, тёплую руку.

– Д-Дарья, я… я очень рад, что вы п-позвонили, – ни с того ни с сего начал я заикаться, как дальний родственник Аркадия Вениаминовича Зар-Заречного. – У меня есть информация о вашем прадеде. И запонки эти… они действительно его.

– Я знаю, – тихо сказала она. – Я узнала их сразу, как только увидела фотографии на сайте. Бабушка… она часто рассказывала о них.

– Послушайте, – сказал я, возвращая себе самообладание, – может быть, мы могли бы встретиться? Поговорить? У меня есть… информация, которая может быть важна для вас.

– Да, конечно, стоит встретиться, – наконец произнесла она. – Только… – она запнулась. – Запонки… Вы их продаёте. Скажите, сколько вы хотите за них?

– Дарья, – мягко сказал я, – поверьте, мне не нужны деньги. И если вы захотите, я просто отдам вам их так, без всяких условий.

– Правда? – в её голосе послышалось удивление и радость, смешанные с недоверием. – Но… они же наверняка дорого стоят. И потом, вы же купили их…

– Это неважно, – перебил я. – Главное, что они должны быть у вас. У семьи.

– Спасибо, – тихо сказала она. – Тогда… может быть, встретимся? Есть такое кафе – «Маняшины Плюшки», знаете? На Петроградской?

– Нет, но найду. Название звучит многообещающе.

– Там тихо, спокойно. Можно поговорить.

– Хорошо. Когда вам удобно?

– Давайте… давайте сегодня? В четыре? Или у вас другие планы?

– Нет-нет, сегодня отлично. В четыре буду там.

– Договорились, Виктор. До встречи.

– До встречи.

В магазин пошёл, конечно же, в ботинке с развязанным шнурком. Чуть не упал на ступеньках. Представил заголовок в газете:

Вчера на Васильевском острове гр. В. Левицкий, проявив неосмотрительность при обращении с обувными принадлежностями, споткнулся о собственные шнурки. Пострадавший отделался лёгким испугом и ушибом чувства собственного достоинства.

Шёл по улице как пьяный. Нет, не от выпитого, от счастья: «Надо же – правнучка Кротова! Живая, настоящая правнучка! Нашлась». Мир определённо сошёл с ума. Или, наоборот, наконец-то обрёл какую-то причудливую, но восхитительную логику.

У кассы передо мной стояла старушка. Она методично подавала кассиру по одному пакетику с кошачьим кормом. Один пакет, второй, пятый… На десятом я не выдержал:

– Простите, у вас что, десять котов? Питомник?

– Нет, – ответила старушка с достоинством. – У меня один кот. Но он очень любит покушать.

– Кот Кашалот?

– А вы что, с ним знакомы?

– Нет, я столько не ем, – сказал я, а старушка посмотрела на мою корзину: три пачки печенья, коньяк, лимон и банка кильки в томате.

Вернулся домой. Я переоделся три раза, будто собирался не на деловую встречу, а на свидание. Сначала надел всё чёрное – как положено на светских раутах. Посмотрел в зеркало – получился гробовщик, явившийся объявить о скорой, но неизбежной кончине семейных тайн. Переоделся в джинсы и лёгкий свитер – стал похож на вечно невыспавшегося аспиранта, чьё главное интеллектуальное достижение – это знание, где продают самый дешёвый кофе. Наконец напялил пиджак с заплатками на локтях, превратившись в умного и проницательного Дживса, хотя, скорее, в пародию на английского профессора – из тех, что показывают в дешёвых телеспектаклях. Прекрасно. Самое то для встречи с наследницей Кротова.

Налил себе стопку для храбрости. До встречи оставалось ещё два часа. Я побродил по комнате, переставил книгу на полке, зачем-то протёр и без того чистое стекло на фотографии родителей. Сто двадцать минут. Каждая – тяжёлая, как мокрая шинель, наброшенная на плечи. Семь тысяч двести секунд. Семь тысяч сто девяносто девять…

***

Кафе нашёл не сразу. На Петроградской каждый второй дом – кафе, а в каждом третьем – плюшки. Спросил у прохожего: «Где тут „Маняшины«?» Тот посмотрел как на сумасшедшего. У второго спросил. Пожал плечами: «Первый раз слышу». Третий махнул рукой куда-то в сторону Кронверкского.

Нашёл. Маленькая вывеска, будто стесняющаяся себя, – «Маняшины Плюшки». Внутри – уют советской квартиры. Салфетки крючком, герань на подоконниках, обои в цветочек. Не хватало только бабушкиного серванта с хрусталём и каравана слоников на телевизоре «Рекорд».

Выбрал столик у окна. Так проще – видно входящих, да и свет хороший. В меню был представлен, кажется, весь пекарский Интернационал: от русской кулебяки до французского киш-лорена, от грузинского хачапури до финского калакукко. Заказал пока только эспрессо. Потом ещё один. Официантка – вылитая Маняша, молодая, веснушчатая, с косой до пояса и пирсингом в носу – уже начала поглядывать в мою сторону и без всякой надобности протирать соседний столик.

Минутная стрелка на моих часах, казалось, тащила за собой весь груз этого дня и двигалась с упрямством заржавевшего механизма. Смотрел на часы каждые три минуты. Руки немного дрожали. В голове крутились обрывки фраз: «Понимаете, Дарья, ваш прадед…», «Дело в том, что…», «Я должен вам рассказать…»

Каждый раз, когда звякал колокольчик над входной дверью, вздрагивал. Вот зашла молодая мама с ребёнком – нет. Парочка студентов – мимо. Седой профессорского вида господин с тростью…

Запонки в кармане пиджака, казалось, создавали собственную гравитацию, оттягивая ткань и напоминая о себе при каждом движении. Интересно, если их взвесить на аптекарских весах – сколько потянут? Унцию памяти? Фунт вины? Или наоборот?

Без пяти четыре дверь звякнула снова.

Вошла девушка. Светлое платье в мелкий цветочек, волосы цвета осеннего мёда собраны в небрежный пучок, из которого выбивались непослушные пряди. Тонкие пальцы сжимают ремешок сумки – костяшки побелели от напряжения. В глазах – серых, как петербургское небо, – тревога и ожидание.

Она медленно обвела взглядом зал. Я встал, неловко задев чашку. Кофейная ложечка звякнула как колокол.

Наши глаза встретились. Она чуть заметно кивнула, улыбнулась уголками губ и направилась к моему столику. Походка лёгкая, но какая-то осторожная – так ступают по рассохшимся половицам в старом доме, боясь потревожить тишину.

– Виктор? – спросила неуверенно.

– Да, – ответил я. – Присаживайтесь, Дарья.

Официантка уже спешила к нашему столику с блокнотом наперевес, я отрицательно покачал головой: «Не надо».

Полез в карман пиджака. Коробочка с запонками застряла – чёрт бы побрал эти узкие карманы. Дёрнул чуть сильнее, и пуговица с треском отлетела, запрыгала по полу, закатилась под соседний столик. Пожилая дама, сидевшая там, поджала губы и посмотрела на меня с такой вселенской скорбью, будто я не просто пуговицу уронил, а публично усомнился в гении Чайковского.

– Простите, – пробормотал я, поднимая оторвавшуюся пуговицу. Положил наконец коробочку на стол.

Старый бархат потёрся на углах и поблёскивал, как лысина Джузеппе «Сизый нос». Петли коробочки держались на честном слове. В девяностые такие коробочки выбрасывали пачками – доставали из сервантов, вытряхивали содержимое и отправляли в мусор. Теперь их продают в антикварных.

Дарья смотрела на коробочку. Её пальцы, тонкие и бледные, как у пианистки, замерли над крышкой.

– Можно? – спросила она шёпотом.

Я кивнул.

– Конечно, можно. Теперь они ваши.

Крышка открылась с тихим вздохом – так вздыхают старики, поднимаясь по лестнице. Запонки лежали на выцветшем шёлке, как два серебряных глаза. Смотрели. Ждали.

– Боже мой, – выдохнула Дарья. – Они… они настоящие.

Она молчала, только ресницы вдруг стали темнее, слиплись. А потом я увидел, как на скатерти появилось тёмное, быстро расплывающееся пятнышко. И ещё одно.

– В детстве, – заговорила Дарья, промокнув глаза салфеткой, – бабушка часто доставала альбом. Большой такой, в коричневой коже. На фотографиях прадед всегда был в белой рубашке. И эти запонки… они блестели даже на чёрно-белых снимках.

Я молчал.

– Он работал в какой-то конторе, – продолжала она. – Обычный служащий. Каждое утро уходил с портфелем, каждый вечер возвращался. По воскресеньям водил бабушку в Таврический сад кормить уток. Она помнит, как он подсаживал её на плечи, чтобы она могла дотянуться до веток сирени.

«Обычный служащий». Я чуть не поперхнулся кофе. Если бы она знала… Но как рассказать? Как объяснить, кем действительно был человек, который подсаживал маленькую девочку к сирени и кормил уток в Таврическом…

– А потом его забрали, – голос Дарьи дрогнул. – В тридцать девятом. Ночью. Кто-то написал донос. Бабушка помнит, как её мама плакала. Как соседи отворачивались во дворе. Как исчезли все знакомые – будто их стёрли ластиком с картинки нашего двора.

– А запонки? – спросил я, разглядывая узор на скатерти.

– Это уже в блокаду, – Дарья погладила бархатную коробочку. – Зима сорок второго. Прабабушка договорилась со спекулянтом. Он давал хлеб и ещё какие-то продукты. За запонки… – она замолчала. – Они с бабушкой пошли к нему домой. Пятый этаж, окна затемнены. В комнате – буфет красного дерева. На буфете – патефон. А в патефоне – Вертинский. «В синем и далёком океане…»

Я представил: голод, холод, темнота. И из патефона – про океан. Про любовь.

– Спекулянт был в косоворотке и золотом пенсне. Повертел запонки, поцокал языком. Спросил: «Откуда?» Прабабушка соврала – мол, от дядьки достались. Он хмыкнул: «Знаем мы ваших дядек…»

Дарья замолчала. Где-то вдалеке завыла сирена скорой.

– В сорок третьем, в феврале, прабабушка умерла, от голода, а бабушку эвакуировали с детским домом через Ладогу. Она рассказывала, что лёд трещал под полуторкой, а она думала только об одном: как там мама? Она так и осталась лежать в их комнате, накрытая старым одеялом?

Я смотрел на запонки. Они поблёскивали тускло, как звёзды сквозь туман. Полбуханки хлеба. Консервы. Патефон с Вертинским. Жизнь человеческая.

Передо мной – девушка и её воспоминания о сирени. В моём кармане – протокол расстрела. Два мира за одним столом. Если я сейчас открою рот, один из этих миров рухнет. А если промолчу?

Официантка прошла мимо. Я машинально отметил: губная помада у неё того же оттенка, что и пятна крови. Господи, куда меня несёт.

Эта мысль почему-то напомнила мне Аркадия Вениаминовича. Как он, протирая очки платком, сказал: «Знаете, Виктор, правда – она как водка. Горькая, противная, но иногда лучше любого лекарства. Главное – дозу соблюсти».

А ещё я вспомнил фотографию. Не ту, парадную, из семейного альбома, которую видела Дарья, – другую. Из архива. Там он стоял, подбоченившись, у стенки, с револьвером в руке. И улыбался. Как будто на курорте снимался, а не…

– К чёрту, – решил я. – Она имеет право знать. Хотя бы потому, что те, кто приговорён, расстрелян, растоптан им, тоже чьи-то прадеды. И у них тоже есть внуки и правнуки. Потому что молчание – тоже форма лжи.

– Дарья, – начал я, – есть кое-что, что вам нужно знать о вашем прадеде…

Она подняла руку, останавливая меня:

– Не здесь.

Я огляделся. Пожилая дама за соседним столиком, под который закатилась моя пуговица, уже навострила уши, как старая легавая, и не сводила с нас глаз. Официантка демонстративно протирала стол рядом, хотя он был чист. А в углу шумная компания студентов громко обсуждала новую кофейню на Рубинштейна, где бариста делает какие-то немыслимые узоры на пенке.

– У меня квартира тут недалеко, – сказала Дарья, аккуратно закрывая коробочку. – Там есть кое-что ещё. Фотографии, письма… Бабушкин архив. Она всё хранит. Говорила, память – как нитка: потянешь за один конец, размотается весь клубок. Может быть, вам будет интересно.

Я кивнул. «Интересно» – не то слово. Я столько времени копался в протоколах, отчётах, служебных записках. А тут – домашний архив. Личные вещи. Казённые бумаги против семейных писем.

– И ещё, – добавила она тише, – у меня есть коньяк. Армянский. Кажется, такие разговоры без коньяка не ведутся.

Я усмехнулся. Дарья была права. Чертовски права. Такие разговоры действительно требуют коньяка. И тишины. И возможности помолчать, когда закончатся слова.

– Пешком? – спросил я.

– Тут близко. Петроградская сторона, Большая Пушкарская. Дом довоенный, – она улыбнулась краешком губ. – Знаете, такой, в котором в парадной пахнет сыростью, кошками и корицей. Соседка печёт пироги каждую субботу, говорит, пока печёт – жива.

– Всё как у меня, – улыбнулся я в ответ. – Только у меня пахнет кошками и жареной картошкой.

Я расплатился.

– Подождите минутку, – Дарья скрылась в дамской комнате.

Я смотрел в окно. Накрапывал дождь. Капли стекали по стеклу, оставляя кривые дорожки. Как слёзы по щекам. Как жизнь – то плавно, то рывками, то вбок.

«Господи, – подумал я, – во что я ввязываюсь? Нормальные люди в субботу выбирают обои, спорят из-за цвета дивана или хотя бы смотрят футбол. А я иду в чужой дом с запахом корицы, чтобы детонировать прошлое».

Дарья вернулась. От неё пахло лёгкими духами: что-то цветочное, прозрачное.

– Готовы? – спросила она.

Я кивнул.

Мы вышли под моросящий дождь. Я накинул ей на плечи свой пиджак. Впереди была Большая Пушкарская, довоенный дом, запах корицы в парадной. И правда, от которой не защитит ни один пиджак.

***

До дома шли молча. Дождь усилился, и мы добирались перебежками, от козырька к козырьку. Мой пиджак на её плечах намок и потемнел. Парадная и правда пахла корицей. И кошками. И сыростью.

– Вот и пришли, – Дарья остановилась у тёмной двери с латунным номером «37».

Квартира оказалась неожиданно светлой. Высокие потолки, белые стены, огромные окна. Настоящее поле битвы, где современный скандинавский дизайн отчаянно сражался с тяжёлой артиллерией прабабушкиного наследства: удобный плюшевый диван соседствовал с буфетом красного дерева, модные светильники, похожие на летающие тарелки, бросали свет на бронзовый канделябр, а в старом зеркале в тяжёлой раме отражался тонкий, как скелет, торшер.

В углу просторного зала – винтажный секретер. На нём – ноутбук. Рядом старая печатная машинка «Continental». Такая же стояла у шефа в издательстве.

Но больше всего меня поразили часы. Они стояли у дальней стены, высокие, торжественные, как часовой на посту. Корпус из красного дерева, покрытого благородным лаком. Маятник – медное солнце, качался размеренно и важно. Циферблат в завитках орнамента: дубовые листья сплетаются с виноградными лозами. Римские цифры строги и официальны.

– Прадедушкины, – сказала Дарья, заметив мой взгляд. – Единственное, что осталось, кроме запонок. Перевезла к себе недавно от бабушки.

Часы пробили шесть. Звук был глубокий, бархатный, как гонг в старом театре, объявляющий начало драмы.

– Присаживайтесь, – Дарья указала на плюшевый диван. – Я сейчас.

Она вернулась с бутылкой коньяка и двумя неподходящими для него, но очень изящными бокалами на тонких ножках, явно из другого, винного мира. Я разлил коньяк. Янтарная жидкость качнулась в бокалах. Дарья села в кресло напротив, подобрав под себя ноги. Взяла свой бокал.

– Ну что ж, Виктор, вы хотели что-то рассказать мне о прадеде?

За окном всё так же шумел дождь. Часы тикали мерно, спокойно, отсчитывая секунды до того момента, как в этой комнате станет слишком тесно. И уже ничего нельзя будет вернуть назад.

Я сделал глоток. Коньяк обжёг горло. Вытянув руку, я достал из кармана пиджака, который висел на стуле, файл с отсканированными документами, на которых настоял Аркадий Вениаминович. «На всякий случай», – сказал он тогда.

– Дарья, – начал я, медленно раскладывая документы на столе, – то, что ты сейчас услышишь и увидишь… Это будет нелегко.

Она подалась вперёд, вся обратившись в слух. Только пальцы, сжимавшие подлокотник, выдавали напряжение.

Я подал ей чёрно-белый снимок. 1937 год. Летний день, автомобиль «эмка» с открытым верхом. За рулём – молодой человек с волевым подбородком, на груди – орден. Рядом с машиной – подтянутый офицер НКВД. Его строгий взгляд устремлён в объектив, форма безупречно отглажена, кожаная портупея поблескивает на солнце.

– Узнаёшь? Это твой прадед, Валентин Семёнович Кротов, – сказал я. – За рулём его друг, Лаврентий Бронш. А на заднем сиденье – начальник следственного отдела, Всеволод Радлов.

Даша взяла фотографию дрожащими пальцами. Вздрогнула, прикусила губу.

– Это дедушка Валя? – Она недоверчиво всматривалась в знакомые черты. – Но… почему он в форме? Ведь мне всегда говорили, что он работал в какой-то конторе, был инженером. Бабушка всегда говорила…

Я молча выложил следующий снимок. Кротов стоит среди сослуживцев. Наганы в кобурах, фуражки лихо заломлены назад, уверенные позы людей, облечённых властью. За их спинами – железные ворота внутренней тюрьмы.

Далее. В рабочем кабинете – массивный дубовый стол, за которым сидит Кротов, завален папками следственных дел, малахитовый чернильный прибор, настольная лампа. На стене – карта области, выше – портрет Дзержинского. В углу – несгораемый шкаф с особо важными документами.

Дарья смотрела, не двигаясь. Только пальцы слегка подрагивали, держа снимки. Я начал читать документы. Протоколы допросов. Личные резолюции. Приговоры.

– Вот, например. «По делу гражданина Мясина-Колбасина Антона Георгиевича. Обвиняется в шпионаже в пользу иностранных разведок. В ходе допроса с применением специальных мер воздействия признал свою вину. Приговорён к высшей мере наказания. Приговор приведён в исполнение. Подпись – Кротов».

– Специальные меры воздействия? – Дарья посмотрела на меня. – Что это?

– Пытки, – ответил я. – Избиения, лишение сна, холодный карцер, «выстойка». Всё это подробно описано в служебных записках.

Её мир не рушился с грохотом. Он осыпался тихо, как старая штукатурка, обнажая страшную кирпичную кладку под собой. «Применены меры физического воздействия». «Признал свою вину». «Высшая мера социальной защиты». И это её прадед, которого она знала только по семейным фотографиям, где он улыбался, держа на руках её маленькую бабушку…

Она встала. Подошла к окну. За стеклом по-прежнему шёл дождь.

– Таких дел десятки. Может, сотни, – я перелистывал страницы. – Учителя, инженеры, врачи, рабочие, крестьяне, учёные. Бухгалтер Райпотребсоюза. Священник. Агроном. Все – враги народа.

– Не может быть, – прошептала Дарья. – Это ошибка. Должна быть ошибка. – Она качнулась и вцепилась в подоконник так, словно только он один удерживал её в этой комнате, на стенах которой проступила карта чужой, невыносимой боли.

– Рапорты о расстрелах. Он всё делал сам. Собственноручно. В подвале управления. Его подпись внизу каждой страницы. Почерк твёрдый, уверенный. Как у человека, который никогда не сомневается.

Она смотрела на ровные строчки казённых букв, но лицо её было таким, будто она видела не их, а живых людей, идущих по бесконечному коридору.

– Сорок шесть человек за один день? – спросила она шёпотом. – Как это возможно?

Часы пробили семь.

– Как мне теперь с этим жить? Как…

Она не договорила. Мы оба знали – ответов нет.

– Но самое странное случилось позже, Дарья. Что-то произошло. Что-то, что изменило твоего прадеда.

Дарья подняла глаза:

– Что вы имеете в виду?

Я достал из файла ещё несколько документов.

– Что это?

– Это самое интересное. Я закурю? У окошка?

Дарья кивнула.

– Здесь документы за тридцать восьмой год, вторая половина. Когда твой прадед вдруг… перестал быть собой.

– В каком смысле?

– В прямом. Представьте: человек годами честно служит системе. Пытает, расстреливает, подписывает приговоры. Имеет благодарности и награды от начальства. И вдруг – как подменили.

Я протянул ей первый документ:

– Вот, смотрите. Дело врача Лебедевского. Стандартное обвинение – вредительство. До этого такие дела твой прадед фабриковал и заканчивал за две недели. А тут – полгода волокиты.

– Почему?

– Потому что Кротов, – я затушил в стоящем на подоконнике блюдце окурок и присел напротив Дарьи, – вдруг начал работать… тщательно. – Я усмехнулся. – Очень тщательно. До абсурда.

Я ткнул пальцем в строчки текста в документе:

– Смотрите. Кротов требует медицинские справки за десять лет. Опрашивает всех бывших пациентов Лебедевского. Составляет немыслимые графики смертности. Сравнивает их со средними показателями по больнице.

– И что?

– А ничего. Чем дольше тянется дело, тем больше шансов, что человек выживет. Твой прадед это понял.

Дарья смотрела на документы, как на змею в террариуме, с ужасом.

– Это просто шедевр бюрократического искусства. – Я постучал пальцем по документу, исписанному колонками цифр. – Статистический анализ работы больницы за чёртову кучу лет. С графиками, диаграммами, выкладками. Три месяца работы, минимум. Полная бессмыслица с точки зрения следствия. Но дело того стоит.

Я глотнул коньяка. Действительно хороший.

– А вот, – я достал новый документ, – дело профессора Познанова. Обвинение в шпионаже, работа на немецкую разведку. Статья пятьдесят восемь, пункт шесть. Между прочим, расстрельная.

– И что сделал прадед?

– Для начала потребовал перевести все научные статьи профессора с немецкого. С комментариями специалистов. Потом – экспертиза почерка. Потом – лингвистический анализ. Доказал, что формулы, которые сочли шифровкой, – на самом деле какие-то выкладки по какой-то теории, опубликованные ещё в двадцатых годах.

– И что случилось с профессором?

– Профессор остался жив. Дали пять лет, но только потому, что дело передали Лаврентию Броншу, который не поступал так, как поступал твой прадед.

– Но ведь это было опасно? В то время… – Дарья подсела поближе.

– Ещё как, – я кивнул. – Смотри, вот рапорт от начальника отдела. Жалуется начальству: «Товарищ Кротов проявляет подозрительный либерализм в ведении дел. Затягивает сроки. Саботирует работу органов. Не применяет должных мер. Разваливает дела. Требую принять меры». Но знаешь, в чём был его гений? Он не нарушал правила. Он их соблюдал. До абсурда. До идиотизма. Каждую запятую, каждую формальность. Соблюдал так, что система начинала задыхаться в собственной бюрократии.

– А пытки? – спросила она тихо.

– Прекратил. Совсем.

– Но почему? Что случилось?

Я пожал плечами.

– Никто не знает. Вот, это из дела самого Кротова. – Я протянул Дарье несколько листков. – Смотри. Характеристики, рапорты, доносы коллег. Всё здесь. Но ничего, что объяснило бы перемену. Ничего. Ни записей, ни объяснительных. Аркадий Вениаминович говорит – искал во всех архивах. Пусто.

Часы пробили восемь.

– Мне пора, – сказал я, посмотрев на Дарью.

– Да, уже темно…

Я медленно поднялся и подошёл ближе к часам, чтобы лучше их рассмотреть.

– Дарья, вам не кажется, что орнамент на циферблате удивительно похож на узор с запонок?

Дарья рассеянно покачала головой:

– Я как-то не обратила внимания.

Она достала из потёртой коробочки запонки. Подошла ближе и невольно ахнула – сходство действительно было поразительным.

Массивный бронзовый циферблат обрамлял причудливый орнамент, выполненный с поразительным мастерством. Дубовые листья, прорисованные с ботанической точностью, сплетались с виноградными лозами. Каждая прожилка листа, каждая виноградина были выполнены с невероятной тщательностью. Между листьями прятались крошечные жёлуди, настолько детально проработанные, что казалось, вот-вот упадут с ветки. Виноградные грозди обвивали римские цифры, создавая впечатление, будто время само прорастает сквозь этот лесной узор.