Полная версия

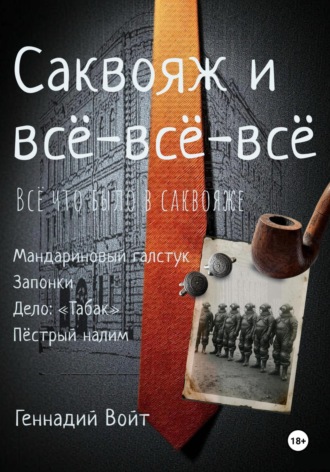

Саквояж и всё-всё-всё. Всё, что было в саквояже

На улице было свежо. Я убрал с рукава невидимую пылинку и зашагал к метро.

В вагоне было душно. Суббота. Пассажиры, погружённые в свои телефоны, напоминали секту. Я смотрел в тёмное окно, и вдруг взгляд зацепился за знакомый силуэт. Илюша Ленивкер. Он стоял, упершись лбом в стекло двери, точно в то место, где написано «Не прислоняться». Его рыжие волосы торчали во все стороны, очки сидели криво. Потёртая футболка висела на нём, как на вешалке, а клочковатая борода напоминала гнездо, свитое неряшливой птицей. Но глаза за стёклами очков были умными и усталыми.

Двери распахнулись, и я протолкнулся к нему.

– Ленивкер! Живой! А я думал, тебя давно оцифровали и загрузили в облако как национальное достояние.

Илюша обернулся. На его лице медленно, как программа на старом компьютере, проступило узнавание.

– Витька! Какими судьбами? Неужто решил присоединиться к нам, простым смертным, в этом подземном чистилище?

– Да вот, еду… по делам. А ты как, всё пишешь?

– Пишу, – вздохнул Илюша. – Иногда мне кажется, что легче научить осьминога вязать, чем достучаться до умов нашего общества. Кстати, Витя, я тут пишу статью для одного глянцевого журнальчика, а концовка не идёт. Поможешь? Дело прибыльное, три тысячи плачу.

Три тысячи. Сумма для меня звучала как выигрыш в лотерею.

– А что за тема?

– Да так, ерунда. Про смысл жизни.

Поезд затормозил.

– Идём в кафе, обсудим, – предложил Илюша. – Тут неподалёку есть «Бермудский треугольник».

Кафе напоминало кабинет безумного учёного. Книги, колбы, приборы. Мы уселись, и Илюша заказал два кофе и черничный пирог.

– Значит так, – начал он, выкладывая стопку листов. – Статья почти готова, нужна только какая-нибудь умная мысль в конце.

Я взял листы. Типичный Ленивкер – иронично, абсурдно и безнадёжно.

– Так, концовка… нужна «умная мысль», говоришь? – Я отхлебнул кофе. – Глянцу нужна не умная мысль, а её симуляция. Давай так. Пишешь что-то вроде: «В конечном счёте, смысл жизни не в том, чтобы найти ответы, а в том, чтобы правильно задавать вопросы». Банально? Да. Но звучит глубоко. А потом бьёшь под дых. «Но давайте честно, – пишешь ты, – кому нужны эти вечные вопросы, когда можно просто съесть мороженое?» И всё. Контраст. Интеллектуалки решат, что это тонкая ирония, а дуры – что это призыв наслаждаться моментом. Все довольны.

Илюша медленно откинулся на спинку стула и усмехнулся. Не восторженно, а как-то по-свойски, по-цеховому.

– Старик, это не гениально, – сказал он, постучав пальцем по листам. – Это – продаваемо. А для глянца это гораздо лучше. Ты не просто дал им умную мысль, ты дал им алиби для её отсутствия. Это высший пилотаж.

Он хмыкнул, отсчитал из потёртого бумажника три мятые тысячные бумажки и пододвинул мне.

– Гонорар. Кстати, ты где сейчас?

– Да так, в поиске…

– Понятно. – Илюша вырвал из блокнота листок и размашисто написал номер. – Вот телефон нашего кадровика. Нам вроде как нужен редактор с головой, а не с набором шаблонов. Позвони в понедельник. Скажешь, от меня. Но учти, босс у нас мужик с прибабахом. Так что не накосячь.

Мы расстались. Как же всё-таки забавно устроена мужская дружба. Годами не видишь человека, а потом он за десять минут покупает у тебя цинизм оптом за три тысячи рублей и, возможно, дарит тебе будущее. И ты даже не знаешь, за что благодарить его больше – за деньги или за то, что он напомнил тебе, что ты ещё на что-то годен.

И тут случилось то, что окончательно сбило мои внутренние настройки.

– Простите, – услышал я мягкий женский голос. – У вас такой необычный галстук.

Я обернулся. Бариста, та самая девушка с ярко-розовыми волосами, смотрела на меня с неподдельным любопытством. Я почувствовал, как щёки начинают гореть. Что ответить?

– А… это… Наследство, – брякнул я первое, что пришло в голову.

Она рассмеялась.

– Похоже, у вашего дедушки было отличное чувство юмора. Или он был дальтоником.

– И то, и другое, – нашёлся я, сам удивляясь своей прыти.

– Ну, если надумаете продать этот артефакт, я первая в очереди, – подмигнула она и вернулась за стойку.

И всё. Но этого «всё» было достаточно, чтобы я вышел из кафе с идиотской улыбкой на лице, которую не мог стереть.

До Шпалерной я решил дойти пешком. Погода, на удивление, располагала.

Улица встретила меня привычной суетой. И тут, среди этого шума, я увидел его – особняк Шереметева. Он стоял, как мудрый, чуть усталый старец среди толпы вечно спешащих подростков. Я остановился.

Подошёл ближе, посмотрел на бронзовую доску. Буквы блестели. Огляделся. Люди текли мимо, не замечая старый особняк. Ну, может, кроме вон того деда в инвалидной коляске, да и тот, казалось, дремал. А я стою тут и чувствую себя последним романтиком в жестоком мире прагматиков. Смешно, конечно. Какой из меня романтик? Последний раз цветы дарил ещё в прошлом веке, да и то пластиковые – чтобы не завяли.

Массивная дубовая дверь, конечно же, была заперта. Несколько робких, а затем и уверенных ударов в тяжёлое дерево ответа не принесли.

Пожал плечами. Может, оно и к лучшему.

За спиной послышался тихий скрип колёс. Обернулся – это был тот самый дед. Он медленно подъезжал, пристально глядя на меня. Старик выглядел как профессор из старых фильмов: аккуратно постриженные седые волосы, ухоженная бородка клинышком. Его костюм был безукоризненно чистым, хоть и немного старомодным – из тех, что носили интеллигенты прошлого века, ещё когда слово «интеллигент» считалось ругательством. Взгляд – живой, с искоркой хитрости.

– Молодой человек, вы, кажется, хотите воскресить мёртвое, – произнёс он с улыбкой.

Я отпустил ручку.

– Пытаюсь вот попасть внутрь, – объяснил я. – Кажется, здесь находилась редакция журнала «Ленинград».

Старик приблизился.

– Это было давным-давно. Эти двери тогда были более гостеприимны.

– Вы… как-то связаны с этой редакцией?

Он кивнул.

– Борис Аркадьевич Барис, к вашим услугам. Когда-то я здесь работал.

– Вот это удача! – я чуть не подпрыгнул.

Старик ухмыльнулся, и в его взгляде заиграли лукавые искорки.

– Мне почему-то кажется, у вас сегодня в целом удачный день, – заметил он.

– Откуда вы?..

– Наблюдательность, молодой человек. У вас вид человека, которому только что заплатили, и улыбка человека, который только что получил номер телефона. Да и галстук… Оранжевый – цвет авантюристов.

Я поправил галстук, чувствуя себя разоблачённым.

– Вы правы, сегодня действительно на редкость удачный день. И я надеюсь, он станет ещё удачнее. Я как раз ищу кого-то, кто сможет помочь мне с одной загадкой…

Борис Аркадьевич не ответил сразу, лишь чуть склонил голову, изучая меня поверх очков. В его глазах блеснуло любопытство.

– Смотря что за загадка, молодой человек. Смотря что за загадка.

Этот тихий, чуть скрипучий голос был как разрешение. Как зелёный свет светофора.

– Вы это… правда можете помочь? – выдавил я, тыча пальцем в галстук. – Ну, с галстуком этим?

– С галстуком? – удивился Борис Аркадьевич. – Что с ним не так?

Я снял его и показал старику.

Он взял галстук, поправил очки и прочёл вслух: «Осторожнее! Удача – капризная дама, и не всегда приходит по зову. Редакция журнала „Ленинград“».

– Ой, вей! – старик уронил руки на колени.

– Вам плохо?

– Нет, нет, молодой человек! – он сжал галстук. – Это же мой галстук! Я сам это написал в 1946-м, когда закрыли редакцию.

– Меня зовут Виктор…

– Очень приятно. Теперь всё встало на свои места.

– Что именно?

– Череда ваших сегодняшних удач.

– Не понимаю…

– Знаете, Виктор, этот галстук – он… Каждый раз, когда я его надевал, случалось что-нибудь этакое. Вроде бы мелочь, а день уже и не такой паршивый.

Он погладил оранжевую ткань.

– Началось всё в сорок четвёртом. Я тогда лежал в госпитале, весь в бинтах как мумия. И там ухаживала за мной медсестра – Машенька. Совсем девчонка. Кормила меня бульоном с ложечки, когда у меня руки не двигались, и вытирала мне губы, смущаясь больше, чем я.

Старик усмехнулся.

– И вот однажды, перед моим отъездом, подходит она со свёртком. «Это вам, – говорит, – товарищ лейтенант. На память». Разворачиваю – а там этот галстук. Я растерялся. «Машенька, – говорю, – спасибо, но куда ж я его? На передовую? Фрицев смешить?» А она смеётся: «Вот вернётесь с победой, тогда и наденете. На парад».

Старик задумался.

– И знаете что? Два раза ещё ранен был. Но ведь действительно вернулся. И на парад попал. Правда, не в Москве, а в нашем городе. И галстук впервые надел. И тут началось…

– Что началось?

– Вам, Виктор, правда интересно?

– Да я только для этого и искал вас.

– Хорошо. Я готов рассказать вам кое-что, но при условии.

– Каком?

– Во-первых, наденете этот галстук. И, во-вторых, прогуляетесь со мной до Таврического сада, – он протянул мне галстук. – Погода, конечно, уже так себе, но для хорошей беседы самое то.

Я взглянул на небо, которое намекало на скорый дождь, но перспектива узнать больше была слишком заманчивой.

– С удовольствием, – согласился я. – К тому же, я вижу, у вас и зонт имеется, на случай дождя.

Он издал смешок. Короткий, сухой, похожий на звук, с которым лопается пересушенная косточка абрикоса.

– Вот и замечательно. Надевайте, Виктор, и не будем испытывать терпение этого замечательного питерского дождя.

Я встал рядом с его коляской, и снова это дурацкое чувство – как у сапёра перед выбором провода. Предложить помощь – и, возможно, оскорбить. Не предложить – и прослыть чёрствым болваном. Он, перехватив мой взгляд, полный метаний Гамлета уездного масштаба, отмахнулся.

– Не стоит, Виктор. Эта повозка умнее иного депутата, сама разберётся. А уж если понадобится грубая мужская сила, чтобы, скажем, перенести её через баррикаду, – я вам свистну.

И мы тронулись. В какой-то момент я поймал наше отражение в запотевшей витрине закрытого на вечный ремонт бара: громоздкое кресло, фигура рядом, серая изморось. Картинка была настолько монохромной и лишённой примет времени, что не хватало только закадрового голоса Левитана, вещающего о досрочном выполнении плана по унынию. Старик катил рядом, и его коляска тихо, басовито жужжала, словно шмель-переросток, заблудившийся в складках его пиджака. И вот это оранжевое пятно галстука на моей шее казалось в этом чёрно-белом кино единственным доказательством того, что цвет в мире всё ещё существует.

– Так откуда у вас эта реликвия, Виктор? – его голос вырвал меня из оцепенения.

– История без всякой поэзии. Наткнулся на старый саквояж в антикварной лавке, – сказал я. – Выгреб мелочь из карманов, купил. А внутри – он. Ну и ещё кое-какой хлам.

– Везенье – та ещё лотерея, – кивнул старик, виртуозно лавируя между трещинами в асфальте. – Мне вот тоже однажды выпал счастливый билет. Это был… да, сорок пятый. Ленинград только-только начал дышать. И судьба определила меня в дворники. Борис – дворник. Согласитесь, звучит как имя персонажа из сатирического фельетона. Разгребая как-то очередные завалы – смесь битого кирпича, обрывков чьих-то жизней и обычного мусора, – я и наткнулся на марку. Крохотный, грязный, прилипший к газетному обрывку квадратик. «И на кой ляд она мне?» – подумал я, но в карман сунул. Знаете, привычка человека, который знает, что любая вещь может когда-нибудь пригодиться. Хотя бы для растопки.

Годы летели. Как спугнутая с карниза стая нетрезвых голубей – шумно, бестолково и в непредсказуемом направлении. Я обзаводился сединой, суставы – артрозом, а желудок – язвой, а марка тихо лежала в старом конверте. Ждала. И дождалась. Мой правнук Мишка, молодой «волк с Уолл-стрит», пришёл клянчить денег на очередной «стартап». Вот тут-то я про неё и вспомнил.

– На, – говорю, – держи. Это покрепче любых акций будет.

Он посмотрел на меня, как врач-психиатр смотрит на пациента, уверяющего, что он – Наполеон. Но конверт взял. Из уважения к возрасту, не иначе.

А через неделю влетает. Без стука. Глаза блестят, как два начищенных медяка, с каким-то лихорадочным, почти биржевым азартом.

– Дед, ты гений! – орёт. – Эта бумажка стоит как… как крыло от самолёта!

Я только ухмыльнулся.

– А ты, поди, думал, старый хрыч тебе фантик от конфеты подсунет?

В общем, продал он её. Теперь у него галерея, где за бешеные деньги выставляют ржавые железяки, а я – его «эксцентричный, но мудрый дедушка», – старик хмыкнул. – Забавно. А знаете, почему всё это случилось?

– Почему? – я действительно не понимал.

– Да потому что галстук этот, – он щёлкнул по оранжевому хлопку, – мне тогда носить было некуда. Абсолютно. Вот я и надевал его, когда шёл мести улицу. Понимаете, к чему я это оранжевое безобразие приплёл?

– Признаться, туманно, – пожал плечами я.

– Тогда слушайте. К концу сорок пятого меня повысили. Стал курьером в редакции «Ленинграда». Работа – мечта идиота. Бери пакет, неси пакет. Но, как оказалось, и на этом поле чудес могут вырасти диковинные цветы. Посылают меня однажды к какой-то поэтессе. Фамилию даже не назвали, а имя я тут же забыл. Дали адрес на бумажке и конверт. «Срочно». Ну, срочно так срочно. Прихожу. Дом старый, подъезд мрачный, как настроение после вчерашнего у завхоза в редакции. Третий этаж. Стучу. Тишина. Стучу снова, уже кулаком. Никого. А пакет-то отдать – приказ. Ну, я сел на ступеньки. Жду. Время тянется как резина. И чтобы не сойти с ума от этой тишины, я начал читать стихи. Свои. Я их тогда пописывал, грешным делом. Обычно читал шёпотом, для себя и для стен в коммуналке, да и те, кажется, в восторге не были. А тут вдруг осмелел. Голос гулко так отдавался от стен. Наверное, от безысходности. И тут, прямо посреди моего «шедевра», за спиной раздался голос:

– Это вы чьи стихи читаете, молодой человек?

Я так вздрогнул, что чуть не съехал по ступенькам вниз. Оборачиваюсь – женщина. В чёрном. И не то чтобы красивая, нет. Лицо строгое, высокие скулы, глаза пронзительные, томные и какие-то загадочные. Нос с горбинкой, на лоб спадает чёлка. Такая… властная. Будто не она ко мне на лестницу вышла, а я к ней на приём во дворец попал без приглашения.

В голове застучала одна-единственная мысль, паническая и простая, как сигнал SOS: «Ну всё, Боря, сейчас тебя отсюда вышвырнут».

– С-свои, – заикаясь, выдавил я.

Она вскинула бровь.

– Свои? Любопытно. Заходите.

Я вошёл. В квартире – книги. Везде. На полках, на стульях, на полу. И запах табака.

– Кофе? – спросила она. Я кивнул.

Пока она была на кухне, я сидел и думал, что это какой-то странный сон. Она вернулась, поставила две чашки.

– Читайте.

И я читал.

Бутылка пуста, а душа – как Бродвей.

Здесь каждый «прохожий» – непризнанный гений.

И я среди них – чистокровный еврей

В плену своих русских сомнений…

Она слушала, подперев подбородок, и в комнате повисла такая тишина, что, казалось, слышно, как пылинки в луче света толкаются.

– В этом что-то есть, – сказала она, когда я замолчал. И улыбнулась одними уголками губ. – Вы ведь что-то принесли?

– Ах, да! – я протянул конверт.

Она отложила его, не глядя.

– Я поговорю в редакции. Такой талант не должен пропадать. Тем более, – она мельком взглянула на мою шею, – обладатель столь жизнеутверждающего мандаринового галстука.

На следующий день меня вызвал главный. Думаю: ну все, доигрался.

– Борис, – сказал он, – тут Анна Андреевна за вас словечко замолвила.

– Анна… Андреевна?

– Ахматова, – пояснил он, глядя на меня как на полного кретина.

У меня в голове на секунду стало совершенно пусто. Ахматова. Та самая? Живая легенда. Женщина, о которой шептались все, от университетских профессоров до лифтёрш в «Астории». И она… замолвила словечко за меня, дворового рифмоплёта? В это было просто невозможно поверить.

– Несите свои вирши, – буркнул редактор.

Так я на короткое время стал поэтом. Слава богу, недолгим. Но я до сих пор думаю: не надень я тот галстук, я бы просто ушёл. Или бормотал бы стихи себе под нос. И всё. Конец истории.

– А стихи?

– Стихи остались в прошлом. Вместе с молодостью. Этого, поверьте, достаточно. Продолжать? – он повернул голову. Сбоку нас с ветерком пронёсся парень на электросамокате, обдав нас веером грязной воды. Старик проводил его нечитаемым взглядом.

– Конечно! – стряхнув капли с рукава, улыбнулся я. – До Таврического ещё как до Пекина в неудобной обуви.

– В сорок девятом году занесло меня в Москву. Командировка. Я тогда впервые увидел этот город по-настоящему, не с парадных открыток, а изнутри. Он пах пылью, дешёвым табаком и какой-то отчаянной, но упрямой надеждой. Город-герой, похожий на старого генерала, который снял парадный мундир со всеми орденами и надел простую, штопаную гимнастёрку. Серый, разрушенный, но под этой серостью уже гудело напряжение, как в мускуле перед рывком. Живой был город, да.

Забрёл как-то к стадиону «Динамо». Рядом скверик, несколько скамеек, пустых. Присел, закурил «Казбек». Драгоценность! Я тогда у нашего редакционного фотографа выменял четыре пачки на целую бутылку «Столичной». Сделка века, я считаю.

Я невольно усмехнулся. В его голосе прозвучала такая неподдельная гордость за эту мелкую спекуляцию, какая сейчас бывает разве что у биржевых маклеров, провернувших многомиллионную сделку. Времена меняются, а азарт, видимо, вечен.

– И вот смотрю – неподалёку какой-то долговязый парень мяч чеканит. Худой, нескладный, лет двадцати, не больше. И так сосредоточенно считает удары, будто от этого зависит, взойдёт завтра солнце или нет.

– Эй, Пушкаш! – крикнул я ему просто так, от нечего делать.

Парень, конечно, отвлёкся, сбился, неловко ткнул мяч ногой, и тот, описав нелепую дугу, покатился прямо ко мне. Я поймал его руками, как какой-нибудь арбуз.

– Простите! – подбежал он, запыхавшись, с виноватым лицом мальчишки, разбившего мячом соседское окно.

– Пустяки, – говорю. – Мяч хороший. Небось, трофейный? – ляпнул я, желая сойти за знатока.

– Да нет, обычный, советский, – ответил он с такой обезоруживающей серьёзностью, что мне даже стало немного стыдно за своё позёрство.

– Может, сыграем? – предложил я, чтобы сгладить неловкость. – Я в своё время за сборную нашего двора блистал.

– А давайте! – его глаза тут же загорелись.

И мы начали гонять этот мяч по жухлой траве. Воротами нам служили два булыжника, а воображаемыми соперниками – молодые берёзки, которые мы с азартом обводили, орали друг на друга как сумасшедшие. Для него мяч был продолжением мысли, а для меня – досадным недоразумением, которое постоянно путалось под ногами. После пятой или шестой бесплодной попытки отобрать у него мяч я окончательно выдохся.

– Стой, – говорю, хватая ртом воздух. – Всё, сдаюсь. Давай лучше пенальти. Ты – в ворота, я бью.

Он кивнул и встал между берёзками, приняв на удивление профессиональную стойку. Я отошёл, разбежался и от души приложился, целясь точно в левый верхний угол. Мне на мгновение показалось, что это гол, неотразимый, идеальный. Но парень в каком-то невероятном, кошачьем прыжке, с совершенно нечеловеческой реакцией, дотянулся и кончиками пальцев перевёл мяч за «штангу».

– Чёрт возьми, – выдохнул я с искренним восхищением. – Да в тебе талант пропадает. Тебе вот туда надо, – кивнул я на громаду стадиона.

Он посмотрел в ту же сторону, и вся его мальчишеская удаль куда-то улетучилась. Он вздохнул.

– Меня как раз сегодня на просмотр позвали.

– Так чего стоишь? Боишься, что ли?

– Мандраж, – честно признался он. – Боюсь, всё испорчу.

Я оглядел его с ног до головы. Одет бедно, но чисто. Типичный послевоенный парень, один из миллионов таких же, мечтающих о славе.

– Знаешь что, – сказал я ему. – Тебе галстука не хватает.

– Чего? – он уставился на меня, как на идиота.

– Галстука. Для солидности, для апломба, – и, недолго думая, снял свой оранжевый талисман и протянул ему. – Надевай.

– Галстук? На просмотр?

– Надевай, говорят тебе, – настоял я. – Потом ещё спасибо скажешь.

– Ну, давайте, – он недоверчиво, но с каким-то скрытым любопытством взял галстук. – Меня Лев зовут, кстати.

– А меня Борис. А теперь иди и покажи им класс. И не забудь галстук вернуть, – крикнул я ему вдогонку, – он мне ещё для свиданий с барышнями пригодится!

Я слушал старика и пытался представить его таким – молодым, дерзким, раздающим направо и налево свой единственный модный галстук. Картина, на удивление, получалась абсолютно живой.

Прошёл, наверное, час, а может, и больше. Я уже успел выкурить полпачки драгоценного «Казбека». Солнце уже клонилось к закату, тени от берёз вытянулись через весь сквер, и откуда-то из-за стадиона доносились глухие удары по мячу и обрывки команд. Там шла какая-то своя, настоящая жизнь, а я сидел тут и ждал возвращения этого куска оранжевой ткани, как ждут весточки с фронта.

И тут вижу – бежит мой новый знакомый. Летит, размахивая руками, а лицо сияет так, словно он не просто прошёл просмотр, а только что узнал, что война закончилась во второй раз, лично для него.

– Взяли! – кричит. – Сказали, перспективный! – Он подбежал, запыхавшийся, и достал из кармана маленький эмалевый значок с буквой «Д». – Вот, – говорит, – вам. На память. Ладно, мне пора. Будете в Москве – приходите на матч. Спросите Льва Яшина, это я. Проведу без билета.

Я усмехнулся ему вслед.

– Обязательно.

Старик замолчал, глядя куда-то вдаль, сквозь пелену дождя.

– И что, сходили? – спросил я, нарушив паузу.

– Нет, не сложилось… – он покачал головой. – Хотя за его игрой, конечно, следил. Любопытно было, как там мой «крестник». Парень-то легендой стал. А я вот теперь могу рассказывать, что приложил к этому руку.

Он сказал это без тени хвастовства, скорее с какой-то лёгкой, почти отеческой иронией. Будто рассказывал не о встрече с будущей легендой мирового футбола, а о том, как научил соседского мальчишку кататься на велосипеде.

– Скорее, галстук, – поправил я.

Мы оба рассмеялись.

Я посмотрел на старика, на его кресло и на этот нелепый и прекрасный мандариновый галстук, режущий глаз посреди серого дня. И вдруг я подумал о его жизни, да и о своей тоже. Это была прогулка под дождём в поисках Таврического, где самое важное случалось не в самом саду, а по дороге к нему.

– Ну что, Виктор, начинает проясняться, к чему я веду эти раскопки в прошлом? – Старик чуть прищурился, глядя на меня. – Или требуется еще один контрольный экскурс, для закрепления материала?

– Проясняется, – кивнул я. – Но от экскурса не откажусь. Уж больно у вас складные получаются байки.

– Байки… – он усмехнулся, покачал головой. – Ну, байки, так байки. Вот вам, например, байка про лифт. Я всегда подозревал, что у лифтов есть свой характер, чаще всего – скверный, – начал он, когда его коляска с натужным скрипом преодолела очередной дефект асфальта. – Они кряхтят, как старые ревматики, думают по полчаса, прежде чем тронуться, а иногда – вот как в тот раз – просто решают вздремнуть. В тот день он вздремнул между третьим и четвертым этажами в знаменитом довлатовском доме на Рубинштейна. И в этом его железном чреве я оказался не один, а с девушкой, которую видел первый раз в жизни.

Она вскочила в кабину в последнюю секунду, бросив на меня быстрый, оценивающий взгляд. Копна рыжих волос, россыпь веснушек на носу, а в руках – пакет с мандаринами, оранжевыми как пожар. Я тут же сделал вид, что страшно увлечен изучением инструкции по пользованию лифтом, написанной на выцветшей бумажке. Мы тронулись. Через мгновение свет моргнул, как подбитый глаз, и погас. И всё оборвалось. Не стало ни гула мотора, ни дребезжания. Только темнота и чужое дыхание где-то рядом. На секунду мне показалось, что мы не просто застряли, а провалились в какую-то беззвучную дыру в пространстве, и мир снаружи перестал существовать.

– Кажется, приехали, – сказала она на удивление ровно, будто застревать в лифтах было ее привычным хобби.

– Похоже, наш транспорт решил передохнуть, – пробормотал я, тщетно пытаясь зацепиться взглядом хоть за что-то в этой абсолютной, бархатной черноте.

В темноте послышался смешок.

– Что ж, будем знакомиться в условиях, приближенных к боевым. Я – Маша.

– Борис, – отозвался я. – Я, конечно, ценю сюрпризы, которые подкидывает жизнь, но предпочитаю получать их на твердой земле.

Мы оба усмехнулись.

– Огонька не найдется? – спросила она.

– Только внутренний свет души, – признался я. – Но тут он слабоват.