Полная версия

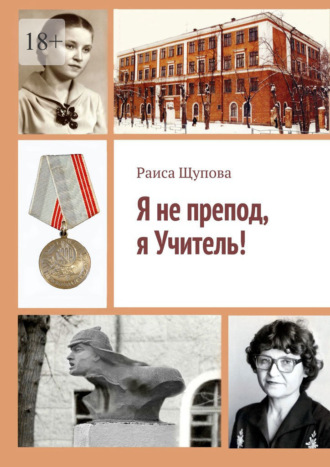

Я не препод, я Учитель!

Так бесславно закончилась наша короткая московская эпопея. В торжественном параде мы не поучаствовали. Мама сокрушалась и называла нас дурехами, а мы, странное дело! – ничуточки не жалели

Глава 19 Еще одна ступенька

Тем не менее, в педучилище, я освоила еще одно замечательное занятие. Однажды там объявили запись в музыкальную группу, и я тут же двинула туда. Скрипка – не рояль, легко помещалась в деревянном ящичке и весила мало. Играла я не то чтобы увлеченно, но с должным прилежанием. Многие бросали занятия, а я продолжала. И вскоре даже попала в скрипичный ансамбль. Помню, что разучивали «Вальс» Чайковского и играли его на каком-то конкурсе. Публика встречала нас благосклонно.

Разумеется, в композиторы я не выбилась, однако именно скрипка однажды крепко меня выручила. Перед последним курсом педучилища я проходила практику в школе №67. Все двигалось достаточно успешно, и с детьми мы сразу наладили контакт. Ученики бегали за мной стайкой, заваливали вопросами, н все бы ничего, но помимо прочих начальных предметов мне приходилось преподавать и пение! А петь я, увы, любила, но не умела. И такое уж мне выпало везение, что в качестве зачетного урока мне назначили именно урок пения! Чтобы как-то выйти из положения, я вновь достала свою скрипку, отерла от пыли, проканифолила смычок, настроила по радиокамертону. Оказалось, пальцы и руки что-то помнят. Поскольку классу поручили разучить одну из школьных песен, я отрепетировала ее дома. Ну, а в классе написала на доске текст песни. Так примерно мы и справились с заданием: дети пели, я играла. Все прошло более или менее гладко, однако после урока мне все же было сказано, что скрипка это лишнее, что учителю пения положено петь самому. В итоге за практику я получила оценку «4». Один балл у меня сняли. Однако не будь в моей жизни скрипки, дело могло бы кончиться и более печально…

Годы, проведенные в педучилище, пролетели стремительно. Вопроса, куда идти дальше, у меня не возникало. Разумеется, в пединститут на отделение физики! Выбор дисциплины был сделан давно, а тут еще ребята из секции гимнастики рассказали о физфаке – как там интересно и какие в институте славные учителя. Ну, а поскольку педучилище я закончила с отличием, то и вступительные экзамены сдавать не понадобилось. Так я и стала настоящей студенткой!

Уверена, счастливы те люди, кто может с благодарностью вспомнить даже пару-тройку любимых учителей, тренеров, наставников. Мое везение в этом плане продолжалось. Мне даже не надо напрягаться, чтобы перечислить имена и фамилии своих любимых педагогов. Копылов Евгений Михайлович, Эйчис Анна Юльевна, Канторович Мария Михайловна, Четин Георгий Петрович…

Тогда же у меня состоялось еще одно славное знакомство – с Молианом Григорьевичем Таубэ – солистом балета, организовавшим в нашем институте танцевальный кружок. А кто из девочек не любит танцевать? И, разумеется, по своей всегдашней привычке я тут же записалась к Таубэ. В самом деле, если получилось со скрипкой и гимнастикой, почему не попробовать себя в танцах? И опять мне сказочно повезло. И не одной мне. Молиан Григорьевич открыл для нас новую неведомую страницу – магию балета! С первых же занятий мы все поголовно влюбились в него, в его голос, в его уроки. Разумеется, мы не пропускали ни одного занятия. Да и как иначе, все мы в мечтах воображали себя балеринами! Конечно же, ходили на все премьеры и спектакли с участием самого Молиана Григорьевича. Билеты на галерку стоили копейки, а если не получалось купить цветы носили в Оперный театр букеты сирени.

Был и смешной случай, когда моя подруга бросила Молиану Григорьевичу букет, но поймал его другой – более проворный артист. Мы были настолько возмущены подобным вероломством, что подруга выбежала на сцену, забрала свой букет обратно и передарила Молиану Григорьевичу. Наверное, мы были фанатками этого замечательного артиста, но кроме всего прочего мы были и его ученицами. С легкой руки молодого учителя мы участвовали в городских смотрах и временами даже побеждали!

Теперь я удивляюсь – как же много я всего успевала. Наверное, это и есть свойство молодости – делать огромное количество дел и не уставать. Не так давно я была в одном из музеев, где нам показывали коллективные фотографии рабочей молодежи военного времени. Юные неулыбчивые лица, напряженность в позах – оно и понятно! – работали-то в две смены. Однако даже после этих двух тяжелых смен, по словам старенькой экскурсоводши, молодежь находила силы и время, чтобы организовывать спортивные состязания, играть в футбол и волейбол, устраивать танцы. Молодость – и впрямь категория удивительная! Хотя… Все в нашем мире относительно. Можно быть старым и в юные годы, а можно быть юным и в самом преклонном возрасте…

Глава 20 Овраги-буераки

В то время как я продолжила обучение в институте, у Олега все складывалось несколько иначе. По окончанию техникума он был направлен на работу геофизиком под Челябинск. И не куда-нибудь, а именно в те роковые места, где в 1957 году случилась самая настоящая катастрофа. В результате отказа системы охлаждения произошла взрывная реакция на химкомбинате «Маяк» в закрытом городе Челябинск – 40 (ныне г. Озёрск). В итоге была разрушена емкость объемом 300 м³, и более 70 тонн высокорадиоактивных отходов оказалось выброшено в окружающую среду, попав в ближайшие реки и озера.

Увы, государственных мужей не очень беспокоила судьба граждан. В итоге пострадало огромное количество местных жителей и тех, кого впоследствии прозвали «ликвидаторами». Не предупреждали ни о чем и студентов, отправлявшихся в те места на практику. В зараженной реке Тече они купались, стирали одежду, не подозревая, какая опасность им угрожает. Все было засекречено, люди по-прежнему ничего не знали. Проводя геодезическую разведку, Олег с друзьями ежедневно получали какую-то дозу. Позднее он вспоминал, как однажды, пытаясь переплыть небольшое озерцо, он почувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Еле-еле добрался до берега. Олега спасло то, что пробыл он в тех краях недолго. Осенью пришла повестка в армию, и отравленные челябинские территории остались для него в прошлом. Те же из студентов, что работали там дольше, впоследствии через несколько лет начали болеть и умирать…

Я же с головой окунулась в институтскую жизнь. Танцы, театр – все это было здорово, но оставалась главная задача – учиться! И тут у меня случился прокол. Математический анализ у нас вел преподаватель Павел Панов, и первую же контрольную работу я написала на двойку – оценку для меня совершенно несуразную! При этом учитель неоднократно напоминал нам о контрольной, предлагал переписать, но именно в это время, увлеченная балетом, я бездумно расслабилась. Возможно, сказывалось наработанная в школе самоуверенность. Ведь там-то у меня получалось буквально все! Значит, и здесь, полагала я, как-нибудь да справлюсь…

Словом, дотянула до самых экзаменов. Зашла в кабинет, тяну билет, и вдруг преподаватель заглядывает в свои записи и хирургическим тоном объявляет, что у меня не сдана контрольная за такое-то число, а значит, либо я отправляюсь домой, либо прямо сейчас переписываю контрольную и только потом допускаюсь к сдаче экзамена. Вот так я и угодила в лужу!

Пожалуй, такого напряжения у меня еще не было. Следовало уложиться в час, и я с трудом, но все же справилась с контрольной, а после худо-бедно (всего лишь на «4»! ) сдала экзамен. Итогом стала сильнейшая головная боль. Словно в тумане я вышла из здания и, будучи не в силах передвигать ноги, попросту добрела до сквера и прилегла на траву за первым же кустом. Боль разламывала череп, я не сомневалась, что умру. Вселенная по-своему наказывала меня за проявленную беспечность. Но я отлежалась и выжила. Придя в себя, отправилась домой, а этот суровый урок запомнила на всю оставшуюся жизнь.

Запомнились мне и наши ежегодные поездки в колхоз. Студенты в те времена были самой дешевой рабочей силой. Эксплуатировали нас безо всякого стеснения, гоняя на уборку турнепса, капусты, картошки.

Олег в этом время продолжал служить в армии, был запевалой в строю, заработал чин сержанта и сопровождал грузы по железной дороге. И вот в один из дней у нас получилась история прямо как в знаменитом фильме «Баллада о солдате». Мы даже подсчитывали: фильм-то был снят в 1959 году, и наша встреча с Олегом тоже приключилась в этом самом году! Помните, актер Ивашов бежит, обнимает мать и снова уезжает на фронт. Олег, по счастью, ехал не с фронта, но его состав задерживался в Свердловске всего-то на один день! И за это день он успел сбегать ко мне домой, потом в институт, где и выведал точный адрес моей колхозной отработки. Мы, студенты СГПИ, убирали тогда картошку в Горном Щите за двадцать с лишним километров от города. Прямо в обмундировании Олег на попутках добрался до поселка, узнал, что мы в поле и побежал меня искать. Вот это была встреча! Однокурсники оглядывались, ничего не понимали, а я сразу догадалась, что бегущий через поля солдатик – это Олег. Ну, и бросилась навстречу. Жутко смущалась и до конца не понимала, как дорог мне поступок Олега.

– Я только обнять тебя, – отпыхиваясь, сказал Олег. – Состав сегодня уезжает, надо успеть. А то запишут в дезертиры…

Так и прошло наше свидание. Две минуты объятий на виду у всего колхозного поля, и очередное расставание. Олег побежал обратно, а я, сцепив зубы, побрела к своей картошке.

Глава 21 Педагог на все времена!

Как я уже поминала, у меня было много любимых и мудрых учителей. Однако главным моим кумиром стал Пеннер Давид Иванович, мудрейший человек, преподаватель от Бога, доктор физических наук. В институте он читал у нас курс теоретической физики и вел практические занятия. И, странное дело! – появился он у нас только на 4 курсе, но сразу заслонил всех и вся. А ведь три года до него мы учились у замечательных преподавателей – и учили физику достаточно увлеченно. Лишь впоследствии я осознала, что суть предмета мы по-настоящему не понимали. Сдавали экзамены, заучивали новые разделы, но в основном – формально, не погружаясь на должную глубину. Ситуация изменилась с приходом Давида Ивановича.

Вспоминаю нашу первую лекцию по теоретической физике. В аудиторию входит высокий, седой мужчина. Он худощав, и у него нервно подергивается правое веко. При этом наш новый лектор очень нетороплив и основателен. В каждом движении его таится некий смысл, и точно такой же была его речь: отточенная логика, ни единого лишнего слова! Тогда-то у нас и началась настоящая физика, это ощутили все и сразу! Мы перестали зубрить и начали что-то понимать! Загадки инертных газов, световых феноменов, радиоактивности и полупроводников перестали быть загадками. Оказалось, что самые сложные вещи можно объяснить внятным простым языком. Или как говорил сам Давид Иванович: «если явление невозможно объяснить, нужно к нему привыкнуть». Но на его лекциях обычно получалось объяснить всё.

Давид Иванович был отменным психологом и точно чувствовал, когда мы понимаем, а когда путаемся и «сходим с ума». В таких случаях он не ленился объяснять сказанное дважды и трижды, находя удобные примеры, по нашим лицам угадывая, в каком направлении двигаться. Прямо на лекциях мы вместе с преподавателем открывали новые законы, выстраивали модели тех или иных явлений. Это казалось подобием чуда! Из обычных студентов мы превращались в ученых первооткрывателей! Кроме того, Давид Иванович умел быть галантным. Приходя на практические занятия, он улыбчиво здоровался с девушками, юношам пожимал руку. И это было удивительно! Наш «бог» запросто спускался к нам на землю! Впрочем, некая дистанция все же сохранялась, но держалась она исключительно на нашем почтении, на нежелании огорчить любимого преподавателя, обеспокоить его каким-либо пустяком. И было жутко стыдно наблюдать, как нервно подергивается его веко, когда кто-то из нас проявлял бестолковость и не мог справиться с предложенной задачей. При этом Давид Иванович хотел, чтобы мы не просто понимали физику, а все поголовно любили ее! Во многом это ему удавалось. С лекций мы уходили неохотно – завороженные полученными знаниями.

А еще, возможно, именно Пеннеру я обязана тем, что нежданно-негаданно проснулось во мне, и чему нет пока адекватного объяснения в науке. Телепатия, аномальные способности – называйте это, как хотите… Наша бабушка Анна тоже кое-что умела – заговаривала головную боль, лечила фурункулы и раны, моя мама, Федосья Ивановна, в детстве была лунатиком и по ночам убредала далеко от дома, однако никаким колдовством никто не промышлял. Тем не менее, на практическом занятии Давида Ивановича со мной впервые случилось нечто необъяснимое…

На том занятии мы изучали тему атомной физики, и нам приходилось решать довольно непростые задачи. И вот однажды преподаватель выдал особенно сложную задачу, которая всех нас поставила в тупик. Вызвали одного студента, он плюхается у доски, и ничего у него не получается. Вызывают второго, третьего – все тот же результат… У Давида Ивановича начинает нервно подергиваться веко. Он явно раздосадован. К доске вызывают меня, и я шагаю, едва переставляя ноги. Это не страх перед оценкой, это страх огорчить любимого учителя. Получается, что вся группа не способна справиться с предложенным упражнением! Кроме того, Давид Иванович хорошо ко мне относился, и в глазах его читалась чуть ли не мольба. И вот, посмотрев ему в глаза, я неожиданно увидела решение задачи! Не поняла, не догадалась, а именно увидела! Мало что соображая, я начала переписывать мелом на доску увиденное. Практически бессмысленно! – просто повторяя цифры и символы, которые продолжали вспыхивать в моей голове. Это походило на то, как будто Давид Иванович мысленно расписывал нужное решение, а я всего лишь послушно его копировала. Как бы то ни было, но для Пеннера это была настоящая радость. Он с удовольствием поставил мне пятерку, похвалил перед всей группой. Но я села на место обескураженная и в абсолютной убежденности, что ничего я самостоятельно не решила. Я подглядела ответ. А где именно – большой вопрос. Возможно, решение прибежало из сфер, описанных профессором Вернадским, а, может быть, из головы самого Давида Ивановича.

В дальнейшем эта способность ко мне приходила нередко, но, к сожалению, спорадически и неуправляемо – отнюдь не по щелчку пальцев. Особенно я не переживала, однако в иные моменты было все-таки обидно, что ценным этим качеством я так и не овладела в полной мере.

Глава 22 Я лектор и пропагандист!

Лекций Давиду Ивановичу было мало. По его инициативе в нашем институте было создано свое научное студенческое общество. Благодаря этому обществу, мы сами превращались в учителей и пропагандистов знаний.

С тематическими лекциями мы ездили по Свердловской области, выступая в самых различных аудиториях. Чем-то это напоминало более поздние агитпоездки студенческих стройотрядов. Что немаловажно, никто не заставлял людей на местах нас слушать, – на встречи приходили добровольно и очень даже охотно. Тем более – что зачастую лекции сопровождались выступлениями студентов музыкального факультета. Стоит добавить, что подобные выступления становились неплохим подспорьем и для самих студентов. За каждую проведенную лекцию нам платили целых 5 рублей!

В паре с Зиной Минихановой (сейчас она уже доктор наук!) мы отправлялись в агитационные турне. Обычно выступали где-нибудь поблизости, благо деревень и поселков вокруг Свердловска в те времена насчитывалось великое множество. Пропаганда научных идей считалась делом государственной важности, а потому руководство института выделило нам микроавтобус УАЗ, а водитель Петр помогал с погрузкой и разгрузкой оборудования. Зина прекрасно владела речью, ну, а я ей ассистировала. С собой мы брали кинопроектор, фильмоскоп, эпидиаскоп и телескоп. Выступления обычно проводились в местных клубах, и там же мы показывали научно-популярные фильмы, попутно давали собственные комментарии. Если выступали на заводах, то нам выделяли залы и открытые площадки. Люди, как правило, слушали с большим вниманием, не забывали похлопать, нередко задавали каверзные вопросы. Особенно всех интересовало небо. Говорили о кометах, метеоритах, звездах и иных цивилизациях. Когда позволяла погода, сообща организовывали астрономические часы. Водитель Петр устанавливал под открытым небом телескоп, и, меняя окуляры, мы позволяли людям по очереди созерцать поверхность Луны, кольца Сатурна, багровое сияние Марса. Домой мы возвращались глубокой ночью. Сонных, но довольных, Петр развозил нас по домам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.