Полная версия

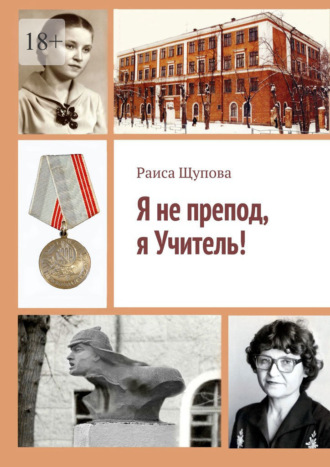

Я не препод, я Учитель!

Я не препод, я Учитель!

Раиса Щупова

© Раиса Щупова, 2025

ISBN 978-5-0067-3387-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Я не препод, я Учитель!

От автора

Надо признать: писать автобиографии – занятие веселое, а вот читать их – скука смертная! По счастью, не у всех. Есть прекрасные примеры, – но ведь это кем надо быть! Скажем, Фаиной Раневской, Юрием Никулиным или Эльдаром Рязановым!.. И не взялась бы я никогда за это занятие, если бы не просьбы учеников, детей и внуков, если бы не понимание того, что кому-то из коллег это, в самом деле, может пригодиться. Хотя… Сколько их докторских и кандидатских пылится по всевозможным архивам! Груды и тонны! И далеко ведь не всё там писано левой рукой и на коленке! Очень многое стоило бы изучить и взять на вооружение сегодняшним начинающим (да и продолжающим) учителям. В самом деле, есть ощущение, что наука педагогика стоит на приколе. А ведь именно эта наука должна меняться и корректироваться со скоростью света! Как же иначе? Меняются дети, меняется мир. В сущности, каждые пять лет преподносят нам новые поколения, увлечения и фольклор. И педагоги – от Гугеля, Лейна, Песталоцци и до сегодняшних Шаталова, Базарного, учителей Волковых (только я знаю четверых!) отлично это понимали и понимают. А потому ежедневно и ежегодно показывали и показывают уникальные образчики того, как можно превращать школу из мучительной каторги в нечто увлекательное и архиполезное.

Сейчас мне 85 лет, я в здравом уме и много еще о чем помню. И именно сейчас мне ясно, что учительские армии из разных стран и веков маршируют в сущности одной и той же не самой верной тропкой. Новые экстравагантные формы не меняют сути, и общая система образования остается прежней. В чем же дело, какая такая шестеренка заржавела в механизме педагогической эволюции? А, может, все наши цивилизационные беды оттого и крутятся на одном месте – среди хрестоматийных трех сосенок, что мало кто слышит творцов от Педагогики, мало кто берет их золотой опыт на вооружение? И значит, нужно раскачивать общественное сознание, выступать со всех трибун и экранов, надеясь на лучшее. И кстати! – Надежда вовсе не умирает последней. Она живет и пребывает в своем первородном состоянии вечно.

Сразу разочарую: эта рукопись – лишь выборка из записей, проводимых на протяжении 60 лет, и она не дает секрета универсального Воспитания. Но, рассказывая о себе, о том, как здорово и пёстро складывалась моя учительская жизнь, я все-таки надеюсь кому-то помочь.

Нередко учительство описывают как нечто измученно-нищее, пафосно-драматическое, стойко воюющее за детей на всех фронтах. Доля истины тут присутствует, но правда более прозаична. Сегодняшний среднестатистический учитель – величина во многом подчиненная, зачастую случайная, занимающая свое место отнюдь не по призванию. И потому наблюдается чудовищное явление: учитель не справляется со своими прямыми обязанностями и перестает быть таковым. Теряется главное качество – качество Наставника и Педагога!

Разумеется, своей борьбы за качество хватает во всех профессиях, и все же Учитель – профессия особая, поскольку без нее невозможно представить себе воспитание граждан и становление мира. Да, да! – именно так! И главное – она может и должна быть предельно увлекательной, дарящей море позитивной энергии как учащимся, так и учителям. Возле детей мы согреваемся, возле них начинаем понимать главные мировые истины. Вкладывая в юное поколение даже самое малое, мы в ответ можем получать космическую отдачу. Каждый ребенок – это маленькая звездочка! Только не на небе, а на Земле. И спасибо Судьбе! – в моем прошлом таких звезд скопилось до головокружения много. Каждую из них я люблю и помню. А если бы этого не было, значит, не получилось бы у меня состояться как учителю. И да простят меня коллеги, но профессия Учителя сродни профессии циркового канатоходца. Либо ты идешь, либо падаешь, и хороший Учитель – это герой, плохой учитель таковым не является и даже может именоваться преступником, поскольку на совести его оказываются сотни, а то и тысячи загубленных судеб – тех самых так и не разгоревшихся звездочек. Плодить черные дыры – это и есть преступление. Такой вот суровый диагноз. И пишу я об этом, искренне желая, чтобы все учителя (да и родители) выбивались в герои. Тогда и не будет никаких колумбайнов, и все в равной степени (ученики и учителя) будут понимать, что школа – это действительно родной дом, а не, упрятанная за турникеты и заборы каторга, что учеба – не просто труд, а труд счастливый, приносящий радость первооткрытия. Истина, казалось бы, бородатая, но, внимание! – приведу определение из интернетовских «скрижалей»: «Педагог-новатор – это специалист в образовании, который применяет инновационные методы обучения, чтобы повысить эффективность учебного процесса». А теперь посчитаем слова: «в образовании», «методы обучения», «учебного процесса». И впрямь создается пугающая иллюзия того, что школа – это сплошной обучающий процесс. И это, конечно, напугает кого угодно! Между тем, педагоги-новаторы всех времен и народов хором и в унисон твердили совершенно об ином! А говорили они о том, что школа – это прежде всего ВОСПИТАНИЕ, а НЕ образование. Воспитание Личности, Гражданина, Человека с большой буквы – счастливого и глубоко мотивированного к учебе. И поверьте, такой человек легко и радостно освоит любые дисциплины. И даже за пределами школы будет активно продолжать самообразование на протяжении всей своей жизни, не помышляя ни о какой деменции. Еще раз повторю: учеба – это не столько труд, сколько удовольствие. Не зря сегодня начинают говорить о «дофаминовой педагогике». Это действительно так! Каждый день наши дети (как и учителя) должны возвращаться из школ одухотворенными и счастливыми. Собственно, превращая учебу в нечто выматывающее и изнурительное, мы порождаем явное или скрытое отвращение к наукам и самой жизни. Неприятие порождает усталость, цинизм и самозащиту детей от психотравмирующей информации. И ничего удивительного, что большая часть людей прекращает процесс образования тотчас после окончания школы или вуза. В самом деле, зачем себя напрягать и изводить? Паспорт с дипломом получены, рабочий процесс худо-бедно освоен, можно, наконец, расслабиться и пожить в свое удовольствие. И многим из нас так и остается неведомым то, что именно процесс открытия чего-либо нового как раз и является главным удовольствием в жизни Человека Разумного – того самого «Homo sapiens». Я уже не говорю о том, что давным-давно мудрейшие из мудрых сокрушались о том, что за этой так и не освоенной до конца ступенью («Homo sapiens») людям по-прежнему не открылась ступень третья – куда более значимая. Я имею в виду «Homo empathetic» – человек сочувствующий и сопереживающий. Однако иного пути нет, и потому рано или поздно к нужному пониманию наших главных целей мы все равно придем. Вынуждены будем придти. В противном случае планета Земля попросту сделает привычный вираж, прибегнув к Потопу и смыв с себя очередную неудавшуюся цивилизацию…

Глава 1 Фокусы-покусы или начало начал

Август месяц 1942 года, я крохотное существо трех лет. Моим двоюродным братьям, Саше и Толе, – по четыре и по пять. Они умнее, хитрее – и много чего знают. Сегодня эта удалая парочка показывает мне фокусы. Один из фокусов вызывает из небытия настоящую Бабу-Ягу, а я давно уже хотела на нее взглянуть. Хотя бы одним глазком. Но для этого, по словам братьев, нужно надеть специальные рукавицы и крепко закрыть ими глаза. А потом несколько раз прокричать: «Баба-Яга, Костяная Нога, ко мне приди, метлу подари!» Для верности заклинания требуется как следует потереть рукавицами щеки. Мне страшно, но я в точности исполняю указания братьев. Как ни крути, они старше, им виднее. «Ведьма появись, ведьма покажись!» – напрягая связки, вопят братья, и все во мне замирает от страха.

– Пришла, пришла! Вот она! – кричат мои родственнички. Лязгает ведро, раздается топот ног по крыльцу – это один из братьев стучит ножом по деревянным половицам.

Я еще крепче прижимаю рукавицы к глазам. Жуткая минута! Что-то касается моей макушки, а потом и правого уха.

– Все! Улетела. Открывай глаза, трусиха!

Я кое-как отрываю руки от лица.

– Ого-го! – восторженно верещат братья. – Да она тебя чуть не сожгла! Сама смотри!

Саша протягивает мне осколок зеркала. Я гляжу в него с ужасом. Лицо мое чернее черного. И такое же черное правое ухо.

– Видишь? Она тебя огнем погладила! За это и метлу подарила. Все, как ты просила.

На крыльце и впрямь лежит метла. Наша, не ведьмина, но я готова поверить во что угодно. Ничуть не смущают и валяющиеся на ступенях рукавицы. Они густо измазаны сажей. Фокус изобретательных братьев предельно прост, однако я – доверчивый зритель. Конечно же, это Баба-Яга! А кто же еще? Пришла и погладила меня огненными ручищами…

Братья убегают плескаться на речку Вязовку, а я все еще сижу на крыльце, переживая недавний ужас. К рукавицам подходят наши курицы, что-то там высматривают и даже пытаются склевать.

– Глупые, это сажа, – говорю я им. – Она невкусная…

Пыль на дороге тоже невкусная, но мы иногда воображаем себе, что это еда. «Варим» из нее супы, каши – как бы едим ложками-щепками, старательно перемешиваем. Культ еды в нашем положении занимает важное место, хотя голода в это непростое время я не припомню. Хватало крапивы, лебеды, хватало молока и картошки. А вот помидоры в те времена почему-то не выращивали. Зато у нас была кормилица корова, около десятка овец и столько же кур. За все это богатство приходилось платить немалый налог – примерно 2/3 всех продуктов. Если появлялся теленок, его приходилось отдавать государству. Рецепт «Простоквашино» увы, тогда не работал. Время было тяжелое, и нам приходилось кормить фронт. А потому перебивались крапивой и лебедой, ходили в лес за щавелем и пеканами, собирали землянику с, черемухой. Возле речных омутов росли кусты красной смородины, которой мы с удовольствием лакомились, и все это позволяло нам чувствовать себя сытыми. Мама, пропадавшая на работе с утра и до позднего вечера, как-то умудрялась делать так, что мы не голодали. А может, это мы были особенные. Вегетарианская жизнь нас вполне устраивала. Ну, а про то, что существует что-то более вкусное и изысканное, чем травяные супы и черемуховые пироги, мы попросту не знали…

Я испуганно вскакиваю. Вдоль забора, часто поглядывая на наш огород, шагает незнакомый мужчина. В руке у него огромный чемодан, и я тут же понимаю, что это вор. Прокрался в деревню, набил ворованной капустой чемодан, а теперь высматривает, что бы еще стянуть.

Так и есть! – отворив щеколду, незнакомец заходит во двор – глядит на меня и почему-то улыбается.

– Раечка! – он смеется. – Тебя и не узнать. Как есть – чертенок. Где ты так перепачкалась?

– Это не я, это Баба-Яга, – оправдываюсь я.

– Вижу, что Баба-Яга, – мужчина нахально ставит чемодан на наше крыльцо, протягивает крупную ладонь. – А я вот, представь себе, не Кощей Бессмертный и не Змей Горыныч, – всего лишь твой папа.

– Папа? – слово мне не очень знакомо, язык произносит его с некоторым усилием. Ничего удивительного. Своего папу я никогда не видела.

Мужские сильные руки легко подхватывают меня, мужчина целует мои чумазые щеки.

– Давай-ка, Рай, беги умываться, приводи себя в порядок. А потом отметим мое прибытие…

Глава 2 Что такое счастье!

Моя жаркая и гулкая Родина спряталась неподалеку от границы между Башкирией и Южным Уралом. Деревня Верхняя Вязовка, скромное поселение в 30 с лишним двориков на берегу речки-ручейка. По берегам ее росло множество вязов, оттого и речку прозвали тем же именем. Видимо, имелись трудности с выдумыванием имен, поскольку кроме нашей Вязовки была еще просто Вязовка, а ниже по течению – Нижняя Вязовка. Сразу три деревеньки! Легко для памяти, странно для ума. Жили у нас русские, белорусы, украинцы, эстонцы. Порой в деревню забредали цыгане. Хватало вокруг и башкирских деревень.

Речка у нас была мелкая – из тех, что по колено даже детям. Не знаю даже, сохранилось ли всё это – жива ли наша деревушка, не высохла ли речка. Но даже с таким крохотным местом может быть связано множество воспоминаний. Чудесных, драматичных, удивительных…

Помню, подруга Вера вышла к нам во двор с загадочным конвертом. А после из конверта был извлечен конфетный фантик – бумажный квадратик с цветной и удивительно сказочной картинкой. И получилось самое настоящее чудо! Столпившись, мы обнюхивали этот фантик и мечтательно закатывали глаза. Этот аромат я и сейчас помню. Малолетняя Катюха не удержалась – лизнула. На нее тут же зашикали. Разве можно лизать Чудо?!

Возможно, лучшие из чудес как раз и выстраиваются из наших фантазий. Сейчас даже интересно – может, и не было того расчудесного аромата? Но ведь что-то мы чувствовали своим детским обостренным обонянием! А может, просто воображали – воссоздавали из ничего.

С приездом папы чудо стало более обыденным. В первый же приезд из своего огромного чемодана папа извлек подарки. Мне досталось штапельное платье необыкновенной красоты. Такого не было ни у кого в деревне. Как же я им любовалась! Мне и надевать-то его было боязно. Я еще не знала, что позднее мое платье безжалостно сжует корова. А тогда я была счастлива. Следом за платьем появилась огромная с кулак человека головка сахара. Я взяла его в руки, как драгоценный камень, не зная, что с ним делать.

– Лизни, – предложил отец.

Я послушно лизнула этот белоснежный хрусталь, и… С чем это можно было сравнить, даже не знаю. Мы-то слаще моркови ничего не ели. Впрочем, и потом – все, что я перепробовала за долгую жизнь, и близко не стояло с тем вкуснейшим сахаром. И, конечно же, я побежала на улицу – хвастаться, что вернулся мой папа, что в руках у меня расчудесный сахар. Соседские дети выстраивались передо мной – все по очереди лизали мой сахар, закатывали глаза. И я долго ощущала себя королевой в окружении преданных друзей – королевой предельно щедрой, которой есть, чем поделиться. Пожалуй, это и было вторым чудом – понимание того, что, делясь чем-то, ты способен делать окружающих счастливыми.

Вечером, когда вернулась с работы мама, выяснилось, что папа привез и другое чудо под названием пастила. Чудо было темного цвета и очень походило на кусковое мыло. Сестра Нина (она была старше меня на 3,5 года) быстро поняла назначение пастилы. Я же глядела, как она откусывает мелкие кусочки, жмурится от удовольствия, и ничего не понимала. Как можно есть мыло!?

Пока удивлялась да смотрела, треть пастилы оказалась съедена. Ну, да сама виновата. Хотя кто ведает, в те времена, не зная сладкого, мы и кариеса долгое время не знали. Первые мои посещения стоматологов стали проходить довольно поздно, и хорошо помню ужас окружающих, когда лет до сорока я лихо раскалывала орехи зубами.

Глава 3 Маугли из Верхней Вязовки

Киплинг и Говард Фаст довольно убедительно доказали, что ребенок, в детские годы воспитывавшийся в кругу зверей, стать человеком уже не способен. Какие бы усилия не принимали самые гениальные педагоги, действенных результатов уже не будет. Вот только мы, военное поколение малышей, росшее как бурьян и чертополох, без отцов и матерей, пожалуй, сумели доказать обратное. Парадоксально, но обездоленные поколения 30-40-х подарили стране огромное множество новаторов – ученых, строителей, педагогов и инженеров. Надеюсь, когда-нибудь этот феномен будет изучен более пристально.

А нас и впрямь можно было сравнить с племенем Маугли… Стоит закрыть глаза, и я вижу дорогу за окном – глинисто-серую, обрамленную крапивой и лопухами. Привычная деревенская картина. И эта же дорога была песочницей нашего детства. Жаркая пыль лежит толстыми слоями – все равно как снег. Ноги погружаются по самую щиколотку. Шагаешь по дороге, а за тобой дымные клубы. Прямо как паровоз! Хотя паровозов я еще не видела, только слышала о них восторженные рассказы…

На дворе – жаркое лето сорок второго, и с такими же малышами мы сидим в пыли, пытаясь лепить из нее дома, стога и копны сена. Одно походит на другое, но тут уж ничего не поделаешь – что видим, то и рисуем. Хотя до рисования мы тоже еще не доросли, – ни карандашей, ни бумаги у нас просто нет. А кроме бревенчатых изб, стогов сена и речных змеистых русел наша фантазия ничего не подсказывает. Художник работает с тем, что имеет, а капризная пыль так плохо лепится! Даже если смачивать ее, она то и дело рассыпается кусками, а спускаться к реке за глиной – дело хлопотное.

Мои подруги под руководством громогласного Васьки, нашего соседа, проложили в пыли извилистую колею, и Васька громко гудит, гоняя по колее кусок полена. Это у него корабль, плывущий по реке. Река быстро заканчивается, и девчонки спешно отрывают для него новую колею.

Мимо, скрипя и раскачиваясь, проезжает телега. За колесами остается удобный след, и Васька немедленно перемещает свое судно туда.

Слепив очередной стожок, я оглаживаю его со всех сторон, словно пушистого зверя. Отряхиваю ладони и откидываюсь на спину. Лежу в горячей пыли и, раскинув руки, смотрю в небо. Надо мной стайка облаков. Они плывут неведомо откуда и уходят в такое же никуда. Сладкое изумление пронзает меня, – впервые соприкасаясь с бесконечностью, я чувствую немой восторг! Впору кричать «Эврика», но таких слов я не знаю. Я не могу оторвать взгляда от волшебной синевы, она засасывает с непреодолимой силой, и я подобно гурману смакую неведомые ощущения. Мне очень хочется угадать в синеве некую грань, подобие потолка и свода. Я пытаюсь вырваться из заданных границ, убежать за видимые пределы. Что-то ведь там есть – за небесными кружевами. Какой-то волшебный потолок, какая-то большая и загадочная истина. Небо – все тот же иконостас, в который всматривались миллионы людей до меня, который некогда очаровал умирающего Андрея Болконского. Но до прочтения этого романа мне еще очень и очень далеко. Расспросить бы об этом кого поумнее, но кого? Наша мама уходит на работу, когда мы еще спим, а возвращается затемно, когда мы уже спим. И сейчас я просто наслаждаюсь ощущением Тайны. Она близка и далека одновременно. Небесная бесконечность никак не укладывается в голове, и, пожалуй, это первая моя попытка задуматься о мире, в котором я живу

Игра с облаками – даже интереснее дорожной пыли. Сами собой туманные скопления складываются в зайцев, собак, коров и овец. Иногда получаются и люди. Кто-то кого-то глотает, звери превращаются в людей и наоборот – все, как в жизни, но про это я еще не думаю. В три года – инструментарий постижения мира иной. Дети чувствуют, переживают, плачут и радуются. Думы с анализом приходят позднее. Я ничего не знаю о Болконском, не знаю даже, как выглядят медведи и волки, ведать не ведаю, о том, что страну уже второй год сотрясает жутчайшая из войн. Наши отцы и дяди – почти все на фронте, но мы, дети Урала (глубокого тыла) живем себе и играем. Спасибо взрослым, они постарались изолировать мир малышей. В три года проку от нас немного…

Вот и мой отец, словно облако, приплыл из ниоткуда. Лишь много позже мне доведется узнать, что на финскую войну его забрали в январе 1940 года. А уже в апреле его ранили. Пуля финского снайпера пробила плечо, прошла через легкие и остановилась в нескольких миллиметрах от сердца. Её даже доставать не пытались, очень уж близко прильнула к сердцу. Наверное, у врачей крупные неуклюжие руки. Я бы своими крохотными пальчиками наверняка сумела подцепить проклятую пульку. Достать и выбросить в реку, чтобы папа свободно дышал, ходил и бегал. Чтобы не замирал, прижимая ладони к груди. А так его семь месяцев выхаживали в Полтаве, потом долго лечили на Азовском море. Комиссовали отца уже осенью, отпустив домой. Но не отдыхать, а работать. Поэтому долго папа у нас не задержался. Уплыл, как то же облако. Его командировали в Свердловск – в трудовую армию (только в 47-ом он смог к нам приехать в первый отпуск!) И теперь мы снова живем без папы: мама, старшая сестра Нина и я. Мне хорошо, я могу еще позволить себе детские игры, а вот сестра Нина работает не покладая рук. Пока мама ухаживает за коровами, боронит землю, высевает семена, косит траву и управляется еще с десятками дел, Нина исполняет работу по дому. Натаскать из реки воды, нарубить дров, подоить коз, присмотреть за мной – дел здесь тоже хватает. Хотя – что за мной присматривать? Я и сама ей уже помогаю. Понимаю, что через год Нина пойдет в школу, а значит, хлопот у нее прибавится. Я еще не знаю, что совсем скоро в нашем семействе произойдет пополнение, и у нас с Ниной появится брат Анатолий. С братом прибавится забот и тревог. Времени на игры совсем не останется, а про сахар с пастилой придется надолго забыть.

И все же в дремучих Маугли мы не превратились. Возможно, потому, что самые первые годы росли с любящими нас людьми. Ведь это так много, когда есть даже краткие минуты встреч и свиданий с родителями! Позднее я перечитала множество авторов, делящихся теми же чувствами – Толстого, Чехова, Шукшина, Крапивина… В письме к матери будущий Великий князь малолетний Николай Михайлович Романов пишет, как горько плакал в огромном дворце (!), ожидая материнского возвращения, как проникал в ее кабинет и, запершись, одну за другой целовал все ее любимые вещи. Это не просто детские чувства, это нечто магическое и всесильное. Возможно, любовь родителей и есть та волшебная энергия, помогающая превращаться из Маугли в Человека. И не просто в человека, а Человека мыслящего и Человека сопереживающего.

Кто знает, вероятно, обратные примеры объясняются тем же обстоятельством. Как известно, Иван Грозный, Петр I, Павел I, Николай I, Александр II – все тиранили собственных детей. Разумеется, с лихвой доставалось и обычным верноподданным. В итоге вся наша история – это сплошные протесты и бунты. Какие уж там – любовь с эмпатией…

Глава 4. Разве была война?

Хорошо помню тот солнечный день – громкий топот копыт, и конь, несущийся по дороге. Возле каждого дома всадник притормаживает скакуна и срывающимся голосом кричит одно и то же:

– Войне конец! Победа!

Это мой родной дядя Коля. Совсем недавно он вернулся с фронта после тяжелой контузии. В деревеньке нет ни радио, ни электричества, ни водопровода, ни колодцев. Нет и больницы. Один-единственный телефон имеется только у председателя колхоза. От него мы и узнаем все новости.

Взволнованная и мало что понимающая, я поспешила в дом.

– Мама, а разве была война?

Теперь кажется странным и необъяснимым, но в 6 лет я действительно понятия не имела, что такое война. Сто раз слышала про фронт, про воевавших там отцов, про ранения и бомбежки, но вот в голове что-то никак не стыковалось, не хватало какого-то важного кирпичика. Может, от того, что я была девочкой, а может, некогда была спокойно подумать, поговорить с вечно занятыми взрослыми. Так и оставалась дремучей дикаркой. И не я одна. С подругами мы тоже о войне не говорили. Мы о ней попросту не знали! Может, таким образом взрослые нас оберегали?.. Во всяком случае, слова и реалии никак не увязывались воедино.

Да, где-то громыхала незримая война, но это было очень и очень далеко – словно в дремотном тумане. А с папой у меня так и не получилось вдоволь пообщаться. Я родилась 5 августа 1939 года, а уже через 4 месяца 30 ноября началась финская война. Она и длилась-то всего 105 дней, но этого хватило, чтобы унести жизни более 150 000 солдат и офицеров. А сколько было раненных, контуженных и обмороженных! В число этих «счастливцев» попала и мой папа. Наверное, ему и впрямь повезло. Он вернулся с финского фронта живой, не убив ни одного финна, награжденный вместо медалей и орденов – первой группой инвалидности. Но и с этой группой он работал в деревне, поскольку дел было невпроворот – особенно по весне. Тракторов мы даже не видели, а потому пахали точно так же, как делали это наши предки сто и двести лет назад: запрягали лошадь, и один человек вел ее в поводу, второй брел сзади, всем весом наваливаясь на плуг. Потом землю боронили, вручную высеивали зерно. Плюс – сажали картошку, капусту, морковь, свеклу… Словом, каждый мужчина был на вес золота. Отлеживаться на печи не получалось. И все же короткий срок папа жил дома, и мы были полной семьей!

Только вот долго это не продлилось. С началом германской оккупации I группу инвалидности у папы легко и просто исправили на II, после чего мобилизовали в трудовую армию, отправив в далекий Свердловск. Мы снова остались одни. Хотя не совсем одни; вскоре на свет появился маленький братишка Анатолий. Отныне сестра Нина училась в школе и хозяйничала по дому, мама же уходила на работу задолго до нашего пробуждения с братом. Видели ее мы только поздно вечером перед сном. Крохотный Анатолий был целиком на мне. А это та еще работенка! Он часто плакал, хотел есть, и мне приходилось выдумывать десятки хитростей, чтобы его успокоить. Возвращалась из школы сестра Нина, и ей тоже находилось дело. При тусклом свете убегающего дня Нина быстро делала уроки, потом прибиралась по дому, рубила и пилила дрова, затапливала печь, таскала с речки воду. Когда братик Толя вел себя спокойно, я также включалась в это коловращение. День поглощали сумерки, Нина зажигала керосиновую лампу. Электричества в деревне не было, но и лучин мы уже не жгли. Какой-никакой, а прогресс! И вот, во всем этом круговороте больших и маленьких дел, оказывается, я не знала о самом главном! О том, что страна денно и нощно вела жутчайшую войну…