Полная версия

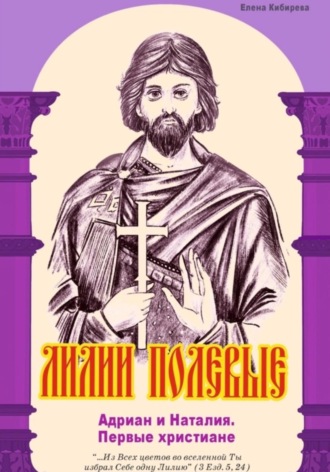

Лилии полевые. Адриан и Наталия. Первые христиане

Аврелий поднялся со своего мягкого цветного ложа, протер глаза и стал в изумлении разглядывать незнакомую обстановку. Никогда не видевший ничего подобного, он приходил в неописуемый восторг и радовался, как малое дитя. Мягкое цветное ложе казалось ему верхом роскоши после невыносимо жесткой подстилки в тюрьме, а яркие солнечные лучи особенно милыми после мрачного подземелья Колизея.

– Как я попал сюда?! – задавался вопросом Аврелий, и в его голове с быстротою молнии пронеслись тяжелые воспоминания вчерашнего дня. Скорбные и тоскливые, они ножом резанули сердце юноши, и от них вдруг сделалось невыразимо горько на душе.

Схватив себя за голову, Аврелий поднялся с мягкого ложа. Кровь прилила к его горящему, как в огне, лицу, в висках стучало, всего его била нервная дрожь.

Но, чу… Что это? Откуда-то издалека льется дивная гармония звуков. Звуки тают, плывут и, окутанные нежной скорбью, замирают за колоннами роскошных покоев. Это были чудные звуки арфы. В них слышалось столько томления и неги, так тихо и грустно звучали они, что Аврелий почти машинально опустил было поднятые руки и, замерев на месте, слушал их, как очарованный. Нежные звуки музыки то высились, то опять стихали, становясь бесконечно грустными, и вдруг наконец замолкли.

Очарование кончилось, и, пробудясь, Аврелий не мог устоять против поднявшегося в его душе непреоборимого любопытства. Ему захотелось непременно узнать, откуда раздавались звуки, кто так дивно играл на божественной арфе.

Напрасно он обходил комнату, тщетно стараясь найти кого-либо за высокими креслами, напрасно звал дивного певца и музыканта. Никто не откликался. И комната, пустая, молчаливая, как будто насмешливо дразнила Аврелия своей величественной красой.

А в душе его одно за другим пробуждаются страшные воспоминания; все недавно пережитые события стоят перед ним как живые. И вспоминается ему ужасная минута, когда из страха смерти, из страха перед дикими зверями он, Фламиний, отрекся от Распятого Христа. Ему видится полный презрения взгляд храброго Марка, слышатся тихие слезы Ирины и грозный голос Кальпурния.

– Стыд… Позор… – шепчут дрожащие уста Аврелия, и он в испуге озирается кругом.

***

Та же комната, роскошная и молчаливая, те же стены, украшенные холодными картинами, та же гробовая тишь. Аврелий срывается со своего места, он хочет бежать куда глядят глаза, лишь бы вырваться из столь постылой клетки, он хочет возвратить свою дорогую свободу. Роскошная комната кажется ему сырым подземельем. Ему душно в ней, он задыхается в бессильном гневе на выудивших у него ужасное признание – на тех, кто оторвал его от брата и сестры. Он мучается страшной мукой богоотступника и предателя Страдальца Христа.

– Нет, никогда… Вон отсюда… Бежать… бежать… Найти сестру и брата. Каких бы ни стоило усилий, но бежать надо… Я не могу здесь оставаться… Мне жутко, – шепчет Аврелий, трясясь от нервного волнения, и, стиснув кулаки, бросается вперед.

А где-то вдалеке опять раздается дивный аккорд. Чарующие звуки арфы, нежные и бесконечно тоскливые, опять просятся в душу юноши.

Мелодия, скорбная и неземная, опять наполняет дворец своими неслышными вздохами… И замирает Аврелий. Бесконечно печальный, он прислушивается к этим нежным звукам, что дивной струей разливаются по комнате, и чувствует, как далеко куда-то отходят гнев и тоска, как неземной покой и безмятежное счастье овладевают его тревожной душой.

В горящих гневом глазах зажегся добрый огонь, на устах его заиграла радостная улыбка тихого счастья. Аврелий, сам того не замечая, садится на ложе и, оперевшись головой об изголовье, глубоко задумывается. Музыка уносит его в волшебный мир грез и фантазий, он видит себя в кругу родной семьи, слышит голос любимой матери, смотрит в ее дорогое лицо, чувствует теплоту и нежность материнской ласки, и так хорошо и сладко ему…

Еще мгновение, и лицо Аврелия искажается от ужаса. Он в страхе отшатывается назад. Пред ним – картина мученической смерти родителей, разрушения отчего дома, в котором он родился и вырос и с которым сжился всею своей детской душою.

А музыка не умолкает. Громче и громче раздаются дивные звуки; они манят, зовут к себе очарованного юношу, сулят ему радость, покой. И Аврелий ищет дивного певца, чтобы поклониться божественному вдохновению. Непреоборимое любопытство гложет его сердце в своих тревожных захватах.

Взор юноши падает на широкую портьеру, закрывающую вход в следующую комнату.

– А, вот ты где, божественный певец… Наконец-то! – радостно издает он восторженный крик и стремглав бросается к портьере.

Дрожащей рукой он отдергивает ее расшитый золотом край и в изумлении отступает назад.

То, что он увидел, было, скорее всего, сном, чем действительностью.

Окруженная десятком невольниц, на мягком диване сидела прекрасная римлянка. Задумчивые взоры красавицы были устремлены в бесконечную даль, а на ее хорошеньком личике играл легкий, здоровый румянец.

В руках она держала золотую арфу, струны которой так приятно звенели, так манили к себе, чаровали юношу. Ближе и ближе подходил он к римлянке, но, странное дело, ее божественная краса не останавливала взоров Аврелия.

Горящие лихорадочным блеском глаза юноши были устремлены на жалкую рабыню, одну из тех невольниц, что живым кольцом сидели у ног своей госпожи и повелительницы. Смущенный и растерянный, он смотрел и не верил своим глазам. Так это было все странно и необычно… Дрожащие уста его тихо шептали:

– Ирина здесь… Ирина… Может ли быть это?! Нет, я не верю…

Но не поверить было трудно. Миловидное личико, правильные черты лица, светлые волосы с длинными, спускающимися на плечи локонами, – все это было только у Ирины, у его дорогой сестры. Надо было верить, и Аврелий поверил. С восторженным криком, весь дрожа от радости, он бросился к невольнице, чтобы обнять дорогую сестру, выплакать на ее груди все горе, всю тоску и муку исстрадавшейся души, всю горечь бедного, усталого сердца.

«Ирина!» – хотел было крикнуть он, но голос осекся, крик замер на полуслове, и лицо исказилось ужасом.

Аврелий почувствовал на своих плечах две сильные, мускулистые руки. Кто-то, причиняя ему боль, схватил его, как малого ребенка и, держа под мышки, понес к тому самому ложу, на котором юноша провел тревожную ночь. Теперь только, когда Аврелия силком успадили на его ложе, он мог разглядеть своего обидчика: перед ним стоял огромный негр с черной курчавой головой, с покорно опущенными руками.

– Кто ты?! – весь дрожа от гнева, спросил Аврелий.

Негр молчал и спокойно смотрел в противоположный конец комнаты, разглядывая, по-видимому, сильно заинтересовавшую его какую-то картину. Аврелия это странное молчание негра взбесило еще больше.

– Я спрашиваю тебя, кто ты?! Наконец, должен же ты мне ответить, по какому праву запрещаешь переступать порог той комнаты, чтобы обнять дорогую сестру?!

И Аврелий покраснел от гнева и досады, когда пришлось ему вторично спрашивать ненавистного негра.

В страшном волнении он даже хотел подняться с ложа. Негр и на этот раз не проронил ни слова. Только впился в его плечи своими мощными руками и, когда юноша привстал с постели, посадил на место.

Нельзя описать того негодования, которое вдруг охватило бедного юношу. Все лицо его пылало от гнева, и по временам на нем выступали красно-багровые пятна. Взбешенный Аврелий, не помня себя от обиды и отчаяния, оттолкнув негра, стремглав бросился туда, откуда неслись звуки чарующей музыки, где сидела в ногах прекрасной римлянки горячо им любимая, дорогая сестра.

И когда юноша был уже почти у своей заветной цели, когда лишь один порог отделял его от той комнаты, где раздавалась дивная музыка, черный негр опять схватил его и, подняв кверху, с силой бросил на мягкое ложе.

У Аврелия закружилась голова, сотни искр замелькали в его изумленных глазах, а негр, все такой же величественный и равнодушно-спокойный, покорно стоял подле него.

Наконец-то Аврелий понял, а чем дело: этот негр был приставлен к нему, чтобы не впускать его в комнату, где сидела Ирина и дивно игравшая на арфе красавица-римлянка. И лишь только понял это Фламиний, он уже не делал ни малейшей попытки к бесполезному сопротивлению; наоборот, он как-то странно притих и только в его пристальных взорах, которые он устремлял на ненавистного негра, светился злобный, непримиримый огонь. И когда смотрел Аврелий на черное мясистое лицо невольника, лютая ненависть глодала его сердце, злые помыслы захватывали его и становились еще более мучительными от сознания того, что негр нем, что он не может проронить ни слова и понять всего того возмущения, которым была полна душа юного Аврелия…

В это время портьера, из-за которой лились чудные звуки музыки, зашевелилась, и в дверях показались два мужа. Один из них был одет в великолепную пурпуровую тогу. По его гордой осанке, красивым глазам, которые горели властным огнем, можно было узнать в нем повелителя Максимиана, другой был Кальпурний, уже известный нам любимец кесаря.

Максимиан гордо входил в комнату с высоко поднятой головой, с пристально устремленными вперед глазами. На почтительном расстоянии от него следовал Кальпурний.

Вдруг Максимиан остановился и вскинул на Аврелия свой острый, пылающий неподдельным гневом взгляд. И лишь только черный негр заметил сердитый взгляд кесаря, как неслышно отошел вглубь комнаты и там остановился, как неподвижное каменное изваяние.

– Так значит, Кальпурний, завтра в цирке начнутся игры? – проговорил Максимиан, продолжая, должно быть, еще раньше начатый разговор.

– Да, кесарь, – с деланной скромностью ответил Кальпурний и низко опустил свою голову.

– А хватит ли христиан, чтобы вдоволь насытить голодных зверей и жадный до кровавых зрелищ народ?!

– Да. Ведь вчера еще привезли их целый фургон…

– А сегодня?

– И сегодня ожидаем. Из сицилийской провинции обещали прислать десятка два несчастных последователей Распятого.

– Хорошо, – в восторге потирая руки, проговорил Максимиан.

– А это, однако, кто? – спросил он, вперяя в Аврелия свой пристальный, сердитый взор.

– А это вот и есть тот самый юноша, о котором я говорил тебе сегодня за столом. Это Аврелий Фламиний, господин.

– Фламиний?! – удивленно протянул кесарь и ближе подошел к Аврелию, страшно пораженному всем происходившим в комнате.

Аврелий инстинктивно подался назад.

– Юноша! Знаешь ли ты, как меня зовут?

– Не знаю, господин!

– Ну, а как ты думаешь?

– Я вижу, что ты, должно быть, знатное лицо в государстве, что занимаешь какую-то высокую должность. Но как тебя назвать, я, право, не знаю.

Ответ Аврелия, по-видимому, страшно понравился Максимиану. Он ухмыльнулся и, ласково потрепав юношу по плечу, проговорил:

– Хорошо. Будь уверен, что Марк-Аврелий-Валерий-Максимиан-Геркулий будет всегда помнить о тебе.

Если бы внезапно раздался страшный удар грома, если бы великолепное здание роскошных покоев Кальпурния сотряслось в своих основаниях и внезапно обрушилось, Аврелий не был бы так поражен, как услышав слова этого напыщенного горделивого человека, одетого в пурпуровую тогу. Растерянный и сконфуженный, весь трясясь от какого-то необъяснимого страха, он дрожащими устами тихо шептал:

– Максимиан… Сам Максимиан… Кесарь…

Страх парализовал все его существо. Бледный и трясущийся, он только и мог, что моментально отпрянуть назад и тут же, на месте, упасть на колени.

Кесарю это понравилось. Он любил всеобщее поклонение и всегда, когда появлялся среди толпы, нарочно напускал на себя грозный, неприступный вид, чтобы только привести в трепет боязливых подданных.

Заметив растерянность юноши, он подошел к нему и, положив на плечо свою руку, начал тихо, но ласково говорить ему:

– Слушай, Фламиний! Я умею быть не только грозным, неприступным властелином, но и кротким, любящим отцом. В моих руках не только громы гнева, но и лавры ласки и милости. Не далее как сегодня мой любимый слуга Кальпурний поразил меня, по правде сказать, довольно неприятной новостью. Ну скажи на милость, Аврелий! Ведь ты происходишь из знатного рода, сын известных во всей Римской Империи родителей, и ты… ты… поддаешься чарам христианства, отрекаешься вдруг от наших богов и ни с того ни с сего исповедуешь веру Назарянина, Того Человека, Которого Понтий Пилат приказал в Иерусалиме распять на Кресте, и Которого христиане в позорном ослеплении признают своим Богом. Как мог ты быть обманут? Как не отличил истинного пути от ложного? Как мог променять издревле чтимых нашими предками богов на какого-то Распятого Назарянина? Но слава Юпитеру Капитолийскому! Он спас тебя и спас в ту самую минуту, когда ты стоял на краю страшной пропасти, когда тело твое готовы были растерзать хищные пантеры. Ты отрекся от презренной веры последователей Назарянина и, оставшись нашим подданным, снова возвращаешься под своды нашего священного храма.

Аврелий вздрогнул. Тихие образы окровавленных родителей, закованного брата, невольницы-сестры выплыли откуда-то издалека и как живые встали пред взорами смутившегося юноши. Ему стало больно. Он презирал себя. Легкое облачко грусти набежало на его чело, но его не заметил кесарь, который продолжал:

– Я могу достойно наградить тех, которые отреклись от всех заблуждений новый веры, я осыплю их золотом, почестями, одарю их драгоценными камнями, сделаю самыми счастливейшими в свете людьми. Аврелий!.. К тебе мое слово, к тебе первая милость, первая благодарность за отречение от тьмы невежества и заблуждений. Тебе говорю: ты вскоре поднимешься по лестнице государственных должностей, ты вскоре займешь знатное положение в Риме. Это предсказывает тебе кесарь… Верь ему! Если ты хочешь просить его о чем-то, проси сейчас. Кесарь обещает исполнить все, о чем бы ни просил ты его сию минуту.

Аврелий вздрогнул.

– Господин! – произнес он слабым, дрожащим голосом и вдруг весь покраснел.

– Говори! Сегодня я могу выслушать тебя. Говори же. Пользуйся моей добротой.

Но Аврелий молчал.

Видно было, что он что-то хочет сказать, но не решается. Лицо его было бледно, губы дрожали, из глаз готовы были посыпаться крупные слезы, и грудь мерно вздымалась от душивших рыданий.

– Господин! – решился, наконец, проговорить Аврелий. – У меня есть сестра и брат, которые сегодня же должны быть отданы на растерзание голодным зверям. Пожалей их, господин! Освободи!

Кесарь нахмурил брови; в глазах его загорелся недобрый огонь.

– Сестра твоя свободна, – мрачно проговорил он, – но о брате не вспоминай.

И голос его замер в высоких сводах комнаты, как унылый звон похоронного колокола.

Но Аврелий обрадовался.

Он кинулся к Максимиану, схватил его за руку и, наклонясь к самому лицу кесаря, порывисто зашептал:

– Сестра моя свободна?! Свободна, говоришь ты?! Так это не сон?! Значит, я видел уже ее. Значит, глаза мои не обманули меня и я не сошел с ума?! Это она! Дорогая, так горячо любимая мною Ирина… Ах, я хочу ее видеть. Хочу! Поймите! Хочу, хочу…

И, возбужденный, весь объятый непреодолимым желанием радостной встречи с сестрой, он готов был броситься в соседнюю комнату, но его остановил грозный вид кесаря.

– Стой! – сердито вскричал и Кальпурний. – Должен же ты быть благодарен кесарю за все те милости, которыми он совершенно незаслуженно осыпает тебя. Подумай: ты увидишь сестру, припадешь на ее грудь, выплачешь всю скорбь наболевшей души, исстрадавшегося сердца и, наконец, поселишься вместе с ней в одном из роскошнейших дворцов Рима. Но все это ты получишь на одном условии.

Аврелий вздрогнул.

– На каком?! – испуганно спросил он.

Кальпурний окинул юношу спокойным взглядом и холодно проговорил:

– Ты должен нам указать место подземных собраний христиан. Нам известно, что эти собрания довольно часто происходят вблизи Рима.

Аврелий побледнел. Сердце сжалось от мучительной боли, и где-то в груди заныло. Он не решался ничего ответить. Потупив взоры, юноша покорно стоял пред своими мучителями, которые сгорали от нетерпения.

– Колеблешься? – проговорил Кальпурний.

И кесарь добавил:

– Помни, что Максимиан умеет и карать. Одно мое мановение, и погибнешь ты, сестра и твой брат.

– Никогда, – весь сотрясаясь от внутренней душевной боли, вскричал Аврелий. – На смерть Ирины и Марка я ни за что не соглашусь. Пусть живут. А я… я сделаю все, что вы потребуете от меня.

Лицо Кальпурния просияло от радости.

– Я не ошибся в тебе, Аврелий, – ласково проговорил он, подойдя к юноше и положив ему на плечо свою руку. – Теперь ты можешь повидаться с сестрой.

– А Марк?! Марк тоже будет свободен?!

– Если он поступит так же благоразумно, как поступил ты в данную минуту.

Краска стыда появилась на лице Аврелия.

– Марк так не сделает, – грустно проронил он.

– Ну, в таком случае он будет томиться под мрачными сводами сырой, холодной тюрьмы. Но он не умрет, его не растерзают голодные львы и гиены. Благодаря тебе, я дарую ему жизнь.

– Спасибо, господин, – воскликнул Аврелий и, протянув вперед свои бледные руки, кинулся к широкой портьере.

– Ирина! – кричал он. – Ирина! Иди ко мне. Я спас тебя, я дал тебе свободу, дал тебе счастье.

Но голос его заглушил чей-то злорадный, сотрясающий воздух смех, который вдруг раздался в конце комнаты. Кесарь и Кальпурний переглянулись и посмотрели в ту сторону, откуда послышался смех, но там, кроме негра, никого не было. Да и тот стоял, как чудовищная бронзовая статуя, неподвижно устремив куда-то вдаль свои холодные, безжизненные глаза.

– Это на дворе, вероятно, – проговорил Кальпурний, провожая кесаря.

– Быть может. Но мне показалось, что это в комнате, – ответил Максимиан, выходя из дворца своего любимца Кальпурния.

А Аврелий, радостный и возбужденный, уже скрылся за портьерой. И оттуда несся его восторженный крик:

– Ирина! Дорогая, милая Ирина! Сестра моя! Ирина!..

Но его призыв остался без ответа. На него не откликнулся серебристый голос Ирины. Почему? Бог знает. Может быть, неожиданная радость лишила ее голоса.

Но только странная вещь! – исполин-негр, подняв свои руки вверх, неудержимо смеялся, сотрясаясь от злорадного смеха. Это и был тот самый смех, который так неприятно поразил слух кесарев…

Глава III. Последняя угроза

В подземельях Колизея, в одной из тесных тюрем, куда не проникали солнечные лучи и где царил вечный мрак, вечная темнота, на каменном сыром полу лежал несчастный, до истощения исхудавший Марк, который, невзирая на угрозы Кальпурния, оставался глухим ко всем его уговорам и ложным обещаниям.

Он помнил мученическую кончину своих безмерно любимых родителей, которые были преданы на смерть по указу кесаря Максимиана; их слова, обращенные к нему за несколько минут до смерти, как единственное наследие, как единая просьба, неизгладимыми буквами запечатлелись в его памяти.

– Марк! – говорил ему отец в ту саму минуту, когда уже палач стоял с обнаженным мечом. – Марк! Ты самый старший из детей, на тебе лежит священная обязанность позаботиться о том, чтобы имя наше осталось незапятнанным, чтобы никто из нашего рода не отступил от веры, за которую мы принимаем мучения и горькую смерть. Смотри. Ни ты, ни Аврелий, ни Ирина не поступайте иначе, как поступаем сейчас мы, ваши родители, если Господь сподобит испытать вас в твердости вашей прославленной веры.

И это помнил Марк. Помнил ужасную минуту прощания с любимым отцом, с ненаглядной матерью, помнил, что обещал им тогда. И теперь, когда наступил день испытания, Марк ни за что не поступится тем, что завещали ему родители, что обещал он им исполнить в последние минуты их жизни.

– Нет! Нет! Лучше смерть, чем отречение от веры Христовой, – шептал он дрожащими устами и нервно проводил рукой по разгоряченной голове.

И вдруг послышались чьи-то шаги. Марк вздрогнул. Ему показалось, что кто-то приближается к его двери. Но странная вещь, все его существо охватила безмерная радость – так опостылел ему вечный мрак, так захотелось увидеть хоть один луч, хоть одну искорку света.

Он оглянулся и стал прислушиваться.

Кругом могильная тишина, кругом ни одного человеческого звука, ни одного движения. Только по временам раздавался ужасный рев заключенных в железные клетки медведей, слышался вой волков и леденящее душу рычание голодного льва.

Звери были уже несколько дней не кормлены, чтобы с большей яростью могли броситься в дни цирковых зрелищ на безоружных христиан и тем большее удовольствие доставить жадной до всего кровавого римской развращенной знати.

Звери были заключены по соседству с Марком, и это соседство было ужасно. Когда слипались усталые веки юноши и тихий безмятежный сон слетал к его измученном телу, чтобы одарить его тихим покоем и в светлых грезах заставить позабыть о горе и о страшных мучениях, вдруг неожиданное рычание льва или вой волка оглашали ночную тишь, заставляя сжаться все существо злосчастного Марка. Он вскакивал – ему казалось, что где-то в темноте притаилось страшное чудовище, которое готово броситься на него и проглотить в своей ужасной пасти. Он дрожал. Страх его усиливался, и ему было невыносимо жутко.

Бог знает, отчего было страшно ночью храброму Марку, отчего чудилось ему ужасное страшилище, но, я думаю, страх этот происходил от сознания, что злой Кальпурний, которого Марк ненавидел всеми силами своей души, мог уничтожить его одним мановением руки, впустив в мрачную темницу какой-нибудь потаенной норой голодного зверя. Кальпурний был способен на это. Марк ждал от него всего грязного и худого, до чего только мог додуматься озверевший в своей жестокости наперсник Максимиана.

Кальпурний был ужасный человек, без сердца, без души, без проблеска разума. Удивительно, каким образом этот бессердечный человек до сих пор не понес заслуженной кары и остается в живых. Ведь не было, кажется, на свете ни одного человека, который столько зла причинил бы ближним и вместе с тем сохранил такое спокойствие на сумрачном, бесстрастном челе.

Марк лежал на полу, смотрел в вышину, и думы его кружились в медленном хороводе, сменяя одна другую. Он думал о Кальпурнии. Но вдруг совершенно незаметно думы его приняли совсем другое направление. Марку вспомнилась Ирина. Ее дивный образ, нежный и кроткий, как живой, встал пред его глазами.

– Неужели и она, так же, как и я, томится в тюрьме? – в горьком отчаянии воскликнул до глубины души взволнованный Марк. – Я перенес бы все муки, я пошел бы на самую лютую казнь, лишь бы она была свободна, лишь бы она, дорогая моя сестра, не знала горя, нужды и лишений.

Но что это?! Лицо Марка вдруг страшно перекосилось, и он весь вздрогнул, словно от невыносимой физической боли. Страшная горечь переполнила его усталое сердце, сжимая в своих мучительных захватах. В голове у него зашумело, словно весь Колизей, обрушился на бедного юношу. Марк вспомнил об Аврелии и о его легкомысленном поступке.

– Изменник! – вскричал он с болью на сердце. – Никогда не ждал я от тебя подобной трусости и преступного малодушия…

Марку до глубины души сделалось жаль несчастного брата. И он тихо шептал в отчаянии:

– Бедный… бедный…

И еще о многом думал несчастный Марк, но думы его были мрачные, какие обыкновенно бывают у людей, не знающих светлого будущего и безвозвратно похоронивших прошлое.

В это время в коридоре подземелья раздались тяжелые шаги, которые становились все ближе и ближе. Было ясно, что кто-то приближается к темнице и к той именно камере, где томился Марк. Скоро заскрипели тяжелые засовы, и в глазах Марка блеснул яркий свет фонаря, который, прорезая подземный мрак, осветил сырую тюрьму. Отвыкший от света Марк на минуту заслонил глаза рукою и только тогда, когда раздался хриплый голос, называвший его по имени, он взглянул на стоявшего пред ним вооруженного мужа.

Это бы Кальпурний. Окруженный стражей, он стоял посредине тюрьмы и звал Марка по имени. Красноватый свет фонаря озарял его высокую фигуру, и было видно его нахмуренное чело, мрачный взгляд и насупившиеся брови.

Марк приподнялся на локте и удивленно посмотрел на Кальпурния.

– Марк… – снова окликнул тот юношу.

– Я, – отозвался узник. – Говори, что тебе нужно.

Кальпурний приблизился. Он был крайне возбужден.

– Я в последний раз говорю тебе… – мрачно и глухо начал любимец кесаря. – Пользуйся, безумец, теми благодеяниями, которыми одаряют тебя боги; теми милостями, которыми готов тебя осыпать наш добрый кесарь в случае твоего отречения от веры в Распятого. Слушай: великий Максимиан внял мольбам твоего брата Аврелия, который просил и за тебя, и за сестру твою Ирину. Я приношу тебе свободу – свободу во имя кесаря. Можешь точно так же, как и брат твой, который внял голосу разума, пользоваться богатствами и роскошью, только поступи так же благоразумно, как он: отрекись от ереси христианской. Кесарь поручил мне сказать, что ему очень хотелось бы иметь в числе своих телохранителей обоих Фламиниев, потомков знатного рода, сыновей богатых родителей. Он говорит, что в самом скором времени возведет вас и еще в более высокие должности, только отрекитесь от своих заблуждений. Воскурите фимиам пред Юпитером Капитолийским, принесите жертву священным богам.