Полная версия

Япония. Жемчужины истории и культуры

Из любой части города можно было увидеть императорский дворец – комплекс сверкающих строений, покрытых красным лаком, с зелеными черепичными крышами. Их окружали глинобитные стены. Целая армия рабочих трудилась день и ночь, чтобы возвести 200 зданий, башен и крытых галерей. Весной сады, водоем и изящные павильоны утопали в белых цветах вишни.

Но больше всего поражала великолепием тронная палата дворца. Ее крышу, выложенную изумрудно-зеленой черепицей, поддерживали 52 колонны. В центре, под балдахином, увенчанным золотыми фениксами, стоял императорский трон. Справа и слева от него располагались две пагоды – Башня белого тигра и Башня синего дракона. В залах дворца толпились министры, чиновники, государственные мужи, а также множество придворных. С юга от здания располагался Священный весенний сад, который украшали пруды и висячие беседки. В нем проводились вечеринки, праздничные трапезы, поэтические турниры и другие развлечения.

Камму (735–806) – величайший император Японии, японский Карл Великий

Из собрания храма Энрякудзи © Wikimedia Commons

От стен дворца начинался широкий бульвар, который шел через весь город до ворот Расёмон. Там по бокам центральной улицы стояли два буддийских святилища. Остальные храмы были вынесены далеко за городскую черту. В городе также имелись святилища, посвященные всем важнейшим ками, и две огромные площади, которые занимали рынки – Западный и Восточный. Там покупатели могли запастись рисом, шелком, сакэ и вообще всем, что только душе угодно.

Аристократам принадлежали огромные поместья с пейзажными садами. Куда скромнее были жилища мелкого люда – тех, кто работал в этих поместьях, служил в правительственных учреждениях, готовил пищу, ткал шелк, убирал грязь, занимался разным физическим трудом.

Всадники-северянеВ 789 году Камму собрал армию численностью 4000 человек, и она двинулась маршем на север, в земли, где искони обитало племя эмиси. Войско было собрано по призыву и состояло в основном из пехотинцев, которые несли деревянные щиты, луки и стрелы и тащили тяжелые катапульты. Еду, одежду и доспехи солдаты добывали себе самостоятельно.

Предводителем эмиси (они, скорее всего, были потомками людей Дзёмон, вытесненных с прежних мест) был царь по имени Атэруи. Люди Ямато – возможно, просто пытаясь принизить врагов – описывали их как варваров, которые живут в норах, одеваются в меха и пьют кровь. В действительности эмиси были великолепными наездниками, любили устраивать внезапные партизанские вылазки, ошеломляющие противника. Они на полном скаку выпускали тучи стрел, «собираясь в кучу, как муравьи, и рассыпаясь в разные стороны, как птицы». Чтобы держать это племя подальше от своих границ, предшественники императора Камму построили целую цепь крепостей наподобие Великой Китайской стены.

Вступать в бой с эмиси рекрутам, мягко говоря, не хотелось. Генерал, понимая это, слал в тыл депеши, в которых жаловался сначала на мороз, который якобы мешает войску двигаться вперед, а затем, с наступлением лета, на невыносимую жару. Рассердившись, Камму одернул его, отправив полководцу строгое предупреждение. Войско резко двинулось в атаку, сжигая дома и хлеб на полях.

Тут из-за холмов, расположенных на востоке, на полном скаку вылетела кавалерия эмиси, числом не более тысячи человек. Залпы стрел, которыми они осыпали врагов, следовали один за другим. В итоге из войска Камму на реке Коромо «25 человек были убиты, 245 ранены стрелами, 1316 упали в реку и потонули… Более 1200 человек выбрались голыми на берег», – докладывал императору невезучий генерал. Запись об этом сохранилась в «Сёку нихонги» – официальной хронике той эпохи. Что же касается людей Ямато, то они зарубили меньше ста эмиси.

Понятно, что из крестьян, которые шли на войну не по своей воле, солдаты получались плохие. В 792 году Камму отменил призыв в армию и приказал, чтобы в каждой провинции набирали ополчение из местной захудалой аристократии.

Эта новая армия была уже более профессиональной. Японские воины изучили тактику эмиси – стрельбу из лука на скаку, приемы партизанской войны. Впоследствии все это превратилось в знаменитые самурайские боевые искусства. В 801 году на север выступило войско из 40 000 воинов. Они привели эмиси к покорности. Правда, для того чтобы взять в плен царя Атэруи, потребовался целый год. Камму приказал казнить его за пределами столицы, дабы защититься от зла, которое мог натворить разгневанный дух.

Амбициозные начинания Камму – возведение двух новых столиц и война с эмиси – истощили императорскую казну. Чтобы ее пополнить, правительство обложило крестьян тяжелыми налогами, притом что им приходилось выполнять и различные повинности. Многие люди покинули свои наделы и стали бродягами. В результате Камму вынужден был отказаться от дальнейших дорогостоящих проектов.

Для императора важнейшей проблемой являлось удержание власти в условиях, когда элитные кланы, в первую очередь Фудзивара, так и норовили вырвать ее из рук. К счастью для правителя, старые, могущественные предводители знатных родов в большинстве своем на тот момент скончались, а их неопытные преемники были заняты поиском средств для переселения сначала в Нагаоку, а затем в Хэйан-кё. Камму решил «оптимизировать» огромный императорский двор – он понизил статус многих принцев и принцесс, низведя их до уровня обычных аристократов. Император раздал им в управление провинции, наложил обязанность охранять границу и присвоил им клановые имена, например Минамото или Тайра. Спустя несколько сотен лет это решение привело к фатальным последствиям.

Буддийское духовенство было также крайне важно держать под контролем. Эту проблему Камму решил, побуждая священнослужителей посвящать силы и время духовным, а не мирским и уж тем более не политическим вопросам.

Просветление превыше всегоВ 804 году в Китай с торговой миссией отправился караван кораблей. Среди прочих путешественников были два молодых монаха.

Один из них, серьезный аскет по имени Сайтё, жил отшельником на горе Хиэй, погрузившись в книги, где была описана возвышенная, одухотворенная форма буддизма, не так давно возникшая в Китае на горе Тяньтай. Именно там молодой путешественник провел восемь месяцев, а когда вернулся в Японию, то основал новую секту.

Это была школа Тэндай – форма буддизма, проникнутая сердечной, приветливой теплотой. Практика и вероучение в ней могут сильно варьироваться, а пантеон достаточно обширен, чтобы вместить любое число будд и боддхисаттв (святых, которые отказались от состояния будды, дабы помочь другим в его достижении), а также ками, которые отождествлялись с буддийскими божествами. Центральным элементом учения являлась Лотосовая сутра, которая считалась окончательным и наиболее полным выражением учения Будды. Теперь состояния Будды мог достичь не только монах, сосредоточенный на собственном спасении, а вообще любой человек. Предполагалось, что просветление уже здесь, его надо только увидеть.

Тэндай сделалась самой влиятельной сектой при дворе императора и одной из наиболее важных школ японского буддизма. В более позднюю часть эпохи Хэйан она породила множество популярных сект, которые распространяли буддизм среди простого народа по всей территории Японии. На горе Хиэй Сайтё основал храм Энрякудзи. Обрастая все новыми постройками, он постепенно превратился в огромный комплекс из более чем 3000 зданий и стал национальным центром буддийских духовных исканий.

На протяжении периода Нара лишь аристократам разрешалось становиться священнослужителями. В противоречии с этим храмы секты Тэндай набирали в свои частные армии крестьян. Их монахи приобрели репутацию драчунов и скандалистов.

Кроме нового учения, Сайтё привез из Китая семена чайного куста. Император Сага, сын Камму, поощрял разведение чая, и вскоре новый напиток полюбили не только представители духовенства, но и все остальные люди. В Японии Сайтё по сей день почитают под именем Дэнгё Дайси.

Кукай, второй монах, отплывший в Китай вместе с Сайтё, стал еще более знаменитым и почитаемым. На континенте он в течение трех лет изучал санскрит и получал устные передачи эзотерических буддийских практик, находящихся в близком родстве с индийской тантрой.

Кукай основал секту Сингон (что переводится как «школа мантры»). В центре его учения стояла вера в космического Будду Вайрочану (по-японски Дайнити Нёрай), а целью считалось достижение состояния будды в нынешнем теле. В Сингон делали акцент на мантрах, символах, ритуалах и мандалах, что обеспечило этой школе широкую популярность среди хэйанских придворных.

Кукай прославился как новатор, поэт, художник и каллиграф. Считается, что это он изобрел кану – слоговой алфавит, основанный на упрощенных китайских знаках, который сделал искусство письма доступным любому человеку. Кукай – один из самых почитаемых святых в Японии; ему поклоняются, именуя его Кобо Дайси.

Новые, динамичные школы буддизма помогли заполнить пустоту, оставшуюся после того, как императорский двор покинул Нару и ее храмы. Они вскоре перенесли свои резиденции в отдаленные горные районы. Если в Наре буддийские секты были частью государственного аппарата, то новые направления создавали собственные храмы, линии преемственности, а порой даже армии.

Дерево глицинииКамму стал последним императором в японской истории, в руках которого была сосредоточена власть. Его второй сын, император Сага, прославился главным образом как поэт. Он был одним из трех величайших каллиграфов своего времени (в этот топ-3 также входил Кукай) и первым императором, который начал пить чай. Реальную же власть после смерти Камму быстро захватил клан Фудзивара.

Фудзивара были потомками Накатоми-но Каматари, который вступил в заговор с принцем Нака, чтобы свергнуть клан Сога. Они прибегли к коварному методу, который Сога тоже в свое время использовали: добились того, что супругами всех императоров становились только девушки из их клана, даже если это означало, что государю придется жениться на собственной тетке. В те времена знатные люди имели по несколько жен и наложниц. У каждой из них был собственный дворец, куда супруг наведывался лишь время от времени. Дети императора росли в доме матери и ощущали себя не столько членами императорской семьи, сколько членами рода Фудзивара. Дедушки, дяди и тести, принадлежащие к этому роду, указывали им, что делать.

Другой ловкий прием Фудзивара заключался в том, что государю полагалось отречься от престола, как только у него рождался наследник. Это аргументировали тем, что в противном случае монарх может умереть во дворце и этим осквернить его. После отречения император принимал монашеский сан и посвящал себя каким-нибудь безобидным занятиям вроде поэзии или живописи. В результате образовалась целая череда несовершеннолетних правителей, при которых реальную власть держал в руках регент – дедушка, тесть или дядя императора, происходящий из клана Фудзивара.

Время от времени появлялись императоры, чья мать была не из рода Фудзивара. Такие государи пытались сбросить с себя удавку могущественного клана. Когда император Уда взошел на трон в 887 году, ему был 21 год – необычайно зрелый возраст по тем временам! Во избежание неприятностей Уда назначил одного из Фудзивара великим канцлером. Зато своим тайным советником он сделал человека, не принадлежащего к этому клану.

Выбор его пал на знаменитого ученого и каллиграфа того времени – Сугавара-но Митидзанэ. Это был мягкий, серьезный человек, знаток китайских классических авторов и китайского стихосложения. Император хотел восстановить принципы благого правления, сформулированные принцем Сётоку. Он поручил Митидзанэ произвести ревизию судебных прецедентов, издать эдикты, подтверждающие права крестьян на их наделы, чтобы могущественные аристократы и монастыри не могли захватывать их землю, а также подвергнуть проверке провинциальных сборщиков налогов, которые славились тем, что были крайне нечисты на руку.

В 894 году он назначил Митидзанэ послом в Китай и попросил его присоединиться к одной из регулярных торговых миссий. Но к тому времени династия Тан пришла в упадок, Китай был охвачен беспорядками. Он уже не мог служить ни образцом, ни источником вдохновения, и для японцев не было никакого смысла рассматривать его в этом качестве. Митидзанэ посоветовал государю прекратить отправку миссий. Так завершился период длиной 250 лет, на протяжении которых Китай служил донором для Японии. Началась новая, славная эпоха чисто японской культуры.

Однако вступить в конфликт с Фудзивара значило обречь себя на гибель. В 897 году они принудили императора отречься от престола и посадили на трон его 12-летнего сына. Спустя четыре года великий канцлер Фудзивара-но Токихира выдвинул против Митидзанэ ложное обвинение в заговоре против императора. Живи каллиграф в любую другую эпоху, не сносить бы ему головы. Но тогда времена были совершенно не воинственные. Фудзивара удерживали власть интригами, а не насилием. Врагов не казнили, а отправляли в изгнание.

Хэйанский аристократ не мыслил себе жизни вне императорского двора. Получить назначение в глухомань, в отдаленную провинцию было равнозначно ссылке, подобно смерти. Митидзанэ отправили на Кюсю. Сердце его было разбито, и два года спустя он умер от душевных страданий. После его кончины на страну обрушились эпидемии, бури, наводнения, что явно было делом неупокоенного духа. В зал для аудиенций в императорском дворце ударила молния, убила много чиновников, а само здание сгорело до основания. Тогда Митидзанэ посмертно восстановили в прежней должности, повысили в ранге, и в результате он превратился в божественного покровителя каллиграфии, поэзии и всех, кто стал жертвой несправедливости.

Так все и шло по накатанной колее: император садился на трон, будучи ребенком, и отрекался от власти, произведя на свет наследника. Государь занимался отправлением религиозных церемоний, которые вскоре стали его единственным делом. Как к божественному потомку богини солнца к нему проявляли всевозможное почтение. Но реальная власть оставалась в руках у тех, кто держал монарха под контролем – иначе говоря, у Фудзивара.

Фудзивара-но Митинага и его ласковая диктатураВ 1018 году вельможа по имени Фудзивара-но Митинага устроил пир в честь того, что его третья дочь сделалась наложницей его же внука – десятилетнего императора Японии. По такому случаю он сложил стихотворение, в котором прославлял свою власть. Собравшиеся аристократы раболепно декламировали его снова и снова и расхваливали на все лады.

Из 13 детей Митинаги все дочери стали супругами императоров, причем три из них носили титул императрицы в одно и то же время. Все его сыновья сделались регентами.

В юности Митинага решил любой ценой проложить себе путь к власти. Его конкурентами были исключительно члены собственной многочисленной семьи – непрерывно растущего клана Фудзивара. Митинаге повезло, и в 995 году два его старших брата скончались, тем самым расчистив ему дорогу.

Из серьезных соперников оставался только один: его энергичный, напористый, красивый племянник Корэтика, молодой человек 21 года от роду. Отец Корэтики был регентом, а сестра – супругой императора Итидзё, императрицей Тэйси. Итидзё любил свою императрицу и всецело доверял ее брату.

Пока Корэтика оставался в столице, Митинага не мог спать спокойно. Он решил погубить племянника.

Корэтика тайно посещал одну придворную даму. В 996 году он обнаружил, что отрекшийся император, предшественник Итидзё, тоже наведывается к ней. Охваченный ревностью, Корэтика приказал своим слугам обстрелять его из луков. Одна из стрел пронзила рукав экс-императора. Это был непозволительный акт оскорбления величества. Митинага только и ждал такого случая! Корэтику разжаловали, назначили временным генерал-губернатором на остров Кюсю и подвергли высылке. А Митинага тем временем занял наивысшую из существующих должностей – пост Левого министра.

На его пути к безраздельной власти осталось лишь одно препятствие – императрица Тэйси, сестра Корэтики. В 999 году она носила под сердцем второго ребенка от Итидзё. Митинага решил нанести последний, решающий удар. Его старшей дочери Акико было 11 лет. Он устроил так, что ее ритуальное представление ко двору состоялось чуть раньше, чем ожидались роды у императрицы Тэйси.

Акико величаво вступила в изысканно украшенный новый дворец. Ее сопровождали 40 фрейлин. Блестящие черные волосы девочки ниспадали до земли и скользили по полу у нее за спиной. Даже у тех ширм, которыми пользовались приближенные Акико и за которыми дамы прятались, принимая гостей, каркас был покрыт золотым лаком и инкрустирован перламутром. Великолепие дворца настолько ослепляло и очаровывало, что император пропадал там часами. А Акико немедленно получила приглашение в императорскую опочивальню.

В четвертом месяце 1000 года с подачи Митинаги она стала императрицей под именем Сёси. Никогда еще ранее не случалось, чтобы у императора одновременно было две императрицы, поэтому Митинага присвоил императорским супругам разные титулы, проследив за тем, чтобы у его дочери Сёси статус оказался выше, чем у Тэйси.

Теперь Митинага обладал безраздельной властью. А с 1008 года, когда его дочь, императрица Сёси, родила сына, его могущество возросло еще больше. Наследование престола было обеспечено: трон отходил внуку Митинаги.

Митинага ярко воплощал собой тип человека, характерный для эпохи Хэйан. Он любил вызывающую роскошь, блеск, показную пышность, ему нравился сложный придворный церемониал, когда официальные лица в великолепных одеждах двигались, словно исполняя некий торжественный танец. Он привнес в годичный цикл придворных церемоний всю красоту и элегантность, которые были так важны для того времени.

В 1016 году сгорела его главная резиденция – сказочно роскошный дворец Цумитикадо. Губернаторы провинций, которые без одобрения Митинаги не могли получить следующее назначение, бросились вносить средства на восстановление. Другие вельможи тоже лезли из кожи вон, чтобы снискать благосклонность всесильного Фудзивара: они подносили ему в дар мебель, складные ширмы, серебряную посуду, духовые и струнные музыкальные инструменты, мечи.

Достигнув преклонного возраста, Митинага предпринял шаги, направленные на то, чтобы сохранить свое наследие для потомков и обеспечить себе рождение в Чистой Земле – буддийском раю. Он распорядился возвести храм под названием Ходзёдзи, поражавщий своим пышным убранством. Это был самый большой и величественный буддийский храм, какой только видел свет, и построили его, чтобы воспроизвести в мире людей красоты и наслаждения Чистой Земли. Фундамент Золотого зала якобы состоял из горного хрусталя, колонны покоились на каменных слонах, а двери и черепицу изготовили из золота и серебра. Интерьер храма отделали золотом, серебром, лазуритом и драгоценными камнями. В 1053 году Ходзёдзи постигла судьба, достойная подобного монумента тщеславия: храм сгорел, и восстанавливать его уже не стали.

Когда Митинага лежал на смертном одре, о его выздоровлении молились 10 000 священнослужителей. После его смерти, наступившей в 1027 году, появились длинные сочинения, восхваляющие покойного. Они носили громкие заголовки, например «Рассказы о славе и великолепии». Митинага предстает в них как человек, наделенный идеальным вкусом, безупречными манерами, блестящим происхождением и высочайшим интеллектом. На самом деле он отнюдь не являлся ни мудрейшим, ни величайшим из людей. Он не осуществил никаких эпохальных перемен, не провел политических реформ. Он не изменил ход истории, не возвел сооружений, о которых люди могли бы сказать: «О, это построил Митинага!» И величайшим из поэтов его тоже назвать нельзя.

Что у него действительно было, так это ненасытное честолюбие, помноженное на большую удачу, и громадная личная власть, добытая не победой на поле боя, а с помощью политических интриг и блестящих, стратегически просчитанных браков. Он правил обществом, в котором самым суровым наказанием являлась не казнь, как во времена более поздние и более воинственные, а всего лишь ссылка. То была необыкновенно миролюбивая эпоха.

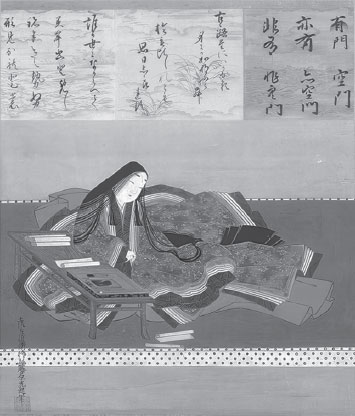

Мурасаки Сикибу. Художник Тоса Мицуоки, XVII век. Придворные дамы эпохи Хэйан носили многослойные кимоно, а волосы у них были настолько длинные, что ниспадали до пола

Тоса Мицуоки, XVII в. © Wikimedia Commons

Мир блистательного принца

В число людей, которые не разделяли высокое мнение Митинаги о себе любимом, входила Мурасаки Сикибу – создательница «Повести о Гэндзи». Она оставила записи о том, как скверно вел себя всесильный регент, когда был пьян, как он однажды ночью принялся стучать в дверь ее комнаты и ей пришлось затаиться и лежать без движения, чтобы не выдать себя. На следующее утро Митинага прислал ей стихотворение, на которое она дала язвительный ответ.

Под управлением рода Фудзивара страна почти три столетия наслаждалась миром и процветанием. Для изнеженных аристократов хэйанского двора то было время бесконечного праздного досуга, которое они проводили, посвящая себя искусству, красоте и любви. Пока крестьяне тяжко трудились на рисовых полях, чтобы добыть себе пропитание, придворные проводили время, созерцая луну, сочиняя стихи, смешивая благовония, играя в сложные, замысловатые игры и превращая любовь в форму искусства. Мужчины слагали высокопарные стихи на китайском языке. Для женщин изучение китайского находилось под запретом, поэтому они освоили кану – слоговую азбуку, которую придумал Кукай. Теоретически это делалось для того, чтобы читать буддийские писания. Однако хитроумные придворные дамы эпохи Хэйан нашли для каны и другое применение. Они вели дневники и писали романы на живом, свободном японском языке, где, не скупясь на детали, описывали свою жизнь и переживания по поводу всего происходящего вокруг.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Изначально подобные частицы имели в западных именах другое значение: они указывали не на род, а на место происхождения. Со временем этот смысл был утрачен. – Здесь и далее, если не указано иное, прим. ред.

2

Четыре Небесных Царя – боги-хранители сторон света.

3

Пер. с яп. Л. Глускиной. – Прим. пер.