Полная версия

Япония. Жемчужины истории и культуры

По мере роста населения отдельные деревни стали объединяться. Сотни, а затем и тысячи людей селились на равнинах и на вершинах холмов. К I веку н. э. в Японии уже существовало более ста маленьких царств. Лучшие заболоченные земли и территория равнин, подходящих для выращивания риса, были перенаселены. За обладание землей и водой начались сначала вооруженные столкновения, а потом и целые войны.

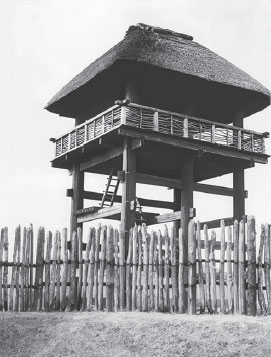

На севере Кюсю, в Ёсиногари, где когда-то располагалось огромное поселение эпохи Яёй, археологи обнаружили оружие из бронзы и камня, запасы наконечников для стрел, а также скелеты людей. Некоторые были обезглавлены, у других наконечники стрел торчали в черепах и конечностях. Когда-то там жило 1200 человек, которых защищал от врагов ров, наполненный водой. Внутри поселения было также много других укреплений – дозорных башен, частоколов с воротами. Там имелись общинные кухни, дом собраний и отгороженное место, где жил правитель.

Засеяв поля в пятом месяце и собрав жатву в десятом, люди Яёй устраивали празднества, во время которых возносили молитвы богам и духам предков и подносили им крепкий алкоголь, полученный из перебродившего риса. Шаманы исполняли ритуальные танцы, украсив себя бронзовыми зеркалами, отражавшими солнечные лучи. Их использовали для гадания и колдовства, они указывали на то, что их обладатель находится в контакте с высшими силами. С древних времен считалось, что благоденствие племени в огромной степени зависит от шамана. Такого человека было вполне разумно избрать правителем, причем во многих случаях вождями становились женщины-шаманки.

Сторожевая башня в Ёсиногари. Люди Яёй жили в эпоху войн, им было необходимо следить, не идут ли враги

© Wikimedia Commons / Fg2

Химико, царица-шаманка

В 239 году н. э. в столицу китайского царства Вэй прибыло посольство от царицы земли Ва и привезло дань – четырех рабов, шесть рабынь и два рулона ткани, каждый длиной 6 м. В китайских династических хрониках говорится, что император ответил: «Вы живете очень далеко, за морем, однако прислали нам посольство и дань. Мы чрезвычайно высоко ценим вашу преданность и дочернюю почтительность. Поэтому мы даруем вам титул “царица Ва, дружественная Вэй”, а также украшение, состоящее из золотой печати с пурпурной лентой. Мы ожидаем, о царица, что вы будете мирно править своим народом и постараетесь сохранять преданность и покорность». Император также отправил в подарок царице Химико сто бронзовых зеркал.

Химико, что означает «жрица солнца» или «дочь солнца», – это первое имя в истории Японии, которое явственно проступает сквозь туман времени. Правда, мы даже не знаем, является ли она реальной личностью или вымышленной. Она не упоминается ни в «Кодзики», ни в «Нихон сёки» – японских исторических текстах, сложившихся через несколько веков после предполагаемого периода ее жизни. Однако биография Химико подробно описана в современных ей китайских летописях.

Согласно этим хроникам, Химико была шаманкой и обладала необыкновенными способностями. В 190 году н. э., когда ей было 20 лет, 30 мелких царств, которые долгие годы вели междоусобную войну, заключили перемирие, создали союз и избрали ее своей царицей. Китайские записи гласят, что она происходила из длинной династии женщин-правительниц, сохраняла девственность и не вступала в брак, но «занималась магией и колдовством, зачаровывая людей. Поэтому они и возвели ее на трон». Землю Ва китайцы именовали «царицыной страной». А народ, которым правила Химико, называл свою страну Яматай.

Химико была глашатаем воли богов, их представительницей на земле. Она общалась с ними, чтобы обеспечить хороший урожай, процветание и мир. Желая сохранить ореол тайны, она не показывалась на людях. Дворец правительницы был окружен башнями и частоколами, похожими на укрепления в Ёсиногари, и его охраняло большое войско. Царице прислуживала тысяча женщин-служанок, а также один мужчина, который подавал ей еду и питье и передавал народу ее слова и повеления.

Химико установила суровые законы и порядки и жесткими мерами принуждала людей к их исполнению. Под ее властью страна Яматай благоденствовала; там процветала торговля и существовала своя система сбора налогов. Младший брат Химико был вторым лицом в государстве. В его задачи входило поддерживать дипломатические отношения с Китаем.

Царица-шаманка правила около 60 лет и скончалась в 248 году н. э., в 80-летнем возрасте. Для нее провели великолепную погребальную церемонию. «Над ней воздвигли великий курган, имеющий более ста шагов в поперечнике, и более ста слуг и служанок последовали за ней в загробный мир», – повествует китайская летопись.

После смерти правительницы трон занял некий царь, но народ отказался ему подчиняться. В стране происходили разные злодеяния и политические убийства. Наконец царицей избрали 13-летнюю девушку по имени Иё, родственницу Химико. Под властью этой царицы-шаманки, которая, по сути, являлась еще подростком, порядок был восстановлен.

Некоторые утверждают, что Яматай, страна Химико, простиралась вокруг поселения Ёсиногари. Другие считают, что она находилась на территории префектуры Нара, которая вскоре стала сердцем объединенной Японии.

Период Кофун (250–538): расцвет ЯматоВ окрестностях Нары есть лесистый холм, чей силуэт похож на замочную скважину. Это абсолютно симметричный круглый курган с примыкающим к нему треугольным выступом. Он круто вздымается над рисовыми полями, а с одной стороны его обрамляет озеро. Это самый старый в Японии кофун – «древняя могила». Сосуды, найденные в нем, датируются 250 годом н. э. – временем, когда умерла Химико, и ученые считают, что этот курган может быть ее погребением.

После кончины Химико погребальные холмы стали появляться в области Нара, распространились по всему Хонсю, а в конце концов и по территории Кюсю. За 300 лет появилось около 20 000 таких курганов. Многие имели окружающий их защитный ров. Внутри находилась погребальная камера, где стоял гроб или несколько гробов, вокруг которых были разложены сокровища (драгоценности, зеркала, оружие) и расставлены слуги. То были не настоящие люди-слуги, как в захоронении Химико, а ханива – большие терракотовые фигуры с маскообразными лицами. Благодаря им мы можем представить разнообразные типы людей, присущие той эпохе. Мы видим воинов в доспехах, танцоров, шаманок с жертвенными чашами в руках, подпоясанных борцов, музыкантов, которые бьют в барабаны, играют на цитрах и колокольчиках. Рядом с ними стояли модели домов с крутыми высокими крышами, лодки и изображения животных. Среди них – мастерски, с любовью выполненные глиняные лошади, у которых тщательно вылеплены гривы и уздечки, а также вепри и обезьяны.

Таким образом, покойник оказывался в окружении знакомых предметов, которые воссоздавали мир, покинутый им, и гарантировали, что на том свете он будет чувствовать себя как дома.

Ханива из терракоты изображает воина в облегающей куртке с расклешенной юбкой, в шлеме и с мечом. VI век н. э.

Из собрания Токийского национального музея © Wikimedia Commons

Некоторые из умерших воинов были конниками, их хоронили вместе с оружием и доспехами. Их шлемы, седла и декоративные лошадиные обвязки были украшены узорчатым шелком и позолоченными подвесками (интересно, что похожие подвески находят и в Северной Азии). В могилах присутствуют короны, бронзовая обувь, украшения из золота и серебра, сельскохозяйственные орудия, например мотыги и лопаты.

На Кюсю есть один огромный курган, который возвышается на берегу моря. Там находятся останки царицы, которая скончалась, когда ей было около 40–50 лет. В захоронении найдены церемониальные зеркала, драгоценности, мечи, копья, каменные топоры, наличие которых указывает на статус покойницы и ее власть.

Но самым эффектным из подобных курганов является мавзолей Нинтоку – легендарного 16-го императора. При его возведении использованы сложные строительные приемы, и оно наверняка заняло не один год. Власть, которой обладали древние государи, позволяла им при жизни распоряжаться целой армией строителей, а после смерти получать самые пышные и блистательные похороны.

Курган Нинтоку, имеющий силуэт замочной скважины, занимает участок большей площади, чем пирамида Хеопса

© Wikimedia Commons / National Land Image Information (Color Aerial Photographs), Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

В стране существовало множество враждующих воинственных кланов, и их предводители стремились перещеголять друг друга размерами своих погребальных курганов. Самым могущественным был клан Ямато (возможно, он ведет начало от царства царицы Химико, которое называлось Яматай). Люди, принадлежащие к нему, жили на плодородных равнинах, которые сегодня окружают город Нара. Они начали подчинять себе другие кланы. Одних они приводили к покорности путем завоевания, других втягивали в свою орбиту за счет того, что давали конкурирующим предводителям титулы и посты в своей администрации. Оружие и доспехи, найденные в захоронениях Ямато, подтверждают, что военной силы у них на все это хватало. Могущественные шаманки воздавали почтение божествам конкурирующих кланов, включали их в свой пантеон. Так клан Ямато начал создавать империю.

В течение 150 лет после смерти Химико в китайских летописях отсутствовали какие-либо сообщения о стране Ва. Вероятно, ее жители были слишком заняты войной друг с другом, чтобы отвлекаться на отправку дани. Но затем между 413 и 502 годами н. э. пять успешных правителей Ямато отправляли к всемогущему китайскому двору своих эмиссаров, прося императора признать их царский статус. Эти правители называли себя Великими Владыками. Теперь Ямато представляло собой единое государство, которое простиралось от центральной части острова Хонсю до самого Кюсю.

Китай с его бюрократическим государственным аппаратом, литературой, философскими школами являлся в Восточной Азии доминирующей державой. Это был яркий, манящий очаг культуры, и окружающие страны, в том числе и Япония, стремились у него учиться. Он воплощал в себе идею цивилизации. Когда на Корейском полуострове три царства – Силла, Пэкче и Когурё – сражались за гегемонию, в Китае тоже шла война между Северными и Южными династиями. В Японию начался приток беженцев, которые несли с собой китайские идеи, культуру, технологии и богов.

Они также импортировали на острова китайскую письменность и образование. При дворе царства Ямато китайский стали использовать в качестве официального языка. Он сделался языком учености и признаком образованного человека, как латынь на Западе.

Благодаря грамоте японцы получили доступ к китайской медицине, календарю, астрономии, конфуцианству. Местные ученые разработали способы записывать китайскими иероглифами тексты на японском языке, который сильно отличается от китайского. С Азиатского материка в Японию были завезены новые приемы верховой езды, технологии гончарного дела, металлургии, а также важные нововведения в области земледелия.

Многие из корейских и китайских переселенцев были искусными ремесленниками. Самые высокопоставленные и талантливые из новоприбывших получали в управление провинции и занимали высокое положение при дворе. Это помогало укрепить власть Великого владыки над беспокойными, неуправляемыми кланами, из владений которых складывалась его страна. К IX веку треть японской знати, подобно французским дворянам Вильгельма Завоевателя, утверждала, что их предки родом с материка.

Но вскоре японцы заимствовали с континента нечто еще более важное.

Период Асука (538–710): Будда встречается с камиВ 538 году н. э. из Пэкче, одного из трех враждующих корейских царств, прибыло посольство с просьбой о военной поддержке. В составе миссии корейский царь отправил в Японию ремесленников, монахов, прислал различные ценные предметы, и в их числе судьбоносный дар – бронзовую статую Будды вместе с ритуальными знаменами и собранием сутр. Заморский правитель призвал Великого Владыку принять буддизм – «самое превосходное» из учений.

Прежде чем попасть в Японию, буддизм распространялся вдоль Шелкового пути, двигаясь из Индии в Китай и Корею, и приобрел колорит, свойственный этим культурам. Учение Махаяны, Великой Колесницы, являлось гораздо более сложным и тщательно разработанным, чем простые, суровые наставления исторического Будды Гаутамы или буддизм Тхеравады – «учение старейших», которое процветало на Цейлоне. В махаянской традиции Будды – это существа, проявленные в человеческой форме, которым поклоняются в храмах, а само учение излагается в священных писаниях.

На самом деле у японцев уже имелась своя религия – ведь Япония была страной богов. Ее жители поклонялись бесчисленному множеству ками – богам, которые произошли от брака Идзанаги и Идзанами и пронизывали собой всю природу. Боги обитали в скалах, в деревьях, в горах, они защищали семьи, кланы и целые царства. Они не имели определенной формы, у них не существовало ни формализованной системы поклонения, ни священных текстов. Самым важным божеством была богиня солнца Аматэрасу.

Великий Владыка Киммэй был первым историческим (в противовес легендарным) правителем Ямато. Он вошел в историю как император Киммэй, хотя сам титул тэнно (император) в то время еще не использовался. Он находился на поводу у своих могущественных советников – людей из кланов Сога и Мононобэ.

Сога были сторонниками религиозной реформы. Они укрепили свою власть за счет того, что отдавали дочерей в жены представителям императорского семейства. В результате большинство правителей оказывались сыновьями или мужьями женщин из этого рода. Клан Сога вел родословную от корейских иммигрантов и рассматривал буддизм, религию Китая, как краеугольный камень цивилизованного общества.

В противоположность им Мононобэ и их союзники, клан Накатоми, были против любых изменений существующего порядка. Из членов этих семей формировалась императорская охрана, им принадлежала монополия на проведение обрядов и ритуалов в честь ками. Они объявили, что ками разгневаются, если японцы станут почитать иноземных богов.

Поэтому император решил испытать новую религию и повелел членам рода Сога провести ритуалы перед статуей. Почти сразу же после этого разразилась эпидемия – ясный признак того, что ками оскорблены. Мононобэ приказали сбросить статую в канал, сжечь дотла только что построенный буддийский храм и высечь трех буддийских монахинь. Словно в ответ на это, весь императорский дворец был разрушен ударом молнии, которая убила тех, кто сбрасывал в канал святой образ.

В конце концов две конкурирующие клики сошлись на поле боя. В 587 году н. э. рядом с горой Сиги состоялось сражение, которое продлилось три дня. Сога были вынуждены отступить. Казалось, буддизм и его сторонники проиграли.

Но тут в дело вмешался 13-летний юноша, который переломил не только ход битвы, но и ход всей японской истории. Он срубил священное дерево нуридэ (сумах китайский), вырезал из него миниатюрное изображение Четырех Небесных Царей[2], почитаемых буддистами, привязал его себе на лоб и дал обет построить храм этим божествам, если Сога одержат победу. В ходе последующей битвы предводитель Мононобэ был убит. Таким путем буддизм утвердился при дворе как доминирующая религия.

Молодой человек был принцем по имени Умаядо, что означает «дверь конюшни». Мать родила его неподалеку от императорских конюшен. Он приходился внуком императору Киммэю. В историю он вошел как принц Сётоку – это имя означает «святая добродетель». Его почитают как основателя японского государства и одного из его самых блистательных правителей.

Победоносный предводитель Сога, который стал теперь верховным министром, пригласил из корейского царства Пэкче ремесленников, чтобы они осуществляли надзор за строительством первого в Японии буддийского святилища – храма Асукадэра. Он состоит из пятиэтажной пагоды и трех главных залов, расположенных вокруг нее. В главном зале возвышается бронзовая статуя Будды, выполненная в строгом аскетичном стиле. Лицо Просветленного имеет суровое, но спокойное выражение. Он изображен в позе лотоса, глубоко погруженным в медитацию. Эта статуя стала первым в истории изваянием Будды, изготовленным в Японии.

Статуя Будды в храме Асукадэра. Выполнена мастером Тори Бусси, величайшим скульптором эпохи. Его имя означает «Тори – создатель образов Будды»

© Wikimedia Commons / 663highland

В центре царства Ямато располагалась прекрасная равнина Асука. Ее плодородные рисовые поля и мягко очерченные холмы расстилаются к югу от мест, где сейчас стоит город Нара. Царство еще не имело постоянной столицы. Когда император умирал, весь двор покидал прежний дворец и вместо него воздвигали новый, чтобы дух покойного не накликал несчастье на новоиспеченного государя. Вместе с монархом перемещалась с места на место и столица.

После смерти Киммэя императрицей стала его дочь. Принц Сётоку, занимающий должность регента, держал в руках бразды правления. Он был великим государственным деятелем, интеллектуалом, покровителем искусств. Именно он осуществил широкомасштабное заимствование китайской культуры.

В прошлом власть распределялась между предводителями кланов. Сётоку составил «Уложение в 17 статьях» – первую конституцию Японии, выдержанную в духе буддизма и конфуцианства, в которой акцент ставился на добродетельное правление. Он ввел систему придворных рангов в китайском стиле, в основе которой лежали личные заслуги. Он отправил первое официальное японское посольство в Китай, ко двору недавно утвердившейся династии Суй, чтобы оно изучило китайские политические учения, буддизм и конфуцианство. Преисполнившись решимости поставить Японию вровень с Китаем, он составил от имени императрицы письмо китайскому императору и адресовал его так: «От владыки Страны восходящего солнца – владыке Страны заходящего солнца». Сообщается, что император пришел в бешенство от такой дерзости и отказался отвечать. Также Сётоку составил две японские исторические хроники, которые стали основой для более поздних трудов по японской истории.

Будучи благочестивым буддистом, он открыл более 40 храмов. Это были великолепные здания, роскошно украшенные внутри. Там проводились величественные ритуалы, внушающие благоговейный трепет; песнопения, аромат благовоний, облачения священнослужителей производили глубокое впечатление на всех присутствующих. Хорюдзи, древнейшая в мире из сохранившихся деревянных построек, стала вместилищем для прекрасной статуи Каннон – бодхисаттвы сострадания. Ее взгляд, устремленный вниз, на верующих, полон неземной нежности.

Сётоку заложил прочную основу японской государственности. Но для того, чтобы спаять воедино конфедерацию царств, еще сохранявших изрядную автономию, и превратить ее в единый имперский организм, потребовался дворцовый переворот.

Государственный переворотВ 645 году Накатоми-но Каматари пересекся с 19-летним сыном императрицы, принцем Нака. Произошло это во время кэмари – любимой при дворе игры в ножной мяч. Каматари был предводителем клана Накатоми – давних союзников Мононобэ, которым Сога нанесли поражение за полвека до этого. Оба аристократа ненавидели всемогущих Сога. Власть этого рода настолько укрепилась, что казалось, он будет вечно править от имени императорской фамилии. Царский сын и Каматари начали встречаться под сенью дерева глицинии – якобы для того, чтобы штудировать китайские сочинения.

В один прекрасный летний день двор собрался на важную церемонию. Принц Нака убедился, что ворота дворца заперты, подкупил стражу и спрятал копье в зале для аудиенций. Затем он изрубил на куски молодого предводителя клана Сога. Это произошло на глазах у всех, включая императрицу. Она тут же отреклась от престола, поскольку смерть, произошедшая в присутствии государыни, осквернила ее.

Вот так императорская семья вернула себе политическую власть. Принц Нака посадил на трон своего дядю, но удерживал реальную власть в собственных руках вместе с Накатоми. В память об их встречах царевич пожаловал сообщнику имя Фудзивара, что означает «глициния».

Он принялся разрабатывать программу реформ, которая получила название «Тайка» – «Великое изменение». Она наделяла императора абсолютной властью над страной и всеми ее жителями, в том числе над предводителями ранее существовавших кланов. Единовластие обосновывалось тем, что «не может быть на небе двух солнц, а на земле – двух владык». Это была бескровная революция. Нака ввел должности трех министров – советников государя: левого (наивысший пост), правого и внутреннего министров.

Принц также провел масштабную земельную реформу: приказал перевести все земли в собственность государства и поровну распределить их между земледельцами. Тем самым он одним ударом выбил почву из-под ног у предводителей кланов и создал централизованное государство, подчиненное императору. Минус был в том, что крестьяне получали одинаковые наделы земли, а вот аристократам принц Нака раздавал более крупные участки, исходя из их ранга, службы и позиции при дворе. В результате знать сохранила свое привилегированное положение. Храмы и святилища тоже начали накапливать частные земельные наделы. На равнине Асука росли теперь буддийские храмы и монастыри с белыми стенами, ярко-красными колоннами, изогнутыми крышами, воздвигались многоэтажные пагоды и дворцы, раскрашенные в яркие цвета. В город прибывали все новые искусные иммигранты, многие из которых были уроженцами корейского царства Пэкче.

Но отношения с Пэкче резко оборвались, и их конец стал началом новой великой эпохи.

Корейская авантюраВ 660 году н. э. царство Пэкче, давний союзник Японии, было завоевано конкурирующим царством Силла. Последнее получило поддержку от династии Тан, которая недавно утвердилась в Китае. Приверженцы царя Пэкче обратились к японцам и попросили, чтобы те помогли восстановить его власть.

Императрица Саймэй (мать принца Нака, снова взошедшая на трон после отречения) немедленно собрала большое войско и военный флот. Главнокомандующим стала она сама. Государыня переехала в северную часть острова Кюсю и там, в Асакуре, основала свою столицу, обращенную в сторону Кореи.

Но когда все воины Ямато уже сели на корабли, чтобы отплыть в Корею, императрица заболела и умерла. Принц Нака перевез ее останки обратно в Асуку, где и произошло погребение. Облаченный в белые траурные одежды, наследник провел смотр экспедиционной армии, глядя на нее из временного дворца в Асакуре.

Лишившись императрицы, которая их вдохновляла, японцы потерпели поражение. В сражении возле устья реки Пэккан флот Ямато вступил в бой с огромными морскими силами танского Китая и царства Силла. Ко дну пошли 400 японских судов, 10 000 моряков, находившихся на них, погибли. Одновременно кавалерия Силла на суше истребляла войско, собранное сторонниками реставрации царства Пэкче. Это был конец для Пэкче и трагедия для Ямато. Японцы потеряли и территории на Корейском полуострове, и ключевого союзника, и доступ к технологиям и культуре, созданным на материке. Отныне Ямато развернулось в сторону Китая – страны с централизованным правительством и влиятельным буддийским духовенством.

Танский Китай был самой космополитичной страной в мире. Он представлял собой огромную империю, из которой во все стороны расходились торговые пути, дотянувшиеся даже до Рима. В Чанъани, великолепной танской столице, лицом к лицу сталкивались купцы и дипломаты, прибывшие из разных уголков света. Когда эта блистательная культура стала распространяться на восток, Япония сделала мощный рывок вперед.

Принц Нака, которому уже исполнилось 36 лет, стал преемником своей матери и принял титул тэнно – император. Он правил под именем Тэндзи, и под его властью в Японии наступил небывалый культурный расцвет. Знакомство с китайской цивилизацией высвободило колоссальные силы, которые до той поры дремали под спудом. Это был взрыв, который затронул все сферы жизни. При дворе Тэндзи все увлекались литературой, поэты слагали страстные любовные стихи и гимны в честь моря и гор Японии. Придворные обожали гигаку – драматические представления под музыку, где актеры выступали в масках. Такие спектакли устраивали и при дворе, и в буддийских храмах.

Великолепные фрески, обнаруженные в курганах Такамацудзука и Китора, изображают знатных людей того времени. Перед зрителем предстают элегантные придворные дамы; у них маленькие яркие рты, похожие на бутон розы, волосы зачесаны назад. На красавицах длинные шелковые кофты с пышными рукавами, из-под них ниспадают юбки в красную, белую, зеленую полоску. Рядом изображены мужчины-придворные в черных лакированных шапках, в кафтанах с длинными рукавами, из-под которых выглядывают широкие шаровары-хакама – такой наряд вполне уместно смотрелся бы и в Китае, при дворе династии Тан. На стенах представлены также карты звездного неба и живописные изображения животных, символизирующих стороны света. Это синий дракон, белый тигр, красная птица и черепаха, обвитая черной змеей. Они расположены в соответствии с правилами китайской астрологии.