Полная версия

Япония. Жемчужины истории и культуры

Лесли Доунер

Япония. Жемчужины истории и культуры

Памяти моей мамы Лили Чань, которая соединила в себе китайское и канадское начало, и моего папы-канадца Гордона Доунера, поклонника китайской культуры. Также посвящается Артуру, который был моим спутником в этом путешествии, как и во многих других

Lesley Downer

THE SHORTEST HISTORY OF JAPAN

This edition published by arrangement with Black Inc., an imprint of SCHWARTZ BOOKS PTY LTD and Synopsis Literary Agency.

© Lesley Downer, 2024

© Бушуева Ю. С., перевод на русский язык, 2025

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2025

КоЛибри®

Потрясающий очерк долгой и насыщенной истории Японии, охватывающий колоссальный объем материала.

Питер Франкопан, историк, автор книги «Первый крестовый поход: зов с Востока»Познавательный и динамичный справочник для всех интересующихся Азией.

Хамфри Хоксли, журналист BBCУ Лесли Доунер настоящий писательский талант оживлять прошлое во всем его многообразии: моду, искусство, верования, занимательные происшествия и ярких личностей. Нельзя не отметить и внимание, с которым она относится к женским судьбам.

Джон Мэн, историк, китаист-монголоведОстроумно и энергично и в то же время доходчиво и информативно. Эта книга – не просто перечисление имен и дат, а целый парад колоритных персонажей, выдающихся достижений и инноваций. Казалось бы, всего из 50 000 английских слов соткать достойное историческое повествование, уделив внимание литературе, пище, религии, высокой политике, гендеру, эстетике и военному искусству – задача невозможная. Однако автор справляется с ней блестяще.

Nikkei AsiaЗамечательное и очень познавательное чтиво, полезное как широкой аудитории, так и специалистам.

Library JournalЯпония сегодня

Список иллюстраций:

1. Стоянка Саннай-Маруяма © Wikimedia Commons / 663highland

2. Статуя Большого Будды © Wikimedia Commons / 663highland

3. Гробница императора Нинтоку © Wikimedia Commons / National Land Image Information (Color Aerial Photographs), Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

4. Бёдоин © Wikimedia Commons / Martin Falbisoner

5. Танцовщица Окуни © Wikimedia Commons / Tokugawa Art Museum

6. Маска театра Но. Из собрания Токийского национального музея © Wikimedia Commons / Daderot

7. «Большая волна в Канагаве» Хокусая (ок. 1830–1832) / The Met Museum

8. Токийское столичное правительственное здание © Wikimedia Commons / Kakidai

9. Рокумэйкан. Из коллекции Рейксмюсеума © Wikimedia Commons

Страна Ва: Япония от культуры Дзёмон до эпохи Хэйан

Введение: до начала времен

Эпоха боговИстория Японии начинается с танца.

В начале был хаос. Из первородных хлябей появились божества, и спустя семь поколений родились два бога – брат и сестра, Идзанаги и Идзанами. Получив от старших богов приказание создать из хаоса порядок, пара спустилась с небес по радужному мосту. Идзанаги окунул копье в маслянистое первичное месиво, и из капель, упавших с наконечника, образовались Японские острова.

Чресла этой пары породили множество других божеств, в том числе Аматэрасу, богиню солнца. Если она была довольна, было светло. Но однажды ее брат, бог бури, оскорбил сестру, и она спряталась в пещере, а мир погрузился во тьму. Боги придумывали разные способы выманить ее наружу, но ничто не помогало. Наконец богиня танца и веселья принялась исполнять жизнерадостный и откровенно непристойный танец, срывая с себя одежду. Боги разразились громоподобным смехом, и Аматэрасу, не в силах противостоять любопытству, выглянула из пещеры. Вот так и был спасен мир.

Культура Дзёмон: охотники и собиратели в стране изобилия14 500 год до н. э. Рассвет в лесу, где-то на восточной окраине Азиатского континента, в густом тумане времени. Перед нами племя первобытных людей. Одни собирают дрова, другие, стоя на коленях, разжигают костер. Им зябко, они поплотнее запахивают накидки из звериных шкур. Волосы у этих людей длинные. Кто-то носит их просто распущенными, кто-то собранными в прическу, которая скрепляется шпильками из дерева или кости.

Члены племени замечают: в месте, на котором разжигали костер, земля становится твердой, как камень. Почва здесь глинистая, плотная и пластичная. И вот одна из женщин набирает пригоршню земли и начинает лепить ее, придавать ей форму. Надавливая большим пальцем, она делает в глине углубление, потом обжимает края, вытягивает их, делает тоньше и превращает в стенки сосуда.

Затем она кладет глиняную форму в огонь, и та постепенно становится твердой, непроницаемой. Теперь в ней можно держать воду и еду. Так глина стала горшком, а люди овладели новой революционной технологией, которая полностью преобразила их жизнь.

Спустя много тысячелетий эту женщину и весь ее народ будут причислять к культуре Дзёмон. Данное название означает «веревочный узор», потому что орнамент, украшающий керамику, своей формой напоминал веревку.

С помощью радиоуглеродного метода первые сосуды культуры Дзёмон были датированы 14 500 годом до н. э. Жители Месопотамии научатся делать глиняную посуду лишь 7000 лет спустя, и еще больше времени пройдет до появления в Египте пирамид и сфинкса. Зато в Китае и Японии люди уже умели кипятить воду и готовить пищу в глиняных горшках – за тысячи лет до того, как этому научился остальной мир.

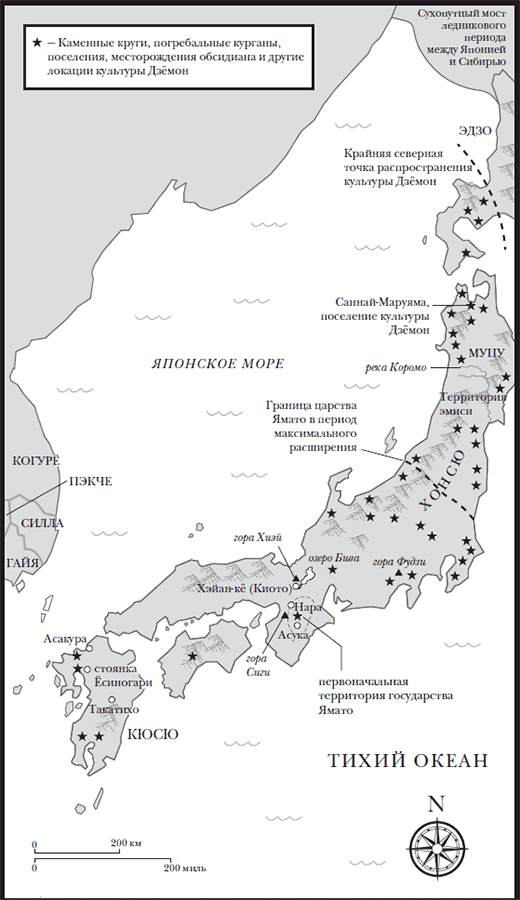

А еще раньше, задолго до появления дзёмонских горшков, в мире стоял Ледниковый период. Значительная часть океана тогда замерзла, и уровень моря снизился так сильно, что большие полосы земли – сухопутные перемычки – выступили из воды и соединили Азиатский материк, нынешние Сибирь и Корею, с участком суши, который сейчас является Японией. Люди, которым суждено было стать предками людей Дзёмон, двинулись на восток, навстречу солнцу. Они следовали за стадами доисторических слонов и гигантских оленей в поисках дичи, на которую можно охотиться, и растительной пищи, которую можно собирать.

Такие великолепные сосуды с орнаментом в виде языков пламени изготавливались между 3500 и 2500 годами до н. э. Их использовали для приготовления и хранения пищи, но явно ценили также за декоративные достоинства. Узоры на этих сосудах, возможно, имели конкретное символическое значение

Выставка в институте Сейнсбери Британского музея © Wikimedia Commons / Morio

В этих краях царил холод. Здесь выпадало много снега и случались страшные бури. Найти пищу было трудно. Но люди Дзёмон умели делать горшки, а значит, они имели возможность варить овощи, желуди, конские каштаны и носить запасы с собой во время кочевки. Они готовили мягкую пищу для маленьких детей и беззубых стариков, благодаря чему последние могли прожить дольше и передать соплеменникам опыт и знания.

Около 11 000 года до н. э. началось таяние ледников. Лед отступил, уровень моря поднялся, вода затопила перешейки. Так возникли острова, которые мы называем Японией. Климат стал мягким, теплым и влажным. Выпадало много дождей.

Охотники и собиратели оказались в стране изобилия, которая напоминала рай. Здесь было полно орехов, ягод, фруктов, семян, кореньев, грибов. В пышных лиственных лесах, покрывающих склоны гор, водились дикие кабаны, олени, горные козы и медведи – на них было можно охотиться, выслеживать, травить собаками. Ближе к вершинам гор охотники находили обсидиан – твердое вулканическое стекло. Его раскалывали, обрабатывали и получали наконечники для стрел и копий. На месте перешейков теперь простирались морские воды, которые кишели тунцом, лососем, дельфинами и тюленями. Люди ели моллюсков, крабов и водоросли, оставляя после себя мусор – огромные «раковинные кучи».

Земля была такой плодородной, что далеко кочевать в поисках еды стало уже не нужно. Большинство охотников и собирателей не делали керамических сосудов, поскольку их трудно носить с собой. Но у тех, кто осел на одном месте, со временем развилась сложная и богатая культура. Мало-помалу популяция, численность которой первоначально составляла несколько тысяч человек, выросла до четверти миллиона.

Через 10 000 лет после первого глиняного горшка, в 4000 году до н. э., жители Японии перешли к оседлому образу жизни. Они строили дома с толстыми крышами, края которых доставали почти до земли. В середине пола было углубление, где потрескивал огонь. Дым от него выходил в круглое отверстие в крыше. Люди теперь не только занимались собирательством, но и сами выращивали растения – соевые бобы, бутылочные тыквы, коноплю, адзуки (фасоль угловатую) и персики.

Особенно крупное сообщество сложилось на стоянке Саннай-Маруяма, на севере острова Хонсю. Археологи обнаружили на этом месте несколько сотен остатков свайных домов, причем некоторые даже имели каменные полы. В поселке были также крытые тростником свайные амбары для хранения съестного и сторожевые вышки, стоящие на массивных деревянных столбах. Помимо Саннай-Маруямы, существовали и другие поселения, главным образом на островах Хонсю и Кюсю.

Центром такого поселка часто являлся овальный «длинный дом» – здание с большим одиночным помещением внутри. Это была общественная постройка, где собирались люди со всей округи, чтобы проводить праздники и ритуалы. Некоторые общинники занимались гончарным ремеслом. Они изготавливали великолепные сосуды, обильно украшенные по верхнему краю лепным орнаментом в форме волн или языков пламени. Такие горшки использовались для приготовления и подачи пищи. Каждый из них был неповторим, каждый являлся произведением искусства; в этом обществе умели ценить красоту и мастерство.

Некоторые ремесленники изготавливали догу – глиняные куклы, богато украшенные орнаментом. Часто у них были выпученные глаза, сложные прически, иногда имелись признаки беременности. А порой догу изображали не людей, а свиней или собак.

Догу. Поздний Дзёмон (1000–300 г. до н. э.). Найдена в Камэгаоке, недалеко от Саннай-Маруямы. Фигурка полая внутри. Изначально она была окрашена красным пигментом, следы которого заметны до сих пор

© Wikimedia Commons / Bigjap

Догу помогают нам понять, какими были люди Дзёмон и как они жили. Давайте представим их в момент, когда они входят в свои «длинные дома». Они покрывали лицо и тело татуировкой, одежду ткали из волокон конопли или из луба шелковицы, носили серьги, ожерелья и подвески. У многих не хватало зубов – их намеренно выбивали во время ритуала инициации. Эти люди танцевали и пели под звуки барабанов, цитр и свистулек, изготовленных из оленьих рогов. Они устраивали собрания, когда шаман, поев галлюциногенных грибов или выпив хмельной напиток, входил в транс и общался с духами, прося их послать удачу во время охоты и рыбной ловли, защитить от извержений вулканов, от тайфунов, наводнений и землетрясений.

Поселение Саннай-Маруяма было также крупным центром меновой торговли. Люди тогда ходили пешком из деревни в деревню и даже переплывали на лодках-долбенках проливы, отделяющие их как от острова Эдзо (совр. Хоккайдо), так и от Азиатского материка. Они торговали обсидиановыми наконечниками для стрел, лаковыми изделиями, керамикой, нефритом, янтарем, солью, браслетами из раковин, иглами из костей и рогов животных, рыболовными крючками, гарпунами с длинной рукояткой.

Но около 1500 года до н. э. климат начал меняться и стал более холодным. Несмотря на это, люди Дзёмон не захотели перенять навыки земледелия у переселенцев с Корейского полуострова, которые стали мигрировать на Кюсю около 900 года до н. э. И в самом деле, зачем горбатиться, рыхлить землю мотыгой и взрезать ее плугом, если еду в любом количестве можно просто собрать?

Тем временем климат становился все более суровым, пища – все менее обильной, и популяция Дзёмон начала довольно быстро сокращаться. Приближалось время грандиозных изменений.

На краю мираЖизнь людей Дзёмон и всех, кто за ними последовал, была теснейшим образом связана с землей, на которой они жили.

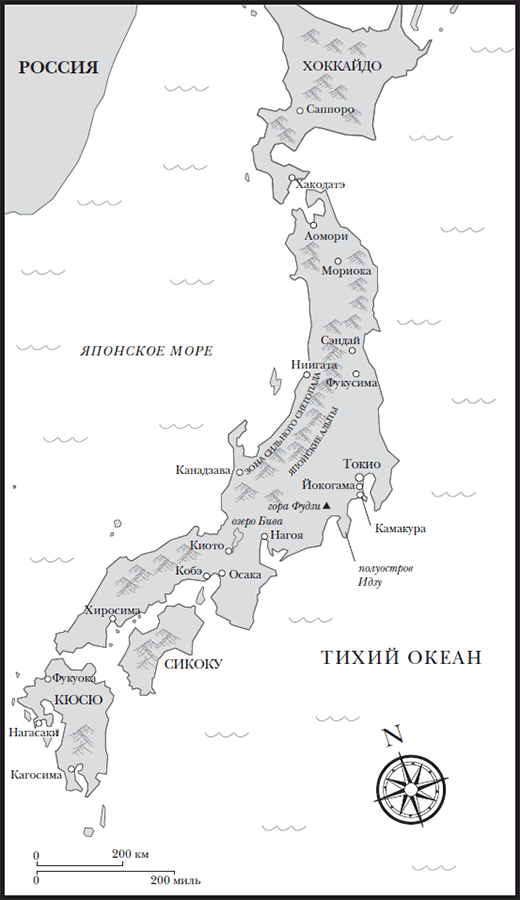

Япония – страна островов. Она вытянулась вдоль азиатского берега, словно ожерелье, простираясь от Кореи на юге до Сибири на севере. Даже в точке, наиболее близкой к материку, Японию отделяют от Азии целых 190 км. Это гораздо больше, чем расстояние, отделяющее Британию от Европы. По сравнению с Англией Японские острова значительно менее доступны. Море защищало их от вторжений, давая японской культуре возможность пройти уникальный и самобытный путь развития. Благодаря этой естественной преграде Япония в критические моменты истории могла изолироваться от любых событий, происходивших во внешнем мире.

На протяжении всей истории отношения Японии с соседями – Кореей и Китаем – оставались сложными. Много веков Китай играл по отношению к соседним странам Азии такую же роль, как Греция и Рим – по отношению к Европе. Он являлся маяком цивилизации и создавал образцы, которым следовали другие. Искусство, философия, религия и даже письменность древних японцев были во многом заимствованы из Китая, но потом претерпели трансформацию, в результате которой возникла уникальная культура.

Японский архипелаг по форме длинный и узкий. Он вытянут более чем на 3200 км, и в разных его точках климат и пейзаж очень сильно различаются: на севере находится Хоккайдо, который почти половину года погребен под снегом, а на юге – тропическая Окинава. А если пересекать архипелаг с востока на запад, сильно удалиться от моря нигде не получится.

Четыре пятых территории занимают горы, густо поросшие лесом. Ровной земли, на которой можно селиться и заниматься земледелием, очень мало. Но прибрежные равнины, где проживает большая часть населения, чрезвычайно плодородны. В Центральной и Южной Японии выпадает огромное количество дождей. Влажным жарким летом ростки риса и бамбука увеличиваются практически на глазах.

В геологическом отношении Япония – молодая страна, она вся усеяна действующими вулканами. Ее ландшафт еще находится в процессе формирования. Когда случается землетрясение, в почве возникают провалы, она колышется, словно океан. Нередки также цунами и извержения вулканов. Из трещин в скалах бьет горячая вода, пахнущая серой. А подземные толчки умеренной силы здесь вообще просто часть повседневной жизни.

И если мир вокруг людей Дзёмон вдруг начинал рушиться, они не считали это экстраординарным событием, а воспринимали как нечто вполне знакомое, чего они давно боялись. У них имелись все основания считать, что над природой властвуют духи, которых было бы весьма разумно задобрить.

Многие древние народы поклонялись природе. Однако в других культурах изначальные анимистические представления или угасли, или стали элементом мировых религий, например буддизма и христианства. В Японии они сохраняли свою силу куда дольше – то ли потому, что страна была труднодоступной и существовала в условиях изоляции, то ли потому, что к этому располагало дикое, неукротимое своенравие здешней природы. Они называются синто (путь богов) и считаются местной, исконной религией Японии в противоположность буддизму – религии заграничной, импортированной.

В Японии буддизм и синто существуют бок о бок друг с другом. Считалось, что синтоистские божества, ками, присутствуют везде; их обителью могут быть и небо, и горы, и деревья, и скалы. Они пекутся о человеке на протяжении жизни – поддерживают его здоровье, помогают найти любовь, посылают успех в делах. Буддизм же, напротив, заботится о человеке после смерти.

В Японии регулярно проводят праздники, во время которых молодые люди в набедренных повязках несут на плечах микоти – паланкин, в котором находятся боги. Они носят его по улицам, обливаясь потом, поют, кричат и пьянствуют, выпивая огромное количество сакэ. У людей Дзёмон были, скорее всего, похожие празднества.

Часто торжества проводятся в момент смены времен года, которой японцы с древних времен придавали большое значение. Весной поводом для праздника становится цветение слив и вишен, летом – наступление жары, сопровождаемое танцами и фейерверками, осенью – полнолуние и красные листья кленов, зимой – снегопад. Это приучает внимательно относиться к окружающему миру, осознавать глубокий смысл, сопряженный с текучей, изменчивой природой всех вещей, в том числе и человеческой жизни.

В результате в Японии возникла совершенно уникальная эстетика, которая предполагает любовь ко всему неидеальному, асимметричному, ко всему, что выглядит естественно. Ее истоки можно увидеть уже в керамике эпохи Дзёмон. Она нашла свое выражение и в поэзии. С глубокой древности японцы любили выражать в стихах те чувства, которые будила у них в душе окружающая природа, а также любые другие события жизни.

Праздник в честь цветения сакуры в городе Инуяма

© Wikimedia Commons / Bariston

Эта книга – история маленькой страны на самом краю света, которая сумела избежать колонизации и преодолеть разрушительные последствия Второй мировой войны, причем смогла не только восстановиться, но и достичь успеха и процветания, сохранив свой уникальный характер и культуру. Это история императоров, ведущих свой род от богини солнца, а также императриц, полководцев, самураев, торговцев, бизнесменов, женщин-воительниц, придворных дам, гейш и вообще всех ярких личностей, которые сформировали удивительное общество Японии.

Несколько замечаний

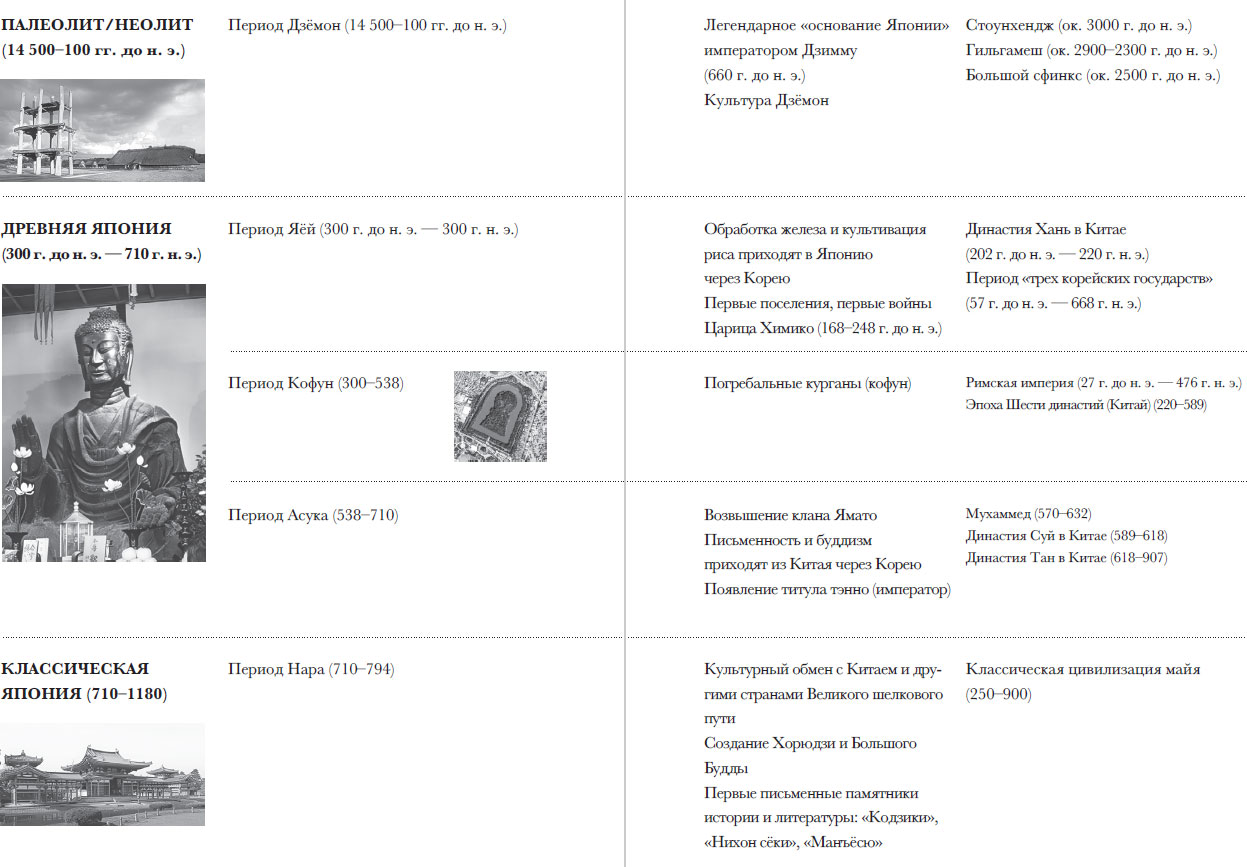

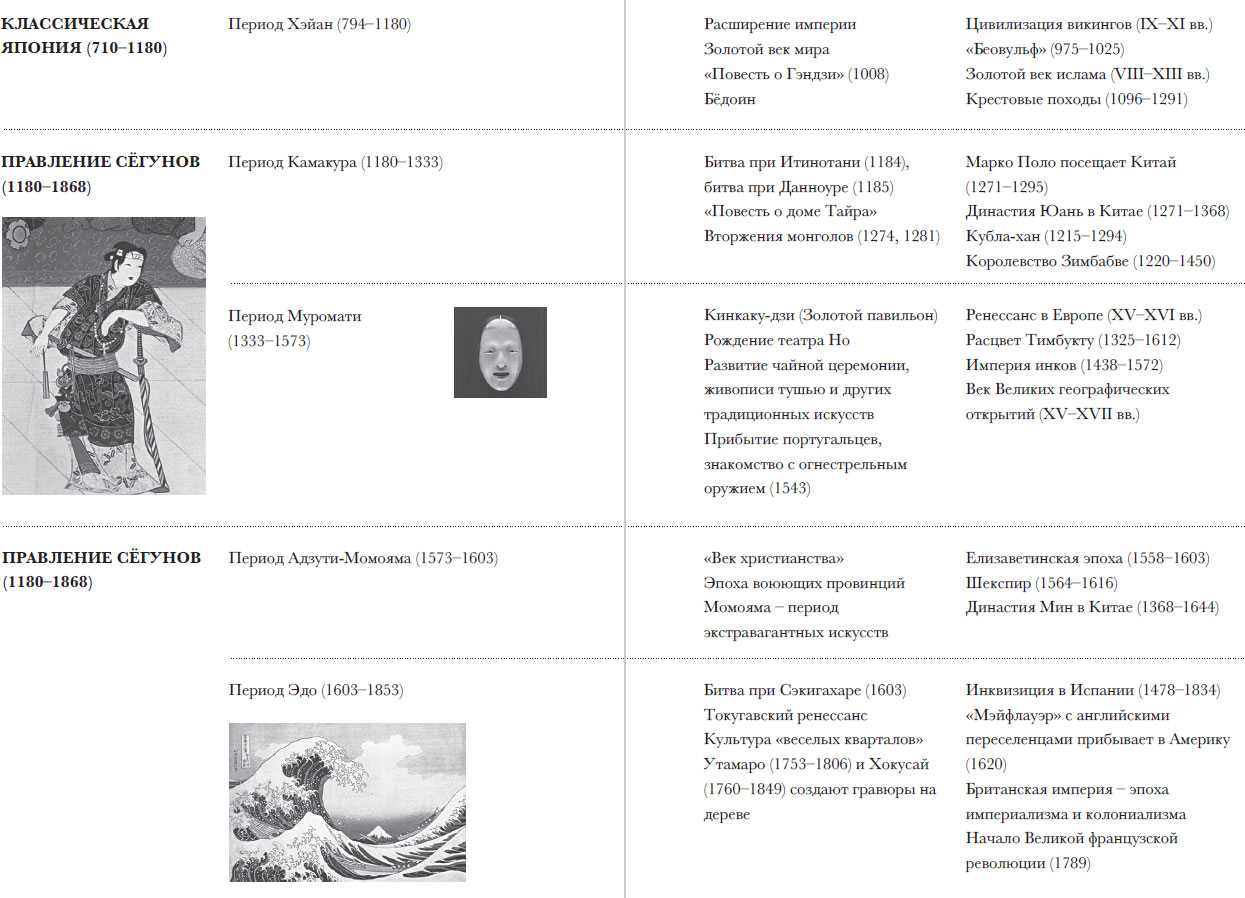

В этой книге я соблюдаю традиционное деление истории на эры – сначала по историческому периоду, потом по месту, где находилась столица, а после 1868 года – по посмертному имени императора.

Японцев отличает очень спокойное и практичное отношение к религии. Буддийские храмы и синтоистские святилища часто стоят рядом, и синтоистское святилище может даже находиться внутри буддийского храма.

Как и принято в Японии, я сначала указываю родовое имя (фамилию) человека, а уже потом личное имя. Нередко люди меняют имена, чтобы обозначить новый этап в жизни. В такие моменты человек может, например, взять сценический или литературный псевдоним. Известных личностей часто называют псевдонимом либо личным именем, например Басё или Сайкаку.

В далекие времена клановое и личное имена человека соединяли частицей – но, обозначающей принадлежность. Минамото-но Ёсицунэ – это Ёсицунэ из клана Минамото. Похожие частицы есть и в западных именах, например Роже де Монтгомери или Отто фон Габсбург[1].

Покойные японские императоры фигурируют в тексте под их посмертными именами. Например, Мэйдзи – это посмертное имя императора Муцухито.

В японском языке не существует силового ударения; традиционная система стихосложения основана не на рифме и ритме, а на подсчете количества слогов.

1. Дети солнца

400 г. до н. э. – 710 г. н. э.

Первый императорБогиня солнца Аматэрасу была недовольна многочисленными богами, которые завладели недавно созданной землей, покрытой роскошными рисовыми полями. Она отправила править землей своего внука Ниниги. Дабы упрочить его власть, она дала ему три священные регалии: бронзовое зеркало, меч и драгоценную яшму.

Ниниги сошел на землю на горе Такатихо на острове Кюсю. Он взял в жены красивую богиню, которую звали Конохана-но-сакуя-химэ – Дева Цветения Вишневого Дерева. Однако отец невесты потребовал, чтобы юноша заодно женился и на ее безобразной сестре. Ниниги отказался, и тогда тесть проклял потомков пары, провозгласив, что жизнь их будет «недолговечна, как цветы вишни». Так возникла раса смертных.

Три поколения спустя правнук Ниниги по имени Дзимму, сражаясь с местными вождями, проложил себе путь в центр страны. Считается, что 11 февраля 660 года до н. э. он основал Японскую империю.

Культура Яёй: земледелие – источник войны и богатстваВ 57 году н. э. посол государства, которое китайцы называли страной Ва (что в переводе означает Страна карликов или Страна подчиненных людей), совершил грандиозное путешествие. Он плыл на корабле, потом ехал в паланкине, трясся в повозке, запряженной быками. Он вез дань в город Лоян – столицу могущественной китайской империи. Император Гуанъу из династии Хань принял далекую страну в число вассальных государств и вручил прибывшему полновесную золотую печать, на которой было начертано: «Царю На в стране Ва». Как ни странно, в 1784 году эту маленькую квадратную печать удалось отыскать – она была закопана в поле в северной части острова Кюсю. Китайская запись о данном дипломатическом визите является первым письменным упоминанием страны, которая затем стала Японией. А на то, чтобы самим овладеть искусством письма, японцам потребовалось еще пять столетий.

Пока люди культуры Дзёмон вели жизнь охотников и собирателей, на Корейском полуострове земледельцы добывали себе пропитание тяжким трудом, обрабатывая землю. Они выращивали рис на засушливых полях. На тот момент их великий сосед Китай уже тысячу лет как знал земледелие, металлические орудия и искусство письма. Некоторые из этих наработок проникли и в Корею. Однако выращивать там рис было труднее из-за более холодного климата.

Со временем некоторые из корейских крестьян, обнищав, начали переплывать через пролив, отделяющий их от Кюсю. Они основали на острове поселения и стали торговать с людьми культуры Дзёмон. На Кюсю было теплее, земля здесь оказалась более болотистой, и рис на ней рос лучше.

В это же время охотники и собиратели в других частях света стремительно переходили к земледелию. Но людям Дзёмон и так хорошо жилось, они не нуждались ни в каких переменах.

Однако около 400 года н. э. жизнь неожиданно и резко изменилась. Поскольку людей Дзёмон становилось все меньше, а земледельческое население Кореи росло как на дрожжах, волны переселенцев стали мощными как никогда. Среди них были и беженцы, которые спасались от постоянных войн, терзавших Корею.

Новоприбывшие были более высокими, стройными и узколицыми, чем коренные жители. Они привезли с собой инструменты из бронзы и железа, начали делать деревянные лопаты, мотыги, плуги, вскапывать поля для риса и устраивать оросительные каналы. Так наступил железный век.

Как и люди культуры Дзёмон, пришельцы умели изготавливать сосуды. Они были более простыми и аскетичными, чем у Дзёмон, – имели обтекаемую, строгую, функциональную форму и красновато-коричневый цвет, получавшийся в результате обжига. Этот новый уклад археологи назвали Яёй – в честь района Токио, где в 1884 году впервые обнаружили керамику такого типа.

Коренные жители тоже научились выращивать рис, но приезжие все равно мало-помалу брали над ними верх. Иногда заключались и смешанные браки, но люди Дзёмон тем не менее остались в основном на севере. Айны с острова Хоккайдо, скорее всего, являются их потомками. Они сохранили черты древней культуры, в том числе обычай делать татуировки на лице. Тем временем люди Яёй, переселившиеся из Кореи, продолжали заселять архипелаг. Они стали предками большинства современных японцев.

По мере развития земледелия люди переселялись из лесов на плодородные равнины. Возникали устойчивые земледельческие общины. Некоторые из них осушали болота, чтобы выращивать просо, ячмень и озимую пшеницу. Они ввели в обиход и многие другие культуры, а также одомашнили свиней. Все это вызвало на Кюсю взрывообразный рост населения, и земледелие быстро распространилось оттуда по всей Японии.

Люди культуры Яёй жили в свайных домах из дерева и камня, с соломенными крышами. Кузнецы изготавливали сельскохозяйственные орудия, оружие, доспехи и бронзовые зеркала, украшенные на оборотной стороне сложным узором. Они также создавали дотаку – большие ритуальные колокола из бронзы.

Но земледелие породило свои проблемы. Если люди Дзёмон собирали пищи ровно столько, сколько нужно для поддержания жизни, и среди них царило равенство, то люди Яёй начали создавать запасы риса. Он стал формой богатства. Им можно было торговать, и те, у кого риса было больше, имели власть над теми, кто имел его меньше. Так возникла классовая система, в которой существовали господа, простые общинники и рабы. Около 100 года н. э. представителей элиты начали хоронить в богатых гробницах, куда вкладывали предметы роскоши – стеклянные бусины, нефрит, бронзовые мечи и зеркала.