Полная версия

Чикагская школа социологии. Сборник переводов. Том 1

Небольшая совместная статья Р.Э. Парка и У.А. Томаса – важный документ их недолгого тесного сотрудничества, во многом задавшего общие очертания социологии Чикагской школы.

Статья Томаса о первично-групповых нормах объемно представляет его ви́дение социологии на момент вынужденного ухода из Чикагского университета; взгляды и концепции Томаса оказывали большое влияние на чикагских социологов на заре формирования Чикагской школы и продолжали оказывать после, в пору ее становления и развития.

Заключительная глава из книги «Функция социализации в социальной эволюции» отражает общий дух чикагской социологии до формирования Чикагской школы и ярко показывает раннего Э.У. Бёрджесса, сыгравшего в развитии этой школы большую и важную роль. Две другие работы Бёрджесса, представленные в подборке, стали классикой: в одной разрабатывается его знаменитая экологическая модель роста города, в другой – интеракционистская модель изучения семьи.

Статья Э.С. Богардуса иллюстрирует одну из важных (хотя и не самых известных) линий развития, встроенных в чикагскую социологию, – перевод понятий (в данном случае парковского понятия социальной дистанции) из эвристической и интуитивной формы в количественно измеримую.

В статьях Р.Д. Маккензи мы обнаруживаем в чистом виде экологический подход к изучению социальных феноменов, впоследствии превратившийся в отдельную социальную науку (человеческую экологию), а позже, у Э. Хоули, в самостоятельную социологическую парадигму. В нашей подборке представлены три статьи Маккензи, являющиеся, пожалуй, наиболее значимыми среди всего им написанного.

Работы Э. Фэриса представляют в сравнительно чистом виде социально-психологическую составляющую чикагской социологии, тесно связанную с идеями Дж. Г. Мида и реализовавшуюся позже в качестве самостоятельной парадигмы в символическом интеракционизме Г. Блумера. Эти статьи, при кажущейся порой их простоте, затрагивают целый ряд фундаментальных вопросов и содержат оригинальные и до сих пор интересные разработки целого ряда важных понятий, таких как «акт» («действие»), «установка», «первичная группа» и т. д.

В работах Э.Ч. Хьюза мы можем найти продолжение и развитие той многомерной социологии, за которую ратовал Р.Э. Парк. Его подход к изучению институтов заключает в себе оригинальное соединение экологической, антропологической и социально-психологической перспектив и в наибольшей степени сохраняет интегративную интенцию, которая характеризовала чикагскую традицию в пору ее раннего расцвета. В предложенную подборку включены несколько ключевых текстов Хьюза об институтах, а также работы, в которых раскрывается связь институтов с индивидуальными биографиями, карьерами и человеческими Я.

В подборках статей Маккензи, Фэриса и Хьюза представлены, таким образом, три кита, на которых держалось уникальное своеобразие Чикагской школы: человеческая экология, социальная психология и эмпирически фундированное многомерное изучение институтов (или «социальной организации»).

Эрнест Уотсон Бёрджесс

Функция социализации в социальной эволюции (заключение)

Книга «Функция социализации в социальной эволюции» (1916) – это опубликованная докторская диссертация Э.У. Бёрджесса, ближайшего сподвижника Р.Э. Парка по Чикагской школе. По тексту этой книги можно увидеть, что представлял собой Бёрджесс как социолог (в первую очередь теоретик) на момент знакомства с Парком. Прежде всего, это один из ранних образцов развернутого теоретического осмысления «социализации» (в широком смысле, скорее близком к зиммелевскому «обобществлению», чем к узко понятому процессу формирования личности). При более пристальном рассмотрении, однако, оказывается, что Бёрджесс ставит и решает в книге ряд вопросов фундаментального характера – о роли нормативного порядка в человеческой эволюции и, в частности, в современном обществе, о совмещении нормативного порядка с индивидуализмом и инновациями, о соединении детерминизма и свободы воли и т. п.[60] Эта работа наряду с последующими позволяет взглянуть на Бёрджесса как на оригинального и довольно глубокого теоретика. Ниже приводится заключительная глава из книги, в которой содержатся основные выводы и обобщения.

Перевод сделан по источнику: Burgess E.W. Conclusion // Burgess E.W. The function of socialization in social evolution. – Chicago (IL): Univ. of Chicago Press, 1916. – P. 232–237. Впервые был опубликован в журнале: Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология: РЖ / ИНИОН РАН. – 2003. – № 3. – С. 153–158. Для настоящего издания он заново сверен и отредактирован.

Социализация – главный фактор человеческого прогресса. Анализ ее характера и значимости был главной задачей этого очерка. Как бы мы ни подчеркивали (а мы должны это делать) влияние географической среды или роль наследственности в определении как характеристик этнических групп, так и индивидуальных различий темперамента и менталитета в пределах групп, все же проблема научного объяснения человеческой эволюции решается при этом лишь частично. Социализация, или соучастие персон в ментальном единстве групповой жизни, является, как мы увидели, действенной детерминантой прогресса. Напротив физической среды мы помещаем среду социальную. Физическая среда дает условия для социальной жизни; социальная среда с ее орудиями мышления и техникой выполняет функцию действенного контроля над средой. В противовес физической наследственности мы подчеркиваем социальную наследственность. Физическая наследственность с ее хромосомами, единичными детерминантами и законами господства и сегрегации определяет физические характеристики и умственные способности человека; социальная наследственность наделяет его социальным капиталом человечности. Но что социальная среда и социальная наследственность, как не аспекты процесса социализации? С каждым шагом в человеческом прогрессе и личностное, и социальное развитие и достижение все меньше и меньше зависят от непосредственного давления географической среды или врожденного физического и умственного оснащения человека и все больше определяются природой и степенью его участия в процессе социализации. Социализация, повторим еще раз, – это центральный процесс в социальной эволюции.

В данный момент нет нужды давать детальный обзор наших данных, свидетельствующих о главенствующей роли социализации в развитии человека. Внутреннее единство нашего тезиса подтверждается динамической ролью, играемой процессом социализации в материальной эволюции, в социальном прогрессе и в личностном развитии. Наш нынешний действенный контроль над природой есть лишь объективное выражение той функциональной организации человеческих разумов, уходящей в глубь веков и охватывающей все континенты, которую мы назвали социализацией. Наш нынешний социальный порядок, пусть во многом несовершенный, наши нравственные кодексы, стандарты поведения и идеалы – социальный организм в самой жесткой его форме и самых пластичных его тенденциях – всего лишь преходящая стадия в социализации. Наконец, степень развития личности, будем ли мы измерять ее техникой контроля над вещами и людьми, эстетической утонченностью и эмоциональной развитостью или ритмом действия и реакции в социальной жизни, тоже являет собой показатель социализации индивида.

Но тогда это исследование роли социализации в социальной эволюции имеет практическое значение. Зависимость открытия и изобретения от социализации ведет нас к отказу от доктрины экономического детерминизма. Географические влияния лишь в общих чертах обусловливают человеческую деятельность и только в крайних случаях ее определяют. Главенствующими силами являются социальная среда, социальная наследственность, социальная организация – одним словом, социализация. Таким образом, вместо экономического детерминизма мы имеем психический и социальный детерминизм.

Говоря о социальном детерминизме, мы подразумеваем нечто большее, чем то, что вкладывал Уорд в свое понятие «социальный телезис». Ибо Уорд, как мы видели[61], думал, что общество может лишь ускорять, но не направлять ход социальной эволюции. Социальный детерминизм есть конструктивная фаза процесса социализации; он обозначает оценку социальных тенденций и вытекающее из нее направление движения общества в сторону высшего человеческого благосостояния. Признание процесса социализации означает, что социальная эволюция в будущем станет не порождением экономики, а скорее продуктом этики. В непонимании этого факта, как показал проф. Эллвуд[62], кроется ошибка Маркса.

Что Маркс, однако, подчеркивал, и притом довольно верно, так это что появление рабочего класса в мире действия должно вылиться в революцию. Его ошибка кроется в слишком грубой концепции социального изменения, а именно в его слепоте к тонким процессам социализации. Он мечтал о достижении социальных целей с помощью насилия, о взятии грядущего социального царства силой. Он недооценил силу ментального прорыва пролетариата в мир мышления, до сих пор действенно оберегаемый от масс. Исследование социального прогресса в Англии, которое мы предприняли, дает истолкование классовой борьбы с точки зрения социализации. Все, что мы нашли, указывает скорее на интеллектуальное, а не на физическое разрешение конфликта. Ибо все социальные порядки, согласно нашему анализу, держатся на реконструкции ментальной установки, требуют такой реконструкции и характеризуются особым типом социализации.

Какое бы основополагающее значение ни имели денежные ценности для реализации человеческих ценностей[63], именно в человеческих ценностях находят воплощение устремления людей. С тех пор, как ушла в прошлое примитивная демократия, человеческая природа при каждом социальном порядке искажалась, подстраиваясь под особые требования эффективности, исходящие от промышленных деятельностей этого порядка. С реализацией демократии в нынешнюю эпоху стало возможно реконструировать наш социальный порядок так, чтобы он больше соответствовал фундаментальным импульсам человеческой природы.

Во всяком случае, во взаимной игре причин и следствий осуществление социализированного порядка неразрывно связано с социализацией личности. Идентификация индивида в мышлении и симпатии с непрерывным развитием человечества будет приумножать тенденции к социальному управлению человеческой эволюцией. В будущем мы можем надеяться достичь социального контроля, сопоставимого с нашим нынешним действенным физическим контролем над природой. Этот контроль над людьми вовсе не завоевывается ценой потери индивидуальной свободы и счастья. На самом деле, как мы считаем, обуздание наших социальных сил придет в наиболее действенной его форме через увеличение свободы и счастья человека. Если здесь и есть парадокс, то ключ к его разрешению спрятан в социализации персоны. Социализация индивида означает, что он сознательно приводит свои цели и устремления в гармонию с продвижением координированного благосостояния всех членов общества. То, что персона – центр инициативы и изобретения, что соперничество с собратьями высвобождает «резервные запасы энергии», означает с точки зрения социализации, что индивид будет признан активным агентом социальной реконструкции. Действуя так, он реализует свое лучшее Я. Его максимально полное участие в запасе знания, в высочайших достижениях игры и искусства, а также в генерализованных и специализированных социальных деятельностях имеет результатом как развитие личности, так и радость и счастье в жизни.

Таким образом, фактор социализации существенно потеснил значимость факторов географической среды и врожденных умственных способностей для материальной эволюции, для социального прогресса и для развития личности. Социализация стала преобладающей силой социальной эволюции. Теперь, когда мы это установили, главная цель нашей работы достигнута.

Но есть еще другая, дополнительная цель, скорее методологическая, чем практическая. Мы предприняли попытку сформулировать содержание термина «социализация». Для прогресса социологического мышления мы сочли желательным разработать связную организацию понятия «социализация».

Беглый обзор социальной и социологической литературы выявляет необходимость такой попытки. В противовес терминам «физическая среда» и «физическая наследственность» желательно иметь определенное единое понятие. С этой целью термин «социализация» здесь и анализировался. «Социальная среда», «социальная наследственность», «образование», «воспитание», «социальный капитал» и множество других выражений, которые сегодня в ходу, – все это аспекты процесса социализации, и все они приобретают более определенное и динамическое значение, если признать эту связь. Старый спор о сравнительном влиянии наследственности и среды на человека теряет свою двусмысленность и невнятность, если ясно определить выпадающую из поля зрения середину, то есть социальные влияния, и признать социализацию решающим фактором.

У социологов часто встречаются указания на процесс социализации с тех пор, как Зиммель ввел в оборот этот термин[64], и вместе с тем по большей части этот процесс так и не получил надлежащего места в социологической системе. Спенсер «проторил путь» своим еще довольно сырым анализом этого процесса, обозначив его механическим термином «сверхорганическая эволюция»[65]. Уорд пошел в неправильном направлении, когда утверждал, что «достижение»[66] – центральный факт человеческой ассоциации. Гиддингс был ближе к истине, но всерьез сузил свое объяснение работы социальных сил, когда в своих ранних работах слишком узко ограничил внимание «сознанием рода»[67]. Смолл, в свою очередь, сосредоточил анализ на основном аспекте человеческой эволюции в своем ясном и доскональном описании понятия «социальный процесс»[68]. Мы можем указать здесь, что если социальный процесс – это форма человеческой ассоциации, то социализация – это ее продукт.

В реальном анализе социализации отдельные социологи также тяготели к переоценке одних аспектов социализации в ущерб другим. Социализация персоны происходит не только с когнитивной стороны (Уорд[69]), не только с аффективной стороны (Росс[70] и Гиддингс[71]) и не только со стороны воления (Уорд[72]), но это всестороннее развитие всех этих аспектов Я в свободном и полном участии персоны в социальной мысли, социальном чувстве и социальном действии.

Этим прояснением основной и дополнительной задач диссертации мы завершаем наше исследование. Надлежащее признание масштабов и места социализации в социальной эволюции должно сыграть свою роль в оживлении социального мышления и в просвещении социального действия.

В заключение мы можем переформулировать наш тезис и аргумент. Социализация персоны состоит в ее всестороннем участии в мышлении, чувствовании и деятельностях группы. Короче говоря, социализация – это «свободное развертывание личности в условиях здорового товарищества»[73]. Общество, рассмотренное в этом аспекте, есть необъятное совместное дело, состоящее в продвижении личностного развития. Не социальная организация является целью социализации; цель и функция социализации – развитие персон. Связь тут даже еще теснее: личность почти целиком заключена в социализации, в этом ментальном взаимодействии персоны и ее группы. Человек приходит к осознанию того, что при достижении своих интересов должен одновременно достигать функциональных связей со всеми другими людьми. В этом достижении правильных связей со своими собратьями, в этой способности встроиться «в бесконечно утонченную и сложную систему кооперации»[74] и состоит развитие личности.

Эрнест Уотсон Бёрджесс

Рост города: введение в исследовательский проект

Эта статья имела программное значение для городских исследований Чикагской школы. В ней Бёрджесс не только разрабатывает знаменитую модель концентрических зон (позже многократно оспоренную на предмет ее универсальности), но и развивает основополагающие принципы и понятия так называемой «городской экологии» – приложения человеческой экологии к городским исследованиям. Динамическое ви́дение города как развивающегося образования, постоянно пребывающего в процессе нарушения равновесия и его восстановления, дезорганизации и реорганизации, воплощает ключевые особенности прагматистски ориентированной чикагской социологии.

Перевод сделан по источнику: Burgess E.W. The growth of the city: an introduction to a research project // Park R.E., Burgess E.W., McKenzie R.D. The city. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1925. – P. 47–62. Впервые был опубликован в журнале: Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ / ИНИОН РАН; Центр социал. науч. – информ. исслед.; отд. социологии и социал. психологии. – 2000. – № 4. – С. 122–136. В первом издании он был воспроизведен с незначительными редакторскими изменениями. В настоящем издании текст воспроизводится без изменений по первому изданию.

Выдающимся фактом современного общества является рост больших городов. Нигде необычайные изменения, вызванные в нашей социальной жизни машинной промышленностью, не проявили себя так очевидно, как в городах. В США переход от сельской к городской цивилизации, хотя и начался позже, чем в Европе, происходил если не быстрее и всеохватнее, то уж, во всяком случае, более логично в своих наиболее характерных формах.

Все сугубо городские проявления современной жизни – небоскреб, подземка, универмаг, ежедневная газета и социальная работа – вещи типично американские. Менее бросающиеся в глаза изменения в нашей социальной жизни, те, которые в более грубых их проявлениях именуются «социальными проблемами» – проблемами, которые нас тревожат и выводят из себя, как то развод, делинквентность, социальные волнения, – проявляются острее всего в наших крупнейших американских городах. Глубокие «разрушительные» силы, вызвавшие эти изменения, измеряются ростом и экспансией городов. Об этом нам говорит сравнительная статистика Вебер, Бюхера и других ученых.

Эти статистические исследования, хотя имеют дело главным образом с последствиями городского роста, предельно рельефно обнажили отличительные черты городских популяций, в противовес сельским. Преобладание женщин над мужчинами в городах, в отличие от сельской местности, больший процент молодежи и людей среднего возраста, более высокая доля уроженцев других стран, растущая профессиональная неоднородность возрастают с ростом города и кардинально меняют его социальную структуру. Эти различия в составе населения служат показателями всех изменений, происходящих в социальной организации сообщества. В самом деле, эти изменения являются частью роста города и указывают на природу этих процессов роста.

Единственным аспектом роста, который адекватно описали Бюхер и Вебер, был довольно-таки очевидный процесс агрегации городского населения. Почти столь же очевидный процесс – процесс экспансии – был исследован с иной, весьма практической точки зрения группой специалистов, занимавшихся городским планированием, зонированием и региональными обследованиями. Еще более значима по сравнению с растущей плотностью тенденция городского населения становиться избыточным, распространяться вследствие этого на более обширные территории и вовлекать эти территории в более широкую общественную жизнь. В этой статье, следовательно, речь пойдет сначала об экспансии города, а затем о менее известных процессах городского метаболизма и мобильности, тесно связанных с экспансией.

Экспансия как физический ростС точки зрения городского планирования, зонирования и региональных обследований экспансия города рассматривается почти всецело в терминах его физического роста. Транспортные исследования сосредоточились на проблеме развития транспорта в связи с распределением населения по всему городу. Обследования, проводимые Телефонной компанией Белла и другими службами, пытались предсказать направление и скорость роста города, дабы предвидеть будущий спрос на расширение их услуг. В рамках городского планирования размещение парков и бульваров, расширение проезжей части улиц, забота об административном центре города осуществляются в интересах будущего контроля над физическим развитием города.

К этой территориальной экспансии наших крупнейших городов ныне настойчиво привлекают наше внимание План изучения города Нью-Йорка и его окрестностей и создание Чикагской ассоциации регионального планирования, расширившей метропольный район города до радиуса 50 миль и включившей в него 4 тыс. кв. миль территории. В обоих случаях предпринимается попытка измерить экспансию, дабы справиться с изменениями, сопровождающими рост города. В Англии, где больше половины жителей живут в городах с населением 100 тыс. и более человек, К.Б. Фосетт дает такую живописную оценку влияния городской экспансии на социальную организацию:

«В последние десятилетия одной из самых важных и поразительных особенностей роста городских популяций у более развитых народов мира стало появление огромных городских агрегатов, или конурбаций, превосходящих по размеру и численности великие города любой предшествующей эпохи. Обычно они формировались путем одновременного расширения нескольких соседних городков, которые разрастались навстречу друг другу до тех пор, пока практически не сливались в одну непрерывную городскую территорию. Каждая такая конурбация вместе с тем имеет в своих пределах множество центров более плотного городского роста, большинство из которых представляют собой центральные районы тех разных городов, из которых она образовалась. Эти участки большей плотности соединяются менее плотно урбанизированными районами, которые поначалу были пригородами этих городов. Последние до сих пор застраиваются, как правило довольно несистематически и часто содержат много открытых пространств.

Эти большие скопления городских обитателей – новая особенность в расселении человека по поверхности планеты. На сегодняшний день имеется от 30 до 40 таких агрегатов, каждый из которых содержит более миллиона человек, тогда как еще столетие назад, если не учитывать крупные центры скопления населения на водных артериях Китая, их было от силы два или три. Такие скопления людей имеют огромную географическую и социальную значимость; они порождают новые проблемы в организации жизни и благосостоянии их жителей, а также в их различных видах деятельности. Немногие из них развили социальное сознание, сопоставимое с их величием, и полностью осознали себя как группировки людей, имеющих много общих интересов, чувств и мыслей»[75].

В Европе и Америке тенденция большого города к расширению нашла отражение в понятии «метрополис»; такого рода ареал выходит далеко за политические границы города, а в случае Нью-Йорка и Чикаго даже за пределы штата. Метрополис можно определить как ареал, включающий городскую территорию, обладающую свойством физической смежности, однако ныне он все больше определяется транспортными средствами, позволяющими деловому человеку жить в пригороде Чикаго, а работать в деловом центре, а его жене – совершать покупки в магазине Маршалла Филда и посещать представления гран-опера в Концертном зале.

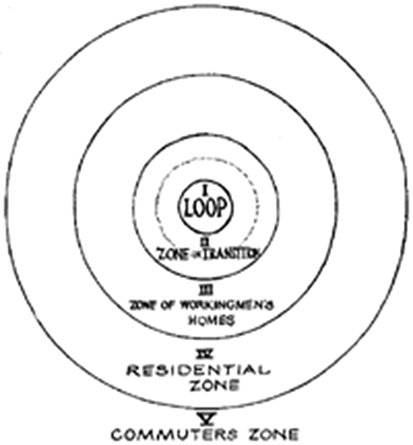

Экспансия как процессИзучением экспансии как процесса еще никто не занимался, хотя материалы для такого исследования и обнаружения разных аспектов этого процесса содержатся в городском планировании, зонировании и региональных обследованиях. Типичные процессы экспансии города, наверное, лучше всего изобразить с помощью ряда концентрических кругов, которые можно пронумеровать, дабы обозначить как последовательно идущие зоны городского расширения, так и типы районов, дифференцирующихся в процессе экспансии.

На этом рисунке представлена идеальная конструкция свойственных маленькому или большому городу тенденций к радиальному расширению из центрального делового района (на карте он помечен цифрой I). Центральную часть города обычно окружает переходная, или транзитная, зона, в которую проникают бизнес и легкая промышленность (II). Третью зону (III) населяют промышленные рабочие, бежавшие из зоны запустения (II), но желающие жить поближе к месту своей работы. За пределами этой зоны находится «спальная зона» (IV), образуемая комфортабельными многоквартирными домами или закрытыми районами частных домов, принадлежащих отдельным семьям. Еще дальше, за пределами самого города, располагается зона пригородов и городов-спутников, находящихся в получасе-часе езды от центрального делового района.

Рис. 1. Рост города

Рисунок ясно показывает основной факт экспансии, а именно тенденцию каждой внутренней зоны расширять свою территорию путем проникновения в следующую внешнюю зону. Этот аспект экспансии можно назвать сукцессией, или последовательностью; данный процесс был подробно изучен в экологии растений. Если эту схему применить к Чикаго, то все четыре указанные зоны были некогда заключены в пределах внутренней зоны, ставшей ныне деловым районом. Нынешняя зона запустения много лет назад не была зоной, в границах которой селятся сегодня вольнонаемные рабочие; в памяти тысяч жителей Чикаго еще живы воспоминания о том, как в этом районе находились особняки «лучших семей». Вряд ли необходимо добавлять, что ни Чикаго, ни какой-либо другой город не вписываются в полной мере в эту идеальную схему. Она усложняется такими факторами, как прибрежная полоса озера, река Чикаго, железнодорожные линии, исторические факторы размещения промышленности, относительная степень сопротивления сообществ внешним вторжениям и т. д.