Полная версия

Формирование звёзд и планет с точки зрения школьной физики. Детальный алгоритм рождения звёзд и появления планет, и следствия из него

Формирование звёзд и планет с точки зрения школьной физики

Детальный алгоритм рождения звёзд и появления планет, и следствия из него

Александр Михайлович Елсуфьев

© Александр Михайлович Елсуфьев, 2025

ISBN 978-5-0067-3182-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Вступление. От автора и об авторе

«Если вы не можете объяснить пятилетнему ребенку свою мысль, значит, вы сами ее не очень-то понимаете.»

– Альберт Эйнштейн.

Крошка сын к отцу пришёл, и спросила кроха:

– Пап, а как образовалось наша Земля и Солнце?

И тут папа, который в детстве и юности прочитал на эту тему десятки разных книг, и читает всё доступное поныне, который в юности, будучи учеником 30 ФМШ был многократным призёром олимпиад по математике и физике – городских, всесоюзных и всероссийских, который в студенчестве защищал честь СПбГУ в олимпиаде по механике, который по окончании университета имеет право преподавать математику и физику в школе вообще без подготовки дольше 10 минут, и только для студентов ВУЗов должен подготовиться чуть дольше и тщательнее, был вынужден ответить – «А не знаю, как-то из газа и пыли сгустились». Ибо во всех прочитанных книгах весь механизм сводился к этому самому «как-то сгустились», и ни в одной из книг о реальном поэтапном механизме образования звёзд и планет не было ни словечка, только общие обтекаемые фразы.

Исходя из этого незнания у папы взыграло, и он решил самолично во всём разобраться, и всё доходчиво объяснить и себе, и ребёнку – на момент вопроса детсадовцу, а ныне третьекласснику. Папа вспомнил все прочитанные в детстве книги по астрономии, потом полез на доступные астрономические и астрофизические форумы, обшарил центральную районную библиотеку… НИЧЕГО! Во всей научной и образовательной литературе автору не удалось найти ни слова по указанной теме, только кое-где разбросанные намёки. И так как «раз есть спрос – значит должно быть и предложение», то папа решил стать автором небольшой научной статьи для своего ребёнка.

Написание статьи было длительным – сперва автор пошёл по проторенному, но ложному пути, который следует из всей научной литературы, и очень быстро упёрся в непреодолимый тупик. И в этот момент пришло озарение – «А что, если в реальности всё было совсем не так?» – после чего работа закипела, и через полгода первая версия статьи, об образовании звёзд, была готова и выложена на странице ВКонтакте, и разумеется, объяснена сыну-первокласснику. Но она оказалась настолько противоречащей всей астрофизической доктрине, что желание её опубликовать зудело, не давало покоя, а отказы рассмотреть работу по сути сыпались один за другим из всех журналов, следствием чего стала сильная переработка материала, и дополнение его ещё одной противоречащей всем аксиомам частью – о формировании уже внутренних планет Солнечной системы. В конце концов, когда в журнале Наука и Жизнь была найдена статья астрофизика Николая Горькавого «Вселенная, пульсирующая в чёрной дыре», и оказалось, что и его работу автору есть чем дополнить, и была сделана безуспешная попытка связаться с этим астрофизиком, статья наконец получила дополнительную главу об опровержении теории Большого взрыва, и главное – сформулировались текущие названия предлагаемых автором теорий.

Учитывая возраст исходно вопрошавшего ребёнка, который за время написания успел повзрослеть от 6 до 10 лет, а так же тот факт, что все исследования были проведены на уровне законов физики, изучаемых в средней общеобразовательной школе каждым учеником старших классов, пришлось выбрать стиль написания статьи «для детей младшего и школьного возраста», используя только понятия и алгоритмы, преподаваемые на первых уроках физики и интуитивно понятные даже малышам. Сложные формулы малыши могут просто пропустить, а старшеклассники должны их понять, если они претендуют на знание школьной физики на отлично и мечтают получить 100 баллов по ЕГЭ. Никаких университетских объёмов знаний эта работа от читателей не требует.

Попытки предложить мою работу самым разным астрофизикам встречались в штыки – реакция была от «Бумагомарательство безымянных гениев не читаю в принципе» или «Я наукой не занимаюсь, я её только популяризую», до мантр «Вы в курсе диаграммы Герцшпрунга-Рассела, CNO-цикла и доли водорода и гелия в природе?» – хотя по окончании МатМеха я и сам имею прав преподавать по этим темам студентам и школьникам. Но так уж получается, что либо простая формальная логика и школьная физика опровергают незыблемые аксиомы астрофизики, либо надо указать, где именно в логике закралась ошибка. Потому что в своё время Чарльзу Дарвину тоже говорили, что «теория эволюции не может быть верна, потому что, как твёрдо установила наука, вся вселенная существует максимум десять миллионов лет – за столько времени не могло появиться наблюдаемого количества видов живых существ», а потом науке пришлось извиниться, и увеличить время существования вселенной тысячекратно.

Когда эта книга уже была практически дописана, и находилась в стадии вычитки всех ошибок, внезапно в сети попались сразу две новости – об исследовании нейтринного излучения Солнца, и об открытии сверхплотных звёзд, вследствие чего в книгу пришлось добавить ещё две главы. И насколько я понимаю, одни только эти два открытия уже являются неоспоримым подтверждением выдвигаемой мною теории появления звёзд, и возникающего вследствие этого их внутреннего строения. А спустя ещё почти год, когда автор уже находился во Франции, внезапно появилось объяснение странному факту наличия только на Земле тектонических плит, с одновременным наличием только у Земли крупного естественного спутника Луны.

Единственный официальный отзыв на мою работу на данный момент смог дать только центр экспертиз когда-то бывшего мне родным СПбГУ. В нём кратко и лаконично указано, что «СПбГУ не обладает возможностью для подготовки рецензии Вашей работы», что в переводе на нормальный русский язык означает, что «СПбГУ не располагает наличием преподавателей, знающих курс физики в объёме школьной программы, и имеющих возможность уделить работе десяток часов свободного времени». Так что, остаётся надеяться, что среди студентов и школьников, которые реально стремятся к получению знаний, найдутся молодые люди, которые смогут эту работу оценить.

С уважением к читателю, Елсуфьев Александр Михайлович – математик, четверть века проработавший программистом.

Часть 1. «…как-то из газа и пыли сгустились»

Чтобы понять причину того, что автору пришлось рассматривать совершенно «экстравагантные», с точки зрения современной астрофизики, теории возникновения звёзд, надо сперва хотя бы коротко описать стандартную гипотезу их возникновения. А заключается она в следующем:

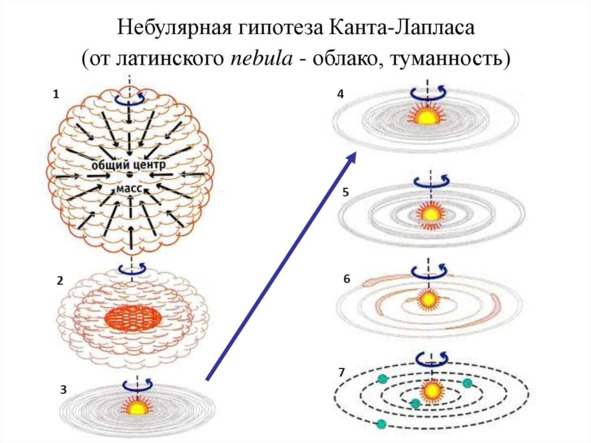

Исходно в космическом пространстве имеется облако (рис.1 пункт 1), оно начинает сжиматься, и в его центре возникает область большого давления, плотности и температуры, вокруг которой находятся внешние разряжённые холодные слои газа (п.2). После этого облако сжимается во вполне готовую звезду, вокруг которой вращается пылевое облако с незначительными остатками газа (п.3). В дальнейшем звезда почти не претерпевает изменений, а протопланетное облако сперва разбивается на узкие зоны большой плотности (п.4), постепенно некоторые из них сливаются в более массивные кольца (п.5), в них появляются зародыши планет (п.6), которые впоследствии превращаются в собственно планеты (п.7).

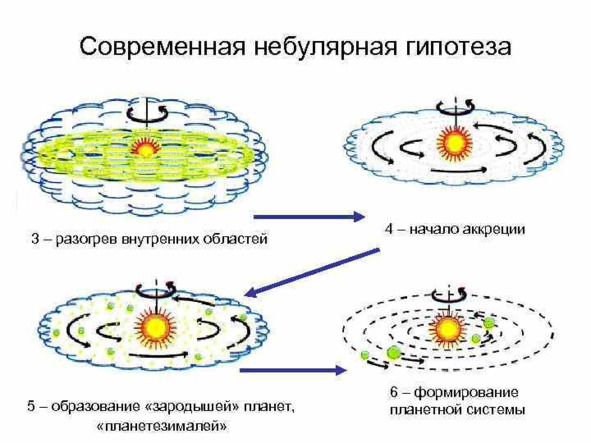

В более современном варианте теории звездообразования, первые 3 этапа остаются теми же самыми, меняется только концовка (рис.2), а именно: на 3 этапе протопланетный пылевой диск вращается вокруг полноценной звезды в плотном газовом облаке (п.3), которое постепенно оседает, после чего в планетном диске остаются мириады кометоподобных образований (п.4), они постепенно сталкиваются до образования сперва сотен-тысяч протопланет (п.5), которые окончательно сливаются в небольшое количество полноценных планет (п.6).

И в итоге современного положения дел в астрофизике считается, что весь эволюционный путь звезды, подобной нашему Солнцу, умещается в следующих этапах (рис.3): сперва есть газовое облако; затем оно преобразуется в протозвезду с протопланетным облаком вокруг него; далее звезда малой массы, сжимается в жёлтый карлик, как наше нынешнее Солнце; затем после выгорания водорода и начала реакций гелия раздувается в красный гигант (или, при большей массе, взрывается новой или сверхновой звездой); а когда выгорит и весь гелий звезда превращается в планетарную туманность, которая разлетается в стороны, и на её месте остаётся лишь постепенно угасающий белый карлик.

Темой моей работы исходно является именно рассмотрение первого этапа эволюции Солнца и других звёзд – от туманности, через протозвезду к звезде современного состояния. Но следствием работы является и изменение дальнейшей возможной эволюции Солнца – возможная отмена стадии красного гиганта, и, после его взрыва, стадии планетарной туманности.

Исходное состояние – плывёт в космическом пространстве некое газовое облако (рис.1 п.1), в основном состоящее из водорода с гелием, и незначительным количеством не влияющих на физические процессы примесей. Это облако имеет настолько большую массу, что даже на его периферии, на расстоянии сотен или тысяч астрономических единиц, гравитационное притяжение начинает постепенно преодолевать силы внутреннего давления газа. А давление газа у нас считается по очень простой формуле: P*V=k*T, где P – давление препятствующее сжатию, V – объём облака, k – коэффициент показывающий количество вещества в облаке, с учётом постоянной Больцмана, и T- температура. Реальное облако, разумеется, в разных своих частях имеет разную плотность, температуру и давление, но для первичного рассмотрения возникающих проблем этим вполне можно пренебречь, взяв усреднённые значения.

При сжатии облака его объём уменьшается, что с необходимостью вызывает увеличение давления, даже при постоянстве температуры, которое и препятствует дальнейшему сжатию. Так же, при сжатии облака выделяется гравитационная энергия, которая преобразуется в повышение температуры газа, которая ещё больше поднимает давление газа, которое ещё больше препятствует этому сжатию. А раз так, то, чтобы облако могло и далее самостоятельно сжиматься – ему нужно остыть, то есть сбросить свою энергию в окружающий космос, единственным доступным способом – через излучение тепловых фотонов. А раз так, то начнём с вопроса – сколько именно энергии выделится из облака при его гравитационном сжатии до размера звезды, исходно подразумевая именно наше Солнце с его массой 2*10^30кг и радиусом около 7*10^8м (^ – значок возведения в степень), и в первом приближении подразумевая Солнце шаром однородной плотности.

Берём всем известную формулу гравитационного притяжения двух тел

F=M1*M2*G/R^2 [1]

И вычисляем – сколько энергии выделится, если пробное тело массы M2 приблизится к неподвижной массе M1 из бесконечности до расстояния R. Это получается простейший интеграл

∫dE=∫F*dR=∫ (M1*M2*G/R^2) *dR= -M1*M2*G*∫d (1/R)

Откуда получается

E=-M1*M2*G*/R [2]

Здесь знак минус означает, что энергия выделилась а не поглотилась, и потому о нём далее можно просто забыть.

А теперь с помощью этой формулы решаем другую задачу – сколько энергии выделится в процессе гравитационного сжатия облака газа из бесконечности до состояния идеального шара радиусом R и постоянной плотностью по всему его объёму ρ. Для этого вводим функцию – E (r) = энергия выделившаяся при сжатии только части газа, до достижения шара требуемой плотности ρ и размера r. Тогда, если мы уже сжали часть газа до этого размера, и добавляем малую порцию вещества, до размера r+dr, то по выведенной формуле [2], помня о формулах объёма V и площади поверхности S шара, получаем

dE=E (r+dr) -E (r) =M (r) * (dV*ρ) *G/r

где M (r) =4/3*π*r^3*ρ и dV=S (r) *dr=4*π*r^2*dr

И таким образом на выходе имеем

dE= (4/3*π*r^3*ρ) * (4*π*r^2*dr*ρ) *G/r = 16/3*π^2*ρ^2*G *r^4*dr

Откуда интегрированием получаем

E (r) = 16/3*π^2*ρ^2*G *r^5/5

Теперь для упрощения формулы вспоминаем, что M (r) =4/3*π*r^3*ρ, и после преобразования формулы получаем

E (r) = (3/5) *M (r) ^2*G/r

Теперь нам остаётся только «забыть» о том, что мы считали функции от радиуса только для промежуточных действий, и получить формулу выделившейся окончательно энергии

E= (3/5) * (M^2) *G/R [3]

Эти вычисления мы проводили не просто так, а с целью оценить – сколько гравитационной энергии выделилось при сжатии газа до состояния нынешнего Солнца, подразумевая под ним хотя бы шар равномерной плотности около 1.4, без внутреннего ядра, плотность которого доходит до 20 (по некоторым источникам – до 150) единиц. Подставляем все значения M=2*10^30кг, R=7*10^8м, G=6.67*10^-11, и получаем E=2.5*10^41Дж! Просто огромная прорва энергии, свыше 10^11 Дж/кг, одной тысячной её части хватит на то, чтобы разогреть вещество облака на тысячи градусов, что гарантирует повышение внутреннего давления останавливающее самостоятельное дальнейшее сжатие облака газа до его охлаждения. А если вспомнить, что у Солнца всё же есть внутреннее ядро радиусом порядка 150тыс. км (20—25% радиуса всей звезды), из за того что внутренние слои сжаты огромным давлением до гигантских плотностей (водородно-гелиевая смесь сжата минимум до плотности платины), то эта энергия ещё должна быть минимум удвоена. Вспоминаем, что мощность Солнца составляет 3*10^26Вт, то есть за год высвечивается около 10^34 Дж/год, и в результате получаем такой ответ – при образовании нашего Солнца, вследствие гравитационного сжатия выделилась энергия, эквивалентная нынешней светимости Солнца за отрезок от 25 до 50 миллионов лет!

Итак, путём проведённых вычислений удалось выяснить, что на этапе сжатия исходного разряжённого облака до текущего состояния Солнца выделилась энергия, эквивалентная десяткам миллионов лет светимости современного Солнца. Одно только сжатие в шар, размером в 1000 современных Солнц (диаметр 10АЕ, немного больше Бетельгейзе) выделило столько энергии, сколько Солнце высвечивает за 25тысяч лет, чего достаточно для нагрева до 4000—5000К (горячее Бетельгейзе, при гораздо меньшей массе звезды) – всю её надо было высветить за сотни тысяч лет. И на всём этом этапе его вещество было гораздо холоднее нынешнего состояния, то есть и высвечивать энергию сжатия у него было гораздо меньше возможностей – по закону Стефана-Больцмана светимость поверхности абсолютно чёрного тела пропорциональна четвёртой степени температуры, и если температура поверхности современного Солнца около 5800К, то правдоподобное понижение её минимум в 10 раз приводит к падению светимости в 10000 раз. Правда, увеличение размера облака до 100-крантого размера Солнца, увеличивает площадь его поверхности в те же 10000 раз, и в результате полная светимость ещё не до конца сжавшегося облака может даже несколько превышать нынешнюю светимость Солнца, но всё же – «превышение никак не может быть многократным», с точки зрения моделей современной астрофизики.

Плюс ещё такой момент. Так как с точки зрения современной астрофизики, облако сжималось как облако примерно постоянного химического состава по всему своему объёму, то процесс охлаждения излучением был крайне затруднён. А именно – если в центре облака рождался фотон определённой энергии, соответствующей волне излучения определенной молекулы, то далее он должен был пройти сквозь огромную толщу вещества облака того же химического состава, в котором вполне благополучно поглощался такими же молекулами. После чего он переизлучался – но только в случайную сторону, и очень часто обратно к центру облака. И только после миллионов переизлучений фотон может оказаться на краю облака, после чего покинет его навечно. Но на краю облака температура уже гораздо ниже, нежели в центре, а значит и мощность излучения гораздо меньше, и скорость охлаждения меньше, чем если бы излучение шло прямо из тёплого центра облака.

При этом, если облако, из которого сформировалось наше Солнце, уменьшилось до радиуса R=5АЕ (=700млн. км, =1000 радиусов Солнца) сравнительно быстро, высветив за это время энергию всего в 25тысяч лет свечения Солнца, то согласно формуле [3], после этого до радиуса R/2 оно высветило ещё такое же количество энергии, затем от R/2 до R/3 ещё столько же, затем до R/4 ещё столько же, и так далее… высвечивая равные порции на промежутках сжатия радиуса от R/N до R/ (N+1). То есть, основное время существования сжимающегося облака должно было прийтись на фазу достаточно плотного, и потому легко заметного оптическими наблюдениями состояния, которое должно было давать картину, сильно отличающуюся от картины наблюдения за настоящей звездой.

Таким образом, процесс сжатия должен продолжаться миллионы лет, в течение которых вместо полноценной звезды должно наблюдаться тёплое облако, за которыми астрофизики охотятся уже много лет – и никак не могут поймать. То есть, проблема в следующем – если в ближней окрестности нашей Земли взять 1000 звёзд примерно равных Солнцу, и каждая из них сжималась минимум миллионы лет, то в этой области должно быть зафиксировано минимум десяток областей видимого зарождения новых звёзд. А их то как раз и не находят! Налицо первое противоречие, требующее расследования – почему в нашей области галактики вдруг резко остановился процесс звездообразования? Или возможно иначе – если звёзды продолжают рождаться, то как они выглядят на первом этапе своего существования, что астрономы не могут их выявить на фоне других объектов вселенной?

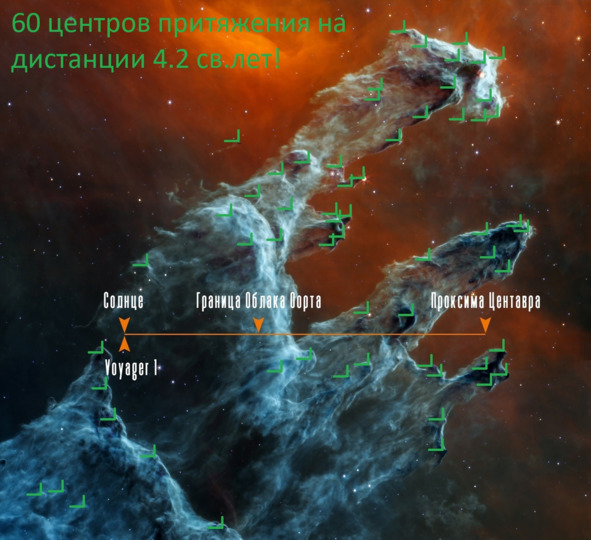

Правда, тут надо заметить, что астрономы всё же нашли множество мест, о которых можно сказать по косвенным признакам, что там находятся молодые звёзды, которые просто не видны. Одно из таких мест туманность Столпы Творения – в ней на дистанции всего в 4 световых года без труда можно насчитать свыше 60 точек сильного притяжения, невидимых напрямую из за окружающих их пылевых облаков, в которых явно должны скрываться какие-то звёзды, и пара из них на фотографии даже видны уже в виде ярких звёзд – но это опять же уже готовые звёзды, а не протозвёздные туманности, которые хотелось бы наблюдать напрямую, чтобы гипотеза смогла наконец подтвердиться реальным наблюдением.

Следующее противоречие связано с химическим составом вещества звёзд. А именно – исходно предполагается, что все они рождаются как гомогенные (постоянного химического состава по всему объёму), с приблизительно равными для всего газообразного вещества во Вселенной параметрами – 98—99% водорода и гелия, и лишь незначительное количество прочих элементов. А все прочие металлы (так астрономы называют все элементы тяжелее гелия) в основном рождаются уже внутри звезды, в процессе её функционирования. И потому о возрасте звезды судят по наличию и соотношению в её спектре разных металлов. И вследствие этого получаются такие казусы, как «звёзды старше возраста всей вселенной», каковые были обнаружены в ядре шарового скопления Омега Центавра – судя по химическому составу, некоторые звёзды этого скопления старше 14млрд лет, в то время как всей вселенной только 13.6млрд лет. При этом есть казус и даже с самим нашим Солнцем – ему уже свыше 5млрд лет, но при этом в его спектре совершенно нет лития – того металла, которого полно во многих окрестных звёздах возрастом десятки и сотни миллионов лет.

Следующее противоречие носит планетарный масштаб. Пока что слетать к чужим звёздным системам мы не можем, но по крайней мере свою Солнечную систему мы изучили достаточно хорошо, и выяснили про неё ужасные факты. Оказывается, в нашей системе планеты не просто делятся на земную группу (Меркурий, Венера, Земля и Марс), и планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, и похожий на него но карликовый Плутон), но даже в земной группе Марс не похож на все прочие планеты – его средняя плотность меньше 4, а у всех прочих больше 5 единиц. И пока что нет ни одной вменяемой теории, которая бы оправдала столь большую разницу среднего химического состава, вылившуюся в 20% разницы по плотности. Ибо если Марс более лёгкий из-за обилия воды или водорода (веществ, которые могли быть вытолкнуты солнечным ветром от внутренних планет на периферию солнечной системы), как и планеты гиганты – то почему мы в реальности наблюдаем Марс почти лишённый воды и атмосферы? А если он сложен из других пород – то на каком этапе формирования планет и по каким физическим законам могла произойти сепарация веществ, приведшая к столь серьёзной разнице в плотности?

И наконец, противоречие метеоритного уровня. На землю часто выпадают метеориты, блуждающие в комосе камни, оставшиеся от периода формирования планет. И вот эти метеориты чётко делятся на 3 основные группы – хондриты, каменные метеориты, и железо-никелевые. Возможно, что есть четвёртая группа, сложенных из воды и прочих испаряющихся льдов, но они просто не долетают до поверхности Земли, испаряются при падении, и потому не обнаружимы. И если про разницу между хондритами и каменными метеоритами можно списать на то, что первые – это остатки первичного вещества протопланетного диска, а вторые – обломки столкнувшихся планет, уже претерпевших метаморфозы плавления пород, то с железными метеоритами такой фокус не проходит. Исходно была высказана гипотеза о том, что железные метеориты – это обломки внутренних слоёв столкнувшихся и разлетевшихся планет, у которых уже произошло разделение пород на железное ядро и каменную мантию. Но так как основная гипотеза появления Луны тоже импактная – Земля столкнулась с другой планетой, и часть внутреннего вещества была выброшена наружу, и из неё уже Луна и образовалась – то она была проверена многочисленными компьютерными моделями столкновений, и все без исключения модели вынесли вердикт – материал железного ядра Земли или второй планеты в космос не выносится, а остаётся внутри самой Земли. То есть – железные метеориты не могли быть вынесены из внутренних слоёв планет, из под каменной мантии с более чем 1000-километровой глубины, но тем не менее они реально существуют. А значит, принцип их образования должен быть каким-то иным, не планетарным.

Таким образом, при первом же внимательном взгляде, общепринятая теория формирования звёзд не может объяснить сразу 4 типа разных наблюдаемых фактов. А значит, настало время провести внимательный разбор процесса звездообразования.

Часть 2. Общее описание процесса образования Солнца – теория гравитирующего снежного облака

Глава 2.1 Исходное состояние вещества

На текущий момент солнце – это звезда, «разумеется» почти гомогенная (одинакового химического состава во всех её частях), массой порядка 2*10^30кг. Когда оно образовалось 5—6 миллиардов лет назад, оно было немного больше. Так как Солнце – звезда очень маленькая, карлик, то на границе его фотосферы гравитация весьма большая, около 27g, гравитационный колодец глубокий, и потому при всей его светимости около 3*10^26Вт, солнечный ветер вылетает со скоростью всего около 1 мегатонны в секунду. Для сравнения, поток лучистой энергии, по формуле E=M*C^2 составляет около 3 мегатонн в секунду, правда уже не массы, а дефекта массы, образовавшейся при сгорании 700 мегатонн водорода в гелий. Значит, за миллиард лет потеря массы составляет около 10^26кг, а в недрах выгорает около 2*10^28кг водорода – то есть выгорает 1% полной массы Солнца, а улетает менее 0.01% массы. Значит, можно считать, что 5—6 миллиардов лет назад Солнце было практически той же самой массы и размера, только чуточку иного химического состава – было чуть меньше гелия и прочих тяжёлых элементов, и больше водорода. И именно эти параметры можно взять для исходного облака, из которого Солнце образовалось, только может быть массу стоит взять несколько большую – часть массы облака могла быть выброшена излучением при загорании звезды. Для расчёта примем круглую цифру, что исходное облако было пятикратно массивнее Солнца – массой 10^31кг, не забывая о возможном минимуме 2*10^30кг.