Полная версия

Красные Баки. Это моя земля. Киберпутеводитель

Об истории ленинградских детей, живших в Захарьинском детском доме, подробно рассказывается на страницах книги И. С. Кориной «Захарьинский детский дом. Дети блокадного Ленинграда».

Усадьба Захарьина. Людмила Гришук

Топонимы Сомихи

Татьяна Поспелова

Одним из старейших населенных пунктов на Краснобаковской земле является деревня Сомиха. Как и Баки, Сомиха впервые упоминается в 1617 году, но, в отличие от райцентра, к настоящему моменту здесь проживает всего несколько человек. Между тем, деревня когда-то была крупнейшей в округе. В 1926 году здесь насчитывалось 480 человек. В это же время в поселке Парижской Коммуны, который позже получил название Ветлужский, проживало всего 376 жителей.

Как и полагается крупному населенному пункту, были в Сомихе и свои «микрорайоны». Территория деревни условно делилась на три края: Коптевский, Паранины и Татарка. В разговоре коренные жители деревни часто использовали эти названия. История их возникновения относится еще к тем далеким временам, когда деревни с крестьянами принадлежали помещикам. Старики рассказывали, что частью деревни владели помещики Коптевы, другим краем – барыня по имени Прасковья (Параня). А вот откуда взялась Татарка – понятно не было.

Ревизские сказки по деревне Сомиха за 1850 и 1858 годы дают разъяснения на этот вопрос. Деревней в эти годы владели костромские помещицы. Часть крестьян деревни в эти годы принадлежала Варваре Алексеевне Коптевой. Остальные, еще с XVIII века, принадлежали дворянскому роду Постниковых. Впоследствии крепостные крестьяне Сомихи были поделены между дочерьми помещика Постникова Василия Васильевича: Прасковьей Васильевной Постниковой (умерла девицей) и Надеждой Васильевной, в замужестве получившей фамилию Вальмус. Род Вальмус был известен в Галичском уезде Костромской губернии. Их предки были выходцами из Англии. Для местных крестьян фамилия Вальмус была незнакомой и труднопроизносимой, чужой. Так появилось прозвище – Татарка.

Названия эти употреблялись местным населением вплоть до конца ХХ века.

В настоящее время старожилов в деревне уже не осталось, но уроженцы деревни Сомиха помнят о старых названиях, хранящих память о том времени, когда крестьяне в России были собственностью привилегированного дворянского сословия.

Топонимы Сомихи. Виктория Нефедова

Дом с окнами на НЛО

Павел Коркин

Сомневаться в достоверности рассказа этих людей тогда не было никаких оснований, хотя и рассказывали они о событиях удивительных, ни много ни мало – о посадке неопознанного летающего объекта (НЛО). На пороге 90-х годов минувшего века мы так часто о них слышали, что уже готовы были расчищать для НЛО посадочную площадку.

Речь идет о событии, происшедшем в ночь с 17 на 18 марта 1990 года, а точнее – примерно с 2 часов 30 минут до 4—5 часов утра 18 марта. Жительница деревни Оньшино Краснобаковского муниципального округа, доярка К. Бурмахова, проснувшись в половине третьего часа и увидев освещенные красным светом стены комнаты, решила, что это отсвет зарева деревенского пожара. На ее крик – «Где-то горит!» – проснулись муж – В. Бурмахов, их дочь (29 лет), сестра мужа – Вера Никандровна (40 лет, жительница г. Горького).

Но это было не зарево пожара, а свет с близлежащего поля. Дом Бурмаховых в начале деревни, а перед деревней большое поле, уходящее к высоковольтной линии и далее. И вот где-то под этой ЛЭП – линией электропередачи – большим шаром светилось это самое НЛО. Видимо, гостья из Горького первой высказала предположение о том, что это летающая тарелка.

– Сначала я не поверил, говорю – луна, – рассказывал потом В. Бурмахов. – И в жизнь бы не поверил! Но видим: шар поднялся немного, разделился на две тарелки, они долго, минут 40, висели разделившись. До леса – с километр, а это ближе леса. Свет красный-красный, даже в избе светло. В другую комнату дверь стеклянная, так и в той комнате свет…

По его рассказу, по рассказу его дочери, а мы встречались 20 марта, до разделения шар был на самой земле. И был он не совсем круглой формы, ближе к полусфере, с плоским основанием, то есть своими очертаниями напоминал шляпу или перевернутую тарелку. Над шаром, излучающим красный свет, как говорили очевидцы, мигали огоньки, но другого цвета. Кто-то из наблюдателей насчитал пять мигающих точек. После раздвоения «тарелки» снова соединились, «приземлились». Все эти маневры проходили плавно, беззвучно. При этом, как считает хозяин дома, таинственный объект несколько приблизился к деревне. В доме было четверо взрослых людей, поэтому особого страха, по их словам, никто не испытывал. Но и ни у кого не возникало желания выйти на улицу.

Видел ли кто-то еще из жителей деревни Оньшино этот неопознанный объект? Кто-то из Бурмаховых слышал от одного из деревенских, что, проснувшись в ту ночь и увидев красноватый отсвет, тот принял его за свет луны. Возможно, тогда просто не придавал значения или боялся кривотолков – не говорил об увиденном. Сам Виталий Никандрович сказал, что два дня он никому не говорил об увиденном (он работал в плотницкой бригаде совхоза). Видимо, слух о «визите НЛО» пошел от его жены.

На следующий день кто-то из Бурмаховых пошел в сторону того места на поле, где видели шар. Но не дошел: по рыхлому снегу идти было тяжело. На возвышенном участке предполагаемого места посадки объекта были видны проталины. Но они не связывали проталины с НЛО – относили их к обычным следам весны.

Скептическое отношение к рассказу о визите НЛО тогда было приглушено свежими сообщениями о НЛО. Буквально в эти же дни в газете соседнего района сообщалось о наблюдении несколькими жителями ранним утром 10 марта в небе странного объекта, по форме напоминающего тарелку. А еще раньше сообщали из поселка Пруды Краснобаковского муниципального округа о каком-то объекте, зависшем в ночном небе над лесом…

Оньшинская история с НЛО оставила в моей памяти особый отклик не только потому, что сам тогда выслушал очевидцев и по свежим впечатлениям передал их рассказ в газетной статье. Памятной эта история стала еще и потому, что спустя несколько лет один из жителей Красных Баков при встрече напомнил о той газетной публикации, не без иронии раскрыл разгадку «очевидного и невероятного». Это была даже не версия «появления» НЛО, а до обидного банальное для меня, как автора «сенсации», опустошающее своей простотой объяснение, основанное на причастности этого краснобаковца к роли инопланетянина, управлявшего «летающей тарелкой». О чем речь – пока умолчу, чтобы уж не совсем лишать читателя грез о встрече с НЛО.

Дом Бурмаховых в Оньшино был и остается главной достопримечательностью деревни прежде всего своей красотой. А то, что из его окон когда-то видели НЛО, приземлявшееся на поле напротив, это пусть остается случаем невероятного, но очевидного, если хотите – легендой.

Тополиная история

Елена Гонченкова

Этой историей, скорей похожей на легенду, поделился мой коллега по работе. Речь пойдет даже не о легенде, а о зримых следах времени, коснувшихся маленького уголка поселка Красные Баки. Уголок этот в центральной его части, можно сказать, на лобном месте – на возвышенном участке над площадью Свободы, считающейся исторической пуповиной селения Баки.

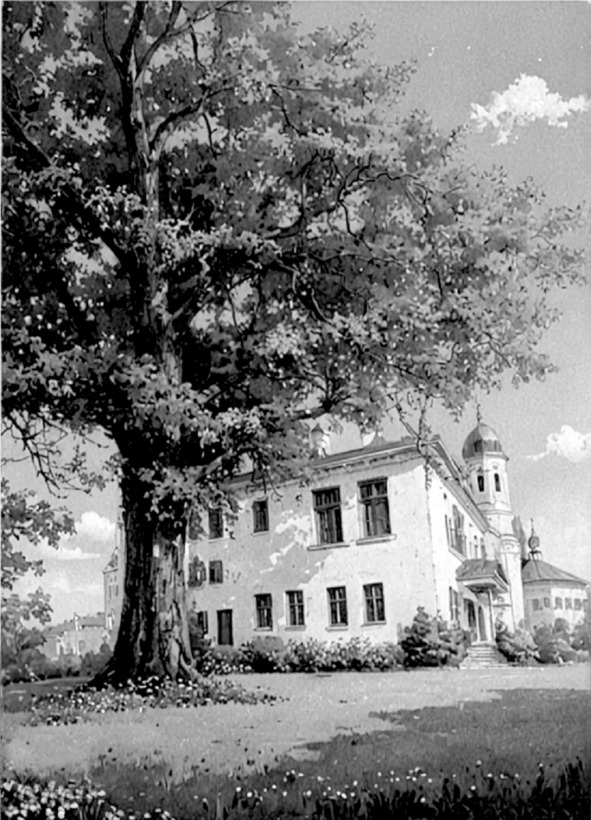

На этом лобном месте в XIX веке был выстроен первый каменный православный храм села, давший по своему святителю и второе название селению – Никольское-Баки. Во все последующие времена «пуповина» обрастала новыми улицами, менялся общий облик поселка, но вот этот уголок центральной, исторической его части сохранял свои черты. Впрочем, это я уже перехожу к пересказу той истории, того раздела размышлений, наблюдений, которыми поделился коллега. Их последующую часть правильней будет, пожалуй, представить в форме его монолога. Изложу его рассказ как могу. Память избирательна: что тронуло – запоминается лучше, поэтому передам главное.

– …сорок три года хожу на работу по одному маршруту, – говорил он, – по улице Коммунальной, возле бывшего кинотеатра «Чайка», возле сменившего его – теперь уже тоже бывшего – Покровского храма, спускаюсь по лестнице к площади Свободы, перехожу ее…

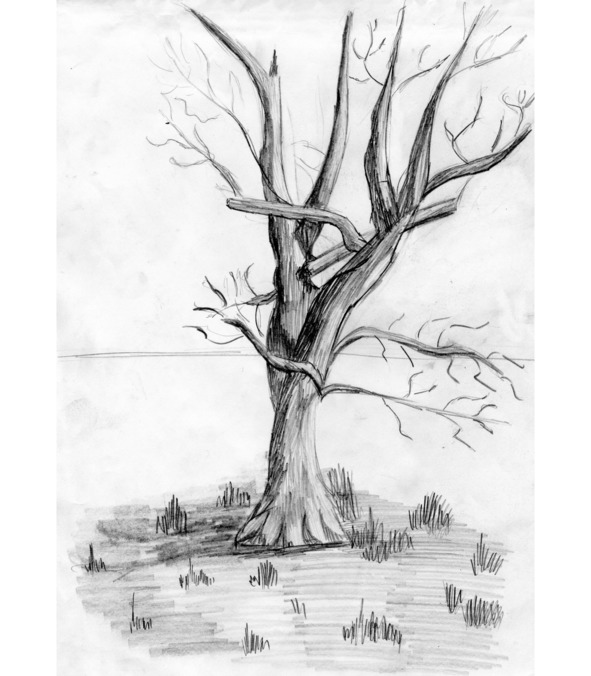

Возле кинотеатра «Чайка» стоял и сейчас стоит огромный тополь. Сколько лет ему – бог весть. Он огромен, стар. От старости ли, от ветров ли, он периодически роняет ветви. Иногда такие большие, что их распиливают, чтобы убрать. По весне смолистые почки дерева выделяют аромат, словно это бальзамический тополь (есть такой вид в семействе ивовых). Пойдешь в весенний день возле дерева, и падающие с тополя почки могут попасть на голову, приклеиться к волосам или испачкать рубашку.

Пройти мимо этого тополя, не замечая его, невозможно, настолько он величественен даже в сравнении с высоким зданием кинотеатра, в девяностые годы ставшим Покровским храмом и увенчанным небольшим купольным навершием – колокольней.

То, что тополю около ста лет, а может и больше, подсказывают старые фотографии. Есть фотографии начала 50-х годов, на которых запечатлены останки разрушенного Никольского храма – того самого, построенного в XIX веке, на месте которого в начале 60-х годов XX века было возведено здание упомянутого кинотеатра. На одной из таких фотографий рядом с остатками стены храма видно дерево, своим контуром напоминающее нынешний тополь, только совсем небольшой. Да и на хранящейся в местном музее фотографии начала XX века, когда храм еще стоял во всей своей красе, рядом с ним, на том месте, что и на фото 50-х годов, виден силуэт дерева, только еще молодого. Так что наш тополь-великан стал свидетелем жизни центральной части села, поселка, всех здешних перемен на огромном отрезке времени – целого столетия. Он видел, как снимали с красивого, величественного Никольского храма колокола, как ломали его стены, как потом на этом месте строили кинотеатр, как в 90-х над зданием уже покинутого кинотеатра появился церковный колокол. Старый тополь стал свидетелем и строительства рядом с фундаментом первого Никольского храма нового храма в честь святителя Николая.

В прошлые годы (десятка два лет назад) не раз приходилось видеть прислонившуюся к стволу тополя женщину, словно она разговаривала с деревом. Заподозрить в ней приверженность языческой вере мешало то, что она была знакома – работала в администрации района машинисткой, вернее, оператором на компьютере. Но кто его знает, с чем она приходила к тополю! И одна ли она приходила сюда, под его крону, к его корням, уходящим в толщу земли под самое основание разрушенного Никольского храма?!

Величественная крона дерева притягивала птиц. Если открытую колокольню в основном посещали божьи птицы – голуби, то на тополе находили себе приют вороны и галки. Но никто не скажет, что птицы докучали шумными стаями, они были миролюбивы, кротки, словно прихожане на церковной службе.

Птицы тянутся к православным храмам, наверное, по генетической памяти. В старину их приманивал к церковным оградам, на базарные площади кормовой стол, остающийся с сором после лошадиных возов. В Баках же возле старой каменной церковной ограды с башнями, вдоль площади долгие годы был торговый ряд. Следы той ограды давно исчезли. Открытость тополя обзору со всех сторон придает дереву особую величавость.

С упоминанием голубей вспоминается наблюдение многолетней давности, порядка 20 лет. Возле тополя была натоптана тропинка – здесь люди поднимались с улицы Свободы, идя на работу, в магазины. Не один год по утрам по этой тропинке шла на работу в комбинат бытового обслуживания и Галина. Наши дороги пересекались, поэтому видел ее здесь часто. Вскоре после того, как в аварии погиб ее муж, вновь вижу ее идущей по этой тропинке. И вижу: невдалеке перед ней на тропинку садится голубь, словно только и ждавший ее. Может это и не затронуло бы моего внимания, но еще не раз по утрам примерно в то же время на тропинку слетал голубь, если даже никого на ней не было – голубь словно поджидал ее. И что мне оставалось думать, глядя на эту сцену? Уж не душа ли погибшего мужа в образе голубя так стремилась встретить ее?

Начавшееся в 2015 году строительство нового храма отрезало тропинку, она затянулась травой, никто здесь не ходит, не слетают сюда голуби, да и нет уже их пристанища в колокольне Покровского храма – храм разбирается. И только старый тополь, как и прежде, качая отяжелевшей от лет головой, взирает на следы времени, на перемены. Эти перемены могут коснуться и его…

Тополиная история. Мария Малышева

Здесь я закрываю кавычки. От себя лишь добавлю, что в достоверности рассказанного коллегой не сомневаюсь. И еще: на месте бывшего Покровского храма предполагается сделать аллею Славы, ведущую к запланированной к строительству часовне. Будет ли в этом проекте место для старого тополя? Не будет ли он, свидетель вековой истории, как неотъемлемая часть центральной части Красных Баков, совсем чужим в новом облике «лобного» места поселка? Не придется ли ему сложить тяжелую голову на плаху нового времени? Наверное, это тревожное чувство и подвигло коллегу поделиться со мной своими размышлениями.

Бабушкины сказки

Виктория Ниточкина

Поправляя теплую шаль, медленно сползавшую со старушечьих плеч, бабушка продолжила свой рассказ. За окном разыгралась вьюга. На чердаке завывал ветер. Время словно остановилось, само запутавшись, день сейчас или ночь. Непогода сплотила разные поколения, заставив собраться в одной большой комнате, где при тусклом свете все до боли знакомое казалось неузнаваемым и таинственным.

Любопытство было у человека всегда. Всегда стремился он заглянуть за горизонт, взлететь к далеким звездам, покорить высокие горы.

– Бабушка, – губы Микитки расплылись в улыбке. В глазах показались то ли отблески свечи, то ли детские хитринки. – Какие горы здесь у нас, в Краснобаковском округе? Ветлуга и лес. Что здесь может быть интересного?

Микита, как парень местного разлива, считал, что прекрасно знает, о чем говорит. Это его сестричке – Маргарите, даме городской и изнеженной, все казалось в диковинку у бабушки в Красных Баках. Точно малахольная радовалась она каждой травинке-былинке. Без того большие голубые глаза Маргариты становились совсем круглыми, радостно-удивленными, когда Микита ловил для нее майских жуков или кузнечиков, собирал улиток. А однажды даже «подарил» настоящую ящерицу. Но та, оставив ребятишек с хвостом, спешно ретировалась в ближайшие заросли.

– Давайте лучше страшилки рассказывать!

Маргарита ойкнула. Микитка довольный тем, что его коварный план удался: сестренка напугана, а бабушка не будет продолжать свой рассказ, упоминая все великие географические открытия, – немного смягчился.

– Ну, или сказки для малышей: про кикимору, водяного, лешего.

Разметав новую порцию снега по окнам, словно в поддержку внучонка, вновь жалобно заскулил ветер. Маргаритка съежилась. А недавние Микиткины хитринки живо заиграли в бабушкиных глазах.

– Неразлучную троицу выбрал, внучок. Давно это было. Та зима и на зиму не была похожа. Очень теплая да малоснежная. Дороги по нашему округу нередко проходят мимо обширных болот. Так сразу и не скажешь, что кроется меж редких и кривых деревьев зыбкая да глубокая трясина. Хозяйничает здесь кикимора болотная. Тех, кто ее владенья уважает, угощает кислой ягодой, иных же – учит. А бывает, что проверяет на смелость.

Грозная машина беспомощно вращает колесами. Лесная дорога, превратившись в болотину, не хочет выпускать великана. Отступать не в правилах: и вот уже лебедка, натянутая как струна, серебристой змейкой обвивает дерево. Рывок: ива вырвана с корнем, словно спелая морковка из грядки. Вторая неудачная попытка сменяется удачной. Позади отъезжающей машины закружилась в быстрой пляске кикимора. То ли от бессильной злобы ее танец, то ли в припадке безумной радости за людей.

Лес встал молчаливой стеной. Большие стволы старых деревьев крест-накрест перегородили дорогу. Было принято решение: дальше – пешком. Только завтра утром, а сейчас привал. Жаркий огонь костра, яркий свет пламени отгоняли холод и темноту. Дарили надежду, что леший – хозяин всего леса, преградивший путникам дорогу, не здесь сейчас.

Чуть вдалеке от костра местность читалась смутно. Во весь опор неслось воображение. Медленно, откуда-то изнутри, поднимался первобытный страх.

Огонь потушен. Пора спать. Только лес не спит. Не спит его хозяин. Бродит, ломая сучья. Разговаривает громко на языке диких животных. Качает верхушки деревьев. И они шепчутся, шепчутся всю ночь. И все кругом живое, дикое. Не спасет, не укроет чудо-машина. Здесь люди одни. Других нет и за несколько километров. Кричи – не кричи. Только леший услышит.

Совсем другой лес утром. Ночные тревоги позади. Страхи в прошлом. Только нет страха у этих людей: не первая ночь была проведена в лесу. Здесь сон богатырский.

В руках – оборудование, за спинами – рюкзаки. Перешагивая буреполом, идут дальше. Только леший не пошел. Здесь остался.

Деревья расступились. Впереди, как чистый альбомный лист, ледяная гладь лесного озера. Новые владения, новый хозяин – водяной. Наслал, капризный, на незваных гостей дождь в январе. Но не тут-то было! Бур звонко и быстро врезался в лед. Вода в лунке казалось темной. Менялись цифры на эхолоте, и люди отходили все дальше и дальше. К закату озеро было похоже на решето.

Мокрые, уставшие, но довольные своей работой, знакомой дорогой назад к машине. Неважен теперь ни леший, ни водяной, а важно, что вместо вопросов теперь появились ответы.

– Какие ответы? – не дождался конца повествования Микита.

– Знаешь, сколько метров глубина озеро Боровское? – вместо ответа спросила бабушка.

– Это даже в Нижнем Новгороде знают, бабушка, – оживилась Маргарита.

– Больше 20 метров! Это самое глубокое озеро в Краснобаковском округе, – важно пробасил Микита. – У нас даже в учебнике по Краснобаковскому округу об этом написано.

– А теперь вы знаете, как об этом впервые узнали люди.

Ветер успокаивал, убаюкивал. Снег летел медленнее, у самой земли мягко стелился теплым белым покрывалом. Все готовилось ко сну. Дрема обнимала бабушкиных внуков, нараспев повторяя ее слова: «Любопытство было у человека всегда… Было всегда… Всегда…»

Бабушкины сказки. Екатерина Зайцева

Справка об объекте

Озеро Боровское,

Россия, Нижегородская область,

Краснобаковский муниципальный округ

Озеро является гидрологическим памятником природы. Оно расположено примерно в трех километрах на северо-западе от села Носовая.

Название озера Боровское произошло от типа лесов, которые окружают это озеро, в основном в окрестностях водоема расположены сосновые и еловые боры.

У озера есть второе название – Татарское, оно связано с легендами, которые окружают озеро. По местным преданиям, сам царь Иван Грозный шел с великим войском покорять Казань через эти земли. На одном переходе войско встало на ночлег около озера. Ночевка и отдых получились такими шумными и пьяными, что здесь даже утопили войсковую казну, где были два больших короба с серебром и золотом. Когда воины протрезвели, то попытались достать общее добро, но казна «как в воду» канула. Как смельчаки не ныряли в бездонные воды этого озера – казна под тяжестью драгоценного металла ушла на дно. Что дальше было – история про это не упоминает, только в легенде говорится, что царь был сильно в гневе и строго наказал виновных в такой потере. Вполне может быть, что их утопили в том же озере, царь был скор на расправу в таких делах. Только достать этот клад из золота и серебра до сих пор никто не может, так как озеро карстового происхождения и в те времена оно было очень глубоким. А за многие века на его дно осело много ила и органического мусора – все дно покрыто на несколько метров. Даже дайверы сейчас не смогут достать это царское добро.

Источник: https://komanda-k.ru/россия/озеро-боровское

Не красны Баки углами, а красны пирогами

Полина Белова

…Таня стояла у печи. Сегодня Троица, большой праздник, придут гости, и готовки много, хватит и ей, и сестрам.

У Тани была большая семья – мама с тятей, старшая сестра Наталья, младшие Прасковья, Вера, Софья и Маруся, а еще трехлетний Степушка – долгожданный братик. Вместе с ними жила и мамина двоюродная сестра тета Елена, своей семьи у нее не было, и она помогала с детьми сестре. Дом у них был большой, с осередком, почти в самом центре села, недалеко от дома батюшки. Его строил еще дед Степан и для украшения приглашал резчиков из Оньшина.

Мама давно приучала дочек к готовке, лет с пяти – печь растопить, крупу перебрать, овощи накрошить, яишену нажарить, муку просеять. Но вот хлеб да пироги – нет, то дело материно, дочери помогали, конечно, но целиком готовить им пока не доверяли. Пирог – особая еда, забота и гордость хозяйки.

Раньше печь пироги матери помогала Наталья, старшая, но она этим мясоедом вышла замуж и жила теперь на другом конце Баков. Следующей девицей на выданье в семье была Таня, и пришел ее черед браться за угощение для гостей.

***…А пироги в Баках пекли на любой праздник: на свадьбу ли, крестины, престол, гости ли дорогие приехали – обязательно на стол пироги. На Рождество пекли кокурки и пироженники – для ребятишек, обходящих дворы со звездой. Таня тоже ходила, когда была поменьше, а теперь, взрослой девкой, с подругами ходила просить посуленного.

А сколько всего мама пекла на масленой неделе! Блинов так каких только не делали: из белой, ржаной и гречневой муки, большие во всю сковороду, кружевные и пышные – в каждой семье свой секрет. Со сливочным маслом и ставленной сметаной, начинкой из рубленых яиц и лука, мяса, творога. Всю сырную неделю объедались, а на Прощеное воскресенье весь день ребятишки собирали дрова, поломанную утварь, старую солому из постелей да ветошь с каждого двора, накопленные за год, и складывали за селом тепленку – высокий костер клеткой, а во середку ставили шест с бочкой. Как стемняет, все соберутся и запалят – горит высоко, ярко.

На Великой пост скоромного не ели и пекли из постного теста. К средокрестию, на середине говенья пекли кресты. Мама настряпает несколько десятков, а в которые положит по монетке – на счастье. Утром встаешь, кресты готовы, выбирай, какой крестик тебе попадется и с чем. Малышня наутро среды пойдет обходить дома с криками:

Тетушка-крестик!Говинье-то треснет,Середа-то переломится,А Христов-от день подвинется!Не подашь креста, уведу Христа!– им и насыплют в каждом доме крестиков. А кто крестов не напек, давали денежку.

На Пасху обязательно кулич – сладкий, сдобный, с изюмом, много яиц в тесто клали, оттого оно становилось желтым и рассыпалось во рту.

А после Пасхи окликали молодых, кто в этот мясоед поженился. Молодежь, кто неженатые еще, ходили к сестре с мужем да под окном давай кричать:

Молодая молодица, подай яйца,не подашь яйца, уведем молодца.Но всего больше пекли на престольный праздник.

Престол ведь в каждой деревне или селе свой – по церкви или по особо чтимому святому или празднику. В Зубилихе – Фролы, лошадиный праздник, в Ильинском – грозный Илья Пророк, в Софоново – Духов день, в Патрикеево ходили к тетке Тамаре на – Варнавину годину. Ну а дома, в Баках, широко и весело гуляют на Троицу. Сначала все пойдут в храм, украшенный березовыми веточками, потом заведут основу – хоровод, куда выйдет все село, и молодые девушки на выданье будут идти все рядышком, а матери будущих женихов – приглядываться и примечать.

А уж после полудня старшие пойдут за столы садиться каждый своей семьей. Каких только пирогов в Баках не делали – с мясом, яйцом и луком, капустой, грибами и даже солеными огурцами. Сладкие ватрушки с творогом, ягодами, вареньем, сахаром и сливочным маслом, солодянники – из ржаной муки, пироженники – пироги размером с ладонь, рассыпчатые сладкие и соленые кокурки на рассоле или свином сале, ароматные калачи. Ну а главный пирог на Ветлуге, где почти каждый мужчина с мала до велика рыбак, пекли с рыбой.