Полная версия

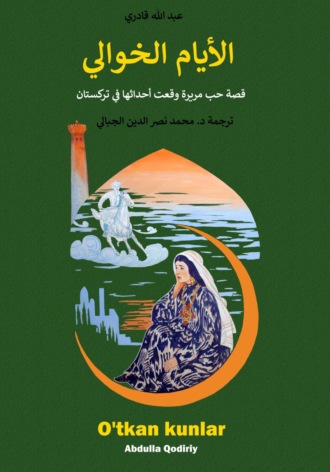

الأيام الخوالي: قصة حب مريرة وقعت أحداثها في تركستان

Абдулла Кадыри

الأيام الخوالي: قصة حب مريرة وقعت أحداثها في تركستان

عبد الله قادري

الأيام الخوالي

قصة حب مريرة وقعت أحداثها في تركستان

(O‘TKAN KUNLAR)

ترجمة وتقديم

د. محمد نصر الدين الجبالي

Copyright © 2024 by Mohamed El-Gebaly and Otabek Alimov

Translator: Mohamed El-Gebaly

Uzbek language corrector: Otabek Alimov

Front and back cover photos are provided by the family of Abdulla Qadiri

Published by Dar Al Maaref with the support of the Embassy of the Republic of Uzbekistan in Cairo

ISBN: 978-977-02-9440-6

Content

مقدمة المترجم

لحن يتجاوز المكان والزمان

كلمة المؤلف

الفصل الأول

1. أتابك بن يوسف بك حَاجِّي

2. شاب جدير بابنة الخان

3. البِك العاشق

4. طقس مرغلان القاسي

5. ليت لنا صهرًا مثله

6. سُحب دموية تخيم على طشقند

7. الواجب

8. جالب الخير

9. اللقاء

10. العرس، جناح الفتيات

11. سعادة لم تكن على البال

12. وشاية

13. اعتقال

14. إلى طشقند طلبًا للنجاة

15. طشقند تحت الحصار

16. عزيز بك

17. يوسف بك حاجي

18. ونادى المنادي

19. وصدر الحكم

20. التعطش للاستقلال

21. انتفاضة

22. الغريب المسكين

23. مسلمان قل

اعتذار

الجزء الثاني

1. أحلام الأبوين

2. "ألن تنساني؟"

3 . حزام القرع العسلي

4. الساحر الهندوسي

5. خيانة

6. تحت تأثير الحمى

7. المنفى

8. السعادة والتعاسة

9. ما العمل إذا لم نستطع النسيان؟

10. مَن منا الأكثر بكاءً؟

11. لحن الفراق

12. خبر مفزع، وليلة مرعبة

13. سعادة من دون بسمة

14. في إثر الغريم

15. مساء يوم الإثنين

16. أتابك يكشف عن شخصيته

17. قاتل نبيل

الجزء الثالث

1. نهاية استبداد مسلمان قل

2. أيام حالكة

3. مذبحة القبجاق

4. من يستطيع أن يحجب ضوء القمر؟ )لا يمكن إخفاء الحقيقة(

5. رسالة

6. تقلب أوزبك آيم- تعاسة زينب

7. مرحبًا بالأصهار

8. كراهية خفية

9. الحاج يفقد الأمل

10. حيلة حسن علي

11. كوموش تلعب بالكلمات

12. الضرة مُرة ولو كانت جرّة

13. إن كان لنا عمر فسنلتقى

14. خوشرو بيبي وزينب

15. نصيحة الأخت

16. في انتظار المولود

الخاتمة

كلمة من المؤلف

"الأيام الخوالي"

مقدمة المترجم

يسرني أن أقدم إلى القارئ الكريم ترجمة لرائعة الأدب الأوزبكي- رواية "الأيام الخوالي"– لعبد الله قادري، الأديب، والكاتب، والمفكر القدير، ذائع الصيت في آسيا الوسطى قاطبة. وُلد عبد الله قادري عام 1894 في طشقند لعائلة تاجر ثري. اختلط منذ الصغر بمختلف صنوف البشر من التجار والمزارعين الأغنياء والفقراء. لعبت الطبقة الكادحة من العمال والحرفيين دورًا مهمًا في تشكيل نظرته إلى العالم المحيط، ورؤيته للمستقبل. عرف قادري حياة شعبه مباشرة وليس من خلال الكتب، واستوعب ملامحها من خلال التواصل المباشر مع الناس.

تخرج في مدرسة قديمة عام 1904، ثم درس في مدرسة روسية (1906)، وبعد تخرجه شغل عدة وظائف، منها: سكرتير لدى نقابة التجار المحليين (1907-1915)، وواصل عمله في الوظيفة نفسها بعد ثورة أكتوبر، ثم أمين سر لجنة الغذاء في البلدة القديمة (1918)، ثم رئيس تحرير صحيفة "شئون الغذاء" (1919)، ثم أمين اللجنة النقابية (1920)، ثم موظف أدبي، ثم سكرتير صحيفتي "الثورة"، و"الشيوعية" (1922). وهو أحد مؤسسي مجلة "موشتوم"، وعضو هيئة تحرير المجلة (1923-1926). وتخرج في معهد موسكو للآداب (1925-1926).

بدأ قادري الكتابة في سن 12 عامًا. وأهم أعماله المبكرة: قصة "الفارع" (1915)، ومسرحية "العريس التعيس" (1915)، التي تصور أسلوب الحياة الأوزبكي القديم. وكان مولعًا بقراءة أعمال قدامى الفلاسفة والأدباء- وأشهرهم عليشير نوائي – وكلاسيكيات الأدب الأوزبكي.

نشأ قادري على عتبة التقاء قرنين من الزمان، وهي فترة شهدت تعقيدات وتناقضات واضطربات اجتماعية وسياسية وأخلاقية. وبطبيعة الحال، كان لذلك عظيم الأثر في نظرته إلى العالم وإبداعه الفني الذي اتسم هو أيضًا بالتناقض، لكنه بشكل عام اتسم بالتطور المستمر، والإنجازات الإبداعية الرائعة. وتتمثل ذروة بحثه وإبداعاته في طرحه إجابات واضحة عن الأسئلة الاجتماعية الحادة المثبتة تاريخيًا حول الوجود. ومثلت هذه الأعمال صورة حقيقية شاملة للواقع التاريخي المعاصر له. وتُعد روايتنا "الأيام الخوالي" (1926) ذروة أعماله التاريخية بجانب رواية "عقرب من المذبح" (1929). وتناولت هذه الأعمال موضوعات تاريخية في الأدب الأوزبكي.

تُعد رواية "الأيام الخوالي" رواية واقعية؛ تتناول صراعات اجتماعية وأخلاقية معقدة، وتقدم تعميمات اجتماعية عميقة. يصف المؤلف بشكل فريد التقاليد الشعبية، والطقوس الدينية، والقوانين غير المكتوبة التي كانت سارية في ممالك حاكم طشقند عزيزبك، الذي حكم طشقند لمدة ثلاث سنوات بطريقة أدت إلى تراجع التجارة، وإفلاس الحرفيين الرئيسين، وانخفاض محاصيل الأرز والقطن بشكل ملحوظ. تظهر الرواية الفقر الروحي لمن هم في السلطة، وعزلة النخبة الحاكمة عن هموم الشعب، وعدم القدرة على فهم المشكلات الاجتماعية الملحة وإيجاد طريقة لحلها. تعد رواية "الأيام الخوالي" ذروة إبداع عبد الله قادري، وعلامة بارزة في تطور النثر الأوزبكي؛ حيث قدمته كاتبًا ذا مهارة فنية كبيرة، كشف بصدق عن مظالم عالم الإقطاع.

إن الاهتمام بالموضوعات التاريخية عند عبد الله قادري يمكن تبريره برغبة الكاتب في فهم ماضي شعبه، وإظهار صبره، وعمله الجاد، ونضاله البطولي من أجل الحرية والاستقلال، وبهدف مساعدة القارئ على فهم مشكلات الحاضر بشكل أفضل.

ويدور الصراع المركزي حول التناقضات الاجتماعية والأخلاقية بين الأب؛ الحاج يوسف بك، حارس تقاليد النظام الأبوي والعادات العائلية القديمة، والابن الشاب- أتابك- وهو رجل لديه آراء تقدمية حول "بنية الأسرة"، يعارض العادات والتقاليد القديمة البالية عندما يفرض الأبوان عليه الزواج بفتاة لا يحبها. ورغم ذلك يقدم المؤلف هذا الصراع العائلي ليس بوصفه حالة خاصة، بل ظاهرة اجتماعية منتشرة.

تعد صور أتابك وحبيبته كوموش ظاهرة جديدة في الأدب الأوزبكي؛ فأتابك، الذي ينحدر من عائلة ثرية، شخص مثقف، يفهم الحياة بشكل مختلف، ولديه إحساس قوي، وفهم لمعنى العدالة يحد روحه ونفسه، وتطابق تام في آرائه مع حبيبته كوموش. فهي أيضًا حسنة التربية، ومثقفة، وصاحبة رأي، وجميلة، ومؤنسة، وتحبه بصدق. إلا أن هذا الحب يجلب لها التعاسة؛ لأنها تظل خاضعة للتقاليد القديمة، التي بموجبها لا يأخذ أقاربها مشاعرها في الاعتبار.

تدين كوموش بصفاتها الروحية وجمالها وثراء عالمها الداخلي لوالدتها، أفتاب آيم، التي جسدت الأحلام النبيلة المتأصلة في المرأة الأوزبكية؛ فهي ذكية، وهادئة، ومتحفظة، وأم محبة، وإنسانة محبة للحقيقة، وربة منزل مثالية. لكنها رغم ذلك ما زالت أسيرة العادات القديمة؛ فهي تلبي رغبات زوجها بإخلاص وتخضع لإرادته وتقدر رأيه.

تعد رواية "الأيام الخوالي" أول رواية واقعية في الأدب الأوزبكي. وهي في الوقت نفسه الرواية الأكثر شعبية، والأكثر بحثًا ودراسة، كما أنها العلامة الأولى في الرواية الأوزبكية. ويتحدث الكاتب طوال الرواية إلى القارئ مباشرة، ويرسم صورًا بديعة، وينقل الحقيقة بكل مرارتها وجمالها.

وبتحليل الرواية تاريخيًا يمكن استكشاف جذور الأحداث، والصراع القديم المستمر بين النور والظلام، والحق والباطل، والحقيقة والكذب. وقد نجح الكاتب في تقديم وصف ثري للتقاليد الشعبية والدينية، والطقوس، والقوانين غير المكتوبة التي كانت سارية في تلك الحقبة. واستطاع من خلال قصة حب عادية التطرق إلى المشكلة الأكثر تعقيدًا؛ وهي الصراع بين الخير والشر.

ويعد الكاتب والشاعر والإعلامي الكبير عبد الله قادري شخصية استثنائية حقًا؛ فقد ترك علامة لا تُمحى في تاريخ الأدب الأوزبكي وتطوره. وليس عبثًا أن يُطلق على عبد الله قادري لقب "مرآة الأمة". فهو يغطي في أعماله بصدق تاريخ تركستان في القرن التاسع عشر، ويعيد إنشاء صور حقيقية للحياة الأوزبكية، ويناقش المشكلات المعاصرة له. وقد لاحظ العلماء اهتمامه بطرح القضية الوطنية، وبالتقاليد الشعبية- بخاصة- حتى أضحت الرواية أشبه بالملحمة الشعبية من القرون الماضية.

لحن يتجاوز المكان والزمان

في بداية المقال أود أن أقدم معلومات مختصرة عن الفترة التاريخية التي عاش وعمل فيها عبد الله قادري.

عندما ولد عبد الله قادري في طشقند عام 1894 ، كانت روسيا القيصرية قد احتلت مملكة كوكان ، وكانت تركستان مستعمرة لمدة 18 عامًا. وسيطرت روسيا خلال هذه الفترة على كامل ثروات المنطقة. خلال هذه الفترة، ركزت على تزويد أسواق تركستان ببضائعها، وأولت أيضًا اهتمامًا خاصًا بقطاع القطن المحلي، الذي كان حيويًا لتوفير المواد الخام لصناعة النسيج.

وكان يرأس الإدارة المحلية موظفون روس، وبقيت المعتقدات الدينية والشريعة والتعليم الإسلامي وأراضي الوقف والملكية الخاصة بعيدة عن أية انتهاكات .

في عام 1917، قام الشيوعيون السوفييت بقيادة لينين بانقلاب في روسيا القيصرية ووصلوا إلى السلطة في 7 نوفمبر. في 20 تشرين الثاني (نوفمبر 1917)، وجهت الحكومة السوفييتية خطابًا إلى الشعوب المسلمة التي تعيش في روسيا قائلة: "… يجب أن تكونوا أسياد أنفسكم في بلدكم. يجب أن تبنوا حياتكم ونمط معيشتكم وفقًا لذلك…"

بإلهام وإقتناع بهذه الدعوة، تم إنشاء الحكم الذاتي التركستاني في مدينة كوكان (25 نوفمبر 1917) ، وعبر التجديديون والمناضلون من أجل الحرية عن موقفهم السياسي تجاه السلطة السوفيتية. رداً على ذلك، في 19 فبراير 1918، أظهرت الحكومة السوفيتية نواياها السياسية الحقيقية تجاه الشعب المسلم: لمدة ثلاثة أيام أبقت سكان كوكان العزل تحت النار ، ودمرت المباني التاريخية، وأشعلت النار في منازل المدنيين، " ومات أكثر من عشرة آلاف شخص..

بالإضافة إلى ذلك، في عام 1917، حلت كارثة طبيعية أخرى بروسيا وسيبيريا وكازاخستان وتركستان. وشهدت هذه المناطق منذ ربيع هذا العام حرارة شديدة، وجفت المحاصيل بسبب نقص المياه. وسرعان ما بدأت المجاعة وارتفعت الأسعار. علاوة على ذلك، أدت الأضرار الاقتصادية المستمرة الناجمة عن الحرب العالمية الأولى (1914-1918) إلى تقويض اقتصاد البلاد وزراعتها بشكل كامل. كان شتاءا قارسا للغاية. ونتيجة لذلك، حلت المجاعة في الاتحاد السوفيتي. ووفقا للمصادر، وبحلول عام 1919، مات أكثر من مليون و مائة و اربعة عشر الف شخص من الجوع في تركستان. استمرت المجاعة حتى نهاية عام 1924.

في مثل هذا اليوم الصعب، اعتلى عبد الله قادري المسرح. ونلفت انتباه القارئ إلى إحدى مقالاته الأولى التي أرسلها من وادي فرغانة لصحيفة “تركستان الكبرى” عام 1918:

" آفة الجوع. توفي رجل يدعى آرزيقول وزوجته وأطفاله الأربعة بسبب الجوع في قرية توراقورغان بمنطقة نمنكان وهناك أناس ماتوا في الشوارع لنفس السبب… روح الإنسان الذي شهد هذه المواقف ترتجف وتذرف الدموع رغما عنها. نسأل الله أن يبارك في هؤلاء السكان عبدلله .قادري ."

وإذا أخذنا في الاعتبار تاريخ كتابة هذا المقال، فإن قادري كان هناك في فترة الحكم الذاتي التركستاني وشاهد بأم عينيه كل المآسي التي حدثت في فرغانة. لكن غرضاً رئيسياً آخر من الرحلة إلى الوادي كان البحث ودراسة المصادر التاريخية للكتاب الذي أراد تأليفه…

عندما نُشر الكتاب الذي بين أيديكم لأول مرة، كان التركستانيون يكتفون بقراءة الكتب الدينية والقصص الخيالية فقط، ولم يقرأ سوى عدد قليل من السكان الصحف اليومية السوفيتية. بعض المثقفين الأوزبكيين الذين يعرفون اللغة الروسية قرأوا الرواية بسعادة، لكن الناس العاديين لم يكونوا على دراية بهذا النوع. من الادب. تم نشر "الأيام الخوالي" ككتاب من ثلاثة أجزاء في عامي 1925 و1926 بتوزيع 10000 نسخة. وبدأت تنتشر بين السكان. يقولون إنه في غضون خمس إلى عشر سنوات أصبح الكتاب شائعًا جدًا حتى أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية من تركستان جمعوا الأموال وأرسلوا رسولًا إلى طشقند للعثور على "كتاب كوموش بيبي) كان الكتاب يسمى كذلك من قبل الناس في ذلك الوقت) واعادته . تسجل المذكرات أنه في طشقند، وفي مدن أخرى وفي المقاهي بالقرى، أعطت مجموعات من الناس هذا الكتاب لشخص واحد حتى يتمكن من قراءته للجميع، واستمعوا إليه بسرور. حتى أن أحد الأشخاص قام بتلاوة كتاب مكون من 420 صفحة عن ظهر قلب وأمتع المؤلف الذي كان يستمع إليه في نفس الدائرة. ووصف الكاتب هذه الحالة بما يلي:

"قبل الثورة، كان شعبنا يكتفي بقراءة الأساطير البعيدة عن الحياة فقط. كنت أنوي إنشاء عمل واقعي واسع النطاق من شأنه أن يحل محل هذه الأساطير. ويسعدني أن أقول إنني لم أكن مخطئا في نيتي. "روايتي الأيام الخوالي" توغلت بعمق في الأسرة الأوزبكية وحررت القراء من قراءة مثل هذه الأساطير".

وبعد ذلك بقليل يأتي عام 1928. ومع مرور السنين، تعافت حكومة ستالين وبدأت في تقديم أفكارها الاستبدادية في جميع المجالات. وهذا ينطبق أيضًا على مجالات الأدب والفن. تم تعريف بنية هذا المجال على أنها "وطنية في الشكل، واشتراكية في المضمون". وبالطبع فإن رواية "الأيام الخوالي" لا تقع في هذا القالب على الإطلاق. ومنذ هذا العام، بدأت المقالات التي تنتقد "الأيام الخوالي" تظهر في الصحف. يتألف محتواهم المستهدف الرئيسي من ادعاءات مثل "في الرواية ينقسم الناس إلى جيدين وسيئين، وليس إلى أغنياء وفقراء"، و"لا كلاسيكية"، و"لا يوجد صراع طبقي"، و"إنها غير مناسبة للمهام الإبداعية للبروليتاريين". الأدب"، "إنه ممثل للبرجوازية الصغيرة". حتى عام 1937، تم نشر أكثر من عشرة مقالات نقدية. وفي نهاية المطاف، أدت مثل هذه التصريحات إلى إعدام القادري . تم تشويه اسمه ونشاطه..

وفي عام 1956 تمت تبرئة عبد الله قادري . وأعيد نشر أعماله ووضعها في أيدي الناس…

منذ زمن سحيق، عاشت تركستان (أوزبكستان الآن) بحرية في العلاقات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والتجارية مع الدول العربية. وفي هذا الصدد هناك آلاف الأمثلة والشواهد على ذلك في المصادر التاريخية والأدبية. ولكن بسبب ظروف العصر ولامبالاة الناس، بدءا من عشرينيات القرن الماضي، تم إنهاء هذه العلاقات بشكل صارم. لكن هذه الشعوب مرتبطة بتاريخ روحي وديني يمتد لألف عام وثقافة مشتركة. وقد ربطنا الإمام البخاري وابن سينا والخوارزمي ومحمود الزمخشري وأحمد الفرغاني والفارابي والبيروني وغيرهم من علمائنا في اتجاهات مختلفة. وأعتقد أنه سيكون من المفيد جداً أن ندرج ضمن هؤلاء العظماء عبد الله قادري من ترجمات كتابه إلى اللغة العربية. لأنه، بحسب القادري ، قرأ المقالات التاريخية لجورجي زيدان الذي عاش وعمل في مصر، واعتبره أستاذه، وألّف كتاب “أيام مضت” مستوحى منها.

نعم إنها إرادة القدر، عندما جاء زرغام من العراق إلى فرغانة وتزوج من جهان بيبي ، هل تعتقد أن الأولاد المصريين لا يعانون من ألم أتابك وقلقه ؟ هل تعتقد أن أتابك الذي سار في شوارع طشقند – مرغلان ليس في شوارع القاهرة – المنيا ؟ هل تعتقد أن يوسف بك حاجي ذو اللحية الرمادية والمعروف ببراعته لن يوجد مثيل له في الإسكندرية أو طنطا أو الإسماعيلية؟ وإلا فمن منا لم ير الفتاة كوموش في مدن وقرى مصر التي أصبحت رمزا للإخلاص والتواضع للمرأة الأوزبكية؟

وأعتقد أن هذه الشخصيات التي عاشت في الرواية موجودة ليس فقط في أوزبكستان، بل في مصر أيضا، وما زالت على قيد الحياة. والأهم من ذلك أن الكرامة والحب والاحترام الأوزبكي المعترف بها في الكتاب هي أيضًا من سمات الشعب المصري. وطالما كانت هذه الصفات موجودة، فقد عاش هذان الشعبان وسيعيشان كجارين روحيين.

الأدب في جوهره فن لا يختار أمة ولا مكانا ولا زمانا، ويثقف العقل والتفكير الإنساني.

ونعتقد أنه إذا كانت رواية "الأيام الخوالي" يمكن أن تقدم مساهمة بسيطة في قلوب قراء الشعب المصري، فإننا على يقين من أن روح قادري ستكون سعيدة وأنه ينعم في حياته الأخرى.

حفيد الكاتب – خاندمير قادري .

كلمة المؤلف

إننا وقد دخلنا حقبة جديدة، فلا شك يتحتم علينا في أعمالنا كلها أن نلتزم الروح التقدمية للعصر الذي نعيش فيه. وهو التوجه الذي يعني، بالطبع، ظهور ملاحم وروايات وقصص جديدة ومبتكرة. إن الشعور بواجب الكتابة يولد فينا رغبة في أن نصنع لشعوبنا وأزمنتنا ملاحم على غرار: "طاهر وزهرة"، و"الدراويش الأربعة"، و"فرهاد وشيرين"، و"بهرامكور"(1).

إن رواية "الأيام الخوالي" التي أعتزم كتابتها ما هي إلا محاولة صغيرة، أو بالأحرى، هوس للإبداع على طريق اكتشاف فن الرواية المعاصرة. وكما نعلم، فإن كل عمل جديد في مراحله الأولى لا يخلو من أخطاء ونواقص، تُصَحح باكتساب الخبرة والمهارات، ثم يبدأ العمل تدريجيًا في التطور ليصل إلى شكله النهائي. ولما اطمأن قلبي إلى ذلك شجعني شغفي فتجرأت، ولم أخشَ الأخطاء والنواقص التي كانت تختبئ وراء رغبتي وهوسي.

يقال: "إن من رجاحة العقل أن يعود المرء إلى الماضي ليتخذه نبراسًا للمستقبل". وانطلاقًا من هذا، قررت أن أكرس موضوع الرواية للماضي؛ لتلك الأيام التي خلت منذ زمن ليس ببعيد، ولتلك الأيام التي هي أسوأ وأحلك أيام تاريخ بلادنا؛ "عصر الخانات الأخيرة".

عبد الله قادري (جولقون باي)، 1926

الفصل الأول

1. أتابك بن يوسف بك حَاجِّي

كان اليوم السابع عشر من أيام شهر الدلو(2) الباردة من العام 1264 للهجرة، وقد غربت الشمس وترددت في الأرجاء أصوات الآذان لصلاة المغرب.

كان خان(3) مدينة مرغلان الشهير، بأبوابه المطلة على الجهة الجنوبية الشرقية يمتلئ بالتجار القادمين من طشقند، وسمرقند، وبخارى. وكانت غرفه جميعها باستثناء واحدة أو اثنتين تزدحم بالمسافرين، الذين كانوا يأوون إليه بعد قضاء النهار كله في مباشرة أعمالهم. وكان كثير منهم منشغل بإعداد طعام العشاء، وهكذا يصبح الخان الذي كان ساكنًا في ساعات النهار مفعمًا بالحركة والنشاط، والأحاديث الصاخبة التي لا تنقطع، وأصوات القهقهة العالية التي تحدث ضجيجًا شديدًا يفوق كل تصور، حتى إنه ليبدو أن سقف المبنى يكاد يطير في السماء بفعل هذه الأصوات.

في زاوية بعيدة في الفناء الداخلي للخان كانت هناك غرفة منفصلة تمتاز عن الغرف الأخرى بأثاثها الأنيق وزخارفها البديعة؛ فبينما كانت أرضيات الغرف الأخرى تغطى ببسط من الصوف الخشن، كانت أرضية هذه الغرفة مغطاة بسجاجيد حمراء زاهية اللون. وكانت الغرف الأخرى مزودة بمراتب من القطن الخشن، في حين كانت هذه الغرفة تزدان بألحفة من الحرير و مرتبة الأدرس (4) . وإذا كانت الأماكن الأخرى تفوح منها رائحة السخام المنبعثة من المصابيح بفتيلاتها المغموسة في الزيت، فإن هذه الغرفة تتلألأ فيها أضواء الشموع. وبينما كان نزلاء الغرف الأخرى يبدون تافهين غير عابئين بشيء، فقد كان ساكن هذه الغرفة يتصرف على نحو مختلف.

بطبع هادئ متحفظ، وجسد ممشوق، ووجه أبيض جميل، وعينين سوداوين يتناسب لونهما مع حاجبيه الداكنين، وشارب خفيف ناعم بدأ لتوه يخط في وجهه، بدت هيئة ذلك الشاب ساكن الغرفة. بعبارة أخرى، فإن من بين غرف الخان كلها ونزلائه جميعًا كانت هذه الغرفة وساكنها يثيران اهتمامًا خاصًا. كان هذا الشاب المستغرق في تأملاته وأفكاره دائمًا يدعى أتابك5، وكان ابن أحد وجهاء طشقند المرموقين، وهو يوسف بك حاجي.

دخل رجلان إلى الفناء من البوابة الرئيسة للخان وتوجه أحدهما إلى بعض الأشخاص عند البوابة وسألهم: هل نزل هنا شخص يدعى أتابك؟

فوجهوهما إلى الغرفة التي وصفناها منذ قليل، فسار الزائران نحوها. كان أحدهما يدعى رحمت، وهو شاب متوسط القامة، ذو وجه دائري ولحية صغيرة خفيفة، ويبلغ من العمر خمسة وعشرين عامًا تقريبًا، ابن ضياء شاهيجي أحد أثرياء مدينة مرغلان. أما الآخر، فكان يبلغ من العمر خمسة وثلاثين عامًا تقريبًا، وكان طويلًا ونحيفًا، ذا بشرة داكنة اللون، ووجه يحمل آثار إصابة قديمة بالجدري، وعينين داكنتين ولحية كثيفة شعثاء. وبالرغم من أن هذا الشاب على قدر كبير من الثراء، فإن شهرته لم تكن تعود إلى ثرائه، بل كان يشتهر بلقب "حامد زير النساء"، الذي صار جزءًا لا يتجزأ من اسمه، ولو أن أحدًا ذكره باسمه وحده مجردًا من هذه الصفة لما فهم الناس عن أي حامد يدور الحديث. لم يكن حامد على سابق معرفة بأتابك، لكن صلته برحمت كانت صلة قرابة مباشرة، فهو خاله وصهر أبيه ضياء شاهيجي.

عندما دخل الرجلان الغرفة استقبلهما أتابك باحترام وإجلال كما ينبغي لمثليهما.

بدأ رحمت حديثه قائلًا:

– نعتذر منك أيها الأخ العزيز، فقد أزعجناك بزيارتنا هذه في ساعة غير مناسبة.

فرد عليهما أتابك بلطف كبير وهو يدعوهما إلى الجلوس في صدر المجلس:

– أبدًا، ليس هناك أي إزعاج، بل على العكس لقد أسعدتماني حقًا بتشريفكما لي، فأنا لأول مرة في مدينتكم ولا أعرف فيها أحدًا، وقد سئمت هذه الوحدة والعزلة التي اضطرني إليها عدم معرفتي بالمدينة.

في تلك اللحظة دخل الحجرة شخص آخر وألقى التحية عليهم. كان شيخًا كبيرًا يبلغ من العمر ستين عامًا تقريبًا ويدعى حسن علي، له وجه طويل، وجبهة مستديرة، وعينان صفراوان مستديرتان، ولحية طويلة بيضاء. وبالرغم من بياض لحيته، لم تكن علامات الشيخوخة ملحوظة بشكل خاص على هيئته أو في بشرته.

أجلس أتابك ضيوفه حول طاولة التدفئة(6)، وبعد أن تلا دعاءً قصيرًا توجه بالسؤال إلى حسن علي:

– كيف حالك اليوم، يا والدي؟

فرد حسن علي:

– الحمد لله، أشعر بتحسن قليلًا. يبدو أنني استنشقت بعض الدخان من فحم المدفأة.

– أود أن أطلب منك شيئًا.

– تفضل، يا بني.

– أشكرك يا والدي. هلا أعددت لنا بعض الشاي؟

– بالطبع، سيدي، في الحال.

خرج حسن علي. وبدأ رحمت يسأل أتابك مجددًا عن أحواله وصحته، ثم سأله:

– قل لي، أخي العزيز، من يكون هذا الرجل؟

صمت أتابك هُنيهة، ثم نظر ناحية الباب، وبعد أن تأكد أن الشيخ العجوز قد صار بعيدًا، أجاب:

– هو عبد لدينا.

شيء ما في هذه الكلمات أثار الدهشة والاستغراب لدى حامد: عبدكم؟

– أجل، بالضبط.

عندما كان حسن علي طفلًا صغيرًا، اشتراه جد أتابك مقابل خمس عشرة قطعة ذهبية من رجل تركماني كان يقوم بخطف الأطفال في إيران؛ ليبيعهم فيما بعد عبيدًا. لقد مر ما يقرب من خمسين عامًا منذ أن أصبح حسن علي عبدًا في أسرة أتابك. وخلال هذه المدة أصبح فردًا من أفرادها. وكان مخلصًا ومطيعًا إلى أبعد الحدود لسيده يوسف بِك حاجي وولده أتابك بصفة خاصة، وهو ما جعله ينال ثقتهما واحترامهما له. وعندما بلغ حسن علي عامه الثلاثين زوجوه بجارية لديهم، لكنه لم يرزق بأطفال، وإن حدث ووُلد لهما طفل كان سرعان ما يموت في سن مبكرة. ربما لهذا السبب كرس الشيخ العجوز محبته وتعلقه لأتابك الذي أصبح بمنزلة ابن له. "لعله بعد موتي يقرأ آية من القرآن ترحمًا على روحي، ويذكرني بكلمة طيبة ويقول: في وقت ما كان يعيش في هذه الدنيا رجل طيب يدعى حسن علي وكان يحبني كابنه، وهذا يكفي". هذا ما كان يدور بخاطره، بل إنه طلب ذلك بالفعل من أتابك، وأخذ عليه عهدًا أن يقوم بذلك. هكذا كان الخادم العجوز رجلًا بسيطًا للغاية.

بعد أن انتهى الحديث عن حسن علي، سأل رحمت أتابك:

– ماذا أحضرت معك من طشقند يا أخي؟

– أشياء بسيطة: أقمشة وجلود الأحذية وبعض أواني الطهي.

تدخل حامد في الحوار قائلًا: إن سوق الأقمشة والجلود في مرغلان منتعش للغاية.

مال أتابك ناحية الشمعة وأخذ يقص الأطراف المتفحمة من الفتيلة بواسطة المقراض، وهنا خيم على المكان شعور ملحوظ بالغربة وعدم الارتياح، فقد كان الحوار متقطعًا ولا يدور في الاتجاه المراد له، وكان الصمت الطويل هو الرد الغالب على كل كلمة يقولها أحدهم. بدا أن رحمت كان يحاول الخروج من هذا الموقف المحرج بألا يدع الحوار ينقطع.

– قل لي يا أخي، كيف وجدت مرغلان؟ هل أعجبتك؟

تردد أتابك قليلًا، وشعر بالحرج وهو يرد على سؤال رحمت:

– ماذا عساي أن أقول؟ على الأرجح، لقد لاقت المدينة قبولًا في نفسي. فمرغلان هي المدينة الأولى في تركستان في صناعة النسيج.

أخذ حامد ورحمت ينظران إلى بعضهما مندهشين من هذا الرد المبهم. فبادر أتابك الذي التقط هذه النظرات إلى التوضيح مازحًا: منذ أول يوم لي في مدينتكم مرغلان وهي تثقل عليّ، ذلك أنه لم يكن لدي أصدقاء أو معارف هنا، فكنت أشعر أنني غريب فيها. لكن من الآن فصاعدًا تغيرت الحال تمامًا لأني وجدت فيكما صديقين عزيزين حينما قررتما تشريفي بالزيارة.

فقال رحمت: عذرًا، أخي العزيز، فلقد علمت بأمر مجيئك إلى مرغلان اليوم فقط من والدي، وإلا ما كنت أدعك تشعر بالملل والضجر.

– حقًا؟

– بكل تأكيد- أجاب رحمت– فأبي حينما يكون في طشقند يتوجه إلى منزلكم مباشرة، وأنت هنا تنزل في خان للمسافرين والقوافل، لذا يحق لنا أن نعتب عليك في هذا.

فقال أتابك موافقًا رأيه: أجل، لك الحق في ذلك، لكن مبرري في ذلك أنه، أولًا، بدا لي من الصعب أن أستدل على منزلكم، بالإضافة إلى أن رجال القافلة قد استقروا على هذا المكان للإقامة فيه.

– على كل حال، هذا ليس عذرًا.

بسط حسن علي طاولة الطعام وأحضر إبريق الماء للاغتسال، ثم تلت ذلك المراسم التقليدية للضيافة.

سأل حامد وهو يغمس قطعة من الخبز في العسل الأسود: وكم تبلغ من العمر أيها البِك؟

ما كادت شفتا أتابك تتحرك بالكلام حتى رد حسن علي الذي كان واقفًا يصب الشاي: أمد الله في عمر سيدي؛ في هذا العام- عام القرد- سيتم سيدي الأربعة والعشرين عامًا.

فسأله أتابك في دهشة: حقًا، هل صرت في الرابعة والعشرين من عمري؟ في الحقيقة أنا نفسي لم أكن أعرف كم عمري.

– حقًا، سيدي، فأنت في الرابعة والعشرين من العمر.

وهنا سأله حامد مجددًا: وهل أنت متزوج؟

– لا.

رأى حسن علي الذي لم يكن يرضيه هذا الرد المقتضب بـ "لا"، أنه من الأفضل أن يوضح الأمر أكثر، فقال: على الرغم من أنه كانت هناك بعض المحاولات لإيجاد عروس مناسبة لسيدي، فإنه لم يكن مقدرًا، على ما يبدو، أن نجدها، بعد ذلك بدأ البِك يعارض فكرة الزواج مهما كان الأمر. وحتى هذه اللحظة ما زلنا نعجز عن إقامة حفل زفافه، لكن سيدي المبجل حاجي يوسف قد حزم أمره بأن يزوجه فور عودته من رحلته هذه.

– إن الزواج في رأيي هو أكثر الأمور حساسية في هذه الحياة، قال رحمت، ثم التفت إلى أتابك وأكمل: وأهم شيء بعد الزواج هو أن تكون طباع زوجتك متوافقة مع طباعك، وإلا فلن يكون في الحياة شيء أصعب من هذا الأمر.

تلقى أتابك كلمات رحمت بترحيب صادق وقال: ليس هناك أدنى شك في صحة كلامك، لكن ينبغي أن نضيف إلى ذلك أنه إذا كان على الزوجة أن تتوافق مع طباع زوجها، فعلى الزوج أيضًا أن يكون مناسبًا لزوجته.

احتج حامد على هذا الكلام قائلًا: في رأيي، ليس هذا بالأمر المهم؛ أن تكون مناسبًا لزوجتك أم لا، فكلمة "زوج" وحدها تكفي لأي زوجة، ولكن ما قاله ابن اختي صحيح في أن الزوجة يجب أن تكون مناسبة متوافقة مع زوجها.

نظر رحمت مبتسمًا إلى أتابك الذي نظر أيضًا إلى حامد بطرف عينيه نظرة تتخللها ابتسامة ساخرة. فبادر رحمت بقوله: إن أمر الزواج في أيدي والدينا، فإذا كانت العروس لا تناسب ابنهما فالشيء الحاسم في هذا الأمر هو أن تكون مناسبة لوالديه. هنا لا يحق للشاب الذي يتزوج والفتاة التي ستتزوج أن يعبرا عن رغباتهما، مع أن مثل هذه العادة لا يصح اعتبارها من الأمور المقبولة شرعًا. فأنا على سبيل المثال تزوجت فتاة تعجب والديَّ كثيرًا، لكن، بالرغم من أنها تناسبهما، فإنها لا توافق طباعي، وربما، كما قلت أنت، قد لا أكون مناسبًا لزوجتي؛ كلامك صحيح يا أخي.

استمع أتابك إلى رحمت باهتمام بالغ وتعاطف، ثم نظر إلى حامد ليرى كيف سيكون رده على هذا الكلام. التفت حامد إلى رحمت وقال: اسمع، يا ابن أختي، صحيح أنك تزوجت حسب رغبة والديك، لكن لا مجال هنا أن تغضب أو تستاء منهما. فإذا كانت زوجتك غير مناسبة لروحك فاتخذ لنفسك زوجة أخرى مناسبة، وليكن لديك زوجتان، وإذا كانت الثانية لا تناسبك فتزوج بالثالثة. لكن ليس على الزوج أن ينزعج ويغرق في الأحزان بسبب عدم توافق الطباع بينه وبين زوجته.

نظر رحمت إلى أتابك مبتسمًا ثم أجاب خاله: حسنًا، وما الفائدة إذًا من زيادة عدد الزوجات ومن ثم المزيد من العذاب والمعاناة معهن؟ في رأيي، أن تعيش حياتك مع امرأة واحدة تحبها وتحبك هو أفضل شيء كما أنه أكثر عقلانية. فها أنت على سبيل المثال لديك زوجتان لكنك لا تحظى بلحظة سلام واحدة في منزلك، بل دائمًا في عراك وشجار.

فضحك حامد وقال: بالنسبة إلى شاب مثلك فإن زوجة واحدة ستكون أكثر من اللازم. ثم ماذا تعني بقولك "المعاناة من كثرة الزوجات"؟ طالما أن سوطك يقطر دمًا حتى لو كن مئة، يمكنك أن تستمتع بحياتك دون مشكلات. فحتى يومنا هذا أعيش مع زوجتين، ولا أشعر أني اكتفيت من الفضائح والخلافات بينهما، لكني لا أستطيع القول بأنني لا أطيق فكرة الزواج بثالثة.

– ليس هناك من يضاهيك في هذا المجال، يا خالي.

نظر حامد في زهو وفخر إلى أتابك الذي اكتفى بالابتسام ردًا على كلامه. خرج حسن علي لطهي الأرز البخاري، في حين قدم أتابك الشاي للضيوف. أنهت كلمات حامد الأخيرة خلافهم. يبدو أن ثلاثتهم قد استغرقوا في أفكارهم الخاصة. بعد هُنيهة من الوقت، التفت رحمت إلى خاله: هل سمعت أن ميرزا كريم قد زوج ابنته؟