Полная версия

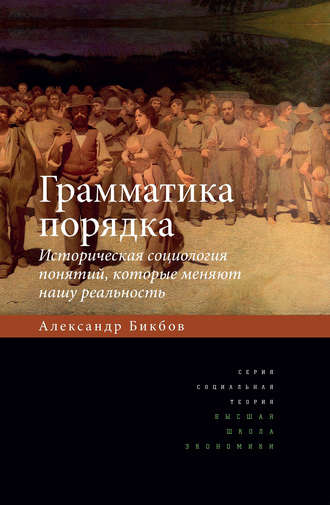

Грамматика порядка. Историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность

Первый – это Владимир Пантин (род. в 1954 г.), который в 1993 г. под псевдонимом Владимир Умов публикует цитированную ранее (см. сн. 5 на с. 45 наст. изд.) статью о среднем классе в новом, издающемся лишь третий год журнале «Политические исследования» («Полис»). В статье категории приписывается основополагающий цивилизационный смысл: «Западное общество стало современным (модерновым) лишь после того, как ему удалось создать многочисленный и компетентный средний класс». Сразу за таким утверждением следует констатация, что в России «этого решающего условия “современности” общества… нет». Однако весь последующий текст выстраивается как проект возможного класса-модернизатора и умиротворителя. В некотором смысле это образцовый текст, где автор эксплицирует основные контексты, которые впоследствии используются в воспроизводстве понятия. В 1995 г. В. Пантин защищает кандидатскую диссертацию по политическим наукам на тему «Средние слои в современной России: политическое поведение и ориентации»[125]. В каталоге ИНИОН это самая ранняя публикация в тематическом разделе «Средние классы – Российская Федерация», несмотря на то что в ее заглавии значится более архаичная и академически легитимная на тот момент категория «средние слои».

Кандидатская по политологии – не первая научная степень автора. В 1976 г. он оканчивает химический факультет МГУ и в 1980 г. защищает кандидатскую диссертацию по химии. На полтора года он переходит в новую область, устроившись младшим научным сотрудником Московского института народного хозяйства им. Плеханова (1980–1982). Затем снова меняет профессиональный сектор, работая в Институте иммунологии (1982–1985) и во Всесоюзном гематологическом научном центре (1985–1992). За историческим поворотом в российской политике следует новый поворот его профессиональной биографии: Центр социоестественной истории Российского открытого университета (1992–1993) и Институт экономики Российской Академии наук (1993–1997)[126]. Тем самым в политологию Пантин следует более сложной и менее вероятной траекторией, в отличие от выходцев из смежных дисциплин: философии и экономики, отчасти социологии. Именно такие профессиональные перемещения, вне стен большой Академии, освобождают его от самоцензуры, разделяемой советскими специалистами по социальной структуре. Публикация в новом журнале только усиливает этот эффект новизны. Основанный в 1991 г., как и все учрежденные тогда же издания, которые с переменным успехом претендуют на ведущую роль в интеллектуальном и политическом обновлении, «Полис» заявляет в качестве своей амбиции «научный поиск, интеллектуальный напор, новые методы» и видит своей задачей «стимулировать становление политического сознания и политической культуры, находящейся сейчас в нашей стране в зачаточном состоянии»[127].

В том же 1993 г. «Полис» публикует статью еще одного обладателя не вполне типичной академической траектории, Владимира Пастухова (род. в 1963 г.). Окончив кафедру теории государства и права Киевского университета, в 1985 г. он поступает в аспирантуру юридического факультета, где пишет диссертацию о закономерности развития теории политической власти в СССР. В статье он вводит понятие «средний класс» в контексте понятия «идеология»[128]. Здесь социальная категория определяется как общеевропейская, а ее референт – как «главный носитель базовых либеральных ценностей и национальной идеи в ее наиболее развитом виде как публичных истин»[129]. Развивая в политологическом издании дискуссию, начатую на страницах ежедневной прессы, автор указывает, что в России «прототипом этого среднего класса выступила, разумеется, советская интеллигенция» (с. 23). При этом он характеризует радикальное различие между российской и европейской социальными категориями и релевантными им идеологиями, которое следует из отношений советской интеллигенции с государством-работодателем. Язык статьи не содержит компромиссов с академической риторикой предшествующего периода: это попытка освоения и комбинирования понятий, заимствованных из переводной литературы без посредства канонических «критик буржуазной мысли». Сам автор объясняет стилистику своего высказывания следующим образом: «Я поступил в аспирантуру в октябре 1985 г. и принадлежу к тому счастливому поколению в нашей науке, для которого первые самостоятельные шаги на академическом поприще совпали со вторым потеплением советского политического климата»[130]. Тем самым не столько эксцентрическая профессиональная траектория, сколько большой политический сдвиг, который совпадает с поколенческим, приводит к схожему с Владимиром Пантиным результату – обращению к понятию среднего класса, избавленному от профессиональной самоцензуры.

Наконец, институционально более гладкая, но далекая от линейности академическая траектория – у третьего автора, которая уже в 1991 г. публикует первую академическую статью о среднем классе. Это Людмила Беляева (род. в 1946 г.). В 1968 г. она оканчивает экономический факультет Воронежского университета, в 1976 г. поступает в аспирантуру академического Института философии в Москве и становится его сотрудником. К описанию социальной структуры меняющегося общества она приступает не в Институте социологии, а в том же Институте философии, т. е. снова на некоторой институциональной дистанции от главного центра исследований социальных различий в предшествующий период. В 1991 и 1993 гг. она публикует отдельные обзорные тексты, посвященные «средним слоям»[131]. В 1992 г. отводит этому понятию раздел в обширной и проблематичной фреске «разбуженного» российского общества, вводя его наряду с традиционными классовыми категориями советского периода: рабочим классом, крестьянами и интеллигенцией.

Здесь понятие предстает в полной мере компромиссной конструкцией на пересечении легитимного позднесоветского и переносимого в новый контекст «западного» словаря: «Формирование средних слоев, рождаемых НТР [научно-технической революцией[132] ] и связанных с новыми, рыночными формами хозяйствования, – это начало в преобразовании наемных работников с низким уровнем жизни, полностью зависимых в своей производственной и внепроизводственной деятельности от государства, в активных, относительно самостоятельных и относительно материально не зависимых от государства членов общества»[133]. За такой характеристикой следует неизбежное уточнение: «Понятие “средние слои” разработано в западной литературе». Однако в отличие от статьи 1993 г., которая предлагает выборочный обзор этой литературы, текст 1992 г. выстроен в форме примечательной попытки нормализовать понятийные синонимы «средние слои» – «средний класс» в позднесоветской академической речи, где символическая ценность «требований НТР» иерархически уравнивается с еще недавно стигматизированными «рыночными отношениями».

Текст также наделяет высокой проектной ценностью реформенную категорию «собственники», которые «служат социальной базой гражданского общества, заинтересованы в его стабильности и поступательном развитии»[134]. Следует обратить внимание на появление в том же контексте категории «гражданское общество», которую мы находим у академических социологов. Насыщение текста понятиями, принадлежащими различным хронологическим и дисциплинарным словарям, составляет отличительную особенность компромиссной стратегии высказывания. В свою очередь, в статье 1993 г. проектный смысл «средних классов» артикулируется как в первую очередь политический, в контексте апелляции к государству: «Сейчас средний слой в нашей стране имеется только в потенции, его реальное существование и рост во многом зависят от социальной политики… Формирование среднего слоя общества – это реальный путь преодоления люмпенизации населения и ослабления социальной напряженности. Этот социально-политический аспект сейчас не менее актуален, чем экономический»[135]. По контрасту с текстами двух других авторов эта понятийная комбинация объясняется, очевидно, более длительной, «нормальной» карьерой Л. Беляевой в стенах советской академической институции.

Все три случая, а также упомянутые публицистические образцы демонстрируют высокую дисперсию контекстов, в которых получает первоначальное определение «средний класс». В начале 1990-х годов, на периферии новой категориальной сетки, «средний класс» еще не обладает той относительной кон-систентностью признаков, которую ему сообщают серийные социологические публикации 2000-х. Вместе с тем ключевые элементы контекста, которые с конца 1990-х воспроизводятся как общие места, изначально сформированы именно на этой периферии: высокое образование, благосостояние или, по крайней мере, стремление к таковому, политическая умеренность, структурная или даже осознанная стабилизация правления, относительная независимость от государственной службы, активность в поисках работы и устройства собственной жизни. Эти признаки проясняют российскую генеалогию понятия. В двух названных случаях, у Беляевой и Пантина, неустранимыми элементами в определении «средних слоев» служат «образование» и «демократия», которых мы не находим в контексте понятия «слой собственников». Именно эти недостающие элементы располагают «средний слой» на прямой генеалогической линии со «средним классом». Контекстуальная связь укрепляется также отсылкой к «либеральным ценностям», упоминаемым Пастуховым: для этого периода характерно их прямое отождествление с «демократией».

Не менее показательными становятся лапидарные, если не ритуальные отсылки к «среднему классу» и «среднему слою» в контексте «кризисной» диагностики, предпринятой академическими авторами старшего поколения, которые к тому моменту обладают значительно более высокими и устойчивыми административными позициями[136]. Высказывания о «среднем классе» Николая Лапина (род. в 1931 г.), Овсея Шкаратана (род. в 1931 г.) и Юрия Фигатнера (род. в 1921 г.)[137] роднят отсылки к очевидной социальной ценности, закрепленной за понятием, при минимальной авторской работе с ним. Авторы включают «средний класс» в свои статьи, не соотнося его явным образом ни с одной из их опорных социальных и политических категорий основного текста: «люди труда», «номенклатура», «интеллигенция», «специалисты», «фермеры», «торговцы», «предприниматели», «великий народ», «демократы», «бизнес-элиты», «крупная буржуазия» (Шкаратан и Фигатнер), «эгалитаристы», «прогрессисты», «консумисты» и т. д. (Лапин). Завершая повествование о становлении и распаде советской номенклатуры, Шкаратан и Фигатнер указывают: «…Отсутствие устойчивой институциональной структуры – вот что характерно для сторонников демократического предпринимательства. Социальной опорой здесь являются образованные люди, квалифицированные рабочие, массовая интеллигенция. Все эти группы вполне могут стать ядром грядущего среднего класса»[138]. Схожим образом, представляя результаты исследования ценностей, Лапин отмечает: «Особого внимания заслуживает проблема восстановления среднего слоя как самой массовой группы экономически активных граждан, без которых невозможно саморазвивающееся гражданское общество. Существует социальная база для формирования такого слоя, прежде всего специалисты с высшим и средним специальным образованием, ориентированные на работу в условиях рыночной экономики. Но возможности этого слоя мало востребованы»[139]. Безусловно, эти высказывания не являются версиями одного и того же суждения, и контекст понятия сохраняет тематическую дисперсию, включая «демократическое предпринимательство» в одном случае и «саморазвивающееся гражданское общество» – в другом. Вместе с тем, демонстрируя схожие политические предпочтения, авторы воспроизводят заимствованное понятие-проект в устойчивой связи с «образованием», «демократией» и «рынком». Такого рода консенсус, который связывает авторов разных поколений и профессиональных траекторий, включая трех более молодых, о ком я упоминал ранее, указывает на структурный эффект появления понятия в политически нагруженном публичном высказывании.

Чем объяснить это ценное и почти принудительное вхождение «среднего класса» в социальную «диагностику» и публицистику, которые в начале 1990-х годов конденсируются на реформистском полюсе публичной речи? Очевидно, дело не в последовательной и планомерной институциональной реализации проекта, подобно тому, как это происходит с «Европейским союзом» в тот же период в соседних обществах. Настоятельное использование понятия объясняется практическим смыслом впоследствии тиражируемых фигур проектного контекста: «стабилизирующей функции» и роли новой категории в «снятии напряженности» и «придании устойчивости» российскому обществу. Для непосредственных участников политических дебатов о российском «переходе» в начале 1990-х «стабилизация» и ее ценностная связь с «демократией» и «либерализмом» неотделимы от ожидания большого катаклизма, в пределе революции, как насильственного снятия социальных и политических напряжений. По воспоминаниям Владимира Пантина о контексте написания им статьи:

После событий 1991–1992 гг. мне казалось очень важным нащупать новый субъект развития российского общества, и таким субъектом, способным обеспечить относительно стабильное политическое и экономическое развитие, мне представлялся средний класс… Дискуссия, в которой я принял участие… состояла в том, какие группы населения могут поддержать демократические реформы и какие у них перспективы развития. Как Вы помните, 1993 год чуть было не привел к гражданской войне в России, и в то время эта дискуссия носила отнюдь не только академический характер. Сейчас все видится несколько по-иному, но тогда накал страстей вокруг выбора путей развития российского общества был исключительно велик[140].

Наиболее наблюдательные авторы, которые предлагают рефлексию российской прагматики понятия постфактум, приходят к близким выводам, так квалифицируя интерес к этой социальной категории: «Наша мыслящая общественность живет в обстановке ожидания и страха социального взрыва, бессмысленного и беспощадного бунта… Поэтому идет поиск того среднего класса, который как бы этому помешает»[141]. Частичное историческое сходство, которое я отмечал ранее, при введении «средних классов» во французских 1860-х и российских 1990-х годах, состоит в первую очередь в разделяемом опасении государственного переворота и высвобожденного насилия. В этом горизонте сейсмически неустойчивого будущего, который неявно задает контекст понятия, проект мирного, благополучного «среднего слоя» воплощает в себе надежду на согласие и процветание, сообщая понятию исключительную символическую ценность. Когда к концу 1990-х «средний класс» занимает более устойчивое, в пределе господствующее, положение в понятийной сетке академических и журналистских высказываний о структуре российского общества, понятие во многом сохраняет смысл ответа на политическую опасность «реваншистской» революции в 1993–1996 гг.

При многочисленных сдвигах и смешениях, которые устраняют различия между жанрами публичного высказывания, начало-середина 1990-х годов отмечены институциональной и одновременно познавательной дистанцией, которая отделяет дисциплинарную (социологическую) модель речи о среднем классе от внедисциплинарной и публицистической. Неординарность ранней проекции В. Пантиным, Л. Беляевой или В. Пастуховым понятия «средний класс» на российское общество становится заметной при сопоставлении их текстов с публикациями социологов, длительно занимающихся темой социальной структуры на профессиональных основаниях. Одна из ключевых фигур в этой области – Зинаида Голенкова (род. в 1939 г.). В 1965 г. она оканчивает философский факультет МГУ и работает в академическом Институте социологии с года его основания (1968), в 1980–1990-е годы возглавляя сектор исследований социальной структуры. Ее первые публикации, посвященные вопросам классовой структуры, датируются 1970-ми годами. Но, когда в 1991–1993 гг. институционально более эксцентричные авторы делают основной темой своих статей «средний класс», ее публикации центрированы на уже упомянутой категории «гражданского общества».

Введение «гражданского общества» в контекст социальной стратификации может включать указания на решающую роль «свободных, экономически независимых, осознающих себя самостоятельными граждан» или вопрос, «почему оказалось «заблокированным» (вытесненным) гражданское общество в России на современном этапе»[142]. То есть стратификационные и политические смыслы соединяются между собой без участия «среднего класса» и отчасти замещают его. Другие академические социологи, работающие в том же тематическом секторе, помещают в центр меняющейся социальной структуры категории «новые бедные», «социально-имущественная дифференциация», «инженерно-техническая интеллигенция», «образованный класс», «предприниматели», «жизненные ориентации», «социальная адаптация», «поколенческие стратегии», «поселенческая структура»[143]. Столь же показательна ранняя (1991) послесоветская социологическая монография об «интеллигенции» – категории, которая в тот же период фигурирует у ряда публицистов в роли «основы будущего среднего класса». В монографии категория «среднего класса» не используется ни в основном тексте, ни в редакторском послесловии З. Голенковой. Авторы озабочены вопросом о том, ближе интеллигенция буржуазии или рабочему классу, и при характеристике социальной структуры оперируют позднесоветскими категориями: «рабочие», «ИТР», «специалисты», «служащие», «пенсионеры»[144].

Что до «среднего класса» в том же сегменте академической речи, понятие встречается прежде всего в контексте «плодотворных наблюдений и теоретических изысканий ведущих западных социологов»[145] и как условное обозначение продолжающегося анкетного обследования «путей и ресурсов формирования новых социальных слоев»[146]. Тематические публикации социологов о среднем классе можно найти в стороне от центральных академических изданий, на периферии дисциплины – например, в бюллетене опросного центра ВЦИОМ, созданного в 1987 г. Здесь «средний класс» предстает утопическим плавильным котлом: он «формируется из всех слоев общества – от рабочих и колхозников до крупных бизнесменов»[147].

Иными словами, социальный проект нового порядка и релевантное ему понятие обходит стороной крупные центры академической социологии. В обращенном к широкой публике тексте один из главных инженеров государственных реформ, Егор Гайдар, утверждает: «Настоящий экономический подъем означает изменение социальной структуры нашего общества, долгожданное развитие среднего класса»[148]. На страницах ежедневной прессы публицисты с историческим образованием продолжают дискуссию о социальных предпосылках демократии: «Сегодня утверждают, что нужен средний класс, являющийся носителем демократии. Я утверждаю, что средний класс у нас был, он уже начал формироваться, хотя процесс шел особым образом»[149]. Социологи же странным образом «опаздывают» внести свой вклад в эту понятийную контроверзу. Незначительное присутствие здесь «среднего класса» проясняется с обращением к истории понятия в советский период, которое я еще предприму. Но показателен уже сам факт: начало Нового порядка датируется концом 1980-х годов или первыми годами 1990-х, предстает академическим социологам в проектной очевидности «рыночных реформ», «гражданского общества» и «частной собственности», не требуя доказательств существования «среднего класса».

Сходство контекста проектных понятий «ответственные граждане», «собственники» и «средний класс», которые в отдельных случаях могут использоваться синонимически (как в статьях Л. Беляевой), позволяют говорить о возможности диффузного общего проекта у авторов по разные стороны институциональных границ. Однако более позднее вхождение «среднего класса» в социологическую речь снабжает его специфическим смыслом. В публикациях З. Голенковой с соавторами «средний класс» и «средние слои» как понятия, релевантные российскому обществу, появляются в конце 1990-х годов, в контексте переноса западных моделей abovo: «Известно, что средний класс в структуре развитых капиталистических стран представляет собой совокупность социальных слоев, занимающих промежуточное положение…»[150]. В ходе такого переноса собственные полномочия на использование понятия оговариваются с предельной осторожностью: «Попытаемся на основе наших данных, которые пока ограничены, приблизиться к рассмотрению данной ситуации»[151]. Ключевые для этой модели вопросы: из каких слоев формируется средний класс, какое положение на рынке труда и в имущественном распределении они занимают, какова их удовлетворенность своим материальным положением, их самоидентификация, какова численность этого слоя в сравнении с неимущими? – исключают важное измерение, которое определяет появление понятия «средний класс» в российской публицистике. Собственно политическое измерение. В отличие от этого, здесь социальная категория конструируется как экономическое следствие государственных реформ, а не как их основное условие. Даже в резюмирующей проектной формуле Зинаиды Голенковой и Елены Игитханян, которая звучит эхом более раннего текста Беляевой, «социально-политические» отношения замещаются «социально-экономическими»: «Экономическое состояние страны и налоговая политика приведут к еще большему обнищанию тех массовых групп, которые призваны историей стать средним классом. Формирование средних классов может произойти только с учетом новых реалий, главным образом, в сфере социально-экономических отношений, структурной перестройки экономики, трансформации социальной политики»[152].

В целом, если введение «среднего класса» в основание политического проекта обнаруживает структурные сходства с контекстом французских 1860-х годов, его социологическое использование отчасти сближается с «кризисным представительством» французских 1930-х. В российском случае оно, однако, избавлено от самоотождествления со «средним классом» самих авторов. Ставка на политическую миссию «средних» в дискуссии о «выборе пути» сообщает категории иллюзорную консистентность: даже когда авторы сомневаются в ее актуальном российском статусе, проект, спроецированный в недалекое будущее, или воображаемый горизонт западных обществ, наделяется высокой нормативной однородностью. В свою очередь, критика экономической политики государства, одним из неудачных следствий которой предстает «средний класс», заставляет сомневаться не только в реальности категории, но и в критериях ее выделения. Десятилетием позже, в коллективной статье с участием З. Голенковой, общая квалификация «среднего класса» звучит столь же скептически: «При всем повышенном интересе к этому феномену со стороны научного сообщества, политических и государственных структур характеристика средних слоев представляется достаточно неопределенной… Средний класс в постсоветской России – это одновременно и реальность, и фантом»[153]. Отвлеченный язык и самые общие характеристики, к которым ex novo прибегают академические социологи, высказываясь о «среднем классе», свидетельствуют о том, что их предельная задача также мало отличается от политически предопределенного нормативного обоснования. Однако логический и хронологический сдвиг, который мы обнаруживаем по отношению к политическому использованию понятия, заставляет допустить наличие посредующего звена. Возможно, модель высказывания, в которой «среднему классу» или «слою» отводится роль мерцающего результата реформ, вторична и заимствует тезисы, озвученные и утвердившиеся в российских дебатах ранее?

Действительно, такое высказывание опирается на предпосланные образцы. Роль деятельного и признанного посредника между двумя пространствами речи, академической социологии и политической публицистики, выполняет экономист-социолог Татьяна Заславская. Я подробно рассматриваю ее академическую траекторию в одной из глав третьего раздела книги. Здесь будет уместно отметить лишь то, что она принимает активное участие в политических дебатах и консультировании высшего советского руководства в конце 1980-х и самом начале 1990-х. Имея двойную дисциплинарную принадлежность, она порой прямо дистанцируется от социологии, и эта дистанция отчасти объясняет ее более решительное обращение к понятию-проекту. Заславская вводит «средний класс», «средний слой» и «срединную часть» в свои тексты в середине 1990-х, во многом заимствуя политическую схематику ранних версий теории модернизации. Однако этот перенос никогда не бывает «чистым». На протяжении десятилетия она предлагает в своих статьях несколько моделей социальной стратификации, где, наряду с простым иерархическим, хотя логически непрозрачным разделением общества на правящую элиту, средний слой, рядовых граждан – базовый слой, нижний слой и десоциализированное дно[154], вводит типологическую смесь из политических предпочтений, способности адаптироваться к реформам, отношения к собственности и т. д.[155]

Понятие «среднего класса» и его функциональных эквивалентов не обладает транзитивностью во всех контекстах. Например, в известной статье Т. Заславской, целью которой автор объявляет «теоретическую и эмпирическую идентификацию слоя предпринимателей», это понятие не используется[156]. В тех текстах, где понятие фигурирует, его контекст оснащен уже привычными для политической дискуссии элементами «независимости», «благоприятного материального положения», «стабильности» и «образования» – «квалификации». Во многом это компиляция характеристик, ранее озвученных в академической и широкой публицистике. Кроме этого, в текст вводится характеристика «потенциалов», которая становится очередной компромиссной конструкцией: между позднесоветским «производственным потенциалом»[157] и переводом категории «ресурсы» из американских источников[158]. В контексте «перехода от посттоталитаризма к политическому плюрализму и демократии и от огосударствленной административно-распределительной к частновладельческой рыночной экономике» понятие «потенциалов» наделяется дополнительным проектным смыслом. Согласно тексту 1995 г., российского «среднего класса» традиционно еще не существует: имеется «протослой», который «является зародышем «среднего слоя» в западном понимании этого термина»[159].