Полная версия

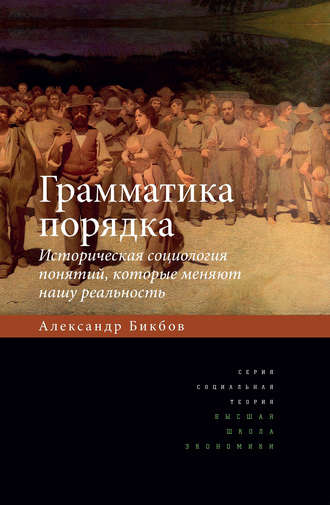

Грамматика порядка. Историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность

В куда меньшей степени эффект, произведенный исторической дискуссией о «средних слоях» в зарубежных странах и последующим перекодированием ее итогов, распространяется на социологию. В десятилетие институциализации новой дисциплины (1960-е) и до конца советского периода ее методологические допущения значительно больше обязаны «идейной работе» профессионалов от исторического материализма, особенно в разделе социологической теории[202]. «Средние слои», чье действительное существование в начале 1960-х годов признано официально допустимым в других обществах, остаются фигурой умолчания в обществе победившего социализма. Даже при историческом описании роли «средних слоев» в России и СССР авторы предпочитают благоразумно ограничиваться 1920-ми годами[203]. Но амбивалентность понятия в категориальной сетке, которая образована универсалиями «социализма», «борьбы классов» и «революции», несоизмерима с негативной ценностью «среднего класса», чей контекст составляют «вымыслы буржуазных социологов». Как следствие, понятие содержит куда более очевидную опасность для любых проекций на советское общество.

Все это хорошо объясняет существенно более поздние колебания академических авторов при обращении к «среднему классу» в описании послесоветского общества. По свидетельству Владимира Пантина, автора статьи 1993 г. о «среднем классе»: «“Средние слои” в [заглавии] моей диссертации появились потому, что термин “средний класс” в Институте сравнительной политологии, где я обсуждал диссертацию, встретил сильное сопротивление среди бывших советских марксистов»[204]. Следует помнить, что защита диссертации проходит в 1995 г., через несколько лет после официального исчезновения СССР. На фоне советских перипетий понятийной пары «средних слоев» – «средних классов» ее повторное введение в начале 1990-х годов, которое исходит с периферии академической системы, представляет собой результат очередного политического разрыва. По сути, это третья история понятия, которая начинается заново.

Вместе с этим во всех догматических хитросплетениях, которые с 1950-х годов позволяют отграничивать «средние слои» как союзников рабочего класса от «среднего класса» как вымысла буржуазных социологов, можно видеть, что использование «средних» в позитивном контексте «союза» и «альянса» с пролетариатом отмечает полюс новых исследований в истории, этнографии, экономике, чаще получая место на страницах кандидатских диссертаций и специализированных научных изданий. Второй тип контекстуального определения «среднего класса», отсылающий к искажению истинной картины борьбы между пролетариатом и буржуазией, привязан к полюсу исторического материализма – того типа публичной речи, которому лучше соответствуют докторские диссертации по философии и монографии, издаваемые десятками тысяч экземпляров. В этом отношении два способа тематизации «средних» изоморфны двум другим, казалось бы, отчетливо синонимическим конструкциям: «гармонически развитой личности» и «коммунистического воспитания личности», – которым я посвящаю главу IV. При всем созвучии, эта понятийная пара в 1950-1960-х годах точно так же, как и в случае «средних», объективирует оппозицию между реформистски настроенными исследователями и сталинистски ориентированными виртуозами исторического материализма. В случае обеих практических оппозиций, которые образованы конкурирующими контекстами общего базового понятия, речь идет о противостоянии между полюсами нового профессионализма и старой партийной ортодоксии.

Третья производительная сила «бесклассового общества» (1970-1980-е годы)

В отличие от 1930-х и даже 1950-х годов, 1970-е – период оформления проекта социальной однородности советского общества, который сменяет риторики, плотно пронизанные семантикой классового противостояния. По мере институциализации таких дисциплинарных разделов, как количественная социология и системные исследования, тексты, проблематизирующие капиталистический строй, выделяются в самостоятельный жанровый корпус. Утверждение новых дисциплин в разделении интеллектуального труда ведет ко все более отчетливой кристаллизации советского общества как реальности per se. Такому академически заданному обособлению социальной реальности предшествует политический разрыв с ранними моделями публичной речи. На рубеже 1950-х и 1960-х годов коррекции подвергается международное определение советского проекта, сформулированное в 1920-1930-х годах: социализм признан утвердившимся «в рамках всего мирового социалистического содружества». Это означает его международную демилитаризацию – перевод в рамки «мирного сосуществования» и экономического состязания с прежним непримиримым врагом, капиталистическим миром[205]. Синхронные сдвиги во внутриполитической риторике определяются прежде всего кардинальным исключением из нее внутренних врагов, что позволяет провозгласить «развернутое строительство коммунизма по всему широкому фронту великих работ»[206]. На деле эти сдвиги целиком меняют формулу режима. Ключевое место в оформлении проекта социализма занимают риторические и понятийные конструкции, которые не просто указывают на доктринальные расхождения с 1930-ми годами. Они объективируют иное переживание времени режима. Для позднесоветской официальной и академической речи характерны – если пользоваться грамматической аналогией – конструкции совершенного времени. Построение нового режима, создание нового общества и человека объявлены завершенными, внутренний классовый антагонизм преодоленным, советский строй получает новое официальное (само)обозначение «развитого» или «зрелого социализма», а «советский народ» провозглашен «новой исторической общностью»[207].

Эти тезисы, многократно воспроизведенные корпусом доктринальных комментаторов на протяжении десятилетия, окончательно закрепляются в Конституции 1977 г. Ее текст утверждает существование новой интернациональной советской (т. е. гражданской) нации, которая гарантирована развитием социализма уже не в перманентной борьбе с опасными врагами и «пережитками» прежнего порядка, а «на своей собственной основе»[208]. В развернутом виде эта формула существенно дополняет, если не отрицает более раннюю классовую декларацию СССР как «социалистического государства рабочих и крестьян»[209]. В отличие от Конституции 1936 г., в Конституцию 1977 г. вместе с двумя номинальными классами вводится «народная интеллигенция», и все вместе они образуют «нерушимый союз»[210]. Конституционное признание третьего равноправного и производящего паракласса предлагает радикальную замену бинарной социальной структуры воинствующего социализма.

Помимо прочего, такое признание сопровождается присвоением Коммунистической партии новой функции: теперь она не просто «руководит и направляет», но «придает планомерный научно обоснованный характер его [советского народа] борьбе за победу коммунизма» (ст. 6). В следующих главах книги я показываю, что появление подобных формул в Конституции не случайно и совпадает по времени с превращением научных институций в экспертный аппарат государственного управления[211]. Рост символической ценности категории «интеллигенция», одновременно с ростом позиции Академии наук в государственных иерархиях, дает ключ к более ясному прочтению понятийной сетки позднесоветского социализма. Вместе с целым рядом сопутствующих изменений эти сдвиги не отменяют риторику классовой борьбы окончательно, но растворяют их в понятийном строе «научного управления» – управления обществом и «научно-техническим прогрессом», – которому посвящена отдельная VI глава настоящей книги.

Если «интеллигенция, или служащие» выступают структурной основой «однородности», то в более высоком регистре внутриполитического высказывания формула «новой исторической общности» резюмирует переход от общества антагонистических классов к почти бесклассовому «народу»[212]. Чтобы оценить масштаб произошедшего семантического поворота, будет полезно отвлечься от корпуса официальной речи и обратиться к примеру, лежащему по ту сторону утверждаемой в этой речи доктрины. Текст Андрея Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» (1968)[213] принадлежит к числу первых неподцензурных политических манифестов позднесоветского периода, опубликованных за рубежом[214]. Фрагменты, легшие в основу брошюры, исходно предназначены для печати в официальных СМИ, но отвергнуты цензурой. Переработанный и дополненный текст распространяется уже как самиздат. В силу такого двойного статуса документа особенно интересно представление в нем вопроса о социальной структуре советского общества. На деле единственной новацией по отношению к трехчастной схеме, которую мы можем обнаружить в тексте, выступает лапидарное упоминание (в сноске) «особого класса – бюрократической “номенклатурной” элиты» из зарубежных публикаций, в существовании которого автор признает «непонятную… долю истины». В остальном текст отсылает к ортодоксальным категориям «рабочих», «крестьянства» и «интеллигенции», противопоставляет свободную мысль «мещанству» и вводит тезис о схождении социальных противоположностей: «Можно сказать, что наиболее прогрессивная, интернациональная и самоотверженная часть интеллигенции по существу является частью рабочего класса, а передовая, образованная и интернациональная, наиболее далекая от мещанства часть рабочего класса является одновременно частью интеллигенции»[215].

Оценить сходство социальной структуры из текста Сахарова с официально санкционированной типологией позволяет множество текстов, посвященных теме «социальной однородности». Я воспользуюсь только одним примером, более поздней социологической статьей (1979), которая иллюстрирует социальное сближение рабочих и интеллигенции. Сравнение позволяет убедиться, что оба высказывания выстраиваются на сходных допущениях стирания классовых границ: «В центральной части [схематичной] шкалы займут место пограничные слои рабочего класса (рабочие-интеллигенты) и интеллигенции (интеллигенты-рабочие), в труде которых сочетаются непосредственное воздействие на предмет труда и сложная умственная деятельность. Эти слои в социалистическом обществе характеризуют частное слияние рабочего класса с интеллигенцией»[216]. Специфика второго текста состоит в том, что он служит целям публичной демонстрации на международной сцене преимуществ социалистического образа жизни, т. е. расположен на жанровом полюсе, противоположном сахаровской брошюре.

Ограничивается ли сдвиг в понятийной сетке официальной риторики и социальных наук прибавлением третьего элемента к прежде бинарной классовой структуре и их номинальным слиянием? Если нет, к каким структурным следствиям ведет появление в центре этой сетки понятия «однородность», усиленного «научным управлением»? Вероятно, одним из наиболее заметных и важных эффектов становится тенденция, прямо противоположная слиянию классов до неразличимости: насыщение словаря публичного высказывания дифференцированными техническими категориями, отражающими разнообразие социальных позиций. В ходе экспертной и исследовательской работы, выполняемой преимущественно в рамках недавно учрежденных дисциплин, математической экономики и «конкретных социологических исследований», два с половиной официально признанных класса советского общества: доктринальные рабочие, колхозное крестьянство и прослойка советской интеллигенции, или служащих, – переводятся в технические (в первую очередь, отраслевые) группы на основе показателей распределения доходов, обеспеченности жильем, уровня образования и т. д. В результате в публичный оборот вводятся весьма тонкие социальные деления, вплоть до разбиения отдельными авторами социопрофессиональных категорий на дробные учетные подгруппы: «инженеры-исследователи», «инженеры-технологи», «инженеры-эксплуатационники», «инженеры-руководители» и т. д.[217]

Детализация и возможность научного учета, как следствие введения неполитических параметров в социальную структуру, отвечает требованиям научного обеспечения режима социализма. Но этим мотивы и последствия введения технических типологий не ограничиваются. Новые модели советского общества принципиально совместимы с параметрами описания социальной структуры «буржуазного общества» и призваны политически обосновывать преимущества социализма на универсальном языке международных сравнений[218]. Конечно, у частичной замены политических классовых типологий техническими социопрофессиональными[219] имеются существенные ограничения. Прежде всего использование технических признаков социальной структуры сопровождается жесткой доктринальной критикой как «теорий среднего класса», о которой я упоминал ранее, так и понятий из того же смыслового кластера: «социальной стратификации» и «социальной мобильности». Один из ранних авторов переводит «социальную стратификацию» с явно негативной коннотацией – как «социальное расчленение»[220]. Тем самым даже терминологически здесь заявлена дистанция, отделяющая «буржуазные измышления» от «подлинных» различий и возможностей, свойственных социалистическому обществу. Однако для целей исследования эти понятия вскоре адаптируются в более нейтральном терминологическом переводе. «Мобильность» приобретает у советских социологов терминологическую форму «перемещений» и «подвижности». Терминологическими эквивалентами «стратификации» становятся «социальный состав» и «социальная структура». Низкая символическая ценность закреплена за понятиями в их исходной терминологической форме вплоть до конца 1980-х годов. Термин «социальная стратификация», который сегодня совершенно естественно вписан в академическую и экспертную речь, нормализован лишь в начале 1990-х[221], по всем признакам, встречая меньшее сопротивление, нежели «средний класс».

Следует отметить, что социопрофессиональные типологии, которые в рамках риторики «однородности» размывают отчетливые классовые деления, наиболее последовательно вводятся на узконаучном полюсе исследовательской литературы. Для экспертной (и далеко не всегда публичной) и, тем более, для доктринальной презентации разработок перед лицом государственной администрации социологи и экономисты прибегают к официальным понятиям-посредникам, при помощи которых совершают обратный перевод социопрофессиональных делений в классовые. Такую роль выполняют две кардинальных оппозиции: во-первых, «ручного и умственного труда», во-вторых, «города и деревни»[222]. Именно они функционируют как маркеры классовых различий при социализме. Оперируя статистическими показателями «частичного слияния рабочего класса с интеллигенцией»[223] или «индустриализации сельскохозяйственного труда» как доказательствами проектного движения к бесклассовому обществу[224], экспертная и публичная речь «социальной однородности» выстраивается в форме апологии снижающегося разрыва между этими полюсами. Итогом операций двойного перевода становятся, на первый взгляд, бессодержательные формулы, подобные этой: «С установлением политической власти рабочего класса социальная функция образования… направляется на преодоление классовых различий и достижение социальной однородности обществ»[225].

В целом представление социальной структуры периода «социальной однородности» содержит по меньшей мере три взаимосвязанные и отчасти взаимопереводимые понятийные типологии. Во-первых, это наделенная высшей доктринальной легитимностью трехчленная модель «рабочие – крестьянство – служащие (интеллигенция)», которую мы обнаруживаем на переднем плане официальных выступлений, в корневых рубрикаторах и теоретическом оформлении академической и экспертной речи. Во-вторых, это социопрофессиональные типологии на полюсе описательной статистики и административной экспертизы, которые, в зависимости от прагматики, могут ограничиваться обширными отраслевыми распределениями в статистических справочниках, например числом работников в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, строительстве, торговле и т. д.[226], или дифференцировать каждую отрасль по характеру труда, к примеру, выделяя «рабочих», «инженерно-технических работников» и «служащих» в промышленности[227]. В-третьих, это исследовательские типологии, основанные на комбинации показателей: профессиональной принадлежности, полученного образования, наличия руководящих функций, – которые позволяют различать, например, «учителей», «инженеров», «работников сферы обслуживания», «квалифицированных рабочих-машиностроителей» и т. д.[228] Типологии третьего типа выстраиваются с учетом их возможного перевода на язык классовых различий (в первую очередь в бинарных терминах «город и деревня», «ручной и умственный труд»), однако очевидно, не в меньшей степени они обязаны языку международных, в частности американских, социологических классификаций. Третий тип полнее прочих согласуется с введением третьей социальной силы в официальное представление социальной структуры СССР. Чаще и детальнее он кодирует внутренние деления паракласса «интеллигенции, или специалистов», нежели двух других классов. Ту же характеристику словаря социальных различий позднесоветского периода можно передать иначе. Следуя за методологическим сдвигом от классовых типологий к социопрофессиональным, который в 1960-1980-е годы характерен для международных социальных наук в целом и совпадает с ростом числа исследований, советские авторы оперируют параклассовыми подкатегориями «бесклассового общества»: «интеллигенции» и «служащих» – там, где в ряде международных публикаций в подобных случаях вводится деполитизированная терминология «среднего класса».

Нормализация «среднего класса» (1990-2000-е годы)

Именно это усложнившееся и остаточно политизированное представление о позднесоветской социальной структуре служит отправной плоскостью для экспериментов с социальными понятиями, к которым с самого конца 1980-х годов прибегают публицисты, а позже и академические авторы. «Упрощенная» схема даже подвергается партийной критике, вместе с «застывшим образом социалистических производственных отношений… лишенным противоречий и динамизма многообразных интересов… различных слоев и групп»[229]. Однако «изобретение» новых социальных категорий, хотя бы частично обеспеченное исследованиями, происходит медленно не только в случае «среднего класса». В целой серии контекстов, имеющих прямую связь с представлением социальной структуры, академические авторы более десятилетия пользуются позднесоветской терминологией, комбинируя официально санкционированный арсенал с неофициальным словарем «курилок». Так, в первые годы реформ социологи активно обсуждают вопросы общественного распределения при переходе к рыночной экономике, когда государство перестает регулировать зарплаты[230]. Понятие «социальной справедливости» смещается на периферию академической речи уже к середине 1990-х годов и нейтрализуется в количественных технических показателях. Но в начале 1990-х оно определяется через целую серию контекстов, которые сообщают ему острую актуальность: либерализация цен, размер пенсий, плохое снабжение продовольствием, дерегуляция оплаты труда, жилищная проблема, денежная реформа и т. д.[231] Опорные социальные понятия, звучащие в этой дискуссии, – слабо структурированные по социологическим меркам категории «работников», «собственников», «партийных управленцев», «пожилых». А ключевые аргументы, такие как указание на согласие или несогласие с реформами, лишения и преимущества перехода, последствия новой социальной политики, в большинстве случаев отсылают к еще более общим понятиям: «народ», «люди» и даже «человек»[232]. Такую модель высказывания о социальных изменениях укрепляет бурно развивающаяся индустрия опросов общественного мнения, в основу которой положено понятие «населения» как такового. Социальные деления здесь заменяются процентными долями числа опрошенных или, в лучшем случае, сводятся к возрастным и географическим[233].

Можно предположить, что подобный отказ от детализации социальных различий обязан растущей эмпирической неопределенности социальной структуры реформируемого общества. Более обоснованный взгляд, однако, будет заключаться в том, что к концу советского периода понятийное видение социальной структуры уже в высшей степени неопределенно под действием официальной доктрины однородности[234]. Верно, что «переход» размывает границы социопрофессиональных групп, введенные социологами и экономистами ранее. Но какое основание это размытие обнажает? Глобальная трехчастная шкала «рабочие – крестьянство – служащие (интеллигенция)» используется преимущественно доктринально, а не административно уже в позднесоветский период[235]. Классовые деления, в 1920-х годах уложенные в простую бинарную схему антагонистических сил, к 1970 г. переведены в общее разделение на город и деревню, ручной и умственный труд. По сути, в поворотной для политического режима точке доктрина социальной однородности раскрывается как социальная неопределенность. Она оформляет контекст ранних послесоветских дебатов о распределительной справедливости, где отсутствуют сколько-нибудь ясные деления на социальные группы. Это делает невозможной коррекцию сверхоптимистичных проектов ближайшего будущего для всего «народа»: они не вписаны в какой-либо реалистичный горизонт предвидения, который уже в момент «перехода» позволял бы проблематизировать отношения между потенциальными выигравшими и проигравшими.

В этом контексте проект социально неоформленного «среднего класса» звучит как одно из обещаний всеобщего благополучия на фоне резкого снижения общих доходов и политической поляризации. Из сказанного ранее можно понять, в какой мере попытки переизобретения новой социальной категории в послесоветской публичной речи поначалу подчиняются политической самоцензуре, а в какой отвечают libido sciendi – влечению к власти, реализованной в форме понятий и типологий. Центры академической экспертизы, основанные в советский период, в целом редко генерируют новые социальные категории. В первой половине 1990-х годов неопротестованному этосу позднесоветских академических институций, который сдерживает это влечение, противопоставлен политический императив стабилизации нового режима, побуждающий публицистов и обладателей нетривиальных академических биографий первыми предлагать спасительный монолит «средний класс». Введение понятия-проекта «среднего класса» поначалу обязано близости его носителей к центрам политической дискуссии.

Другим источником экспертного и академического вдохновения становится запрос со стороны международных фондов и представительств, которые с переменным успехом утверждают новые социальные и политические категории на зыбкой почве «молодой российской демократии». В первой главе я упоминал о масштабной программе Европейского союза, американских и наднациональных центров, которым принадлежит активная роль в реформе институтов и понятий послесоветского периода. Интерес к «среднему классу» как гаранту международной политической и экономической безопасности обозначен этими центрами влияния еще в середине 1990-х. Но поначалу их воздействие на академическую речь о «социальном стабилизаторе» носит опосредованный характер, пока приоритет в программах поддержки остается за собственно политическими понятиями-проектами, такими как «демократия», «гражданское общество» или «рынок». Уже конце 1990-х ряд крупных эмпирических исследований и дискуссий становится результатом их прямого включения в академические обмены, куда они привносят интерес к перспективным социальным категориям пореформенного российского общества. Тем самым результат, которого не достигает партийная критика конца 1980-х, десятилетием позже восполняет международная грантовая система. Понятие «среднего класса», пережившее публицистический проектный пик в первой половине 1990-х, заново вводится в публичную дискуссию как предмет эмпирической диагностики. Здесь можно упомянуть коллективное исследование «Есть ли средний класс в России?» (1998–1999), которое проводится Российским независимым институтом социальных и национальных проблем по заказу московского представительства немецкого Фонда Эберта[236], исследование Германа Дилигенского «Люди среднего класса» (1997–2000), которое обеспечено грантом Фонда Маккартуров[237], коллективное исследование о «стратегиях среднего класса» по гранту Фонда Форда (2000)[238], а также тематические исследования и дискуссии, поддержанные Центром Карнеги, Тайбейско-Московской Комиссией по экономическому и культурному сотрудничеству в РФ (Тайвань)[239] и некоторыми другими инстанциями. Продолжительность иных программ не ограничивается традиционными для таких случаев одним-тремя годами. Например, Фонд Эберта финансирует серию исследований, где теме «среднего класса» отводится одно из ключевых мест, на протяжении десятилетия[240].

Как участие международных центров влияния в российской академической повестке сказывается на смысле и ценности понятия «средний класс»? То, что обращает на себя внимание: это участие ведет к росту общей ценности понятия, но не к гармонизации смыслов у различных исследователей и в отдельных дисциплинарных сегментах. Серия исследований по-прежнему оставляет под вопросом эмпирический статус новой категории, не в последнюю очередь из-за существенного разброса в оценках ее численности, которые решающим образом зависят от избранных критериев. Ранее я уже цитировал академические тексты, изобилующие оговорками о приложимости понятия к российскому обществу. На академическом подъеме эта неопределенность сохраняется. Хотя количественное описание придает категории «больше» существования, растущий позитивизм в ее определении отнюдь не усиливает проектного libido. Со второй половины 1990-х и далее мы с трудом обнаружим примеры увлеченного пророческого обращения к «среднему классу», в духе Токвиля и Прудона, которые давали бы образцы последующей социоинженерной работе. Более того, в значительной мере социальный проект, который отвечал бы этой категории, остается неочевидным для российских авторов, берущихся за ее исследование. Нередко высказывание о ее значениях содержит эллипсис, например, указание на «определенные социальные функции», которые при этом не определяются[241]. Тем самым многие академические авторы продолжают использовать понятие как заемное, что вполне соответствует логике опережающего интереса к нему со стороны политических игроков и международных инстанций. Единственной общей темой, вокруг который продолжается оживленная дискуссия, остается вопрос о численности и границах «среднего класса»[242]. Разные и даже те же авторы называют цифры от 3,4 до 54 % населения, в зависимости от используемых критериев.