Полная версия

Рассказы по истории Древнего мира

Низко поклонившись басилею, Иттобаал проговорил:

– Я вижу, как все взволнованы пением и величественным обликом самого певца. Но я торговец, и, наверное, спрашивая мое мнение, ты и твои гости интересуетесь, насколько соответствует то, о чем пропел Гомер, местам, где проходило плавание вашего героя? Ведь вы оттуда получаете серебро, янтарь и другие товары.

Присутствующие дружно закивали, и, ободренный их вниманием, Иттобаал продолжал:

– Наверное, вы хотели бы отправить туда свои корабли? Будь на моем месте любой другой сидонянин из тех, что прибывают сюда с товарами и не намерены задерживаться, он бы сказал, что чистая правда все, о чем здесь пелось, – что действительно чудовища западных морей заглатывают корабли, а женщины с птичьими телами заманивают сладкогласным пением мореходов. Ведь это удержало бы вас от плаваний и не грозило бы нашим доходам. Мой же корабль разбился, да и если бы он был цел и невредим, я настолько обязан вам, как отечеству моего спасителя, что не могу поддерживать обман, сколь бы красив он ни был. И вот говорю я вам: ничего из услышанного вами в этих морях нет.

Наступила тишина. Конечно, басилей и его гости удивлены откровенностью и благородством Иттобаала и не могут опомниться от радости, что сейчас услышат от него то, чего не мог знать Гомер.

Иттобаал окинул взглядом мегарон и вдруг по нахмуренным лицам понял, что ошибся.

– Ты, чужеземец, назвал нашего Гомера лжецом, – начал муж, сидевший по правую руку от басилея. – Его нет, чтобы тебе ответить. Да если бы он и присутствовал, вряд ли бы захотел опровергать купчишку. Скажу тебе от имени всех, кто здесь сидит. Мы верим Гомеру, а не тебе. Твой корабль разбился. Но ты хочешь, чтобы и наши корабли поразбивались о скалы сирен, чтобы их всосала Харибда, забросали камнями циклопы. Гомер ушел, но из нашей памяти не выветрились его слова о сидонянах как лживых мужах, готовых на любую хитрость, на любой обман. Не будь ты гостем всеми нами уважаемого Аристарха, я бы сломал тебе и вторую ногу, чтобы ты на всю жизнь запомнил, как хулить великого Гомера.

При полном молчании Аристарх и Иттобаал покинули мегарон.

– Что я наделал! Что я наделал, – причитал Аристарх, хватаясь за голову. – Я же мог предвидеть, что басилей поинтересуется твоим мнением, и должен был предупредить тебя, что можно и чего нельзя говорить о том, кого считают чуть ли не живым богом. Но разве ты, прожив со мной столько времени, что успел изучить наш язык, не понял, что имеешь дело с людьми, в которых еще бурлит кровь воинов, осаждавших, как я тебе уже говорил, Трою. И если они верят тому, что Гомер пел о Трое, почему же будут сомневаться в существовании сирен, Сциллы и Харибды, лотофагов или циклопов? Да и Гомер поет не для корабельщиков, не для купцов – он поет для тех, кому все равно, есть ли на свете сирены или нет. Он передает чувства людей, гонимых судьбой. А ведь и ты, Иттобаал, также принадлежишь к ним.

Тиртей

Рассказ посвящен одному из первых греческих поэтов – автору военных маршей, жившему в VII в. до н. э.

Гелиос, пройдя половину своего дневного пути, склонялся к скалам Киферона, но Пникс еще чернел сотнями голов. Утомленные жарой и голодные, афиняне уже не сидели, а полулежали. Кое-кто, достав захваченные из дому припасы, хрустел редькой или головкой лука, другие пускали слюни. Кто-то храпел. Сквозь хруст, шелест и храп с трудом продирался голос притана.

– Афиняне! Приступим к обсуждению последнего вопроса сегодняшней экклесии. Я вижу, что вы устали. Но мы обязаны дать ответ на просьбу Спарты оказать ей помощь в войне с мессенцами.

Слова эти были столь неожиданны, что мгновенно наступила тишина. Только полуглухой старец, проснувшись, вопрошал:

– Что случилось? Что он сказал? А?

Тысячи глаз были обращены к притану.

– Есть одно обстоятельство, которое заставляет отнестись к просьбе нашего исконного, наследственного врага с вниманием. Спартанцы обращаются к нам через Дельфы. А проявить неуважение к Аполлону значит навлечь на город бедствия. Итак, граждане, какие будут суждения?

Последних слов никто не услышал. Пникс огласился яростными криками: «Гнать! Отказать! Помочь мессенцам!» Многие повскакали с мест и, сложив три пальца, выражали свистом отношение к просьбе спартанцев.

Когда буря негодования стихла, притан поднял руку и вновь обратился к собранию:

– Граждане! Я понимаю ваши чувства. Но крик – это не ответ. Решение может быть принято лишь после выступлений. Итак, кто просит слова? Ты, Евтих?

С третьего ряда поднялся немолодой человек и, выйдя в проход, зашагал к беме. И вот он уже стоит рядом с пританом.

– Афиняне! Вы меня знаете! – начал Евтих. – Я владею кораблями и торгую зерном. Никто больше меня не терпит от спартанцев убытков. Но я считаю, что просьбу надо уважить…

Послышались выкрики.

– Я хочу сказать, – продолжал Евтих, – что помощь должна быть послана. Но какая? Есть в нашем угодном богам городе немало бездельников, мозолящих глаза и зря едящих хлеб. Вот, например, хромой учитель Тиртей, высмеивающий в стихах достойных граждан. Соберем небольшой отряд из косых, хромых, горбатых, поставим во главе их Тиртея и отправим на подмогу спартанцам.

Торжествующий рев потряс Пникс. Он был слышен в любом конце города. Многие женщины и рабы выскочили из домов и кинулись к Пниксу, чтобы разузнать, в чем дело.

Вслед за Евтихом на бему поднялся другой оратор, гончар Каллистрат.

– Опомнитесь, граждане! – начал он свою речь. – Я не буду поднимать вопроса, посылать или не посылать помощь Спарте. Но я решительно против посылки Тиртея. Конечно, я не знаток поэзии. Но когда я вращаю ногой гончарный круг, песня Тиртея мне помогает. Напевая ее, я не чувствую усталости. И вы хотите лишить город такого человека! А то, что он высмеивает в ямбах Евтиха, так тот этого заслуживает своей жадностью и жестокостью. Он торгует зерном, а в его доме рабы не едят досыта. Когда я приносил ему домой заказанный мне килик, жена Евтиха жевала сухую корку. Итак, я против.

– Твое мнение, Каллистрат, ясно. Садись! – сказал притан. – У нас два предложения. Проголосуем как положено. Кто за то, чтобы послать в Спарту отряд во главе с Тиртеем, поднимите руки.

Взметнулся лес рук.

– Кто против?

Против было человек сорок. Ученики Тиртея и отцы его учеников.

Эфоры[67] восседали в своих креслах. Послы, вернувшиеся из Афин, уже сообщили им решение афинян. На помощь отправлен какой-то калека, к тому же еще учитель, никогда не державший в руках копья. Это было явной насмешкой, издевательством. И как на него ответить?

Мнения эфоров разделились. Одни высказались за то, чтобы отослать калеку назад. Второй эфор, Эванор, предложил поступить с ним так, как поступали в Спарте со всеми уродами и слабосильными, – прикончить. Третьим выступил Гиппоном.

– Да, эфоры, – сказал он. – Афиняне отправили к нам то, что не надобно им самим. Они хотели нас оскорбить. В таких случаях умнее всего сделать вид, что мы не задеты: поблагодарить афинян за поддержку и, оставив у себя этого учителишку, соответственно относиться к нему как к союзнику.

– Да! Да! – подхватил четвертый эфор. – Гиппоном прав. Пусть учитель остается у нас и видит, как мы живем. Разрешим ему бывать, где он хочет. Ведь у доблести нет секретов.

Мнение Гиппонома победило тремя голосами против двух.

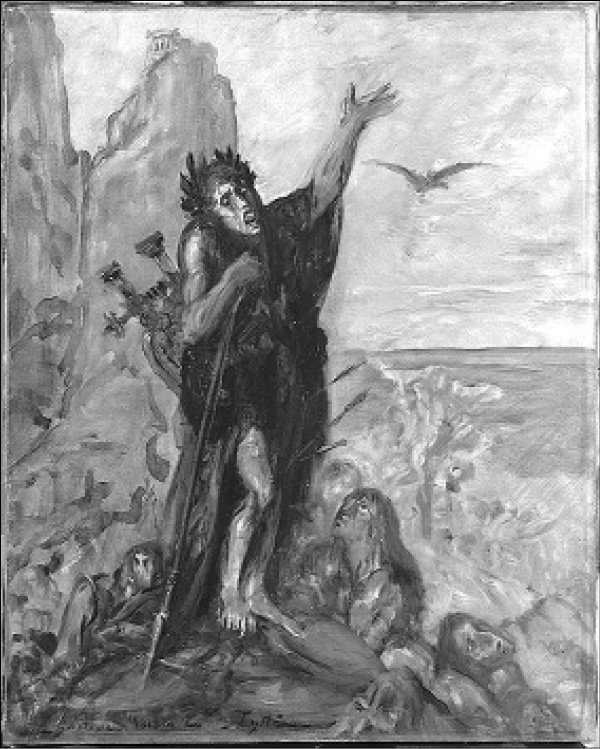

Тиртей. Художник Г. Моро. Вторая пол. XIX в.

Уже второй день ходил Тиртей по пыльным улицам Спарты. Конечно, здоровый человек, не слишком торопясь, сможет обойти Спарту за час. Но Тиртей хромал и к тому же часто останавливался, наблюдая за всем, что ему встречалось на пути.

В Спарте не было великолепных храмов и общественных зданий, украшавших его родной город. Эфоры, которым принадлежала огромная, ни с чем не сравнимая власть, распространявшаяся и на обоих царей, собирались в жалкой лачуге на немощеной агоре. Дома не отличались друг от друга ни величиной, ни внешними украшениями – последних попросту не было. Но более всего Тиртея поразило, что из домов не шел дым. «Неужели спартанцы не едят горячей пищи?» – думал афинянин. Эта мысль не только интересовала, но и волновала Тиртея. Все эти дни он питался всухомятку тем, что взял с собою в дорогу, и в воображении все чаще возникала дымящаяся миска с ухой или куриным бульоном. «Но ведь они не едят горячего, потому что приучают себя к походной жизни, – подумал он. – Спарта вечно в пути. У нее даже нет стен».

Войско спартанцев выступало из города. Сверкая вооружением, гоплиты[68] двигались, не нарушая строя, ряд за рядом.

Тиртей ковылял позади. Но никто из горожан, вышедших проводить воинов, не смеялся, как в первые дни, над его хромотой. Во взглядах людей можно было уловить уважение и даже восхищение, какое в родном городе к Тиртею проявляли лишь его немногочисленные ученики.

В такт движению грянула песня:

Доля прекрасная – пастьв переднем ряду ополченья,Родину-мать от врагов обороняя в бою.Тиртей выбросил руки вперед с такой силой, словно бы он пытался удержать песню. Да, это была его песня. Он сочинил ее год назад, на лугу за Эвротом, наблюдая, как спартанские юнцы обучаются строевому шагу. Они были тогда безоружны, но в их движении по мокрой от утренней росы траве была грозная сила и неведомая Тиртею красота единения. Тиртей сочинял песню о себе, о своем горьком уделе чужака, но против его воли пришедшие к нему слова сами встали в строй. И на привале ему захотелось сделать что-нибудь приятное этим мальчикам, лишенным радости общения со словом. Ведь их никто не научит ценить красоту поэзии, глубину мысли философов. Они умрут невеждами!

И вот эти юнцы возмужали. Они идут в поход не на мессенцев, а на Аттику. С этой песней быстрее они дойдут до Афин. Его слова придадут их мечам большую силу, а дротикам – меткость. Он, Тиртей, станет убийцей своих учеников!

С каждым мгновением росло расстояние между спартанским строем и Тиртеем, между ним и его песней, которая уже принадлежала не ему, а стала оружием в руках врагов его родины. Не так ли растет полоса воды между берегом и отчалившей триерой.

Поняв, что ему никогда не догнать спартанцев, Тиртей закричал:

– Я не знал… Я не хотел. Отдайте мою песню!

Но, кажется, его не услышали. Увлеченные пением воины слышали только самих себя:

Горе тому, кто бродить обреченпо дорогам чужбиныС милой женою, детьмии престарелым отцом,Край же покинуть родной,тебя вскормивший, и хлебаУ незнакомых просить —наигорчайший удел.Госпожа библиотека

Столица птолемеевского Египта Александрия славилась многими замечательными сооружениями, в том числе знаменитым Фаросским маяком, причисленным к семи чудесам света. Фаросский маяк освещал путь кораблям. Светочем культуры была Александрийская библиотека.

Грузный бородатый эллин и худенький смуглый мальчик шли по улицам Ракотиды, предместья Александрии, называемого также Старым городом. Это было нагромождение запутанных улочек, стиснутых покосившимися, неопрятными домами. В одном из них Ликин – так звали мальчика – служил владельцу оружейной мастерской бритоголовому египтянину Петосиру, пока тот не решил его продать, чтобы купить сильного эфиопа.

– Господин! – обратился мальчик к своему новому хозяину.

Эллин шагал, не обращая внимания на ребенка. Кажется, он вообще ничего не видел и не слышал, ибо был всецело занят своими мыслями. Иногда он останавливался и чертил пальцем в воздухе какую-то фигуру, потом снова продолжал путь, чудом не натыкаясь на встречных. Это был самый странный человек, которого когда-либо видел Ликин на своем коротком веку.

– Господин! – повторил мальчик и при этом дернул эллина за край плаща.

Эллин остановился и взглянул на мальчика так внимательно, словно видел его впервые.

– Никогда не называй меня господином! – произнес он после паузы. – Я не люблю этого слова.

– А как тебя зовут твои рабы? – спросил мальчик.

– У меня нет рабов, – ответил эллин и с хитрой усмешкой добавил: – Я сам раб. Да, раб Библиотеки.

Он произнес это незнакомое Ликину слово с такой гордостью, что мальчик решил: «Эта Библиотека, наверное, очень знатная госпожа и, может быть, даже супруга царя Птолемея». Правда, он слышал, что жену Птолемея звали Береникой. Но у египтянина, которому он служил, было две жены, старшая и младшая. А у царя может быть и сто жен. И Библиотека, наверное, самая молодая и любимая.

– И что же ты хотел у меня спросить?

– Я хотел спросить, далеко ли твой дом? Но если ты сам раб, скажи, где живет твоя госпожа?

– Она живет во дворце, – коротко ответил эллин и, словно бы забыв о существовании мальчика, что-то забубнил себе под нос.

«Значит, я был прав, – думал Ликин, радуясь своей догадливости. – Она – царица. А ведь царским рабам живется лучше, чем другим. Их не обременяют работой, не бьют чем попало. Вот ведь этот эллин – раб, а держится как свободный. И плащ на нем крепкий, сандалии не сношены».

Тем временем они вступили в Новый город, как называли обитатели Ракотиды район Александрии, примыкавший к морю и заселенный эллинами. Улица была такой широкой, что на ней могли разъехаться две пароконные повозки и еще оставалось место для пешеходов, которые шествовали по обе стороны улицы. Слышалась разноязыкая речь – греческая, еврейская, египетская. А какое разнообразие лиц и одежд! Не выезжая из Александрии, можно было увидеть все народы земли.

Площадь перед дворцом была вымощена гладко отесанными камнями. По ней можно было бегать босиком, не опасаясь поранить ступни. Но босым был один Ликин. Остальные люди были в сандалиях с красивыми застежками или в сапогах из тонкой кожи. Они не бежали, а шли, как казалось мальчику, медленно и почтительно, словно опасались нарушить покой тех, кто живет в этом огромном и прекрасном доме. Его можно было бы назвать не дворцом, а храмом, ибо люди, которые в нем жили, считали себя не просто властителями Египта, но и богами, подобными тем, которые когда-то правили этой страной.

Стражник, охранявший дворцовые ворота, был в золоченых доспехах. Но эллин вошел в ворота так, словно они не охранялись, а стражник кивнул ему дружелюбно.

И вот они за стеной, огибавшей со всех сторон Царский мыс, так называлось это место. Справа было большое здание, слева – поменьше. К нему-то и направил свои стопы эллин. Он толкнул дверь, и они оказались в огромном, обрамленном колоннами зале.

Ликин насчитал девять высоких колонн из блестящего белого камня, который, как он слышал, называют мрамором. Перед каждой колонной находилась металлическая статуя. Мальчик почему-то решил, что это изображение госпожи, и поклонился ему в пояс. Между колоннами были высокие двери, всего восемь дверей, кроме той, в которую они вошли.

Посреди зала стоял круглый стол, окруженный стульями. Их спинки были так высоки, что сидевшие на них люди были почти не видны. Однако можно было разглядеть длинные листы наподобие тех, какие старый господин Ликина использовал для ведения расчетов.

Один из сидевших высунул голову из-за спинки стула и спросил:

– Кого ты нам привел, Эратосфен?[69]

Ликин понял, что его спутника зовут Эратосфеном.

– Тебе все надо знать, Зоил[70]! – ответил эллин незнакомцу. – Мальчика зовут Ликином. Он будет бороться с пылью.

– Пойдем, Ликин, – сказал Эратосфен, положив руку на плечо мальчика. – Я объясню тебе твою службу.

Они прошли к двери между двумя колоннами и, пройдя через нее, оказались в вытянутом помещении, одна из стен которого была сплошь заставлена шкафами. У старого господина тоже был шкаф, всегда закрытый. Ликину не разрешалось даже близко к нему подходить, и за три года службы он так и не узнал, что в нем хранится. А эти шкафы были без дверок и напоминали огромные пчелиные соты. Из каждой ячейки торчал какой-то предмет наподобие колчана для стрел, украшенный эллинскими письменами.

– Тебе не приходилось лазить по деревьям? – неожиданно спросил эллин.

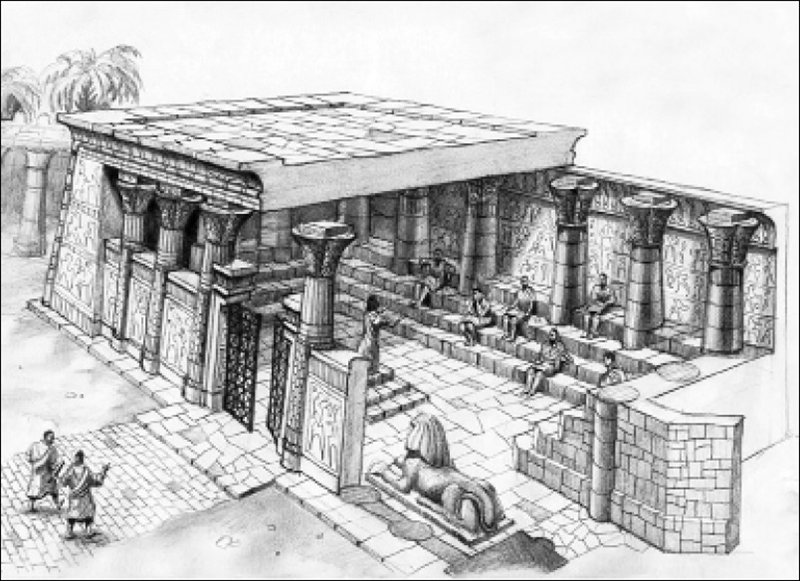

Библиотека Александрийского Мусейона. Реконструкция

Мальчик застыл в недоумении. Выросший в Ракотиде, он никогда не видел деревьев, по которым можно было лазить, и никто ему о них не рассказывал.

– Ах да, – проговорил Эратосфен сконфуженно. – Откуда бы в Египте взяться большим деревьям. В общем, не трудно было бы тебе залезть на этот шкаф?

Ликин окинул шкаф взглядом. Отверстия для «колчанов» располагались подобно ступенькам лестницы.

– Нетрудно, – ответил мальчик.

– Вот и прекрасно, – отозвался Эратосфен. – Твой долг протирать шкаф, полки и футляры влажной тряпкой. Библиотека не любит пыли. Начнешь со шкафов Альфы. Потом перейдешь к шкафам Беты, Гаммы. Потом примешься за Дельту и Эпсилон, Дзету и Эту.

И помни, – добавил он после паузы, – футляры надо держать закрытыми и не переставлять с места на место. Библиотека требует аккуратности.

И снова он произнес имя госпожи с таким почтением, что Ликин решил делать все так, как ему сказано. Наверное, Библиотека – строгая женщина и очень дорожит этими «колчанами».

Оставшись один, мальчик бросил взгляд на доверенные ему шкафы и вслух повторил странные имена Альфа, Бета, Гамма, Дельта, Эпсилон, Дзета, Эта. Только одно из них было ему знакомо – Дельта. Так и в Ракотиде называют низовья Нила, имеющие форму треугольника. Но почему Дельтой называют квадратный шкаф, Ликин понять не мог.

Намочив шерстяную тряпку в воде, Ликин тщательно выжал ее и принялся за уборку, или за борьбу с пылью, как выразился Эратосфен. Пыли было удивительно много, видимо, потому, что у рабов Библиотеки, занятых другими делами, не оставалось времени для уборки или им было трудно залезать на шкафы. В некоторых местах пыль лежала сплошным слоем, в других были отпечатки пальцев и ладоней.

Нередко за спиной мальчика появлялись рабы Библиотеки. Он слышал их шаги, пыхтение. Кое-кто из них напевал. Рабы подходили к тому или иному шкафу и удалялись. Приходил и тот, которого Эратосфен назвал Зоилом. Он шипел, как змея. Однажды он больно ущипнул мальчика и сказал:

– Расселся на дороге!

Мальчик поспешно уступил дорогу злому рабу и, когда тот прошел, увидел, что у него на спине горб. Горбун подошел к шкафу Омикрон[71] и вытащил из него «колчан». В течение дня он приходил еще много раз, и все к этому шкафу.

Да, это был странный дом, населенный странными людьми. Они занимались непонятным Ликину делом. Поэтому мальчик решил, что и госпожа тоже необычная женщина. «Наверное, она очень богата, если ей принадлежит весь этот дом с множеством рабов», – думал Ликин, засыпая.

Прошло несколько дней, и Ликин сам смеялся над своей наивностью. Он понял, что Библиотека не госпожа, а помещение для хранения книг, ибо в «колчанах» заключены свитки с произведениями авторов. Он узнал, что статуи перед мраморными колоннами изображают покровительниц наук и искусств, которых эллины называют музами. Отсюда и название этого дворца – Музейон[72]. Кроме зала для занятий и библиотеки в нем были помещения для отдыха и столовая. Люди, которых Ликин поначалу считал рабами Библиотеки, оказались учеными мужами, приглашенными в Александрию из разных частей эллинского мира. Все они находились на содержании у царя Птолемея, считавшего себя покровителем наук.

Одним словом, Эратосфен тогда пошутил. Ведь серьезные люди тоже понимают толк в шутке! А может быть, это была вовсе и не шутка, потому что эллин отдавал Библиотеке всю свою жизнь и работал на нее не покладая рук, как самый прилежный из рабов. А слово «господин» он и вправду не любил и сам рабов не имел.

Что касается имен шкафов, то они оказались эллинскими буквами. В шкафах Альфы были сочинения тех писателей и ученых, чьи имена начинались с нее, да и само слово, обозначающее собрание букв, – алфавит, произошло от соединения букв альфы и беты.

В отдельном доме за Библиотекой была мастерская для изготовления папирусов и помещение для переписки книг. Ликин в свободное время посещал этот дом, наблюдая, как одни из рабочих подготавливают уже переписанные книги для хранения, подклеивая к обоим краям свитка обструганные палочки, подбирая футляр по толщине свитка, а другие линуют свинцовым колесиком строчки и пишут имя автора и заглавие сочинения на футляре.

В помещение для переписки Ликина никогда не пускали. Но он слышал доносящийся оттуда шелест папируса и скрип перьев. Иногда туда вбегал царский гонец, и мальчик догадывался, что в гавань прибыл какой-нибудь корабль и, выполняя приказ царя, оттуда брали бывшие там свитки. Пока судно разгружалось или грузилось, переписчики копировали свиток и в срок возвращали его владельцу.

Мальчик вскоре научился различать буквы алфавита, а с помощью Эратосфена и читать. В свободное от работы время Ликин доставал свитки тех писателей, которых Эратосфен называл наилучшими. Его собеседниками стали Эзоп, Геродот, Эсхил и десятки других насмешливых и серьезных эллинов. Удивительно, что все они обладали своими голосами. Эти голоса звучали в нем, и их нельзя было спутать.

Ликин просмотрел книги самого Эратосфена. Оказалось, что господин, не выезжая из Александрии, измерил размеры Земли и составил доску с чертежом всех материков, островов, морей и рек, что он занимался астрономией, геометрией, историей и многими другими науками.

Как-то мальчик услышал, что ученые-эллины за глаза называют господина «Бетой». Это его удивило, ибо сочинения Эратосфена находились в шкафу Эпсилон. Поэтому, улучив момент, он спросил господина, откуда у него прозвище Бета.

Эратосфен рассмеялся:

– Мои друзья посмеиваются надо мной, полагая, что ни в одной из наук я не достиг первенства. Но, поверь мне, Ликин, быть вторым в науке – это не то же самое что оказаться вторым на беговой дорожке.

Однажды мальчик отправился в Ракотиду, чтобы повидать старых друзей. Они засыпали его вопросами, как ему живется, не обижают ли его эллины.

Он коротко рассказал им о своей жизни. Но, кажется, они не поняли его, и он добавил:

– Меня не бьют. Только один раз на меня подняли руку.

– Вот видишь, – сказал старый египтянин, – эллины остаются эллинами! Давно пора поджечь их дворец и выкурить их всех огнем.

Мальчик отступил на шаг. Глаза его загорелись гневом, и он сказал, выделяя каждое слово:

– Не смей так говорить! Там Библиотека.

Лукреций

Биография великого римского поэта Лукреция Кара, автора философской поэмы «О природе вещей», – сплошная загадка. Мы ничего не знаем о родине поэта, его родителях, общественной деятельности, личных привязанностях. Единственный достоверный факт биографии – то, что после ранней смерти поэта издателем его поэмы был великий оратор Марк Туллий Цицерон. Рассказ является попыткой связать поэта-эпикурейца с главным центром эпикуреизма в Италии, находившимся в Геркулануме, на раскопанной в середине XVIII в. вилле, известной как «Вилла папирусов».

Весть, что отец слег, настигла Лукреция в Неаполе в первый же день прибытия из длительного странствия. И хотя он отправился в Геркуланум немедленно, увидел стены старого дома в свежих ветвях кипариса, а родителя вытянувшимся на смертном одре. Нундины были отданы печальному обряду похорон, и лишь после этого он смог обойти отцовский дом, с которым было связано столько щемящих сердце воспоминаний.

Таблин его юности в пристройке к дому оказался на запоре. По словам единственного отцовского раба-грека Диона, отец запретил туда входить, распорядившись: «Пусть все будет таким, каким оставил мальчик». Двери пришлось вскрывать ломом: замок проржавел, да и ключ потерялся. Пахнуло затхлостью. Вещи, книги, бюсты юношеских кумиров Лукреция оставались нетронутыми семь лет. Об этом говорили толстый слой белой пыли, паутина на углах, обвалившаяся во время частых в этой местности землетрясений штукатурка на мозаичном полу.

Подойдя к полке, Лукреций брезгливо снял бюст Цезаря и с размаху швырнул на пол. На шум прибежал Дион и с удивлением остановился на пороге.

– Будь добр, – распорядился Лукреций. – Принеси теплой воды.

Тщательно смывая с рук пыль и, кажется, вместе с нею и юношеские иллюзии, Лукреций попутно разглядывал полку со свитками. Его взгляд коснулся футляра с надписью «Квинт Туллий Цицерон», и Лукреций едва удержался, чтобы не броситься к свитку и его не растоптать. Это было сочинение времени, когда власти домогались Луций Сергий Катилина и брат Квинта Марк Цицерон. Двумя годами позже, во время консульства Цезаря и Бибула, Лукреций попытался воспользоваться советами Квинта для занятия должности эдила, открывавшей дорогу к политической деятельности. Кое-какие деньги для подкупа избирателей прислал отец, но их не хватило. Самое же главное – политическая деятельность во время триумвирата Цезаря, Помпея и Красса потеряла смысл.