Полная версия

Рассказы по истории Древнего мира

– А лечиться ты продолжал? – поинтересовался Ориген.

– О да! – воскликнул Сенека. – И я уже обходился без травки. Смех вошел в привычку. Там, где другие скулили, стонали и плакали, наполняя своими жалобами письма и сочинения, я хохотал над не знающей границ лестью сенаторов, над чванством выскочек-вольноотпущенников и, конечно же, над собственной слабостью. Я ведь был не лучше других.

По губам Оригена скользнула вежливая улыбка.

– Вот видишь! – спохватился Сенека. – Тебе наскучил мой монолог. Так и мне надоел смех в одиночку. Я возмечтал о славе Аристофана. На мое счастье, Клавдий не без помощи своей супруги ушел в лучший из миров. А над ушедшими смеяться пока еще можно. Так я написал «Отыквление». Ты помнишь эту сатиру о Клавдии, явившемся на небо в качестве новоявленного бога?

– Еще бы! Весь Рим покатывался от хохота, – вставил Ориген. – Здорово его оттуда турнули. И вместо короны тыкву на голову напялили.

– Но смешнее всего было то, что одновременно с «Отыквлением» мне нужно было составить похвальную речь Клавдию для моего воспитанника. Ведь Нерон стал императором, а я его советником. И позднее, на протяжении целых пяти лет, я продолжал составлять для Нерона речи. А он бессовестно говорил моими словами в сенате, в судах, на открытиях Игр. В Риме это понимали и все, что он болтал, стали также приписывать мне. Даже в глазах друзей я стал обрастать чешуей, как некое чудовище из греческого мифа. На меня уже показывали пальцами. Все были уверены, что я пристрастил Нерона к театру и научил его декламировать. Тем более что ему нравилось выступать в пьесах моего сочинения.

– Да! Да! Я сам видел твою трагедию «Геркулес в безумии» с императором в главной роли. Кажется, публика осталась безразличной, но ты аплодировал.

– Зато публика ликовала, когда он превращал в театр Форум, обещая подвести море к Капитолию и омыть калиги легионов в теплом Индийском океане. А в это время наших легионеров на Кавказе проводили под ярмом и едва не была потеряна Сирия. С каким воодушевлением слушал его народ, веря всему, что он набалтывал. Я уверен, если провести опрос, по крайней мере четверть римлян отдали бы за него голоса.

Сенека вытер со лба пот и, пройдя несколько шагов, прислонился к стене.

– Он возненавидел Агриппину, хотя, накормив Клавдия белыми грибками, она открыла сыну дорогу к власти. Он решил избавиться от матери. Любой другой негодяй на его месте попросту подсыпал бы яду или подослал убийцу. Но ведь это Нерон! У него все как в театре, где боги не просто ходят по сцене, а спускаются на канате. Бог из машины! Нерон задумал сделать над спальней Агриппины падающий потолок. Дернешь за веревку, и он рушится. Придавить, как мышь! Эффектно!

Ориген разразился хохотом.

Дождавшись, когда он успокоится, Сенека продолжал:

– Да! Да! Это смешно, но и страшно, как и все, что он делает. Как-то ночью Агриппине захотелось пройтись. А может быть, ее кто-нибудь предупредил. Потолок обрушился, но она осталась жива. И этот жалкий актеришка устроил торжественное жертвоприношение богам, спасшим любимую родительницу. А сам в это время готовил ей другую эффектную кончину. На воду был спущен корабль такого же свойства, как потолок. Приглашения сопровождать Агриппину он разносил сам. Я наблюдал за ним, не зная о его планах, но чувствуя по выражению лица и подслеповатым, покрытым поволокой глазкам, что готовится что-то недоброе. Нерон был уже во власти извращенного воображения. Он представлял себе приглашенных барахтающимися в воде и взывающими о помощи.

– И тебя он тоже пригласил? – спросил Ориген.

Луций Анней Сенека (двойная герма Сенеки и Сократа). III в. н. э.

– Нет! Меня эта честь миновала. Я был еще ему нужен. Хитроумное устройство, как тебе известно, на этот раз не подвело. Корабль рассыпался, и все приглашенные утонули. Все, кроме матери. Она выплыла на берег с помощью вольноотпущенника. Мы с Нероном обсуждали какое-то не терпящее отлагательств дело, когда спаситель вбежал в таблин, мокрый, разгоряченный и радостный. Несчастный рассчитывал на награду. «Твоя мать спасена, – кричал он. – Случилось чудо!» Посмотрел бы ты, как менялось выражение лица у Нерона. Тогда я подумал, что он впрямь не лишен актерских способностей. Сначала растерянность, потом злоба, затем властная сила – таким он изображен на монетах. Он сорвал со стены кинжал в дорогой оправе, подаренный ему Агриппиной, и бросил его под ноги вольноотпущенника. «Стража! – завопил он. – Арестуйте злоумышленника! Он хотел меня убить!» Остальное тебе известно. Мать была убита в тот же день. И никто не возмутился. А я должен был произнести речь, оправдывающую убийство. И я это сделал. С тех пор убийство Агриппины также приписывают моим интригам.

Ориген всхлипывал. Слезы текли по его личику. Он их не вытирал.

– Странный ты человек. Говоришь о смешном, плачешь. Послушай, что было дальше. Я больше не мог оставаться во дворце. Нерон принял отставку. «Я не держу тебя, мой Луций», – сказал он. У него было такое же выражение лица, как в то время, когда он беседовал со спутниками своей матери. Уже тогда я понимал, что меня ожидает. Когда корабль ведет такой кормчий, лучше не быть на борту.

Мысль бросить обезумевшего кормчего за борт не казалась мне неразумной, – продолжал Сенека. – Но я ее не высказывал. В своих сочинениях я призывал к терпимости и милосердию. Пизон и Лукан[64] сами поняли, как надо действовать. Да, они мои друзья. Я горжусь этим. Еще ближе мне Петроний[65], хотя он мне и не друг. Его «Сатирикон» будет разить и через тысячу лет. Свело нас нешуточное дело. Но пьеса не удалась. Мы не сумели войти в роли и вынуждены сойти со сцены. Спектакль досмотрят другие.

Сенека подошел к Оригену и положил ладони ему на плечи.

– Теперь я хочу знать правду: ты врач?!

– Да, я медик.

– Пришел ко мне сам?

– Нет, но…

– Можешь не продолжать. Нерон любопытствует, какой я избрал способ смерти. Он хочет знать, не струсил ли тот, кто всю жизнь учил: «Смерть – это благо». Передай ему, что Сенека умер от смеха, что Сенеки уже нет. Но ведь смех остался. Он будет длиться века.

Власть воображения

Речение Ипувера

Рассказ – попытка объяснить, как возник памятник древней письменности «Речение Ипувера» – пророчество о будущих бедствиях, некоторое время считавшееся свидетельством восстания угнетенных масс.

Каменная плита отодвинулась со скрежетом, и сноп солнечных лучей ворвался в подземелье, высветив шероховатые каменные стены, растрепанную соломенную подстилку и неподвижно распростертую на ней человеческую фигуру.

– Встань, Ипувер, – послышался властный окрик.

Человек послушно поднялся. Сверху спутанные космы грязно-серых волос казались шапкой из верблюжьей шерсти.

– Взгляни на меня!

Человек вскинул голову. Узкое лицо с высоким, изрезанным морщинами лбом. Широко раскрытые пустые глаза.

– Назови меня, Ипувер!

– Ведающий слова бога, прославляющий его имя, не знающий лжи, учащий справедливости, – скороговоркой произнес узник.

– Как ты здесь оказался?

– Не помню! – раздалось после долгой паузы.

– Что ты делал в Доме памяти?

– Не знаю!

– К тебе являлась Маат, дочь Ра? Она водила твоею рукой?

– Нет! Нет! Нет! – закричал узник.

Эхо прогудело и замерло под сводами храма.

– Тогда выходи!

Человек неуверенно ощупал босой ступней спущенную вниз лестницу. Кажется, он не понимал, что это такое, и не радовался свободе и свету.

И вот он уже стоит на краю ямы, заливаемый и обжигаемый лучами. Делает несколько шагов. Скользит взглядом по огромным колоннам, покрытым раскрашенными фигурами. Протягивает руку, обводя пальцами выпуклые изображения, как слепой.

– Иди прочь, Ипувер! – слышится тот же властный голос. – Пусть твои ноги забудут дорогу к Дому бога, как забыла твоя голова причиненное ему зло.

Человек обернулся и побежал, если только это можно назвать бегом. Он старался поднять ноги как можно выше, но они не слушались. Словно к ним были привязаны невидимые каменные ядра, тянувшие к земле.

Ипувер очнулся от прикосновения чьей-то руки. Но это была не рука, а стебель растения, колеблемый ветром. Схватившись за него, он долго думал, что это за растение, но вспомнить не мог.

– Эй! – раздался сдавленный, незнакомый ему голос.

Ипувер повернул голову. Шагах в десяти от берега был человек. Он лежал на животе. Ноги же его были на деревянном возвышении. Даже издали было видно, что ступни опухли и посинели.

– Что с твоими ногами? – спросил Ипувер, подходя ближе.

– Ха! Ха! Да ты с неба, что ли, свалился?

Смех незнакомца напоминал клокотание воды в котле под огнем.

– Нет! – отвечал Ипувер с такой серьезностью, словно ему нужно было убеждать в ином. – Я оттуда…

Он ткнул рукой в сторону храма.

– У меня что-то с головой, – пояснил он. – Ничего не могу вспомнить и понять.

– И ты не видел, как садятся на спину, загибают ноги и бьют, бьют? С тобой этого не делали?

– Нет! Да! – невпопад ответил Ипувер. – Что-то вспоминаю. Папирусный свиток. И запись: «Тридцать ударов». И снизу приписка Знающего слова бога: «Тридцать ударов. На третьем году правления Сенусерта».

– Объявили тридцать! – выдавил из себя лежащий. – Но стражник прибавил от себя еще пять. Ведь я ему ничего не обещал. На поле у меня ничего не выросло. За воду я не смог заплатить. А наш добрый бог теперь Аменемхет. Уже восемь лет, как Сенусерт уподобился Осирису.

– Восемь лет! Восемь лет! – испуганно шептал Ипувер. – Я думал, что это было вчера.

– Значит, тебя били по голове! – заключил наказанный.

– Восемь лет в камне! – шептал Ипувер, раскачиваясь. – Гладкие стены. Каменная гробница. Камень съел память.

– Теперь я понял, – вставил лежащий. – Ты похититель сокровищ. Это о тебе поется в песне: «То, что скрывалось в пирамиде, стоит теперь пустым».

– Откуда это?! – воскликнул Ипувер. В голосе его появились какие-то мучительные нотки. – Я припоминаю эти слова. Как они к тебе попали?

– Откуда? – протянул лежащий. – Их все поют, а я их услышал от гончара в моей деревне на краю пустыни. Отыщи его хижину. Он весь день крутит свое колесо и поет. Да куда же ты бежишь? Что с тобой? Конечно же, тебя били по голове.

Последних слов Ипувер не расслышал. Он бежал на этот раз по-настоящему. Земля, на которой он спал, дыхание Хапи[66] вернули ему силы.

Быстро вращался гончарный круг, и под его монотонное жужжание из серого, бесформенного комка глины рождался красавец кувшин. Помогая ему принять совершенную форму, гончар затянул полюбившуюся песню:

Взгляните: тот, кто не видел опахала,Им обдувается,Тот ясе, кто им владел,Задыхается от жары.Та, что видела себя в воде,Смотрится в зеркало,Тот, что проводил ночь в грязи,Покоится на мягком ложе…Сквозь шорохи круга, хлопки ладонью и звуки песни пробилось чье-то порывистое дыхание. Гончар оглянулся и остановил колесо. Перед ним стоял изможденный человек с горящими глазами и тянул к нему руки:

– Дальше! Дальше! – умолял он. – Продолжай…

– Кто ты? – спросил гончар. – У меня заказывают кувшины, а не песню. Я пою, когда мне хочется.

– Я Ипувер, утративший память, – отрывисто отвечал странный посетитель. – Восемь лет я провел в каменной яме у Дома бога, пока Знающий слова бога не сказал мне вчера: «Иди!» Но на что человеку жизнь без памяти? Он как мотылек, живущий одну ночь, как рыба из сети, выброшенная на берег. У реки побитый палками дал мне нить, и она привела к тебе, знающему песню. Скажи мне, откуда она у тебя?

Гончар развел руками.

Речение Ипувера. Папирус эпохи Среднего царства. Между 2040 и 1640 гг. до н. э.

– Ты хочешь знать, откуда песня? А тебе известно, откуда течет Нил? Откуда дуют ветры? Лучше спроси меня, где яма с глиной, где заводь, куда я хожу с кожаным ведром. Вот мои руки. Я ими леплю кувшины. А слова и звуки шелестят в воздухе. И я их беру, потому что с ними легко. И я не могу показать на кого-нибудь пальцем и сказать: «Это тот, кто вылепил песню».

Гончар отвернулся и сердито толкнул колесо. Кувшин заплясал, как эфиопская танцовщица перед Домом бога в день Озириса. Приглаживая края сосуда, мастер запел:

Воистину: благородные в печали, простолюдины в ликовании,Воистину: земля перевернулась,как гончарный круг.– Вот оно! Вот! – закричал Ипувер с таким торжеством, будто встретил единственного друга, считавшегося мертвым.

Его память внезапно раскрылась, как цветок лотоса при первых лучах Ра. Он вспомнил, как это все случилось. По приказу Знающего слова бога Ипувер разбирал скопившиеся в Доме памяти долговые расписки, распоряжения, донесения писцов о недоимках и наказаниях. И душа его переполнилась страданиями. И он представил себе, что все эти жнецы, рыбаки, каменотесы и прачечники, работающие на Дом бога и на царский дворец, изгнав из сердец страх, стеклись отовсюду и, взяв то, что произведено их руками, добились справедливости. Они прогнали стражников, выломали двери амбаров и кладовых, растащив все их содержимое, облекли свои голые и грязные тела в одеяния из тонкого полотна, ворвались к царю и перевернули его трон, вытащили из усыпальниц мумии и разбросали их сокровища.

И потом он вспомнил, как его пальцы схватили тростник и он заскрипел по папирусу, заполняя его скорописью. Ему показалось, что за спиной появилась величественная женщина с пером в волосах, сама богиня истины, справедливости и закона, и, схватив его уставшую от напряжения руку, стала ею водить. Исписанный папирус занял весь стол. И тогда Маат исчезла, и появился один из младших жрецов и склонился над свитком. Лица читавшего Ипувер не запомнил, но произнесенная им фраза до сих пор звучит в ушах:

– У тебя, Ипувер, светлая голова!

Это было последнее, что он услышал в тот день. Ибо, вылив из себя все, чем его наполнила Маат, он погрузился в сон, подобный смерти.

Он очнулся от голоса Знающего слова бога утром следующего дня, если только он не был в беспамятстве более ночи.

– Я прочел написанное тобой! – проговорил Знающий слова бога, отчеканивая каждое слово. – Я выдвинул тебя, червя, ввел в Дом памяти, доверил письмена, сокрытые для непосвященных. Тебе было приказано отыскать путь к умножению имуществ, а не призывать к бунту. Откуда ты взял эти мерзкие и лживые слова?

– Это Маат, – отвечал Ипувер, глядя старшему жрецу в глаза. – Это она раскрыла папирус и водила по нему моей рукой. Раньше я не знал этих слов.

– Ты лжешь, Ипувер! – с яростью выкрикнул Знающий слова бога. – Это не Маат, соблюдающая неизменность вещей, а принесенный злым ветром пустыни дух мятежа. Это он вдунул в тебя слова «Земля перевернулась, подобно гончарному кругу». Знай, этого не будет никогда. Богатый сохранит свою власть и богатство, а бедный будет ему прислуживать и терпеть боль. Поэтому я приказал разорвать свиток с мерзкими словами, отнести его в пустыню, чтобы ветер унес твои злые слова к нашим врагам-кочевникам. Сам же ты будешь скрыт от всех, пока тебя не забудут, пока твоя память не очистится от зла.

Древнеегипетский писец эпохи Среднего царства

Потом было подземелье. Ночь без просвета длиною в восемь лет. Кто же тогда пустил по земле его слова? Тот, кто сказал: «У тебя светлая голова, Ипувер»? Или тот, кому было поручено отнести свиток в пустыню? Свиток уничтожен, но слова, угодные Маат, не улетели прочь. Ветер не разметал их, не унес к кочевникам. Они живут в стране Великого Хапи и передаются из уст в уста. Ипувер теперь помнил все, что он тогда написал, и всю свою жизнь с того дня, как отец отвел его в Дом бога, чтобы он мог постигнуть все премудрости, какие оберегают от непосвященных. И как он гордился, когда ему обрили голову и дали льняные одежды. С какой радостью он узнавал тайны богов и бытия, пока его не посетила сама Маат.

Ипувер запустил ладонь в свои волосы и расправил грудь. Будто только теперь он вырвался из бездонного колодца с гладкими каменными стенами и оказался в саду с переплетением камней, путаницей трав, разноголосицей птиц, в гуще самой жизни.

Гончар, остановив круг, с удивлением смотрел на незнакомца. Он весь как-то выпрямился. Лоб очистился от морщин. Лицо просветлело. В глазах заиграли отблески той мятежной песни.

– Слушай меня, гончар, – сказал незнакомец, протягивая ладонь. – Я знаю, как отрывают от печени комок, как его замешивают на крови, как лепят из него песню, не прилагая рук, как ее обжигают на огне вечности. Запомни, что я тебе скажу. Это будет речение об Ипувере, нашедшем память.

Слушатели Гомера

Действие рассказа относится к самому концу IX или началу VIII в. до н. э., когда Гомером была уже создана «Одиссея».

Аристарх вошел во двор и остановился. Сидонянин, опираясь на палку, улыбаясь, шел ему навстречу.

– Видишь, мой спаситель, я на ногах, пока на трех. Конечно, одна из них ноет, и вряд ли я смогу выходить в море. Но разве я не найду в Сидоне другого занятия?

– Конечно, найдешь, – сказал Аристарх. – Главное, что ты жив и должен всю оставшуюся жизнь за это благодарить богов. Ведь уцелел ты один.

– И не только своих, но и твоих. Ведь в ту ночь меня мог подобрать не ты, а кто-нибудь другой, который позарился бы на мою одежду, приколол бы меня, а труп столкнул в море. Или еще хуже – оставил бы мне жизнь, но продал в рабство. И не только это. Столько времени ты находился со мною, и уже теперь я понимаю твою речь и могу изъясняться сам. Вернувшись в Сидон, я смогу быть толмачом при царе, и, если кто-либо из милетян окажется у нас, он поймет, что сидоняне, которых вы называете коварными, умеют быть и благодарными.

– Я вижу, ты сегодня в духе, – сказал Аристарх. – Чувствуешь себя родившимся заново. Поэтому я могу тебя вывести и за пределы моего дома. Сегодня к басилею приведут Гомера. Он будет петь о плаваниях по тем морям, где вам, сидонянам, известен каждый мыс, каждый подводный камень.

– А кто этот Гомер? Корабельщик?

Аристарх улыбнулся. В первый месяц знакомства с сидонянином его раздражало каждое суждение этого человека, которому он спас жизнь. Теперь же он начал понимать, что нельзя злиться на тех, у кого другие представления о жизни, чем у него. Сидоняне – люди практичные, и поэтому Иттобаал поверит с трудом, что о странствиях по морям может петь человек, не только не бывавший в море, но и не видевший его никогда.

– Нет, он певец. Песни его кормят и поят. Разве у вас в Сидоне нет таких певцов?

– Есть, – ответил Иттобаал. – Я сам в детстве их слышал. Но ни один из них не пел о плаваниях, а только о богах и героях, о муже исполинском Даниилу, о войнах, которые они вели.

– И наш Гомер раньше пел о войнах из-за города, развалины которого и теперь можно увидеть в пяти днях плавания к северу от Милета. Это Троя. Ты о ней, конечно, слышал?

– Нет. Но, наверное, о ней говорится в наших летописях. Я же, хоть и мог их прочесть, не имел для этого времени.

– А у нас летописей нет, и песни Гомера их заменяют. Да и писать мы, как тебе известно, еще не научились. Впрочем, я слышал, что в те времена, когда стояла Троя, наши предки пользовались каким-то письмом, но я не знаю каким. Так вот, Гомер, ранее певший о войнах, решил петь о плаваниях по морям. И мне самому интересно, как у него это получается. Если же сможешь дойти до дома басилея и захочешь это сделать, услышишь и ты.

– Конечно же, смогу. И мне это очень интересно. Но как басилей отнесется к тому, что ты приведешь чужестранца?

– Он как раз и просил привести тебя – ему интересно познакомиться с человеком, своими глазами видевшим земли, о которых поют аэды.

Едва Иттобаал и Аристарх прошли квартал, как нога сидонца дала о себе знать. Пришлось замедлить шаг, и к началу чтения они опоздали.

Из-за открытых дверей разносился мерный торжественный гекзаметр.

Иттобаал оглянулся, ища глазами стражников, но Аристарх, не останавливаясь, подтолкнул его ко входу.

С удивлением рассматривал Иттобаал жилище того, кого Аристарх назвал басилеем. Какой же это царь, если дом его никто не охраняет, да и сам-то дом ненамного просторнее, чем у Аристарха, и так же, как у Аристарха, посреди мегарона очаг, а гости развалились на скамьях, окружающих огромный стол, с такой непринужденностью, словно их пригласил сосед, а не царь. Впрочем, Иттобаал тут же вспомнил, что, судя по старинным песням о Даниилу, муже исполинском, и у сидонян в древности к царю мог войти любой, даже не показав страже, что при нем нет оружия, и пиры, пожалуй, мало чем отличались своей обстановкой.

У пылающего очага сидел певец. Его седые волосы резко выделялись на фоне почерневшего от копоти деревянного столба. Неподвижные глаза были устремлены куда-то вдаль, песня лилась, укачивая, словно волны морского прибоя.

Первым в потоке слов он уловил знакомое «тáласса» – море. Скоро он стал различать и другие слова. Привыкнув к ритму речи, он начал понимать и целые фразы, и вот уже он охвачен миром моря, разворачиваемым поэтом, подобно свитку.

Остров из наших очейв отдаленье пропал, и исчезлаВсюду земля, и лишь небо,слиянное с водами, зрилось.Зевс-громовержец Кронионтяжелую темную тучуПрямо над нашим сгустил кораблем,и море под ним потемнело.Вдруг заблистав, он с небес на корабльБросил стрелу. Закружилосьпронзенное судно, и дымомСерным его охватило…– Как великолепно и точно сказано, – прошептал сидонец на ухо Аристарху. – Словно о моем корабле, когда Баал, владыка неба, скачущий по облакам, не хуже вашего Зевса Громовержца метнул в него свою палицу…

Аристарх не ответил. Он, словно завороженный божественными звуками, не отрывал глаз от иссеченного морщинами лица аэда.

«Как же удивительно передана борьба человека с морской стихией! – думал Иттобаал. – Хотя они и не знают грамоты, их певец не уступает нашим. А море… То ласковое, с поднимающейся из него лазурнокудрой головой их бога, то покрытое тяжкими, гороогромными волнами… И всегда многошумное… Сколько лет бороздил я его просторы, а ведь не смог же сказать так хорошо! Или о потерявшем управление судне…»

Иттобаал закрыл глаза и повторил на родном языке понравившиеся строки, неожиданно для себя самого сохранив их ритм:

Словно как шумный Борейпо широкой равнинеНосит повсюду иссохший,скатавшийся густо репейник,По морю так беззащитное судноветры носили…Но вот певец перешел к той части своего неспешного повествования, где герой приближается к берегу покрытого зеленью острова.

«Интересно, где он его высадит?» – с волнением подумал Иттобаал. В памяти его встали знакомые бухты, куда столько лет заходил его «Мелькарт» за продовольствием и водой, где можно было выгодно обменять товар, а то и обзавестись захваченными пленниками.

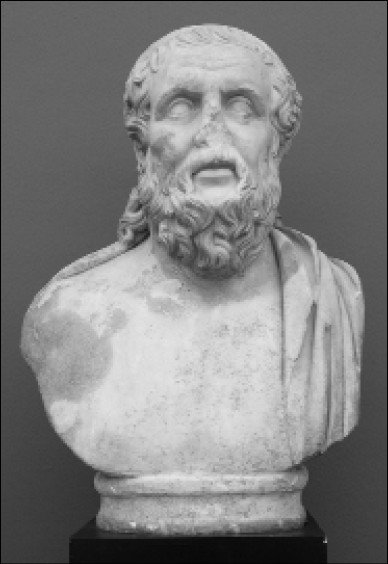

Гомер. Римская копия греческого оригинала III в. до н. э.

«Не увидеть мне уже больше этих берегов… – защемило сердце. – Хоть услышу о них, перед тем как расстаться навсегда…»

Иттобаал напряженно вслушивался в мерные звуки стиха: «Какая-то Фринакия… Судя по тучным быкам и баранам, наверное, это остров нашей Астарты, ниспосылающей любовь… Интересно, как он обрисует огнедышащую гору, которую местные жители называют Этной?

Нет! Здесь что-то не так! Где хоть один из знакомых берегов, который не обойти мореходу в западных морях? – с нарастающим раздражением думал Иттобаал. – Можно, в конце концов, не попасть в храм владычицы Астарты, но как не заметить покрытой снегом вершины, изрыгающей столб дыма и огня?! Это уж слишком! Словно не только певец, но и его Одиссей был слеп! Хоть бы одну бухту описал правильно! Какие же это странствия в западные моря, если не где-нибудь за столпами Мелькарта или на подземных полях Муту обитают бесконечные чудовища и великаны?! Словно не предки этого Одиссея были нашими соперниками на морях? Да любой новичок, впервые взошедший на палубу, растолкует его Одиссею, как ему плыть, чтобы добраться до своей Итаки!»

Певец закончил. И едва он отстранил от себя кифару, как мегарон заполнился восторженным гулом. Но старец, двигаясь за своим поводырем к выходу, кажется, ничего не замечал. Более двух часов пения, пролетевших для слушателей незаметно, явно утомили его, и он поспешил покинуть дом басилея, даже не притронувшись к поставленному перед ним кубку вина.

Гости, шумно обменивавшиеся впечатлениями об услышанном, умолкли, когда поднялся басилей.

– Среди нас находится человек, – торжественно произнес он, взглянув на Иттобаала, – который побывал во всех местах, о которых пел нам любимец богов Гомер. Что скажет он?