Полная версия

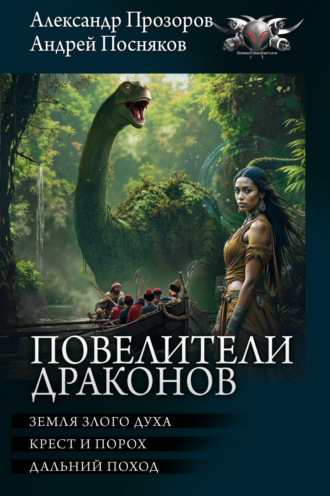

Повелители драконов: Земля злого духа. Крест и порох. Дальний поход

Шафиров поднял острогу:

– Есть, есть рыба-то! Сейчас… словим… Вот хоть этого сома… Смотри, какой огромный! Сейчас я его – в глаз. Оп!

Сказал и ударил…

И тут же, словно в кошмарном сне, взвилась из воды в воздух огромная змея толщиной с хорошую лиственницу, с окровавленной левой глазницею и со злобно ощеренной, усыпанной острыми зубами пастью! С узорчатой темно-зеленой кожи змеищи стекали, падали в реку тяжелые водяные капли.

Взвившись, змея ка-ак долбанула хвостищем, так что лодка сразу перевернулась, и вылетевшие из нее беглецы дружно поплыли к берегу, заклиная Иисуса Христа и Аллаха!

Господи, упаси от такой хищной змеюги!

Видать, Исфак все же молился хуже, или Аллах его недолюбливал – все может быть. Расправившись с лодкой, зверюга с жутким шипением набросилась на татарина, обвила его кольцами с такой злобной силою, что хрустнули кости, удушила, потащила вглубь…

Дрозд Карасев этого не видел – выбравшись на берег, бежал со всех ног, куда глядели глаза, не помня сам себя от только что пережитого страха. Река с ужасной змеею уже давно осталась далеко позади, а беглец все несся узкой звериной тропою, не обращая внимания на становившую все непрогляднее чащу, ни на пение птиц… ни на что.

Так и бежал, пока не споткнулся, зацепившись ногой за какой-то кривой корень… или это тоже была змея?

По возвращению отряда в острожек казаки первым делом устроили молебен – молились за упокой душ погибших и за здравие оставшихся в живых. Высокий, представительный, в небесно-голубой, расшитой золотыми нитками, ризе, отец Амвросий правил службу по всем канонам, хоть дело и происходило не в церкви, и не в часовне даже, а прямо на берегу реки, под высоким, недавно поставленным казаками крестом.

Пахло ладаном. Размахивая кадилом, священник нараспев читал молитвы, казаки, сняв шапки, крестились, а спасенный от ужасной смерти Афоня, гордый до невозможности, исполнял обязанности дьячка. Серые глаза парня лучились прямо-таки необыкновенной важностью и счастьем.

– Да святится имя твое-е-е, да приидет царствие твое-е-е… Аминь! Аминь! Аминь!

Благостно все проходило, эффектно: тусклыми студеными изумрудами зеленел на реке лед, снег на солнце блестел так, что больно глазам, с неудержимой властностью рвались к холодному светло-голубому небу кедры. Молились казаки. Крестились. Клали поклоны. Чуть в стороне так же молились девушки – сначала – за упокой погибших, потом – за удачу, а дальше уж каждая о своем: кто поминал родных да знакомых, кто просил здоровья и счастья, а кто-то – доброго парня в женихи.

Вот и Настя… Поклонилась, перекрестила лоб… скосила очи карие на атамана. И тот как раз в этот момент повернул голову, и взгляды их встретились…

Оба тут же смущенно опустили головы… потом – разом! – вскинули глаза… снова уперлись взглядами… и вдруг улыбнулись…

После молебна атаман созвал всех казаков на «большой круг» – собрание для принятия самых важных решений. Собрались рядом, на большой поляне – все, кроме, естественно, девок: не хватало еще баб на круг звать – не по старине то, не по чести! Что бабе на сурьезном соборе делать? Ее дело – деток здоровых кажный год рожать, да мужа ублажать, слушаться.

Еще сразу по возвращению Иван узнал от отца Амвросия о смерти Лютеня Кабакова и подлом, задуманном его дружками – Шафировым Исфаком и Дроздом Карасевым – деле. Хотели девок снасильничать, устроить «толоку», да вот не удалось, сволочам – девки сами над ними насилие учинили, да еще какое! Одного – стрелой убили, а двое других вынуждены были бежать. В леса подались, дурни – на свою гибель. Ну и черт с ними, поделом.

Большой круг по другому поводу собрали, вовсе не из-за этой подлой троицы. Нынешний старшой атаман Иван свет Егорович Еремеев поклонился низенько казакам да позвал собираться в поход.

– Земли там, козаче, теплые, льда на реке нет – красота плыть-то! Чего зря зимовать, порох да соль тратить? Идол златой отвоюем, порушим капища – и домой. Бог даст, уже к осени или зимой возвернемся. А буде кто похощет здесь остаться, хозяйствовать – милости прошу, землицы не жалко, на то у меня от Строгановых-купцов особая грамота есть! Ну? – Иван прищурил глаза. – Любо ли вам, казаки?

– Любо! – первым подбросил вверх шапку Михейко Ослоп, за ним – Василий Яросев, потом Чугреев, а там и другие подхватили:

– Любо, атамане, любо!

– И впрямь – чего тут зря сидеть?

– Идем! Идем походом!

Правда, нашлись и поосторожнее люди, типа Силантия:

– А верно ль, что вниз по реке льда нету?

– Да что я вам, врать буду, казаки? – обиделся Иван. – Вон, хоть у кого из моего отрядца спросите. Теплынь там, вам говорю. И река ото льда чистая.

– А далеко ль до тех мест?

– Да верст с полсотни будет.

– Многонько… Струги-то на себе придется волочь.

– Ничо, козаче, сволочим! На Камне-то, помните, как волокли? Вот так и здеся.

– Это полсотни-то верст?!

Подавляющим большинством голосов все же порешили – волочь! Правда не все десять стругов, а восемь или даже семь – казаков-то, увы, поубавилось.

– Главное, козаче, не столь струги, сколь пушки да пищалицы, да пороховое зелье, да ружейный припас. Дракона мы озерного видели – пришибли пулею. Думаю, там и другие такие драконы есть.

– Слыхали мы уже про дракона, атаман. Одначе мыслим – с пушками, да с пищалями никакие драконы нам не страшны!

– Тако и верно!

– В путь, в путь. Чего зря сидеть? Завтра же поволочем струги!

И снова подали голоса осторожные, из числа старых казаков, что еще стены Ревеля да Риги помнили:

– А ну как замерзнет и там река? Тогда что?

– Тогда зимовать будем… Или вернемся, струги с надежной сторожей до лета оставив.

– Ох, спаси Господи!

Кричали, шумели казаки, до хрипоты спорили – сколько отрядцев на смену друг другу готовить, кого – заместо погибших – десятниками, какие струги с собой брать, а какие – на слом… или просто здесь, у селенья, оставить?

– А на обратном пути – заберем!

– Верно, Кондратий, глаголишь! Чего зря суда разрушать?

Зубастые коркодилы, гнусные людоеды-менквы и товлынги с огромными бивнями никого не останавливали – на то пищали да пушки имеются! С любыми сладить можно. С самим Баторием воевали, с поляками, да со шведами, с литвой – все вояки знатные! А тут какие-то там полудохлые коркодилы – бояться настоящему казаку всякую озерную сволочь пристало ли? И, того паче, опасаться каких-то там диких людишек, к тому же непроходимо тупых, хоть и свирепых? Это после мадьярских-то «летучих» гусар? После татар крымских? После непобедимых солдат шведского воеводы дела Гарди, после ратников Стефана Батория, воинственного короля Польши и Литвы?

Смех один, да и только.

Так многие казаки и решили – еще бы, сами-то они ни коркодила, ни людоедов не видели – только слышали краем уха. А многие хотели бы и поподробней послушать – вот и девки… Ишь, любопытницы!

Сразу после круга зазвали атамана в свою землянку. Не одного зазвали – с немцем Гансом Штраубе, они вместе и шли – атаман и немец. Неспешно себе шли, о делах разговаривали, как вдруг глядь – тень какая-то от ворот наперерез метнулась – может, какой вражина? Так ведь откуда здесь вражины-то? Кругом все свои, других нету. Хотя… Лютень, да Дрозд, да Шафиров тоже поначалу своими казались – а вон оно вышло-то как!

Тень, выйдя из тени, поклонилась, промолвила тоненьким женским голосом:

– В гости бы к нам заглянул, атамане? И ты, герр Ганс, мимо не проходи.

Стрельнули из-под платка серые глазки.

– Ох, и кто же ты такая шустрая? – не признал в полутьме Иван.

– Авраама я. Так в гости-то зайдете? Мы уж и пирогов в очаге напекли… как уж вышли.

Еремеев задумался – кругом казаки шли, в жилища свои возвращались… а он, значит, к девкам сейчас пойдет. И добро бы был простой казак, а то атаман – неудобно как-то!

– Да пойдем! – Штраубе взял приятеля под локоть. – В кои-то веки фройляйн в гости зовут. Неужто откажем? Так доблестные кавалеры себя не ведут!

И уговорил ведь, хитрый черт! Правду сказать, недолго и пришлось уговаривать.

Махнул рукой атаман:

– Зайдем, чего уж. Раз уж пироги.

Ах, пироги-то как пахли – прямо как дома, из печи, с пылу, с жару! Постарались девы-то, что уж там говорить. Лучины свеженькой натесали, воткнули по всем углам – для свету, очажок для тепла стопили – в одних рубахах да сарафанах сидели, при виде гостей вскочили все, поклонились:

– Ах, гостюшки дорогие, долгожданные – добро пожаловать!

Усадили гостюшек на почетные – перед очагом – места, плеснули в кубки бражицы. Хорошие кубки, серебряные, такие же и блюда – все из Кашлыка прихвачено, зря, что ли, в полоне татарском томились?

– Ах, девушки, до чего же вы красивы! – подняв кубок, Штраубе галантно склонил голову, искоса поглядывая на статную светлоголовую Онисью… Онисью Никифоровну. – Вот за вашу красоту сейчас и выпьем. А, герр капитан? Э-э! – поглядев на стол, немец укоризненно поцокал языком. – А себе-то что не налили? Наливайте.

– Да пейте. Вы же гости.

– Найн, найн, так дело не пойдет, клянусь святой Бригитой. Позвольте-ка я сам налью. Оп-па! Да садитесь к столу же!

То ли случайно так получилось, то ли нарочно – а только оказался молодой атаман бок о бок с предметом своих воздыханий – кареглазой красавицей Настей. Уселся, голову повернул – даже смутился малость. А потом – как по три кубка выпили – вроде как и привык, не смущался боле. Да и не к лицу атаману смущаться какой-то там… Ой, не какой-то там! Иван лгать не любил, в том числе и себе самому, в отличие от многих прочих. Крепко запала ему на сердце кареглазая красавица Настена, кабы не поход, так давно бы заслал сватов… Ничего! До золотого идола только добраться, а уж там…

Ладонь Ивана словно бы невзначай легла на руку Насти… девушка не отпрянула, скосив глаза, улыбнулась. Заулыбался и Еремеев, еще ближе к девчонке придвинулся, чувствуя исходящее от нее тепло… от которого молодого атамана в жар бросало! Да и как не придвинуться-то – коли теснота? Землянка остяцкая, чай, не терем. Вот и немец Штраубе тоже придвинулся, да уж так, что совсем в угол Онисью затолкал.

А Иван, поставив опустевший кубок, обвел девушек неожиданно серьезным взглядом:

– Вот что, девы. На круге решили – дальше идти, без зимовки.

– Да мы знаем уже, – усмехнулась рыженькая Авраама. – Ждет-пождет нас путь-дорожка дальняя.

Атаман, шутки не приняв, потрогал на виске шрам:

– Я вот к чему говорю. Путь опасный, и что там, впереди – никто не ведает. Может – богатство да слава, а, может, и погибель. Вы бы, девы, с нами не шли, здесь бы остались.

– Одни?

Девчонки переглянулись.

– А вдруг нападет кто? – хмыкнула Авраама. – И что мы тогда – отобьемся? Лес-то – он только безлюдным кажется, окромя людоедов, там еще и вогуличи есть, и остяки – те, что за Кучума-царя воюют. Вы нас им, что ль, оставить хотите?

Еремеев не нашел, что и ответить – права была рыженькая, ох, как права! Так, скорее всего, и вышло бы – немирный таежный народец живо бы пронюхал о том, что на зимовье – одни девы остались. И чтоб их не взять? Ни сил, ни ума не надо. С другой стороны – тащить за собой девок – обуза, да еще какая.

Девушки снова переглянулись, зашептали что-то на ухо одна другой – гости в сие не вмешивались, ждали.

– Нет уж, казаки, – встав, выступила за всех Настя. – Уж вы нас с собой берите. Раз уж решили уже, потянули на север – так уж до конца идите. Вместе так вместе. Права Авраама, здесь мы без вас – добыча легкая. Да и мужиков бы с десяток оставить – тоже не долго бы осаду держали, не так?

Еремеев молча кивнул.

– Ну а раз так, так нечего и говорить боле! – В карих глазах девушки вспыхнули, загорелись упрямые золотистые искорки. – С вами мы пойдем. Да не думайте – обузой не будем. Мы, слава богу, не больные, сильные, с походом управимся, еще и в пути стряпать будем. Так, девы?

– Так, так, Настена. Верно! Не смотри, атаман, что мы бабы – повыносливее многих казаков будем.

– Да кто бы сомневался?! – с некой, смешанной с видимым облегчением обреченностью отмахнулся Иван. – Тут ведь дело не в том, выносливые вы или нет, а в том, что бабы! Девки вы неглупые, понимаете, о чем толкую…

– А тогда сразу не нужно было нас брать! А раз уж взяли – чего же теперь кидать? Не по-мужски это, не по-казачьи.

– Что ж, пусть так! – поднявшись на ноги, атаман вдруг улыбнулся открыто и весело, словно спал с его души какой-то тяжелый груз. – С нами так с нами – как решили, так и будет. Ну, что – брага-то осталась еще?

– Осталась, Иван свет Егорович, как не остаться? А ну-ко, Ганс, под лавку загляни…

Гости засиделись недолго, уходя, перецеловали всех – девы выглядели довольными, раскраснелись, не столько от бражицы, сколько от осознания того, что с ними – с бабами! – вдруг да посоветовались, что их голос спросили! Диво дивное, чудо чудное – не кто-то другой их судьбу решил – сами! И от того было девчонкам приятно… и как-то боязно.

Десять дней казаки тащили по берегу струги, спрямляя путь – река-то петляла изрядно – рубили просеки, несли суда на руках, как было уже и раньше, когда шли за Камень. Уставали изрядно, чего уж, к вечеру уже валились с ног все, не исключая и самого атамана. И так было приятно увидеть заранее разожженные девушками костры, на которых уже варилась сытная ушица, да кипел в котлах чай из морошковых листьев, что девы нарвали по пути! Да уж, обузой красавицы точно не стали – собирали хворост, готовили, били острогами рыбу, рубили лапник для шалашей и подстилки, ставили-разбивали шатры – уставали не меньше, чем мужики, однако виду не показывали – пели, смеялись, держались бодро.

– Ай да девки у нас, – хвалили казаки. – Вот таких-то бы нам и в жены.

Так говорили, однако думали-то совсем по-другому – и все девушки то понимали прекрасно: женитьба не такое простое дело, так и не бывает никогда, чтоб, какая понравилась, ту и под венец – не-ет! Брак – дело семейное, и главные тут люди – родители жениха и невесты, родниться-то семьям, что же касаемо подросших детей, то их мнения никто и нигде не спрашивал. А еще частенько так случалось, что муж намного старше был, а за женой обязательно давали приданое – чем богаче, чем лучше, – по приданому и честь, и почет. Что же касается бывших пленниц… Да, красивы, душевны, но неизвестно, какого роду – по сути-то безродные, семьям своим – если и живы кто – уже не нужны, вернувшимся из татарской неволи девкам одна – в монастырь – дороженька. Ведь все знали, все догадывались, что там с ними в плену делали, зачем брали. И кому нужна бесчестная жена, безродная бесприданница? Ну, пусть этих-то обесчестить не успели, если их же словам и верить, – но приданого-то никто не даст, да и породниться – с кем? А бог весть… ни с кем, наверное…

Одно дело – переспать, и совсем другое – жениться. Возьмешь такую в жены, а потом слухи пойдут всякие.

Девушки все знали прекрасно, вот и Авраама рыженькая, когда как-то вечером, у костра, кормщик Кольша Огнев с намеком завел разговор о женитьбе, прервала тут же, с гонором, пряча в уголках глаз злые слезы. Вскочила, уперев руки в бока, выкрикнула:

– Я – безродная! Бесчестная! Бесприданница! Ясно тебе? И нечего тут огород городить.

Сказала и убежала в шатер, упала на кошму, разревелась.

Другие девчонки утешать бросились:

– Ну, что ты, что ты, не плачь. Никому мы не нужны – знать, судьба такая.

Кольша Огнев, парень светлобородый, видный, с честной – нараспашку – душой, за ночь с лица спал, осунулся, да потом целый день работал истово, словно обет исполнял, самому Господу данный. А вечером, зайдя в атаманский шатер, бил челом:

– Прошу, господине Иван Егорович, не отказать – сватом быть!

– О, как – сватом! – вообще-то, Иван ничуть не удивился – давно чего-то подобного ждал.

Улыбнулся, переглянулся с отцом Амвросием:

– Сватом, говоришь? А не рано ли?

– Не рано! – сверкнул глазами казак. – Давно иссох весь, как Авраамку свою увидел. И она по мне… Так как же, атамане?

– Ты не у меня, – Иван развел руками, – у отца святого совета спрашивай… А, отче? Что скажешь?

– Что же, дело благое, – осанисто прогудел священник. – Но несвоевременное! Ты, Кольша, глазищами-то не сверкай, сам смекай – в поход идем дальний, опасный… Когда тут за свадьбу-то?

– Так это… на обратном пути!

– Угу… – отец Амвросий задумчиво почесал бороду. – Значит, ты о помолвке просишь?

Кормщик обрадованно улыбнулся:

– Ну да, о ней! Кольцо у меня есть – перстень богатый из града Сибирского, на всем круге готов невесте вручить!

– Э, не-ет, – погрозил пальцем отче. – На всем круге не надо. Зачем остальных смущать – и казаков, и девок? И те и другие завидовать зачнут с неизбежностью, и из зависти той много чего вырасти может. Тем более если вы так, на глазах у всех… я бы даже молвил – с вызовом.

– Но, святый отче… Я же… Она ж…

– Понимаем мы все, – Еремеев погладил шрам и задумался. – Ну, задал ты нам, Кольша, задачу. И так нехорошо, и эдак плохо выходит…

– Дак как же быть-то?

– Погоди… дай подумать. Да не маячь ты уже, сядь! Возьми вон сбитню. Морошковый лист – он от всякой хвори полезен… Только не от любовной, х-хе. Отче святый, – атаман повернул голову к священнику. – Вот ты скажи, о помолвке-то обязательно открыто объявлять? Всем?

– Ну-у, – отец Амвросий озадаченно прищурился. – Вообще-то так и положено, на то она и помолвка.

– Но у нас то случай особый… походный. Магометане вон в походах и вино пьют, и сало кушают, хотя в мирной-то жизни Аллах им это все запрещает.

– А ты откель про магометан-то знаешь? – ухмыльнулся святой отец.

Иван хмыкнул:

– Забыл? У меня же строгановский старшой приказчик, татарин Ясмак Терибеевич, в друзьях!

– Так он же крещеный! – резко возразил отче. – И не Ясмак, а Василий, в крещенье-то.

– Крещеный, не крещеный, а о магометанах много рассказывал.

– Он, Василий-то Терибеевич, вообще много чего знает.

– Это да-а! Мужчина умный… Ой! – вдруг опомнился атаман. – Чего мы о нем-то? Нам же с Кольшей нужно решать… Так вот, что я говорю-то – ничего, если мы о помолвке тайно объявим?

– Тайно?

Отец Амвросий и сам был ничуть не глупее строгановского старшого приказчика, прекрасно понял все, о чем сказал, а больше, о чем не сказал атаман, понятно все было – называется – и на елку влезть, и зад не оцарапать. И, видимо, нужно было на это пойти… пусть хоть так…

– Думаю, Господь против не будет. По любви ведь у вас, а, Кольша?

– Конечно, по любви, святый отче!

– Ладно, зови свою невесту… Но, смотрите у меня, чтоб до свадьбы не прелюбодействовали – ни-ни!

Ах, каким счастьем светились глаза рыженькой Авраамы! Как все торжественно было, пусть и кулуарно, в шатре. Священник торжественно прочел молитвы, причастил… а затем Кольша Огнев благоговейно надел на пальчик своей суженой золотой татарский перстень с непонятными письменами и зеленым светящимся камнем.

– Ну, вот, дети мои, – закончив, отец Амвросий обвел взглядом помолвленных. – Теперь вы друг с дружкой обетом связаны. Пусть чувства ваши испытанье вынесут, а уж потом, на обратном пути, Бог даст – дойдет и до сватов.

Священник повернул голову:

– Так я не понял, ты согласен ли в сваты, Иван свет Егорович? А вы, невесты-женихи, что сидите, глазами хлопаете? Упрашивайте!

Влюбленные разом повалились на колени:

– Господине…

– Да согласен, согласен, – пробурчал Еремеев. – Чего уж с вами поделать-то? Одначе в посаженые отцы кого-нибудь присмотрите, да и других… Впрочем, успеете.

Кольша и Авраама вышли из атаманского шатра, держась за руки. Остановились невдалеке от караульного костра, отошли чуть в сторону и долго целовались – крепко и сладко.

А в шатре, укладываясь спать, вздыхал о своей судьбе атаман. Вот бы и с Настей так – позвать в шатер, кольцо на палец надеть, о сватах да и пире свадебном подумать. Нельзя! Слухи-то все равно поползут, не без этого. Кольша – простой казак, хоть и кормщик, а он, Иван Еремеев – атаман, за всех и за всё в ответе. Нетерпенье свое выказывать – не пристало. Любовь – слабость, а вождь должен сильным быть, без всяких чувств, словно выкованным из стали! Только такого ратный люд уважать будет, и только такому – верить. Чуть расслабишься – не заметишь даже, как и уважение все пропадет, и вера. Разброд начнется, распад, не ватага уже станет, не боевая сотня, а просто сброд. И хотелось бы, конечно, как Авраамка и Кольша, да… Атаману нельзя быть слабым, нельзя чувства свои показывать, нельзя таким, как все, быть. Нельзя! Что дозволено простому воину, непозволительно командиру. Железным, стальным – не быть, так хотя бы казаться – обязательно, иначе никак.

День ото дня становилось все теплее, солнышко пригревало все жарче, в лесу на деревьях, словно весной, набухали почки, а кое-где уже начинала пробиваться молодая листва.

– Господи, это зимой-то! – дивились те, что не были с атаманом в разведке, казаки.

Те же, кто был, лишь ухмылялись – подождите, то ли еще будет! Еще насмотритесь много чего.

Лед на реке становился все тоньше, желтел и прямо на глазах таял. Отрываясь от припоя, уносились вниз по течению подтаявшие ноздреватые льдины, а к исходу десятого дня пути вода и вовсе очистилась, хотя и казалась еще студеною.

Ах, как обрадовались казаки. Ну, наконец-то! Даже и те, кто не очень-то верил – теперь убедились, что их атаман оказался прав! А ведь вроде бы обычный молодой парень… да нет, не обычный – решительный, волевой, уверенный, да и вообще – будто из стали!

Переночевав, торжественно, с молебном, спустили струги, погрузив на них артиллерию и все припасы, отчалили…

Господи! Хорошо-то как!

Хоть и невелики кораблики, а все же по воде плыть – это не пешком по лесам шарахаться, да еще на себе все припасы тащить. Освободившаяся ото льда река сделалась заметно шире, привольнее, по берегам зеленел лес – сосны, ели, осины, к ним добавились и кустарники – малина, смородина, ольха с вербою, плакучая, клонившаяся ветвями к самой воде, ива.

– Малина да черемуха зацветут скоро, – не могли надивиться, казалось бы, привычные ко всему воины. – Эдак и ягод скоро дождемся.

По пути ловили сетями рыбу – плотву, налима, щуку, бывало попадались и осетры, и форель, а как-то раз вытянули совсем уж неведомое чудо-юдо: небольшую, длиною примерно с локоть, рыбину в передней своей части покрывала не чешуя, а костяной панцирь, грудные же плавники чем-то напоминали весла.

– И что за рыба такая? – почесывая голову, недоумевал кормщик Кольша Огнев. – Словно ливонский рыцарь – в броне.

– Это панцирь у ея такой, как у черепахи, – отец Амвросий честно пытался хоть что-то объяснить. Не всегда получалось.

Особенно когда на середине реки казаки заметили, как взбурлила вода, да быстро ушло в глубину скользкое змеиное тело длиною саженей в пять!

– Это что же, тоже рыба?

– Скорей уж змей морской!

– Речной тогда уж.

– Ой, братцы, – с опаской поглядывая в воду, воскликнул Силантий Андреев. – Может, нам пушки да тюфяки зарядити?

Иван, услыхав его слова, улыбнулся:

– Понадобится – зарядим. А со змеями да драконами и пищалями сладим – ништо! Это же не василиски да не упыри, не нечисть лесная – от обычной пули дохнут.

– Ой, спаси Господи, братцы!!! – вытащив сеть, вдруг заголосил, отскочив в сторону Афоня-послушник. – А это-то кто еще? Ой… страшной какой! Зубастый!

Выловленный зверь, по мнению отца Амврозия, оказался очень похож на маленького – чуть побольше локтя, скорее даже – в сажень – «коркодила». С четырьмя перепончатыми, как у тритона, лапами, длинным хвостом и вытянутой, усеянной многочисленными зубами мордой, зверь оказался чрезвычайно подвижным и агрессивным – рассерженно бил хвостом, шипел, пытаясь выпутаться из сетки, а неосторожно приблизившемуся кормщику едва не откусил палец!

– Ох ты, ну и бес! – еле-еле успев отдернуть руку, Кольша пнул неведомую тварюгу ногою, сбросив обратно в реку.

– Не-е, – глубокомысленно заметил Афоня. – Ушицы с этакой страхолюдины не наваришь, точно.

– Ой, ой! – глянув на берег, вдруг заголосила Авраама, до того, как и все, заинтересованно рассматривавшая сброшенного со струга «беса». – Гляньте, там, за ракитою…

Вот уж то было чудо!!! Никогда казаки такого не видели, никогда!

По левому бережку, за ракитовым кустом, в полсотне шагов от неспешно проплывающих стругов, не обращая ни на кого внимания, словно выпущенная на луг корова, с аппетитом пожирала свежую травку здоровенная – сажени в полторы – ящерица с длинным хвостом и тупой ноздреватой мордой. На спине ящерицы громоздился оранжевый округлый гребень, величиной с парус струга, мощные лапы, чем-то похожие на куриные, заканчивались когтями.

– Ишь ты, коровища! – с восхищением рассматривали казаки. – Интересно, парус-то ей зачем? Неужто по реке заместо корабля плавает? Такая и струг перевернуть может.