Полная версия

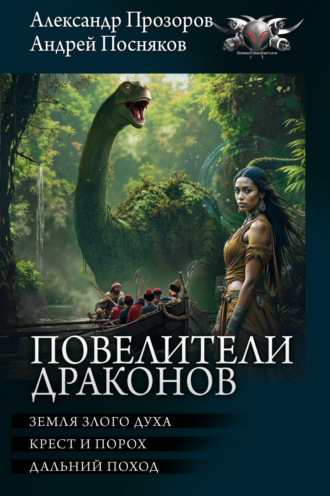

Повелители драконов: Земля злого духа. Крест и порох. Дальний поход

– Маюни! – обернувшись к корме, атаман позвал проводника. – Ты таких зверей видал?

Отрок отрицательно качнул головой:

– Не видал, нет. И дедушка мне про таких ничего не рассказывал, да-а.

– Так ты этих уже земель не ведаешь?

– Не ведаю, – негромко промолвил парень. – Одно только знаю – это очень, очень нехорошие земли, да-а. Здесь черное колдовство – повсюду.

– Вот каркает! – нехорошо усмехнулся толстоморденький молодой казак по имени Олисей Мокеев, родом из тамбовских посадских людей. – Каркает и каркает, пугает. И то ему не хорошо, и это – плохо. Как врезал бы веслищем, а ну!

– А ну – цыть! – вступилась за своего юного друга Настена. – Не то сейчас как сама двину – мало не покажется, ага!

– Да я ведь так, просто… – казачина сразу пошел на попятный, но в воду сплюнул со злобой и что-то себе пробурчал. Наверняка что-то не особо лестное про остяка и про «атаманскую зазнобу», чтоб ей пусто было.

«Атаманская зазноба» кое-что, кстати, расслышала, потому как глухотой не страдала и слух имела острый. Расслышала, но раздувать скандал благоразумно не стала – к чему? Тем более по берегам звери такие чудесные, да и растения столь же чудные пошли: вроде бы и обычный папоротник, но в две сажени высотой, разлапистый, да и вообще похожий на дерево.

Казаки тоже дивились:

– Вот так папоротник! Такой, верно, и на дрова хорош.

– А вон малинник – как лес!

– А там, вона… бузина, что ли…

– Видал я под Могилевом бузину!

– Но там-то она куда как меньше будет.

– Ой, ой. Спаси Господи! Смотри, братцы, смотри!

Афоня показал рукой на еще одну ящерицу, точнее, из уважения к размерам сказать, ящера размером с корову. Шипастого, отвратительного на вид, но вроде бы не злого, мирно сдирающего зубами кору с небольшого дубка.

– Ишь, лакомится, – прокомментировал послушник. – То-то я и смотрю – ни оленей, ни кабанов не видать. Верно, таких вот зверин испугалися, да глубже в тайгу подались.

– Куда только нам самим податься, – мрачно заметил Андреев. – Я про ночлег говорю. Ежели такие ящерицы будут вокруг бродить… Эти-то хоть травоядные, дак ведь и хищные есть! А ну как нападут? И выстрелить не успеешь.

– Молодец, Силантий, – поощрительно покивал атаман. – Дельные мысли молвишь. И впрямь думать бы надо – где на ночлег встать. В таком разе – хоть на стругах оставайся.

– Да и на стругах нехорошо, – перегнувшись через борт, отец Амвросий посмотрел в воду. – Из реки-то кто хошь может вынырнуть. Змей водяной или еще какая зубастая погань. Так что лучше уж на бережку. Нашими молитвами упасемся.

Стало совсем жарко, многие казаки давно скинули зипуны, а некоторые – и рубахи. А вот девчонки так и парились в сарафанах, снимать не смели – это как же, в одних рубахах перед мужчинами показаться? Стыд и позор! И так-то ходили простоволосые, что вообще-то тоже для честной девушки стыдно.

На ночлег остановились еще засветло, причалили к излучине, затащили носы стругов в прибрежный песок, пушки зарядили, фальконеты, ближе к лесу караульных с пищалями посадили, костры лишь до сумерек жгли, потом затушили да полегли, помолясь, спать. Помня о неведомых зверях, караульщики сторожу несли исправно, без понуканий, прислушивались, зорко вглядываясь во тьму.

Недавно прошел небольшой дождик, и с высокого приметного дуба, под кроной которого и обосновались казаки, стекали, падали в траву тяжелые прозрачные капли.

Из лесу всю ночь доносились какие-то жуткие крики, рычание, писк – словно бы кто-то кого-то рвал, кто-то кем-то поужинал. Обычное дело. К берегу ни одна тварь не выползала, да и на реке никто ни за кем не гонялся, лишь на самой заре заплескала на плесе рыба.

На заре казаки и поднялись, чтобы с первыми лучами солнца пуститься дальше – вниз по теплой реке Асях, на поиски вожделенного золотого идола. Золотой морок давно застил глаза всем, заставляя двигаться вперед со всей возможной скоростью и отвагой. Одного лишь отца Амвросия да еще, может быть, его верного послушника Афоню, как-то не особенно волновало богатство – куда более прельщала мысль нести слово Божие диким народам. Разрушить проклятые капища, выстроить церковь, крестить дикарей… Для такого дела не жалко и жизни, да и нет ничего худого в том, чтоб, в случае чего, просто погибнуть не ради поганого злата, а во славу Господа нашего Иисуса Христа!

Так рассуждал священник, и мысли свои старался вложить в мозги казаков, понимая, конечно, что труд этот во многом напрасный… напрасный, но такой нужный и угодный самому Богу!

И был еще один человек, коего не прельщало золото, впрочем, и благодати Христовой он тоже не знал. Юный язычник Маюни, поклонник северных странных богов, отрок, вызвавшийся быть проводником в незнаемой им самим земле – земле страха и ужаса древних угорских легенд! Он-то что искал? Что его тянуло? Наверное, почти то же самое, что отца Амвросия. Почти…

– А где Маюни? – когда уже собирались отчаливать, вдруг озаботилась Настя. – Что-то нигде его не видать. Ты не видел, Иване?

Иногда забывалась девчонка, на людях называя господина атамана запросто – Иваном. А, может, и не забывалась… может, специально, как говаривали казаче – сноровку… чтоб привыкал!

– Не знаю, – атаман отмахнулся, занятый своими делами. – С вечера твоего дружка не видал.

– Так что же, мы без него поплывем? – упрямо не отставала дева. – Тут вот и бросим, на съедение чудищам?

– Думаю! – отец Амвросий, услыхав разговор, подошел ближе, перекрестил обоих. – Думаю, сей вьюнош сам нас бросил – сбежал.

– Да не мог он сбежать! – убежденно возразила Настена. – Маюни хоть и язычник, а парень честный, надумал бы уйти – сказал бы. Да и кто его тут удерживал-то?

Еремеев вдруг улыбнулся:

– Вот тут ты права! А, отче? Как можно бежать оттуда, где никто никого не держит?

– Да я ведь просто так выразился, – обиженно тряхнул бородою святой отец. – Образно! Ну, пусть не сбежал, пусть ушел. Так хоть и вправду сказал бы.

– Может, не хотел никого будить.

– А вдруг его схватил кто? – Настена сверкнула глазищами с такой яростью и вызовом, что атаман и священник попятились – вот ведь какие в душе девы бушевали страсти! Это из-за язычника остяка-то!

– Маюни – мой друг, – справившись с собой, девушка опустила глаза, взглянула исподлобья… все так же упрямо, как раньше. – Может, чуть задержимся? Ну, совсем-совсем немного… Я просто пробегусь по бережку, покричу, а?

Иван вдруг испытал нечто вроде ревности, хотя прекрасно понимал, что повода к ней, по сути-то, не имелось. И тем не менее поиграл желваками, но, вместо суровой отповеди – мол, не дело бабе мешаться в казачьи дела, резко махнул рукой:

– Нет!

– Нет?!

– Одна не пойдешь. Со мной. Подожди! Я еще казаков кликну.

Настя порывисто обняла атамана да шею и, видимо, устыдившись вовсе не подобающего скромной деве поступка, тут же отпрянула, побежала к сходням:

– Я на бережку пожду.

– То верно, – поглядев ей вослед, негромко заметил священник. – Права девка-то – негоже людей бросать. Остяк этот, хоть и язычник, а, считай, наш, ватажный, хоть и негодный уже как проводник. Одначе не в этом дело… Казаки своих не бросают – верно ты решил, атаман. Если остяк сам ушел – пусть… А если увел кто, утащил… хоть погребем останки.

– Если найдем, – Иван угрюмо потрогал шрам.

– Если найдем, – кивнув, согласился священник. – А не найдем, так поищем – долг свой до конца исполним.

Маюни ушел еще ночью, тайком, не говоря никому ни слова. Даже Насте! Просто не мог, не имел права сказать. Чужие не должны были знать – никогда.

Отрок помнил рассказ матери, а той передал дед, как раз перед самой своей смертью, просто некому больше было передавать – Маюни был еще слишком мал.

Дед – Эреми Ыттыргын – считался одним из самых сильных шаманов лесного народа, а сами себя называли ханты, его так же уважали и двоюродные, а, пожалуй, и родные братья хантов, называющие себя просто – «люди» – «манси».

Род Ыттыргынов – род шаманов! – когда-то давно жил именно в этих местах, и где-то здесь, у этой вот приметной излучины, у старого дуба, как помнил Маюни, должна быть священная роща, а в ней – священный камень, упавший с неба еще до начала времен. Отрок, как увидал вчера тот дуб с борта струга, так и почувствовал, как сильно заколотилось сердце. Тот был дуб, тот самый, про который рассказывал дед, других таких здесь просто не имелось.

Итак… сотня шагов вдоль излучины, потом – на три перелета стрелы влево. Маюни не считал вслух шаги и не боялся заблудиться – он же вырос в лесу, и в любой, даже в самой непроходимой, чаще, чувствовал себя как дома. Да лес и был для него – дом.

Три перелета стрелы… Ну, и где же? Какие тут заросли! Папоротники высотой в три человеческих роста, толстенные лиственницы, кедры, а между ними – словно ползучие змеи… да нет, не змеи, тоже какие-то растения, Маюни таких раньше никогда не видал. О, великий Нум-Торум – ну, где же, где?

Небо высветлело уже, алело на востоке зарею, но здесь, в чаще, еще было темно. Хотя Маюни видел все зорко. Конечно, не так, как кошка, но мог и в темноте идти, правда, не всегда, а лишь в особых случаях… вот как сейчас.

О, боги! Неужели, ошибся?! Принял обычный дуб за тот, что был нужен… Нет, нет, не должен бы! Нет.

– Иди за мной, юная шаман Маюни из рода Ыттыргын, – вдруг услыхал отрок.

Женский приглушенный голос звучал будто бы ниоткуда… и отовсюду сразу, звучал в голове.

– Здравствуй, Мис-нэ, светлая лесная дева, – узнав голос, остяк поклонился высокой сосне. – Ты явилась, чтоб…

– Да! Я приведу тебя. На зов иди.

Маюни пошел на зов, на тихий голос, и через некоторое время оказался на заросшей кустарником и густой травою поляне, посередине которой возвышался огромный, почти вполовину елей, камень. Священный камень лесных людей!

– Спасибо тебе, Мис-нэ…

Лесная дева ничего не ответила, давно исчезла… а, может, и не было ее, показалось все. Пусть так. Пусть показалось. Но камень-то – вот!

Отвязав от пояса бубен, отрок стащил через голову рубаху из оленьей шкуры и острым ножом сделал надрез на правом плече. О, священный камень не сам собой упал с неба, его сбросили, и Маюни прекрасно знал – кто. Как знал его дед, и дед деда… и дальше, до начала времен.

– О, Хонт-Торум, великое божество битвы, прости за то, что беспокою тебя… Вот моя кровь – тебе, великий! Я прошу совета… не отказывай, дай. Умма, умма, умм!

Юный шаман нарочно говорил очень быстро, без всяких пауз, никак нельзя было отрывать у грозного бога войны его драгоценное время, надоедать…

– Белые люди идут на Север, в черные земли колдунов – что делать мне? Идти с ними? Или…

С высокой сосны упала на камень шишка… отскочила, угодив Маюни в лоб.

– Я понял! – Узкое лицо подростка озарилось самой благодарной улыбкой, а глаза закатились. – Я верил, о, Хонт-Торум, что ты дашь мне знак. С твоего благословения я буду стараться, я знаю, сколь сильно злобное колдовство сир-тя, но я буду… И еще знаю – сейчас колдуны владеют землей Злого Солнца, но захотят владеть всей землей, от моря и до моря. И ведь могут овладеть, а могут и погасить обычное наше солнце, и оставить лишь только свое. О, тогда все народы, что останутся в живых, станут им подвластны…

Маюни вдруг очнулся, потряс головой и с легким недоумением спросил:

– О, грозный Хонт-Торум, не ты ли говорил сейчас мной губами? Мои губы – твои губы, мой рот – твой рот. Так было? Не хочешь, не отвечай и прости меня за назойливость, я знаю, что должен поскорее уйти… Уйду, уйду, вот прямо сейчас.

Размазав по груди кровь, юный шаман пал ниц, простирая руки к Камню, священному камню бога войны Хонт-Торума. Если бы был другой камень, или какая-нибудь священная роща, принадлежащая Нур-Торому или каким прочим богам, Маюни, несомненно, спросил бы совета там, не прибегая к помощи кровавого божества воинов. Увы, камень бога войны оказался последним священным местом на пути туда… откуда юный шаман почти не надеялся вернуться живым. Но он теперь знал, что делать… почти знал. Для начала – помогать русским, а там… А там – и самому надеяться на помощь богов. Теперь можно было надеяться – ведь к нему, юному шаману древнего рода Ыттыргын, нынче снизошел сам Хонт-Торум!

Подходя к берегу, Маюни еще издали услыхал громкие крики и резко прибавил шагу. Похоже, искали его. Надо же – искали… А ведь он больше не нужен казакам как проводник. Не нужен, да… Тогда почему же… ладно! Пора бы и откликнуться, вон как раз идет кто-то, ломится кустами, словно на гоне олень.

Нет! Не к этому, губастому – тот лесной народ за людей не считает. Лучше бы…

Ага!

С искреннею улыбкой отрок вышел из зарослей на звериную тропу:

– Здравствуй, сестрица Настя!

– Маюни! – девушка радостно схватила подростка за плечи. – Где же ты был-то, а? А мы тебе ищем повсюду.

Отрок тряхнул головой:

– И долго ищете?

– Да нет, только начали.

– А я – вот он. Чего меня искать?

– Так мы бы уплыли…

– Нагнал бы. Я же лесной человек, да-а.

Карасев Дрозд, счастливо избегнувший утопления и лютой смерти в кольцах речного змея, ночь провел на ветке кривой сосны, привязавшись к смолистому стволу поясом. А что, если и по земле такие же змеищи ползали, как и та, что в воде? От страха Дрозд полночи трясся, стучал зубами и забылся лишь к утру. А утром проснулся от того, что дерево сильно трясло.

Прогоняя остатки сна, казачина потряс головою, пощурился от первых лучей восходящего солнышка, глянул вниз… и едва не околел от страха!

Внизу, прямо под ветками, жрала древесную кору страшенная рогатая ящерица размером с амбар! С чешуйчатой, серовато-зеленою, как у давешней речной змеи, кожей, длинным, увенчанным грозными шипами хвостищем и приплюснутой головою с панцирем, похожим на свейский шлем!

Страхолюдина что-то лениво молотила огромными челюстями, а потом подняла морду и громко, словно не доенная корова, замычала. От сих мерзких звуков Дрозд едва не свалился прямо чудовищу на рога! Дернулся, ухватился покрепче за ствол да принялся истово молиться, прося заступа у Господа и всех святых, которых помнил.

Огромная ящерица беглого казака заметила, посмотрела, как показалось испуганному Карасеву – грозно, и, плотоядно облизнувшись, ткнула сосну рогатой башкою. Дерево задрожало, а Дрозд, дабы не дожидаться верной гибели, спустился на пару веток вниз с другой стороны от чудища, да, улучив момент, спрыгнул и бросился бежать со всех ног, не видя того, как вдруг появившийся в небе зубастый дракон с кожистыми крыльями, завидев бегущего казака, резко спланировал вниз и… Нет, не изрыгал адское пламя! Просто налетел, схватил бегущего Дрозда когтями, да поднял в небо, словно орел стервятник овцу. Замахал нелепыми, словно у летучей мыши, крыльями, размахом сажени в две, да понес схваченного бедолагу Карасева, бог весть куда! Скорее всего, в свое гнездовье, на пищу жадным до свежего мяса птенцам, таким же зубастым драконам.

Глава 6

Дорога к солнцу

Зима 1583 г. П-ов Ямал

Отметили Рождество, странное – теплое, даже жаркое, без снега! Чем дальше к северу плыли казаки, тем Обь-река становилась шире, а вскоре впереди показалась синью без конца и без края. Низкий болотистый берег, густо-зеленый от покрывающих его высоких папоротников, причудливых кустов и деревьев, тянулся по левому борту, справа же били волны, и, кроме них, не было больше ничего.

– Большая вода! – орудуя веслом, с испуганным восторгом воскликнул Силантий. – Окиян-море.

– Нет, – кормщик Кольша Огнев рассмеялся. – То не море – просто широкая протока, губа.

– А ты откель знаешь?

– Ба! Я про обдорскую землю еще дома слыхал, в Холмогорах, дак. В старину раньше хаживали!

– А, ты же из поморов.

– И что ты слыхал? – заинтересованно повернул голову атаман.

Кормщик смутился:

– Да так, ничего такого, особенного. Обычная северная земля, как блин, плоская. Почти полгода – ночь непроглядная, холод.

– Ночь непроглядная, – тихо повторил отец Амвросий. – Холод. Так здесь в этаку пору и должно быть. Одначе…

Священник протянул к берегу ладонь:

– Чувствуешь, атамане, какое тепло прет? И свет этот зыбкий… он даже ночью есть, я заметил. Поначалу думал – луна, но вчерась-то пасмурно было. И все равно – свет. Есть, есть там что-то такое!

– Золотое солнце?

– Оно…

Еремеев всмотрелся вдаль, на сияющий волшебным светом горизонт, откуда шло и тепло, неведомое в этих суровых краях со дня сотворения мира!

– А, видно, тут давно так, – обернувшись, молвила стоявшая у борта Настя. – Вон, травища-то разрослась! А еще дерева, папоротники.

В отличие от своих подружек, Настена не любила сидеть в шатре, а совала свой любопытный носик куда ни попадя: вот и сейчас говорила о чем-то с притулившимся рядом Маюни. Остяк отвечал односложно – землю эту он толком не ведал.

– Тут другой народ когда-то жил, не наши. Но по одежде и по виду похожи, я их речь понимаю.

– Что за народ? – заинтересовался отец Амвросий.

Атаман тоже встал рядом – интересно было послушать.

Подросток повел смуглым плечом – он, как и многие казаки, давно оторвал от рубахи рукава – жарко.

– Обычный народ – охотятся, морского зверя бьют, рыбу ловят. Себя называют – ненэй ненэць, а родов у них не как у нас – Пор и Мось – а очень, очень много. Было. Пока сир-тя не пришли.

– Да кто же эти неведомые сир-тя? – не выдержав, воскликнула Настя.

– Так я же говорил уже, – Маюни невозмутимо прищурился. – Сир-тя – колдуны, явились когда-то с юга.

– Про то, что они волхвы, я помню, – усмехнулся отец Амвросий. – Только вот все ли? Чем они живут, как выглядят?

– Про то никто не знает, – юный остяк убежденно тряхнул светло-русой челкой. – Тех, кто знал, сир-тя давно извели, соседей у них нету – вот и некому рассказать.

Волна ударила в борт с такой силой, что Настя едва не улетела в воду, хорошо, атаман успел удержать девчонку – ухватил за талию, чувствуя под тонкой тканью рубахи нежное тепло тела, улыбнулся… Был бы один – поцеловал бы, а так все же сдержал себя – на глазах-то у казаков – негоже!

– Ой! – громко вскрикнула девушка. – Вот это волнищи.

Тут же окликнул атамана и кормщик, показал жестом – мол, надо бы сворачивать к берегу, поискать укрытия от непогоды.

И впрямь ветер вдруг резко усилился, так, что казаки едва успели убрать паруса и мачты.

– Сворачиваем, – распорядился атаман. – Всем на весла – курс к берегу.

Приказ поступил вовремя, мгновенно разыгравшаяся стихия уже играла стругами, словно осенний ветер сухими опавшими листьями, волны били в корму, перекатывались через низенькие борта, обдавали холодными брызгами. Так, не ровен час, и…

– Вон! – обнимающий изогнутый штевень впередсмотрящий Афоня обернулся с радостным криком. – Тут, чуть левее, заводь! Уфф…

Парня чуть не смыло волной, едва отплевался:

– Ох, спаси, Господи!

– Да где левее-то? – озабоченно выкрикнул кормщик.

– Локтей на десять.

Ветер выл уже, налетал, швырял пенными брызгами, рвал с поднятого копья синий вымпел – «за мной» или «делай, как я», атаман велел его поднять первым делом. Исполняя приказ, все восемь стругов повернули разом, разом спустили паруса, заработали веслами.

Заводь – небольшая, заросшая по берегам густыми кустами гавань, представляла собой устье неширокой речушки, вполне достаточно для того, чтобы струги смогли укрыться, переждать.

Ветер нагнал косматые тучи, хлестнул злым дождем, налетая на низкий берег, обиженно зашипели упустившие верную добычу волны. Не было уже ничего – ни неба, ни реки, ни зарослей – одна сплошная туманно-белая взвесь.

Внезапно налетевшая буря резко усилилась, погнала вверх по реке бешеные, с белыми барашками, волны, а вот прямо над головами казаков сверкнула молния! Загремел гром. С пушечным выстрелом ломались высокие сосны, падали на деревья, на струги, на людей!

– О, Нур-Тором, – стуча зубами от ужаса, молился Маюни. – О, великие духи…

– Ничего, – Настя, как и все, давно вымокшая до нитки, стараясь перекричать неистовый гул стихии, утешала отрока, а заодно и себя. – Ну, подумаешь, буря! Мы-то, слава богу, не в море, ага! А представь – в море были бы? Перевернуло бы или выкинуло на камни. Хорошего мало!

– О, Сяхыл-торум, великое божество грома…

Выл ветер! Ломались деревья. Били зарницами молнии, грохотал гром, а вскипевшая от натиска морских волн речка, казалось, сейчас повернет вспять.

– Господи, Иисусе Христе…

– Богородица дева Тихвинская…

– Святый Николай-угодник…

– Великий Сяхыл-торум…

И вдруг все кончилось! Так же резко, как и началось. Стих ветер, успокоилась река, а в синем, враз очистившемся от туч небе радостно заиграло солнышко. Никакое, не золотое и не злое – обычное, февральское… Только вот стояло оно низко-низко, и вязкое влажное тепло шло вовсе не от него, а откуда-то с противоположной стороны, с севера.

– Ну, слава Господу, обошлось. Помолимся, братие! Святый Боже, молю тя-а-а…

– О, Сяхыл-торум, могучий, о солнечная богиня Хотал-эква…

Тишина наступила. Лишь слышны были слова молитвы, а кое-где и птицы запели уже! По всему берегу валялись поваленные бурей стволы, плыли по реке, колотились в струги…

– Топляки-то отгоняйте, ага! – быстро приказал Еремеев. – Пошли-ка, отче, глянем на наших – что там да как.

– А можно и нам с вами? – Настя с рыженькой Авраамой переглянулись, да тут же потупились, видно, устыдясь собственного нахальства, юным девам отнюдь не пристало.

Ишь, напрашиваются!

– Неча с нами ходить, – охолонил атаман. – Полянку найдите да посушитесь лучше.

Приказ сушить припасы и порох получили на всех восьми стругах, слава Господу, ни один сильно не пострадал, лишь на двух судах упавшими стволами проломило корму, да придавило нескольких казаков. Не сильно, не насмерть – кому руку сломало, кому – ребра… кому что.

Радуясь, что так легко отделались – благодаря Господу и атаману! – «конкистадоры» с шутками и смехом принялись перетаскивать на берег припасы, кои тут же и раскладывали сушиться под огромными, буйно разросшимися папоротниками.

Девушки же, пройдя берегом шагов на сотню вверх по течению реки, дабы не смущать казаков, скинули мокрые рубахи да разлеглись на желтом песочке у самой воды – сушиться. Тихонько не лежали – ага, как же! – болтали, смеялись.

Авраама рассказывало про Маюни – как он молился, Настя же паренька защищала: мол, моря никогда не видел, вот и боялся.

– А мы-то, можно подумать, море видали! – расхохоталась Авраама. – Одначе, девы, меня же едва волнищей не смыло!

– И меня!

– И меня тоже едва не унесло в пучину!

– Господь упас и Пресвятая Дева! Не то плясали бы посейчас у царя морского – утопленницами.

– Свят, свят, свят! А помолимся-ко, подруги!

– Да-да, помолимся!

– Что, прямо так вот, нагими? – заплетая косу, дородная – кровь с молоком – Онисья недовольно прищурилась. – Разве в таком-то виде можно молиться? Платье-то наше еще когда высохнет.

Настена нахмурилась, пригладила каштановые, с прядями золотистыми, волосы, головой качнула:

– Я так думаю, что молиться-то в любом виде можно. Лишь бы от сердца молитва шла. У нас ведь – от сердца, так, девы?

– Так!

– Так и помолимся же!

– Господи, святый Боже, благодарим тя…

– Богородица Дева…

Девушки молились, встав на колени прямо в песок, клали поклоны, крестились – простоволосые, нагие, одна красивее другой!

Три светленькие, с волосами, как выгоревший на солнце лен – осанистые Онисья и Владилена, худощавая, с конопушками, Федора; пятеро чернявеньких – смуглые Олена с Аксиньей, маленькая Устинья, высокая, похожая на цыганку, Глафира, ну и Катерина-краса с бровями собольими, с грудью большой, упругой… у рыженькой белотелой Авраамы, конечно, не такая грудь, да и у Насти… Но тоже ничего, упругие, сладкие… Ах, красивы девки, с тонким станом, со спинками гибкими, ровно у ласковых кошечек, у многих рядом с копчиком – ямочки – так бы и погладить, ага! Кто-то, как Онисья, Катерина, Авраама – белокожие, как царевны или уж, по крайней мере, боярышни – кто-то смуглявый, как ханские жены, а вот у Настасьи кожа золотисто-нежная, шелковая, и столь же нежная крепкая, хоть и не очень большая, грудь с торчащими коричневые сосочками, верно, сладкими-сладкими и на ощупь – упругими, нежными… так бы и поцеловать, обхватить губами, ласкать языком! А какая тонкая талия у Насти! И ребрышки кое-где выступают под кожею, особенно когда дева вот эдак потягивается… как только что потянулась… Ноги длинные, плоский животик с темною ямочкою пупка, а ниже… Вот девушка повернулась, покачивая стройными бедрами, подошла к воде, наклонилась…

Ах!!!

Маюни чуть сознание не потерял от всего увиденного! Нет-нет, он вовсе не собирался за кем-то подсматривать, просто искал укромное место – помолиться своим богам… Искал-искал и нашел… то же самое, что и нагие красавицы-девы! Теперь бы, конечно, уйти, поискать какую-нибудь полянку… да-да, уйти! Но… ноги что-то не шли, словно вросли в землю. Может быть, это и есть черное колдовство сир-тя? Может, оно уже прямо здесь, на этом берегу, началось?