Полная версия

Армия Швеции от Густава Васы до Карла XII

Как бы то ни было, минёры враждующих сторон, вооружённые пистолетами и ручными гранатами, встретились под землёй и вступили в бой. Можно себе представить такую клаустрофобическую сцену, пишет Энглунд: люди с измазанными рожами, всклокоченными волосами, с кровоточащими от ран пальцами, вслушиваются в кромешную тьму, нюхают воздух; кто-то зажигает фитиль, и сразу раздаётся оглушительный выстрел; спёртый и без того воздух наполняется пылью и пороховым дымом, со стен отпадают комья земли, кто-то падает, кто-то бросается вперёд, новые пистолетные выстрелы освещают клубок сгрудившихся друг с другом врагов… В то время как на поверхности всё было тихо и спокойно, под землёй шла борьба не на жизнь, а на смерть. Шведские минёры оказались более стойкими, они выиграли бой под землёй, убив 5 или 6 минёров Суше.

Осада Брно продолжилась. Положение создалось тупиковое: шведы были не в силах взять крепость и ждали подкрепление, которое так и не появилось под стенами Брно, а осаждённые так же напрасно ждали помощь извне. Обе стороны экономили порох и бросали друг в друга камни. Воля и мужество осаждённых всё ещё не были сломлены: и взрослые, и дети вместе с солдатами с фанатичным исступлением обороняли свой город, Суше непрестанно беспокоил шведов своими дерзкими вылазками. В одной такой вылазке в колено был ранен студент. Он остался лежать на ничейной земле, и шведы ради забавы швыряли в него камнями. Ночью они сняли со студента одежду, выкололи ему глаза, проткнули живот железным наконечником, изуродовали всё тело.

Прошли сильные дожди, и все рвы и апроши наполнились водой, и шведы ходили в них по пояс в воде. Осаждающие попытались перекрыть в крепость поступление воды, но осаждённые быстро нашли новые источники воды внутри крепости. А 15 июня к крепости неожиданно пробился кавалерийский отряд имперцев с сотней гружённых порохом лошадей. Кавалеристы перебросили через стены порох и благополучно скрылись. Надежды шведов на капитуляцию крепости по причине нехватки амуниции исчезли.

15 августа шведы предприняли попытку взять город штурмом, но она закончилась для них весьма плачевно. В крепостном валу с северной стороны им удалось пробить две бреши, и после интенсивной артиллерийской подготовки они пошли на приступ. На крепостной стене штурмующих встретили игрой на волынках, трубах и пищалках, плотным мушкетным огнём и ручными гранатами. Атака остановилась. К тому же, благодаря капитальному недоразумению, возникшему из-за неправильно истолкованного приказа, шведы начали стрелять друг в друга. И они отступили.

Осада Брно 1645 года. Авторы Hieronymus Benno Beyer и Hanns Jörg Zeiser (1650)

Вечером защитники Брно передали осаждающим тела погибших шведских офицеров, одетых во всё чистое и положенных в новые гробы. Вероятно, этот жест произвёл на шведов более сильное впечатление, чем акты жестокости и насилия. Общая политическая и военная обстановка складывалась уже не в пользу шведов. Они уже стояли в пределах видимости Вены на берегу Дуная, но перейти его не могли. Один из шведских офицеров, раненых в 15 августа, писал в Швецию своему брату:

«Нашей пехоте капут, кавалерия недовольна: офицеры страдают от нехватки пропитания, а рядовым кавалеристам не хватает ни хлеба, ни фуража. Город взять никак нельзя…»

Турстенссону ничего не оставалось, как снять осаду и уйти от Брно. На прощание шведы «погуляли» по окрестностям города, пожгли мелкие населённые пункты, пограбили население и отправились к блокированной Вене. Но ослабленная болезнями, дезертирством и потерями в боях армия уже не была в состоянии перепрыгнуть через реку. В начале 1646 года армия Турстенссона – в который раз! – двинулась к своим базам на север.

Жизнь генералов

Мы взяли здесь за правило описывать главным образом повседневную жизнь рядового шведского воинства. Но, как нам кажется, не следует пренебрегать и сведениями о тех, кто командовал шведской армией, во всяком случае, было бы полезно познакомиться хотя бы с наиболее яркими выдающимися личностями из их среды. А такие люди – плоть от плоти шведской армии – были.

Взять, например, генерала Юхана Банера, 1596 г. р., которого П. Энглунд называет типичным представителем эпохи и одним из тех, кто способствовал закручиванию спирали войны в Германии. В армии не любили этого красноносого, коренастого, с жидкими волосами на голове, с чувственным ртом и повелительным взглядом человека, «душа которого потемнела, а тело испортилось из-за грубой жизни в полевых лагерях и на полях сражений».

Ю. Банер (1596—1641)

Шведский историк пишет, что к своим подчинённым он относился с патриархальной снисходительностью, что было в духе того времени, но требовал беспрекословного слепого повиновения. К страданиям немецкого населения он был равнодушен, а на проступки и бесчинства своих солдат часто смотрел сквозь пальцы. Главное, чтобы армия делала своё основное дело.

В личности Банера легко уживались противоположные по своему характеру свойства, что тоже было довольно типично для людей XVII века. Подобно другим высшим военным, он сколотил на войне порядочное состояние. Он мог быть сдержанным, точным и умел внушить подчинённым уважение к себе, страх и лояльность. Он был резок, горяч, раздражителен, сварлив, изменчив, но довольно сентиментален и эмоционален. Он мог легко впасть и в слезливое состояние, и в состояние неконтролируемого гнева. И как человек своей эпохи он любил удовольствия. Одним из этих удовольствий были женщины, до которых он был большой охотник и при необходимости не гнушался сходить в палатку к обычной армейской проститутке. Он любил много и хорошо поесть и выпить. Его пристрастие к алкоголю было у всех на устах: склонный к лёгкой (или наигранной) депрессии, он уединялся в своей палатке и несколько дней подряд пил. Как выразился один венецианский дипломат, Банер «предавался пьянству, так типичной для всей нации». Приехавший к генералу на переговоры французский дипломат должен был ждать аудиенции 4 дня, пока тот не протрезвел.

Впрочем, подобных ему среди шведов и не только среди них тогда было немало. Его имперский соперник генерал Галлас тоже был алкоголиком, но разница между этими двумя алкоголиками состояла в том, что Банер и в состоянии опьянения неплохо справлялся со своими обязанностями, чего нельзя было сказать даже о трезвом Галласе. Факт состоит в том, пишет Энглунд, что Банер, несмотря на свои недостатки и пороки, был отличным и, может быть, даже гениальным полководцем. Он не обязательно стремился к сражениям там, где можно было достигнуть результата иными способами. Он был слаб в осадных операциях, но был мастером маневренной войны. В его подчинении практически никогда не было большого войска, но он умел побеждать не численностью, а умением. Быстро схватывающий ситуацию, лёгкий на подъём, он не боялся атаковать более сильного противника. Противник боялся его безудержной фантазии и дерзости, благодаря которой он, найдя в его рядах малейшее замешательство, расстройство или брешь в позиции, не раздумывая, бросал своих солдат в атаку. И побеждал.

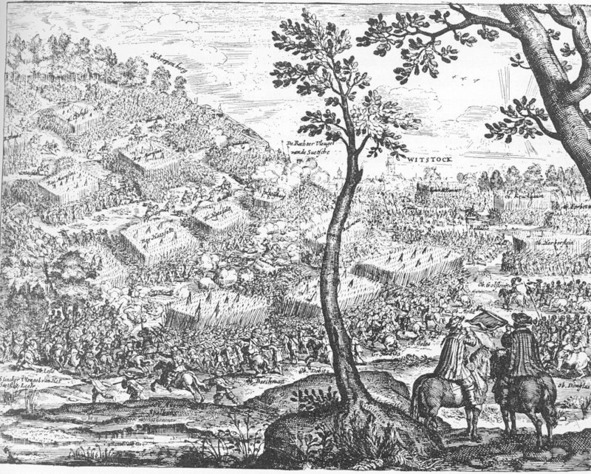

В столкновениях с превосходящими силами противника, как это было при Торгау и Ерфурте, он искусно избежал расставленной ловушки и мастерски отступал, сохраняя порядок, дисциплину и численность своего войска. В сражении под Виттштоком (1636) он рискнул отделить от своего малочисленного корпуса большой отряд и окружным путём послать его в тыл противника. И это в самый критический для шведов момент: имперцы и их союзники саксонцы сильно наседали, и уверенности в том, что шведы выдержат этот натиск, ни у кого не было. Но расчет Банера оправдался: шведы выстояли, а их товарищи успели появиться в тылу противника, и многочисленные силы имперцев быстро отступили.

Неизвестный автор. Битва при Виттштоке

После смерти Банера главнокомандующим стал 38-летний Леннарт Турстенссон. Он начал свою карьеру в качестве камер-юнкера Густава II Адольфа, но сразу обратил внимание короля своими военными способностями. Уже в 25 лет он стал полковником (командиром) артиллерии и привнёс в артиллерийское дело много новшеств. Потом он долгое время был ближайшим советником и помощником Банера, отличался быстрым проницательным взглядом на военную обстановку и проявил склонность к молниеносным и неожиданным операциям. Его прозвали в армии «Молния». Как начальник Турстенссон был жёстким, безапелляционным и властным командиром, что вполне отвечало условиям и требованиям войны того времени. Кто-то из шведских историков сказал, что кнехты его ненавидели, но это его не смущало, потому что он всегда умел угодить им новой добычей и новыми победами.

С портрета Турстенссона на нас сурово смотрит человек с длинными до плеч и расчёсанными посредине на обе стороны волосами, с острой бородкой, маленьким ртом и дерзко выгнутыми ноздрями. К моменту принятия командования над шведской армией он жестоко страдал от ревматизма суставов – последствие нахождения при самых скверных условиях в плену у «папистов» в г. Ингольштадте. Он часто не мог передвигаться самостоятельно, мог выдержать не больше часа верховой езды, да и то если коня кто-то вёл под уздцы, поэтому его носили на носилках. В стане врага его называли magnus podragicus – «великий подагрик». Один богемский католик назвал его «змеёй, ползущей вслед за скорпионом» (под скорпионом имелся в виду Ю. Банер). По более поздним меркам его, не задумываясь, списали бы из армии как инвалида. Но он был верным слугой королевы Кристины, она очень просила его возглавить армию, и он терпеливо сносил свои недуги.

В отличие от своего предшественника Банера – грубого солдафона, отчаянного выпивохи, холерика, властолюбца, настоящего «пса войны», обладавшего чувством юмора и склонностью к «бабским юбкам», – Турстенссон имел «кое-какие манеры». В нём чувствовался налёт образованности, его характер был более спокойным и ровным, а нрав – более мягким, что создавало ему определённые трудности в общении со своими подчинёнными. Казнив за нарушение воинской дисциплины полковника фон Зеккендорфа, он позаботился о том, чтобы выделить его вдове и детям «пенсион». И что ещё очень важно: в отличие от всех своих шведских, австрийских, немецких и итальянских коллег по Тридцатилетней войне, он не пользовался своим положением для личного обогащения.

Но и улыбаясь, он показывал стальные зубы. Немецкие бюргеры и крестьяне, пишет Энглунд, часто видели, что «змей» время от времени преклоняет свои «ржавые» колена в церкви, но в конечном итоге всё заканчивалось, как при «скорпионе»: шлейфы дыма над городами и сёлами, контрибуции, грабежи и насилия. Война, как пишут историки Тридцатилетней войны, вышла из-под контроля её инициаторов и вождей и диктовала собственные людоедские условия.

Турстенссон страшно не любил разгильдяйство и жестоко расправлялся с теми, кто манкировал своими обязанностями и не выполнял требований воинской дисциплины. Весной 1643 года один шведский отряд был застигнут врасплох имперцами и почти полностью уничтожен. Когда в шведский лагерь привезли тело погибшего командира полковника Вернера, фельдмаршал приказал повесить его, а другого спасшегося офицера при самых унизительных формах заставил уволиться из армии и пообещать, что он никогда не будет никому говорить, что когда-то служил шведам.

К 1646 году ревматизм суставов у фельдмаршала так сильно прогрессировал, что он не только не мог сидеть в седле, но и не мог ходить. Его носили или перевозили в носилках. Руки его тоже были беспомощны, болезнь переползала на грудь и голову, так что он уже с трудом мог разговаривать. Только после этого королева Кристина соблаговолила освободить Турстенссона от тяжёлого бремени главнокомандующего. Леннарту Турстенссону удалось добраться до Швеции, где он вскоре умер и с большими почестями был предан земле.

Выбирать нового главнокомандующего можно было из трёх генералов: Ханс Кристоффер фон Кёнигсмарк, Арвид Виттенберг и Карл Густав Врангель.

Х. К. Кёнигсмарк, командир отдельного корпуса, был способным военачальником, лучшим кавалерийским генералом в армии, инициативным и быстрым в решениях, хитрым тактиком, дерзким в атаке. Но он был жестоким и грубым человеком, с его портретов на нас смотрит загрубелая обветренная физиономия кнехта с тонким орлиным носом и глубоко сидящими холодными глазами. Он не стеснялся использовать своё положение для личного обогащения. «Тот, кто делает серебро и золото, должен иметь в груди раскалённый уголь», – говаривал он в кругу подчинённых. Он начал войну бедным немецким дворянином, а закончил её мультимиллионером. К недостаткам его можно было отнести слабые стратегические и дипломатические способности и активную неуживчивость с другими военачальниками. Он был горяч, упрям, высокомерен, не любил получать приказы, легко раздражался и постоянно со всеми ссорился. И к тому же он не был шведом.

А. Виттенберг, выходец из Финляндии, не коренной дворянин, хороший военачальник, умевший ладить со всеми, друг Турстенссона, скорее мужествен и храбр, чем интеллигентен, тоже не был способен обозреть картину последней фазы войны во всём её военном и дипломатическом многообразии, а потому в главнокомандующие не подходил.

Оставался К. Г. Врангель. Его кандидатура, по словам Энглунда, не была блестящей, но «наименее плохой» по сравнению с другими кандидатами. Он был способным военачальником, но ему было всего 32 года. В общении с подчинёнными «псами войны» ему, конечно, не хватало солидности и опыта, но, тем не менее, выбор Стокгольма пал на него. Скоро он почувствовал строптивость Кёнигсмарка в исполнении его приказов, но, к счастью для него и шведов, война уже заканчивалась. В последние годы войны ему в помощники Кристина назначила своего отставного жениха и кузена пфальцграфа Карла Густава, неожиданно проявившего незаурядные полководческие способности. Неплохо сработавшийся «тандем» Врангель – Карл Густав и завершал последнюю шведскую кампанию в Тридцатилетней войне. Потом эта пара будет «работать» в войне с Польшей.

Карл-Густав Врангель (швед. Carl Gustaf Wrangel, 1613—1676)

Рутина войны

Померанца Йоакима Эрнста фон Крокова вряд ли можно было считать авантюристом. Он честно служил в шведской армии в звании полковника, участвовал в сражении под Виттроком, был ранен, но потом перешёл в лагерь противника и с 1643 года стал так же честно служить в армии императора Фердинанда III, но уже в звании генерал-вахмистра. По мнению Энглунда, фон Кроков был неплохим воином, но был подвержен внешнему влиянию и перед важными особами чувствовал себя неуверенно.

Когда-то, перед тем как перейти на службу к шведам, он служил в померанской армии, а разочаровавшись в шведах, вспомнил об интересах попранной ими Померании и решил выступить в защиту своей родины. Где-то смутно в его голове бродила даже мысль освободить Померанию от шведского ига. Он мало задумывался над общим раскладом сил в Германии, хотя вероятно понимал, что прогнать шведов из герцогства будет непросто, если вообще возможно, но он воевал, конечно, не за Померанию, а за себя.

Фон Кроков давно вынашивал идею т. н. померанской диверсии. Она не была такой уж необычной в этой войне, в которой были не только крупные сражения, глубокие походы, осады крепостей, но и мелкие стычки, полубандитские рейды, местные распри и маленькие локальные войны. Для многих тысяч кнехтов и офицеров Тридцатилетняя война происходила именно в таких миниформах. Фон Кроков сумел убедить имперское начальство, что с помощью небольшого мобильного корпуса можно будет, захватив Померанию, отрезать шведов от балтийского побережья и от их баз снабжения.

Идея была заманчива, и в конце июля 1643 года генерал-вахмистр во главе 4-тысячного корпуса (7 кавалерийских и 5 драгунских полков плюс 300 мушкетёров) вышел из Праги. Цели похода держались в строгой тайне. По пути его солдаты «заглядывали» в населённые пункты, как водится, собирали налог на пожар и «коллигировали», т.е. отбирали или воровали, средства пропитания. Крупный город Кюстрин в контрибуции фон Крокову, однако, отказал. Он хотел было наказать непокорных его жителей, но в это время получил сведения о приближении корпуса шведов под командованием фон Кёнигсмарка и поспешил удалиться. Оба генерала хорошо знали друг друга, и фон Кроков решил не рисковать. Поскольку прямой путь на север вдоль Одера теперь был отрезан, Крокову пришлось повернуть на северо-восток и сделать крюк через территорию Польши. Поляки протестовали, но ничего поделать не могли.

Пройдя Польшу и войдя в Померанию, Кроков приказал построить плоты, для чего «освободителям» Померании от шведского ига пришлось разрушить десятки домов, выломать в них все балки, полы и потолки, соорудить из них плоты, погрузить часть солдат и артиллерию и плыть по реке Персанте. При погрузке на шаткие плоты 50 солдат и две пушки ушли на дно реки, но это всё были мелочи – бóльшая часть людей и снаряжения всё-таки поплыла. Кавалерия шла по берегу реки. Курс был взят на Кольберг. До Кольберга и побережья оставались какие-то 30 км, когда пришлось делать внезапную остановку у городка Белград: поблизости снова появились шведы.

Кёнигсмарк стоял на границе Померании и для усиления своего корпуса приказал властям Штеттина срочно собрать хоть какое-то подкрепление. За выполнение приказа взялись Герхардт Реншёльд, отец будущего знаменитого полководца Карла XII, и его помощник Эрик Ёнссон, более известный потом под именем графа Эрика Дальберга. 8 октября кое-как одетые и вооружённые 300 мушкетёров вышли из Штеттина и замаршировали на соединение с Кёнигсмарком. Три дня спустя они соединились с главными силами корпуса в м. Лабес.

11 октября шведы в районе м. Драмбург вошли в соприкосновение с отрядом «папистов» и сильно их потрепали. Потом они наткнулись на стадо крупного рогатого скота, который охраняли 180 имперских кавалеристов и захватили тех и других. Рядом оказался обоз, состоявший из повозок с имуществом цесарских полковников, который тут же тоже стал собственностью шведов. Это была не война, а прямо-таки очень полезная прогулка.

В 30 км от Белграда встретился замок Шивельбайн с небольшим гарнизоном из 60 мушкетёров и 30 кавалеристов во главе с капитаном с говорящей фамилией Гутвайн (доброе вино). Подскакавших к его стенам шведских драгун угостили, правда, не вином, а пулями и картечью. Появились первые жертвы – убитые и раненые. Кёнигсберг не был готов к осаде замка, и корпус обошёл его стороной, оставив вокруг него «охрану» из 300 солдат. На подходе к Белграду шведы выстроились в боевой порядок и устремились на противника, надеясь вызвать его на открытый бой.

Длинный ряд правильных квадратных формирований, окаймлённых развевающимися на ветру разноцветными вымпелами и штандартами, подошёл к речушке Персанте, за которой виднелся город, окольцованный старой стеной и деревянным палисадом. Корпус Крокова расположился к западу от города вплотную к городской стене и речке, обезопасив себя земляным валом и четырьмя звездообразными редутами. Атмосфера вокруг была прямо идиллической: взорам шведов представились пасущееся за речкой стадо коров, и поднимающиеся кверху струйкой из лагеря имперцев дымки. И патриархальная тишина.

Идиллию нарушили три пушечные выстрела – имперцы вызывали противника на бой. Шведы ответили двумя выстрелами – вызов был принят. Но никаких действий ни с той, ни с другой стороны не последовало. Наступила напряжённая тишина.

Кёнигсмарк приказал нескольким кнехтам перебраться на противоположный берег Персанте и захватить для начала пару сотен коровок. Быстро смастерили мост, и коров под выстрелами имперцев быстро перегнали к себе. Потом у мостика сгрудились шведские эскадроны, чтобы перейти по ним и попытаться прощупать противника. Навстречу им вышли эскадроны противника, выстроились в боевой порядок и замерли в ожидании. Шведы тоже остановились, обдумывая свои дальнейшие действия.

На следующий день «спектакль» продолжился: шведы приступили к обстрелу позиций противника и города, а противник вёл себя по-прежнему пассивно и на вызов шведов не отвечал. Тяжёлой артиллерии у шведов не было, и ядра лёгких орудий большого вреда Белграду и укреплениям имперцев не причиняли. Они проделывали в городской стене и в домах жителей аккуратные дырки, но не более того. Тогда шведские артиллеристы стали стрелять калёными ядрами, чтобы поджечь город и заставить Крокова вывести корпус в поле. Технология стрельбы была простой: ядра накаляли в печках, быстро забивали их в дула и стреляли.

13 октября прошёл в непрерывной стрельбе по городу. В расположении противника начались пожары, их тушили, но они возникали снова и снова. Тогда осаждённые демонтировали крыши домов, полы в них посыпали песком, расставили кругом вёдра с водой и таким образом свели эффект от попадания калёных ядер до минимума. Потери от артиллерийского обстрела шведов снова оказались ничтожными: 1 юнкер и пара неосторожных мальчишек, отважившихся выбежать на улицу.

14 октября Кёнигсмарк приказал своим частям перейти реку и атаковать противника. Сказано – сделано. Скоро шведские боевые порядки – пехота и артиллерия в центре, кавалерия на флангах – возникли непосредственно перед городскими стенами. Имперцы затаились за своими укреплениями. Тогда Кёнигсмарк, в надежде выманить Крокова в чистое поле, отдал своим приказ переместиться на несколько километров вдоль реки в направлении к городу Кёрлин. И снова никакой реакции со стороны противника. Причина оказалась банальной: имперский корпус был сильно измотан предыдущими переходами, кони из-за недостатка фуража ослаблены и в бой не годились. Надежды на антишведский бунт померанского населения не оправдались – в первую очередь потому, что «освободители» вели себя в герцогстве не лучше врагов.

Кёрлин защищали около 30 драгун во главе с корнетом. При приближении шведов они открыли огонь, жертвами которого стали сержант и трое рядовых. Шведы бросились в атаку на замок и предложили его защитникам сдаться, но корнет, следуя принципам чести, отказался. Замок даже не подвергся артиллерийскому обстрелу, и сдача была бы преждевременной и позорной! Надо было удовлетворить честолюбие корнета, и шведы подкатили пушки и сделали по замку несколько выстрелов. На следующий день, убедившись, что помощи от Крокова ждать не приходится, корнет со своим гарнизоном сдался.

Вот так часто выглядела Тридцатилетняя война. Скучная и банальная по своей сути история. Никакой романтики, минимум приключений и почти полное отсутствие адреналина. Совсем не так, как на исторических полотнах: клубы дыма, разодетые в разноцветные мундиры кавалеристы на белоснежных конях, пышные плюмажи, мужественные благородные лица, указующие персты полковников, генералы с подзорными трубами, величественное зарево, предвещающее Большую Победу.

…Расчёты Кёнигсмарка выманить Крокова на честный бой не оправдывались. Тогда было принято решение очистить прилегающую местность от мелких гарнизонов имперцев и тем самым нанести им хоть какой-то урон. Кёнигсмарк был известен своей дерзостью и неутомимой последовательностью, и он с увлечением занялся этой неблагодарной «мелочёвкой». Нужно было торопиться: местность уже была «объедена» противником, и на долю шведов остались лишь какие-то крохи. Для пополнения запасов Кёнигсмарк отправил на север Герхарда Реншёльда и Э. Ёнссона, придав им для охраны 200 драгун.

Ноябрьские дни шведы успешно использовали для ликвидации имперских гарнизонов, а потом снова взялись за главные силы Крокова в Белграде. Реншёльд доставил из Кольберга два тяжёлых орудия, и обстрел города и замка стал более эффективным. Кроков, следуя совету своей опытной супруги, был вынужден переместить штаб-квартиру из замка в подвальную провиантскую камеру. Это не осталось незамеченным среди его офицеров, которые уже давно ворчали на командира и критиковали его за трусость и бездействие. Инцидент с переходом генерала в провиантскую только усилил недовольство в лагере имперцев.

Время для честного сражения со шведами было уже упущено. Если в начале октября корпус Крокова ещё численно превосходил корпус Кёнигсмарка и был вполне боеспособен, то теперь положение резко изменилось в пользу шведов. Шведы подвезли за этот месяц провиант, усилили артиллерию, нанесли потери живой силе противника, ликвидировав его мелкие гарнизоны, а теперь угрожали главным силам, уже сидевшим на скудном пайке.

Дух сопротивления у осаждённых упал ещё больше, когда пришло известие о капитуляции Шивельбайна. Шведская артиллерия не переставала бомбардировать позиции Крокова, голодные и замерзавшие в палатках от сырости и холода его подчинённые были рады только одному: найти сухое и тёплое место. О том, чтобы выходить и сражаться со шведами, не было и речи. На р. Персанте стал лёд, а скоро пошёл и снег. В лагере Крокова начались болезни и падежи лошадей.