Полная версия

Армия Швеции от Густава Васы до Карла XII

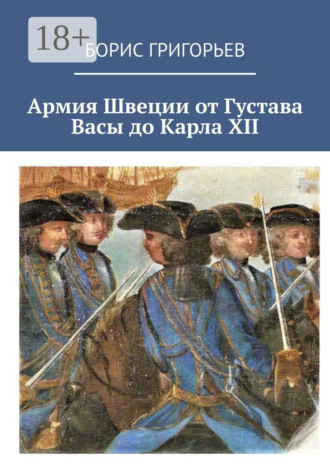

Пехота, обычно в центре «корпо ди батальи»18, выстраивалась тоже по принципу подвижности без вкрапления кавалерийских частей в бригады, вопреки принципу построения «испанских батальонов». В бригады объединяли несколько полков (или бригаду делали на базе одного крупного полка), доводя её численность примерно до 1224 человек. В боевом порядке бригады пикинёры образовывали три твёрдые опорные точки в виде треугольника, а между ними и на флангах стояли мушкетёры.

Мушкетёры обеспечивали связь между вершиной и основанием и фланговое прикрытие треугольника. Глубину своих порядков шведы сократили до 2—3 эшелонов, благодаря чему увеличилась сила мушкетного огня. В то время как у имперской пехоты больше половины мушкетёров вообще не вели огонь, у шведской стреляли все три эшелона вместе или поочерёдно: первый эшелон с колена, второй – из положения «пригнувшись» и третий – из положения стоя.

Применялся в шведской пехоте и т. н. дефилейный огонь, когда отстрелявшийся первый эшелон отходил назад, становился третьим, заряжал мушкеты и готовился к стрельбе, в то время как второй эшелон становился первым, третий – вторым и вели огонь по противнику. Всё это опять увеличивало огневую отдачу пехоты и способствовало её ещё большей подвижности. И последнее, но немаловажное преимущество «шведского строя»: он позволял обходиться меньшим количеством солдат и офицеров. Такой плоский, подвижный и растянутый строй сыграл решающее значение в Брейтенфельдской битве.

…Обе армии находились друг от друга на расстоянии полумили. Имперцы занимали более выгодные позиции: они оседлали возвышенности, солнце светило им в спины, а поднимавшаяся от сильного ветра пыль слепила глаза шведам. Густав II Адольф решил лишить противника этого преимущества и, не обращая внимания на оживлённую перестрелку, развернул и слегка передвинул всю армию вправо, «отобрав», таким образом, у неприятеля «полветра». Только после этого дерзкого маневра заработала и шведская артиллерия.

Перед началом сражения шведы выслали к имперцам трубача, который привёз имперцам вызов на поединок. «Я, со своей стороны, никогда не увиливал от боя», – ответил Тилли, – «и король прекрасно знает, где меня найти». До 14.00, однако, ничего серьёзного не происходило. Противники стояли и смотрели друг на друга…

И вот Тилли, наконец, двинул свой левый фланг против правого фланга Густава Адольфа, пытаясь зайти ему сбоку и снова обеспечить атакующих ветром в спину. В результате разворота шведской армии кавалерия Паппенхейма, пытавшаяся выполнить отданный ей приказ и охватить правый фланг шведов, слишком далеко оторвалась от своих порядков и потеряла связь со своим центром. Вместо того чтобы исправить ошибку, имперцы допустили новую: ввязавшись в бой, они всё дальше и дальше забирали влево. Густав II Адольф среагировал моментально: он усилил свой правый фланг, сломил сопротивление Паппенхейма и вынудил его к бегству.

Не обращая внимания на упомянутые события на своём левом фланге, центр Тилли – тяжёлая пехотная армада, состоявшая из 17 каре, – имея на флангах кавалерийское обеспечение, пошёл в атаку, медленно сползая с высоты. Казалось, армада должна была пойти на Хурна, но в намерение Старого капрала входило навалиться сначала всей массой на левый фланг союзников, т. е. на необученных, только что завербованных саксонцев, а потом уж, разделавшись с ними, атаковать шведский центр. Как только имперцы попали в зону воздействия артиллерийского огня шведских батарей, они круто повернули вправо и пошли на саксонцев. Кавалерийское левое обеспечение пехоты продолжало движение на шведский центр, но вскоре оно было остановлено и отброшено назад.

Саксонцы сопротивлялись недолго. Артиллеристы тут же побросали свои пушки, пехота дрогнула и побежала, кавалерия не выдержала и тоже обратилась в бегство. Курфюрст с лейб-гвардией и с воплями: «Всё потеряно!» ускакал с поля боя под Айленбург.19 Две пятых союзных войск мгновенно исчезли с поля боя, как будто их и вовсе не было. Шведские резервные части, стоявшие сзади саксонцев, были смяты союзниками, тоже развернулись и пустились наутёк к Дюбену. Имперские солдаты начали, было, грабить оставленные саксонцами обозы, но Тилли строго приказал не отвлекаться и поворачивать теперь на шведов. Пехота послушалась, развернулась влево, медленно двинулась на позиции Г. Хорна и начала охватывать его оголившийся левый фланг. Одновременно кавалерийский полк Фюрстенберга уже заходил шведам в тыл. Казалось, катастрофа была неминуема, но именно здесь сказалось преимущество шведского военного искусства над испанским. Фельдмаршал Г. Хорн, забирая резко вправо, начал быстро разворачивать свой левый фланг фронтом к противнику. Немедленно сказались и преимущества линейного строя. Густав II Адольф взял из второго эшелона центра две ближайшие к левому флангу Хорна бригады и лично повёл их в контратаку на врага. Большой урон имперцам нанесли и скорострельные пушки Турстенссона20. Дважды одним и тем же маневром шведы спасли себя от жестокого поражения. Они, как ловкий рапирист, увернулись от смертельного укола врага и заняли новую оборонительную стойку.

Разгорелся длительный и упорный пятичасовой бой, в ходе которого на стороне имперцев отличилась кавалерия Фюрстенберга. Пехота Тилли, остановленная контратакующими шведами, стояла на их пути утёсом и стойко отражала все атаки шведской кавалерии. Густав II Адольф приказал дополнительно перебросить с правого фланга остъётскую кавалерию, к которой присоединились мушкетёры. Фельдмаршал Хорн повёл их немедленно в атаку. Она и оказалась решающей. Для начала мушкетёры дали два устрашающих залпа по пехоте противника, а потом вступили с ней в рукопашную схватку. Имперцы продолжали оказывать упорное сопротивление, но, наконец, ряды «испанских батальонов» были пробиты и в промежутки хлынули шведские кавалеристы. Имперская пехота стала пятиться назад. Шведы, вцепившись в неё, продолжали нажимать, пока не завладели потерянными саксонскими пушками.

Приведём свидетельство шотландского офицера Роберта Монро, принимавшего участие в контратаке шотландской пехотной бригады на стороне шведов: «В густом дыму и в поднявшейся столбом пыли мы, словно, находились внутри чёрного облака и не могли уследить за собственными движениями и наполовину, не говоря уж о маневрах противника или остальной нашей бригады; поэтому я приказал находившемуся рядом барабанщику бить шотландский марш, пока пыль и дым не рассеялись; это помогло собрать наших товарищей и рассеять уже побеждённого противника; и только после того, как бригада снова собралась в одно место, оставшиеся в живых могли убедиться, кто из товарищей был убит, а кто – ранен».

Главным сопутствующим элементом сражений того времени был густой пороховой дым, который окутывал комбатантов таким плотным и толстым слоем, что видимость сокращалась до нескольких шагов. Если не было спасительного ветра, то он оставался висеть в воздухе, и сражающиеся стороны должны были терпеть его до самого конца. После боя солдаты и офицеры выглядели как кочегары, выбравшиеся из Преисподней. Немудрено, что в таких условиях управлять боем, который распадался на множество локальных рукопашных схваток, было невозможно. Самый талантливый полководец был не в состоянии эффективно повлиять на его исход, который полностью зависел от упорства и боевого духа рядовых кнехтов и кавалеристов.

Старикан Тилли отступал вместе со своей пехотой и никак уже не мог повлиять на исход сражения. Серый скакун под ним был убит, и он пересел на другого коня, пытаясь повести солдат в бой. Но никто его уже не слушал. Солдаты бежали к городу и увлекали за собой своего генералиссимуса. Его нагнал ротмистр из кавалерийского Рейнграфского полка по кличке Длинный Фритц и, схватив за рукав, приказал сдаваться. Тилли пришпорил коня и попытался вырваться, но Длинный Фритц догонял Старого капрала и, ударяя его рукояткой пистолета по голове, плечам и рукам, приговаривал: «Сдавайся, старый хрыч!» Тилли находился уже на грани потери сознания, когда откуда-то появился герцог Рудольф Лауэнбургский и выстрелом из пистолета убил Длинного Фритца.

К вечеру поле боя было за шведами.

Противник отступал повсеместно, преследование имперцев продолжалось до темноты. Окутанные плотными клубами дыма, пехотинцы Тилли, за исключением четырёх полков, были почти все уничтожены или взяты в плен. Впрочем, потери с обеих сторон были значительными: германский историк Дройсен оценивал потери шведов убитыми и ранеными в 2.100 человек, со стороны армии Тилли – в пять раз больше. К тому же в плен к шведам попало около 7.000 человек, которые в основной своей массе перешли на службу к Густаву Адольфу. Обе стороны понесли потери среди офицеров: у шведов были убиты полковники Дамитц и Тойффель и много других офицеров, в армии Тилли были убиты герцог Гольштинии, фельдцойгмейстер Шёнбург и др. офицеры, а сам генералиссимус после «обработки» пистолетом шведско-немецкого ротмистра ещё долго не мог прийти в себя. Среди трофеев шведы захватили всю имперскую артиллерию (26 пушек), 90 знамён и вымпелов, много амуниции, пороха, ядер и провианта21.

На утро 8 (18) сентября шведским солдатам было дано разрешение на грабёж бывшего имперского лагеря. Шведский историк А. Фрюкселль лаконично замечает, что добыча оказалась очень богатой.

Мародёрство было составной частью военных сражений – можно сказать, своеобразным апофеозом. Для победителей пограбить убитых и раненых врагов было всё равно, что подкрепиться за уставленным яствами столом после охоты на кабанов. Всё, что не успевали найти или унести победители, подбирали на следующее утро жители окрестных селений.

Шведские солдаты, уходя в бой, прибегали на случай своего ранения к уловке: они клали все свои денежные сбережения – какие-то жалкие несколько монет – в рот. Ну а если Бог не даст, и ты в сражении отдашь ему душу, ну так что ж – денежки пропадали, но зато никому не доставались. И в этом тоже было утешение. И мародёры, заглядывая убитым в рот, лишали их этого утешения.

Наёмник Фаренсбах

Какие были в то время наёмники, даёт представление нижеследующий рассказ о ливонском дворянине Вольмаре фон Фаренсбахе.

Он появился в Швеции в 1601 году, но почему-то не ужился там, и вскоре нанялся на службу к курляндскому герцогу Вильгельму Кеттлеру. Когда у герцога начались нелады со своим рыцарством и начался конфликт с Речью Посполитой, Фаренсбах перешёл на службу к Густаву II Адольфу. Было бы большой ошибкой отказаться от такого блестящего офицера. Отчаянно храбрый и необыкновенно ловкий – особенно в критических ситуациях, хитрый переговорщик, предприимчивый и находчивый, он обладал несдержанным горячим нравом, был переменчив, неискренен и глубоко эгоистичен. Любил деньги, брал их от любой из враждующих сторон, но верно не служил никому. Король Густав и его приближённые не питали особого доверия к Фаренсбаху, но считали возможным использовать его военные способности и на всякий случай «прикрепили» к нему помощника и соглядатая Нильса Шерншёльда.

Сначала всё шло гладко. Во время военной кампании в Лифляндии, когда шведы отняли у поляков Дюнамюнде, шканцы Риги, Гробин и Гумбиннен, многие их успехи были обязаны ловкости и способности Фаренсбаха. Поводом для первого недовольства послужили развязные действия солдат Фаренсбаха, прославившихся своими грабежами среди мирного населения. Шведы подозревали его в нечестности и в тайных контактах с противником. Фаренсбах это недоверие заметил и сильно разозлился.

Разладом Фаренсбаха со шведами немедленно воспользовались иезуиты из осаждённой Риги и вступили с ним в тайные переговоры с намерением уговорить его перейти на сторону короля Сигизмунда III Васа (1566—1632). В разгар этих переговоров из Швеции к Нильсу Шерншёльду прибыл корабль и привёз деньги. Фаренсбах попытался получить эти деньги, но капитан судна выдать их ему отказался, поскольку имел инструкцию передать их лично Шерншёльду.

Это совсем разозлило Фаренсбаха. Он натравил на судно своих солдат, они убили несколько человек из команды и изрядно пограбили на борту, а Фаренсбах, прихватив с собой всю сумму, вместе со своим отрядом отправился служить польскому королю.

Всё это произошло в 1617 году. В результате предательства Фаренсбаха шведы потеряли несколько крепостей, которые до заключения мира с поляками вернуть так и не удалось.

Но верность Сигизмунду перебежчик хранил недолго. Несколько лет спустя, получив каким-то невероятным образом прощение (скорее всего, выдав шведам большие польские секреты), он снова оказался на службе у короля Швеции. Скоро Густав Адольф послал его в «командировку» в Голландию вербовать наёмников в количестве до 3.000 человек. Само собой разумеется, что под этих людей король выдал ему солидную сумму денег. И что же? Фаренсбах пустил деньги по ветру, стал играть, спустил всё это в притонах Амстердама и Роттердама и… поступил на службу к императору Священной Римской империи Фердинанду II.

Австрийцы приняли прохиндея с распростёртыми объятиями – не в последнюю очередь потому, что он многому научился у короля Ёсты, в частности, в смысле фортификации и геодезии. Фаренсбах стал в этих вопросах первым специалистом в армии кесаря.

Читателю покажется смешным, но Фаренсбах, за короткое время достигнув небывалых высот у имперцев, тут же вступил в тайную переписку со шведами и стал заверять их в своём расположении и желании пособить в военном деле (Густав Адольф к этому времени уже вторгся в Германию и вовсю воевал с имперцами). В 1632 году он в составе армии фельдмаршала Й.Ц.Тилли двигался в направлении города Бамберг и попутно сильно способствовал фельдмаршалу потрепать шведского коллегу Хорна.

Король Ёста сильно разгневался, узнав о двуличном поведении Фаренсбаха, но тот в письме к нему сумел оправдаться: мол, всё это он сделал, чтобы не вызвать подозрений ни у Тилли, ни у императора в Вене. В знак примирения он предложил помощь шведам в овладении крепостью-городом Ингольштадт. Он уже уговорил коменданта крепости генерала Кратца поучаствовать в заговоре в пользу шведов, но тут произошло нечто непредвиденное.

В знак признательности за оказанные услуги ничего не подозревавший Фердинанд II (1578—1637) произвёл Фаренсбаха в коменданты города Регенсбурга. Быть комендантом такого славного города было весьма и весьма престижно, поэтому Фаренсбах решил позабыть о своём обещании шведам.

И всё кончилось бы пристойно и благополучно, но Бог шельму решил всё-таки пометить: каким-то образом в руки к имперской службе безопасности попали бумаги с доказательствами предательской деятельности Фаренсбаха, и его судьба была решена. Последовал арест, посадка в крепость, суд. Приготовились казнить. Но нет, судьба и тут выручила Фаренсбаха: его преданная супруга (не правда ли, как часто таким ветреникам везёт с верными супругами?) поспешила в Вену и добилась помилования.

На крыльях любви и надежды, с помилованием в руках, бедная женщина полетела в Регенсбург, но опоздала – предателя уже вывели на казнь. Как тогда было принято согласно кодексу чести, Фаренсбаха как офицера вывели без наручников и кандалов в сопровождении нескольких солдат. Поднимаясь на возвышенность и взглянув на выкопанную могилу, авантюрист неожиданно метнулся прочь от стражи, выдернул из рук ошалевшего от испуга солдата мушкет и спрыгнул с холма. Всё произошло так быстро и ловко – особенно его удачное нападение на расстрельный наряд, в ходе которого он сбил с ног четверых солдат, что в первый момент никто не оказал никакого сопротивления. И всё-таки солдаты бегали быстрее. Скоро они нагнали его, повалили на землю и стали бить, как и чем попало. Когда он перестал дышать, у ворот крепости появилась фрау Фаренсбах…

На фоне описанных эскапад авантюриста-наёмника возникает вопрос о поведении короля Густава II Адольфа. Несмотря на неоднократный обман Фаренсбаха, он продолжал упорно привлекать его к своим делам, доверять ему деньги и секреты. Вероятно, дело тут вовсе не в доверчивости короля – король отлично разбирался в людях и знал им цену. Дело, как нам кажется, в той морали, которой придерживались тогда даже короли. Что же было ждать от наёмника?

Осада крепостей

Тридцатилетняя война неизбежно должна была в себя включать битвы за крепости. В зависимости от своего расположения крепости, контролируя прилегающую местность и в полной мере или частично препятствуя проходу войск противника на свою территорию, соответственно имели стратегическое или локально-оперативное значение,

Среди многих полководцев уже в XVI веке стала преобладать оборонная стратегия. Её сторонники полагали, что ставка на крепости оправдывала себя больше, нежели ставка на полевые сражения, где нужно было решать уравнение со многими неизвестными. В полевом сражении можно было в одночасье потерять армию и проиграть войну, маневренная война была чревата большими потерями в живой силе из-за болезней, в то время как крепостная стратегия позволяла надеяться если не на оглушительный разгром противника, то, во всяком случае, на его неудачу и на сохранение своего военного потенциала. Позиционная война считалась к тому же более гуманной, нежели маневренная22.

Позиционная война была более типична для западноевропейского театра военных действия, где было больше крепостей, чем в Восточной Европе, гле, наоборот, преобладала война маневренная со всеми её эксцессами и брутальностями. Заметим, что шведская армия оперировала в основном в восточных районах, а потому приобрела богатый опыт маневренной войны, в то время как к позиционной войне были склонны испанцы, голландцы и французы.

В старые феодальные времена крепости в основном строились с круглыми или прямоугольными строго вертикальными, толстыми и высокими стенами, что делало их неприступными для штурмующей стороны. Ко времени Тридцатилетней войны артиллерия сильно усовершенствовалась и легко справлялась с такими стенами, что вызвало в крепостном деле кардинальные изменения. На смену старым укреплениям пришла новая система – т. н. trace italienne. Она предполагала более низкие, но очень толстые крепостные стены – не круглые и не прямоугольные, а ломаные под острым углом, например, в виде звезды, которые должны были выдержать огонь тяжёлой артиллерии. Низкие стены при этом оборудовались по своему периметру хитроумными внешними верками и бастионами, расположенными строго под острыми углами по отношению к главной крепостной стене. Такая система позволяла вести из крепости сильный фланкированный обстрел прилегающей местности из всех имеющихся огневых средств.

Чтобы взять такую крепость, осаждающие должны были прорвать двойную, тройную и даже четверную линию бастионов, равелинов и верков, а это, конечно, сделать было не просто. При наличии небольшого гарнизона, запасов амуниции и продовольствия крепость могла выдержать осаду значительно превосходящих сил противника и держать под «шахом» большой район – до 80 км².

Наилучший способ взятия крепости был пассивный т. н. Zernierung – окружение, блокада, взятие измором. Но на это требовалось время, которого на войне никогда не хватало. Осада – вот активное средство для взятия крепости. Но, боже мой, какого напряжения физических и моральных средств оно требовало от осаждающей стороны! По финансовым и физическим затратам осадное мероприятие могло тогда сравниться лишь со строительством этой самой крепости или крупного канала. Осада требовала большого объёма земляных работ и оборудования прилегающей к крепости местности: параллели, апроши, минные ходы и подкопы, батареи для тяжёлых орудий, циркумваляционные и контраваляционные линии (окопы); внутренний оборонительный вал для того, чтобы помешать осаждённым выходить из крепости и делать вылазки; внешний оборонительный вал, необходимый для защиты осаждающих на случай прихода к осаждённым помощи извне и т. д. и т. п. Чтобы обойти, к примеру, циркумваляционную линию вокруг небольшой по размерам крепости, требовалось 5—6 часов. А сколько же времени требовалось на то, чтобы её вырыть лопатами и кирками под огнём с крепостных стен?

Осада «упрямых» крепостей должна была, как правило, завершаться штурмом. Штурм крепости – самая кровавая военная операция, в которой ожесточение противостоящих сторон достигает пиковых величин.

Как мы уже отмечали выше, в Тридцатилетнюю войну количество осадных операций с участием шведской армии было не так уж и велико. Война была маневренной, задерживаться на одном месте по многим причинам было нецелесообразно, в том числе и потому, что для осады требовались тяжёлые орудия, а подвезти их осаждающим было часто не под силу.

Наиболее упорной и кровавой по своим последствиям можно считать осаду войском Й. Ц. Тилли протестантского города Магдебурга (1630—1631) и неудачную осаду армией Валлентштейна23 Штральзунда (1629) и Нюрнберга (1632). Армии Густава Адольфа либо брали крепости сходу, либо обходили их, если это не мешало выполнению текущих оперативных задач.

Так, к примеру, крепость Франкфурт-на-Одере (1631) была взята шведами сходу, хотя такого намерения первоначально не было. Окружив город, разведав местность, шведы остановились. Приступать к планомерной осаде города они отнюдь не собирались. Гарнизон в городе был многочисленный и хорошо вооружён. Нужно было подумать о том, чтобы взять его хитростью.

Как это обычно бывает, между осаждёнными имперцами и шведами завязалась ежедневная перебранка, цель которой состояла в том, чтобы позлить противника. На эту словесную дуэль обычно выходили любители острого словца и многочисленные зрители. Можно было не только «почесать языки», но и развеять скуку.

– Эй вы, селёдочные обжоры, – кричали со стен города. – Селёдку всю поели? Принимайтесь за свои кожаные пушки!

Другой солдат показывал шведам гуся и советовал им «улетать вместе с птицами обратно в свою северную страну».

– Ничего, – отвечали из окопов шведы. – Мы поживимся гусями, которых вы украли в Померании24.

После подвоза по реке тяжёлых осадных орудий и проведения минимума сапёрных работ (на главном направлении штурма против городских ворот была оборудована линия окопов, из которых, собственно, и велась перебранка), король приказал провести разведку боем. Выполнить приказ должно было подразделение шотландских наёмников. Шотландцы были сильно разозлены бесчинствами солдат Тилли в Нойбранденбурге, где всех взятых в плен их соотечественников зверски умертвили, и они хотели теперь отомстить врагам.

Перед атакой шведская артиллерия открыла огонь по городу. Шотландцы, получившие от Густава Адольфа денежное содержание и изрядную выпивку, под прикрытием этого огня быстро преодолели ров с водой, храбро полезли на вал и стали раскачивать оборудованный на нём палисад. Кто-то из них подставил под стенку петарду25, раздался хлопок, и несколько столбов палисада, как гнилые зубы во рту, стали шататься. Под напором сильных рук он в одном месте неожиданно рухнул, что позволило шотландцам быстро растащить столбы в стороны и расширить проём. В проём полезли все участники «разведки». Они погнали защитников вала к городским стенам и скоро оказались перед городскими воротами. Обе половинки ворот оказались открытыми: они были открыты для того, чтобы впустить защитников палисада, но в суматохе закрыть их не успели.

На какое-то время шотландцы остановились и стали нести от артиллерийского огня противника потери, но тут скомандовали их офицеры, и шотландцы с пиками наперевес, плечо к плечу, двинулись под своды ворот. Массивная металлическая решётка была тоже поднята, и они ворвались внутрь города. А за шотландцами в город вошли остальные шведы. Разведка боем перешла в общий штурм и закончилась генеральной резнёй. Король предоставил город в полное распоряжение своим солдатам на 3 часа. Согласно тогдашним правилам, взятый штурмом город подлежал разграблению победителями несмотря на то, что он был протестантским городом. Густав Адольф просил его жителей щадить, но этот совет был, конечно, лицемерным. Король хорошо знал, что такое грабёж, осуществляемый разъяренными солдатами, и каковы могли быть его последствия.

…Зимой 1639 года на пути армии к Дрездену оказалась крепость Фрейберг. Ю. Банер решил попытаться взять её малой кровью. Фрейберг, кроме того что мешал продвижению, привлекал шведов тем, что за его стенами находились серебряные рудники. Там было чем поживиться.

Осмотр города показал, что он представлял собой круг, защищённый старыми средневековыми укреплениями – обычной отвесной стеной с четырёхугольными башнями, которые к тому же плохо содержались и за которыми скрывался слабый гарнизон. Банер был уверен, что взятие крепости станет быстрым делом. Но… гарнизон оказался сильнее, чем он думал, жители города приняли активное участие в защите города. Саксонцы, которые уже давно не были союзниками шведов и примирились с императором, делали из крепости частые вылазки и доставляли шведам много хлопот. Сапёрные работы шведов продвигались медленно из-за промёрзшей земли, а калибр используемой артиллерии для пробития бреши в стене оказался недостаточным.