Полная версия

Армия Швеции от Густава Васы до Карла XII

На минуту отвлечёмся от осады Фрейберга и расскажем о том, чего тогда стоило возить за собой пушки, гаубицы и мортиры, которых так не хватало теперь шведам. Транспортировка пушек представляла тогда большие трудности. Одно только дуло крупнокалиберного орудия весило около 2 тонн, поэтому оно перевозилось отдельно от лафетов на 4-колёсной повозке, а после доставки на место с помощью специальной лебёдки устанавливалось на свой лафет. Если всё-таки нужно было переместить целиком всё орудие, требовались несколько больших упряжек и, кроме артиллерийских расчётов, большое количество людей.

В зависимости от калибра и веса орудия, его транспортировка осуществлялась различным количеством людей, лошадей, быков и волов. Так для 24-фунтового орудия нужно было запрячь 24 лошади. Упряжками командовали, как правило, гражданские лица, специально нанятые для этих целей.

При перемещении орудия по полю боя применялось три способа транспортировки:

– расчет закреплял с боков орудийного лафета специальные деревянные штанги (рычаги, гандшпиги) и с их помощью передвигал орудия на дистанцию от 12 до 30 метров;

– при транспортировке на дистанцию 40—70 метров расчет закреплял канаты в количестве 7 штук на станине орудия и, впрягшись спереди, перемещал его на установленную дистанцию.

– при транспортировке на дистанцию более 200 м в орудие спереди на специальных постромках впрягались лошади. При этом возница следовал во главе упряжки. Двое нестроевых сидели верхом на лошадях, а артиллерийский расчет следовал пешком по бокам орудия у колес.

При транспортировке орудия на марше применяли передок. В зимнее время полковые пушки устанавливались на специально сконструированные сани, что значительно увеличивало мобильность этого средства поддержки пехоты на поле боя.

К орудию «прилагалась» масса приспособлений и инструментов: повозки для пороха, повозки для ядер, лебёдки и др. подъёмные механизмы, запасные лафеты и колёса к ним, топоры, лопаты, кирки и пр. Всё это нужно было перевозить и доставлять к месту сражения. Если учесть, что дороги тогда были вполне «русскими», что орудия то и дело съезжали с пути, застревали и буксовали, а рядом идущей обслуге то и дело приходилось подставлять под орудие свои плечи, то можно представить, какую задачку ежедневно, ежечасно приходилось решать бедным артиллеристам.

…Банер находился в разъяренном состоянии и грозил уничтожить всех защитников и жителей города, если они немедленно не капитулируют. Защитники во главе с комендантом фон Хаугвитцом отвечали дерзостью и из-за стен дразнили шведов всякими острыми словечками. Много при этом доставалось Банеру, и покрасневший от злости швед не придумал ничего лучшего, как попросить Хаугвитца о том, чтобы его подчинённые прекратили издевательства. В противном случае он пригрозил уничтожить рудники и перекрыть подачу воды в город.

Хаугвитц ответил «нет».

Между тем Банер получил сведения о приближении к Фрейбергу имперской армии. Нужно было торопиться, и он решился на штурм. В 10 часов утра 18 марта 1000 шведов, разбившись на колонны, с 15 штурмовыми лестницами, развевая красными, белыми, жёлтыми и голубыми стягами ринулись на исколупанную пулями и ядрами стену. Одну за другой шведы приставили лестницы и другие приспособления к стене.

Но их ждали: спрятавшиеся от шведских пуль и ядер саксонские мушкетёры выбежали из укрытий и дали по карабкавшимся шведам несколько залпов. Как вспоминал потом один из участников штурма, шведы посыпались с лестниц «как мёртвые воробьи». Верхние падали на тех, кто ещё карабкался по лестнице, и увлекали их за собой на землю. Нескольким смельчакам удалось-таки взобраться на стену, но там их встретило шахтёрское ополчение. Они напали на шведских кнехтов со всех сторон и стали «молотить» их, чем попало: пиками, дубинами, палками, лопатами и кирками.

Штурм захлебнулся. Примерно половина штурмующих была убита или ранена. Они бесформенными кучами лежали вперемежку во рву. Упоённые победой, саксонцы разломали на части штурмовые лестницы и стали раздевать и грабить убитых и раненых, оставив их лежать на морозе буквально голыми. На следующее утро все раненые замёрзли. Саксонцы не успокоились, вышли из города и стали замёрзшим шведским трупам отрубать головы. Зачем они это делали, сказать трудно – вероятно для пущего устрашения противника.

Два дня спустя осада с Фрейберга была снята, и шведы поспешили уйти от «проклятой крысиной норы» (так на прощанье назвал город Банер) подальше26. Сходу смяв оказавшийся под Хемнитцем имперский отряд, шведы в конце мая 1639 года вошли в богатую Богемию (Чехию), считавшуюся жемчужиной, драгоценным алмазом, в короне императоров Священной римской империи.

Взять Прагу, большой город и сильную крепость, за стенами которой укрылась армия Галласа, шведам было не по зубам. Его корпус шёл таким быстрым маршем, что артиллерия за ним не поспевала. Из Праги навстречу шведам вылетели разодетые «в пух и прах» доблестные венгерские гусары, но шведы изрубили их в куски (Банер приказал пленных не брать), сложили на 8 больших повозок и поставили повозки у городских ворот. Перепуганный Галлас никакой помощи бедным гусарам не оказал.

Постреляв для вида и вербально поиздевавшись над трусливым Галласом, Банер приказал своим солдатам и офицерам от стен Праги уйти и вместо её штурма – «прогуляться» по Богемии27, а также по Моравии, Силезии и Саксонии. (Прага достанется другому шведскому генералу – Хансу Кристофферу фон Кёнигштайну, о чём мы расскажем ниже).

…В небольшой крепости Нейнбург шведы 8 марта 1639 года оказались в роли осаждённых. Гарнизон крепости во главе с одноруким полковником Эриком Слангом прикрывал отступление корпуса Банера под напором превосходящих сил имперской армии Галласа.

Согласно «этикету», генерал Пикколомини предложил Слангу сдать крепость без боя. В девяносто случаях из ста ответ в подобных случаях был отрицательным независимо от конкретной ситуации. И Сланг гордо сказал «нет» и обещал защищаться до последнего солдата. Это было необходимо и для самоуважения, и для внушения уважения к себе со стороны противника.

Конечно, до последнего солдата тогда в Европе никто не бился. Если положение осаждённых становилось безнадёжным, немедленно начинались переговоры об условиях капитуляции. Условия эти должны были быть почётными: выход к своим с сохранением знамён, личного оружия и даже личного имущества. Если же противник ворвался в крепость, то ждать пощады от него уже не приходилось.

…Через пару дней имперцы подтянули артиллерию, и осада Нейнбурга началась. Для взятия шведов на измор у них не было времени, и Пикколомини решил принудить шведов к капитуляции артиллерийским огнём. Плотный огонь нескольких батарей в течение дня превратил отдельные участки крепостной стены в труху – крепость была старого типа, а у шведов пушек для ответного огня не оказалось.

Имперцы ещё раз предложили шведам капитулировать, но Сланг приказал заделать брешь в стене подсобным материалом и ответил парламентёру отказом. Некоторое время спустя к стенам с новым предложением был послан ещё один парламентёр Пикколомини, но как только он приблизился, как пал поражённый метким выстрелом. Это переполнило чашу терпения Пикколомини, и он отдал приказ взять крепость штурмом.

Первую атаку шведы отбили. Следующий день они встретили под звуки ещё более мощных пушек противника. Имперцы вплотную подошли к пробитым дырам в стене и просматривали через них улицы города и даже обстреливали осаждённых. Несколько подчинённых Слангу офицеров предложили прекратить сопротивление, но комендант не соглашался. Когда они сказали, что боеприпасы подходят к концу, однорукий полковник ответил, что можно в ход пустить камни.

– Вон их сколько вокруг! – Сланг показал пальцем. – Пусть ваши люди соберут их побольше!

Шведским рейтарам вряд ли когда приходилось использовать такое оружие, как камни. Однако ответить Слангу офицеры не смогли: в это время с грохотом рухнула от ядерных ударов крепостная стена. Тут Слангу делать было нечего, и он приказал найти трубача и начать с противником переговоры. Непременным условием капитуляции Сланг считал сохранение свободы офицерам – о рядовых он заботился мало. Имперцы ответил «нет». Побеждённые должны были сдаться на милость победителя, и точка. 90 офицеров, 1600 рядовых кавалеристов и 180 мушкетёров попали в плен.

Но корпус Банера был спасён. Кстати, Банер свободно мог выслать осаждённому гарнизону помощь, но он не сделал этого. Лучше было пожертвовать двумя тысячами, нежели всеми тринадцатью тысячами солдат. С военной точки зрения он был, конечно, прав. Зверь потерял только лапу, пишет Энглунд, потом, в ходе отступления, хищник лишится хвоста (т. е. арьергарда), но доберётся в безопасное место невредимым, чтобы зализывать раны. Кстати, в 13-тысячном корпусе Банера только 500 человек были шведами и финнами, остальные были немецкие наёмники.

Преемник Ю. Банера на посту главнокомандующего Л. Турстенссон решил сделать бóльший акцент на взятие крепостей. Когда он повёл армию в Силезию, в его распоряжении находились 7000 пехотинцев, 5000 кавалеристов с конями и 3000 «безлошадных кавалеристов. В конце апреля 1642 года шведы появились под стенами крепости Глогау, что на Одере поблизости от польской границы. Крепость считалась одним из сильных опорных пунктов императорской армии.

Шведы принялись за осаду крепости, но скоро поступили сведения о приближении императорской армии под начальством Франца Альбрехта Лауэнбургского – того самого, который принимал участие в битве под Лютценом в 1632 году на стороне шведов и пытался помочь смертельно раненому там Густаву Адольфу. Турстенссон решил брать город штурмом и пообещал отдать его своим солдатам на разграбление. После такого обещания солдаты должны были проявить куда больше рвения.

Так оно и вышло: 24 апреля шведы и немцы, воодушевлённые предстоящей добычей, ринулись на стены города. Они преодолели вал, потом ещё один – уже искупавшись в воде, вскарабкались на невысокую стену, потом, с помощью штурмовых лестниц, на 9-метровую стену, пробили в ней бреши и ворвались в город.

Жаждущие наживы солдаты сразу стали грабить граждан, не погнушались церковными ценностями (хотя церковь была лютеранской), подожгли дома и вообще стали беспредельными хозяевами города. Довольный Турстенссон подсчитывал добычу: 20 пушек, 21 тонна пороха, а также мука, семена и другие продукты питания в количестве, хватившем на прокормление армии в течение целого месяца. Имперские чиновники, священники и монахи поспешили убраться из города куда подальше, предварительно уплатив в казну шведской армии большой выкуп. Выкупы с бежавших в направлении Вены граждан города брали и кнехты, и офицеры, и вообще, кому было не лень. Теперь в каждом кармане и кошельке шведов звенели, нет, не звенели, а густо скреблись золотые и серебряные монеты.

Сразу после этого шведы принялись за следующую крупную крепость (мелкие они брали сходу) – Швейднитц, тоже занимавшую в системе имперской обороны весьма важное место. Франц Альбрехт Лауэнбургский поспешил на помощь Швейднитцу, но получилось намного хуже, нежели в Глогау, куда он просто не успел. На подходе к крепости 21 мая шведы напали на походные порядки его корпуса и в одно мгновение разметали его в пух и прах – шведские артиллеристы даже не успели выкатить свои пушки на позиции. Опять богатые трофеи, включая две ослиные повозки с казной и 1200 пленных, среди которых находился умирающий от двух пуль командир. И так было повсюду в Моравии и Силезии. Шведы молниеносными рейдами прошлись по этим краям, оставив после себя дымящиеся головёшки, горы трупов и оставшееся в живых несчастное население.

…Осенью 1642 года децимированная (в который раз!) шведская армия после отступления из Силезии подошла к Лейпцигу. Солдаты остро нуждались в отдыхе, и казалось, что Лейпциг с его огромными запасами провианта подходил к этой роли как нельзя лучше. Да и гарнизонишка там был хилый – всего каких-то 200 человек. Город, конечно, можно было взять штурмом, но Турстенссон всячески хотел избежать этого, потому что штурм повлёк бы за собой грабежи и насилие, и роль города как места зимовки утрачивалась. И шведы приступили к планомерной осаде.

Были вырыты и устроены апроши, под городскую стену подвели галерею – большой минный ход, тяжёлые крепостные орудия приступили к пробивке в стенах брешей. Попытались взять штурмом один из бастионов, но штурмовая колонна из Голубого полка Банера попала под убийственный обстрел его защитников, главным образом студентов и жителей города, и, потеряв 60 человек, откатилась назад.

В имперском лагере поняли, что шведы затеяли с Лейпцигом нечто серьёзное и поспешили выслать его защитникам сикурс под командованием эрцгерцога Леопольда Вильгельма, брата императора Фердинанда III. Перед походом эрцгерцог проконсультировался со своим астрологом де Верве. Тот обнаружил не совсем благоприятное для имперцев расположение звёзд, но предложил заказчику прогноза всё-таки попытать счастья на поле сражения. П. Энглунд иронично замечает: страх перед сражением у эрцгерцога оказался, по всей видимости, сильнее веры в астрологию, а потому сикурс приближался к Лейпцигу со всеми мерами предосторожности.

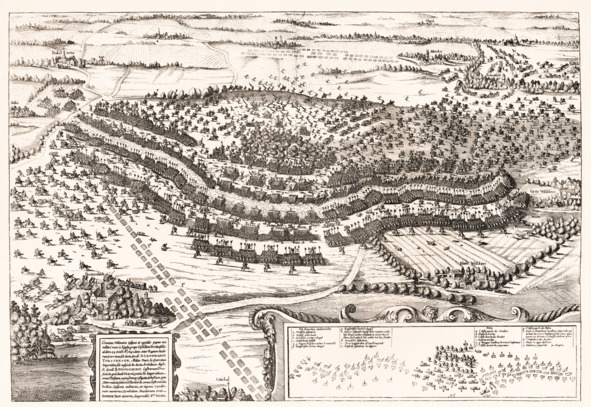

Шведы под самым носом у противника решили ретироваться. Леопольд Вильгельм понял, что перед ним слабый противник и пустился за ним в погоню. Неподалёку от печально известного местечка под названием Брейтенфельд имперцы разбили палатки и расположились на отдых. Рано утром 23 октября они продолжили преследование шведов. Местность была довольно холмистой, пройдя вершину одной возвышенности, они неожиданно обнаружили перед собой армию Турстенссона в полном составе, построенную в боевой порядок, с развевающимися знамёнами и штандартами. Вид был, прямо сказать, впечатляющий и одновременно внушавший ужас. Потому что шведы тут же под звуки фанфар и под дробь барабанов двинулись навстречу ошеломлённым имперцам.

Произошло то, чего так добивался Турстенссон. Он выманил противника к Лейпцигу, а потом устроил ему ловушку в открытом поле. Шведы всю ночь ждали момента его появления на вершине холма. Избежать сражения, как бы там ни располагались звёзды, уже было невозможно. Один из участников боя со шведской стороны вспоминал:

«Приказы были отданы, чтобы на следующий день каждый был готов к решительной схватке. Перед рассветом во всех полках прочитали проповеди, призывающие Всемогущего Бога даровать нам победу. Как только стало светать, ударили барабаны, запели трубы закричали капралы: марш, марш, вперёд! И прогремел клич „Иисусе, помоги войску!“, после чего вся шведская армия в полном батальном порядке пришла в движение».

Имперцы к бою готовы не были. Пехотинцы не получили амуницию, кавалеристы остались без пистолетов – всё согласно инструкции следовало в обозе. Правда, шведы дали им небольшую передышку, поскольку имперцы появились слева от шведского боевого порядка, и шведам потребовалось время на разворот. Леопольд Вильгельм метался на своём коне от полку к полку, пытаясь побыстрее перестроить маршевые колонны в боевой порядок. Успели выкатить вперёд артиллерию, которая своим огнём могла бы несколько замедлить наступление шведов.

Нужно отметить, что имперские артиллеристы хорошо знали своё дело. В этом бою они применили новшество, которое использовалось обычно в морских сражениях – они зарядили пушки т.н. цепными снарядами. Снаряды представляли собой две половинки ядра, скованный цепью. Они обладали плохими баллистическими свойствами, но эффективно разрушали такелаж кораблей. Теперь эти адские снаряды с небольшого расстояния были выпущены по шведам. Последствия были ужасными: уже первым выстрелом под Турстенссоном был убит конь, потом убиты были ещё 2 коня, сотрудник походной канцелярии Мартин Кваст и дипломатический советник Ларс Груббе. Всадником одного из убитых коней оказался 19-летний юноша по имени Карл Густав, кузен королевы Кристины и известный потом под именем короля Карла Х Густава.

Несмотря на убийственный огонь артиллерии противника, шведы продолжали сближаться с его порядками, перешагивая через убитых товарищей, а вернее, через их внутренности, оторванные ноги, руки и головы. Впрочем, всё было обычно – как всегда.

И вот, наконец, началась схватка пехотинцев.

Если можно было посмотреть на всё это сверху, то глазам наблюдателя предстали бы две столкнувшиеся друг с другом параллельные линии. Стенка на стенку. Всё теперь было до предела просто, без всяких затей и хитроумных планов – только непрерывное убийство друг друга с короткого расстояния. Победит тот, кто уцелеет, кто больше убьёт врагов. Никакой генерал или фельдмаршал был уже не в состоянии контролировать ход схватки.

Шведская кавалерия на правом фланге набросилась на своих имперских «партнёров», ещё не успевших выстроиться в боевой порядок. Несколько полков тоже не успели построиться и в панике бежали. Кавалерийский же бой принял форму таранных ударов по крепостной стене. Уже при первом ударе из стены вывалились несколько камней. Шведы отступили, перестроились и снова нанесли удар – теперь стена треснула, ещё больше неприятельских эскадронов бежали прочь. Третьего удара стена уже не выдержала, и кавалерийский строй на левом фланге имперцев был разрушен. Много офицеров погибло от пуль шведских мушкетёров, брошенных на поддержку кавалеристов. Усилия Леопольда Вильгельма поддержать свою кавалерию не помогли. Он скакал туда-сюда, кричал до хрипоты, призывал, ругался, грозил, размахивал шпагой – никакого результата. Панику уже нельзя было остановить.

На левом фланге шведская кавалерия уступила имперской. Тут был смертельно ранен пистолетной пулей однорукий полковник Эрик Сланг, известный нам по эпизоду в Нейнбурге.

В центре сражения линии пехотинцев изломались, его участники смешались между собой. Если в начале боя они стреляли друг в друга со смешного расстояния 75—80 метров, и было трудно промахнуться (целиться было не обязательно – стреляй в массу и обязательно попадёшь), то когда кончились патроны (мушкетёры имели запас на 20—30 выстрелов), перешли в рукопашную. Тут пошли в ход шпаги, пики, штыки, приклады, ножи и даже зубы.

Имперцы не выдержали и отошли в ближайший лесок по имени Линкельвальд, чтобы перестроиться и прийти в себя. Шведы не стали их преследовать, они тоже устали и держались на расстоянии. Обе стороны ограничились артиллерийским огнём с применением картечи.

Между тем кавалеристы и левого шведского фланга добились успеха, их противник частью был уничтожен, частью бежал, а частью сдался в плен на милость победителя. Кавалеристы с той и другой стороны беспорядочно скакали теперь по всему полю боя, и Турстенссон и Леопольд Вильгельм напрасно пытались собрать их, чтобы использовать в помощь своей пехоте в центре боя. Один из командиров имперцев, генерал Вебель, дважды попадал в плен, и дважды его успешно освобождали свои. Леопольд Вильгельм случайно оказался на пути шведского драгуна, драгун выстрелили в него из пистолета, но пистолет дал осечку, и эрцгерцог благополучно исчез в дыму и пыли сражения. Звёзды расположились для него всё-таки вполне удачно.

Спрятавшуюся в Линкельвальде пехоту противника шведы атаковали и долго с ней «разбирались», пока не подоспела на помощь кавалерия, которая и довершила дело. Австрийцы упорно сопротивлялись и многие из них полегли убитыми. Остальные попали в плен.

Добыча была впечатляющей. Шведам достались 46 пушек, 40 повозок с амуницией, вся военная касса, красная карета эрцгерцога, вся его тайная канцелярия, придворные и военный оркестр. Оркестр Турстенссон благосклонно отпустил назад в Прагу.

Вторая битва при Брейтенфельде 1642 год

Шведская победа, несмотря на численное преимущество противника, была полной. Правда, потери их тоже были немалые – одних раненых оказалось целых 2.000.

Через 3 часа боя корпус Леопольда Вильгельма перестал существовать. Спаслись только жалкие его остатки. Эрцгерцог отдал под трибунал за трусость целый полк, приказал отрубить головы нескольким старшим офицерам, повесил несколько младших офицеров, расстрелял каждого десятого рядового, а после этого расформировал всю часть. Себя, любимого, за то, что привёл своих подчинённых в засаду к шведам, он наказывать не стал.

…При осаде Брно в 1645 году Л. Турстенссон прибег к минным подкопам, поскольку другие средства сломить сопротивление осаждённых во главе с комендантом-французом де Суше не удавалось. Шведы решили вести один подкоп под городские стены, а другой – под бастионы Шпильберга, пригорода Брно, в которые намеревались заложить большое количество пороха. Минные работы требовали специалистов-минёров и опытных землекопов, проходчиков шахт.

Начали с закладки вертикальной шахты нужной глубины, от которой повели в нужном направлении туннели. Для предотвращения обвалов туннелей использовались готовые деревянные рамы-опоры соответствующего размера. Затем под рамы подгонялись доски, выкопанную земля выносили на поверхность, на выкопанный участок снова ставили рамы, соединяли их досками и т. д. Если на пути попадался камень, то его либо раскалывали, либо взрывали. Обходить камни сбоку не рекомендовалось, поскольку при дальнейшей прокладке туннеля можно было сбиться с избранного направления.

Минёры работали сменами по 4 человека: первый отрубал мотыгой куски грунта, второй грузил землю на тачку, третий отвозил тачку к шахте, а четвёртый поднимал землю на поверхность. Опытные минёры могли проходить по 4—6 метров в сутки и могли копать водонепроницаемые туннели под наполненными водой крепостными рвами.

Большим препятствием при прохождении туннелей был недостаток в них воздуха. Его не хватало уже в туннелях глубиной 7 м и длиной 50 м. Выход находили в устройстве шахты паруса, которым нагнетался воздух, а если это не помогало, оборудовали дополнительную вентиляционную шахту. Её с помощью трубы по дну туннеля соединяли с первой шахтой и зажигали огонь. Огонь вытягивал из первой шахты свежий воздух, который поступал в район расположения второй, вентиляционной шахты.

Когда туннель был готов, в конце его начинали оборудовать взрывную камеру. На практике тупиковый конец туннеля просто расширяли во все четыре стороны и закладывали туда порох. Когда порох был заложен, его, для усиления взрывного эффекта, накрывали как можно более плотным слоем земли. При взрыве мощной крепостной стены устраивали несколько таких камер по горизонтали. Для усиления эффекта взрыва в одной точке взрывные камеры устраивали друг над другом в несколько этажей и взрывали их поочерёдно.

Конечно, нужно было рассчитать такое количество пороха, которого бы хватило на выполнение поставленной цели. Расчёт делали по простой формуле: вес пороха умножался на глубину туннеля в футах и ещё раз умножался на 300. Так, при глубине тоннеля в 3 м требовалось 1200 кг пороха. П. Энглунд пишет, что минёры XVII столетия ошибочно полагали, что закладывание мин над объектом взрыва нужного эффекта не приносило. Они считали, что кратер от взрыва был недостаточно глубок для того, чтобы разрушить объект.

Порох загружался в камеры в мешках, к ним присоединялся фитиль, который засовывали в четырёхугольный деревянный жолоб (по-французски auget) и отводили назад к шахте. Потом туннель «запечатывали» толстым слоем земли и закрывали эту переборку мощной дверью. И фитиль поджигался. Крепостная стена через минуту-другую поднималась в воздух, минёры сделали своё дело, наступала очередь за пехотой.

Опытный комендант осаждённой крепости должен был знать, как бороться с минными подкопами противника. Во-первых, из крепости можно было сделать вылазку и разрушить выкопанные туннели. Во-вторых, можно было начать противоминную войну под землёй, что и сделал предприимчивый де Суше в Брно.

Его минёры не спали и вели контртуннели под туннели шведов. Они слушали звуки лопат и кирок шведов, выбирали нужное направление и осторожно приближались к ним. Было важно, чтобы шведы не знали о том, что осаждённые приступили к прокапыванию контртуннелей. Когда звук пропадал, и работа шведов не прослушивалась, минёры де Суше брали в туннель барабан, а на его кожу клали пару игральных костей или горсть сушёного гороха. При подземных звуках кости или горошины слегка вздрагивали. Звуки из соседних туннелей были различимы с расстояния не больше 30 м. Когда звук приближался, минёры втыкали в стенки туннеля длинные трубки, так что за продвижением врага под землёй можно было следить более-менее точно.

Далее нужно было действовать решительно. Если контртуннель точно попадал в подкоп противника, то его минёров старались ликвидировать физически. Кроме того, из туннеля их можно было выкурить огнём, или устроить завал с помощью небольшой порции пороха – т.н. camouflet. Де Суше, кажется, хотел пойти ещё дальше: овладеть туннелями шведов и при их помощи поднять на воздух часть лагеря шведов.