Полная версия

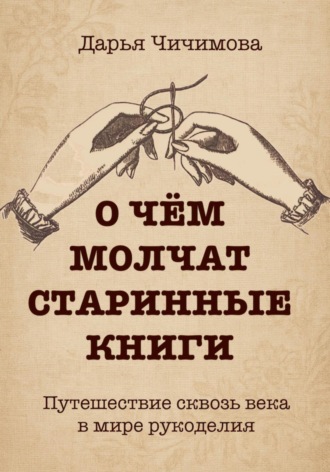

О чем молчат старинные книги: Путешествие сквозь века в мире рукоделия

Я снова возвращаюсь к своему «Курсу женских рукоделий» и с подозрением смотрю на титульный лист.

– Ну и кто ты такая на самом деле?

Моё полное пренебрежение к истории однажды сыграло со мной злую шутку. Увидев старинный текст, я уверенно заявила в блоге, что это церковнославянский язык, даже не подозревая о его истинном происхождении. Но мне вновь на помощь пришла одна из подписчиц:

«Увидела ваш пост с антикварными книгами. Позвольте, я немного поправлю указанную в нем информацию. Книга „Курс женских рукоделий“ написана не на церковнославянском языке. Это русский язык, который использовали в дореволюционной России. Для сравнения с церковнославянским высылаю вам фото. Вверху – Курс женских рукоделий, внизу – книга на церковнославянском языке. Я уже более тридцати лет на церковнославянском читаю, это интересно и познавательно. Так что, если будут вопросы, спрашивайте, я с удовольствием отвечу».

Благодаря этому я начала глубже изучать различия. Оказалось, что церковнославянский язык существенно отличался от дореформенного русского: в нём использовались все буквы кириллицы, включая редкие («пси», «кси»), сохранялись особые надстрочные знаки и числовые обозначения (титлы). Грамматически он имел более архаичные формы склонения и особые глагольные формы, а в лексике преобладали старославянские корни (град, врата) и церковная терминология.

В отличие от церковнославянского, который был исключительно богослужебным языком, дореформенный русский использовался в повседневной жизни и литературе. Он имел более простую систему правописания и грамматики, хотя и содержал много церковнославянизмов. В нём не использовались редкие буквы и сложные надстрочные знаки, а пунктуация была ближе к современной. Так я поняла, что книга, действительно, была написана не на церковнославянском.

Я продолжаю копать. Оказывается, в XIX веке ситуация с авторским правом была… ну, скажем так, свободной. Книги можно было переводить без указания источника, выпускать под разными названиями, даже если это одна и та же книга.

– Отлично, – вздыхаю я. – Значит, я ищу книгу-призрак, у которой, возможно, несколько авторов, десятки переизданий и никаких нормальных зацепок.

Кот лениво зевает, как будто говорит: «Что ж, удачи тебе». Но внутри меня уже разгорается азарт. Похоже, я втянулась в эту историю.

Мой мозг вёл диалог сам с собой:

– Это всё, завтра разберусь.

– Но ты же так и не поняла, почему русские издания «Курса женских рукоделий» не упоминают Терезу де Дильмон.

– Да, но уже поздно.

– А если есть ещё одно издание, о котором ты не знаешь?

– Ну и что? Завтра проверю.

– А если его найдёт кто-то другой, пока ты спишь?

Я застонала и перевернулась на бок. Кот, который уютно дремал у меня в ногах, недовольно дёрнул ухом.

– Это не обсуждается, – твёрдо сказала я самой себе. – Спать.

Но затем моя рука потянулась к телефону на прикроватной тумбочке. Я не собиралась искать. Я просто хотела посмотреть время. Честно. Но через несколько секунд я уже вбивала в Яндекс: «Курс женских рукоделий», дореволюционные издания».

Так начинается одна из тех ночей, когда ты говоришь себе «ещё пять минут», а потом вдруг за окном светает. Оказывается, изданий ещё больше, чем я думала. Некоторые выходили под разными названиями, но с почти идентичным содержанием. Некоторые отличались только годом выпуска.

Я включаю свет, хватаю карандаш, открываю блокнот и начинаю записывать:

1887 год – первое издание.

1888 год – переиздание.

1902 год – третье издание.

1910 год – новая редакция, но всё ещё без указания автора.

Я смотрю на список. В голове звучит тревожная музыка, как в документалках про заговоры.

– Да ну, не может быть, – шепчу я.

Но чем больше смотрю, тем очевиднее становится: что-то тут не так. Книгу могли адаптировать. Но зачем скрывать автора?

– Может, это просто было нормой в XIX веке? – пытаюсь успокоить себя.

Но мой мозг уже завёлся. Потому что если это было нормой, то почему французские и английские издания честно писали, что автор – Тереза де Дильмон? Почему только в России её имя куда-то испарилось?

Всё началось как простое любопытство. Просто книга, просто рукоделие. Но теперь я чувствую себя детективом и хочу узнать правду.

Есть особая магия в поиске редких книг. Это как охота за сокровищами, только вместо карты с крестиком у тебя список странных поисковых запросов в Яндексе, а вместо пиратов – продавцы букинистических магазинов с недоверием ко всем, кто не выглядит как профессиональный коллекционер.

Я, очевидно, не выгляжу как профессиональный коллекционер. Но это неважно, потому что у меня был след – оригинальное издание на французском. Настоящая книга Терезы де Дильмон, не переведённая, не адаптированная, а та самая. Я нашла её в каталоге антикварного магазина в Москве.

Описание было скромным: «Encyclopédie des ouvrages de dames», Тереза де Дильмон, издание 1889 года. Состояние: хорошее. Переплёт: оригинальный. Цена: много нулей, но кого это волнует.

Я почувствовала, как внутри всё замерло, а потом резко ускорилось.

– Только бы она была на месте, – пробормотала я, копируя адрес магазина.

Я уже знала, что редкие книги не ждут. Их находят и уводят у тебя из-под носа. Надо было действовать быстро. К счастью, скоро я улетаю из Челябинска.

***

Москва. Минус десять. Я несусь по улице, чувствуя себя персонажем остросюжетного романа. Обжигающий воздух, снег хрустит под ногами, а в голове только одна мысль: «Лишь бы она была там».

Магазин оказался в маленьком дворике за массивной деревянной дверью. Я вошла, стараясь не быть слишком взволнованной, хотя, судя по взгляду продавца, я выглядела именно так.

– Добрый день, – сказала я, подходя к стойке. – Мне нужна книга.

– Что именно ищете? – мужчина поправил очки и смерил меня оценивающим взглядом.

– Тереза де Дильмон. Оригинальное издание 1889 года. Оно у вас есть?

Я показала страницу на их сайте. Продавец задумался, потянулся к компьютеру и начал что-то проверять. Я слышала только собственное дыхание, пальцы сжались в кулак. В голове уже звучал победный марш.

Сейчас он скажет: «Да, конечно. Вот она», и я увижу книгу. Протяну руку, осторожно прикоснусь к её обложке. Услышу, как шелестят старые страницы.

Но вместо этого он хмурится.

– Извините, – говорит он, поднимая глаза. – Она уже продана.

– Нет-нет-нет, – вырывается у меня, – вы точно смотрели?

– Точно. Лот продан.

– Но она была в каталоге!

– Была, – он кивает. – Но уже нет.

Я стою, пытаясь осознать произошедшее. Книга была здесь. В этом магазине. Буквально недавно. И я могла её купить. Но кто-то меня опередил.

Выхожу из антикварной лавки и чувствую, как в груди нарастает разочарование. В голове мелькает образ незнакомого покупателя. Кто он? Коллекционер? Случайный человек, который просто решил купить красивую старую книгу? Или кто-то, кто тоже знал о её ценности?

Иду по улице, пинаю сугроб, достаю телефон и пишу в блоге: «Книгу на французском языке я нашла в Москве в антикварном магазине. Она стоит, конечно, дорого. Мягко говоря. И по информации на сайте – лот не продан. Но это не точно.».

Через несколько минут телефон начинает вибрировать от уведомлений.

«Как обидно! Кто её купил?»

«Попробуй узнать, вдруг её перепродадут?»

«Вы ещё не сдались, правда?»

Нет. Ещё не сдалась. Я до сих пор ворчу про потерянный шанс. Книга Терезы де Дильмон ускользнула у меня из-под носа. Но, как говорится, если судьба хочет что-то тебе дать, она просто кинет в тебя этим.

Листаю ленту, читаю комментарии, когда вдруг приходит личное сообщение. Пишет девушка, которая прислала мне фотографии французской книги.

«Прочитала Ваш пост про покупку книги, хотите я Вам свою отдам? Она лежит очень давно, мне так и не пригодилась.»

Я замираю.

«Я купила её на блошином рынке в Париже несколько лет назад, но так и не использовала. Если хотите, я могу вам её отправить.»

Я перечитываю сообщение раза три.

«Вы серьёзно?»

Отправила и тут же пожалела. Звучит слишком эмоционально. Добавляю второе сообщение:

«Это невероятно! Если вы не шутите, то конечно! Конечно, я рада!»

Я смотрю на экран, почти не дыша. Через минуту появляется ответ:

«Не шучу. Книга просто лежит на полке, мне она не особо нужна. А вам – важна. Так что пусть поедет к вам.»

Я ощущаю, как внутри что-то переворачивается. Как объяснить этот момент? Если бы ты долго искал кусочек пазла, который потерялся много лет назад, и вдруг кто-то говорит: «А у меня есть. Забирай».

«Я даже не знаю, что сказать. Спасибо! Огромное спасибо!» – пишу я.

«Отправлю на днях. Дам знать, когда будет трек-номер.»

Я кладу телефон на стол, смотрю в пустоту. Что это было? Судьба? Совпадение? Возможно, и то, и другое.

Ещё раз перечитываю переписку и понимаю, что книга всё-таки нашла меня.

Машина громко сигналит, вырывая меня из мыслей, и я тороплюсь по делам дальше. Пока я была в Москве, мне нужно было решить еще одну важную задачу. Посетить магазин пряжи. Как ни странно, но это одно из тех мест, где я чувствую себя уверенно. Здесь всё знакомо. Полки с аккуратно разложенными мотками шерсти, образцы узоров, мерный гул вязальщиц, обсуждающих, какая пряжа лучше. Это моя зона комфорта.

Но в этот раз всё не так.

Я пришла сюда по делу, мне нужно подобрать материалы для экспериментов в энциклопедии. Я должна думать о нитях, узорах, фактурах. Но в голове снова антикварная книга. Держу в руках моток мягкой мериносовой шерсти и пытаюсь сосредоточиться.

– Так… окей. Что у нас тут? Лён – для традиционных русских узоров. Хлопок – для летних ажурных вещей. Шерсть – для классических жаккардовых мотивов.

Веду пальцами по нитям, проверяю плотность. Делаю пометки в телефоне. Всё должно быть логично, продуманно, научно. Но что-то не так. Мысли блуждают. Я смотрю на образцы узоров, и в голове всплывают страницы из книги Терезы. Те же сложные мотивы. Те же техники.

Она держала в руках такие же мотки? Выбирала цвета? Подбирала материалы для своих иллюстраций?

– Сосредоточься, Даша, – вздыхаю я, роняя моток обратно в корзину.

Серьёзно. Я пришла за пряжей. Работаю над своей энциклопедией. Это важно. Это мой проект. Но почему я думаю не о нём, а о Терезе и старых изданиях?

Беру спицы, пробую на ощупь. Вязать – это создавать что-то новое. Это процесс, в котором есть контроль. А исследование книг – это поиск чужих историй. Это азарт, одержимость, вопросы без ответов.

Что для меня важнее?

Смотрю на корзину с мотками. Всё готово. Цвета, текстуры, образцы собраны. Могу идти на кассу, вернуться домой, сосредоточиться на своей работе.

Но перед глазами не шерсть. А пожелтевшие страницы старой книги. Что важнее? Создать что-то своё или разгадать чужую историю?

Тереза де Дильмон. «Encyclopédie des ouvrages de dames»

Зима в Челябинске – это особенное время года. Она не сверкает витринным уютом столичного снега, не ласкает мягкими пушистыми хлопьями, как в рождественских фильмах. Нет. Челябинская зима – это промозглый ветер, несущий ледяную крошку в лицо, сугробы по колено и хмурое небо, от которого веет вечной серостью. Я выхожу из аэропорта, и тут же натягиваю шарф выше, пряча нос от пронизывающего холода.

Дни в Москве были полны событий. Я встретилась с подругой, потанцевала на мероприятии Дзена, сходила в издательство и нужные магазины, и вновь встретилась с подругой. Пришло время возвращаться домой. Рейс задержали, я не спала почти сутки, в голове гудит, а ноги будто налиты свинцом. Москва оставила после себя странное послевкусие: смесь усталости, вдохновения и какого-то смутного, пока неосознаваемого беспокойства. Предложение написать энциклопедию всё ещё отдается эхом в моих мыслях, но сегодня я не хочу думать об этом. Сейчас только одно желание – попасть домой.

Такси плетётся по заснеженным улицам, за окном мелькают однотипные серые дома. Город кажется выцветшим после московской суеты, будто кто-то снизил насыщенность цветов. И всё же, это мой дом. Здесь всё знакомо до боли: широкие улицы, панельные дома, скрипучая дверь калитки, панорамные окна подъезда. Я поднимаюсь на лифте, вытаскиваю ключи, и с облегчением вхожу в квартиру.

Первое, что замечаю, – небольшая картонная коробка в прихожей, аккуратно оставленная мужем. Посылка. Оказывается, курьер еще с утра доставил ее, муж принял отправление, и поехал на работу.

Сонливость как рукой снимает. Я быстро скидываю пуховик и ботинки, бегу за ножницами. Уже через минуту мне в руки падает книга. Та самая.

Я замираю, рассматривая находку.

Передо мной – настоящий кусочек истории. Книга Терезы де Дильмон. Не репринт, не переиздание, а подлинник. Осторожно беру её в руки, как что-то хрупкое, как редкий артефакт, который может рассыпаться в пыль от одного неосторожного движения. Обложка из ткани оливкового цвета потёрта, но ещё красива, золотой цвет на обрезе слегка поблёк, но всё ещё узнаваем. Пожелтевшие страницы пахнут старой бумагой, временем, прошедшими через неё руками. Книга нуждается в реставрации, обложка отходит от переплета, несколько листов выпали.

Я никогда не держала в руках книгу такого возраста. Пальцы дрожат, когда я раскрываю её, заглядывая внутрь. «Encyclopédie des ouvrages de dames» (5). Простые слова, но от них по коже пробегает дрожь.

Я читаю предисловие. И с каждым абзацем осознаю: это больше, чем просто справочник по рукоделию. Это больше, чем книга с узорами, схемами, объяснениями.

Это целый мир.

Мир женщин, которые столетие назад находили утешение в этом издании. Которые учились вышивать, вязать, шить, плести кружева не из праздного любопытства, а потому что для них это было жизненно важно. Время, когда женщинам нельзя было получать образование или иметь карьеру, когда их важность терялась на задворках истории. Но даже в тех жестких социальных рамках они находили способы творить, зарабатывать, высказываться – и всё это через нити, иглы, ткани, рукоделие.

А Тереза…

Я поднимаю взгляд, но не вижу перед собой квартиру. Передо мной плывут образы.

Тереза де Дильмон не просто собрала в одном месте все известные техники рукоделия своего времени. Она создала справочник, который дал тысячам женщин возможность учиться, развиваться, чувствовать себя мастерами своего дела.

Книга «Энциклопедия женских рукоделий» была напечатана впервые в 1886 году. Тогда это был настоящий прорыв. Тереза хотела, чтобы женщины могли быть независимы благодаря своему труду. И это было революционно.

Я сижу с книгой в руках, и в голове не перестаёт звучать один и тот же вопрос. Почему же тогда о ней так мало известно? Кто она? Почему имя Терезы де Дильмон – это всего лишь подпись на титульном листе?

Я хватаю ноутбук и начинаю искать. Чем больше я читаю о Терезе де Дильмон, тем больше понимаю, что её жизнь – это история выбора. История женщины, которая жила не так, как от неё ожидали. Ищу в архивах, открываю старые статьи, пролистываю документы. И чем больше нахожу, тем больше вопросов возникает.

Тереза была женщиной, которая жила в эпоху глобальных перемен. Когда взрослела она, мир вокруг менялся стремительно. Большинство научных достижений и технических открытий, которыми мы пользуемся сегодня, были сделаны в девятнадцатом веке: паровой двигатель, швейная машинка, электрический автомобиль. Это время выдающихся писателей. Жюль Верн писал «Вокруг света за 80 дней», Лев Николаевич Толстой издал роман «Анна Каренина», а Марк Твен – «Приключения Тома Сойера». Взрывной рост железнодорожного транспорта, промышленная революция и индустриализация, и другие важные для общества изменения происходили во время становления Терезы как личности.

В то время, когда выдающиеся мужчины двигали прогресс и могли реализовывать любые амбиции, женщины рьяно боролись за свои права, по крупицам отвоевывая свое право на жизнь и возможность быть мастерами своего дела. В самом центре Европы, среди ученых и высоко образованных состоятельных людей жила Тереза де Дильмон.

Интересно, какой она была? Высокая, худощавая, с тонкими чертами лица. Глаза, в которых читается упрямство. Умелые руки, натруженные от бесконечной работы с тканью и нитями. Работа, признание, возможность заниматься любимым делом. Свобода, о которой мечтали многие женщины её времени. Но была ли она счастлива? Я закрываю глаза и представляю себе ее жизнь…

Австрийская Империя, XIX век

Винер-Нойштадт, 1846 год. Город будто вырезан из старинной гравюры – мощёные улицы извиваются между домами в барочном стиле, а издалека виднеются тёмные шпили готического собора XIII века. Замок, основанный в XII веке, возвышается над этим миром, как страж прошлого, что цепко держится за свои тайны.

– Ты опять витаешь в облаках, Тереза, – голос отца прозвучал строго, но не без тени улыбки. Фердинанд де Дильмон, профессор архитектуры в Терезианской военной академии, был человеком твёрдых правил. – Иди, помоги матери.

Тереза послушно направилась в дом, но её мысли были далеко за пределами стен, где ждала её мать Франциска и четверо старших братьев и сестёр. В их большом доме дети росли под грузом строгих традиций и ожиданий. Младшим, как она, отводили роль покорных исполнителей чужих планов.

– Тебе просто нужно выйти замуж, Тереза, – устало повторяла Франциска за вечерним столом, когда разговор снова заходил о будущем. – Создать семью. Это надёжный путь.

– Но я хочу большего, мама, – отвечала Тереза, глядя в окно на далекие силуэты гор. – Я хочу учиться. Творить что-то своё.

Когда умер отец, привычный порядок рассыпался, как бусы на непрочной нити. Франциска осталась одна с беспокойными детьми, без стабильного дохода и возможности работать. Помощь приходила редко, и гордость не позволяла просить. Но однажды она написала Императору.

– Император Франц-Иосиф дал нам шанс, – Франциска протянула письмо, её пальцы дрожали. – Восемьдесят гульденов в год. Ты сможешь учиться, Тереза.

– Я не подведу тебя, мама, – прошептала Тереза, сжимая бумагу так крепко, что её пальцы побелели.

Императорская техническая школа художественной вышивки в Вене. Широкие залы с высокими окнами, мастерские, наполненные стуком игл о пяльцы и шорохом шелковых нитей. В воздухе витает запах тканей, чернил и утреннего света.

– Ты здесь не случайно, девочка, – произнесла Эмилия Бах, основательница и директор школы. Женщина с резкими чертами лица и голосом, способным заглушить шум целой мастерской. – Но и не думай, что тебе всё достанется легко.

Тереза училась жадно, как будто боялась, что каждый урок может стать последним. Её пальцы танцевали по ткани, игла послушно выводила узоры, но настоящим искусством было не просто копировать – создавать новое.

– Ты не только ученица, – заметила как-то Бах, наблюдая за тем, как Тереза изменяет стандартный узор по-своему. – Ты мастер. Пусть ещё не окрепший, но настоящий.

Школа была домом несколько лет для нее и ее сестры Фанни. В это время Вена кипела жизнью и новыми идеями, и Тереза впитывала их, как сухая земля воду.

Но когда пришло время покинуть школу, она и сестра не вернулась в Винер-Нойштадт. Вместе с Фанни они решились на то, что сочли бы невозможным в их семье – открыть собственный магазин товаров для вышивки и отделки.

– Сестра, ты правда думаешь, что у нас получится? – спрашивала Фанни, сжимая кисти рук, покрытые крошечными порезами от игл и ножниц.

– Мы не просто продаём мулине и канву (6), – улыбнулась Тереза. – Мы учим людей создавать красоту. Мы даём им то, чего не хватает.

Они не просто продавали вышивки – они преподавали, передавали своё мастерство тем, кто не знал о своём праве на творчество, постоянно учились новому.

– Ты опозоришь семью, – шептала мать в письмах. – Вы обе. Дочери офицера, ставшие торговками. Это непростительно!

– Мы не торговки, мама, – писала в ответ Тереза. – Мы мастерицы. И мы свободны.

Каждая ниточка на ткани была как вызов. Каждая новая техника – как слово в разговоре о своём праве выбирать.

Тереза и Фанни шли против течения, но именно эта смелость создавала новое. Узор жизни, который они начали вышивать, становился всё сложнее и прекраснее.

Возрождая искусство вышивки. Эмилия Бах и её достижения

Настоящее время

На кухне раздался громкий шум, который вырвал меня из мира грёз. Кот, протестуя против пустой миски, издавал недовольное мяуканье, привлекая моё внимание. Улыбнувшись, я направилась на кухню, наполнила миску кормом и вернулась за свой стол.

Однако Тереза де Дильмон была не единственной женщиной, посвятившей свою жизнь возрождению и распространению искусства вышивки. Эмилия Бах – имя, которое также не давало мне покоя. После нескольких часов, проведённых в онлайн-архивах, стало ясно, что она была выдающейся женщиной. Я вновь и вновь обращаюсь к страницам книг, оцифрованных для любознательных читателей, таких же, как и я, с жадностью собираю крупицы сведений об этой выдающейся женщине. И затем я записываю всё, что узнала в новый документ Word…

***

1840 год, Нойшлосс, Богемия.

На свет появляется девочка, которая спустя годы изменит представление о вышивке. Её звали Эмилия Кон. Она вышла замуж за Генриха Баха – предпринимателя, который поддерживал её интерес к искусству и обучению женщин. О нём известно немного, но, в отличие от многих мужчин своего времени, он не препятствовал её карьере и позволял заниматься тем, что было важно для неё самой.

Эмилия не просто преподавала рукоделие – она подняла вышивку с уровня ремесла до искусства.

Век индустриализации сделал своё дело. Женский труд стал считаться рутиной, ручное мастерство вытеснялось фабричным производством, а традиционные техники забывались. Когда-то узоры передавались из поколения в поколение, каждый стежок имел значение, но время изменило всё. Эмилия понимала: вышивка – это не просто украшение ткани. Это язык, которым женщины говорили о себе.

При поддержке министра торговли Антона фон Банханса в 1873 году Эмилия открывает Техническую школу художественной вышивки. Это было революционно. Там женщины получали профессию, они могли зарабатывать своим мастерством, их работа становилась признанным искусством, а не просто домашним занятием.

Её изделия были представлены на крупных международных выставках, где они получили престижные награды. Она участвовала во Всемирной выставке в Вене в 1873 году, где её методики преподавания и образцы работ студентов Технической школы художественной вышивки привлекли внимание не только Австрии, но и соседних стран. Именно после этого чиновники из министерства образования решили передать школу в государственное управление. Эмилию Бах назначили директором. Она получила официальный титул государственного чиновника – невероятная редкость для женщины в XIX веке.

Эмилия участвовала во Всемирной выставке в Париже, которая проходила с 1 мая по 10 ноября 1878 года. Эта выставка была посвящена достижениям в области искусства и промышленности, её работы были отмечены за воссоздание исторических узоров, особенно старинных австрийских и богемских орнаментов.

Выставки декоративного искусства в Берлине и Лондоне, организованные в период с 1870-х по 1880-е годы, когда деятельность Эмилии была наиболее активной, также принесли ей признание. Там отмечали не только художественную ценность её работ, но и её вклад в сохранение народного искусства и развитие методик обучения женщин.

По её инициативе учебные заведения открылись в Загребе, Граце, Любляне, Праге и Брно. Выставки с изделиями студенток проходили в этих городах 1880-х годах.

На всех этих мероприятиях Эмилия Бах представляла не только свои работы, но и результаты деятельности её школы, демонстрируя, что ручное искусство может быть не просто ремеслом, а настоящей профессией.

В своей школе Эмилия Бах возрождала и развивала множество старинных техник вышивки. Особое внимание она уделяла золотому шитью – изысканному искусству, в котором нити из драгоценных металлов переплетались с шелком и хлопком, создавая поистине королевские изделия. Её ученицы осваивали технику «ришелье» – сложную вышивку с вырезанием частей ткани, которая требовала исключительного мастерства и терпения.

По просьбе Пруссии и Саксонии девушек отправляли учиться к ней из Германии. Вскоре аналогичные технические школы открылись и за границей.

Но её вклад не ограничился только школами. Она писала книги о вышивке: «Образцы стильных изделий ручной работы» и «Новые образцы в старинном стиле». Её работы переводили на разные языки. Их включили в Императорскую и Королевскую библиотеку.