Полная версия

О чем молчат старинные книги: Путешествие сквозь века в мире рукоделия

Чичимова Дарья

О чем молчат старинные книги: Путешествие сквозь века в мире рукоделия

Пролог. Неожиданное предложение

Москва, промозглый декабрь. В десять утра, с трудом протискиваясь через толпу, я спешу в издательство. Сна – этого топлива жизни – не хватает, как и солнца, как и четких очертаний жизненного пути.

Я прокручиваю в голове. Год выдался непростым: я пережила выгорание, сменила работу, а жизнь пришлось начинать с чистого листа. Дрожащими руками поправляю сбившийся шарф и разглядываю стоптанные сапоги, мысленно пилю себя за то, что не знаю, о чем писать дальше. Сил и вдохновения нет, но я все равно иду ставить автографы на первую книгу, быстро переставляя ноги по обледенелому тротуару.

Казалось бы, радость должна переполнять меня. Еще год назад я и подумать не могла, что попаду в издательство и стану настоящим писателем. Целый год работы – бессонные ночи, поиски информации, сотни страниц исписанных заметок, десятки книг, зачитанных до дыр, пальцы, стертые до мозолей. И вот, моя книга по вязанию готова. Её напечатали, завезли в магазины, а в блогах появились первые отзывы. Что я чувствую? Ну, точно не эйфорию. Больше это похоже на эмоциональное похмелье.

Год мечтала о книге, воображая, как триумф накроет волной счастья, но реальность оказалась более прозаичной. Я устала. До боли в плечах, до покалывания в висках, до желания залечь в спячку на всю зиму.

Погруженная в мысли, я не замечаю, как оказываюсь возле офиса издательства. Внутри тепло и пахнет кофе. Высокие потолки нависают над стеклянными стенами переговорных, где люди с ноутбуками сосредоточенно что-то делают. Улыбчивая и энергичная девушка провожает меня на этаж редакции, которая занимается книгами по рукоделию. Я веду себя как фанатка. Влюбленно смотрю по сторонам, пытаясь запомнить как можно больше, немного заикаюсь, хотя мне это не свойственно. Мое волнение объяснимо: я наконец-то лично познакомилась с редактором. Она говорит, что издание получилось отличным. Я киваю, улыбаясь в ответ. Надеюсь, не слишком натянуто.

– Нам все понравилась, – продолжает редактор. – Вы проделали невероятную работу, информации было очень много. И мы подумали… может, вам стоит взяться за энциклопедию по вязанию?

Моргаю. Не потому, что не расслышала. Внутри меня кровь застывает в жилах от неожиданности, что-то трепещет и сталкивается. Порождает вихрь эмоций. Удивление борется с радостью и волнением.

Энциклопедия… Это же огромный проект! Неужели мне доверяют настолько серьёзный труд? Неужели это происходит со мной?

– Это серьёзная работа, – осторожно отвечаю я, пытаясь выиграть время.

– Именно поэтому вы нам и нужны. Вы умеете соединять историю с личным опытом, рассказывать так, что даже те, кто никогда не держал в руках спицы, читают с увлечением. Мы хотим издать современную книгу, но с уважением к традициям. Большую, основательную.

Меня накрывают смешанные чувства. Страх переплетается с радостью, и в этот момент я смотрю на неё. Мысли, словно пряжа, путаются в клубок. В состоянии ли я?

Редактор смотрит на меня выжидающе. Я ставлю автографы на несколько экземпляров своих только что изданных книг с гордым названием «Гениальные шарфы», хотя буквы расплываются перед глазами.

– Обдумайте это, – говорит она. – Это может стать книгой десятилетия.

Я киваю. Подумаю, разумеется. Решение, похоже, уже сформировалось в моей голове. Знаю, что не смогу отказаться.

Выходя из издательства, чувствую, как усталость от перелета накрывает меня. Ладони становятся влажными от волнения. Пока иду в сторону метро, в голове всплывают слова бабушки:

– Знаешь, что самое удивительное в рукоделии? Ты не выбираешь его – оно выбирает тебя.

Сейчас я отчетливо понимаю, насколько она была права.

Мне было четыре года, когда я сидела на краешке бабушкиной кровати. Она склонилась надо мной и терпеливо показывала, как держать спицы.

– Смотри, милая, вот так. Представь, что петелька – это маленькое облачко, которое ты ловишь спицами. – Её руки двигались легко и грациозно.

– А теперь ты попробуй, – вложив в мои пухлые пальчики тёплые спицы и колючий шерстяной клубок, говорила она.

Мои первые петельки были кривыми и неровными, но это не имело значения. Я чувствовала себя настоящей волшебницей, создающей целую вещь из ничего.

С тех пор каждый день превращался в маленькое приключение. Я экспериментировала со всем, что попадалось под руку: крючком и спицами, нитками и шнурами, глиной и бисером. Даже кружево не испугало меня своей сложностью! А вышивка гладью и крестом стала моим способом рисовать, когда красок не было под рукой.

О, этот случай с бабушкиной наволочкой! Я смеюсь, вспоминая, как гордилась тогда своим первым успехом.

– Бабушка, ты только посмотри! – воскликнула я, демонстрируя первую самостоятельную работу – юбку, которую сшила из белоснежной наволочки в цветочек. Её лицо озарилось смесью ужаса и гордости.

– Ну что ж, – сказала она, разглаживая складки на моей новой юбке, – по крайней мере, теперь мы знаем, что у тебя есть талант. Только в следующий раз спрашивай разрешения!

Я продолжила создавать, экспериментировать, учиться. Рукоделие стало не простым хобби, а моим способом общения с миром.

– Мама, смотри! Я сама связала папе подарок! – кричала я, показывая свой первый вязаный шарф. Она встречала каждое моё творение сияющей улыбкой.

Когда пришло время выбирать университет, решила пойти на техническую специальность. «Если я могу рассчитать количество петель для шарфа, то уж с чертежами точно справлюсь,» – думала я.

Годы пролетели. Я получила образование и устроилась на работу. Рядовой сотрудник, ведущий специалист, руководитель. Каждый шаг давался нелегко, но я упорно шла вперёд. Главный сметчик в крупной корпорации. Задерживалась в офисе допоздна, выходные превратились в рабочие дни.

– Даша, ты себя плохо чувствуешь? – спросила однажды моя коллега. Я посмотрела в зеркало: тёмные круги под глазами, потухший взгляд.

– Нет, я в порядке, – ответила я, хотя прекрасно понимала, что это не так.

Открытый офис с сотней болтающих людей сводил меня с ума.

– Тише! – почти срывалось с губ, но я сдерживалась. Больше не хотелось отвечать за чужие промахи. «Это не моя работа,» – думала я, просматривая бесконечные сметы.

Возвращалась домой измотанной, зная, что завтра будет то же самое. Рыдала по ночам в подушку, стараясь не разбудить домашних.

Но в моей жизни появилась отдушина – Дзен. «Уникальная мастерская Сhichimova» – название, придуманное ещё в школе на уроке математики, до сих пор жило во мне. Так я и назвала блог.

Дзен захватил меня целиком. Я не просто публиковала статьи, а изучала алгоритмы, анализировала предпочтения читателей, искала резонансные темы. Перечитывала каждое слово, исправляла, дополняла. По вечерам после работы мчалась домой писать. В темной квартире, под мягким светом настольной лампы, с остывающим чаем (я забывала о нем, погружаясь в текст), создавала статьи о вязании. О старинных узорах, техниках, книгах, которые попадались мне в руки. Говорила с читателями, как с подругами.

Однажды я открыла статистику и уставилась на цифры дохода. Число на экране поразило. После повторной проверки стало ясно: на Дзене я зарабатывала столько же, сколько в офисе.

– Всё, хватит, – произнесла я вслух.

Через месяц ушла с офисной работы.

Но что дальше?

Ответ пришел мгновенно. Я люблю писать. Я люблю вязать. У меня есть знания. Почему бы не объединить это? Я напишу книгу!

Когда начала работу над ней, даже не представляла, насколько пригодятся все навыки. Инженерное образование помогло выстроить структуру материала. Опыт в чертежах? Я активно использовала AutoCAD (1) для создания схем вязания. Умение работать с информацией? Без него я бы не справилась с архивными источниками. Каждый раз, когда я думала, что это просто случайный поворот судьбы, что всё происходит само собой, передо мной появлялись явные знаки. Всё вело меня к этой цели: написание книги стало не просто желанием, а неизбежным путём. И, наконец, я отправила рукопись в издательство.

Спустя пару месяцев, в обычный будний день, раздался звонок.

– Дарья Сергеевна? Хотим опубликовать вашу книгу. Но многое нужно изменить.

Я слушала голос на том конце провода, и дыхание перехватило. «Мою книгу. Опубликовать». Успела сказать «спасибо», после чего опустилась на пол посреди комнаты и застыла, глядя в одну точку. Неужели это правда? Крупнейшее издательство России заинтересовалось моим трудом? Кто говорил, что «из самотека» (2) авторов не берут?

Это событие совпало с моим очередным путешествием. Гуляя по улицам Сеула, я заходила в книжные магазины, рассматривала корешки книг на корейском, английском, французском языках, а сама методично переписывала план своей будущей книги по ночам.

Когда вернулась домой, работа поглотила меня целиком. Дни слились в недели, недели в месяцы. Действительно, в книге нужно было многое изменить. Я вязала новые образцы, писала описания, чертила схемы, снова вязала практические примеры. Год промелькнул как один миг.

И вот я держала в руках её – свою первую книгу. Тёплая, с рельефной обложкой, с тем особым ароматом свежей типографской краски. Мою книгу! Я перелистнула первую страницу и трепетно коснулась пальцами плотной бумаги. Передо мной предстал идеально оформленный материал, каждая схема была четкой, а описания созданы с любовью.

Я должна была радоваться, но рыдала. Меня раздирало от бессилия и неизвестности, что делать дальше. Когда держишь в руках то, чем жила последние несколько месяцев, это и облегчение, и полная пустота.

После этого я писала знакомым рукодельницам, уговаривала рассказать о книге подписчикам, организовывала розыгрыши и специальные акции. В один из таких дней редактор предложила подписать несколько экземпляров для конкурса в соцсетях. Тогда же пришло приглашение на ежегодное мероприятие Дзена.

«Как здорово, что ты прилетишь в декабре!» – написала моя московская подруга, когда я поделилась новостью. – «Наконец-то мы увидимся!»

Муж видел моё состояние:

– Лети в Москву! Отдохни, отвлекись. Тебе это нужно.

И вот, спустя неделю, с тяжёлым рюкзаком за плечами и полным отсутствием хорошего настроения, я приближаюсь к стойке регистрации челябинского аэропорта, не подозревая, что именно здесь начинается моё удивительное путешествие сквозь века в мире рукоделия.

Книга, с которой всё началось

Три осени назад я впервые столкнулась с понятием югэн – японской концепцией восприятия мира через намёки.

Суть югена заключается в том, что мы видим вещи не через прямое, явное восприятие, а через символы и скрытые смыслы. Это как смотреть на закат сквозь лёгкую дымку или видеть отражение луны в спокойной воде – когда реальность кажется чуть размытой, таинственной и бесконечно глубокой. В буквальном переводе это слово означает «сокровенный», «тайный» или «мистический». Я никогда не задумывалась о первом, не любила второе, и не верила в третье. Магическое мышление всегда отталкивало меня. Но иногда намёки всё-таки пропускать не стоит.

Накануне поездки в Москву я просматривала маркетплейс в поисках интересных книг по рукоделию. Это было чем-то вроде ритуала – я не искала что-то конкретное, но, если попадалась недорогая книга по вязанию, шитью или вышивке, не могла устоять перед покупкой.

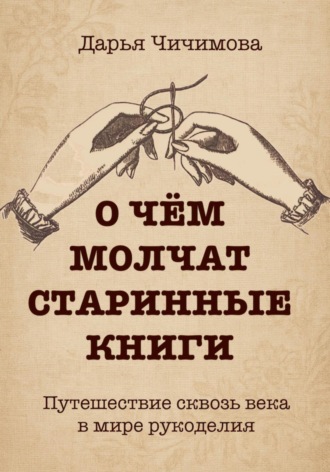

Давно заметила, что старые издания встречаются в самых неожиданных местах. На этот раз передо мной была книга с простым названием – «Курс женских рукоделий». Единственная фотография в карточке товара была размытой, текст описания – скудным. В нём говорилось, что это репринт книги 1902 года. А цена всего 270 рублей!

«Ну, репринт и репринт. Ладно, разберусь, когда получу», – подумала я, добавляя книгу в корзину. Покупка была чисто импульсивной.

На следующий день посылка уже ждала меня в пункте выдачи. Быстро добежав до дома, я с нетерпением уселась за стол рассматривать находку. Светлая тканевая обложка, тиснение, золотой шрифт.

– Так, а где имя автора?

Обычно старые книги по вязанию – либо перевод зарубежного издания, либо работа конкретной мастерицы или коллектива рукодельниц. Здесь же не было никаких указаний, полная неизвестность. На первой странице можно увидеть заголовок, перечисление разных видов рукоделия, о которых написано в книге, слегка пожелтевшие страницы и текст с выходными данными. 1992 год, Москва.

Но стоило мне перелистнуть страницу, как я словно провалилась в портал времени и перенеслась в XIX век. Я присмотрелась. Яти. Ери. Дореформенная (или дореволюционная) орфография (3).

Пробежалась по страницам глазами, но не сразу смогла разобраться в содержании. Некоторые слова выглядели знакомо, но непривычные буквы сбивали с толку. Читая вслух, я словно пыталась проговаривать заклинание из прошлого – язык был одновременно понятным и чужим.

Меня охватило острое волнение. На второй странице написано:

Курс женских рукоделий с 1107 рисунками в тексте. Издание редакции «Вестник моды». Издание третье, исправленное и дополненное. Санкт-Петербург, 1902 год.

Далее предисловие к первому и второму изданию. Там сказано:

В то время, как на любом иностранном языке существуют десятки руководств по всем отраслям женских рукоделий, на русском языке, не считая недавно появившегося коротенького описания этих работ, не существует ни одного. Этот пробел, давно осознаваемый нами, мы решились пополнить еще при основании нашего журнала («Вестник Моды»). Но потребовалось почти три года, чтобы создать руководство не только возможно полное, но и практическое, по которому можно было бы действительно научиться тому или другому рукоделию. Для этого мы не только воспользовались всем написанным за границей по этому предмету, но и пригласили к участию в нашем издании лучших специалистов в этой области…

Издатель. С.-Петербург, 1888г.

Предисловие к третьему изданию, репринт которого оказался у меня в руках.

Третье издание «Курса женских рукоделий» не только вновь пересмотрено, но и значительно дополнено (больше на 100 рис.) и переделано. Новый план издания по главам, а не частями, дает возможность легче разобраться в обширном материале, о котором трактуется в «Курсе».

…Что касается внешней стороны нового издания, то одного взгляда на рис. достаточно, чтобы видеть, насколько третье издание лучше первых двух.

Н. Аловерт. С.-Петербург, 1902г.

Я прочитала предисловие и меня охватило волнение. Впервые в своей жизни я бережно раскрыла не современную книгу по рукоделию, и даже не советскую (образно говоря). А такую, что донесла до нас дыхание самой Российской Империи. Конечно, я была в восторге.

И сразу написала в блоге:

«Это книга 1902 года! Представляете? Её переиздали спустя 90 лет, в 1992 году (поэтому там 2 листа с выходными данными). Я восхищаюсь книгами по рукоделию. Они буквально вечные! Информация в них никогда не устареет. Могут меняться материалы, а основы останутся. Они могут только совершенствоваться и „обрастать“ новым опытом и знаниями. Но всегда, даже спустя 120 лет останутся актуальными.»

Мой пост не оставил читателей равнодушными. Пока я просматривала поток уведомлений, внезапно пришло сообщение от одной из подписчиц.

«Эта книга – перевод Терезы де Дильмон! Я уверена. У меня есть её французский оригинал.»

Я попросила сфотографировать обложку книги и несколько страниц. Она откликнулась мгновенно, к сообщению были прикреплены несколько фотографий. Книги действительно оказались поразительно похожи. Тот же стиль, картинки и содержание. Таблицы, схемы, даже названия глав совпадали. Но в ее издании картинки были не только черно-белые, но также содержали яркие цветные листы.

– Не может быть… – пробормотала я себе под нос, параллельно листая страницы своего репринта. У меня в книге не было ни одной цветной фотографии.

Я стала изучать дальше. Оформление страниц различалось, но суть была идентична. Как будто кто-то взял французский текст и адаптировал его для русскоязычных читателей, при этом даже не указав автора.

Меня пробрала дрожь. Кто-то намеренно стёр имя Терезы? Или это был не перевод, а параллельное издание? Ведь в предисловии говорилось о том, что в создании книги участвовали лучшие мастерицы страны.

В голове роились вопросы. Пока я ещё пыталась осмыслить первую находку, пришло второе сообщение.

«У меня есть такая же книга, но на современном русском языке,» – написала другая подписчица.

Она тоже сфотографировала книгу, я в изумлении смотрела на экран телефона. Две книги. Два издания. Одинаковые картинки и содержание, но разные языки. В одном случае всё было написано старинным стилем – с яти и ери. В другом – современная редакция, книгу адаптировали для читателей XX века, она написана привычным нам русским языком. Эта книга была напечатана в 1992 году. Как и мой репринт. Хотя в ней уже было написано, что это перевод с французского.

Девушка, у которой на руках был оригинал французской книги написала:

– Я обнаружила её на блошином рынке, когда была в Париже. Она увидела свет в 1889 году.

То есть на три года раньше, чем моя находка 1902 года?

– Так… стоп, – я бережно положила телефон на тумбочку, сжимая виски пальцами.

Если у кого-то есть версия этой книги, напечатанная раньше, выходит, что…

– Какая же из них оригинал?

Я внимательно вчитывалась в предисловие репринта. Первая дата – 1888 год. Но когда точно было первое издание? В этом году или раньше?

Затем я погрузилась в чтение комментариев под постом. Некоторые подписчицы горячо отстаивали версию с Терезой де Дильмон – мол, её книги публиковались по всей Европе, включая Россию, и вряд ли кто-то мог создать что-то подобное без влияния её работ.

Но другие настаивали, что в России уже существовали собственные учебники по рукоделию, и что книга могла быть самостоятельным произведением.

Я открыла браузер и стала лихорадочно искать сведения о первых публикациях Дильмон в России. Но информация не складывалась в четкую картину. Было ли русское издание оригинальной книгой или простым переводом? Может, кто-то позаимствовал идеи и выпустил их под другим названием? Почему в предисловии репринта утверждалось, что материалы для книги собирали три года?

Эти вопросы теперь не давали мне покоя. Я поднялась с кровати и стала мерить шагами квартиру, чувствуя, как адреналин разгоняет остатки сонливости.

Допустим, русская версия действительно была первым изданием, и уже потом Дильмон использовала материалы, выпустив адаптацию на французском. Но могло быть и наоборот – её книга появилась раньше, а русский вариант просто скопировал её, намеренно скрыв имя автора. Или это был один и тот же текст, переработанный двумя разными людьми?

Я резко опустилась обратно на кровать, внимательно изучая ленту сообщений.

Кто-то предположил, что в России в XIX веке часто не указывали первоисточник, так что вполне возможно, что книга была именно переводом, но без официальных отметок. Другие настаивали, что в русской дореволюционной школе рукоделие преподавалось по своим методикам, а значит, подобные книги могли быть написаны независимыми авторами.

Как бы там ни было, разгадка должна была быть в архивах. Это уже был не просто случайный репринт с маркетплейса. Это был кусочек истории, в котором переплелись судьбы нескольких изданий, возможно – разных культур и эпох.

Я открыла ноутбук и вбила в поиск:

«Тереза де Дильмон книга по рукоделию»

Результатов оказалось предостаточно. Статьи, блоги, форумы. Сканированные копии её книги. Куча обсуждений на рукодельных сайтах. Я жадно пролистывала страницы.

«Тереза де Дильмон – автор знаменитой энциклопедии по рукоделию, впервые изданной во Франции в конце XIX века.»

Так, это я уже знаю. Листаю дальше.

«Её книга была настолько популярна, что переиздавалась десятки раз и переведена на множество языков.»

Тоже знакомая информация. Я открыла ещё несколько страниц. Везде одно и то же: книга, книга, книга. Но кто была сама Тереза? Где её биография? Я сузила запросы: «Тереза де Дильмон личность». «Тереза де Дильмон биография». «Кто была Тереза де Дильмон?»

Статьи становились всё короче. Многие сайты просто копировали друг у друга одну и ту же фразу:

«О самой Терезе де Дильмон известно крайне мало.»

– Странно… – пробормотала я, чувствуя, как нарастает любопытство.

Обычно, если человек оставил такой след в истории, пусть даже через свою книгу, о нём можно найти хотя бы базовую информацию. Даты рождения и смерти. Место жительства. Какие-то личные письма, воспоминания, упоминания в других источниках. Но здесь – кроме сухих дат ничего неизвестно. Как будто она существовала только через свой труд. Её книга стала культовой, а Тереза – призраком в историческом тумане.

Я обхватила теплую чашку обеими руками, жадно отхлебнула напиток, погружаясь в раздумья. Развернула список переводов её книги. Французский. Английский. Немецкий. Испанский. Русский. Почти все датировались 1888-1890-ми годами.

– Получается, наш репринт мог быть переводом, – эхом разнеслось по комнате от моих слов.

Но когда точно были опубликованы первые книги на русском языке и на французском? Почему вообще вокруг этого столько белых пятен?

Я захлопнула ноутбук и трепетно коснулась пальцами обложки своей находки. Этот репринт вдруг перестал быть просто книгой по вязанию. Теперь это была загадка, в которой переплелись имена и потерянные истории, словно нити в сложном узоре. И я хотела распутать этот клубок.

Но было ли у меня на это время? Мне нужно сосредоточиться на своей работе. На чётких, понятных разделах, схемах, инструкциях. На том, что от меня ждут. Но мысли бунтовали против этого решения.

Я не историк, не исследователь, даже не коллекционер редких книг. Какой смысл лезть туда, где у меня нет ни опыта, ни образования? Я ведь знаю, что это просто каприз ума, любопытство. Но почему-то ощущение совсем другое. Будто кто-то протягивает мне невидимую руку – и стоит ухватиться за неё, как дороги назад уже не будет. Желание разгадать тайну происхождения книги приводит меня к изучению старых изданий и того, что стояло за их созданием.

Репринт, букинистика, антиквариат

Я никогда не любила историю.

В школе исторические даты путались у меня в голове быстрее, чем петельки на первых попытках вязать спицами. Я запоминала только самые очевидные вещи: Пётр I прорубил окно в Европу, Екатерина II писала Вольтеру, а Наполеон зачем-то пришел в Россию. Всё остальное казалось слишком сложным и совершенно бесполезным в повседневной жизни.

Я никогда не понимала всей этой суеты вокруг детективов.

Зачем читать о преступлениях и убийствах, когда можно погрузиться в рассказ со счастливым концом? Жизнь и так полна неизвестности, зачем добавлять ещё?

Но вот ведь парадокс: теперь я сижу, окружённая книгами, ноутбуком и блокнотом с каракулями, и пытаюсь разобраться в истории книжного рынка XIX века.

– Ну, кто бы мог подумать? История, расследование, и я, – бормочу себе под нос и лениво пролистываю очередную статью.

Начну с главного открытия: репринты – это коварная штука.

Допустим, вы нашли старую книгу. Она выглядит внушительно: твёрдый переплёт, винтажный стиль, страницы, которые слегка пожелтели от времени. Вы держите её в руках, с благоговением перелистываете и думаете: «Ого, ей больше ста лет!»

А вот и нет.

Репринт – это просто переиздание без изменений. Иногда его печатают так, чтобы он выглядел «по-старинному», иногда даже оставляют дореволюционную орфографию (чтобы запутать таких, как я). Но по факту книга могла быть напечатана хоть вчера.

– Значит, моя книга 1902 года всего лишь копия. – Озвучиваю я вслух факт, который назревает в голове.

Я возвращаюсь к заметкам.

Второй термин, который всплыл в моих поисках, – букинистические книги. Это такие старые издания, которые можно найти в магазинах подержанных книг. Они не считаются раритетами, но всё же имеют какую-то ценность.

То есть если вы вдруг нашли у бабушки на даче издание романа Тургенева – не спешите думать, что теперь можно купить себе домик в Ницце. Скорее всего, это просто хорошая, но не очень редкая книга.

Я набираю в поиске: «Курс женских рукоделий» букинистическое издание купить».

Результаты выдают сотни ссылок.

– Подождите… их так много?

Книг действительно больше, чем ожидалось. И все с разными годами издания. 1981, 1992, 1995… Причём тексты внутри почти одинаковые.

– Что-то здесь не так, – пробормотала я, потягивая уже холодный чай.

Теперь о самом интересном. Антикварные книги – это уже другой уровень. Они действительно редкие и ценные. Они могут стоить десятки, а то и сотни тысяч рублей. Иногда даже больше. Их отличие от букинистики в том, что они обычно старше ста лет, их выпущено ограниченное количество экземпляров, и у них может быть история – например, книга могла принадлежать известному человеку. И, что самое главное, это дореволюционные издания, то есть опубликованы до 1917 года (4).