Полная версия

Оружейник из Милана

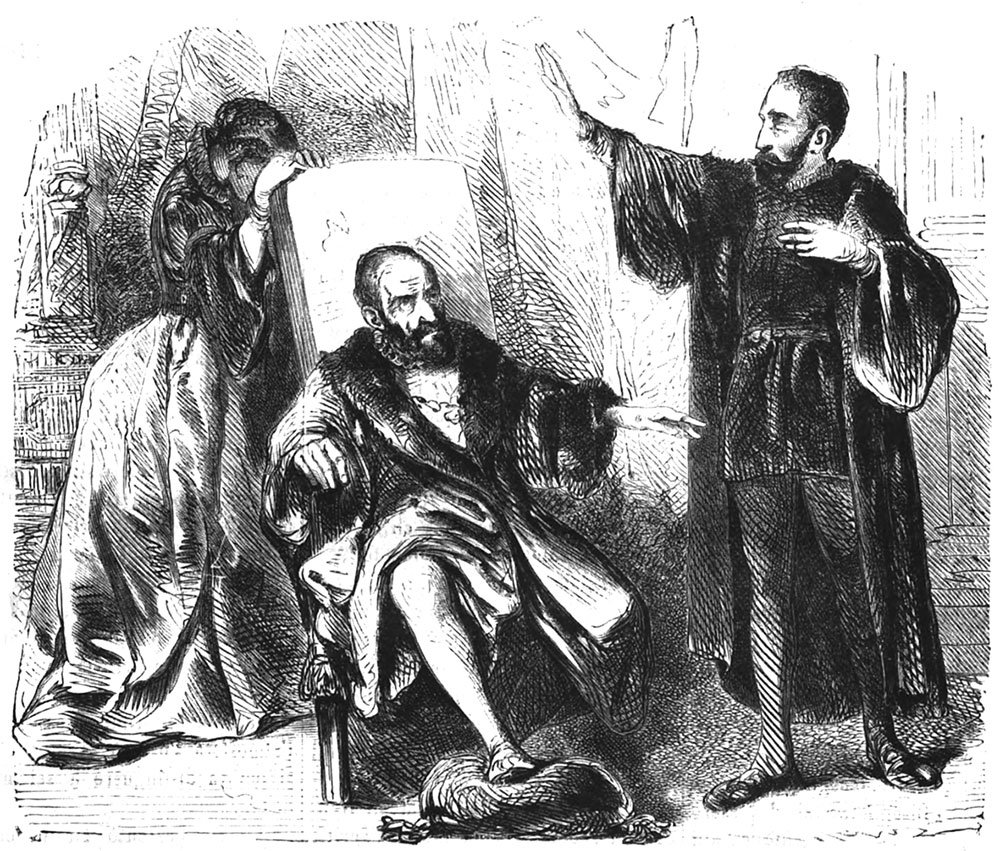

Глаза старого короля полыхнули грозным огнем.

– Ох! – произнес он. – Если бы я был уверен, что кто-то сознательно поднял руку на сына короля Франции, то сам бы поджег костер, который повелел бы приготовить для преступника на Гревской площади…

Герцогиня опустила голову; при упоминании имени мужа, этого страшного человека, который вот уже двадцать лет втихомолку строил козни и проклинал правителя, к чьим ногам его приковывали долг, уважение и почтение, она пришла в трепет. Нет никаких сомнений в том, что в будущем, после смерти короля, она больше всего боялась попасть в руки своего злобного мужа, это был один из самых затаенных ее страхов.

А смерть Франциска была близка, и его бледное лицо красноречиво об этом говорило.

Король впал в состояние глубокой задумчивости и пребывал в нем несколько минут, в течение которых герцогиня не осмелилась его побеспокоить.

Затем он резко поднял голову и сказал:

– Мадам, полагаю, что дни мои сочтены и смертный час мой уже близок…

– Сир… сир… откуда эти мрачные мысли? Откуда эти безумные страхи? Вы же по-прежнему молоды и полны сил!

На бледных губах короля появилась печальная улыбка.

– Мне пятьдесят три года, – сказал он, – для обычных мужчин – это зрелый возраст, возраст расцвета сил; но для королей это старость… Корона, которая в течение тридцати лет венчала мое чело, была настолько тяжелой, что вес ее придавил меня к земле и теперь тянет за собой в могилу, из-за нее я сейчас стою перед бездонной пропастью… Ведь вам, герцогиня, известно, что смерть околдовывает, она притягивает к себе тех, кто не осмеливается взглянуть ей в глаза… Но ведь я столько бравировал ею и презирал ее! Разве в ночь накануне битвы при Мариньяно я не спал под лафетом пушки? Разве я, перед тем как сложить шпагу перед мясником в битве при Павии, не звал ее, не бросал ей вызов? Все это, бедная моя герцогиня, изнашивает слабое человеческое тело, какой бы сильной ни была заключенная в нем душа. От всего этого чело и сердце бороздят преждевременные морщины, волосы начинают серебриться сединой, а мысль становится тяжелой и неповоротливой. Я стар, мне кажется, что я прожил почти сто лет. И я чувствую, что скоро умру…

Герцогиня закрыла лицо руками, чтобы скрыть свои слезы.

– Душа моя, – продолжал Франциск I, – поклянитесь мне…

– Говорите, сир, говорите… – шептала мадам д’Этамп, – подавляя рвущийся наружу стон.

– Говорят что те, кто стоит на пороге смерти, обладают редким даром предвидения и что с приближением высшего часа перед ними приподнимается завеса будущего… Ну что ж! Герцогиня, если это правда, то я, слово короля, утверждаю, что сын мой жив и что вы его еще увидите…

Из груди мадам д’Этамп вырвался стон, сердце матери затрепетало.

– Ах! – в неописуемой радости закричала она. – Сир, разве это может быть правдой? Мой сын! Мой сын! Мой обожаемый Рафаэль…

– Выслушайте меня, – продолжал король, – выслушайте меня, душа моя… Сейчас вы поклянетесь мне, что отыщете моего сына. Что ради этого, если потребуется, перевернете землю и небо, но найдете его…

– Ах! – воскликнула герцогиня. – Можете ли вы, сир, настаивать на подобных клятвах? Да и кому как не любящей матери искать своего сына?

– Хорошо! – ответил король. – Затем, душа моя, когда вы его найдете, то поговорите с ним обо мне и передадите от меня вот эти шкатулку и шпагу…

И король указал герцогине на небольшой ларец, украшенный резьбой работы Бенвенуто, а затем на шпагу, висевшую в изголовье его кровати.

– В шкатулке содержится двести тысяч турских ливров в виде письменного распоряжения венецианским иудеям-ростовщикам выдать подателю сего означенную сумму, – сказал Франциск, – это то состояние, которое я ему предназначаю. А шпага – та самая, которую я вручил мяснику после битвы при Павии. Шпага, которая была при мне во время сражения при Мариньяно, теперь принадлежит дофину. Но при этом, герцогиня, скажите ему, нашему сыну, этому тайному плоду нашей любви, этому ребенку, которого я тихо люблю и лелею, что шпага, которой человек больше всего гордится, отнюдь не та, которую он вкладывает в ножны вечером после победоносных сражений, а та, которую он с высоко поднятой головой, с горделивым взором и отчаянием в сердце вручает врагу. Потому что вместе с ней он вручает победителю и свою душу. Ему нужно будет опоясать себя ею и всегда носить с собой. Может быть, она принесет ему счастье…

Герцогиня плакала.

Франциск внезапно встал и нетвердой походкой направился к круглому столику на одной ножке со стоящим на нем серебряным колокольчиком.

– Мирон! Мирон! – позвал он, ударяя по колокольчику эбеновой палочкой.

Лекарь явился на зов.

– Дитя мое, – с улыбкой сказал Франциск, – первый министр умирающего короля, это, конечно же, его врач.

Мирон молчал.

Молчание его было зловещим, словно похоронный звон.

– Ответь мне честно, – продолжал король, – я стою на пороге вечности?

– Ах! Сир, не дай Боже… – воскликнул молодой врач.

– Может ли наука продлить мои дни?…

Мирон вздрогнул и опустил голову.

– Наука, – ответил он, – может противостоять болезням, но она не в состоянии справиться с истощением.

– Вот видите, мадам, – сказал он, – ножны стерлись о клинок… жизнь уходит!

И тогда этот героический правитель ощутил в душе и на сердце нечто вроде горьких сожалений по поводу того, что приближающаяся смерть его будет тихой и спокойной. В глазах полыхнул львиный блеск, король горделиво запрокинул голову назад и лихорадочно прошептал:

– Быть посвященным в рыцари Баярдом, носить имя Франциска I и умереть в своей постели… какая тоска! Неужели салют из пушек Лувра в честь моей кончины будет лучше, чем салют боевых орудий? А мой стяг, почерневший от дыма и исполосованный картечью, неужели из него получился бы худший саван, чем тот кусок материи с изображением лилий, что ждет меня в Сен-Дени? Боже мой! Боже мой! Почему ты не позволил, чтобы Франциск де Валуа, первейший из своего рода, умер со шлемом на голове, шпагой в руке и взором, обращенным на врага?

– Ответь мне честно

В глазах монарха заблестели слезы уязвленной гордости, повернувшись к Мирону, он добавил:

– Сколько мне осталось?

– Может быть восемь дней… может быть…

При этих словах Мирон умолк.

– Продолжай! – властно молвил король.

– Может быть больше… – закончил свою мысль лекарь.

– Ну хорошо! Днем больше, днем меньше – какая разница! Мирон, я хочу умереть в Лувре, под балдахином своей кровати, под золотистым пологом с изображенными на нем лилиями, в этой королевской обители, которая благодаря мне стала такой изумительной и великолепной, посреди огромного Парижа, который приветствовал меня и хлопал в ладоши, когда я возвращался в его стены на следующий день после сражений. Меня можно перевезти в Париж?

Мирон, казалось, на несколько мгновений задумался, затем пристально, с пытливым вниманием врача, изучающего течение болезни, всмотрелся в бледное, изможденное лицо.

– Да, – наконец ответил он, – в паланкине.

Король вздохнул.

– Значит, я больше никогда не вдену ногу в стремя? – грустно произнес он. – И меня больше никто и никогда не увидит в седле? Ох! Боже мой! Боже мой! Быть королем и умереть прикованным к постели… Солнце Мариньяно, мрачный закат Павии, где вы?

– Сир, – покачал головой врач, – вы преувеличиваете представление о состоянии вашего здоровья. Вы можете прожить еще много дней. И как знать? Быть может, случится чудо… И если Господь сохранит народу такого короля как вы, разве не будет это самым великим, самым могущественным чудом…

Франциск молча протянул Мирону руку.

– Я не вижу никаких препятствий для того, чтобы доставить вас, Ваше Величество, в Лувр, но только при одном условии… Что вы немного отдохнете после треволнений минувшей ночи.

– Значит, мне нужно поспать?

– Хотя бы несколько часов, сир.

И Мирон подал герцогине условный знак, который та прекрасно поняла.

– Мирон прав, – сказала она, – Вашему Величеству необходим отдых.

– Так тому и быть! – утомленно вздохнув, ответил король. – Прощайте, герцогиня…

– До свидания, сир, и до скорого, – сказала она, поднося руку Франциска к губам.

Мирон продолжал изучать лицо короля с упорным вниманием, столь присущим глашатаям науки. Про себя он говорил:

«Через два дня короля Франции будут звать не Франциск I, а Генрих II… наш король – уже мертвец».

Расстроенная герцогиня д’Этамп, с сердцем, преисполненным самых мрачных предчувствий, направилась к Екатерине Медичи, которая вернулась в свои покои и с нетерпением дожидалась новостей о короле.

– Ах! Мадам! – сказала герцогиня, входя в комнату. – Через несколько часов Франция подвергнется суровому испытанию… король умирает!

Екатерина вскрикнула и стала совершенно бледной…

– Боже мой! Боже мой! – в страхе сказала она. – И я что же, стану королевой?

– Увы!

– Королевой только на словах! – с горькой иронией в голосе прошептала юная принцесса. – Королевой смехотворной и не обладающей никакой властью; живой статуей, восхищение которой будут выказывать устами, но отнюдь не сердцем; лживым идолом, в могущество которого никто не будет верить…

– Мадам…

– Ах! – воскликнула принцесса, губы которой растянулись в легкой усмешке, выдававшей всю ее боль. – Разве вы не видите, что уже сегодня возводится пьедестал, на который взойдет герцогиня де Пуатье? Разве вы не видите, что уже сегодня все эти изголодавшиеся прихлебатели будущей королевы, все эти тщеславные, надменные и полные ненависти дворяне, которых бремя долга делает столь нетерпеливыми, толпятся в передней этой фактической правительницы, которая, узурпировав власть, будет затмевать мое истинное величие?..

И Екатерина украдкой смахнула слезу, свидетельствующую о непримиримой гордыне рода Медичи.

– Бедная королева! – прошептала герцогиня, перед лицом этих страданий забывая о своей собственной боли. – Бедная королева… Так значит вы любили дофина?

По телу Екатерины пробежала дрожь.

– Нет, – ответила она, – и тем не менее…

Мадам д’Этамп смотрела на нее с нежной настойчивостью.

– И тем не менее, – продолжила Екатерина, – мне кажется, что я могла бы его полюбить…

Из груди юной принцессы вырвался такой протяжный, такой отчаянный вздох, что мадам д’Этамп ощутила к ней ту глубокую симпатию, которую женщины испытывают, когда за страстными мучениями угадывают любовь, эту первопричину настоящих страданий…

Юная принцесса сидела на турецком диване, наподобие тех, которые можно увидеть во дворце ее предков, во Флоренции, в одном из тех итальянских городов, которым Венеция привила вкус ко всему восточному. Этот диван, стоявший у широко распахнутого стрельчатого окна, позволял ей вдыхать свежие запахи, долетающие из парка и сада на крыльях весеннего ветра, и восхищаться пейзажем, открывавшимся взору из окон замка.

Вне всяких сомнений, это было место, а может и время таинственных признаний, поэтому мадам д’Этамп взяла маленькую смуглую ладошку итальянки в свои белые ручки и сказала:

– Ах, мадам! Как бы мне хотелось, чтобы для меня вы были не королевой, а дочерью…

– Почему? – спросила Екатерина, подставляя лоб для поцелуя.

– Почему? – повторила герцогиня. – Потому что тогда я обняла бы вас, прижала к сердцу и сказала бы: «Бедное мое, милое дитя, я догадываюсь, что за этим вздохом, вздымающим твою грудь, за этими слезами, поблескивающими в уголках твоих больших черных глаз, за этой грустью, опечалившей твое чело, кроется какая-то тайна».

Щеки Екатерины в мгновение ока залились румянцем, тотчас уступившим место смертельной бледности.

– Хорошо, – прошептала она, – вы единственная, кто был добр ко мне, кто питал уважение к бедной принцессе, оказавшейся в изгнании вдали от родины, при враждебно настроенном дворе другого государства; вы никогда не смотрели презрительно или свысока на дочь Медичи, которая стала принцессой Франции, хотя была из рода принцев-торговцев; может случиться так, что вы будете единственной подругой этой королевы, всеми покинутой и брошенной в день своего коронования; поэтому я разрешаю вам называть меня своей дочерью…

Герцогиня заключила Екатерину Медичи в свои объятия.

– Дитя мое, – прошептала она, – откройте мне душу, доверьтесь мне… Вы любите…

– Может быть… – вздохнула Екатерина.

– И этот мужчина, который впервые в жизни заставил ваше сердце биться под лазурным небом вашей прекрасной родины, был отнюдь не наследник престола…

– Нет, – покачала головой принцесса.

– Бедное дитя… бедная принцесса… бедная королева… Неужели это ваша извечная судьба, неумолимый и безжалостный рок, преследующий всех дочерей грандов и королей, чья красота и любовь зависит от политических капризов?…Тот, кого вы любили, наверное был простым дворянином…

– Я не знаю, – прошептала Екатерина.

Герцогиня жестом выразила свое удивление.

– Я виделась с ним в течение часа, а то и меньше… один-единственный раз…

Затем дофина поднесла руку к груди и горестно добавила:

– Ах! Он по-прежнему в моем сердце…

И в глазах Екатерины вновь заблестели слезы.

– Боже мой! – едва слышно сказала она. – Я даже не знаю как его зовут…

Она на мгновение замолчала, словно желая насладиться сладкой горечью своих воспоминаний, затем, следуя тому же порыву взаимной симпатии и доверия, который до этого ощутила герцогиня, бросилась к ней в объятия и сказала:

– Я хочу чтобы вы все знали… потому что эта тайна угнетает меня и давит… потому что воспоминания эти для меня стали пыткой…

– Говорите, мадам, говори, дитя мое… Представьте себе, что я ваша мать…

– Знаете, – продолжала Екатерина, – почему я смогла бы полюбить наследника престола, моего супруга, почему я так ужасно страдала, после того как он бросил меня, и почему так болезненно переносила триумф моей соперницы? Все дело в том, что в нем я любила бы отнюдь не его… И в том, что дофин постоянно напоминал бы мне того удивительного человека, чей голос в течение десяти минут звучал у меня в ушах, чей взгляд на мгновение пересекся с моим, чтобы навсегда поселить в моем сердце волнение и тревогу…

– За всем этим кроется какая-то тайна! – прошептала герцогиня, совершенно не улавливая смысла этого необычного признания.

– О да! – продолжала дофина. – Тайна… тайна необъяснимая… но не перебивайте меня, мадам, дослушайте… Это случилось в прошлом году, в Милане… как-то вечером… я вместе со своей фрейлиной, синьориной Марией ди Польве, ныне маркизой де Сент-Андре, облачались в маскарадные костюмы для бала, который миланская знать устроила в нашу честь, то есть в честь моего отца и меня. Среди приглашенных распространился слух, что я буду переодета греческой крестьянкой, а Мария – французской придворной дамой. Мне показалось, что будет забавно обмануть ожидания собравшихся, попросив фрейлину облачиться в мой костюм, а самой надеть тот, который изначально предназначался ей. Роковая прихоть! В тот момент, когда мы выходили из моей молельни, к нам подошел какой-то кавалер, решив, что я Мария, попросил уделить ему несколько минут и сказал: «Мадам, господин де Сент-Андре любит вас… из любви к вам завтра он будет драться на дуэли… и ему хотелось бы в последний раз увидеться с вами…» Что еще он мне сказал? Я не знаю… Но его взгляд, голос, жесты тут же заставили мое сердце биться с неистовой силой; ноги подо мной подкосились, а на висках проступил холодный пот… по телу моему прокатилась смертельная дрожь… Я почувствовала что только что навеки связала с этим человеком свое сердце, душу и жизнь… С человеком, которого я совершенно не знала… мне было неведомо его имя… об этом мне смог бы сказать лишь один человек… но я его никогда не спрашивала…

– Почему? – спросила мадам д’Этамп, глубоко тронутая словами принцессы.

– По-видимому, потому, что начни я расспрашивать о нем маркиза де Сент-Андре, я тут же выдала бы себя… и открыла бы ему тайну своей любви… он увидел бы, как я бледнею и дрожу… Так вот! – продолжала принцесса. – Через месяц во Флоренции мне представили моего жениха, наследника французского престола, Генриха де Валуа… Ах, герцогиня, герцогиня… что я тогда перенесла, о том никто никогда не узнает… от удивления и ужаса я не смогла сдержать рвущийся наружу крик…

– Это, конечно же, был он! – воскликнула мадам д’Этамп.

– Нет, – ответила Екатерина, – это был не он, ведь дофин приехал из Франции и до этого никогда не был в Милане. Но этот человек, этот незнакомец, которого я никогда не должна была больше увидеть, был так странно, так удивительно похож на наследника престола, что поставь их рядом, можно было бы сказать, что они близнецы.

При этих словах из груди герцогини вырвался душераздирающий крик, в котором была неописуемая радость и невыразимая тревога.

– Это он! – прошептала она. – Это он!

Смертельная бледность и прерывающийся голос герцогини произвели на юную дофину не меньшее впечатление, чем ее собственный рассказ – на мадам д’Этамп.

– Так вы его знаете! – воскликнула она.

Услышав этот вопрос, столь внезапный, прямой и, по-видимому, совершенно для нее неожиданный, мадам д’Этамп забыла о том, о чем женщины забывают крайне редко – об искусстве скрывать свой возраст.

– Это мой сын! – ответила она.

При этих словах признания, дофина отступила на шаг и вскрикнула.

– Ваш сын! – сказала она. – Сын короля?

– Да, – невнятно прошептала герцогиня, уже раскаиваясь в том, что так опрометчиво поддалась этому порыву искренности и чистосердечия, – или по крайней мере…

– По крайней мере что?.. – допытывалась Екатерина.

– Это может быть он… – со вздохом сказала мадам д’Этамп.

Затем, словно испытывая горькие сожаления по поводу этого нелегкого и столь болезненного признания, добавила:

– Но проводить здесь связь… я, несомненно, сошла с ума… в конце концов, он намного моложе дофина… да и потом… как он мог оказаться в Милане?

Екатерина Медичи жадно слушала, и в голове ее медленно рождался проблеск истины.

– Мадам, – вдруг сказала она герцогине, которая стала задумчивой, – теперь я могла бы поклясться, что это сын короля.

Мадам д’Этамп была охвачена сильнейшим волнением и ее женское кокетство вновь уступило материнскому инстинкту.

– Сколько ему лет? – спросила она.

– Я не знаю, но на вид примерно двадцать – двадцать пять.

–Двадцать пять лет! Так оно и есть… Мой Рафаэль родился в Шамборе[19] в сентябре тысяча пятьсот двадцатого года… когда его у меня похитили, ему было четыре года.

–Ах!– сказала Екатерина с детской радостью в голосе, ведь ей показалось, что сейчас герцогиня будет говорить о нём, о человеке, про которого ей до этого не рассказывала ни одна живая душа. – Ах, мадам, поведайте мне об этом, посвятите меня во все… Как был похищен ваш сын?

Но герцогиня, казалось, была без остатка поглощена своими тяжкими думами и ничего не ответила.

Что происходило в ее душе? Увы! По-видимому, эгоистичные мысли уже взяли верх над тем материнским порывом, которому она поддалась несколько минут назад. Теперь она уже надеялась увидеть не сына, а человека, который защитит ее от сурового отношения наследника престола, от ненависти ее соперницы, Дианы де Пуатье; от неблагодарности всех этих подлых, угодливых придворных, которые сегодня пресмыкаются и ползают перед ней, а завтра станут ее злейшими врагами. И вместо того, чтобы ответить на вопрос дофины, она вдруг спросила:

– Значит раньше вы этого человека не видели?

– Никогда…

– И имени его не знаете?

– Разве я осмелилась бы спросить?

– Но разве несколько минут назад, – продолжала герцогиня с упорным хладнокровием человека, желающего достичь поставленной цели и отбрасывающего любые эмоции, – вы не говорили мне, что назвать его вам мог бы один человек?

– Да, это маркиз де Сент-Андре.

– Ну хорошо! – сказала мадам д’Этамп. – В таком случае он мне все расскажет.

Дофина задрожала.

– Ох! – сказала она. – А зачем его об этом спрашивать?

– Зачем? – в воодушевлении воскликнула герцогиня. – Но разве я не должна отыскать своего сына?

– Это так… – прошептала юная принцесса. – Не смею возражать.

– Где сейчас маркиз де Сент-Андре?

– В Париже, со своей юной супругой, которую я отпустила на неограниченное время. Вместе с тем, – с улыбкой добавила дофина, – медовый месяц длится уже довольно долго и мне ужасно не хватает моей бедной Марии.

– Ну хорошо! – с живостью в голосе сказала герцогиня. – Мы едем в Париж.

– Но… – пробормотала дофина, взволнованная от охвативших ее смутных, мрачных предчувствий, – почему такая спешка… зачем оставлять короля?

– Я хочу найти сына! – воскликнула мадам д’Этамп.

Затем встала, резко позвонила в колокольчик и когда на ее зов появился привратник с белым жезлом в руке, приказала подать паланкин.

Герцогиня больше не думала о короле, теперь ею завладели новые, неотступные и неотвязные мысли. Она хотела немедленно, или, по крайней мере, как можно быстрее, вновь обрести сына, надолго забытого, найти его до смерти короля, подвести его к постели умирающего и таким образом сделать его своим защитником и покровителем.

– Ах! – думала она. – Он должен обязательно приехать сюда… Даже если по дороге из Парижа в Милан придется загнать сотню лошадей, он должен предстать перед королем, который всегда любил его и тайком оплакивал.

Мадам д’Этамп пребывала в столь возбужденном состоянии, что Екатерина не осмелилась воспользоваться каким-либо предлогом, чтобы противостоять этому ее решению.

– Поехали, принцесса, поехали, мадам! – вновь воскликнула герцогиня. – Мы должны любой ценой увидеть маркиза де Сент-Андре. Ведь если это он… Ах! Вы и не догадываетесь, что один вид его продлит земное существование короля… Вам же неведомо, какой пылкой любовью Его Величество окружил память об этом сыне, который был рожден в тайне от всех и которого он считает давно умершим… Если мы его найдем, если подведем его к стопам монарха, готового вот-вот угаснуть… Ох! Тогда Господь сотворит чудо…

По-видимому, в экзальтации мадам д’Этамп было чересчур много пафоса, чтобы считать ее искренней, но дофина не обратила на это внимания и сказала:

– Хорошо! Едем в Париж… Едем, мадам, не будем терять ни минуты!

И может быть, произнося эти слова, Екатерина, сама того не сознавая, уступала не желанию продлить жизнь короля, а совсем другому чувству…

Она была женщиной, ей была присуща наивная юношеская душевная чистота, она любила…

Она надеялась увидеть его вновь!

В порыве радостного исступления герцогиня поспешила к королю! Она собиралась броситься к ногам монарха и сказать ему:

– Сир, сир, вы были правы… мы отыщем нашего сына… наш мальчик жив…

Но на пороге королевских апартаментов герцогиня встретила Мирона, спокойного, холодного и бесстрастного, который преградил ей путь, сказав лишь два слова:

– Король спит!

– Боже мой! – горячо воскликнула мадам д’Этамп. – Я же должна ехать в Париж, немедленно… сию же минуту…

– Мадам, – твердо сказал доктор, – король спит; не исключено, что в будущем он долго не сможет насладиться несколькими часами покоя; если мы хотим отсрочить его смертный час и продлить жизнь, разрушить которую может даже слабое дуновение, давайте уважать его сон…

Волнение герцогини достигло предела.

– Мирон, – сказала она, – говорите со мной искренне и скажите мне правду – целиком и полностью.

– Беспрекословно вам повинуюсь, мадам. Спрашивайте.

– Королю и в самом деле угрожает смертельная опасность?

– Да.

– Несколько дней он еще проживет?

– Возможно… но о том ведает только Господь. Его Величество намеревается отправиться в Париж, ему хочется оказаться в Лувре… Усталость от перенесенного пути может приблизить час его кончины.

– Понятно! В таком случае вы должны воспрепятствовать его отъезду… так нужно!

– Я не могу, – прошептал Мирон, – король есть король, перед его волей должны склоняться все без исключения.

Из груди герцогини вырвался сдавленный вздох.

– Боже мой! – сказала она. – Сделайте так, чтобы он прожил еще восемь дней.

Затем, по-прежнему обращаясь к Мирону, добавила:

– Я еду в Париж; точнее даже не еду, а лечу. Там я собираюсь отыскать ключ к тайне, которая, не исключено, продлит жизнь королю. Скажете ему, что я уехала, чтобы приготовить Париж и Лувр к его возвращению и что я буду ждать его там… Прощайте… мне пора…

II. О неаполитанце Джузеппе, который вновь появляется на сцене

В верхнем течении Сены, на ее левом берегу, в том самом месте, где сегодня возвышаются последние убогие дома предместья Сен-Марсель, где начинается, или, если угодно, заканчивается Латинский квартал, в те времена можно было увидеть небольшой, одиноко стоявший особняк, башенки которого купались в воде и, казалось, меланхолично взирали на горделивые фронтоны Лувра, этой величественной обители королей.