Полная версия

Оружейник из Милана

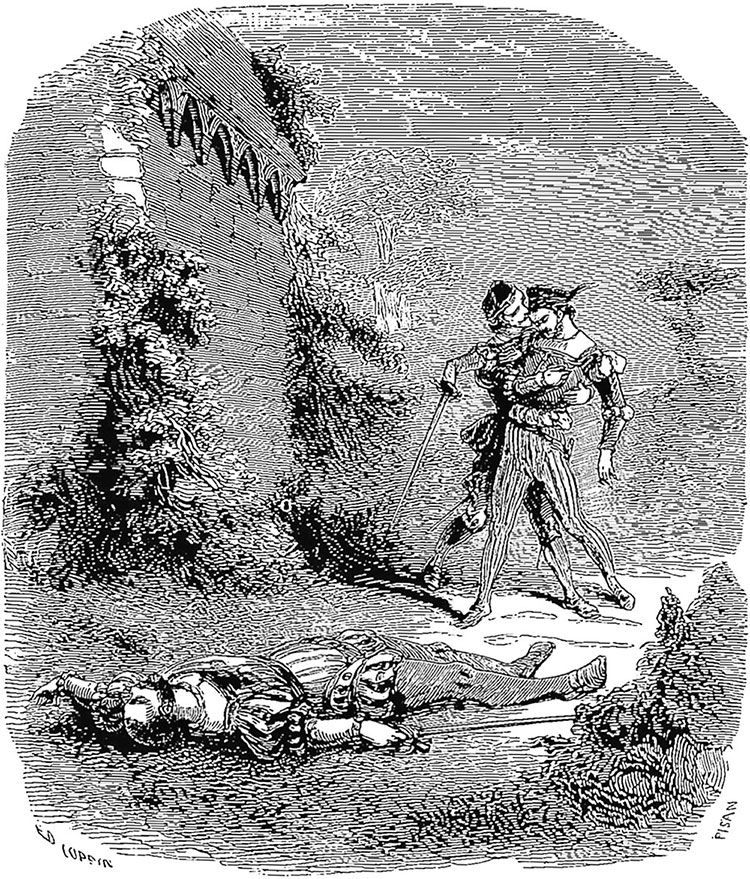

– Послушайте, – прошептал Рафаэль, – я думаю что умру… поэтому мне можно говорить… Я хочу признаться вам… Я люблю женщину, которая не может быть моей… от которой меня отделяет непреодолимое препятствие… женщину, которую я впервые увидел вчера и которой любовался десять минут… женщину, с которой была бы неразрывно связана вся моя дальнейшая жизнь, я это чувствую…

– Но кто же она, эта женщина? – с живостью в голосе спросил Сент-Андре, по-прежнему поддерживая Рафаэля, который слабел все больше и больше.

– Это та, кого любите вы… та, которой я отнес от вас любовное послание…

– О, несчастный! – простонал Сент-Андре. – Послание от меня вы отнесли отнюдь не Марии…

– Кому же тогда? – вскричал Рафаэль, выпрямившись во весь рост, несмотря на вытекающую из раны кровь. – Кто она?.. Кто та женщина, которую я вчера видел?..

– Это принцесса Медичи, Екатерина… Будущая королева Франции!

– Ох! – прошептал Рафаэль, вновь покачнувшись. – От этого я счастливее не стану… ведь я – кузнец Рафаэль…

В этот момент молодые люди услышали вдали топот скачущих галопом лошадей. Затем шум стал приближаться и они увидели как из Туринских ворот, вздымая облако пыли, выехал блестящий кортеж флорентийских принцев. Сверкающие доспехи и украшенные султанами шлемы сияли на солнце… трубы трубили военный марш… Рядом со старым герцогом скакала верхом его дочь, красавица Екатерина…

Она проехала в нескольких шагах от Рафаэля, с трудом еще державшегося на ногах. Возможно, она его узнала – лицо ее внезапно побледнело.

– Что же вы наделали?

Но Рафаэль был облачен в красный камзол, поэтому она не видела крови, которая капля за каплей вытекала из его груди на землю.

Блестящий кортеж проехал мимо, не обращая внимания на этих двух неподвижно застывших молодых людей и на окровавленный труп синьора делла Скала.

Тогда из груди оружейника вырвался сдавленный крик. Уступив боли, он упал, потеряв сознание на руках своего друга.

* * *Прошло несколько месяцев. Рана Рафаэля была настолько серьезной, что жизнь его много дней висела на волоске.

Три месяца старый оружейник Гуаста-Карне и белокурая Марианна не отходили от его постели, преданно и без устали сражаясь со смертью и оспаривая у нее эту жертву.

И в течение этих трех месяцев юная девушка слышала, как Рафаэль в бреду хрипло произносил слова, говорил о нежности и любви и едва слышно называл какое-то имя. Но это имя было не Марианна.

Вместе с тем, Рафаэль никогда не произносил его достаточно громко для того, чтобы его можно было расслышать и таким образом никого не посвящал в тайну своей любви.

Тайной этой владел лишь один человек – маркиз де Сент-Андре…

Но Сент-Андре уехал, он вернулся во Францию и направился в Париж.

И вот наконец жизненная энергия и молодость одержали победу над смертью. Оружейник стал постепенно выздоравливать и в конечном итоге вновь вернулся к своему привычному укладу, тихому, спокойному, наполненному трудами. Но несмотря на то, что силы вернулись к нему, он оставался нелюдимым и мрачным. Он стал еще молчаливее и задумчивее, чем во времена своей меланхоличной юности. Казалось, что его преследуют какие-то невидимые призраки, снедает некая навязчивая мысль, что он полностью поглощен какой-то идеей.

– Мой бедный мальчик теряет рассудок, – с болью в голосе шептал старый оружейник.

Марианна вздыхала и упавшим голосом говорила:

– Увы! Я разгадала страшную тайну Рафаэля… он любит не меня…

Дни сменяли друг друга, но улыбка на бледных губах молодого человека так и не появлялась, а в его разбитом сердце никак не могли вновь поселиться мир и покой.

Рафаэль, казалось, умирал от какой-то неведомой болезни.

Как-то утром он направился в спальню своего приемного отца и застал там его за чтением большого пергамента, только что привезенного каким-то прибывшим из-за границы дворянином.

– Учитель, – грустно сказал Рафаэль, – вы подобрали меня продрогшим от холода, всеми брошенным и умирающим от голода. В вашем доме я вырос, вы любили меня как сына и я должен бы быть самым счастливым человеком из всех, кому вы дали пристанище и кров. Но судьба распорядилась иначе… Я собираюсь уехать… Меня влечет какая-то неведомая сила, меня зовет за собой роковая страсть, меня душат амбиции… Я жажду славы, приключений, сражений… Мне ничего не известно о своем происхождении, но я чувствую, что принадлежу к самому знатному и благородному роду… Вы научили меня как выковать шпагу на заказ, но вместо этого я сам хочу носить ее на боку. Мне хочется объехать весь мир и с помощью рапиры завоевать себе доброе, благородное имя. Я хочу отправиться во Францию!

Услышав это слово, Гуаста-Карне вздрогнул и воскликнул:

– Во Францию? Но почему во Францию?

– Разве вы не говорили мне, что герб, вышитый на моей рубашке, своими корнями уходит во Францию?

– Говорил, – ответил учитель.

– Да и потом, быть может во Франции я наконец узнаю тайну своего рождения.

– Дитя мое, – прошептал старый оружейник, смахивая слезу, – мы, я и Марианна, очень тебя любим. Я всегда считал тебя своим сыном, Марианна могла бы стать твоей женой. Может быть, вместе с тобой мы, я и она, могли бы жить тихой, спокойной жизнью, вдали от бурь и потрясений… Бедное дитя! Но ты стал чувствовать на себе дыхание судьбы, а твое благородное сердце разъедают амбиции… Ты хочешь уехать, неблагодарный!…Ну хорошо! Никто не скажет, что старый Гуаста-Карне был эгоистом в своей любви и привязанности… Ступай, дитя мое, ступай сын мой… И будь счастлив… можешь ехать!

После этих слов учитель протянул ученику пергамент, который перед этим читал, и добавил:

– Это письмо от короля Франциска I. Сей великий монарх прослышал обо мне, слава моя докатилась до этого принца, который окружает себя самыми талантливыми, самыми гениальными людьми со всей Европы. Он пожелал чтобы при его дворе был лучший оружейник, лучший в Италии учитель фехтования… Поэтому он написал мне… Но я, дитя мое, слишком стар для того, чтобы покидать родину. Я нуждаюсь в солнце нашей теплой Италии, в ее синем небе, в ее чистом воздухе… Я не хочу оставлять ни дом, в котором умерла моя Лоренцина, твоя приемная мать, и в котором выросла твоя сестра Марианна, ни моих кузнецов, ни столь дорогих моему сердцу учеников. Вместо меня ко французскому двору явишься ты. Ты посвящен во все мои тайны, ты столь же искусен и ловок в мастерстве владения шпагой и не хуже меня умеешь ковать железо и закалять сталь… Король Франции от этого ничего не потеряет! Поезжай, дитя мое. Ступай, и будь счастлив!

Старый оружейник тяжело вздохнул и уронил голову на грудь.

Его мечты о старости, счастье белокурой Марианны, все разбилось в одночасье…

Рафаэль был потерян для них!

Часть первая

I. О том, как король Франциск I рассказал герцогине д’Этамп страшный сон

Апрель щедро украсил первыми цветами и свежей весенней зеленью Рамбуйе – королевскую резиденцию, которую так любил Франциск I, крестник Баярда[12].

Над горизонтом поднималось солнце. Дул теплый ветер; прекрасный лес, примыкавший к замку, был наполнен тихими, невнятными звуками и щебетанием птиц. Луга вновь покрывались густой зеленой травой; друг за дружкой распускались белые маргаритки и синие вьюнки; в мшистых руслах весело журчали ручейки, а под лесной сенью, возвещая о начале охоты, радостно звучали фанфары, которым вторил лай больших охотничьих псов, пока сидящих на привязи.

В Рамбуйе был день псовой охоты. В ней принимал участие весь двор – сиятельный двор Франциска I, блестящее собрание благородных господ, прекрасных юных дам, художников с помеченными печатью гения ликами, поэтов, которые съехались отовсюду, чтобы окружить трон этого монарха, навсегда вошедшего в историю под титулом «Отца образованности».

Там были Бенвенуто Челлини, золотых и серебряных дел мастер из Флоренции; поэт Клеман Маро; пуританин и храбрец Анн де Монморанси; герцогиня Шатобриан, бывшая фаворитка; мадам д’Этамп, фактически королева, столь же прекрасная как и в двадцать лет, несмотря на то, что ей уже перевалило за сорок; юная дофина, мадам Екатерина, не далее как полгода назад ставшая женой Генриха Валуа; а рядом с ней – мадам де Сент-Андре, та самая красавица Мария ди Польве, на которой юный маркиз женился в тот самый день, когда наследник престола надел обручальное кольцо на палец дочери Медичи.

Старый монарх, у которого благодаря несколько запоздалому миру, горькому плоду длившейся в течение тридцати лет войны[13], наконец появилось время для развлечений, видел, что в последние годы его правления трон окружен самыми благородными, самыми талантливыми и гениальными людьми эпохи.

Весь двор последовал за Франциском I в Рамбуйе. У монарха осталась одна-единственная страсть, страсть без остатка поглощавшая всех последних представителей династии Валуа – охота!

Как только на верхушках деревьев набухали почки, а апрельское солнце рассеивало густые зимние туманы, Его Величество покидал строгие, просторные залы Лувра, где последние Валуа буквально умирали от скуки, и отправлялся в Рамбуйе.

И тогда Франциск I чувствовал, что возрождается к жизни. Он, еще вчера задыхавшийся от зловонного воздуха Парижа, дышал полной грудью, а морщины на его челе, омраченном политическими заботами, разглаживались. Надевая зеленый охотничий камзол, чтобы под мрачной сенью леса Рамбуйе загнать оленя, он, в надежде на новую жизнь, улыбался и, казалось, молодел.

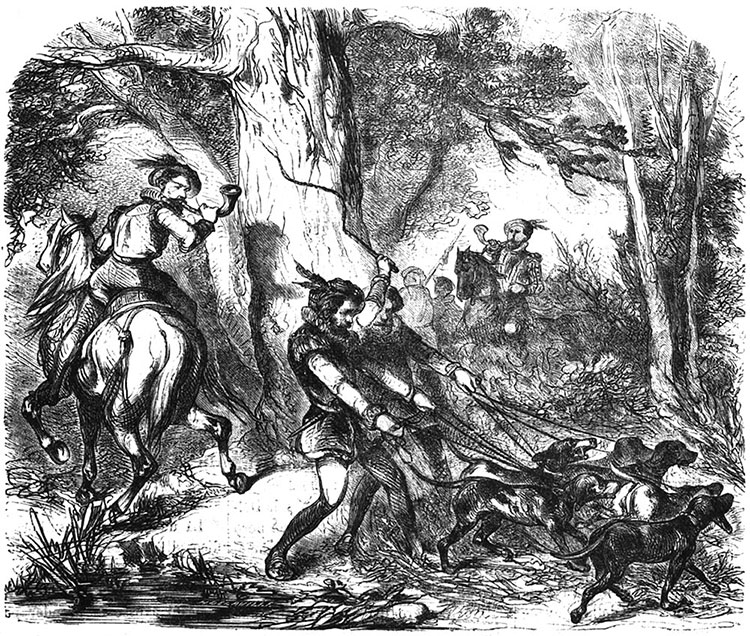

В Рамбуйе был день псовой охоты

К тому же, разве края эти не воскрешали в его памяти столь милые сердцу воспоминания? Вот здесь прекрасная Констанция де Шатобриан позволила себя поцеловать; вон там Диана де Брезе, графиня де Пуатье, полюбила его еще до того, как стала вздыхать по наследнику престола – точной, но более молодой копии знатного узника, плененного под Павией[14]; вот в этом охотничьем домике Его Величество принимал турецкого посла, смиряя у своих ног гордыню преемников Магомета II; а вон в том огромном зале для почетных гостей сиживал плутоватый Карл V, очарованный пышным и вежливым гостеприимством своего французского собрата.

На витраже молельни, где король так любил полистать старинные охотничьи книги, почитать стихи своего любимчика Клемана Маро, поговорить с флорентийцем Челлини, наконец порассуждать на политические темы со своим старым другом Анном де Монморанси, так вот на этом самом витраже он бриллиантом своего перстня начертал строки, впоследствии ставшие знаменитыми:

Женщина так часто меняется,И безумец тот, кто ей доверяется!Женщиной, вдохновившей его на эти вирши, была мадам д’Этамп, которой тогда было двадцать. Сегодня она перешагнула сорокалетний рубеж, но была все так же красива, по-прежнему любима старым королем, ненавидима двором и этой гордячкой Дианой де Пуатье, попытавшейся было занять ее место, но одной единственной улыбкой соперницы свергнутая с пьедестала, на который ее возвела эфемерная благосклонность короля.

Несмотря на время, герцогиня д’Этамп сохранила свою репутацию, власть, могущество и загадочную притягательность.

Герцогиня царствовала над монархом как абсолютная владычица, ее самые легкомысленные желания, самые неслыханные капризы для него были законом.

Любовь короля заставляла склоняться перед гордой герцогиней даже самых непокорных господ и самых завистливых дам. Но в то же время над головой ее сгущались тучи, и если бы Франциск I сошел в могилу и уступил место королю Генриху II, который тут же ввел бы морганатическое правление Дианы де Пуатье, они в тот же день пролились бы бурным потоком ненависти, злобы и проклятий.

Герцогиня готовилась к ударам судьбы, и по мере того, как голова ее августейшего возлюбленного от прожитых лет все больше клонилась вниз, лоб покрывался все более густой сеткой морщин, а черные волосы все гуще серебрились сединой, она испытывал смутное, томительное беспокойство человека, способного предвидеть грядущую катастрофу. Она, эта гордая фаворитка, прекрасно знала, что все улыбки, которыми ее приветствовали, когда она проходила мимо, уступят место презрительным взглядам, а лбы, угодливо склоняющиеся перед ней из страха и уважения, станут высокомерными и надменными в день, когда она не будет править королем Франции…

А король старел…

Он, этот доблестный рыцарь, столько страдал, столько любил, столько сражался! В том году он, печальный и больной, вернулся в свою любимую загородную резиденцию Рамбуйе «с сердцем, полным мрачных предчувствий и душой, облаченной во все черное», как говорил его собрат поэт Клеман Маро.

Он приехал с надеждой и решимостью попросить у тишины здешних полей, у весеннего ветра, у тенистой сени лесов несколько часов покоя, счастья и доброго здравия – трех вещей, в которых он так нуждался на закате своей бурной жизни… Главный ловчий получил специальное указание все устроить так, чтобы весенняя охота была поистине блестящей; на днях королевский собачий двор пополнился сотней великолепных гончих английских кровей из псарни недавно почившего короля Генриха VIII. На соколиный двор по баснословной цене приобрели двадцать пять пар богемских кречетов, самых больших и злобных на всем белом свете.

И наконец император Карл V, сроком на двадцать лет подписавший перемирие со своим благородным противником, перед тем как похоронить свои собственные разбитые иллюзии и пресыщенное величие в тиши и одиночестве монастыря Юсте[15], прислал два десятка андалузских скакунов арабских кровей, которые стали бы предметом восхищения и гордости многих знаменитых шталмейстеров Франции.

Вместе с тем французская знать, та самая знать, которая обожествляла своего несчастного короля-рыцаря, которая страстно почитала искусство, литературу, и все то, что так или иначе сияло в лучах его славы, ревниво толпилась, жаждая милостей и почестей, у этого трона, так долго качавшегося, ожидая когда он, наконец, прочно утвердится на своих незыблемых основах.

Казалось, что весь свет предчувствовал близкую кончину этого великого человека, благодаря которому сей блестящий век стали называть эпохой Ренессанса, и своим восхищением хотел отдать последнюю дань уважения этому заходящему солнцу.

Посреди этого блестящего двора, несмотря на всю его милую услужливость и рвение, несмотря на немыслимые праздники, которые позже, с расстояния в десять лет, стали напоминать фееричное великолепие встречи на Поле золотой парчи[16], Франциск I медленно умирал. Улыбка больше не появлялась у него на устах, его покидали силы и энергия. Вечером, в дни охоты, он, изнемогая от усталости, покидал пиршественный зал, а во время королевских ужинов порой забывал опрокинуть украшенный чеканкой Челлини кубок, в котором содержался кагор – галантный напиток той эпохи.

Словно предчувствуя приближение торжественного часа, король часто пребывал в мрачном расположении духа, его одолевали приступы меланхолии, рассеять которую, да и то лишь наполовину, могли только герцогиня д’Этамп и юная Екатерина.

К юной дофине Франциск I питал нежную привязанность. Ее красота, молодость, ее задумчивость и меланхолия, источником которой, казалось, была какая-то неведомая боль, омрачавшая ее чело, будто бы вырезанное из слоновой кости, покорили сердце короля и расположили его к юной принцессе.

В то же время фаворитка и будущая королева прониклись какой-то таинственной, необъяснимой симпатией друг к другу.

Может, они предвидели, что впереди их обеих ждут беды и несчастья? Или между ними, помимо их воли, установилась какая-то мистическая связь? Может, каждая из них испытывала потребность объединиться с кем-то против грядущей ненависти двора (а двор ненавидел итальянку без всякой на то причины) и против горделивого владычества Дианы Пуатье, которое с пришествием дофина должно было превратиться в деспотию и тиранию?

Это не смог бы сказать никто, – даже они сами.

Видя эту тесную дружбу, связавшую двух женщин сразу по прибытии юной дофины в Лувр, Франциск I улыбался и радовался; как и они, король предвидел будущее, то самое будущее, судьбами которого он, увы, управлять не мог. Он надеялся, что под крылышком Ее Юного Величества мадам Екатерины участь несчастной герцогини будет не столь горькой и печальной; руководствуясь даром предвидения, присущим лишь тем, кто стоит на пороге смерти, он понимал, что правление Дианы не будет вечным, и что наследник его в один прекрасный день устанет от этой постаревшей куртизанки, пресытится ее постылыми ласками и наконец обратит внимание на величественную грацию и несравненную красоту молодой принцессы, от которой он отвернулся уже на следующий после свадьбы день.

Женившись во Флоренции на этой дочери Медичи, дофин Генрих де Валуа и в самом деле повелел ей в одиночку отправляться во Францию, под тем предлогом, что сам должен быть с итальянской армией, которой он командовал. Затем, без всякой помпы и даже без свиты, инкогнито вернулся и, оставив в стороне Париж и Лувр, спрятался в тиши замка Ане.

Таким образом, единственным, кого недоставало при этом блестящем дворе, окружавшем умирающего Франциска I, был наследник престола.

На тот день в Рамбуйе была назначена большая охота. Король объявил о ней накануне, за игрой.

Ночью загонщики выследили оленя с ветвистыми рогами, а с утра аллеи парка, внутренние дворики и обширные, простиравшиеся перед замком лужайки заполонила собой толпа, пестрящая шелками, бархатом и кружевами. Здесь – дворяне из личной свиты короля, верхом на великолепных, подаренных Карлом V андалузских скакунах; там – прекрасные благородные дамы с кречетами на руке, поглаживающие белой перчаткой лощеные холки своих парадных коней; чуть дальше – пажи в алых камзолах и коротких, шитых золотом плащах; за ними – сокольничие, облаченные в сине-желтые одежды, голоногие лучники из шотландской гвардии короля и ландскнехты, в боевом порядке выстроившиеся вдоль дороги, по которой Его Величество должен был отправиться к месту сбора.

Наконец, у крыльца можно было увидеть трех человек благородной наружности, двух женщин и мужчину, – герцогиню д’Этамп, за ней дофину, верхом на арабском жеребце, столь же черном как Эреб, именем которого он был назван, и коннетабля Анна де Монморанси, седлавшего своего боевого коня.

Один из конюхов держал под уздцы белую кобылу английских кровей, глаза которой сверкали словно два карбункула, а из ноздрей вырывались струйки пара… Седло, в котором пока никто не сидел, было покрыто чепраком из золотистого сукна с изображением украшенного геральдическими лилиями герба Валуа. Эта кобыла была охотничьей лошадью Франциска I.

Блистательный кортеж был готов тронуться в путь, все ждали лишь короля. Но тот опаздывал.

Ранее было объявлено, что он присоединится к охоте в девять часов. Было уже десять, но двери королевских апартаментов пока так и не открылись.

Толпу придворных стало охватывать смутное беспокойство, все вполголоса справлялись друг у друга о здоровье монарха и каждый с ужасом вспоминал, что накануне вечером тот почувствовал такую усталость и слабость, что играя в «фараона»[17], отдал банк герцогине и отправился к себе.

Наконец на крыльцо вышел человек, появление которого произвело на придворных сильнейшее впечатление.

Но это был отнюдь не король, – то был Мирон.

Тот самый бессмертный Мирон, которому едва исполнилось двадцать пять, и который уже тогда был учен как какой-нибудь древний старец. Ему суждено было стать лейб-медиком пяти королей, а на девяносто втором году жизни увидеть смерть последнего Валуа – Генриха, короля Франции и Польши[18].

В полном соответствии с врачебной модой, Мирон был облачен во все черное. Поэтому напугал всех отнюдь не костюм молодого человека, а его бледное, печальное и торжественное лицо…

– Дамы и господа, – возвестил он, – сегодня король охотиться не будет. Его Величество хворает, он провел тревожную бессонную ночь. Он уступил моим мольбам и не хочет лишний раз утомляться, чтобы не усугублять свое состояние…

Эти слова молодого доктора были встречены скорбным шепотом. Охотничьих собак тут же отвели обратно в псарни, а лошадей – в конюшни… Все спешились и озабоченно, но в то же время ретиво, собрались было направиться в королевскую опочивальню, но тут Мирон добавил:

– Состояние Его Величества не позволяет ему никого принимать.

При этих словах Мирона герцогиня покачнулась, побледнела и спросила:

– Даже меня?

– Для вас, мадам, сделано исключение, – ответил он, – король желает вас видеть.

Герцогиня тоже спешилась и вслед за доктором Мироном поспешно направилась в апартаменты Франциска I.

Король давно встал и был полностью одет. Его костюм свидетельствовал о том, что первоначально он собирался на охоту, но силы оставили его и Мирон, увидев, что монарх бледен и утомлен, предписал ему остаться дома.

Король сидел в большом кресле у открытого окна, через которое в комнату врывался весенний ветер, клонивший к земле зеленые верхушки деревьев. Солнечный лучик играл на его посеребренных волосах и освещал лицо, на котором блуждала грустная улыбка.

Когда герцогиня вошла и поспешила к нему, у короля совершенно не было сил подняться, но он поприветствовал ее улыбкой, взял за руку и галантно поцеловал. Затем повернулся к Мирону и сказал:

– Дитя мое, не мог бы ты оставить нас наедине?

– Да, сир.

– Хорошо, ступай в оружейную и жди меня там… если понадобишься, я тебя позову.

Мирон отвесил поклон и вышел.

– Душа моя, – сказал король, чьи губы растянулись в улыбке, – присядьте вот здесь, рядом со мной…

Пребывая в сильном волнении, вызванном бледностью лица Франциска I, она повиновалась, подхватила его благородную руку и прижала к губам.

– Бедная моя герцогиня, – прошептал король, – ночью мне приснился ужасный сон… сон, от которого волосы у меня на голове встали дыбом, а по телу моему пробежала страшная смертельная дрожь.

– Бог мой! – воскликнула герцогиня. – Сир, что вы такое говорите?

– Правду, герцогиня. Этот сон меня настолько впечатлил, что я внезапно проснулся и с тех пор терзаюсь и терплю муки смертные.

– Ах, сир! – радостно сказала герцогиня. – Так вот в чем причина вашего недомогания! К счастью, сны не имеют ровным счетом никакого значения и после пробуждения навеянные ими мрачные чувства отступают.

Король покачал головой.

– Не знаю, – ответил он, – но мне кажется, что этот сон был зловещим предзнаменованием.

– Да что же вам такое приснилось, сир? – в страхе спросила мадам д’Этамп.

– Во сне я видел себя, лежащим в своей постели в Лувре, с головой покрытый саваном…

Из груди герцогини вырвался крик.

– Я только что умер, герцогиня, тело мое было еще теплым, а трепещущая душа, задержавшись в складках балдахина кровати, перед тем как вознестись к Господу, наблюдала за тем, что происходит вокруг моего смертного одра. У изголовья, с высоко поднятой головой, как и подобает королю, стоял молодой человек… это был мой преемник, наследник престола… Затем на пороге неожиданно появился юноша… Это был еще один дофин! Точнее его точная копия… Он был одного с ним роста и возраста. На нем был точно такой же костюм – он был облачен в камзол из белого бархата, отороченный золотистый бахромой… На боку у него висела точно такая же шпага в стальных ножнах. Они были так похожи друг на друга, что придворные, оплакивавшие мою смерть, теперь не могли понять кто из них настоящий наследник престола, точнее уже король.

– Боже праведный! – испуганно воскликнула герцогиня.

– И тогда, – со вздохом закончил король свое повествование, – молодые люди пошли друг на друга, оба горделивые и исполненные презрения, с ненавистью в сердцах, с оскорблениями на устах и с вызовом в глазах. Не выказывая ни малейшего уважения к моим бренным останкам, еще не остывшим, они обнажили шпаги…

После этих слов монарх умолк и задумался, склонив голову на вздымавшуюся грудь.

– Сир, – наконец произнесла герцогиня, по-прежнему не в силах совладать с волнением, – а знаете, это ведь страшный сон.

– В самом деле страшный, душа моя. Вы догадались, кем был вошедший в мою опочивальню молодой человек?

Герцогиня задрожала.

– То был наш ребенок, – со вздохом сказал Франциск I.

При этих словах лицо герцогини покрылось смертельной бледностью.

– Сир! Сир! – потрясенно говорила она. – Не произносите никаких имен… Это дитя мертво, вам прекрасно об этом известно… Разбойники похитили его у меня на большой дороге, ведущей из Турина в Геную… Они, несомненно, его убили… Ах! Но все же я всегда испытывала какие-то странные, ужасные подозрения и сомнения…

– Подозрения? – грустно сказал король. – И кого здесь подозревать? Разве что этих презренных цыган?

Герцогиня, вся дрожа, ответила:

– Человека, которому моя любовь к вам нанесла оскорбление… моего мужа!