Полная версия

Homo Politicus и его окружение. Концепт природы человека в европейской политической философии

И в «Государстве», и в «Законах» Платон полагал, что ограничение индивидуальной собственности является условием справедливого общества. Знаменитый тезис мыслителя гласил, что в наилучшем государстве «у друзей взаправду все общее» («Законы», V, 739с [43, т. 4, с. 191]). Философ придавал большое значение государственному регулированию собственности как в форме государственного принуждения, так и в форме нормативной регламентации. Размер имущества у граждан должен быть определен таким образом, чтобы исключить как бедность, так и богатство лица. По утверждению Платона, «…в государстве, не причастном величайшей болезни, более правильным названием которой было бы „междоусобие“ или „раздор“, не должно быть ни тяжкой бедности среди некоторых граждан, ни в свою очередь богатства», для чего необходимо «законодателю установить пределы бедности и богатства» («Законы», V, 744е [43, т. 4, с. 197]). Имущество должно служить средством организации досуга, а не инструментом плотских вожделений («Законы», IX, 870b [43, т. 4, с. 326]). Если регламентация имущества лишает порок средства проявления, то наказание затрудняет обнаружение порочного мотива.

Победа добродетелей над пороком должна быть институционально закреплена. Контроль над размером имущества лишь первый шаг на пути к справедливому обществу. Большая часть трактата «Законы» посвящена детальной регламентации повседневной жизни. Отметим только те, которые имеют отношение к предмету этой работы.

1. Торговля должна быть запрещена для граждан, а ремесленный труд ограничен по приложимым трудовым усилиям. Труд рассеивает внимание и в этом смысле враждебен созерцанию, без которого невозможна работа сознания («Законы», VIII, 846d [43, т. 4, с. 301]). Коммерцией будут заниматься трудовые мигранты. Степень их интеллектуального развития Платона не интересовала («Законы», XI, 920а [43, т. 4, с. 382]).

2. К прискорбию Платона, географическое положение Эллады было неудачным, поскольку близость к морю постоянно рождает желание нажиться и коммерческое соперничество («Законы», IV, 705в [43, т. 4, с. 156]). В этой связи он предлагает запретить золотую монету как универсальное средство платежа и тем самым прекратить зарубежную торговлю. Мыслитель отмечал: «Никто из частных лиц не имеет права владеть золотом или серебром. <…> Если частному лицу понадобится выехать за пределы родины, оно может это сделать лишь с разрешения властей; по возвращении домой оно должно сдать государству имеющиеся у него чужеземные деньги, получив взамен местные деньги, согласно расчету. Если обнаружится, что кто-либо присвоил чужеземные деньги, они забираются в пользу казны; знавший же об этом и не сообщивший подвергается вместе с тем, кто ввез эти деньги, порицанию и проклятию, а также и пене в размере не менее количества ввезенных чужеземных денег» («Законы», V, 742b [43, т. 4, с. 194]).

3. Платон предлагал ограничить зарубежные поездки. Общественные нравы могут быть серьезно повреждены общением с иностранцами. Он утверждал: «Сношения государств с другими государствами обычно ведут к смешению нравов, так как чужеземцы внушают местным жителям различные новшества. Это принесло бы величайший вред гражданам, обладающим благодаря правильным законам хорошим государственным устройством». Ксенофобия Платона, видимо, проистекала из преувеличения эффекта мимезиса: все увиденное и услышанное без разбора становится предметом подражания. Вместе с тем полной закрытости для своего идеального общества Платон не предполагал. Он писал: «С другой стороны, не принимать у себя иноземцев и самим не ездить в чужие страны совершенно недопустимо. Вдобавок это показалось бы остальным людям грубой и суровой мерой: они сочли бы это за проявление тяжелого нрава и самоуправства и прозвали бы это суровым словом „изгнание чужеземцев“» («Законы», XII, 950b [43, т. 4, с. 415]).

Мыслитель считал необходимым изучение зарубежного опыта, совокупность которого всегда будет по объему превышать отечественные достижения. Согласно философу, «ведь государство, из-за своей необщительности не ознакомившееся на опыте с хорошими и дурными людьми, никогда не сможет быть достаточно кротким и совершенным. Да и законы невозможно соблюдать, если они будут восприняты не сознательно, а лишь в силу привычки» («Законы», XII, 951b [43, т. 4, с. 416]). Однако общение с заграницей должно быть разрешено лишь для отдельных категорий граждан, со сформировавшейся жизненной позицией. Платон писал: «…кто не достиг сорока лет, тому вовсе не разрешается путешествовать куда бы то ни было. Затем вообще не разрешается никому путешествовать по частным надобностям, а только по общегосударственным» («Законы», XII, 950d [43, т. 4, с. 416]).

Сплоченное государство с ограничением частной собственности превращается в автаркию. Подданный должен лишиться сведений для сравнения уровней жизни в разных сообществах и тем самым утратить основания для своего недовольства.

Эти институциональные ограничения должны были сопровождаться изменением человека. Платон надеялся, что автаркия не только предотвратит зависть, но и конструктивно повлияет на качество человеческого материала. Ограничение стяжательства приведет к появлению досуга и инвестициям в качество человеческой жизни. Автор отмечал, что ограничение богатства стимулирует более качественное потребление, которое само станет фактором ограничения накопления. По его словам, «…одновременно быть и очень хорошим, и очень богатым невозможно» («Законы», V, 743a [43, т. 4, с. 195]). Автор объяснял это тем, что издержки бережливых богатых людей, кто не желает тратиться ни на прекрасное, ни на постыдное, вдвое меньше издержек прекрасных людей на прекрасные нужды (Законы, V, 743a). Досуг, в свою очередь, является условием рефлексии. Рефлексия обеспечивает рассудительность. Распространение рассудительности особенно значимо для третьего сословия ввиду доминирования эмоциональной составляющей психики. Под воздействием рассудительности она достигнет добродетели умеренности. Умеренность подавляет мотивацию, ведущую к разнузданности. Философ отмечал: «Кто знаком с рассудительной жизнью, согласится, что она тиха во всех отношениях: страдания ее спокойны, удовольствия также спокойны; она не несет с собой ни расслабляющих вожделений, ни неистовых страстей» («Законы», V, 733e–734a [43, т. 4, с. 185]).

Но в таком случае удовольствие исключает экстатическую напряженность страсти, а сами удовольствия подданных идеального государства становятся «простыми». По замечанию автора, «…человеку, избравшему жизнь рассудительную и разумную, нисколько не следует радоваться. <…> Значит, так ему и следует жить; и, пожалуй, нисколько не странно, что такая жизнь – самая божественная из всех» («Филеб», 33b [43, т. 3, с. 34]).

Таким образом, автаркия стала тем инструментом, который Платон нашел для формирования третьей добродетели – умеренности. Проект идеального государства оказался завершенным.

Классификация политических формКлассификация политических форм получила не меньшую известность, чем проект идеального государства. Политические формы – аристократия, тимократия, олигархия, демократия и тирания – являются не только средством исследования протекающих политических процессов в различных государствах, но и средством изучения политической эволюции внутри одного сообщества. Давно уже было отмечено, что предложенная Платоном смена политических форм мало связана с реальной историей эллинов. В их сообществах тирания обычно возникала из олигархии, а не из демократии, как утверждал Платон. Достоинства классификационной схемы автора заключаются вовсе не в области историописания. Он показал не историческую, а логическую последовательность смены политических форм, которая не маскируется различными историческими случайностями. Отметим существенное содержание платоновской эволюции, имеющее отношение к предмету этой книги.

А. Платон изучал не институциональные, а антропологические основания выделенных политических форм. Его не интересовало их различие по количеству властвующих. В центре его внимания характеристики коллективного сознания – доминирующее «начало» души и ее отношение к добродетели. Причем политическая антропология, использованная в эволюционной концепции, методологически отличается от антропологических оснований проекта идеального государства. Эволюционная концепция предполагает множество идеальных политических субъектов, каждый из которых соответствует своей политической форме. В проекте идеального государства возможен только один субъект.

Б. Последовательность политических форм носит необходимый характер, переход к новой форме обусловлен процессами, протекающими в предшествовавшем политическом организме. Переход между ними однонаправлен и не содержит альтернатив.

В. Аксиологическое содержание является главным в концепции политической эволюции. Политическая форма оценивается Платоном по ее месту среди отрицательных ценностей. Все известные государственные устройства объявлены философом «порочными» («Государство», VIII, 544а [43, т. 3, с. 328]). Своеобразие политической аксиологии в этом случае заключается в возможности соединения порока и добродетели при описании политических форм.

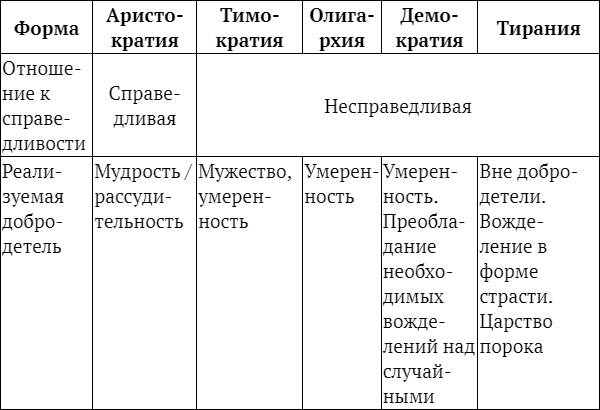

Рис. 1. Связь форм правления с добродетелями

Политические формы – продукт конструирования. Они описывают гипотетические ситуации. Платон делает иронические намеки на реальные события, но для характеристики политических форм эти исторические ассоциации большого значения не имеют.

Г. Смена политических форм представлена как процесс деградации. Каждая последующая форма хуже предшествующей. Направленность этого процесса до сих пор вызывает дискуссии. В первом случает утверждается, что процесс носит линейный характер. Он начинается с аристократии и заканчивается полной деградацией – установлением тирании. Во втором случае утверждается, что Платон допускал циклический характер эволюции: после достижения крайней точки деградации начинается возрождение. Для такого воззрения существуют веские аргументы: 1) тиран не исключен из малого круга метемпсихоза, т. е. имеет отношение к добродетели; 2) автор связывает (особенно в «Законах») создание идеального государства с действиями тирана, которому посчастливилось встретить хорошего законодателя; 3) личный жизненный опыт философа свидетельствует о его надеждах на тиранию, поскольку он настойчиво стремился включиться во властную – тираническую – «вертикаль» Сиракуз.

При описании и оценке политических форм Платон избежал превращения иронии и критики в шарж и памфлет. Его стремление найти ресурсы выживания в любом политическом устройстве сохраняет актуальность для современных политических исследований.

Платон выдерживает единство описания всех политических форм. Это достигается средствами политической антропологии. Каждая форма представлена человеком из политического класса. Автор показывает иерархию «начал» его души, господствующую добродетель и связанные с ними экзистенциальные ценности. Эти формы порочны, поскольку они не знают справедливости и не знают последствий отказа от иерархии «начал». Они реализуют какую-то изолированную добродетель, вне иерархии таковых. Замысел Платона заключался в том, чтобы показать безуспешность и трагичность такого стремления. Оно заканчивается достижением чистой порочности, без остатков сопутствующих добродетелей.

Тимократия (сообщество честолюбцев, поклонников славы и людской молвы) возникает как продукт разложения идеального государства – аристократии. Платон писал об этом переходе: «Трудно пошатнуть государство, устроенное подобным образом. Однако раз всему, что возникло, бывает конец, то даже и такой строй не сохранится вечно, но подвергнется разрушению. Означать же это будет следующее: урожай и неурожай бывает не только на то, что произрастает из земли, но и на то, что на ней обитает, – на души и на тела, всякий раз как круговращение приводит к полному завершению определенного цикла» («Государство», VIII, 546a [43, т. 3, с. 330]). Его политический класс образуют военные, стремящиеся к славе. В результате ошибок астрономических расчетов появляются поколения с неявно выраженными, а значит, конкурирующими задатками. Платон активно использовал ассоциацию металла и задатка души, обращаясь к наследию Гесиода. Автор писал о конфликте «металлов» в душе тимократов: «…каждые два рода увлекали в свою сторону: железный и медный влекли к наживе, приобретению земли и дома, а также золота и серебра, а золотой и серебряный род, не бедные, но, наоборот, по своей природе богатые, вели души к добродетели и древнему устроению. Применяя силу и соперничая друг с другом, они пришли, наконец, к чему-то среднему: согласились установить частную собственность на землю и дома, распределив их между собою, а тех, кого они до той поры охраняли как своих свободных друзей и кормильцев, решили обратить в рабов, сделав из них сельских рабочих и слуг, сами же занялись военным делом и сторожевой службой» («Государство», VIII, 547b – c [43, т. 3, с. 331]).

Антропология тимократии противоречива. Тимократия в чем-то подражает аристократии. Философ отмечал: «В почитании правителей, в том, что защитники страны будут воздерживаться от земледельческих работ, ремесел и остальных видов наживы, в устройстве совместных трапез, в телесных упражнениях и воинских состязаниях – во всем подобном этот строй будет подражать предшествовавшему» («Государство», VIII, 547d [43, т. 3, с. 332]). Однако мудрость не рассматривается здесь как высшая ценность. По утверждению Платона, «там побоятся ставить мудрых людей на государственные должности, потому что там уже нет подобного рода простосердечных и прямых людей, а есть лишь люди смешанного нрава; там будут склоняться на сторону тех, что яростны духом, а также и тех, что попроще – скорее рожденных для войны, чем для мира; там будут в чести военные уловки и ухищрения: ведь это государство будет вечно воевать» («Государство», VIII, 547e [43, т. 3, с. 332]).

Платон предполагал, что тимократ косноязычен, он не владеет искусством ясного выражения мысли, т. е. неспособен к коммуникации в форме передачи знания. Автор отмечал, что тимократ «…ценит образованность и охотно слушает других, сам, однако, нисколько не владеет словом. С рабами такой человек жесток, хотя их и не презирает, так как достаточно воспитан; в обращении со свободными людьми он учтив, а властям чрезвычайно послушен» («Государство», VIII, 549a [43, т. 3, с. 333]). Это означает, что он не может научить молодежь присущей тимократии добродетели. Добродетель остается неопознанной и не фиксируется устойчивым и ясным образом в устном и письменном тексте. Добродетель утрачивает определенность, поскольку подлежит субъективному пониманию и подражанию, зависящему от всевозможных случайностей жизненного опыта. Теперь нет твердых гарантий нравственного единства тимократического общества.

Тимократия решает болезненную для аристократии проблему безбилетника. Она отказывается от альтруизма аристократии и полагает, что защита государства должна быть вознаграждена более существенно, чем государственное натуральное обеспечение. Тимократ обзаводится собственностью. По Платону, «в молодости такой человек с презрением относится к деньгам; но чем старше он становится, тем больше он их любит – сказывается его природная наклонность к сребролюбию да и чуждая добродетели примесь» («Государство», VIII, 549b [43, т. 3, с. 333]).

Тимократия остается приверженной добродетели. Но в сознании тимократов соединяются добродетели воина и неподобающая для него добродетель дельца, причем последняя сдерживается аристократическим наследием. Философ утверждал: «…под влиянием отца в нем развивается и крепнет разумное начало души, а под влиянием остальных людей – вожделеющее и яростное, а так как по своей натуре он неплохой человек, но только попал в дурное общество, то влияния эти толкают его на средний путь, и он допускает в себе господство чего-то среднего – наклонности к соперничеству и ярости: вот почему он становится человеком честолюбивым и стремится выдвинуться» («Государство», VIII, 550b [43, т. 3, с. 334]). Как делец, тимократ стремится к неограниченному накоплению. Автор подчеркивал: «Такого рода люди будут жадны до денег, как это водится при олигархическом строе; в омрачении они, как дикари, почитают золото и серебро, у них заведены кладовые и домашние хранилища, чтобы все это прятать, свои жилища они окружают оградой и там, прямо-таки как в собственном логове, они тратятся» («Государство», VIII, 548a – b]) [43, т. 3, с. 332]). Как потребитель, тимократ характеризуется умеренностью. Платон писал: «Они бережливы, так как деньги у них в чести; свое состояние они скрывают и не прочь пожить на чужой счет. Удовольствиям они предаются втайне, убегая от закона, как дети от строгого отца, – ведь воспитало их насилие, а не убеждение» («Государство», VIII, 548b [43, т. 3, с. 332]).

Тимократия – это политическая форма с компромиссной и подвижной аксиологией. Она есть нечто среднее между аристократией и олигархией («Государство», VIII, 547c [43, т. 3, с. 331]).

Молодое поколение тимократов начинает расценивать жизненную стратегию отцов как рискованную и неэффективную. Оно отдает предпочтение накоплению перед опасностью военной службы. В поздней тимократии «…вместо стремления выдвинуться и удостоиться почестей развивается наклонность к стяжательству и наживе и получают одобрение богачи – ими восхищаются, их назначают на государственные должности» («Государство», VIII, 551a [43, т. 3, с. 336]).

Олигархия оказывается результатом внутренних процессов тимократии. Олигархом становится сын неудачливого тимократа, честолюбивая карьера которого закончилась показательно печально. Платон писал о втором поколении тимократов: «Родившийся у него сын сперва старается подражать отцу, идет по его следам, а потом видит, что отец во всем том, что у него есть, потерпел крушение, столкнувшись неожиданно с государством, словно с подводной скалой: это может случиться, если отец был стратегом или занимал другую какую-либо высокую должность, а затем попал под суд по навету клеветников и был приговорен к смертной казни, к изгнанию или к лишению гражданских прав и всего имущества» («Государство», VIII, 553b [43, т. 3, с. 338–339]). Слава кажется ему ненадежным предметом жизненных усилий. Платон писал о смене ценностных ориентиров: «…он в глубине души свергает с престола честолюбие и присущий ему прежде яростный дух. Присмирев из-за бедности, он ударяется в стяжательство, в крайнюю бережливость и своим трудом понемногу копит деньги» («Государство», VIII, 553c [43, т. 3, с. 339]). В описании бедствий, пережитых тимократом, прослеживаются хорошо известные факты злоключений вождей сицилийского похода, процесса над десятью стратегами и бегства Алкивиада.

В первую очередь олигарх оказывается субъектом экономического поведения, реализуя его необходимые нормативы. Автор писал о человеческих свойствах олигарха: «Он бережлив и деятелен, удовлетворяет лишь самые насущные свои желания, не допуская других трат и подавляя прочие вожделения как пустые» («Государство», VIII, 554a [43, т. 3, с. 339]). В целом олигархия оказывается обществом, где доминирует добродетель «вожделеющего начала» души – умеренность. Платон писал о положительных свойствах олигарха: «…такой человек раздираем внутренней борьбой, его единство нарушено, он раздвоен: одни вожделения берут верх над другими – по большей части лучшие над худшими… По-моему, такой человек все же приличнее многих, хотя подлинная добродетель душевной гармонии и невозмутимости весьма от него далека» («Государство», VIII, 554e [43, т. 3, с. 340]).

Если тимократия была компромиссом двух добродетелей – мужества и умеренности, то олигархия представлена Платоном компромиссом добродетели и порока. Олигархи допустили ситуацию, которую исключала аристократия, – имущественное расслоение и его психологическое следствие – зависть. Платон подчеркивал, что олигархи стимулируют имущественное расслоение, поощряя безрассудное потребительское поведение, заканчивающееся массовым пауперизмом: «…при олигархии правители, стоящие у власти, будучи богатыми, не захотят ограничивать законом распущенность молодых людей и запрещать им расточать и губить свое состояние; напротив, правители будут скупать их имущество или давать им под проценты ссуду, чтобы самим стать еще богаче и могущественнее» («Государство», VIII, 555c [43, т. 3, с. 341]).

Социальные издержки ничем не сдерживаемой экономической мотивации поведения, полагал Платон, очень велики:

1. Разрушение социальной сплоченности. Применительно к олигархии философ сформулировал свое знаменитое суждение о государстве богатых и государстве бедных.

2. Олигархия создает угрозу массовой девиации («Государство», VIII, 554d [43, т. 3, с. 340]).

3. Насилие становится необходимым инструментом управления («Государство», VIII, 551b [43, т. 3, с. 336]).

4. Формируется авангардная контрэлита. Ее составляют люди из разорившихся благородных семейств, обладающие образованием и навыками организации. Автор писал о таком слое: «В таком государстве эти люди, думаю я, сидят без дела, но зато у них есть и жало, и оружие; одни из них кругом в долгах, другие лишились гражданских прав, а иных постигло и то и другое; они полны ненависти к тем, кто владеет теперь их имуществом, а также и к прочим и замышляют переворот» («Государство», VIII, 555c [43, т. 3, с. 342]).

Демократия оказывается следующей после олигархии политической формой. Как и все описания этих форм, демократия является мысленной конструкцией, а не обобщением афинского опыта. Платон не скрывает своей антипатии к демократии. Еще в «Менексене» он пародировал мысли Перикла («Менексен», 239a [43, т. 1, с. 147]). Сатира на демократию включает запоминающиеся бытовые эпизоды: появление в общественных местах преступников, находящихся в розыске, непочтительность к человеку домашних животных согласно поговорке «В доме собака – хозяйка» и т. п. Нелюбовь к демократии не помешала Платону прогнозировать ее главное свойство, стабильно повторяющееся во все времена. Демократия стремится к субъективации социальной реальности, замене объективного общественного порядка добровольным соглашением граждан. Платон писал: «… душа граждан делается крайне чувствительной, даже по мелочам: все принудительное вызывает у них возмущение как нечто недопустимое. А кончат они, как ты знаешь, тем, что перестанут считаться даже с законами – писаными или неписаными, – чтобы уже вообще ни у кого и ни в чем не было над ними власти» («Государство», VIII, 563d [43, т. 3, с. 351–352]). На уровне повседневности это проявляется минимизацией запретов. Автор прогнозировал: «…в государстве появится полная свобода и откровенность и возможность делать что хочешь… А где это разрешается, там, очевидно, каждый устроит себе жизнь по своему вкусу» («Государство», VIII, 557b [43, т. 3, с. 343]). В демократии реализуется возможность индивидуального выбора образа жизни. Платон писал о демократическом строе: «…ведь вследствие возможности делать что хочешь он заключает в себе все роды государственных устройств. Пожалуй, если у кого появится желание, как у нас с тобой, основать государство, ему необходимо будет отправиться туда, где есть демократия, и уже там, словно попав на рынок, где торгуют всевозможными правлениями, выбрать то, которое ему нравится, а сделав выбор, основать свое государство» («Государство», VIII, 557d [43, т. 3, с. 344]).

Демократия обладает огромным потенциалом «мягкой силы» и оказывает трансграничное влияние на массовое сознание как образец привлекательного образа жизни. Философ писал о человеке демократического государства: «…тот человек так же разнообразен, многолик, прекрасен и пестр, как его государство. Немало мужчин и женщин позавидовали бы жизни, в которой совмещается множество образчиков государственных укладов и нравов» («Государство», VIII, 561e [43, т. 3, с. 349]).

В демократии доминирует «вожделеющее начало» души, преимущественно как добродетель умеренности. Экономическое поведение включает конкуренцию «необходимых» вожделений и необдуманных стремлений, избыточных для справедливой и разумной жизни. Платон указывал на структуру желаний в демократии: «…в жизни такого юноши, думаю я, трата денег, усилий и досуга на необходимые удовольствия станет ничуть не больше, чем на лишенные необходимости…В его жизни установится какое-то равновесие желаний: всякий раз он будет подчиняться тому из них, которое ему словно досталось по жребию, пока не удовлетворит его полностью, а уж затем другому желанию, причем ни одного он не отвергнет, но все будет питать поровну» («Государство», VIII, 561a – b [43, т. 3, с. 348–349]). Экономическая добродетель является наследием олигархии, но в целом демократия выступает против аскетизма накопления олигархии. В демократии у добродетели нет институциональных гарантий, она, скорее, продукт здравого смысла и инстинкта самосохранения. Демократический человек сохраняет силы не следовать примеру развращенной контрэлиты. Платон писал о компромиссности ценностей демократического общества: под влиянием амбициозных критиканов «…юноша втягивается в их образ жизни и всяческую разнузданность, потому что ему отвратительна отцовская скупость. Но по своей природе он лучше тех, кто его портит, поэтому он останавливается как бы посредине между обоими этими подходами к жизни: его тянет и в ту, и в другую сторону. Вкушая, как он считает, умеренно от обеих этих жизней, он живет не низменной жизнью и не беззаконной и превращается из человека олигархического в демократа» («Государство», IX, 572c [43, т. 3, с. 361]).