Полная версия

Большая цифра. Как цифровизация и цифровые гиганты меняют мир, экономику и финансы, и как меняются сами

После выхода книги Пикетти стали считать марксистом и даже называют «современным Марксом». Но сам Пикетти считает, что его книга хотя и содержит критику, но лишь отражает историю капитализма, его рекомендации направлены на сохранение рыночной системы и демократии, а не на их разрушение. На вопрос журнала The New Republic о том, как на него повлиял Маркс, Пикетти ответил, что так и не смог прочитать его «Капитал» – он показался очень трудным для прочтения.

«Капитал и идеология» (фр. Capital et idéologie, 2019) – вторая крупная книга Тома Пикетти, посвященная проблеме экономического неравенства в контексте истории человеческой цивилизации. Является продолжением «Капитала в XXI веке».

В этой книге Пикетти раскрывает тезис о том, что неравенство является не экономическим и технологическим, а идеологическим и политическим явлением, связанным в первую очередь с представлениями каждого общества о социальной справедливости и справедливой экономике, с интеллектуальным, а не материальным противостоянием различных групп.

Такой подход отличается от консервативных теорий, которые говорят о «естественных» основах неравенства: элита всегда и везде представляет неравенство как естественный и объективный процесс, а существующие социальные различия – как структуру, созданную в интересах бедных граждан и общества в целом, при этом изменение такой структуры повлечет страшные бедствия. Но исторический опыт говорит об обратном: революционные и политические процессы, которые позволили уменьшить и преобразовать прошлое неравенство, стали огромным успехом. Именно изменения лежат в основании самых ценных институтов, что сделали идею человеческого прогресса действительностью: всеобщее голосование, бесплатное и обязательное школьное образование, всеобщее медицинское страхование, прогрессивный налог. Скорее всего, эта тенденция продолжится в будущем.

По мнению целого ряда обозревателей, книга «убедительно доказывает, что идея о том, что экономический рост решит проблему неравенства, была иллюзией»[16].

Если Пикетти считает рост неравенства предопределенным и нерешаемым в рамках самой системы, то Аджемоглу и Джонсон считают это временным искажением, которое может быть откорректировано набором достаточно косметических и проверенных историей XIX и XX вв. мер. При этом все они сходятся во мнении, что существующий уклад общества основан на глубоко укоренившихся и внедрившихся в общество убеждениях, «идеологиях», которые порождают и систему власти.

И Пикетти, и Аджемоглу с Джонсоном основывают свой анализ на цифрах национальной статистики, в масштабах отдельных стран. У них далеко не на первом плане и данные, и методологии для анализа глобального неравенства в планетарных масштабах, где картина еще более вопиющая. Естественно, что политическому классу западных стран важнее принимать решения с оглядкой на собственный электорат в своей стране, а нарастающая пропасть в богатстве между США и остальным миром пока находится на втором плане.

Мы вернемся к этому важнейшему аспекту глобального неравенства несколько позже, когда будем рассматривать глобальные последствия цифровых монополий.

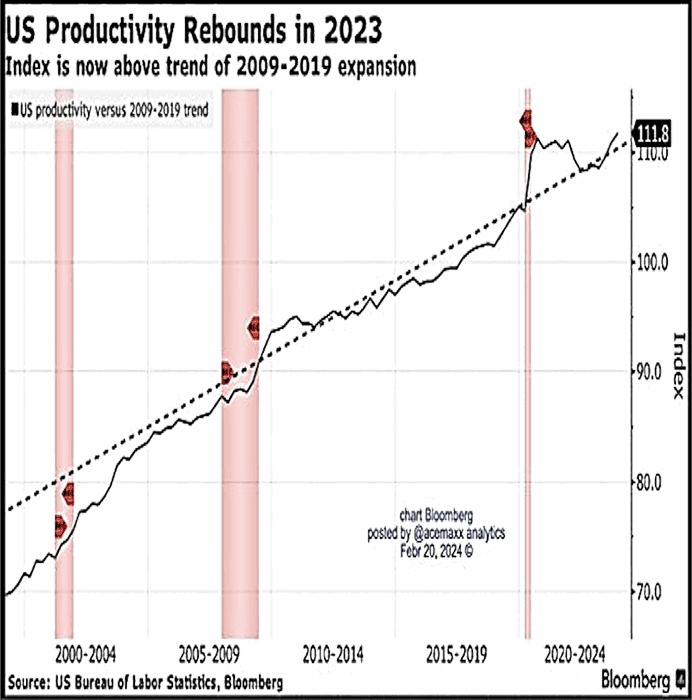

Пока же подведем итог: производительность труда в западных экономиках, несмотря на положительный, пусть и отсроченный во времени эффект от цифровизации, перестала расти теми же темпами, что в течение предыдущих 100 лет. Это сузило возможности для увеличения уровня жизни всех категорий работающих, но особенно сказалось на наименее оплачиваемых. Их доходы практически перестали зависеть от роста производительности и не увеличиваются. В этом видят причину «протестного» выбора в западных странах.

Интеллектуальный и относительно независимый мейнстрим активно ищет варианты того, как найти выход из этой ситуации, особенно в условиях исчезновения занятости во многих сферах и ожидания скорого массового внедрения искусственного интеллекта, замещающего труд. Пока в качестве вариантов рассматриваются либо «инициатива снизу» – борьба за свои экономические права, или же вмешательство государства как арбитра или «распределителя» доходов от богатых бедным.

При этом Большая Цифра как новая доминирующая формация создает собственную реальность и собственный дискурс, строит новый идейный фундамент для появившегося во многом нового экономического уклада, рост неравенства в котором становится нормой. Цифровизация не только создает новую стоимость в экономике, которая «проходит мимо» глобального большинства, превращаясь в богатство небольшого круга людей, но и формирует новые правила распределения этого богатства. О механизмах этого – в следующих главах.

А пока большинство аналитиков на Западе уповают на небольшой скачок в производительности труда в США в последние три-четыре года, предполагая перелом тренда на падающий рост производительности (рис. 2.6, с. 34).

Рисунок 2.6

Источник: URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-01/us-productivity-increases-at-rapid-pace-labor-costs-edge-higher (дата обращения: 15.03.2025)

Глава 3

Смена доминирующих технологий внутри «долгого цикла», 15-летние волны и борьба идей

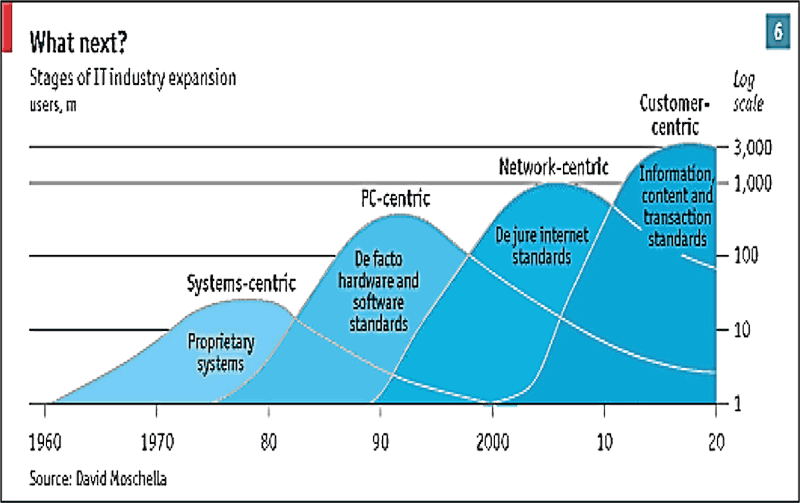

Исторически, с момента зарождения на рубеже 1950–1960-х гг., цифровизация прошла через несколько важных технологических трансформаций, связанных с постепенной заменой доминирующей цифровой технологии на более передовую. Это происходило с завидной регулярностью, приблизительно через 15–20 лет.

Внутри долгой волны, пришедшей на смену предыдущей технологии общего назначения (электрификации), можно выделить пять периодов, начиная с 1960 г. Каждый из этих периодов характеризуется своими приоритетами – от централизованных вычислительных систем до сегодняшнего бума искусственного интеллекта.

Это нашло свое отражение в том числе и в терминологии, менявшейся с каждым новым циклом. «Цифровизация» – это понятие, которое стало ключевым в последние 15–20 лет. Оно заменило собой множество других терминов, которые раньше использовались для обозначения новых технологий в области вычислений и обработки информации: внедрение ЭВМ, кибернетика, компьютеризация, информационные технологии (ИТ, IT), интернет-технологии, электронное (е-)правительство, электронное (е-)образование и т. п. Тогда каждый из них обозначал какой-то определенный этап технологического развития и определенную доминирующую на каждом этапе технологию. В этом отношении «цифровизация» – более всеобъемлющий термин, который стремится соединить в себе как средства (внедрение вычислительных устройств, программного обеспечения), так и цели – новое состояние бизнес- и управленческих процессов, что обеспечивает большую эффективность.

Через какие этапы прошла цифровизация с начала 1960-х гг.?

Самым элегантным графическим представлением эволюции информационных технологий, на мой взгляд, являются «волны» американца Дэвида Москеллы, которые он предложил еще в середине нулевых (рис. 3.1). Даты его волн указывают начало и апогей, т. е. середину, а не конец каждой волны; число – количество пользователей «доминирующим орудием производства» в его апогее:

• 1960–1975 гг. – «эпоха систем», 50 млн пользователей в мире (ее мы условно делим на эпоху централизованных вычислений и систем клиент – сервер);

• 1975–1995 гг. – эпоха персональных компьютеров, 500 млн пользователей;

• 1993–2005 гг. – эпоха сетей, 1 млрд пользователей;

• 2005–2020 гг. – эпоха пользователей-заказчиков, 3 млрд пользователей.

Рисунок 3.1

Источник: Ермошкин Н., Тарасов А., Арутюнян М. Демистификация ИТ: что на самом деле информационные технологии дают бизнесу. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006; журнал The Economist, 10/05/2003

Выцветшая Джоконда на стене лаборатории, составленная из распечатанных прописных букв А, компьютерная игра Quake, почти магический, как казалось, доступ к электронной почте, личная страница в социальной сети и подписка в онлайн-кинотеатре – вот, наверно, основные культовые атрибуты каждого периода.

В каждой эпохе был свой символический технологический лидер, который достигал к тому же и наибольшей биржевой капитализации на пути к апогею, закрепляя тем самым в массовом сознании свой технологический успех щедрым вознаграждением своих инвесторов и сотрудников. По крайней мере, на какое-то время, пока его не опережали лидеры новой эпохи. Это IBM для эпохи централизованных систем и ЭВМ, Microsoft для эпохи персональных компьютеров, Cisco Systems для сетевой эпохи и, наверное, Apple[17], или, коллективно, одна из аббревиатур на выбор – GAFA, GAFAM, FAANG, для эпохи пользователей (первые буквы названий компаний – Google, Apple, Facebook*, Amazon, Microsoft, Netflix).

Возможно, не всем эта классификация «волн» или «эпох» кажется стопроцентно точной, но с точки зрения наглядности она является наиболее простой и понятной.

Каждая эпоха с этого графика породила и свою «идеологию», своих теоретиков и идейных вдохновителей.

Не претендуя на исчерпывающий список, перечислим несколько наиболее известных и «хорошо состарившихся» теорий, связанных с цифровизацией. Они наиболее ярко демонстрируют потенциал ИТ и ограничения, накладываемые ими. Срок «полезной жизни» большинства подобных концепций, за исключением нескольких «фундаментальных», около двух лет – это то время, пока продаются книги авторов и на базе их идей происходят какие-то концептуальные изменения в бизнесе или общественном сознании. Несмотря на их «мотыльковый век», они смогли произвести серьезную трансформацию в умах западных управленцев, «опустив» цифровизацию до уровня простых смертных и увязав ее с реальными потребностями деловых людей.

В числе мыслителей первой волны смело можно назвать американского публициста и ученого Питера Друкера. С 1939 по 2005 г. он написал 39 книг, а также сотни статей в The Wall Street Journal и Harvard Business Review. Продолжал профессиональную деятельность до самой смерти.

Друкер сформировал теорию об инновационной экономике и предпринимательском обществе. В основе его теории лежит представление о новом информационном обществе, характеризуемом постоянными изменениями. В мире будущего «творческая деструкция» (creative destruction) – замена одной технологии и одного лидера новыми, более изобретательными – будет основополагающим признаком общества в целом, а не только его экономической сферы. Профессионалы-управленцы наступающей эпохи окажутся перед необходимостью приспосабливаться к ситуации периодических трансформаций, когда последние перестанут восприниматься как исключения и станут нормой жизни. П. Друкер в своей книге, изданной в России в 2003 г. под названием «Задачи менеджмента в XXI веке», пишет: «В периоды коренных структурных преобразований выживают только лидеры перемен – те, кто чутко улавливает тенденции изменений и мгновенно приспосабливается к ним, используя себе во благо открывающиеся возможности»[18].

К концу жизни Друкер задумался, как будет выглядеть организация третьего тысячелетия. Он приводит отличительные черты организации будущего в своем исследовании «Следующее общество» (The Next Society):

• знания становятся главным инструментом производства, и те, кто ими владеет, – партнерами в бизнесе, а не просто наемной силой;

• многие работники будут сохранять постоянные контракты и постоянную связь с организацией, но большинство будет взаимодействовать с ней лишь ограниченное время – как контракторы, временные сотрудники, консультанты и т. д.;

• теория фирмы Коуза[19] по-прежнему верна, но, во-первых, стоимость транзакций упадет за счет информационных технологий, а во-вторых, поддерживать знания в рамках одной организации становится слишком дорого в силу того, что они устаревают слишком быстро. Это приводит к тому, что компании станут специализироваться только на определенных элементах цепочки создания продукта. Уже сейчас некоторые фирмы прекращают физически производить ту продукцию, благодаря которой они получили известность (например, Apple или Coca-Cola и, с негативными последствиями для себя, даже Boeing);

• резко увеличилось количество информации, которой располагает клиент. Это усиливает его роль и власть над производителем;

• «уникальные» знания в той или иной индустрии исчезают. Революционные открытия приходят из принципиально иных отраслей, например оптоволоконная связь родилась в индустрии стекла (Corning), а транзистор – в индустрии телефонной связи (Bell Lab)[20].

Традиционная вертикально интегрированная структура корпорации (классическим примером которой была компания Ford Motor 1920-х гг., владевшая всем, что было необходимо для производства, вплоть до лесов красного дерева для отделки панелей) претерпит серьезные изменения и на ее месте появятся организации иного типа. Компании обрастут партнерами, которые будут брать на себя задачи, которые раньше решались только в рамках одной организации. Встанет задача взаимодействия, мотивации и координации усилий с сотрудниками партнерских организаций.

Резко возрастет роль работников – носителей знаний. Корпорации должны понять, что они зависят от работников больше, чем эти работники зависят от них. Носители знаний будут требовать интересной работы и постоянного обучения и переподготовки.

Появятся компании-«конфедерации», реализующие продукцию других производителей (П. Друкер относит к их числу General Motors и Merck), а также компании, которые будут специализироваться на инжиниринге и сборке оборудования (как это делает Toyota).

П. Друкер верил, что можно создать экономический прогресс и социальную гармонию. Но, как многие великие создатели, он ужаснулся своему детищу. «Корпорации, которые строились, чтобы стоять, как пирамиды, теперь похожи на палатки», – не без скорби признавал он в последние годы жизни[21].

К сожалению, глядя на сегодняшнее состояние дел того же Boeing, ему было бы много еще чему удивиться.

Вторая волна цифровизации, с 1980-х гг., родила уже целый пласт менеджерской литературы самого разного качества. Можно выделить две концепции, которые остаются актуальными по сей день.

1. ИТ и реинжиниринг бизнес-процессов. Одной из главных идей организационной науки 1990-х стала концепция реинжиниринга бизнес-процессов, сформулированная в одноименной книге американцев Хаммера и Чемпи[22].

В то время актуальность книги состояла в том, что внедрение инструментов автоматизации с учетом накопленного за 1980–1990-е гг. опыта стало необходимо рассматривать через призму перестройки бизнес-процессов. Не вдаваясь в детали работы Хаммера и Чемпи, под такой перестройкой процессов можно понимать:

• переход от последовательного совершения операций к одновременной работе. При бумажном обороте с документом, как правило, работает один исполнитель. К электронной базе данных могут иметь одновременный доступ сразу несколько сотрудников;

• делегирование полномочий. Задача состоит в том, чтобы иметь в числе своих сотрудников людей, способных и готовых самостоятельно принимать решения. Искусство управления теперь состоит не в том, чтобы говорить людям, что они должны делать, а в том, чтобы обучать их, как достичь новых целей;

• видение организации как набора процессов, проходящих через всю компанию, а не суммы структурных подразделений. Организациям следует концентрироваться на том, что должно быть сделано, а сотрудники решают сами, как это должно быть сделано[23].

2. Технологии торнадо и как преодолеть технопропасть. По-прежнему остается бестселлером вышедшая в 1991 г. книга по маркетингу Джеффри Мура «Преодоление пропасти» (Crossing the chasm). В ней исследуется рыночная динамика, с которой сталкиваются инновационные продукты, с особым акцентом на разрыв или «пропасть» в их освоении, который лежит между ранними и основными рынками. Преодоление пропасти тесно связано с жизненным циклом внедрения технологий, в котором выделяются пять основных сегментов: новаторы, ранние последователи, раннее большинство, позднее большинство и отстающие. Многие продукты умирают на этапе перехода от новаторов и ранних последователей к основному рынку.

Между новаторами и основной массой потребителей существует пропасть, которую новая, готовая к коммерциализации технология должна преодолеть, чтобы стать коммерчески успешной и быть востребованной на рынке. Уникальность интернета в том, что эта пропасть была преодолена за кратчайшие по историческим меркам сроки.

Интернет – одна из технологий торнадо. Этот термин был предложен Джеффри Муром позже, в 1995 г., в книге, которая ознаменовала идейный переход к уже следующему этапу цифровизации, к эпохе интернета и новому набору концепций и идей[24].

Развитие интернета можно рассматривать как прекрасную иллюстрацию восприятия новых технологий. Сначала ей пользуются только энтузиасты или те, кому она приносит ощутимое конкурентное преимущество. Этот этап для интернета длился до середины 1990-х гг. Если технология оказывается успешной, через некоторое время количество ее потребителей стремительно увеличивается, нарастая, как снежная лавина. Это этап «торнадо». В это время формируется новый рынок или рыночная ниша, которая «засасывает» большую часть потребителей. В западных странах «торнадо» интернета пришлось на конец 1990-х гг. и характеризовалось взрывным спросом на сетевое и компьютерное оборудование. После того как почти все начинают пользоваться технологией, она выходит в «поток». Спрос на нее стабилизируется, и она воспринимается обществом как нечто совершенно обычное.

На рубеже 2000-х вдруг стало модно говорить, что информационные технологии – «коммодити» (англ.commodity), т. е. безликий биржевой товар, у которого много производителей и потребителей и который покупается по стандартному набору спецификаций – у кого дешевле. Никто не платит дорого за «коммодити».

На Западе компьютерная индустрия на тот момент уже стала зрелой отраслью, подобной коммунальному хозяйству и производству электричества. Все хотят иметь горячую воду и стабильное напряжение в сети, но мало кто хочет глубоко вникать в устройство бойлеров или ГРЭС[25].

Так же и в области компьютеров: мне надо сделать расчет прибыльности клиентской базы – несколько нажатий клавиш, и все, а кто эту задачу решает и как эта информация мне передается, мне все равно (ну кого, например, волнует мощность подстанции в микрорайоне?!). Тогда, в начале нулевых, многие серьезные аналитики, возможно, на волне очередной моды, хором заговорили о зрелости индустрии ИТ, о ее «коммодитизации» (т. е. о превращении в безликий товар, у которого есть одно измерение – цена). Никого, кроме специалистов, «кухня» ИТ отныне не должна интересовать. Интересно умное, инновационное, а информационные технологии – уже пройденный этап.

По мнению Ирвинга Владавского-Бергера, мирового авторитета в сфере ИТ и главного стратега компании IBM, на рубеже 2010-х гг. индустрия ИТ вступила в «посттехнологическую эру». С развитием техники, средств хранения и программного обеспечения акцент сместился с технологий с их невразумительным жаргоном, скоростями быстродействия и гигабитами к тому, чего можно добиться благодаря внедрению этих технологий[26].

Упрощение и удешевление цифровизации, которые потенциально несет с собой «коммодитизация», означают, что многим компаниям доступ к новейшим технологиям упростится – это создаст еще больше возможностей для бизнес-инноваций.

Информационные технологии не «коммодити»: «Вдребезги». Книга «Вдребезги»[27], написанная сотрудниками The Boston Consulting Group в 1999 г., стала бестселлером. Ее авторы, Вустер и Эванс, убедительно продемонстрировали тот факт, что новое поколение информационных технологий, которое окрестили модным словом «интернет», позволяет разрешить издревле существовавший конфликт между доступностью информации и ее насыщенностью (или «персонализацией»). Ранее все традиционные каналы предлагали или «насыщенную» индивидуализированную информацию, доступную одному пользователю, или очень неглубокие сведения для широкого круга пользователей. Получить и то и другое через один информационный канал было невозможно.

Приведем пример. У каждого из нас есть выбор, например между прослушиванием рекламы лекарства по радио и посещением врача. В первом случае мы получаем вместе с миллионами других слушателей информацию о медикаменте без всякой привязки к нашему диагнозу. В другом – строго индивидуальные данные о конкретном заболевании и необходимых именно нам препаратах. Естественно, эти каналы различны по стоимости – радио существенно дешевле, чем визит к специалисту, но в подавляющем большинстве случаев малопригодно для получения информации о курсе лечения.

Интернет, по мнению Эванса и Вустера, – первый информационный канал в истории человечества, который сломал барьер между насыщенностью и доступностью информации, т. е. он дает возможность каждому получить максимально полную и затребованную именно им информацию.

Эта теория приобрела новое дыхание, когда экономисты стали говорить о том, что интернет создает не существовавшую доселе возможность при минимальных расходах находить на рынке и группировать маржинальных (или нетипичных) потребителей, которые раньше были незаметны и неинтересны для больших компаний, ориентированных на массовое производство. Так, теперь есть возможность выпускать диски всего для нескольких сотен меломанов, чего ни одна студия ранее не могла себе позволить. Это концепция так называемого длинного хвоста статистического распределения потребителей, для которого появились новые специфические формы «монетизации».

Книга Эванса и Вустера предварила следующий этап цифровизации – эпоху пользователей (customer-centric), начавшуюся с середины нулевых, и сетевую эпоху в целом. Информация стала насыщенней и доступней, в том числе благодаря сетевому эффекту (об этом – отдельная глава).

«Уничтожьте ваш бизнес». Этот парадоксальный лозунг в 1999– 2000 гг. выдвинул Джек Уэлч, руководитель General Electric. «Нейтронный Джек» знал, как «подстегнуть» людей и добиться от них большего. Несмотря на завышенные в те годы ожидания от интернета, Уэлч вряд ли был столь наивен, чтобы ждать слишком радикальных изменений. Скорее, он старался использовать технологический прорыв, чтобы заставить менеджеров по-новому взглянуть на свою деятельность и переосмыслить казавшиеся незыблемыми постулаты.

Созвучной идеям П. Друкера стала концепция фирмы будущего: «сетевая виртуальная организация», «организация, построенная на взаимодействиях или свободно сочетающихся процессах». Эти концепции объединяет понимание того, что в целом ряде производств происходит ослабление позиций вертикально интегрированной иерархии в качестве доминирующей организационной модели. Традиционные вертикально интегрированные иерархические модели во многом под воздействием новых технологий уступают место рыночным и сетевым.

Это касается не только поставщиков компонентов, но и тех, кто выполняет вспомогательные функции, такие как управление кадрами, финансы, тренинг и т. п. Эту концепцию, перекликающуюся с идеями позднего П. Друкера, использовали в том или ином виде разные консалтинговые организации. Чуть позже на основании этих идей и с помощью цифровых технологий родились Uber, Airbnb и прочие сетевые компании четвертой волны.

Четвертая волна, эпоха потребителей – это время, когда появились новые книги. Прошло десятилетие, и оптимистично-благостный тон публикаций со стороны американского левоцентристского мейнстрима резко поменялся. Это произошло по мере того, как цифровые технологии перестали быть исключительной прерогативой крупных корпораций и стали частью повседневной жизни миллиардов людей по всему миру.

Из источника безусловных благ новые прогрессивные корпорации, которых еще не было в начале нулевых, стали источником монополистических тенденций в сфере высоких технологий, распространяют вызывающие привыкание приложения на смартфоне, сыграли чуть ли не решающую роль в избрании Дональда Трампа (о, ужас), обвиняются в «русском вмешательстве», превратились «в прожорливый антидемократический капитализм слежки».

В качестве примера можно привести нашумевший бестселлер 2019 г. «Не будь злодеем: как техногиганты предали свои основополагающие принципы – и всех нас» Раны Форухар, обозревателя Financial Times (Don’t Be Evil: How Big Tech Betrayed Its Founding Principles – and All of Us by Rana Foroohar).