Полная версия

Большая цифра. Как цифровизация и цифровые гиганты меняют мир, экономику и финансы, и как меняются сами

А тем временем на Западе рост производительности труда за счет электрификации и обеспеченный этим рост благосостояния рабочего класса на том этапе развития позволил избежать разрушительного революционного кризиса, вызванного обнищанием пролетариата, который предсказывал Маркс, спасая тем самым капиталистическую систему от краха. Произошло это и под влиянием внешних факторов: страха перед Октябрьской революцией и коммунизмом, благодаря росту влияния профсоюзов в западных экономиках. По сути дела, технологический прогресс и рост производительности труда оказались главными факторами, которые Маркс не учел в своей теории, поскольку рассматривал капитализм как статичную формацию, а рост неравенства – как данность в абсолютных показателях, за счет обнищания народных масс. Технологический прорыв, новая технология общего назначения спасли тогдашний капитализм как минимум от серьезного кризиса.

Как определяют понятие производительности англоязычные экономисты?

Производительность – это способность предприятия или компании производить товары или услуги в определенном количестве и качестве.

Этот показатель измеряется с помощью различных индикаторов. Чаще всего производительность выражается как отношение общего объема производства к общим затратам или к отдельным расходам, которые были использованы в процессе производства. Например, это может быть выпуск продукции на единицу затрат за определенный период времени. Один из наиболее распространенных показателей производительности – это совокупная производительность труда. В качестве примера можно привести ВВП на одного работника.

Именно эта формула производительности труда (ВВП / Количество занятых, ВВП / Количество отработанных часов в экономике) является основной в подавляющем большинстве научных, околонаучных, популяризаторских книг, а также в менеджерском и консалтинговом новоязе.

Однако справедливости ради стоит отметить, что традиционно экономическая наука выделяет, помимо труда, следующие факторы производства:

• земля (природные ресурсы);

• труд (трудовые ресурсы);

• капитал (инвестиционные ресурсы).

В настоящее время некоторые экономисты (например, К. Р. Макконнелл и С. Л. Брю) к ним добавляют предпринимательский потенциал, информацию, инновации.

Интересно, что о влиянии цифровизации на производительность капитала мало кто говорит и пишет, и за информацией об этом лучше обращаться к аналитикам финансовых и биржевых рынков.

Рост производительности является важнейшим источником повышения уровня жизни. Рост производительности означает увеличение добавленной стоимости в производстве, а значит, и увеличение доходов, которые могут быть распределены.

На уровне фирмы или отрасли выгоды от роста производительности могут распределяться различными способами:

• для сотрудников – за счет улучшения заработной платы и условий труда;

• акционеров – за счет увеличения прибыли и выплаты дивидендов;

• клиентов – за счет снижения цен;

• окружающей среды – посредством более строгой охраны окружающей среды;

• правительств – за счет увеличения налоговых платежей.

Рост производительности – увеличение выпуска продукции за счет уже имеющихся ресурсов – является основным источником долгосрочного увеличения доходов населения в целом, в отличие от экстенсивного роста. Как однажды заметил лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман, рост производительности – это еще не все, но в долгосрочной перспективе это почти все[8].

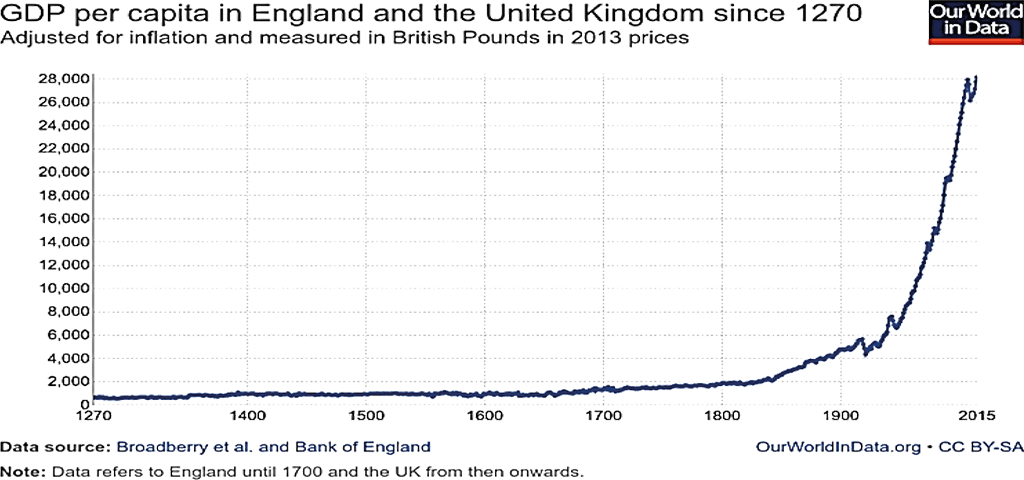

Статистические данные, охватывающие почти восемь веков, по Англии и Соединенному Королевству хорошо иллюстрируют долгосрочный тренд роста ВВП на душу населения. Мы видим, что заметный рост приходится на три недавних периода: промышленная революция и использование пара (с 1800 г.), эпохи электричества (с 1880-х гг.) и информационных технологий (с 1960-х гг.) после веков практически стагнации. На коротких промежутках положительно сказывались и некоторые демографические явления, например падение численности населения из-за эпидемий в XIV и XVII вв. (одновременно с началом довольно массовой эмиграции в североамериканские колонии), что приводило к некоторому краткосрочному увеличению доступной земли и капитала на одного работника, «улучшению статистики», но их эффект был очень недолгим (рис. 2.1).

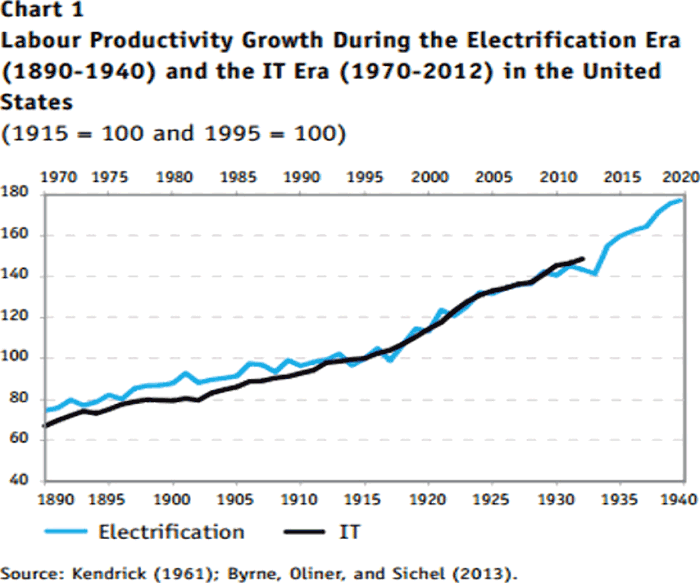

График на рис. 2.2, основанный на данных статистики США, дает возможность сопоставить рост производительности труда в эпоху электрификации в сравнении с эпохой информационных технологий (цифровизации). Мы видим, что при наложении друг на друга эти два независимых друг от друга графика показывают практически идентичный тренд роста производительности труда на 50-летнем промежутке времени, несмотря на весьма разные факторы и механизмы влияния на производительность в случае электрификации или цифровизации.

Рисунок 2.1

Источник: Data source: Broadberry, Campbell, Klein, Overton, and van Leeuwen (2015) via Bank of England (2020). URL: https://ourworldindata.org/grapher/gdp-per-capita-in-the-uk-since-1270 (дата обращения: 15.03.2025)

Рисунок 2.2

Источник: Commission expert group on the taxation of digital economy 2014. P. 17. Citing C. Syverson (2013). URL: https://www.diplomacy.edu/wp-content/uploads/2021/10/COMMISSION-EXPERT-GROUP-ON-TAXATION-OF-THE-DIGITAL.pdf (дата обращения: 15.03.2025)

Что происходит с производительностью труда сегодня?

Во всем мире рост производительности труда резко замедлился в 1970-х гг. по сравнению с ошеломляюще высокими темпами в послевоенные десятилетия. В последующие за 1970-ми десятилетия в экономически развитых странах темпы роста тоже не показывали однозначно высоких показателей.

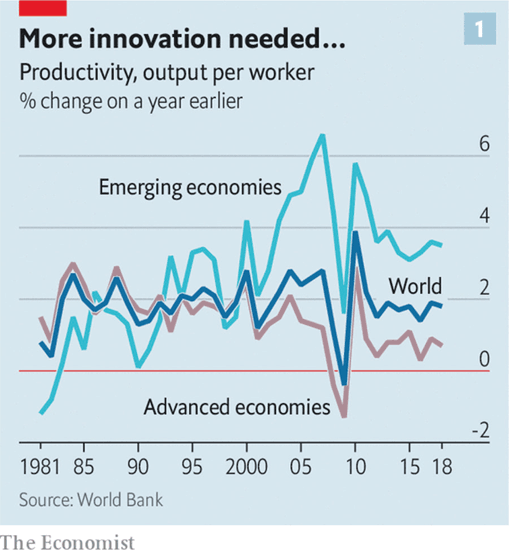

На графике из журнала The Economist (рис. 2.3) мы видим довольно заметный тренд на снижение роста производительности труда в развитых экономиках: с 3% в год в 1980-х гг. до менее 1% на рубеже 2020-х.[9] Да, с середины 1990-х до начала 2000-х гг. в богатых странах мира во главе с США наблюдался некоторый всплеск роста производительности труда, вызванный существенными инвестициями в технологии в период эйфории стартапов и инвестиций в решение так называемой проблемы 2000 г.

В течение десятилетия, предшествовавшего глобальному финансовому кризису 2007–2008 гг., на развивающихся рынках также наблюдался быстрый рост производительности, чему способствовали высокие объемы инвестиций и расширение торговли, которые позволили участникам и главным бенефициарам переноса глобальных цепочек поставок из числа развивающихся стран использовать более совершенные методы и технологии. Однако после кризиса 2007–2008 гг. началось масштабное и упорно продолжающееся замедление роста производительности. По данным Всемирного банка, это затронуло около 70% экономик мира. В ЕС последние годы (2019–2024) ежегодный рост производительности труда не достигает и половины процента, но в США, по данным European Central Bank, он неожиданно немного ускорился – до 2% в год.

Еще в нашумевшей в начале 1990-х гг. книге «Ценность компьютеров для бизнеса» американский экономист Пол Страссманн продемонстрировал, что информационные технологии стали крупнейшей статьей капитальных вложений американских компаний[10]. При этом ему не удалось проследить линейной зависимости между ценностью компаний для акционеров и размером инвестиций в ИТ[11]. Как заметил еще в 1987 г. экономист и нобелевский лауреат Роберт Солоу, обосновавший роль технологического прогресса в экономическом развитии, «компьютеры видны везде, но не в статистике производительности труда»[12].

Рисунок 2.3

Источник: URL: https://www.economist.com/finance-and-economics/2020/12/08/the-pandemic-could-give-way-to-an-era-of-rapid-productivity-growth (дата обращения: 15.03.2025)

Объяснений этому находят несколько, и скорее всего в той или иной степени они проявляют себя одновременно.

Для раскрытия потенциала экономики необходимы дополнительные инвестиции. А их в последние десятилетия хронически не хватало, в первую очередь из-за того, что промышленное производство (а частично и сервисы, такие как программирование или центры телефонного обслуживания) переезжало («делокализовывалось») в развивающиеся страны, где продолжался опережающий рост производительности (в силу как раз более существенных и растущих инвестиций и прихода новых, импортированных с запада технологий).

Еще одно объяснение: несмотря на весь энтузиазм по поводу технологий, которые меняют мир, последние инновации просто не так революционны с точки зрения увеличения производительности, как утверждают оптимисты. Искусственный интеллект не изменил пока мировую экономику такими радикальными темпами, как некоторые ожидали пять-десять лет назад, и надо просто ждать выхода технологий на новый, однозначно более производительный уровень.

А может быть, экономисты просто не умеют правильно учитывать полный положительный эффект от технологий? Они игнорируют в экономической статистике те услуги или улучшения, которые пользователи получают бесплатно в рамках «пакета услуг», который обеспечивают современные экосистемы (такие как Яндекс, Сбербанк, Apple или Tencent) и гаджеты, в первую очередь смартфоны. Их consumer surplus, т. е. неучтенная полезность для потребителя, не учитывается должным образом в расчете ВВП и искажает данные о росте производительности труда, занижая «числитель» дроби производительности, т. е. общий размер «благ», производимых в обществе. Хорошим примером является исчезновение из мира производства изготовителей фотопленки или виниловых дисков, которые вносили определенный вклад в ВВП вплоть до 2010-х гг., а сейчас при кратном росте числа (электронных) фотографий и прослушиваний (цифровой) музыки нигде в общепринятых методологиях расчета ВВП продажи физических носителей фото или музыки не фигурируют.

Еще одно объяснение дает немного больше оснований для оптимизма, поскольку известно уже довольно давно и показало себя неоднократно: требуется время, чтобы начать использовать новые технологии эффективно. Искусственный интеллект – это пример того, что может повысить производительность во многих отраслях. Но оптимальное использование таких технологий требует времени и экспериментов. Такое постепенное накопление ноу-хау является инвестицией в «нематериальный капитал».

«Положительный эффект от ИТ отсрочен», – автор писал об этом уже почти два десятилетия тому назад[13]. Минимум на три-пять лет, считают и западные практики, такие как бывший генеральный директор Cisco Джон Чемберс и западные теоретики – в числе последних профессор Массачусетского технологического института Эрик Бринджолфссон. От нескольких месяцев до трех лет (для ERP-систем) – чуть более оптимистично полагают российские ИТ-директора. Характерно, что со временем растет число тех, кто верит в отсроченный эффект от ИТ. Связано это с тем, что учтенные расходы на цифровизацию – только верхушка айсберга. По мнению Бринджолфссона, 90% инвестиций приходятся на человеческий и организационный капитал. Из 20 млн долл. инвестиций в ERР-систему, как он считает, 1 млн долл. приходится на «железо», 3 млн долл. – на программные продукты, а оставшиеся 16 млн долл. – на перестройку процессов, консалтинг, обучение менеджеров (пропорция 1:5), которые совершенно невидимы в бюджете информационных технологий. Пока эти 16 млн долл. не освоены – а здесь без временного лага не обойтись, – никакого эффекта «железо» само по себе не даст. Именно поэтому казавшиеся бессмысленными траты на ИТ эпохи эйфории второй половины 1990-х гг. принесли плоды только в 2002–2003 гг.

Работы Эрика Бринджолфссона и Дэниела Рока из Массачусетского технологического института, а также Чеда Сайверсона из Чикагского университета объясняют феномен «J-образной кривой производительности»[14]. По мере внедрения новых технологий фирмы переориентируют ресурсы на инвестиции в нематериальные активы, особенно в выстраивание новых бизнес-процессов. Такое перераспределение ресурсов означает, что объем производства фирмы не растет пропорционально инвестициям, и это интерпретируется как снижение темпов роста производительности. Позже, когда инвестиции в нематериальные активы принесут свои плоды, производительность резко возрастет, поскольку и объем производства увеличится.

Как бы там ни было, но учитываемый статистикой рост производительности труда за последнее десятилетие был «ниже тренда». Это вызывает определенное беспокойство западного истеблишмента по поводу того, какими могут быть источники и механизмы роста благосостояния населения развитых стран в ближайшее десятилетие и не приведет ли такая ситуация к еще большим потрясениям, чем брексит, «трампизм», победы новых правых и новых левых партий в Европе. Особенно на фоне старения и убыли населения в европейских странах.

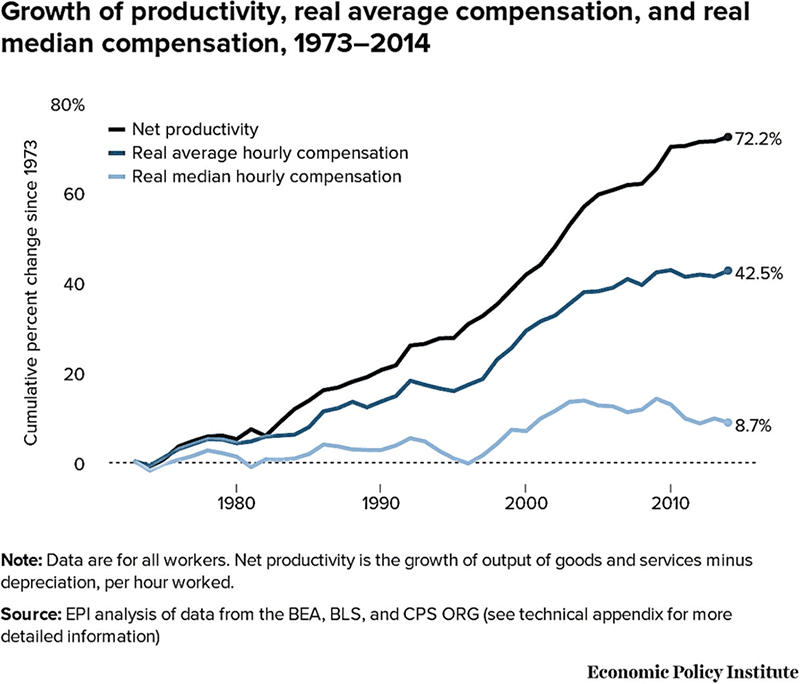

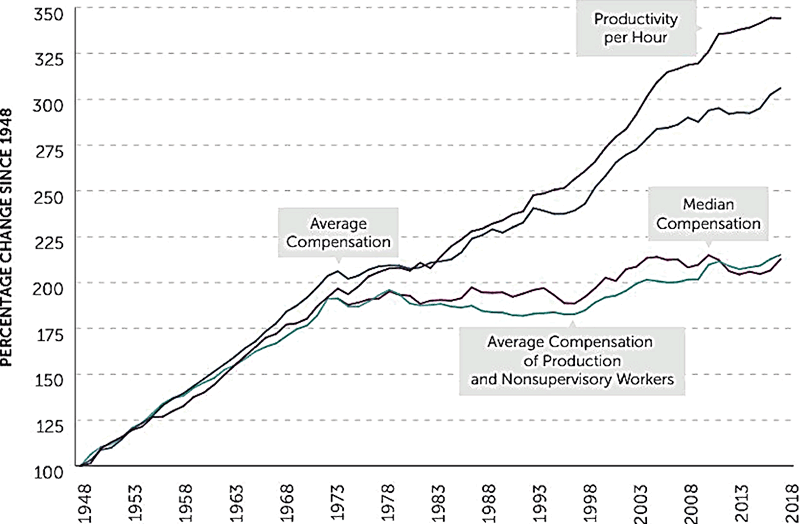

Еще больше усложняет сегодняшнюю картину мира существенное изменение распределения «бонусов» от роста производительности между трудом и капиталом (рис. 2.4 и 2.5). При росте производительности труда на 72% за 50 лет средняя заработная плата выросла в США всего на 42%, а медианная – всего на скромные 9% (за 50 лет!). Это означает, что рост производительности не только не привел к пропорциональному росту уровня жизни, но и существенно увеличил неравенство в доходах от труда: верхние 50% зарплат росли существенно быстрее низших 50%, которые практически и не увеличились. Этому можно найти много причин, среди которых наиболее очевидные – перенос наименее квалифицированных рабочих мест за пределы США и иммиграция в развитые страны, увеличивающая предложение труда на рынке и оказывающая давление на доходы наименее оплачиваемых.

Можно предположить, что выигрыш от производительности труда «не испарился», а превратился в выигрыш производительности капитала. И был перераспределен в новых областях, не связанных с материальным производством в развитых странах. В частности, в пресловутое «управление цепочками поставок», которое нередко выступает в качестве словесной ширмы для «делокализации».

Удешевление потребительской корзины, рост зарплат в госсекторе, улучшение экологии, на что также мог положительно повлиять рост производительности труда, должны были бы опосредованно отразиться в ускоренном росте средней и медианной заработной платы, но и этого не происходит.

Рисунок 2.4

Источник: Understanding the Historic Divergence Between Productivity and a Typical Worker’s Pay Why It Matters and Why It’s Real Report / by Josh Bivens and Lawrence Mishel. September 2, 2015. URL: https://www.epi.org/publication/understanding-the-historic-divergence-between-productivity-and-a-typical-workers-pay-why-it-matters-and-why-its-real/ (дата обращения: 15.03.2025).

Рисунок 2.5

Источник: Autor D., Mindell D. and Reynolds E. The Work of the Future. URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1741677174&tld=ru&lang=en&name=2020-Final-Report4. P. 15 (дата обращения: 15.03.2025)

Попытку объяснить растущее неравенство можно найти в недавнем труде лауреатов Нобелевской премии по экономике 2024 г. Дарона Аджемоглу и Саймона Джонсона «Власть и прогресс» и в двух увесистых томах француза Тома Пикетти «Капитализм в XXI веке» и «Капитализм и идеология».

Экономистов из Массачусетского технологического института, центра американских инноваций Дарона Аджемоглу и Саймона Джонсона трудно назвать врагами прогресса. При этом в своей последней книге, предшествовавшей полученной ими в 2024 г. Нобелевской премии, они задают вопрос: является ли технология везде и всегда неоспоримым благом? Считается, что новые технологии в конечном счете создают лучшие рабочие места и процветание. Так гласит общепринятая экономическая теория. Но что, если это не всегда так? Это отправная точка «Власти и прогресса».

Кривая Кузнеца (также лауреата Нобелевской премии по экономике) – гипотеза о том, что в странах, стоящих на ранних ступенях экономического развития, неравенство доходов вначале возрастает, но по мере роста экономики имеет тенденцию снижаться. Данная гипотеза была впервые выдвинута 29 декабря 1954 г. экономистом Саймоном Кузнецом и оформлена в виде перевернутой U-образной кривой.

С. Кузнец считал, что экономический рост приводит к изменению в распределении доходов. Он выдвинул гипотезу, что неравномерность в производительности приводит к высокому уровню доходов в промышленном секторе и к увеличению его доли в экономике, способствуя росту неравенства. Естественное перераспределение рабочей силы из отраслей с низкой производительностью труда (например, сельское хозяйство) в отрасли с более высокой производительностью (промышленность) ведет к постепенной тенденции к снижению неравенства доходов.

Неоклассическая экономическая теория, опираясь в том числе на идеи С. Кузнеца, утверждает, что технический прогресс всегда увеличивает среднюю заработную плату. И даже если это усиливает неравенство, в конечном счете это поднимает заработную плату в нижней части распределения доходов. Аджемоглу и Джонсон называют это «стимулом повышения производительности».

Но, по мнению ученых, история изобилует и другими примерами, когда технологии не привели к общему процветанию. Так, улучшения в сельском хозяйстве почти не приносили пользы крестьянам; достижения в судостроении позволили процветать работорговле; фабрики, которые вывели гибкую ремесленную работу из дома и поставили ее под контроль менеджеров, увеличили продолжительность рабочего дня и снизили доходы. На нынешнем этапе в качестве такой угрозы воспринимаются автоматизация или роботизация и грядущая революция в области искусственного интеллекта, которая может уничтожить миллионы рабочих мест, в том числе и не связанных напрямую с материальным производством.

Но автоматизация – возможно, самое важное технологическое достижение со времен индустриальной эры – не направлена на повышение производительности труда, а скорее нацелена на замещение и вытеснение трудовых процессов. Автоматизация не обязательно приводит к снижению заработной платы, если существуют стимулы или давление (со стороны профсоюзов или правительства), которые вынуждают к переподготовке работников и созданию для них новых рабочих мест. Но если новые рабочие места не создаются, то автоматизация может в конечном итоге вызвать сокращение рабочих мест и заработной платы, даже если она повышает производительность и отдачу от капитала. Это и происходило последние несколько десятилетий, поскольку менеджеры активно увеличивали лишь возврат на капитал и относились к работникам как к издержкам, а не как к активу.

Так было не всегда. В эпоху электрификации как основной технологии общего назначения в XIX в. количество рабочих мест для инженеров и менеджеров – «белых воротничков» увеличилось, поскольку они использовали инновации для изменения облика фабрик и создания новых и более эффективных рабочих мест.

Этот процесс длился десятилетиями, и этому способствовали, в том числе, законы «Нового курса» Рузвельта. Они стимулировали коллективные переговоры и ограничивали монополистическую власть корпораций, а также способствовали укреплению профсоюзов. Это позволило включить переподготовку и переквалификацию работников в социальный договор. К 1960-м гг. доля доходов 1% населения, относящегося к наиболее состоятельной группе, составляла лишь 13% от общего объема богатства, в то время как в 1920-е гг. этот показатель достигал 22%. Средняя заработная плата росла так же быстро, если не быстрее, чем производительность труда.

Начиная с 1970-х гг. эта связь начала разрушаться в значительной степени из-за снижения активности профсоюзов, изменений в антимонопольной политике и в финансовой структуре компаний, которые стимулировали наращивание долга над производительными капитальными затратами, и общего сочетания технологических сдвигов, переноса производств, появления целого класса работников на аутсорсинге (временные и подрядные контракты, то, что стало называться «уберизацией» труда, которые привели к снижению доходов по сравнению со штатными сотрудниками). Все это означало, что даже когда работники становились более продуктивными, они не пользовались плодами этого роста производительности.

Итогом стало внедрение того, что авторы называют «так себе автоматизацией» (so-so automation). Примером такой автоматизации является появление программного обеспечения для отслеживания работы сотрудников или ботов колл-центра, которые на самом деле не намного продуктивнее людей, и если они вообще продуктивны, то только в том смысле, что они не уменьшают общие затраты времени, а перекладывают временные затраты на клиентов компании, несколько снижая их для ее сотрудников (которые в большинстве случаев и так на аутсорсинге или вообще в другой стране). Такое «новшество» просто снижает издержки работодателей, принося минимальный эффект для сотрудников и клиентов.

Сейчас мы находимся на поворотном этапе в истории технологий. Даже титаны Кремниевой долины – такие люди, как Илон Маск и сооснователь Apple Стив Возняк, – призывают замедлить внедрение искусственного интеллекта, чтобы можно было лучше изучить его последствия. Google и Microsoft же говорят, что беспокоиться не о чем.

Это происходило на протяжении всей недавней истории и отражает силу убеждения влиятельных деятелей, которую авторы книги «Власть и прогресс» подробно иллюстрируют. Эти люди часто имели возможность диктовать правила. Так, крупный предприниматель в области технологических инноваций француз Фердинанд де Лессепс, который был ответственен как за успех Суэцкого, так и за фиаско при строительстве первой версии Панамского канала, смог «продавить» изначально нерабочий проект строительства в Панаме. Это верно и для современных титанов так называемого капитализма слежки (surveillance capitalism). Они навязали правила, позволяющие им добывать личные данные и извлекать из них прибыль, использовали власть и влияние, чтобы сформировать в своих целях представление о технологиях, которое затем начинает жить своей собственной жизнью. Собственно, эта часть книги и есть объяснение ее названия – «Власть и прогресс». Власть нужна Большой Цифре для подготовки почвы для нового технологического уклада.

Авторы призывают не допустить, чтобы это повторилось. Технология создала общее процветание только тогда, когда были разработаны соответствующие инструменты, гарантирующие, что ее плоды перераспределятся в пользу общества в целом.

Искусственный интеллект представляет угрозу как для демократии, так и для рабочих мест во всех группах доходов. Результат может быть довольно мрачным. Профсоюзы и правительство должны действовать так, чтобы эта последняя попытка повысить производительность не закончилась плачевно. Влиятельный либеральный обозреватель Financial Times, сама автор книг о цифровых гигантах, Рана Форухар так озаглавила свою рецензию об этой книге: «Если цифровые технологии является движущей силой “повышения производительности”, то пришло время нажать на тормоза»[15].

Учитывая, что Аджемоглу и Джонсон (обильно цитирующие Ф. Энгельса, но старательно избегающие упоминания К. Маркса) удостоились Нобелевской премии, а хвалебные рецензии на книгу появились, в том числе, и в таких изданиях, как Financial Times, нельзя не признать, что такие «осторожные» взгляды на цифровизацию становятся частью новой доктрины либерального центризма.

Тома Пикетти – французский экономист, получивший известность благодаря исследованию причин и последствий неравенства доходов в течение последних 250 лет, доктор, профессор Высшей школы социальных наук и Парижской школы экономики, автор бестселлера «Капитал в XXI веке» (2013), утверждает, что скорость накопления капитала в развитых странах стабильно превышает темп экономического роста, и это приводит к имущественному неравенству, которое лишь увеличивается со временем. Для решения проблемы Пикетти предлагает изменение налоговой политики, например прогрессивный всемирный налог на имущество.

Центральный тезис его книги заключается в утверждении того, что неравенство – не случайность, а основополагающая характеристика капитализма. Концентрация богатства постоянно растет, и не происходит самокоррекции. Решить эту проблему можно только путем государственного вмешательства. В этом отличие от подхода Аджемоглу и Джонсона, которые не считают рост неравенства предопределенным и смотрят на государство скорее как на арбитра, а не как на непосредственный механизм по выравниванию доходов. Пикетти явно отдает дань французской традиции этатизма, прямого государственного вмешательства.