Полная версия

Большая цифра. Как цифровизация и цифровые гиганты меняют мир, экономику и финансы, и как меняются сами

Николай Ермошкин

Большая цифра. Как цифровизация и цифровые гиганты меняют мир, экономику и финансы, и как меняются сами

Николай Николаевич Ермошкин, кандидат экономических наук, преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики (Департамент мировой экономики) Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), преподаватель кафедры международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета.

Рецензенты:А. А. Тарасов, региональный руководитель в Microsoft, Adobe, Siemens, Cisco, IBM, PTC, Deloitte;

В. А. Байков, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, Чрезвычайный и Полномочный Посол.

О книге

Вы держите в руках чрезвычайно актуальную книгу. В мире, где цифровые технологии меняют глобальные финансы, бизнес, международные отношения и саму ткань общества, крайне важно осмысливать, анализировать и предвосхищать происходящую трансформацию. Как соавтору двух предыдущих книг Николая Ермошкина, мне особенно приятно видеть, как в «Большой Цифре» развивается тема влияния современных информационных технологий (которые сейчас все чаще принято называть цифровизацией) на нашу жизнь.

История технологического прогресса имеет цикличный характер, и каждый новый виток приносит как типичные, так и уникальные вызовы и возможности. В период интернет-революции мы наблюдали рождение крупных горизонтальных B2C-сервисов, затем – появление инновационных B2C-приложений, таких как Airbnb и Booking. Затем последовал бум SaaS-решений для B2B, породивший 300 новых единорогов. А теперь наступает новая эра – эра корпоративных AI-агентов. В ближайшие три-пять лет появятся 500+ новых компаний-единорогов, создающих B2B-решения на основе ИИ для различных отраслей и бизнес-функций.

Но эта революция открывает не только новые горизонты, но и несет серьезные вызовы. Корпорациям понадобятся специалисты, умеющие формулировать задачи для ИИ. При этом очень многие, к сожалению, окажутся не у дел, став «лишними» людьми, живущими на минимальный гарантированный доход, не выходя из дома, потребляя цифровой контент и минимально необходимый уровень материальных благ. Цифровизация 2020–2030-х гг. принесет в мир сервисных отраслей то, что Китай принес в мир промышленного производства три десятилетия тому назад: огромный и баснословно дешевый ресурс, способный в корне трансформировать структуру занятости и соотношение силы и влияния в мире.

Особую тревогу вызывает и тот факт, что социальные сети впервые в истории человечества «взломали» дофаминовые механизмы мозга, создавая мощнейшую зависимость. Особенно ярко это проявляется в таких платформах, как TikTok. Еще одна острая проблема современности – детский буллинг в соцсетях, ломающий судьбы и психику молодых людей, что уже приводит к введению ограничений на использование социальных сетей несовершеннолетними.

Даже фантасты 90-х гг. не могли предсказать все технологии и изменения в поведении людей, которые мы наблюдаем в 2025 г. Эта книга не только анализирует путь, который мы прошли, но и дает возможность прогнозировать и создавать будущее. Используйте этот шанс, чтобы осознанно формировать свою роль в грядущем мире. Дерзайте!

Арсений Тарасов,соавтор стратегий внедрения искусственного интеллекта российскими и международными компаниями,CEO в HiPer It,региональный руководитель в Microsoft, Adobe, Siemens, Cisco, IBM, PTC, DeloitteГлава 1

Первые победы цифровизации

Эта книга родилась из курса «Цифровая экономика», который я читаю для магистров и бакалавров на факультете мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и на факультете международных отношений в Московском гуманитарном университете.

При создании этого курса я изначально опирался на свой опыт уже почти 20-летней давности, когда я работал в консалтинговом подразделении Cisco Systems, тогдашнего лидера интернет-технологий и сетевой инфраструктуры и заодно передовой на тот момент корпоративной стратегии, культуры и организации. К тому времени относятся две мои предыдущие книги, 2002 и 2006 гг. выпуска: «Стратегия информационных технологий предприятия» и «Демистификация информационных технологий», написанные как руководство для менеджеров.

Полтора последних десятилетия я работал в финансовом консалтинге и в индустрии инвестиций, где мне регулярно приходилось иметь дело с цифровыми проектами и с компаниями «новой экономики».

Работая над курсом и книгой, я поставил себе цель обобщить все то новое, что было опубликовано за последние годы по тематике цифровизации, и составить картину нынешнего состояния мира цифровых технологий; описать те возможности и риски, которые он несет для мировой экономики и политики. Почему на рынке информационных технологий, в отличие от подавляющего большинства остальных рынков, доминирование узкого круга стран и планетарных по масштабам игроков является практически неизбежным? Как цифровизация перестала быть уделом только бизнеса, а стала трансформировать общество в целом, мировые финансы, политику и международные отношения?

Разбирая со студентами перипетии цифровой экономики последних лет, я постепенно пришел к пониманию того, что сегодня мы имеем дело с особой и в чем-то даже обособленной сферой, где работают свои законы и правила. На мой взгляд, сегодня имеет смысл говорить именно о «Большой Цифре», о специфической модели развития цифровых гигантов и о том, какие объективные закономерности делают бизнес-модели, экономику, социальную и геополитическую роль цифровых компаний столь отличной от большинства.

Сегодня невозможно быть специалистом в финансах, экономике, международных отношениях, не углубившись в те макроэкономические процессы, которые были запущены цифровизацией.

Мой курс «Цифровая экономика» был «обкатан» на гуманитариях, которым нужно было сформировать глобальное, мировоззренческое понимание того, что такое цифровая экономика, как она вписывается в современный этап экономического и политического развития и как она влияет на общество и на систему международных отношений.

Это не курс по менеджменту, не набор практических навыков по реализации ИТ-проектов или тем более не набор советов, как заработать деньги на создании стартапов или на инвестициях в крипту.

Эта книга будет полезна для всех тех, кому интересна тематика биржевых финансов, инвестирования, политэкономии, экономической истории, мировой экономики и политики, «большая картина» цифровизации в целом. Я уверен, что она может стать полезным подспорьем для экономистов, финансистов, международников, юристов и управленцев, и особенно «айтишников», причем всех поколений, кому интересен глобальный взгляд на свою отрасль. Не только студентов, но и зрелых специалистов.

Для того чтобы внести структуру в рассказ о современном этапе цифровизации, я решил опереться на несколько закономерностей, на которые обратили внимание в разное время вовлеченные в процесс цифровизации практики и исследователи.

Книга начинается с описания волн цифровизации. Это одновременные долгая 60-летняя волна роста производительности и трансформации экономики, обусловленная сменой доминирующей технологии; средние по продолжительности волны, связанные с переходом каждые 15–20 лет на новый уклад и на новый рынок внутри самой цифровизации; и короткие волны, завязанные на экономические и инвестиционные циклы.

Каждая глава книги начинается с определения одного из этих ключевых понятий цифровизации, взятого из общедоступных источников, и исследует его эволюцию и нынешнее состояние. Это смена технологических циклов и их влияние на производительность труда, два (из нескольких) закона цифровизации – закон Мура и закон Меткалфа, цепочка создания стоимости в отрасли полупроводников и войны процессоров, сетевой эффект и сетевые платформы-монополии, искусственный интеллект, криптовалюты и новая эра наземного транспорта. В заключении учебного пособия – анализ того, как цифровизация и цифровые гиганты привели к радикальнейшему за послевоенные годы перераспределению богатства и власти в мире. В книге использовано много графиков и иллюстраций, большинство из которых приведены в оригинале – это позволяет читателям осваивать англоязычную терминологию (которая нередко используется и в самом тексте книги).

Первым делом мне пришлось снять розовые очки, через которые мы все смотрели на мир технологий два десятилетия тому назад. Тогда информационные технологии и цифровизация были инструментом в руках менеджмента для повышения эффективности работы традиционных компаний и для создания новых сервисов и услуг. Сегодня, когда суммарная биржевая капитализация всех автомобильных компаний Европы составляет лишь 1/10 от капитализации Apple или Microsoft, 1/5 Google или Meta[1], приходится (хотя и не хочется) говорить о том, что отныне традиционные компании всего лишь обслуживают цифровую экономику, довольствуясь ролью поставщика игральных жетонов в глобальном цифровом казино, где ставки выросли до небес. Это стало первой «победой» цифровых гигантов: биржевая капитализация Большой Цифры, или «биг теха»[2], затмила остальную производственную экономику.

В середине 2010-х гг. стало очевидно, что Силиконовая долина победила еще и доселе недосягаемый Уолл-стрит[3], крупнейшие банки США. Зарплаты, биржевые капитализации, привлекательность как работодателей, медийное присутствие цифровых гигантов из Силиконовой долины далеко опередили банки с Уолл-стрита, десятилетиями бывшими в центре жизни корпоративного Запада.

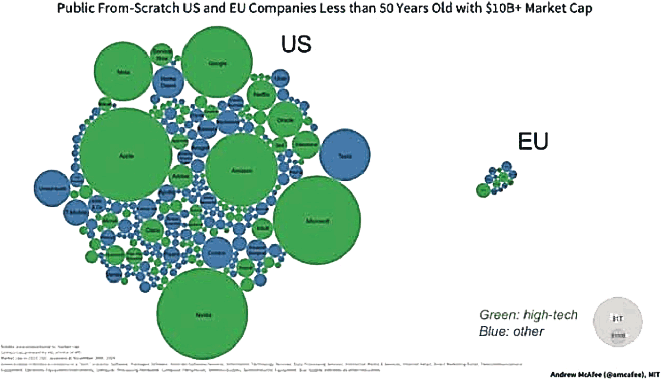

Мир бизнеса, глобальная экономика, центры сил, власти, денег, таланта изменились в корне в сегодняшнем мире, где суммарная капитализация американского рынка акций (почти исключительно за счет цифровых гигантов) выросла за последние 10 лет от размера в суммарно менее чем «две Европы» до четырех капитализаций всех европейских рынков акций, или около 63 трлн долл. Это для понимания того, почему о Европе в книге можно долго не рассказывать. Достаточно посмотреть на график, приведенный на рис. 1.1, – количество компаний с капитализацией более 10 млрд долл., созданных за последние 50 лет в Европе и США, – разница в капитализации в 70 раз[4]! К 2020-м стало ясно, что американская Большая Цифра победила еще и Западную Европу как более эффективная экономическая и финансовая модель.

Нет гарантии, что эти невиданные биржевые капитализации удержатся на нынешних высотах, – те, кто постарше, помнят лопнувший пузырь доткомов 2000–2001 гг., биржевую капитализацию Cisco Systems, достигшую полутриллиона долларов впервые в истории и затем упавшую в пять раз и по прошествии 25 лет так и не вернувшуюся к прежним высотам. И серию банкротств компаний технологического сектора в 2001–2004 гг. Второе президентство Трампа может быть подпорчено, как и первое, только теперь уже не самой большой за век пандемией, а самым большим за век финансовым кризисом, вызванным новым лопнувшим пузырем. Первые признаки этого, возможно, дали о себе знать к марту 2025 г. в виде серьезной коррекции на биржевых рынках. Это привело к снижению биржевой капитализации крупнейших игроков на 10–20%. Но гигантам цифровизации банкротство или утеря лидерства не грозит в той экономической и политической парадигме, в которой они работают сегодня, ни при каком сценарии. They are here to stay – они пришли, чтобы остаться.

Рисунок 1.1

Источник: A Visualization of Europe’s Non-Bubbly Economy. Andrew McAfee (MIT). Dec 02, 2024. URL: https://geekway.substack.com/p/a-visualization-of-europes-non-bubbly (дата обращения: 15.03.2025)

А частое обращение автора к биржевой капитализации лидеров рынка как к важнейшему мерилу их показателей – это не воспоминание о работе в одной из технологических компаний, где курс акций был источником каждодневных радостей и разочарований для сотрудников, получивших так и не реализованные большинством сток-опционы (право на выкуп акции по фиксированной цене, приносящее прибыль в случае ее удорожания). Это важный фактор оценки доступных для компании ресурсов, ее перспектив и ожидаемой доли от мирового «пирога». Рост капитализации означает удешевление капитала, ключевого ресурса. Компании дешевле «поднимать» капитал на рынке, привлекать самых талантливых людей за счет сток-опционов, но и долго функционировать, аккумулируя прибыль и не выплачивая или недоплачивая дивиденды, – акционеры готовы удовольствоваться ростом стоимости акций[5]. Рост капитализации – это еще, как правило, и отражение положительных мнений аналитиков по поводу компании и прогнозов роста рынка, далеко не всегда точных и правильных, но лучшего не найдешь.

Книгу можно упрекнуть в определенном, но, на мой взгляд, почти неизбежном американоцентризме. Связано это с тем, что история цифровизации до последнего десятилетия, когда Россия и Китай[6] в некоторых областях смогли сделать существенный рывок вперед, определялась достижениями «за океаном», причем и для нас, и для КНР – скорее за Тихим, чем Атлантическим, – в Калифорнии. Говорить о сегодняшнем американском доминировании вполне уместно, «гегемоном» цифровизации пока еще (надолго ли?) остаются США.

Если бы я задумал книгу о цифровизации в 1980-е, то это, скорее всего, было бы пособие о том, как пользоваться компьютером. Спустя 20 лет, в нулевые, я и мои соавторы писали, как цифровизация меняет бизнес и как много всего полезного (лишь с небольшими оговорками) объединенные в сети компьютеры способны привнести в большие организации. Спустя еще 20 лет и еще одна ступень вверх – теперь надо говорить о цифровизации как чуть ли не о ключевом факторе мирового развития и порядка, причем далеко не столь комплиментарно, как в нулевые, о разочаровании и несбывшихся надеждах от того, как этот в общем-то нейтральный по своей природе инструмент используется теми, кто его сегодня контролирует.

Сложно себе представить сюжет похожей книги через 20 лет: будет ли это рассказ о том, как под аккомпанемент обаятельных футурологов вроде Харари или Курцвейла будут предприниматься попытки разрушить цифровизацией саму природу человека и ткань нашего общества? Или как спрятаться от технологий, навязываемых все более влиятельными корпорациями, от цифровых олигархов с их довольно специфическим мировоззрением? Хотелось бы этого избежать.

Ваш автор остается на стороне тех, кто верит, что технологии – это прогресс и благо. Что, по крайней мере в России, цифровизация лишь в начале пути, и многие замечательные достижения последних лет будут закреплены и развиты сугубо в позитивном русле.

* * *Откуда появился сам этот термин – «цифровизация»? Было ли в начале слово? Ведь не просто так, не на пустом месте американский предприниматель, инвестор и публицист «со связями» Николас Негропонте (брат Госсекретаря США при Буше) ввел его в оборот в 1995 г.?

В индустрии информационных технологий к словам отношение трепетное, поскольку под знамена обозначаемой новым термином коммерческой концепции затем собираются мощные пиар, маркетинговые, консалтинговые силы и средства, под которые затем мобилизуются миллиардные, а порой и триллионные (в масштабах планеты) ресурсы. Информатизация, интернет, е-бизнес, проблема двухтысячного года (Y2K), облако, цифровизация, искусственный интеллект, большие данные – за каждым из этих понятий стояли и стоят огромные, потраченные на протяжении десятилетий корпоративные и личные бюджеты. В индустрии, где традиционно было сложно объяснить, почему, как и с какой результативностью все купленное будет работать, всегда было важно найти емкое, интуитивное, маркетинговое и понятное слово, которое могло бы увлечь за собой «принимающих решение» и их инвест-бюджеты.

Это может прозвучать иронично, но по-арабски «сыфр» означает «пустое место». К арабам это слово пришло из древнеиндийского языка – санскрита, где имело тот же смысл. Оно обозначалось кружком с точкой внутри. Этот смысл слово «цифра» сохраняло еще в XVIII в., хотя уже с XV в. известен латинский термин «нуль» (ничто).

С середины XVIII в. слово «цифра» приобрело новое значение – знак числа.

Цифры – это отдельные числа, используемые для представления значений в математике. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 используются в различных комбинациях и повторениях для представления всех значений в математике. Любое из десяти чисел от 0 до 9 может быть представлено символом, известным как цифра. Числом именуется понятие, которое отражает количество чего-либо. Числа записываются с помощью цифр.

Русское понятие «цифры» (как синонима информационных технологий) является точным переводом английского digital[7], долгие годы фигурировавшего в названии ныне не существующей компании Digital Equipment Corporation (DEC), когда-то одного из крупнейших технологических игроков США.

Оцифровка (digitization) – описание объекта, изображения или аудио- или видеосигнала (первоначально в аналоговом виде) в виде набора дискретных цифровых замеров (выборок) этого сигнала/объекта при помощи той или иной аппаратуры, т. е. перевод его в цифровой вид, пригодный для записи на электронные носители. Полученный в результате оцифровки массив данных («цифровое представление» оригинального объекта) может использоваться компьютером для дальнейшей обработки, передачи по цифровым каналам, сохранения на цифровой носитель.

Оцифровка – это процесс преобразования информации из физического формата в цифровой. Например, Иван сканирует подписанный договор и сохраняет его в формате PDF. Затем он сохраняет этот PDF-файл на диске C своего компьютера.

Цифровизация, digitalization, в отличие от оцифровки, – это процесс использования цифровых технологий для улучшения бизнес-процессов. Цифровизация – это внедрение современных цифровых технологий в различные сферы жизни и производства. Например, Мария сканирует подписанный контракт и сохраняет его в формате PDF. Затем она загружает этот PDF-файл в облачное хранилище данных, чтобы иметь доступ к нему в любое время и в любом месте, и не только для себя лично, но и для других сотрудников.

В приведенных выше примерах и Иван, и Мария оцифровали часть своих бизнес-процессов, но бизнес-процесс Марии в большей степени «цифровой». Она использует цифровизацию для более масштабного улучшения бизнес-процессов. В то время как цифровизация несет в себе неявный позитивный подтекст, оцифровка – скорее нет, это нейтральное понятие.

Цифровая трансформация – это еще одно словосочетание, которое часто появляется в одном ряду с оцифровкой и цифровизацией. Цифровая трансформация – это комплексное и далекоидущее воздействие, вызванное процессом цифровизации. Это процесс внедрения организацией цифровых технологий, сопровождаемый оптимизацией системы управления.

Цифровая трансформация призвана увеличить продажи, эффективность и рост бизнеса или увеличить эффективность деятельности организаций, не относящихся к чисто коммерческим (например, университетов и других образовательных учреждений). Показателем цифрового развития организации, характеризующим степень и успешность его цифровой трансформации, является уровень цифровой зрелости организации.

Широко распространенное словосочетание «цифровая трансформация» на сегодня не имеет четкого определения, а с течением времени оно получает все больше толкований. В более узком смысле «цифровое преобразование» может означать «безбумажный офис» или достижение «цифровой зрелости бизнеса», влияя как на отдельные предприятия, так и на целые сегменты общества, такие как правительство, массовые коммуникации, искусство, медицина и наука.

Цифровизация – более емкий, всеобъемлющий и удобный термин, чем все, что ей предшествовали, поскольку по большей части они обозначали или отталкивались от определенной доминирующей на каждом этапе эволюции технологии – кибернетика, вычисления, внедрение ЭВМ, компьютеризация, информационные технологии, интернет-технологии, облако.

А трехуровневая концепция: «оцифровка – цифровизация – цифровая трансформация» – наилучшим образом позволяет представить инструмент, метод работы и конечную цель этой технологии.

Глава 2

Волны цифровизации, прогресс и борьба за производительность и равенство

Первые главы книги посвящены истории – трем видам волн цифровизации и тому, как эту историческую эволюцию оценивает западный «интеллектуальный мейнстрим».

Цифровизацию принято рассматривать как очередную «технологию общего назначения» и как инструмент роста производительности труда, который неожиданно для всех перестал работать в 2010-е гг.

Внутри этой долгой волны, пришедшей на смену предыдущей технологии общего назначения (электрификации), – пять периодов начиная с 1960 г., основанных на сменяющихся в каждый период приоритетах от централизованных вычислительных систем до сегодняшнего бума искусственного интеллекта.

И наконец, важным для понимания того, почему цифровизация развивается поэтапно, является анализ инвестиционных циклов, когда с момента появления и по наши дни чередовались периоды бурного роста и периоды замедления внедрения информационных технологий.

50-летний цикл: цифровизация как технология общего назначенияТехнологии общего назначения (ТОН) – это технологии, которые радикально влияют на всю экономику в целом, на весь экономический уклад, выводя производительные силы на новый уровень развития и производительности.

ТОН обладают потенциалом радикально изменить общество благодаря своему опосредованному воздействию на сложившиеся экономические и социальные структуры.

Эти технологии обычно вначале бывают опробованы в месте своего зарождения на локальном уровне (как массовое использование силы ветра в Северных Нидерландах в XVII в. для таких новых применений, как откачка воды или изготовление более дешевых пиломатериалов для производства морских судов) или национальном уровне (использование энергии угля и пара в Великобритании в XIX в.). Затем они более или менее быстро распространяются в глобальных масштабах. Типичными примерами ТОН являются, например, одомашнивание лошади, использование силы ветра, паровой двигатель, электричество и информационные технологии. Другие, более узкие и несколько более спорные примеры включают железную дорогу, взаимозаменяемые детали, электронику, контейнеризацию транспортных перевозок, механизацию, методы управления (автоматизацию), автомобиль, компьютер, интернет, медицину и искусственный интеллект. Однозначное определение того, что является ТОН, а что нет, и их исчерпывающий список до сих пор остаются дискуссионными. Более того, такие технологии постепенно наслаиваются, дополняют друг друга, сосуществуют веками, но могут и превратиться в тормоз для нового поколения и быть полностью вытесненными, по крайней мере на продолжительное время, но потом вернуться, как это произошло с энергией ветра.

Технологии общего назначения увеличивают производительность всех факторов производства, но в первую очередь труда. А рост производительности всех трех факторов производства (земли, капитала и труда) – это определяющий фактор роста благосостояния населения.

Наращивание объема рабочей силы или используемого капитала может увеличить производство, но эффект от этого постепенно уменьшается, если не будут найдены более эффективные способы использования этих ресурсов. Когда Испания в XVI в. подчинила себе огромные новые территории в Америке с большим, чуждым ей населением и получила там же новые источники капитала (месторождения золота и особенно серебра в Перу, в Потоси), это обернулось краткосрочной эйфорией, но затем долгосрочной катастрофой для экономики метрополии и последующими веками экономического упадка. Капитал перетек к более производительным северным соседям Испании, а население новых колоний резко сократилось из-за эпидемий и жестоких колониальных порядков.

Читатели, заставшие советское время, помнят ленинскую фразу: «Коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны». Современные студенты ее не слышали и не знают. Проживший долгие годы в эмиграции в самых передовых на тот момент странах, Ленин своими глазами имел возможность наблюдать за стремительным внедрением в начале XX в. электричества во все сферы жизни, в том числе в производство. Поэтому план электрификации (ГОЭЛРО), наряду с нэпом (новой экономической политикой), оказался в числе приоритетов новой власти после катастрофы, которую породил внедрявшийся ей в 1918–1921 гг. военный коммунизм. Он должен был позволить новому режиму преодолеть накопившееся отставание от Запада.