Полная версия

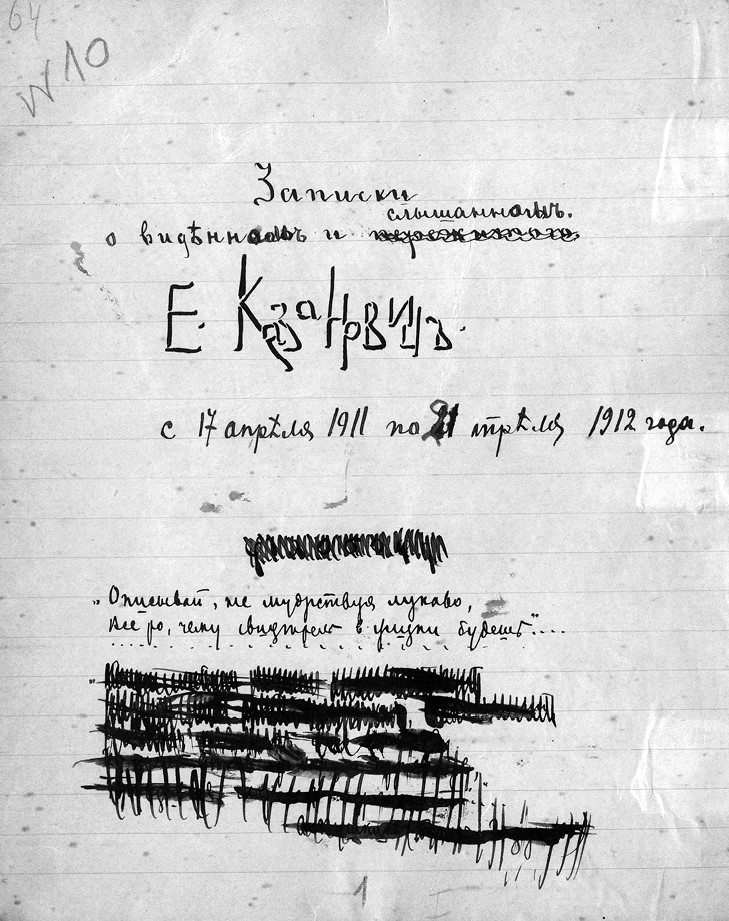

Записки о виденном и слышанном

Однако относиться к «Запискам…» как к документальному источнику следует с чрезвычайной осторожностью. С раннего детства мечтая о будущем литературном успехе, Казанович писала дневник как литературное произведение, видя в нем в первую очередь репрезентацию своей личности, открытую для взгляда потомков. Главным же достоинством человеческой души она считала самобытность, глубину переживаний и оригинальность мысли. Присоединение к общему мнению не заслуживает внимания; только несогласие с «пошлой толпой» является истинным проявлением неповторимой личности и может быть интересным. Дневниковые описания часто подстраиваются под уже сформированную точку зрения (свою) или же, особенно если речь идет о публичных или тем более общественно значимых событиях, полемически отталкиваются от чужих мнений о нем, и выявить эти координатные системы не всегда легко.

Вот, например, Казанович с опозданием на 10 дней прочитала о крушении «Титаника» (запись от 14 апреля 1912 г.):

«Боже, Боже, какой ужас! Я сегодня только прочла о гибели “Титаника”!

Какой кошмарный ужас! И я живу на свете, не зная, что делается вокруг.

Ужас, и вместе красота, жуткая, безумная, величественная. При чтении заметки в “Новом времени” эта картина сама собой нарисовалась перед глазами, со всей силой и яркостью действительности. О, если бы силы изобразить ее так, как видишь и чувствуешь, со всей кровавой любовью и торжественной осанной погибшим!

Дико, чудовищно то, что я говорю, но как это поднимает душу. Тут не наслаждение зрелищем; тут – страдание, глубокое, сильное, но и красивое, величественное, как страдание при чтении или созерцании безумного короля Лира или Эдипа».

Вырванная из контекста, запись выглядит довольно странно, хотя и действительно оригинально. Однако отдельные упоминания позволяют увидеть в ней «общие места» отношения Казанович к жизни и к своему дневнику. Газета «Новое время» – символ пошлого общественного мнения; Казанович бы ее в руки не взяла, но по бедности и занятости не имеет возможности читать другие газеты, а эту иногда берет у квартирной хозяйки; номер с сообщением о гибели «Титаника» оказался у нее в руках только потому, что на обороте страницы помещено сообщение о чествовании профессора И. А. Шляпкина в университете. Упоминание короля Лира – это отзвук усиленной подготовки к экзамену по Шекспиру, которой Казанович была занята с января 1912 г., и культивированного восторженного отношения к драматургу. Наконец, слова «О, если бы силы изобразить» указывают нам на желание Казанович попробовать силы в драматургии, о чем она упоминала и до, и после. Таким образом, предметом записи являются творческие планы и пристрастия Казанович, а трагедия «Титаника» выступила только в роли повода для высказывания.

Приведем еще пример. 9 мая 1912 г. Казанович вместе с группой курсисток и других гостей побывала по приглашению Шляпкина в его усадьбе в Белоострове, превращенной им в музей русской старины. В описании этой поездки (записи от 10 и 12 мая 1912 г.) при одном из первых упоминаний Шляпкин назван «хозяином ласковым» (с выделением кавычками). Именно так в сказке «Аленький цветочек» С. Т. Аксакова называется хозяин лесного дворца, «зверь не зверь, человек не человек, а какое-то чудище страшное», под ужасной личиной которого скрывается заколдованный принц. Это выражение Казанович подхватила у самого Шляпкина, который к этому времени уже достаточно давно пользовался аксаковским метатекстом для самоописания своего белоостровского житья (в этом можно убедиться, например, по сохранившемуся альбому записей посетителей). Для Казанович эта опознанная (с подсказки или самостоятельно) цитата добавилась к сложившемуся за пять лет до этого (и записанному в раннем дневнике) мнению о Шляпкине, основанному в первую очередь на его чрезвычайной, болезненной грузности: «Шляпкин, мне кажется, есть наиболее совершенное воплощение жизни, при этом жизни исключительно земной <…>. Земная красота сочетается в нем с земным уродством, земная сила и мощь – с земной слабостью и недостатками. Действительно, что может быть уродливее этой ужасной фигуры, этого калечества, и вместе с тем, как хороша голова на этом безобразном теле!»10 Таким образом, литературный метатекст, получивший поддержку на разных уровнях, в том числе на уже утвердившемся личном мнении, распространился не только на образ «хозяина ласкового», но и на весь хронотоп поездки: в описании подчеркнута отдаленность усадьбы от человеческого жилья, гости в отсутствие хозяина свободно разгуливают по дому и рассматривают невиданные сокровища, на столах сами собой появляются яства (Казанович «не заметила» белоостровской хозяйки С. А. Фогельгезанг, которой другие посетители после этого визита передавали через Шляпкина благодарность за угощение) и т. д. Хозяин появляется «в красной с пестрым белым горохом сатиновой блузе ниже колен», а его переодевание к обеду в крахмальную сорочку и европейский пиджак представлено как волшебное превращение. И заканчивается этот сказочный вечер раздачей подарков… Естественно, речь в данном случае (и в ряде подобных) идет не о фактической деформации описываемых событий, а об эмоциональной коррекции их восприятия, что не менее существенно при использовании текста как мемуарного источника.

Ни одного слова в «Записках…» Казанович не сказала в простоте, ни одну запись нельзя принимать за чистую монету. Тем интереснее разбираться в наслоениях и отложениях многоуровневого текста.

В январе 1923 г. Казанович начала новый большой текст – как всегда, с развернутого программного предисловия. Апеллируя к своему новому литературному и идейному ориентиру – Ромену Роллану, она отнесла себя к числу «воинствующих девственниц», которые, не выходя замуж и не рожая «живых детей», долженствуют произвести на свет «женскую расу нового классического века». Главную цель своей «маленькой» жизни, подходящей, по ее ощущениям, к концу, она видела в том, чтобы «передать то, что передумала, пережила и перечувствовала» «как представительница дореволюционного переходного поколения развитых и образованных женщин». Размышляя о форме, она категорично констатировала, что «формы переписки и дневника сами по себе скучны, и нужен исключительный художественный талант, чтобы оживить их и сделать хотя бы просто интересными». Не находя в себе достаточного дарования для этого, а также точности и объективности для «чистых воспоминаний», Казанович отдала предпочтение свободной романной форме, сославшись на «Жан-Кристофа». Сразу после предисловия она приступила к реализации программы, однако настроя хватило ненадолго, и повесть из жизни белорусских помещиков Ивельевых осталась недописанной11. Она не сложилась, но и дневник вскоре оборвался, а по сути завершился, как завершалась, по ощущениям Казанович, ее жизнь. Дневник не пополнялся, но работа над ним не прекращалась. До конца жизни Казанович постоянно возвращалась к своим тетрадкам, перечитывала и редактировала текст, исправляла неудачные выражения, сокращала фамилии до инициалов, оставляла на полях ремарки. Он стал для нее как бы стержнем самых деятельных и интересных лет, черновиком и предварительным вариантом некоего главного текста, Opus Magnum ее жизни.

Казанович не прятала свой дневник. Мы знаем, что она давала его читать друзьям (в частности, М. А. Островской); отдельные высказывания, в том числе процитированные нами выше, говорят о том, что она допускала его публикацию. Но это были только мечты, никаких реальных действий по подготовке текста к печати она не предпринимала, поэтому нам всегда нужно помнить, что представленный текст нельзя считать законченным и одобренным автором.

Не раз подшучивая над скопидомством и крохоборством, Е. П. Казанович собирала и хранила письма, рукописи, различные документы и всевозможные бумажные мелочи. Война застала ее врасплох, и распоряжалась своим архивом она явно в спешке. Тем не менее несколько наиболее важных документов (в том числе альбом с автографом стихотворения А. А. Блока) она передала в Пушкинский Дом – по-видимому, осенью 1941 г., сама или через кого-то из знакомых, неизвестно. Остальной архив в 1943 г. был передан соседями в Государственную публичную библиотеку; в 1970 г. была завершена научная обработка, и с этого времени личный фонд Е. П. Казанович, № 326, имеющий в своем составе 426 единиц хранения, стал доступен читателям; в том числе и четыре тетради, содержащие «Записки о виденном и слышанном». За прошедшие с тех пор пятьдесят лет дневник Е. П. Казанович неоднократно привлекал внимание исследователей, отдельные фрагменты появились в печати. Публикация «Записок…» целиком поставит ставшие известными разрозненные сюжеты и суждения в контекст всего текста со всеми особенностями его поэтики и представит саму личность Евлалии Павловны Казанович – неповторимую и интересную как любая человеческая личность, какой бы частной и «маленькой» она ни казалась.

Подготовка текста к публикации заняла несколько лет. Идентификация упомянутых в дневнике лиц и уточнение биографических сведений, верификация отдельных фактов и событий потребовали обращения к различным источникам (печатным, архивным, электронным). Выявленные материалы, в том числе впервые вводимые в научный оборот, позволяли не только прокомментировать реалии, но и поставить дневниковые записи в широкий культурный контекст. Однако эти контекстуальные материалы существенно увеличивали объем комментария, отвлекая внимание читателя от «Записок…» как цельного текста, поэтому в финальном варианте мы постарались ограничиться реальным комментарием и библиографическими ссылками. Несколько фрагментов и сюжетных линий послужили основой для подготовленных нами отдельных публикаций. В будущем «Записки…» Е. П. Казанович могли бы стать основой для электронного издания, в котором привлечение контекстуальных материалов и подробное рассмотрение частных эпизодов не будут ограничены условиями печатного объема.

Работа по подготовке и комментированию не могла бы осуществиться без помощи и поддержки сотрудников Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ, Российской национальной библиотеки и в особенности ее Отдела рукописей, Рукописного отдела Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом), а также других библиотек и архивохранилищ, наших коллег и друзей, к которым мы регулярно обращались за справками и консультациями, а также разнообразных электронных ресурсов. Принося благодарность всем, к чьей помощи нам довелось прибегнуть, мы хотели бы выразить признательность Д. П. Белозерову, Н. С. Беляеву, Е. Н. Груздевой, Л. Д. Зародовой, В. В. Зельченко, М. Э. Карповой, И. В. Кощиенко, Т. И. Краснобородько, Н. Н. Лавровой, Р. Г. Лейбову, Е. Э. Ляминой, Н. Н. Мазур, У. А. Марковой, Е. А. Михайловой, М. А. Морозову, Н. В. Николаеву, Н. И. Николаеву, Г. В. Обатнину, Е. Р. Обатниной, Н. Х. Орловой, Н. Г. Охотину, М. М. Павловой, Е. З. Панченко, А. А. Савельеву, В. Н. Сажину, Я. А. Страховой, Л. Н. Сухорукову, М. Уинчелл, Т. С. Царьковой, Е. Эрнст.

Особую благодарность мы приносим Александру Львовичу Соболеву, прочитавшему наши комментарии в черновике и высказавшему ряд чрезвычайно полезных замечаний.

Наконец, моя работа не состоялась бы без постоянной помощи и поддержки Елены Николаевны Грачевой.

А. В. ВостриковЗаписки о виденном и слышанном

Тетрадь I

1911 год

Описывай, не мудрствуя лукаво,Все то, чему свидетель в жизни будешь1.[…]2

Воскресенье, 17/IV 1911 г. СПбург. Не всколыхнула ли Мария Башкирцева всю мою душу, не возбудила ли на миг прежние чувства, не разбудила ли угасшие надежды и не заставила ли вспомнить былые горделивые мечты!

Словно столетие лежит между мной в 20–22 года, когда я только что поступила на Курсы и впервые вздохнула свободной широкой грудью, и мной сейчас, уставшей, изломанной, полуразрушенной всем пережитым…

Разве не собиралась и я покорить весь мир, создать что-нибудь великое, быть добрым гением человечества? Разве не кипела в моей груди сильнейшая, самоотверженнейшая и бескорыстнейшая любовь к моему делу, наряду с здоровым честолюбием? Разве не работала я свыше всяких человеческих сил, считая каждый час сна временем, отнятым от жизни, и разве не стремилась и я нагнать потерянные до курсов годы самым лихорадочным чрезмерным трудом? А где результаты, где награда, которую я, право же, заслужила? Вторжение грязной, будничной жизни в построенный мною храм, и разрушение храма, а вместе и строителя под обломками его…

Конечно, очевидно, что, будь я сильнее, т. е. будь во мне талант, я вышла бы победительницей, теперь же мне остается только вспоминать себя, читая дневники Марии Башкирцевой, и думать с грустью:

Auch ich war in Arkadien gebohren!3

Какая гнусная фраза: «Не в деньгах счастье», или «бедность не порок!» Хуже всякого порока: высшая степень уродства, зловонное гниение красоты, истины и добродетели.

Иногда приходит в голову мысль: «А может быть, еще не все пропало». Но какая она бледная и вялая! Как не похожа на прежнюю: «Я буду, я совершу»! Да и цель как измельчала, планы сузились: «русский Кант», «создатель философского института»4 и… и… «что-нибудь, все равно что», а в крайнем случае и ничего, лишь бы… даже язык не поворачивается кончать…

Часто хочется воскликнуть с упованием: «Господи, помоги мне!», но где Господь? У меня уже нет Бога. Никакого. И некому мне помочь…

18/IV 1911 г. Возможна ли для человека полная откровенность с самим собой? Изредка. А с бумагой? Думаю, что почти никогда. Почти придется разве что на долю Руссо, да и то потому, что он писал свои «Confessions», когда был уже Руссо и знал, что все, что касается Руссо, интересно и найдет свое оправдание, пожалуй, даже красоту5.

И каждый человек пишет и говорит о себе только то, что считает в себе умным или по крайней мере красивым; все остальное умалчивается. Разве какая-нибудь простодушная душа будет вести свой дневник мысль за мыслью, «не мудрствуя лукаво»; да и то в том только случае, если она не умна; умная же всегда найдет выбор, хотя бы инстинктивно.

И Мария Башкирцева вовсе не откровенна: она упоминает только о том, что считает в себе особенно замечательным. А по тому, что человек считает умным, красивым, замечательным, узнается, насколько он умен, красив и замечателен.

20/IV 1911 г. Дождь… дождь… дождь… без отдыху, без просыпу с тех самых пор, как перестал идти снег. И как на небесах лежит серая пелена, не позволяющая глазу пробиться сквозь нее в беспредельную голубизну тверди, так и на мозгах лежит какой-то удушливый колпак, не дающий к ним доступа ни одной светлой мысли, ни одному чистому образу. Ни из головы ничего не выходит, ни до мозга ничего не достигает извне: человек разъединен с миром и при этом придавлен еще чем-то тяжелым. О, как знакомо мне это состояние, не раз упоминаемое Гоголем в письмах! И не из‑за одного только дождя наступает оно…

Удивительно, до чего я все-таки изменилась: совсем точно другим человеком стала. Выслушивала ли я когда-нибудь от кого-нибудь такие вещи, какие говорит мне Малов6? Допускала ли когда-нибудь кого-нибудь до такой степени близости с собой, когда все от него проглатываешь более или менее спокойно? Это было бы понятно еще в том случае, если бы я очень любила этого человека, но ведь ничего подобного нет. Я к нему привязана, правда; но между нами такая масса взаимного непонимания в самых как мелких, так и крупных вопросах, такая огромная разница вкусов, настроения, способа мышления, что только его безграничная доброта и его хорошее чувство ко мне могли сгладить лежащую между нами пропасть и настолько приблизить меня к нему, что я выслушиваю от него положительно все.

Недавно он сказал мне вещь, сильно меня оскорбившую и как женщину, и как человека; и когда я дала ему понять, что между нами не может быть больше прежних дружеских отношений, он так жалобно на меня посмотрел и с такой болью сказал: «Значит, вы меня прогоняете?» – что у меня не хватило силы настоять на своем, и злость моя потухла.

– Я вас не прогоняю, но должны же вы понять, что после того, что вы обо мне сказали, – а это показывает, какого вы обо мне мнения, – я не могу больше относиться к вам по-прежнему.

– Но почему же? Разве я не сказал того, что думал, и разве это касается сколько-нибудь моего отношения к вам? Разве я отношусь к вам иначе оттого, что я думаю это об вас?

21/IV.

– Вы ко мне не относитесь иначе, совершенно верно; но слова эти раскрывают характер вашего отношения, который я не допускаю. Я хочу поддерживать только те отношения, которые основаны на уважении, а при таком мнении обо мне, какое вы высказали, уважения быть не может.

– Напрасно вы так думаете: одно другого не касается. Неужели вы думаете, что я мог бы так любить человека, которого не уважаю? А если я в некотором отношении и думаю об вас дурно, то покажите мне, что я ошибся, и я только буду счастлив, что нашел в вас такое счастливое исключение из всех женщин, о которых я вообще невысокого мнения в этом отношении.

– Не в моем характере вступать в объяснения в подобных случаях или стремиться доказывать ошибочность дурного мнения обо мне. Я предпочитаю уйти подальше от человека, сказавшего мне подобную вещь.

– Но вы забываете, Евлалия Павловна, что это я вам сказал, а не кто-либо первый встречный. В последнем случае я бы вполне понял вас, но как можно обижаться на близкого человека, что бы он ни сказал? Ведь в том и заключается дружба, что другу все разрешается.

Малов никак не может понять, что я к нему так не отношусь, как он ко мне. Сколько я ни говорю ему об этом, он этому не верит. Все ведь люди надеются, в особенности если очень хотят чего-нибудь. Он мне добрый товарищ, приятель, если угодно; я очень благодарна ему за его беззаветную преданность, я почерпнула от него много полезного для себя, и люблю его за все это, но не больше: слишком велика пропасть между нами.

Он не может понять, что не может быть близким человек, которому не говоришь ничего более или менее близкого душе, т. к. уверен, что он не поймет тебя; он не может понять, что человек, к которому он подходит всей душой, может не отвечать тем же; он говорит, что я так близка ему, что на меня он обидеться не в состоянии, что бы я ни сказала и ни сделала ему. Это большое, глубокое чувство, и я себя чувствую маленькой перед ним со своими обидами, подобными вчерашней, и оно-то главным образом заставляет меня переносить от него многое, против чего бунтует моя натура.

В особенности в прошлом году много неприятных минут пережила я, когда мне казалось, что какая-то невидимая маловская сеть обвивается вокруг меня, оплетает мои конечности, стесняет движения и задерживает в конце концов свободное дыхание. Я проклинала человека, полюбившего меня так сильно, за то, что он не таков, каким я хотела бы его видеть, и больше еще я проклинала себя за свою слабость, за глупую жалость, мешавшую мне порвать с ним совсем.

О, немало крови испортила мне прошлая весна!..

Все это может быть непонятно, если не знать, что я никогда в жизни не была так близка ни с одним мужчиной; что такие отношения, когда мужчина относится к женщине как к другу, как к человеку, были мне непонятны и незнакомы во всей своей конкретности, хотя я и мечтала об них отвлеченно; что я привыкла, чтобы мужчины относились ко мне с известным этикетом, и хотя в университетской аудитории я и научилась быть со студентами на товарищеской ноге, хотя я и научилась говорить с ними просто и свободно на всякие темы, но все это было совершенно далеко от тех отношений, в которые мы стали с Маловым. Он именно подошел ко мне так, как он подошел бы к отцу, к матери, к брату-другу, которому можно все сказать, – как он говорит и как он способен относиться, я же и с самым близким человеком придерживалась того взгляда, что не все можно говорить.

Такие отношения угнетали меня. Я чувствовала, что он покрывает какой-то серой, весьма, конечно, доброкачественной и прочной краской одно из небольших красочных пятен моей натуры, и мне было его (пятна) мучительно жаль. Этого я Малову не прощала, и это меня мучило постоянно.

В этом году дело приняло несколько иной оборот. Вчера или третьего дня было первый раз, что я опять почувствовала было какое-то бунтарство против Малова, что мне опять показалось, будто я что-то утрачиваю из своих качеств, но разговор с ним успокоил меня и показал мне только, что я не только не утратила ничего, но, наоборот, приобрела от него многое: он научил меня хорошим отношениям, он во многом победил мою мелочность (но не гордость, что я смешивала), он заставил меня быть человеком (а не только женщиной) в сношениях с человеком же.

3/V 1911 г. Вторник. Безбожно и грешно было так идти в театр, как я пошла 1 мая. Принимая во внимание, что это был Художественный театр, что я шла в него в первый раз, что давались «Братья Карамазовы»7! Билеты были взяты Маловым 3 месяца тому назад, он дежурил из‑за них целую ночь на дворе перед Александринским театром, и я рассчитывала сдать мою логику 22 апреля, чтобы с легкой душой и свободным от волнений сердцем идти в театр. Но к 22‑му я не подготовилась, записалась на 29 апреля, а Лосский перенес экзамен на 2 мая. И вот дилемма: или театр, или экзамен; обоих я так близко друг от друга совместить не могла.

По обстоятельствам разным я не могла перенести экзамена на 13 мая, т. к. я бы тогда не успела сдать русской истории, которую я должна сдать 16-го, а идти на экзамен 2-го – значит ничего не сохранить от Художественного театра. Последнее и вышло.

У меня обыкновенно переживание впечатлений начинается post factum8: или ночью же, или весь следующий день, или и то и другое, да еще день и пр.

Так было после концерта Изаи9 в этом же году, потрясшего меня так, как уж давно ничто хорошее не потрясало; после концерта Бриндиса, когда мне было 8–9 лет. Так должно было бы быть и теперь. О, это такие минуты, которые, если они являются человеку, он должен принимать с благоговением, ибо они многим облагораживают душу. Они так редки, что для них нужно забывать и бросать все остальное, а я… я должна была идти на экзамен, непременно должна была. Для этого я должна была во всей свежести сохранить голову, выкинуть из нее все, кроме логики, а театр – в особенности, т. к. если бы я дала ему хоть на минуту овладеть собой, экзамена я бы не сдала…

Такие впечатления совершенно переворачивают мою душу, не оставляют в ней ничего прежнего, и если это прежнее – в виде мамы или каких-нибудь домашних дел – врывается в душу в эти минуты, оно наносит ей такие болезненные и чувствительные раны, с которыми не сравнится никакой адский пламень.

И для того, чтобы сдать логику, я должна была тотчас же по выходе из театра заставить себя забыть о тех слезах, которые проливались на сцене, а еще больше – в душе моей. Я должна была заставить себя поскорее заснуть, на следующее утро пораньше встать без одной мысли о Художественном театре и повторить хорошенько логику, т. к. в силу некоторых обстоятельств перед Лосским я волновалась больше, чем перед кем бы то ни было, и должна была во что бы то ни стало хорошо ответить.

Все так и вышло, но «Братья Карамазовы»… Я согрешила перед ними и перед артистами Художественного театра и сама себя лишила большого счастья на два дня.

Теперь я вспоминаю все пережитое в театре со спокойной трогательностью, как что-то давно прошедшее, и это ужасно. Это профанация искусства, это грех перед добром, красотой и даже истиной.

А в общем ни один театр не оставил по себе в целом и в отдельности такого впечатления чистоты и целомудренности храма, как этот Художественный. Чувствовалось, что для каждого артиста его роль и автор его роли – святыня, что его игра – это служение божеству. Это, повторяю, чувствовалось, но в чем – трудно сказать. Да, такое искусство очищает и освящает.

В исполнительницах этого не было, но исполнители – почти все до одного (кроме разве Алеши, который был плох) совершали святое таинство. Какая осторожность чувствовалась в том, чтобы не переиграть, не внести чего-нибудь пошлого, унижающего всю высоту выводимого лица и характера.

Две самые трудные (кроме разве Алеши, который зато и не удался), – впрочем, этого даже нельзя сказать, т. к. все роли здесь трудны, – роли Мити и Ивана (Леонидов и Качалов) были так хороши, что чувствовалось, что это сам Митя Карамазов, сам Иван Федорович, а не какие-то актеры за них ходят и говорят. Вся сцена в Мокром была поразительна по своей реальности и искренности Митиной игры. Ни одной фальшивой ноты нигде.

Ах, эта сцена и весь вообще Митя в романе Достоевского! Как он похож, или, вернее, как на него похож Веня! Это один тип; и как я любила бы Веню, прекрати он свою ложь!..10