Полная версия

Семнадцать мгновений любви. Романтические истории внуков Пушкина

Аркадий Павлович Воронцов-Вельяминов, человек весьма уважаемый в своём Бобруйском уезде, долгие годы избирался в нём предводителем дворянства. Дабы соответствовать почётной должности, делал непомерные траты на пышные приёмы с обильными застольями и дорогими винами, на модные экипажи. Жизнь предводителя дворянства поставлена была на столь широкую ногу, что это не могло не тревожить его молодую невестку, привыкшую к скромности и экономии. Беспокоилась она, как бы Вавуличи от сих роскошеств не пришли в упадок, а первые признаки расстройства большого хозяйства уже намечались…

С кем ещё, как не с милыми сёстрами, могла поделиться Наталья теми печальными раздумьями? Так младшая, Верочка Пушкина, уже в своём письме Анне пересказывает их суть: «От Таши тоже невесёлые вести. Она более чем когда-либо одна-одинёшенька. <…> Павел Аркадьевич, несмотря на все свои хорошие качества, в Ташиных делах высказывает себя не совсем хорошо: вместо того, чтобы принять её сторону против отца, он уклоняется, с отцом об этом никаких разговоров не имеет, а Ташины благоразумные меры тормозит. Хорошо ли это?..»

Но и Павла Аркадьевича понять можно, – он всю жизнь благоговевший перед отцом, не в силах был делать тому какие-либо упрёки…

Зато от семейных неурядиц у Натальи Александровны имелось верное средство – цветы. Её стараниями они, радуя глаз, повсюду расцвели в старой усадьбе. Но более пышных роз и ярких настурций любила молодая хозяйка трогательно-нежные фиалки. Давным-давно, и её бабушка, тогда девочка Таша Гончарова, любила сажать цветы, и дедушка Афанасий Николаевич поощрял увлечение любимицы-внучки, – как он говаривал, «охотницы до цветов».

Известно и другое дендрологическое пристрастие Натальи Воронцовой-Вельяминовой, – ей полюбились каштаны. Посему стройные их аллеи не замедлили украсить окрестности дома в Бобруйске, взросли красавцы-каштаны и в фамильной усадьбе.

Вавуличи славились особым, необычайно вкусным сортом яблок, «воронцовским», – черенки чудо-яблонь бесплатно раздавались неимущим, равно как и семенной «воронцовский» картофель, равно любимый крестьянами и господами. Нередко Наталья Александровна обращалась с ходатайствами к супругу, – то передать телушку бедной семье, то выделить лес на постройку новой избы. Ведь полноправным владельцем Вавуличей с 1903‐го, года кончины её свёкра, стал муж.

А Павел Аркадьевич, обожая свою Ташу, в тех её просьбах не отказывал. Он буквально боготворил супругу, – в большой семье царили мир и согласие. Формулу того семейного счастья сумела вывести их дочь Софья: её милая маменька и строгий отец, оба почитались «безупречными в браке». Хотя подчас Павел Аркадьевич бывал и гневлив, особенно, – к нерадивым работникам. И только одной Наталье Александровне удавалось утихомирить вспыльчивого мужа.

Однако неизменно был он добр к детям, души не чаял в сыновьях и дочерях. Занимался их воспитанием, внушая нравственные принципы, коим и сам неуклонно следовал в жизни. Его уважали не только в семье, – ведь долгие годы он избирался мировым судьёй, не чурался работы и в Бобруйском уездном земстве.

Белорусская усадьба Воронцовых-Вельяминовых Вавуличи и её владельцы. Фотография. Конец XIX – начало XX в.

И всё же не он, общественный деятель и глава большого семейства, но милая его жена Наталья Александровна снискала поистине народную любовь. Внучку Пушкина любили окрестные крестьяне за незлобивость, всегдашнюю готовность поддержать ближнего не только словом, но и делом! Наталья Александровна помогала крестьянам хлебом и зерном, ссужала им деньги на покупку скота или на постройку дома, лечила больных. Если болезнь требовала врачебного вмешательства, – отправляла страждущих к городским докторам, беря на себя все неизбежные расходы и на дорогу, и на лечение. Опекала сирот, вдов, всех немощных и убогих.

Наталия Александровна с мужем и детьми. Фотография. 1890‐е гг.

В молчании добро должно твориться…А ещё устраивала для сельских ребятишек новогодние ёлки, где каждому маленькому гостю припасён был рождественский подарок. Частенько дети вкупе со сладостями получали томики пушкинских сказок. Водили хороводы вокруг новогодней ёлки, пели, – вместе с маленькими гостями пела и сама Наталья Александровна. Старожилы вспоминали, что внучка поэта любила белорусские песни, восхищалась местными легендами и преданиями.

Софья Воронцова-Вельяминова, правнучка поэта, в белорусском костюме. Бобруйск. Фотография. 1907 г.

Для крестьянских детей открылась новая школа, и в ней её устроительница, Наталья Александровна, давала подчас уроки своим ученикам. Заботилась, чтобы самые способные из них, в особенности девочки, учились дальше на фельдшериц либо на воспитательниц, и в том помогала им не только советами, но – и деньгами.

Появился в Бобруйске и первый детский сад. Дочь Софья Павловна в начале 1960‐х писала в городской музей: «…Затем – справедливо бы было детсад назвать именем матери. Она очень старалась собрать для этого средства (а мы жили скромно, имение дедом ещё было разорено продажей леса). Построен дом детсада был уже после её (матери) смерти, мы вернули портрет её, там висевший…»

Ещё одно деяние внучки поэта по сей день живо в народной памяти – её радением в окрестном селе Телуша возведена церковь, освящённая в честь святителя Николая.

Любопытный штрих к характеру Натальи Александровны, – однажды она не устрашилась упрекнуть любимого Папа́ и тётушку Марию Гартунг за невинное, казалось бы, их увлечение – карточный винт, говоря: «Всюду карты… и это вместо того, чтобы думать о судьбах России». И ведь то не просто слова, но – гражданская позиция внучки поэта.

В феврале 1901‐го в Бобруйске, при самом живом участии Натальи Александровны, распахнула двери для своих первых читателей библиотека, названная в честь её великого деда. Внучка поэта пожертвовала в её собрание множество редчайших пушкинских изданий. Подарила и уникальный, иллюстрированный великолепными гравюрами, экземпляр «Фауста» Гёте.

Минувшая война, огненным валом прокатившись по белорусской земле, не пощадила и прекрасных книг, – многие из них погибли в огне в июне 1944‐го, когда немецкие солдаты, отступая из Бобруйска, взорвали историческую библиотеку.

Пушкинская библиотека в Бобруйске, созданная попечением внучки поэта

Некоторые из детей четы Воронцовых-Вельяминовых обосновались в Бобруйске. Там, на бывшей Муравьёвской, имелся собственный фамильный дом, славившийся своим хлебосольством, и ныне, к несчастью, не уцелевший… Но по весне зацветают, возгораясь белыми свечами соцветий, старые каштаны, давным-давно посаженные здесь внучкой поэта.

Благая памятьСвой последний приют нашла Наталья Александровна на белорусской земле, – умерла она в декабре 1912 года и похоронена в ограде Свято-Никольской церкви в селе с необычайно тёплым названием Телуша, а по-белорусски Цялуша. Безутешный супруг воздвиг на сем печальном уголке прекрасный памятник из белого мрамора, в безвременье, увы, разрушенный.

Минул век двадцатый, и уже в новом столетии иерархи Бобруйской епархии собрались, дабы вынести неожиданный вердикт: воссоздать жизнеописание Натальи Воронцовой-Вельяминовой для канонизации её в лике местночтимых святых. Воистину, мудрое решение. И коли оно всё же свершится – пушкинский род озарится новым святым именем. Первым – в ряду наследников поэта!

Москвич Андрей Кологривов, правнук благотворительницы, рассказывает: «Священник из Телуши её боготворит. Отец Сергий говорит, что, когда он только начинал служить в Телуше в 2004 году, к внучке Пушкина Наталье люди молитвенно обращались не как к простой христианке, а как к святой из большого к ней уважения.

До сих пор за могилой внучки А.С. Пушкина бережно ухаживают ученики местной школы. Каждую весну они приходят сюда, чтобы высадить цветы. В 1979 году, к 180‐летию со дня рождения поэта, на могиле Н.А. Воронцовой-Вельяминовой был установлен новый памятник. Предыдущий белоснежный мраморный памятник, который установила семья, был разрушен в начале тридцатых, когда никого из членов семьи в этих местах уже не осталось. В 1952 году Софья Павловна привезла и установила на месте, где была могила Н.А. Пушкиной, памятную плиту (второй памятник). Но в 1970 году, когда я там был, на её могиле уже стоял третий памятник. А в 1979‐м, следовательно, был установлен уже четвёртый памятник».

…Каждый год, в начале июня, у скромного обелиска, возведённого близ храма, звучат не только стихи Александра Сергеевича, но и добрые слова о его внучке, что передаются здесь из рода в род. Её память и поныне свято сберегается в здешних местах. Так что выведенная Пушкиным «формула родства» русских и белорусов выверена не только историей. Но самой жизнью потомков русского гения.

А вот какой запомнилась Наталья Александровна уже своим внукам:

«Человек живого ума, большого сердца, и, по-видимому, незаурядных способностей»;

«Весёлая интересная собеседница, отзывчивый человек. <…> Дочерей воспитывала в духе служения людям, в труде. Бабушка не любила праздную жизнь, пустые развлечения. Она держалась всегда просто, как все умные люди»;

«Она была человеком не только справедливым, но и прямым: когда нужно было, вступала в споры, невзирая на лица, помогала всем».

Андрей Александрович любезно поделился письмами бабушки Софьи Павловны Кологривовой. Вот эти мудрые строки:

«Моя мать, Н.А. Пушкина-Воронцова-Вельяминова, никогда не морализировала, но умела кратко, метко в подходящий момент сказать то, что считала верным для руководства жизнью»;

«Жадность, зависть, неблагодарность – подлые чувства. – Воспитывать в себе низкие чувства – себя унижать и, продолжая, можно низко пасть. – Человек, который даёт другому «обноски и объедки» своих чувств, не должен требовать от другого всей души и всей жизни»;

«На мой вопрос о Ветхом Завете: «Неужели ты во всё это веришь?» – она (мать) тут же, стоя у двери, к которой я подошла навстречу ей с книгой, с которой готовилась к исповеди, объяснила, что в том, что нам даётся к руководству, есть важное и не важное, что человек не только духовен и что важно то, что его жизни даёт нужное направление. Потому нужна молитва, церковная служба, пение».

«На мой вопрос: «Что такое геенна огненная»? – она убеждённо ответила: «Это угрызения совести. Вот ты сделала зло, не поняв, что делаешь, а потом раскаиваешься, а поправить уже нельзя, и ты мучаешься». И, считая важным для руководства жизнью христианское учение, она нас в детстве приобщила к нему. Мне тогда было 5 лет. Вот единственный раз, когда она «проповедовала» и этим направляла всю нашу жизнь».

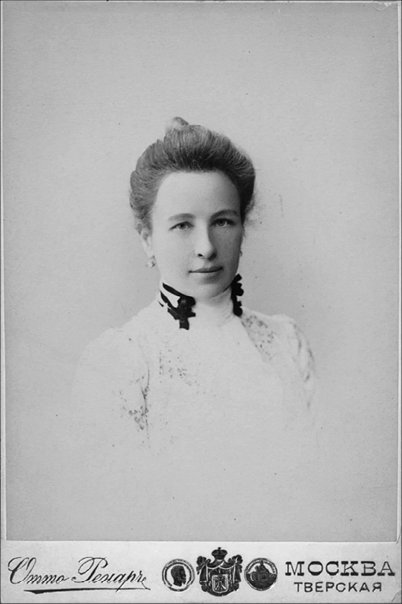

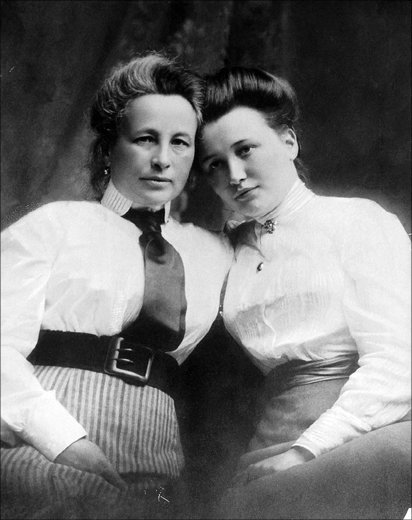

Андрей Александрович прислал мне и фотографию из семейного архива, пояснив: «Вот фото 1911 года, где прабабушка Наталья Александровна вместе с бабушкой Софьей Павловной. На обороте этой фотографии рукою бабушки написано: «Я никогда не совершала въ жизни ничего такого, чего не могла бы оправдать передъ совѣстью своею. Н.А. П.». Этому-то собственному правилу и следовала всегда внучка поэта.

Наталия Александровна Воронцова-Вельяминова. Москва. Фотография. Начало 1890‐х гг.

Близкие Натальи Александровны вспоминали, как часто задумывалась она о будущем России, принимая все беды отечества, как свои собственные, семейные, и как мечталось ей, чтобы дети и внуки жили в счастливой обустроенной стране. Однако судьбы их складывались непросто, да и годы те, на изломе веков, изобиловали трагическими событиями.

Не дано было знать Наталье Воронцовой-Вельяминовой, что родиной её потомкам станут далёкие Франция и Италия.

Парижские правнукиЛет двадцать тому назад мне посчастливилось побывать в Париже. И не просто в романтической столице мира, но в гостях у французских потомков поэта, кровно связанных с Беларусью.

…Дверь открыла сама Надежда Бэр – моложавая стройная женщина. Вхожу в полумрак большой гостиной и словно попадаю в давно забытый мир: старомодные кожаные кресла, секретеры и бюро старинной работы с множеством затейливых безделушек, пожелтевшие гравюры с видами пушкинского Петербурга на стенах.

– Вот только сегодня забрала гравюры из мастерской, – заметив мой взгляд, поясняет Надежда, – старые стали, нуждались в реставрации. Отец ими очень дорожил…

Георгий Воронцов-Вельяминов хоть и прожил всю жизнь во Франции, куда он и его младший брат Владимир были привезены ещё детьми, но духовных связей с родиной не прерывал.

Отец Надежды, всю свою жизнь проработавший инженером в одной из французских компаний, был хорошо известен в России. И не только как потомок поэта, но как бескорыстный даритель фамильных раритетов. Это он передал Пушкинскому музею в Петербурге бесценную реликвию – печатку Наталии Николаевны Пушкиной с вырезанными на ней инициалами «Н. Н.» и, по семейному преданию, подаренную ей мужем-поэтом. Он первым привёз в Михайловское из Парижа старинную бутылку из-под шампанского, воспетого Пушкиным, – знаменитой фирмы Моэта.

Наталия Александровна Воронцова-Вельяминова с дочерью Софьей. Фотография. 1911 г.

Именно Георгию Михайловичу удалось разыскать в частном музее небольшого французского городка дуэльные пистолеты – «Лепажа стволы роковые», одним из которых на поединке был смертельно ранен поэт. (После Парижской пушкинской выставки 1937 года следы той дуэльной пары затерялись.) Не единожды праправнуку поэта доводилось бывать в Петербурге (тогда ещё Ленинграде), в Москве и в Михайловском, и всякий раз коллекции пушкинских музеев пополнялись подаренными им новыми документами, фотографиями, книгами. Инженер по образованию, по призванию и по крови – истинный пушкинист, он знал и любил Россию, страну своих великих предков.

Надежда Георгиевна вздохнула:

– Знаете, после смерти отца, а это случилось внезапно, а потом – и матери, я сняла их портреты со стены. Нельзя же всё время смотреть на них и плакать. Я храню их образы в сердце…

В её памяти живы светлые воспоминания детства, и самые дорогие из них связаны с отцом. Помнится, как вечерами отец читал главы из «Пиковой дамы», а они с сестрой Аней, забравшись в кресла, слушали его. Было немного страшно, замирало сердце, и казалось, что свершается некое великое таинство, неподвластное их детскому разуму… Однажды отец принёс домой целую кипу пластинок с записью оперы «Евгений Онегин». Сама собой сложилась новая традиция: перед сном включали проигрыватель, и сёстры слушали гениальную музыку, соединённую с пушкинскими стихами.

Родители сделали всё, чтобы дочери не забыли русский язык. Дома говорили только по-русски. И Надежда, и Анна ходили в так называемую «четверговую школу», где по четвергам, а это были дни, свободные от занятий во французской школе, занимались русским языком.

Наде шёл четвёртый год, когда не стало дедушки Миши. Запомнился ей этот горький день, запомнился и любимый дедушка, такой странно-неподвижный…

Надежда Бэр, правнучка Наталии Александровны. Париж. Фотография. 1990‐е гг. Публикуется впервые

– У деда Михаила Павловича трудная судьба. Это он в тревожном семнадцатом принял решение покинуть Россию с её войнами и смутами и перебраться на время в более спокойную страну.

То, что семья дедушки спаслась тогда, считает Надежда Георгиевна, иначе как чудом не назовёшь. В один из ноябрьских дней в дом к Михаилу Павловичу ворвались чекисты. Был поздний вечер, горела лампа в гостиной над круглым столом, а сам хозяин спокойно читал за ним газету.

«Где тут гражданин Воронцов-Вельяминов?» – раздражённо выкрикнул человек в кожанке. Михаил Павлович и бровью не повёл, продолжая невозмутимо читать, а его супруга Евгения, бабушка Надежды, чуть слышно прошептала, что мужа нет дома. Незваные гости перерыли все комнаты и кладовки, обшарили чердак и подвал большого дома и, с грохотом хлопнув дверью, ушли. Той же ночью, переодевшись, Михаил Павлович вместе с женой и двумя малолетними сыновьями сумел сесть на последний поезд, отбывавший в Ригу. Оттуда перебрался в Германию, где работал на шахте. А затем, скопив тяжким трудом немного денег, перевёз семью во Францию.

– Семья дедушки бежала из России, потеряв там всё. Но зла на свою родину ни мой дед, ни мой отец никогда не держали и только мечтали вернуться домой.

Во Франции Воронцовы-Вельяминовы обосновались крепко и надолго. Бывшему лицеисту (Михаил Павлович окончил тот же Царскосельский лицей, именованный тогда Императорским Александровским, что и его великий прадед), а позже депутату 4‐й Государственной думы довелось в Париже пройти тернистый путь русской эмиграции. Приходилось браться за любую работу: водить такси и разносить молоко, инкрустировать шкатулки и торговать книгами. Зато своим сыновьям, Георгию и Владимиру, сумел дать достойное образование, а главное, воспитать их русскими людьми. И, свершив свой земной путь, правнук поэта обрёл вечный покой на Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем…

Михаил Воронцов-Вельяминов, правнук поэта, с супругой Евгенией. Фотография. Ок. 1911 г.

Счастливым для Михаила Воронцова-Вельяминова было, пожалуй, только детство, и прошло оно в белорусском имении Вавуличи.

– Его мать, а моя прабабушка Наталия Александровна была очень талантливой – увлекалась поэзией, рисовала – у моих московских родственников сохранился её альбом с пейзажами. А вот стихи, что писала она тайком в юности, увы, не уцелели. Правда, два или три стиха всё же известны, и по ним можно судить о поэтическом даре юной Натальи. Если хотите, я вам покажу фотографию, где она совсем молодая…

Ещё бы не хотеть – ради одного этого стоило ехать в Париж! Из книжного шкафа извлекается на свет пухлый альбом. На первых страницах – портреты Александра Сергеевича и Наталии Николаевны, их детей, внуков.

…Фотография Наташи Пушкиной. Нежный девичий профиль с чуть припухшими губами. Ещё снимок, сделанный после свадьбы с ротмистром-гусаром Павлом Воронцовым-Вельяминовым, – оба молоды, счастливы, полны сил и надежд.

На другой, пожелтевшей от времени фотографии, – вся большая семья Воронцовых-Вельяминовых. Хорошо виден старинный особняк с затейливыми резными башенками, с балконом-террасой. Давным-давно нет старого дома в Вавуличах, – только и остался этот снимок на память о разорённом родовом гнезде.

Надежда Георгиевна перелистывает альбомную страницу. Со старого снимка с надорванным уголком сквозь круглые очки строго и пристально смотрит юноша с удивительно тонкими чертами лица.

– Феодосий Воронцов-Вельяминов, – пояснила Надежда, – младший брат деда. В 1914‐м, когда началась Первая мировая, он хотел отправиться на фронт. Но были проблемы со здоровьем – сильная близорукость, – и в армию его не взяли. Тогда Феодосий упросил брата Михаила, чтобы тот посодействовал ему попасть в действующую армию добровольцем. Дедушка помог.

А Феодосий, ему шёл двадцать шестой год, и он готовился стать историком-востоковедом, в одном из первых боёв в Восточной Пруссии погиб, – как в песне, – «ведь был солдат бумажный…»

Всю свою жизнь дедушка считал себя невольным виновником ранней смерти брата, корил себя и очень переживал… Трагически погибла в двадцатом, роковом для Воронцовых-Вельяминовых году, и Вера, младшая сестра деда.

На той же альбомной странице – фотография и самого Михаила Павловича: вот он зимой в овчинном полушубке возится с огромным дворовым псом.

– Подождите, я покажу вам семейные реликвии, – Надежда ставит на журнальный столик две шкатулки, – их своими руками смастерил дед. Вот эту, из карельской березы, он украсил чеканкой – «русской тройкой». А этот ларец – для меня очень дорогой: это и послание деда, и его завещание нам, внукам.

На крышке деревянного ларца – инкрустированный герб Воронцовых-Вельяминовых. Рядом две даты: 1027 и 1927. Девятьсот лет знаменитому роду, берущему свои истоки в глубинах Древней Руси! Помнил Михаил Павлович и на чужбине о славной родословной, словно незримой пуповиной, соединявшей его с Россией.

Примечательна и надпись славянской вязью на ларце: «Великая смута на Руси и рассеяние во языцах». Как же болело сердце у правнука поэта, как скорбела его душа за всё неправедное, что творилось в родном отечестве! Взяла в руки заветный ларец: дерево – материал благодарный, памятливый – годами хранит тепло рук мастера.

А старый альбом продолжал раскрывать трогательные семейные тайны: вот детская фотография Георгия Воронцова-Вельяминова, сделанная в белорусских Вавуличах незадолго до революционных потрясений. Надежда пояснила, что это её самая любимая… На залитом солнцем деревенском дворике белоголовый карапуз с ломтём хлеба в руке почти затерялся средь сбежавшихся к нему «хохлаток». Трёхлетний Одик – это детское имя так и осталось за ним – безмятежно улыбается и ведать не ведает, как скоро круто изменится вся жизнь и каким испытаниям подвергнет его судьба.

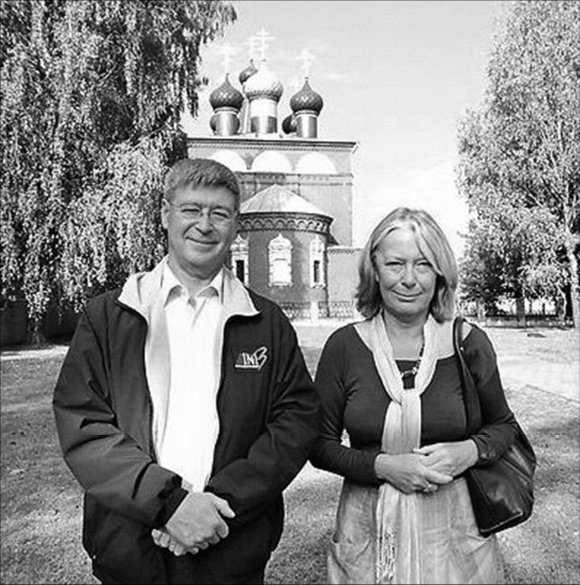

Двоюродные брат и сестра Михаил Воронцов-Вельяминов и Анна Тури в белорусских Телушах. Фотография. 2010‐е гг.

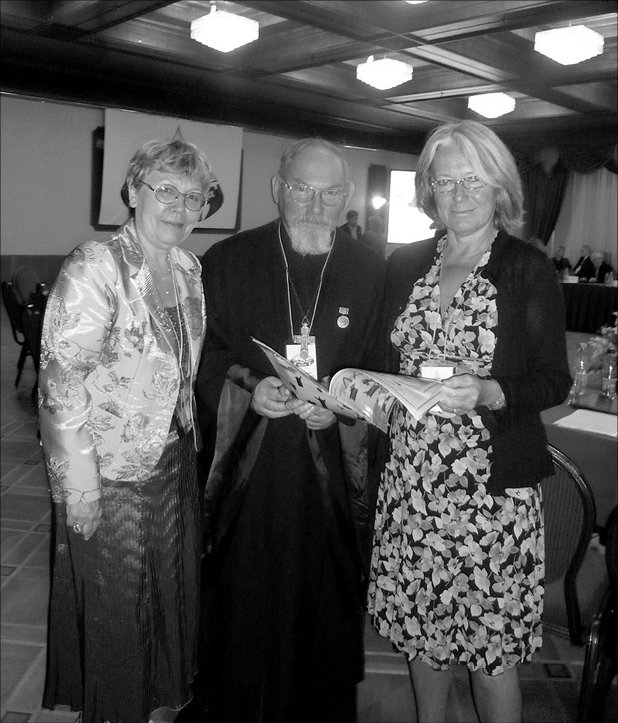

В парижской квартире потомков поэта: Гавриил Бэр, Надежда Бэр, урождённая Воронцова-Вельяминова, Стефано Тури. Фотография автора. 1999 г.

На прощание мы сфотографировались в гостиной на фоне старой картины – живописного эскиза к давней театральной постановке, – сцене дуэли Онегина с Ленским: Гавриил, сын Надежды, и Стефано, её племянник, расположились в креслах, а мы с Надеждой Бэр стали за ними.

– В доме это был любимый уголок отца. Когда его не стало, я спросила совета у сыновей – не сменить ли нам эту квартиру, где столько воспоминаний? И они в один голос ответили: нет! Признаюсь, другого ответа в душе я и не ожидала… Здесь всё – и стены, и вещи – помнят отца: и эти кресла, и книги, и гравюры, и даже этот букет засохших полевых цветов, собранный им когда-то в Михайловском. Это его дом… Русский дом в Париже. И мой тоже.

Есть свой Русский дом и в Италии, во Флоренции, – живёт в нём старшая сестра Надежды – Анна. И хотя родилась та в Париже, но родным языком в семье был русский, – французский Ане пришлось постигать значительно позже, когда её, шестилетнюю девочку, привели в школу. Училась она всегда отлично, и в награду ко дню окончания школы отец вручил ей туристическую путевку в Россию. Так в 1961‐м Анна впервые побывала в стране, о которой грезила с детства.

Позже, будучи студенткой-филологом Сорбонны, знаменитого Парижского университета, она ещё раз побывала в России. Самое большое впечатление? Неизъяснимое чувство восторга и волнения, охватившее её, когда в пушкинском доме на Мойке она взяла в руки томик прижизненных стихов поэта.

Промелькнули студенческие годы. И вот двадцатилетняя Анна, блестяще окончив университет и выдержав нелёгкие конкурсные испытания, вступает на педагогическую стезю. Пройдет ещё несколько лет, и в Париже, в русском православном соборе, она будет обвенчана с Александром Тури, итальянским профессором геологии.

После свадьбы Анна вместе с мужем уезжает в его родную Флоренцию. Здесь в 1968 году появится на свет сын Стефано (или Степан, как его обычно зовут дома), годом позже – дочь Катя.

Анна Георгиевна – синхронная переводчица, в совершенстве владеет французским, английским, итальянским и, конечно же, русским. На нехватку работы жаловаться не приходится – во Флоренции всевозможные симпозиумы и конгрессы – не редкость. Человек она общительный, и друзей у неё немало. Не раз Анна приезжала в Россию на съезды соотечественников; посчастливилось ей побывать и в Беларуси: в Бобруйске, в той самой пушкинской библиотеке, что основала Наталья Воронцова-Вельяминова, и в селе Телуша, – поклониться памяти прабабушки.

На съезде соотечественников в Москве. Слева направо: Лариса Черкашина, автор книги, о. Николай Солдатёнков, Анна Тури. Фотография. 2008 г. Публикуется впервые

Прежде отец, рассказывает Анна, любил гостить у неё, радовался, что его «маленькие итальянцы», внуки, говорят по-русски. И, пожалуй, Флоренцию Георгий Михайлович знал и любил не меньше, чем свой, ставший родным, Париж. Иногда Анне кажется, что в праздной толчее на мосту Понте Веккио, излюбленном месте прогулок отца, вот-вот мелькнёт его родное лицо…