Полная версия

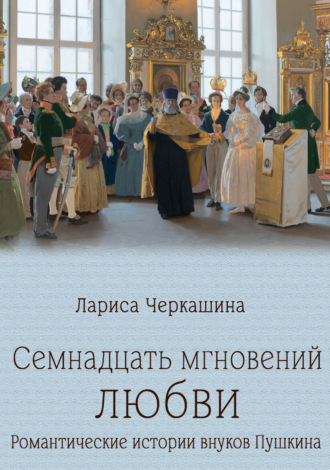

Семнадцать мгновений любви. Романтические истории внуков Пушкина

Лариса Андреевна Черкашина

Семнадцать мгновений любви

Романтические истории внуков Пушкина

Галине Тимошковой, хранительнице «Пушкинского гнезда» – музея-усадьбы «Лопасня-Зачатьевское»

Но от мещанской родословной

Я вас избавлю – и займусь

Моею повестью любовной…

Александр Пушкин© Черкашина Л.А., 2024

© ООО «Издательство «Вече», 2024

Пролог

«И наши внуки»

Сколь часто думал Александр Сергеевич о будущих внуках, их судьбах – «жизненных браздах». Но более всего желал, чтобы память о нём и само его светлое, ничем не омрачённое имя осталось в памяти потомков – неведомых ему внуков и правнуков. Вот уж поистине: «Сердце в будущем живёт…»

Не столь много поэтических строк посвящено таинственным для Пушкина внукам. Но зато какие это строки, – затверженные наизусть поколениями его поклонников! Вспомнить хотя бы философское «Вновь я посетил…», – стихи-исповедь, стихи-раздумье:

Здравствуй, племяМладое, незнакомое! не яУвижу твой могучий поздний возраст…В наследии поэта есть, пожалуй, самое пронзительное, самое потаённое обращение к будущим внукам. Да, оно хорошо известно и часто цитируется, но вырванное из контекста несёт менее глубинный и сокровенный смысл. Вот как звучит пушкинская мысль в целостном своём виде: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие. “Государственное правило, – говорит Карамзин, – ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному”. Греки в самом своём унижении помнили славное происхождение своё и тем самым уже были достойны своего освобождения. Может ли быть пороком в частном человеке то, что почитается добродетелью в целом народе? Предрассудок сей, утверждённый демократической завистию некоторых философов, служит только к распространению низкого эгоизма. Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами им переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца?»

И далее – строчка на французском: «Mes arrière-neveux me devront cet ombrage», что в переводе звучит как: «Мои правнуки будут мне обязаны этой сенью». Бесспорно, сенью мощного родословного древа!

Что ж, надежда пушкинского сердца сбылась – внуки поэта да и правнуки, повзрослев, боготворили своего великого деда. Да и сами они были «уважены» за лучезарное имя, что вместе с генами родства перешло к ним по наследству. Это-то Пушкин сумел предугадать задолго до их появления на белый свет. Но вот чего он при всей гениальной прозорливости не мог предвидеть, – это линии судеб своих наследников. Зато их знаем мы.

Какие-то отголоски страхов за будущность незнаемых наследников угадываются в пушкинских творениях. В «Езерском», размышляя о падении старых аристократических родов, к коим причислялись и Пушкины, поэт сетует:

Что исторические звукиНам стали чужды, хоть спростаИз бар мы лезем в tiers-état[1],Хоть нищи будут наши внуки,И что спасибо нам за тоНе скажет, кажется, никто.Не случайно и его обращение к Булгарину, именованному «шутом Фигляриным», автору фельетонов в «Северной пчеле», по сути, – злобных нападок на предков поэта, памятью и честью коих Пушкин дорожил. Но и грядущие времена таят скрытую тревогу – каково-то в них будет жить его внукам?!

Хоть нищи будут наши внуки…Строчка, явно рождённая боязнью за будущность наследников. Призрак нищеты, либо близкой «подружки» – безденежья, частенько витал над кудрявой головой поэта, наполняя её горестным мысленным роем…

По счастью, Пушкину не довелось знать, что его внукам, жизнь коих выпадет на слом великих эпох, придётся испытать и бедность, и нищету, да и познать, пожалуй, большее из зол – изгнание. Правда, добровольное, именуемое эмиграцией, но отнюдь не менее болезненное. Не всем, однако. Так уж случилось, что иным внукам поэта отечеством стала Германия либо Швейцария.

Другие строки, словно отражение подспудных страхов Пушкина за неведомых внуков, – каковы-то они будут, не помрачат ли жизнью своей его имя?!

Дук это чувствовал в душе своей незлобнойИ часто сетовал. Сам ясно видел он,Что хуже дедушек с дня на день были внуки…Критика встретила новую поэму «Анджело» почти враждебно, уверяя об явном угасании пушкинского гения. На что Александр Сергеевич не без горечи заметил: «Наши критики не обратили внимания на эту пьесу и думают, что это одно из слабых моих сочинений, тогда как ничего лучшего я не писал». И ныне «Анджело» вспоминают, увы, не часто, как и сокрытые в ней раздумья и чаяния поэта.

…Когда-то, давным-давно трудясь над «Евгением Онегиным», Пушкин набросал на листе и эти строфы:

Увы! на жизненных браздахМгновенной жатвой поколенья,По тайной воле провиденья,

Александр Пушкин. Неизвестный художник. Царское Село. 1831 г.

Восходят, зреют и падут;Другие им вослед идут…Так наше ветреное племяРастёт, волнуется, кипитИ к гробу прадедов теснит.Придёт, придёт и наше время,И наши внуки в добрый часИз мира вытеснят и нас!Знакомые стихи легли на бумажный лист в Одессе, – именно там приступил Пушкин ко второй главе «Онегина». Почти каждый день, а стоял жаркий июль 1823 года, он совершал свой любимый ритуал – после морского купания пил турецкий кофе в кофейне Пфейфера.

В августе того же года, будучи уже на службе в канцелярии новороссийского генерал-губернатора графа Михаила Семёновича Воронцова, поэт поселился в гостинице в доме Рено, близ театра, на углу Ришельевской и Дерибасовской. Пушкин, достойный представитель «ветреного племени», живёт в Одессе, где «долго ясны небеса», наслаждаясь всеми удовольствиями южного черноморского города…

Там всё Европой дышит, веет,Всё блещет югом и пестреетРазнообразностью живой.И он влюблён. То предметом воздыханий поэта становится «младая негоциантка» Амалия Ризнич, то роковая красавица-полька Каролина Собаньская занимает тайные мечтания Пушкина или полная светского шарма графиня Елизавета Воронцова возводится им на романтический пьедестал…

Промелькнула в занятиях и любовных страстях тёплая одесская осень, в октябре завершена, начатая ещё в мае, в Кишинёве, первая глава романа. А один из декабрьских дней обратился днём рождения новой онегинской главы! Итак, вторая глава, с пометой «писано в 1823 году», увидела свет в октябре 1826‐го, став достоянием благосклонных читателей, с нетерпением ожидавших продолжения романа. Захватывающий сериал начала девятнадцатого века!

Поэт, молодой человек двадцати четырёх лет от роду, полный сил и надежд, вовсе не помышляет о женитьбе. А уж тем более о внуках! Но он, будто вступая в спор с непреложными законами бытия, думает о них, ждёт их появления на белый свет, и уже… любит.

Да, как бы подгоняя вяло текущую жизнь, Пушкин торопит её и всё уж словно знает наперёд. Но и свой грядущий уход в мир иной облекает спасительным словом – «в добрый час»! Его не будет на милой земле, но жизнь-то не закончится, – внуки подхватят её и будут счастливы. Да и его, давшего им жизнь, помянут добром. А ведь всё так и случилось.

Все внуки, – а их было семнадцать, достигших зрелых лет, – достойно хранили не только великое имя деда, но и его рукописи, библиотеку, памятные вещицы, фамильные реликвии. Вот он, по сути, первый, созданный вначале детьми поэта, а затем и внуками Пушкинский Дом! Или Дом Пушкиных по аналогии с названием царского Дома Романовых.

Но пусть мой внукУслышит ваш приветный шум, когда,С приятельской беседы возвращаясь,Весёлых и приятных мыслей полон,Пройдёт он мимо вас во мраке ночиИ обо мне вспомянет.В минувшем, совсем недавнем двадцатом веке завершились земные пути внуков поэта. Последний из них – Николай Александрович Пушкин – покинул мир в 1964 году.

Миновало уж и поколенье правнуков. Здесь печальная пальма первенства отдана правнучке поэта Наталье Мезенцовой, – её, увидевшую свет в начале 1900‐х, воистину свидетельницу века, не стало в марте 1999‐го, пушкинского года. Правнук поэта Григорий Пушкин, носитель родовой фамилии, ушёл из жизни чуть ранее – в октябре 1997‐го. Оба они, двоюродные брат и сестра, мечтали дожить до двухсотлетнего юбилея великого прадеда. Не судьба…

Но здравствуют их потомки, а значит – и далёкие наследники поэта.

Однако наш рассказ о тех, кто имел полное права называть Александра Сергеевича дедом, или ласково, по-домашнему, дедушкой. Впрочем, в семейном кругу они так и величали славного поэта, и, думается, Пушкин был бы тому весьма рад и хохотал от счастья своим заразительно-заливистым смехом!

Часть I

Наследники любимца Сашки

Наташа Пушкина, и её тропинка в Беларусь

Да будет жребий твой прекрасен!

Александр ПушкинДни юностиСанкт-Петербург, август 1859 года. В семействе Александра и Софьи Пушкиных огромная радость – явилась на свет крошечная Таша, первенец молодой четы. А вслед за нею известили мир о своём рождении ещё десять братьев и сестёр Пушкиных!

К рождению внучки, наречённой в её честь, Наталия Николаевна, к тому времени Ланская, связала гарусное одеяльце, чудом уцелевшее и поныне (многие годы семейная реликвия, бережно хранимая, передавалась из поколения в поколение), да ещё подарила маленькой тёзке детскую кроватку из красного дерева с кисейным пологом.

И хотя к тому времени у неё уже были внук и внучка, представить божественную Натали в облике бабушки – задача сверхсложная. Но бабушкой, равно как женой и матерью, она слыла замечательной. Правда, жизни было отмерено пушкинской Мадонне совсем немного, – видно, природа не смогла допустить увядания одного из самых совершенных своих творений.

Не даровано Александру Сергеевичу утешиться рождением внучки…

Младенца ль милого ласкаю,Уже я думаю: прости!Тебе я место уступаю…А ведь в том году Пушкину сравнялось бы ровно шестьдесят! Дожить до сих почтенных лет некогда мечталось поэту, и желанный тот возраст он означил в одном из писем к жене. «Хорошо, коли проживу я лет ещё 25…» – пишет ей Пушкин летом 1834 года. (Нетрудно подсчитать, что речь идёт о 1859‐м, юбилейном для Пушкина!) В конце же послания просит свою Натали: «Поцелуй детей и благослови их за меня». Так что благословение поэта незримо коснулось и его будущей внучки.

…Таше шёл пятый год, когда бабушка Наталия Николаевна покинула земной мир. Её маленькая тёзка – Наташа Пушкина росла в семье, где царила взаимная любовь детей и взрослых. От всех братьев и сестёр она с детства отличалась серьёзностью, волевым характером и недюжинными дарованиями.

Первоначально обучалась дома, позже настали годы ученичества в Виленской гимназии. Там увлеклась историей, постижением языков – овладела французским, английским, немецким. Восхищалась пушкинской поэзией, зачитывалась романами Тургенева и Достоевского.

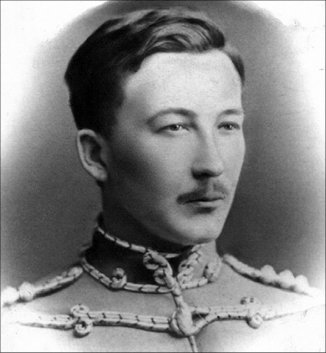

Александр Пушкин, старший сын поэта. Фотография. Конец 1850‐х – начало 1860‐х гг.

Софья Пушкина, урождённая Ланская. Вильна. Фотография. 1869 г.

О юность лёгкая моя!Благодарю за наслажденья,За грусть, за милые мученья…В юности, одно время, Наташе Пушкиной довелось жить в Москве у Петрово-Солововых, дальней своей родни. И часто бывать в гостях, на домашних вечерах, в родственной ей семье Сухово-Кобылиных. Хозяин дома Александр Васильевич Сухово-Кобылин, человек разносторонних дарований, – философ, переводчик и драматург, снискавший признание своей пьесой «Свадьба Кречинского», что с аншлагом шла тогда в Малом театре.

Знакома была Наташа и с родной сестрой драматурга Елизаветой Васильевной, известной под псевдонимом Евгении Тур, – писательницей, переводчицей, хозяйкой модного литературного салона. У Сухово-Кобылиных собирался весь цвет столичной интеллигенции, и юная Пушкина не могла не слышать любопытных суждений об актёрской игре либо смелых живописных стилях, жарких споров о литературных новинках. Верно, близость к тогдашней московской богеме и сказалась в дальнейшем на вкусах и пристрастиях внучки поэта.

Таша, так её звали близкие, отличалась яркими талантами: прекрасно рисовала (сохранились её романтические пейзажи), пела народные песни и даже писала стихи. И хотя помнила, как и все дети в семье, давнишний наказ своего великого деда – никогда не заниматься стихотворчеством, стихи всё же украдкой писала…

Да и отец не поощрял тех увлечений дочерей и сыновей, говоря им: «Славы себе не создашь. Можешь лишь попасть в неловкое положение. Свои силы, свои таланты, у кого они есть, применяйте на каком-нибудь другом поприще».

Некоторые из поэтических опытов Наташи Пушкиной всё же уцелели:

Город древний, город славный,Город слишком православный,Где купцы чаи лишь пьютИ с закатом спать идут.Сон – души успокоенье.Сон – отрада бедняка…Гурт – желанное виденьеДля козловского купца.Пусть же снится им до векаКожа, сало и гурты.Вид живого человекаЛишь встревожит эти сны.Иронические те строчки обращены к уездному Козлову тогдашней Тамбовской губернии, где с апреля 1879‐го квартировал Нарвский гусарский полк. К слову, в Козлове (нынешнем Мичуринске) в то время сберегался и богатейший пушкинский архив, – рукописи и письма Александра Сергеевича оказались там вместе с их хранителем, старшим сыном поэта.

А вот и сама двадцатилетняя Таша, очутившись в новом городе, делится первыми впечатлениями с тётушкой Гончаровой из Яропольца: «Мы приехали в достославный г. Козлов 11‐го утром в воскресенье, поселились в очень хорошей квартирке, очень весёлой: и солнце, и месяц светятся прямо в окна залы, и облик гостиных, от которых зала отделена двумя колоннами с каждой стороны… Маша очень веселится… завтра едет с тётей Машей (Марией Гартунг. – Л.Ч.) делать знакомства…»

Правда, особого труда для молоденьких барышень Пушкиных «делать знакомства» не составляло, – ведь дом их всегда был полон поклонников, бравых гусаров, уже отличившихся в победной Балканской кампании. Многие из них, служившие в полку отца, были знакомы Таше и Марии с детских лет, когда вся их большая семья жила в белорусском Новогрудке. Там, в Минской губернии, в конце шестидесятых и был расквартирован 13‐й гусарский Нарвский полк. А уже в июне 1870‐го командиром этого прославленного и старейшего полка Российской императорской армии становится Александр Пушкин.

В старинном Новогрудке «полк вполне был вознаграждён за неудобства минувшей жизни, – полагал военный историк Тихановский. – Некогда столичный город Великого княжества Литовского удовлетворял самым требовательным вкусам; полк зажил припеваючи, а назначение командиром полковника Александра Александровича Пушкина дополнило один из счастливейших периодов полковой жизни». А в полковой летописи появились новые образные строки: «Сын известного поэта, именем которого гордится Россия, полковник Пушкин являл собой идеал командира-джентльмена, стоящего во главе старинного полка».

Так что впервые в Беларуси Таша Пушкина, в будущем прародительница «белорусской ветви», волею судеб очутилась ещё в детстве.

На Белой РусиЕсть в пушкинском наследии одна яркая строчка: «Народ, издревле нам родной», – словно гениально выведенная поэтом формула кровного и духовного родства русских и белорусов!

Корни фамильного древа, связующие поэта с Беларусью, берут своё начало в древнем Полоцке. Пушкин лишь однажды, да и то проездом, миновал его. Но название этого старинного города, основанного в IX столетии по велению князя Рюрика, не единожды встречается на страницах пушкинских рукописей. Городом Гориславы, полоцкой княжны Рогнеды, наречённой так за свою несчастливую судьбу, именовали Полоцк. Летопись сохранила печальную историю сватовства князя Владимира Красное Солнышко к гордой красавице Рогнеде и горькое её замужество…

Известно было то древнее сказание и Пушкину. Но не дано было знать поэту, что и полоцкая княжна Рогнеда, и великий киевский князь Владимир, некогда покоривший Полоцк и силой взявший в жены полюбившуюся ему красавицу, и их далёкая праправнучка княжна Александра Брячиславна, ставшая супругой князя Александра Невского, сопряжены с ним – Александром Пушкиным – кровными узами родства.

«Старожитный» Полоцк связан с именем ещё одного прародителя поэта, давшего ему свою знойную африканскую кровь, – Абрама Петровича Ганнибала. Правда, упоминаний о его пребывании в этом белорусском городе нет ни в одном из бесчисленных трудов, посвящённых необыкновенной, полной взлётов и падений судьбе «царского арапа»… Всё же беру на себя смелость утверждать, что маленький арапчонок, носивший в то время имя Ибрагим, был в Полоцке вместе со своим царственным покровителем Петром I, и знай о том Пушкин, дороживший мельчайшими подробностями о своём темнокожем прадеде, не преминул бы он сделать остановку в сем славном городе.

Исторический край соединён не только с предками, но и с потомками Александра Сергеевича. И родословную «тропинку» на Белую Русь проложила его внучка Наташа Пушкина.

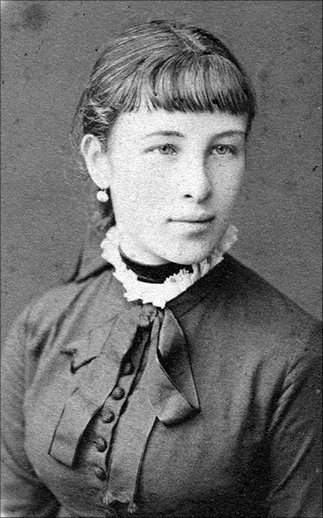

Наталия Пушкина, внучка поэта. Москва. Фотография. 1870‐е гг.

На раскидистом фамильном древе взросла «белорусская ветвь», дав молодые сильные побеги. Явились и новые пушкинские адреса, точнее, адреса никогда не виданных поэтом его внуков и правнуков: это – Новогрудок, Бобруйск, Вавуличи, Телуша и старая усадьба Юголин, что под Барановичами.

Невеста Пушкина и жених Воронцов-ВельяминовИз белорусского Новогрудка Нарвский полк переведён в Вильну, – туда же следом перебралось и семейство полковника Пушкина. Именно там, в Вильне, в августе 1874‐го, вся семья собралась за большим столом, – поднять бокалы за счастье пятнадцатилетней Таши. Среди гостей Пушкиных мог быть и гусарский штаб-ротмистр Павел Воронцов-Вельяминов, служивший под началом отца именинницы.

Но вот когда вспыхнула та искра любви меж ним и юной Ташей? Кто может ныне сказать… Взрослела барышня Пушкина, разгорались и события на любовном фронте. И наконец-таки достигли своего апогея – Таша помолвлена с Воронцовым-Вельяминовым!

«Таша была у нас здесь со своим женихом, – тётушка Анна Васильчикова из Лопасни сообщает сестре наиважнейшую новость. – Он нам всем понравился… во-первых (я такое мнение слышала), он не говорит по-французски, потом он должен быть очень благоразумным, не желает жить выше своих средств… Потом он очень религиозен и не скрывает этого; очень строгих воззрений насчёт супружеской жизни и обязанностей; кокетства очень не любит – ну а этим Таша грешит не очень!»

Так что всей родне, – и Пушкиным, и Гончаровым, и Васильчиковым, – Наташин жених пришёлся по душе. Не мог не понравиться он, блестящий офицер, снискавший отзыв, как «человека чести с прямым характером». Да и в ратном деле Воронцов-Вельяминов явил себя достойно – за храбрость в баталиях с турками награждён именной серебряной саблей.

Чувство меж молодыми людьми почиталось ответным, – вскоре сыграли свадьбу. В тот знаменательный день – 25 января 1881 года – породнились замечательные в русской истории фамилии: Пушкины и Воронцовы-Вельяминовы.

Хотя славное это родство случилось много-много ранее! И вот тому историческое подтверждение. По родословным книгам, прародитель Вельяминовых, знатный варяг Симон Африканович, прибыл на Русь при Ярославе Мудром; сын его Юрий Симонович служил боярином у Всеволода I Ярославича, великого князя киевского. Фамильные росписи показывают, что от Юрия Симоновича пошли: сын Иван, внук Фёдор и правнук Протасий, – боярин великого князя Ивана Даниловича Калиты.

В свою очередь, у боярина Протасия Фёдоровича был внук Василий Вениаминович, по прозвищу Взолмень, – тысяцкий у великого князя Симеона Гордого. От Василия Взолменя к поэту Александру Пушкину, дальнему его потомку, и тянется из четырнадцатого века в девятнадцатый родственная нить. Василий Вениаминович имел четверых сыновей и дочь Александру. Старший из сыновей, Василий Васильевич, служил тысяцким, – предводителем военного ополчения, – уже у великого князя Дмитрия Донского.

Павел Воронцов-Вельяминов, жених Таши Пушкиной. Фотография. Начало 1880‐х гг.

В разрядных книгах и в преданьях Блестят Езерских имена…В тех пушкинских строках легко заменить вымышленных Езерских на реальных Вельяминовых, а позднее и – Воронцовых-Вельяминовых. Правда, в ущерб рифме…

Сам же Василий Вельяминов был близок к великому князю как по своему положению, так и по родству: родная сестра Александра стала женой Ивана II Красного и матерью Дмитрия Донского. Так что Василий Вельяминов приходился родным дядей князю Дмитрию Донскому.

Василий Вельяминов, последний тысяцкий в истории Руси, имел четверых сыновей: Ивана, Николая (Микула, как его именуют в летописи), Полуекта и Тимофея. После смерти отца высокую ту должность возмечтал получить старший сын – Иван. Однако надеждам Ивана не суждено было сбыться: в заветном месте ему отказали. С тяжкой обидой на сердце отъехал он к соперничавшему с Дмитрием Донским его двоюродному брату, великому князю тверскому Михаилу Александровичу. С тех пор не скрывал Иван Васильевич своей враждебности к Дмитрию Донскому ни в помыслах, ни в поступках; и в Твери, и в Орде стремился поболее досадить недругу. Когда до Дмитрия Донского донеслась весть, что Иван Вельяминов схвачен в Серпухове, он приказал казнить того как изменника. Княжеский приказ исполнен был в августе 1379 года: в Москве, на Кучковом поле, Ивану отрубили голову.

То была первая публичная казнь в истории Руси. После уж не будет страшная казнь редкостью, – многие русские головы слетят с плеч в царствования Ивана Грозного и Петра Великого. «Не казнь страшна: пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею своей совести…» – слова эти поэт вложил в уста одного из героев «Капитанской дочки».

Родной брат казнённого Ивана, Николай (Микула) Васильевич, боярин Дмитрия Донского, геройски погиб в сражении на Куликовом поле 8 сентября 1380 года. Командир Коломенского полка Николай Вельяминов в битве против полчищ Мамая явил пример беззаветной храбрости и отваги – его имя вписано в синодик московского Успенского собора на вечное поминание.

Будто бы к нему, героическому пращуру, обращены эти пушкинские строки:

Зато со славой, хоть с уроном,Другой Езерский, Елизар,Упился кровию татар,Между Непрядвою и Доном,Ударя с тыла в табор ихС дружиной суздалъцев своих.Вот они – прямые предки Александра Пушкина в 15‐м колене – Николай Васильевич Вельяминов, герой Куликовской битвы, и его жена Мария. А следовательно, достославные супруги, давшие ветвь фамильного древа – прародители и внучки поэта!

Ну а в царствование Михаила Фёдоровича наследники древнего рода стали писаться уже Воронцовыми-Вельяминовыми. Знатная фамилия после венчания Таши Пушкиной стала не только её достоянием, но и – детей, внуков, правнуков…

Итак, в начале января 1881‐го невеста Таша Пушкина, в скором будущем Воронцова-Вельяминова, спешит сообщить радостную весть в Михайловское, дядюшке Григорию Александровичу: «Вы, вероятно, уже знаете через других: я выхожу замуж… Милый дядя, приезжайте, пожалуйста, на мою свадьбу… Вы знаете, что Вы из всех дядей мой любимый, и я даже представить себе не могу, как бы я без Вас стала венчаться. Свадьба наша 25‐го в Рязани, и после на эту зиму я переселяюсь в Козлов… Искренне Вас любящая племянница Таша Пушкина».

…Пора! Введи в свои чертогиЖену-красавицу – и богиВаш брак благословят.Где свершилось то таинство венчания? И по сей день тайна. Всё же, думается, выбор пал на старинный и красивейший в Рязани собор – кафедральный Христорождественский, славившийся богатым убранством. Возможно, под этими древними церковными сводами священник провозгласил те самые «невозвратимые слова»: «Венчается раба Божья Наталья рабу Божьему Павлу…»; благословил и трижды обвёл молодых вокруг аналоя.

Наталия Пушкина, юная невеста. Фотография. Начало 1880‐х гг.

После свадьбы супруги, как и полагала Таша, обосновались в Козлове. Но ненадолго. Вскоре Павел Аркадьевич подал в отставку, и чета Воронцовых-Вельяминовых покинула уездный город, держа путь в Бобруйскую губернию, в родовое имение Вавуличи.

Жена и матьВ белорусских Вавуличах и суждено было Наталье Александровне прожить долгие годы. Там появились на свет её дети: Мария, Софья, Михаил, Феодосий, Вера. Лишь сын-первенец Григорий, наречённый в честь любимого дядюшки, родился в Козлове, где и умер в младенчестве.

…Не могли не радовать материнское сердце Натальи Александровны дочери и сыновья, – все они росли честными, умными, добрыми. Но семейная жизнь не всегда складывалась гладко, – счастливое супружество омрачалось тревогой за будущность детей. И причиной тому стала явная расточительность свёкра, да ещё амбициозные его прожекты, наносившие лишь урон обширному и богатому имению.