Полная версия

Семнадцать мгновений любви. Романтические истории внуков Пушкина

Незримые нити связывают Флоренцию, подобную вневременному перекрёстку человеческих судеб, с Парижем и Петербургом, Москвой и Бобруйском, Вавуличами и Михайловским. Одна из ветвей пушкинского древа протянулась в этот прекрасный город, укоренилась и дала там свои плоды. Недаром в переводе с итальянского «Флоренция» значит «цветущая».

Вспомним удивительные строки из булгаковского романа: «…Вопросы крови – самые сложные вопросы в мире!.. Есть вещи, в которых совершенно недействительны ни сословные перегородки, ни даже границы между государствами». Что ж, размышления Михаила Булгакова подтверждены жизнью сестёр Надежды и Анны, судьбами их детей и внуков, да и всей многовековой историей рода.

История рода поэта словно дала счастливый случай выверить эту истину, ещё не вполне осознанную и невозведённую в ранг закона, позволив мысленно прикоснуться к пушкинскому древу.

Мария Пушкина, и её «полтавская веточка»

И то сказать: в Полтаве нет

Красавицы, Марии равной.

Александр ПушкинПлемянник и тёзка ГоголяМария Пушкина появилась на свет в июле 1862 года, и рождению внучки ещё успела порадоваться бабушка Наталия Николаевна.

Быстро промелькнуло детство, минуло отрочество, и вот юная Мария облачилась в белоснежное подвенечное платье. Её избранник Николай Быков, – адъютант полковника Пушкина, – служит в гусарском Нарвском полку под началом отца. И как его боевой командир, награждён в сражениях Русско-турецкой войны за храбрость именной саблей.

Знакомство же то случилось в Вильне, где тогда стоял полк и бравый офицер-гусар Николай Быков частенько захаживал в дом своего командира. Тогда-то, верно, и вспыхнули романтические чувства меж молодыми людьми, но пройдут годы, прежде чем родным и друзьям будет объявлено о помолвке.

Жених Маши Пушкиной приходился родным племянником Николаю Васильевичу Гоголю. Его знаменитому дядюшке, рано повзрослевшему после смерти отца, а будущий писатель ещё учился в Нежинской гимназии, пришлось взять на себя заботу о сёстрах и горячо любимой матери.

Позднее сестёр-погодок Анну и Елизавету Николай Гоголь привёз из Полтавы в Петербург, поместив их в Патриотический институт благородных девиц, где в то время он преподавал историю. Девочек зачислили в институт в порядке исключения (туда принимались лишь дочери военных), а их брату пришлось отказаться от своего учительского жалованья.

Мария Пушкина с женихом Николаем Быковым. Москва, Кузнецкий мост. Фотография. 1881 г.

Какой нежной любовью проникнуты письма Гоголя домой: «Поцелуйте за меня Анечку… Также шалунью Лизу…»; «Целую вас и сестриц несколько сот раз и остаюсь вечно любящим вас сыном».

Вот Николай Гоголь пишет двум своим «бесценным сестрицам» из Германии, где подробно описывает своё заграничное путешествие: и как он плыл морем, и что это был за красавец-корабль, и какие узенькие улочки в старинных немецких городах, и какие высокие там соборы. Он рисует даже портрет-шарж хозяина своей гостиницы и шутливо предостерегает сестрёнку: «Смотри, Лиза, не влюбись!» А в письме из Рима Гоголь описывает сёстрам красоты Италии и нравы итальянцев. «Вы знаете, что я вас очень люблю. Я вас люблю столько, сколько вы себе не можете представить», – не устаёт повторять Николай Васильевич.

В 1839 году Гоголь приезжает в Петербург, чтобы присутствовать на выпускных институтских торжествах, а затем отвезти сестёр домой. Нет ничего удивительного, что и сёстры буквально боготворили брата Николая и много позже, после его кончины, свято хранили память о нём.

Малоизвестный исторический факт: осенью 1851 года Гоголь собирался в Малороссию на свадьбу сестры Елизаветы с её избранником Владимиром Быковым. «Бедный Гоголь! Промаявшись лето в одиночестве в пыльной и душной Москве, – писал на исходе девятнадцатого века в своём очерке Леонтьев-Щеглов, – он захотел повидать и обрадовать своих родных в Яновщине, где готовились праздновать свадьбу его сёстры, но, видно, ему не суждено было больше взглянуть на дорогое небо Украины. Подъезжая к Калуге, он внезапно почувствовал один из тех страшных припадков тоски, которые в последнее время так часто на него находили… и свернул с дороги в Оптину пустынь. Пребывание в Оптиной совершенно изменило его первоначальное намерение – он не поехал домой и снова вернулся в Москву, где ожидала его… могила!»

Не случайно, когда у Елизаветы Васильевны в 1856 году родился сын, она нарекла его Николаем в честь любимого брата. Именно ему суждено будет соединить в истории два славных рода. Так причудливо переплелись родословные ветви двух славных фамилий: Пушкина и Гоголя!

Мария Быкова, урождённая Пушкина. Полтава. Фотография.1887 г.

Некогда в своих письмах к поэту Николай Васильевич подписывался: «Вечно ваш Гоголь». Будто ведомо было ему, великому мистику, о грядущем родстве с Пушкиным!

…Торжество венчания прошло в подмосковной Лопасне, в фамильной церкви Зачатия Праведной Анны. А в её метрической книге за 1881 год осталась запись: «Августа тринадцатого числа поручик 13‐го гусарского Нарвского полка Николай Владимирович Быков православного вероисповедания, первым браком, 25 лет, взял за себя дочь Свиты Его Величества Генерал-майора Александра Александровича Пушкина девицу Марию Александровну, православного вероисповедания, первым браком, девятнадцати лет. Венчал священник Аркадий Петропавловский с причтом». После свадьбы молодые отправились в своё первое семейное путешествие – в гоголевскую Васильевку, известную ещё и как Яновщина. Здесь, близ Полтавы, Марии и Николаю Быковым суждено будет счастливо прожить долгие годы, здесь появятся на свет их дети: пушкинское древо прирастёт крепкой «полтавской ветвью».

Как-то Пушкин привёл суждение некоего философа, – на вопрос, какую женщину следует почитать красивой, был дан лаконичный ответ: «Ту, которая родила более всех детей». Внучка поэта Мария отвечала сему высокому требованию, – мать десятерых детей! Кроме того, – умна, образованна, красива.

Супруги Быковы с детьми. Фотография. Начало 1900‐х гг.

И то сказать: в Полтаве нетКрасавицы, Марии равной.Она свежа, как вешний цвет,Взлелеянный в тени дубравной.Как тополь киевских высот,Она стройна…Чета Быковых вела знакомство с лучшими людьми тогдашней России: Чеховым, Короленко, Гиляровским. Однажды, будучи в гостях у внучки поэта, силач «дядя Гиляй» укротил ворвавшегося на лужайку перед домом разъярённого быка, схватив того за рога. Да так крепко, что усмирённый бык, по рассказам домочадцев, даже «не смог шевельнуть головой».

Мария Александровна с детьми. Васильевка. Фотография. Конец 1890‐х гг.

Мария Александровна, мать большого семейства (двоих сыновей и восьмерых дочерей!), находила время, чтобы лечить и больных крестьян. Для сей благородной цели в её комнате стоял «аптекарский шкап», полный снадобий для всех страждущих. Радением внучки поэта открылась для крестьянских ребятишек воскресная школа, а лучшим её ученикам Мария Александровна неизменно вручала пушкинские томики и книги Гоголя.

Супружеский тот союз оказался на редкость многодетным и счастливым. Дочь Софья Николаевна вспоминала: «Отец с матерью образцово прожили 37 лет. Между ними никогда не было ссор… Мои родители проявляли исключительную заботу о детях и друг о друге. Для своих сыновей и дочерей они были примером буквально во всём». Стены старинного особняка в Васильевке будто и по сей день хранят память о светлых радостных днях большой семьи, где царили искренность и любовь. В доме, среди многих фамильных реликвий сберегалась и эта, поистине драгоценная – пушкинские золотые часы.

Царский подарокНе раз любовался поэт идиллическим швейцарским пейзажем, гравированным на циферблате золотых карманных часов, что были подарены ему на празднике в Павловске в июне 1816 года. Награда предназначалась юному дарованию, лицеисту Александру Пушкину, за стихи «Принцу Оранскому», сочинённые им по случаю торжества – свадьбы будущего короля Нидерландов с великой княжной Анной Павловной.

Венчай, венчай его любовь!Достойный был он воин мести.Бывший лицеист, Сергей Комовский свидетельствовал в своих мемуарах, что поэт «удостоился получить от блаженныя памяти Государыни императрицы Марии Фёдоровны золотые с цепочкою часы при Всемилостивейшем отзыве». Но Пушкин не был бы Пушкиным, если бы подобострастно принял от вдовствующей царицы столь дорогой подарок. И, по рассказам, юный поэт то ли в ярости, то ли в расстройстве (ведь согрешил – написал стихи на заказ!) наступил на свои часы – «разбил нарочно об каблук». Видно, сделаны они были на совесть, что ещё раз доказывает их истинно швейцарское происхождение, так как впоследствии часы исправно служили Александру Сергеевичу.

Эти же золотые часы работы всемирно известных швейцарских мастеров отсчитали и последние мгновения бытия русского гения: невесомые стрелки замерли на отметке 2 часа 45 минут пополудни 29 января 1837 года.

Наталия Николаевна подарила часы (надо полагать, ей нелегко было расстаться с семейной реликвией) на память о Пушкине Василию Жуковскому, – именно он, один из самых близких друзей её мужа, и остановил их в то скорбное мгновение…

Пройдёт не столь много времени, и пушкинским часам суждено будет совершить путешествие в Швейцарию и Германию с новым владельцем. Потом они окажутся у Гоголя, после кончины писателя перейдут к его младшей сестре Ольге, от неё к племяннику Николаю Быкову. И когда тот женится на Марии Пушкиной, внучке поэта, часы станут общим семейным достоянием.

Мария Александровна в годы Гражданской войны отдала их в числе других памятных вещей в полтавский музей на хранение, оставив себе лишь цепочку от старинных часов. Её она любила надевать на шею, поверх платья. Нарядной, с золотой цепочкой и осталась она в памяти своего внука, москвича Георгия Галина, исследователя необычной истории фамильной реликвии, связанной с именами двух российских гениев: Пушкина и Гоголя.

В год столетия со дня смерти Пушкина его часы были доставлены из Полтавы в Москву, на юбилейную выставку, и затем вновь оказались в северной столице, в мемориальной квартире на набережной Мойки. Золотые часы из Швейцарии, вобравшие в себя счастливейшие и самые горькие минуты жизни поэта.

Под сенью древаЖизнь шла своим чередом, взрослели дети: Александр, Елизавета, Софья, Наталья, Мария, Татьяна, Владимир, Анна, Елена. Лишь одна из дочерей, маленькая Лиза, не дожила и до года. Словно взамен ей на свет появилась другая – Елизавета Быкова. Она-то, со временем обратившись очаровательной барышней, в 1912‐м выйдет замуж за Владимира Савицкого.

Мария Александровна Быкова с золотой цепочкой от пушкинских часов. Полтава. Фотография. Начало 1890‐х гг.

Никому не дано знать будущего: всего лишь два года безмятежной мирной жизни и было отпущено молодой чете. Вспыхнет Первая мировая, за нею грянет революция, а следом – Гражданская война. На долю Елизаветы и Владимира Савицких выпадет крестный путь русских эмигрантов. Во Франции, куда забросила их горькая судьба, бывшему юристу Савицкому пришлось стать электромонтёром, а его супруге, правнучке поэта, – вышивальщицей. Во Францию они приехали с двумя маленькими дочками: Татьяной и Анастасией.

Анастасия Владимировна, младшая дочь Савицких, в памятном 1937‐м, когда и в Париже, и в Москве отмечали столетнюю годовщину со дня смерти поэта, обвенчалась с Василием Кузьмичом Солдатёнковым.

В следующем году появился на свет сын Николай. К могучему дворянскому древу, с корнями, пронизавшими вековые пласты русской истории, была «привита» купеческая ветвь.

Главные свои богатства патриарх рода «Почётный Гражданин и Кавалер, Московской 1‐й гильдии Купец» Козьма Терентьевич Солдатёнков завещал России. На его капиталы строились в Москве школы и училища, богадельни и больницы (самая известная из них – Солдатёнковская, ныне Боткинская, больница), возводились храмы.

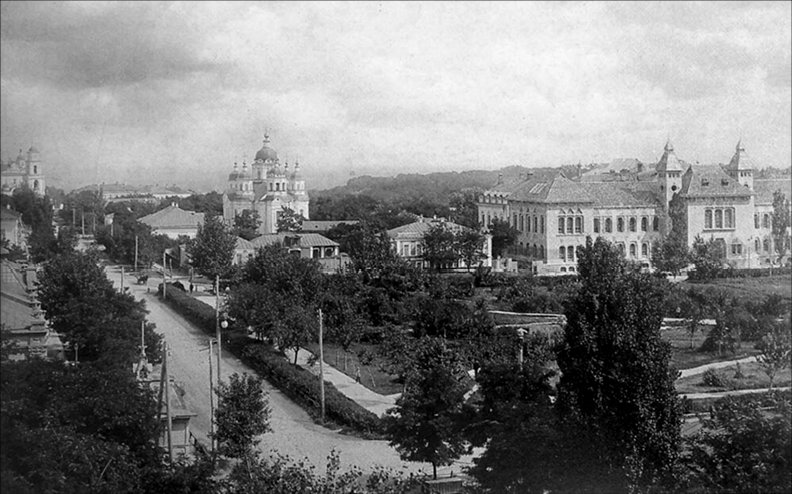

Старая Полтава с видом на Всесвятскую церковь и дом губернского земства. Фотография. 1908 г.

Он щедро жертвовал деньги на покупку картин прославленных живописцев. «Моё желание, – говорил Козьма Терентьевич, – собрать галерею только русских художников!» Собирать картины, а среди них были такие шедевры, как наиболее близкий к картине эскиз «Явление Христа народу» Александра Иванова, «Вирсавия» Карла Брюллова, «Оттепель» Фёдора Васильева, он стал раньше, чем Павел Третьяков! Многие прославленные полотна, прежде украшавшие стены солдатёнковского особняка на Мясницкой, – ныне в экспозиции Третьяковской галереи и Русского музея.

Картинная галерея, равно как и огромная личная библиотека – восемь тысяч книжных томов и пятнадцать тысяч журналов, завещаны русским меценатом Румянцевскому музею. За полвека им издано множество книг, в их числе и памятники мировой литературы, шедевры отечественной поэзии, собрания русских сказок и былин! Не зря Козьму Терентьевича современники величали «атлантом российской культуры».

А ещё в истории осталось необычное прозвище славного мецената: «Козьма Медичи»! Но при своих несметных богатствах Солдатёнков избегал показной роскоши, жил весьма скромно. Почти анекдотический эпизод: на одном званом обеде купец Щукин обратился к хозяину: «Угостили бы вы нас, Козьма Терентьевич, спаржей!» На что последовал скорый ответ: «Спаржа, батенька, кусается: пять рублей фунт!»

В некогда подмосковном селе Кунцево, близ фамильной церкви Знамения Божьей Матери (восстановленной благодаря чертежам, что сохранились во Франции, в семейном архиве отца Николая), на даче у славного купца Солдатёнкова гостили классики русской литературы: Иван Тургенев, Антон Чехов, Лев Толстой. Великий книголюб Козьма Терентьевич более всех отечественных писателей почитал Николая Васильевича Гоголя и Александра Сергеевича Пушкина.

Знать бы ему, что далёким потомкам судьба уготовит близкое родство с русскими гениями!

СлужениеНиколай Солдатёнков родился в Париже – далеко от своей исторической родины. В его паспорте в графе «гражданство» значится – француз. Но душа, наперекор всем обстоятельствам, избрала своё гражданство. Россия, страна, давшая жизнь его великим предкам – Александру Пушкину и Николаю Гоголю, стала истинной родиной и для Николая Васильевича Солдатёнкова.

Впервые он попал в Россию в далёком ныне 1966‐м. И тогда же совершил первую в своей жизни паломническую поездку в Троице-Сергиеву лавру – колыбель русского православия. Там, в старинной, вросшей в святую землю церквушке, Николай Солдатёнков приложился к мощам основателя славной обители Сергия Радонежского, и что-то дрогнуло в душе молодого преуспевающего инженера-кибернетика, будто разжалась неведомая пружина…

В Париж он вернулся другим человеком. Чаще всего тогда его можно было встретить в русском храме, где Николай Солдатёнков пел в церковном хоре. В 1977‐м был рукоположен в дьяконы, а ещё через год получил свой приход в церкви во имя Серафима Саровского.

Есть Париж, незнаемый туристами, – Париж православный: в самом центре французской столицы, на улице Лекурб, в тихом дворике, сокрытом от любопытных глаз, стоит деревянная церквушка во имя Серафима Саровского, возведённая ещё первыми русскими эмигрантами. А сквозь церковный купол прорастает старый платан, – когда строили храм, пожалели, не срубили зелёного исполина, – так и растёт он, подобно вечному древу жизни…

Из всех потомков Пушкина (а их в мире более трёхсот!) лишь один отец Николай избрал путь священнослужителя…

В его доме во Франции и по сей день хранится редкостная реликвия – напрестольный крест золотого литья работы знаменитого ювелира Фаберже. Этот замечательный крест стал памятным вкладом моряка Солдатёнкова в храм Христа Спасителя, возведённый в северной российской столице. Петербуржцы называли его храмом Спаса-на-водах, а иногда просто – Цусимской церковью.

В тридцатые, роковые для русского православия годы, храм морской славы и скорби был снесён, а все церковные ценности пущены с молотка. В том числе и золотой крест Козьмы Солдатёнкова.

Его купила на аукционе некая богатая американка. Видимо, был в том тайный Божий промысел, чтобы святая реликвия попала в её добрые руки. В Париже, где американка проездом остановилась в русском доме Треповых, она показала свое необычное приобретение главе семейства. Старый генерал первым обратил внимание на надпись, выгравированную на оборотной стороне креста: «Дар лейтенанта Козьмы Васильевича Солдатёнкова в память дорогих друзей, погибших в бою». И год освящения храма – 1911‐й.

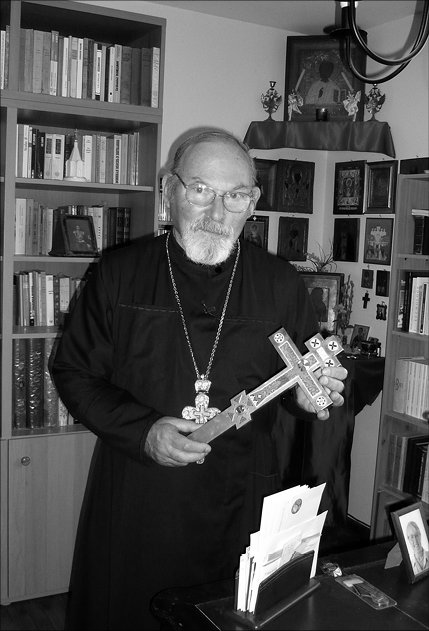

О. Николай Солдатёнков с фамильной святыней – напрестольным крестом петербургского храма Спаса-на-водах. Франция. Фотография автора. 2009 г.

Ещё большей неожиданностью для заокеанской гостьи стало то, что и сам даритель, бывший офицер крейсера «Олег» Козьма Солдатёнков, жил поблизости, в одном из парижских пригородов. Безымянная американка (жаль, что дети и внуки старого моряка запамятовали её имя) разыскала Солдатёнкова и вернула ему храмовый золотой крест. Совершенно бескорыстно. Не взяв, по семейному преданию, за свой дар «ни сантима».

Отец Николай не считал себя владельцем драгоценной реликвии, что столь чудесным образом попала в его семью. Он лишь её хранитель. Так завещал дед, Козьма Васильевич. Золотой фамильный крест выпало нести – и в прямом, и в переносном смысле – ему, внуку морского офицера. Но как только в воссозданном заново храме в Петербурге зазвонят колокола, надеялся Николай Васильевич, напрестольный солдатёнковский крест займёт в нём своё прежнее почётное место.

«Меня называют летающим священником, – улыбаясь, говорил он. – После того как получил сан протоиерея, приходится много летать, – ведь не во всех французских городах, где открыты православные приходы, есть священники. Доводилось служить и в Люксембурге, Бельгии, Голландии, Испании – везде, где есть русские люди, не забывшие веру своих предков».

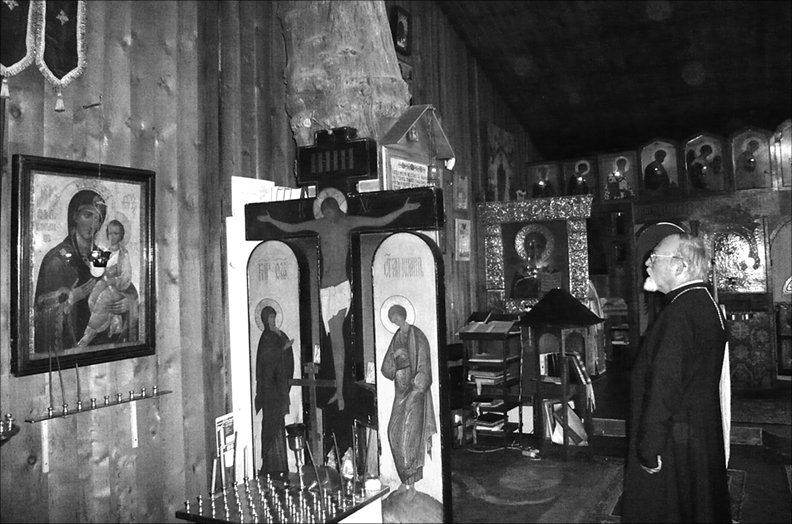

О. Николай Солдатёнков в храме во имя Преподобного Серафима Саровского в Париже. Фотография автора. 2009 г. Публикуется впервые

Русские французыИз шумного Парижа лет тридцать тому назад отец Николай переехал в Семюр-ан-Оксуа, сохранивший своеобразие и очарование средневековой Бургундии. Бургундский городок можно по праву назвать самым пушкинским во Франции. Разгадка проста – здесь живут десять потомков Александра Сергеевича! «Полтавская ветвь» не только прижилась на земле Франции, но дала и молодые сильные побеги.

Николай Васильевич давно уже сам стал главой большого семейства: у него трое детей и одиннадцать внуков. А один из них – Козьма Солдатёнков – наследовал имя и фамилию славного пращура! Детей он венчал, а всех внуков крестил. Души не чаял в них… Поистине, по евангельскому слову и сбылось: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни».

Особо отличилась на семейном поприще дочь Татьяна: у неё шестеро детей! Самый младший – сын Дмитрий, юный потомок Александра Сергеевича.

Муж Татьяны Филипп Гиено – человек в городе известный, ведь он мэр Семюр-ан-Оксуа. Где ещё во Франции в резиденции мэра, разместившейся в средневековой ратуше, можно увидеть бюст русского гения?! А на лацкане пиджака главы города – пушкинский значок?

«Все мои дети живут здесь, в Бургундии: их любят, называют русскими, – они спортивные, образованные, активные, – уверяет Филипп Гиено. – Дочери-двойняшки Софи и Клотильда увлекаются верховой ездой. Шарль любит рисовать, занимается в школе искусств, он – необычный мальчик, мы называем его домашним философом».

Отец Николай счастлив, что дети и внуки стали проявлять интерес к России, особенно дочь Татьяна. И как не радоваться, когда старшие внуки стали учить русский! Им не просто, – они прирождённые французы, думают и говорят на родном для них языке. В семье Николая Васильевича звучала русская речь, он прекрасно владел языком своих предков, но французское грассирование подчас его выдавало, – оно поистине неистребимо…

Уютный и тёплый дом Николая Васильевича называли «Русским домом в Бургундии», – в стенах одноэтажного особняка собраны многие фамильные и исторические реликвии. И гостей в нём бывало немало.

Николай Васильевич открыл для себя необычное увлечение: он пишет стихи. Но стихи не для печати, для себя. И обычно рассказывал: «Хоть и завещал Александр Сергеевич своему сыну, а моему прапрадеду, не баловаться стихотворчеством, я его запрет, каюсь, нарушил. Когда впервые побывал в Петербурге, в доме на Мойке, где умер мой предок, написал стихи. Правда, на французском. Но для Пушкина это ведь был не чужой язык».

В лицее Александра Пушкина прозвали «Французом» – французским языком отрок-поэт владел в совершенстве, уверяя даже, что тот ему «более по перу». На французском написаны и самые ранние его стихи. На языке Мольера и Гюго будут говорить далёкие потомки Пушкина!

Помимо родных детей и внуков у отца Николая имелись и чада духовные, не менее дорогие ему маленькие пациенты одной из московских больниц, – его боль и радость. В Москве ему были искренне рады, и не только потому, что он привозил для больных детей дорогие лекарства из Франции. Отец Николай лучше, чем кто-либо иной, умел найти слова утешения и надежды, исцелявшие подобно лекарствам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Третье сословие (франц.).