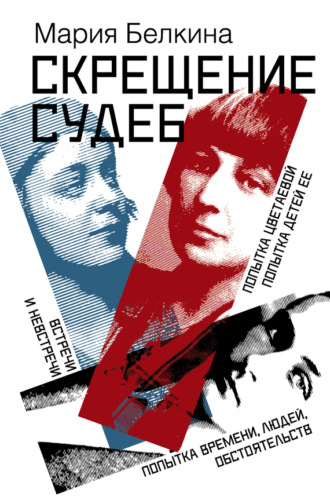

Полная версия

Скрещение судеб

Переводчик к двум данным (ему поэтом) основным: поэтовым Богоданным строкам – ищет – находит – две заданные, ищет в арсенале возможного, направляемый роковой необходимостью рифмы – к тем, первым, господом (поэтом) данных, являющихся – императивом».

И еще:

«Поэт – медиум. Слушая вещь у ее истока – мы делаем прекрасные вещи. Но (бездарность автора) между вещью и мною – третий. Но здесь я не вещь слушаю, а ее неудавшегося полууслышавшего глухаря-медиума, которому я, по медиумичности поэта, не могу не подчиниться…»

«…вот и вся моя работа…»

Вот и вся моя работа… Когда-то давно из Медона еще в 1928 году Марина Ивановна написала отцу Бориса Леонидовича: «Я не жалуюсь, я только ищу объяснения, почему именно я, так приверженная своей работе, всю жизнь должна работать другую, не мою…»

Тогда она сетовала, что столько времени уходит на хлопоты по дому, что она по 16 часов в день на ногах: «Целый день кручусь, топчусь, верчусь, от газа к умывальнику, от умывальника к бельевому шкафу, от шкафа к ведру с углями; от углей к газу – если бы таксометр!..» Надо вскипятить молоко, надо сварить Мурику кашу, надо его одеть, надо его раздеть, надо с ним погулять, надо постирать, заштопать, надо – «4 раза в неделю на рынок, нельзя пропускать». Надо… Все время что-то надо. Отупляющая, однообразная работа хозяйки дома, матери, жены.

«У меня – за годы и годы (1917–1927) – отупел не ум, а душа. Удивительное наблюдение: именно на чувства нужно время, а не на мысль. Мысль – молния, чувство – луч самой дальней звезды. Чувству нужен досуг, оно не живет под страхом. Простой пример: обваливая 1½ кило мелких рыб в муке, я могу думать, но чувствовать – нет: запах мешает! Запах мешает, клейкие руки мешают, брызжущее масло мешает, рыба мешает: каждая в отдельности и все 1½ кило вместе. Чувство, очевидно, более требовательно, чем мысль».

Да, тогда, в те годы в эмиграции, несмотря на всю тяжесть и хлопотность этой работы по дому, этой не своей работы, этой заполненности дня всякими житейскими мелочами и постоянной занятостью рук, – голова оставалась свободной, и мысли могли уноситься в ту заоблачную высь, где она «расписывалась радугой небесной», а «на земле мне подавали грош и жерновов навешали на шею…».

Воистину можно только диву даваться, как сумела она отстоять Богом данный ей дар и не погрязнуть в быте повседневности, не погубить свой гений и, работая другую работу, столько успеть сделать своей!.. «Мать всегда была устремлена как стрела…» – говорила о ней Аля.

Но теперь, в Голицыне, при относительной свободе от повседневных хлопот по дому, по хозяйству – семья сократилась, осталось только их двое, она и Мур, и Мур уже вырос, правда, он так приучен ею же самой, что ему надо все дать, подать, он не умеет и не хочет позаботиться ни о себе, ни о матери, но все же при том, что они оба питаются в Доме писателей и печь топит хозяйка, – есть относительная свобода времени и рук, но теперь это уже при полной занятости, при полной несвободе головы. Ибо опять она, так приверженная своей работе, должна работать другую, не свою, на этот раз уже полностью исключающую свою. «Стихов больше писать не буду… Я свое написала. Могла бы, конечно, еще, но свободно могу не».

Многие из моих современников утверждали, что Марина Ивановна, вернувшись на родину, не писала больше стихов из-за душевной травмы. Стихи не шли, не писались, их не было. Но мне кажется, что это не так: стихи были, стихи шли, а она сама их гнала, не пускала. «Сколько строк миновавших! Ничего не записываю…» «Почему Вы не пишете? Потому что время одно и его мало и писать себе в тетрадку – Luxe[36]. Потому что за переводы платят, а за свое – нет…» «Своего не пишу – некогда…» Гнала стихи. Гнала, потому что стихи для нее – работа, а она работала другую работу, всецело ее поглощавшую, и даже ночью, во сне находила нужные ей строки для этой другой работы, как когда-то для своей.

Итак, переводы. Весь голицынский период и последующий, вплоть до 26 июня 1941 года: «Попробуем последнего Лорку…» – переводы.

Важа Пшавела – 184

Гогот<ур> и Апшина – 520

Балл. о Р.Гуде – 116

Мал<енький> Джон – 160

Этери – 1352

Бехер (на франц.)

Болгары – 76 (по 6 июля)

Нар. лирика – 42?

Орешина – 28

Мне белый день чернее ночи – 20

На лужайке пляшут зайцы – 32

Бодлер – 147

Ляшские песни

Бабка – 26

О ты, к-ой – 18

Песня работниц – 24

Подсолнеч. Украины – 12

Франко

Отступл. – 16

Тереза – 34

Христ. и крест – 28

Жанетта – 16

Барышня – 8

Милую целуя – 12

Встав. утречк. – 14

Франко – 32 (…любви)

Франко – 16 (сон)

Мицкевич

Ода молодости –

Девушка –

Шенвальд – 64

Пшибось – 16

Важик – 20

Евреи –

(С 20 февр. 1941 по 26 марта переведено 529 строк Белор. Евр.)».

И это еще не совсем полный список. И далеко не все из этого списка было опубликовано при жизни Марины Ивановны, вернее, малая толика. И как бы предвидя это и предчувствуя неизбежность близкого конца, она в своей тетради 5 сентября 1940 года записывает: «Ну, с Богом, за свое. (Оно ведь тоже посмертное.) Но Et ma cendre sera plus chaude que leur vie…»[37]

Двадцать строк в день, а когда и меньше, с чешского, сербского, хорватского, болгарского, грузинского, польского, испанского, еврейского – более чем с десяти языков переводит на русский. И радуется, когда перевод идет легко, когда чужие стихи ей чем-то созвучны: «Сделано – все 3 – в три дня, т. е. 76 строк: 3 × 25 – 25 стр. в день, играючи (вчера – 36 строк). Это тебе не Важа Пшавела червивый…»

Нет ни прародительских портретов,Ни фамильных книг в моем роду.Я не знаю песен, ими петых.И не их дорогами иду.Но стучит в моих висках – лихая,Темная, повстанческая кровь.То она меня толкает к краюПропасти, которая – любовь.Это одно из трех, с болгарского, – Елисавета Багряна. Или Робин Гуд, «веселый, деручий».

Рассказать вам, друзья, как смельчак Робин Гуд, –Бич епископов и богачей, –С неким Маленьким Джоном в дремучем лесуПоздоровался через ручей?..Двенадцать месяцев в году,Не веришь – посчитай.Но всех двенадцати милейВеселый месяц май…«Каждую народную песню, будь то русская, немецкая, французская и пр. – я неизменно чувствую своей», и, конечно, такая работа, над такими стихами была своя – дающая радость и удовлетворение.

Еще в 1929 году Марина Ивановна писала Анне Тесковой: «(убеждена, что Р.[38] бы Вас любил, – почему “любил” – любит). Убеждена еще, что когда буду умирать – за мной придет. Переведет на тот свет, как я сейчас перевожу его (за руку) на русский язык. Только так понимаю – перевод…» Но так переводить – «за руку» – было возможно, должно быть, Рильке, Бодлера, Лорку, народные баллады и песни, так ею любимые. «Я перевожу по слуху – и по духу (вещи). Это больше чем “смысл”… «Идя по следу поэта, заново прокладывать всю дорогу, которую прокладывал он…» Так прокладывала она эту дорогу, переводя Пушкина в 1936 году на французский язык, Лермонтова – летом 1939 года.

Тогда она могла позволить себе подобную роскошь – переводить «для себя (и Лермонтова)», но уже с декабря 1939-го переводы для нее становятся хлебом насущным – это единственный источник существования. Выбирать не приходится, она переводит подряд все, что ей предлагают, не зная языка, по безграмотным подстрочникам, стихи зачастую несуществующих поэтов, которые внушают ей свою бездарность, и она по медиумичности поэта не может не слушать неудавшегося глухаря-медиума и всеми силами сопротивляется его бездарности: «Вот и вся моя работа…» И на эту работу уходит весь день, тратятся последние силы, последний отпущенный ей на земле срок… Она не может и не хочет быстро, без особой затраты сил и времени делать переводы для заработка, оставляя их на уровне подлинника…

Борис Леонидович писал жене: «Делаешь что-то настоящее, вкладываешь в это свою мысль, индивидуальность, ответственность и душу. На рукописи ставят отметки, ее испещряют вопросительными знаками, таращат глаза. В лучшем случае, если с сотней ограничений примут малую часть сделанного, тебе заплатят по 5 р. за строчку. А я за два дня нахлопал несколько страниц посредственнейших переводов для Литературки… без всякого труда и боли, и мне вдруг дали по 10 р. за строчку за эту дребедень. Где же тут последовательность, что ты скажешь! Всю эту дождливую ночь я об этом думал. Как быть, к чему стремиться и чем жертвовать?..»

Но Марина Ивановна не умеет – «без всякого труда и боли», она и в этом не знает меры и над переводами никому не ведомого стихотворца, не родившегося поэтом, – будет биться, как и над Бодлером, будет «переводить его за руку», прокладывать дорогу, которую он сам не проложил. И тетради будут пухнуть от вариантов, и будет отыскиваться то единственное слово, строка, рифма.

Она гневается, когда ей советуют – да и Борис Леонидович говорил нам, что не раз советовал ей, – переводить эти рифмованные однодневки без душевных затрат, просто для денег. А она и на него сердится, заявляя, что никогда не позволит себе унизиться ради денег до того, чтобы работать не «выкладываясь»! И жалуется Николаю Москвину, с которым сдружилась за время его пребывания в Голицыне: «Я, вообще, с Вашего отъезда, перед всеми извиняюсь, что так хорошо (т. е. медленно, тщательно, беспощадно) работаю – и так мало зарабатываю… Я убеждена, что если бы я плохо работала и хорошо зарабатывала, люди бы меня бесконечно больше уважали, но – мне из людского уважения – не шубу шить: мне не из людского уважения шубу шить, а из своих рукописных страниц».

И потом еще в коктебельские времена она поминает о своей «губительной гордыне все, что пишу, – подписывать…».

А в тетрадь она заносит: «Я отродясь – как вся наша семья – была избавлена от этих двух (понятий): слава и деньги…» И о деньгах она вспоминает только когда они ей нужны, а их нет! Но ей постоянно приходится о них вспоминать, ибо их постоянно нет, и она с горечью рассказывает, как выворачивает карманы свои и Мурины, считая копейки, чтобы набрать рубль… В те голицынские дни она пишет отчаянную записку все тому же Гольцеву, пишет наспех, даже без даты.

Милый Виктор Викторович,

Я вчера Вам звонила, нас разъединили, и после этого я в течение всего дня и нынешнего утра не могла к Вам дозвониться.

Ответьте мне, пожалуйста, через Мура или позвоните по телеф. К-0-40-13, как обстоят дела с Этери. Мне крайне нужны деньги, я у всех заняла и больше не у кого, и дошла до последних 2 р.

Мне хотелось бы знать:

1) одобрили ли Вы сделанное,

2) если да – когда и к кому мне идти за деньгами.

Сердечный привет М.Ц.Она по-деловому ведет точный учет всех своих денежных получек и в тетради с переводами заносит количество переведенных ею строк, и сколько ей выплачено процентов гонорара, и какая сумма получена на руки. За Важа Пшавелу – Гоготур и Апшина – 1190 р. (это теми, довоенными!), пока 60 процентов за Робин Гуда – 200 р. И так далее, и так далее. И при общем подсчете в среднем набегает рублей по 800–1000 в месяц – а 800 надо платить в Литфонд только за питание, да еще надо 250 – за комнату, да еще 100 – для передач, да еще учителям: Мур прочел Монтескье, Верлена, Андре Жида в подлинниках, но не знает элементарных правил математики, не знает физики, химии, не знает многого из того, что должен знать средний школьник. Деньги нужны на поездки в Москву, на покупку дров, керосина, еще нужно сапожнику, и еще вдруг попалась на глаза «шкура», и Марина Ивановна не может устоять: «…седая, мне в масть, цвета талого снега, купила за 70 р. в местном сельмаге». Деньги… Деньги… «Кто кого перененавидит, я ли деньги, деньги ли меня?» Денег надо почти вдвое больше, чем она может заработать, и она все время в долгах: у одного займет, другому отдаст, кое-как перебьется. Продавать вещи, книги? Но все задержано на таможне, и ей выдадут их только в середине лета, а пока еще зима… И в довершение всего однажды в поезде, когда она ехала из Москвы, а может быть, еще в Москве, у нее вытащили из сумочки или она обронила – 250 рублей, полученные за переводы в издательстве…

Огромные глыбы неисповедимых подстрочников! И больше всего она боится, что придет день, и эти подстрочники иссякнут, и она доберется до последнего подстрочника, и переводить будет нечего, а следовательно, и заработка не будет… (Об этом она обмолвилась позже у нас на Конюшках.) Но подстрочники не иссякают, и пока она переводит одну вещь, в загоне уже дожидается очереди следующий подстрочник.

Каждый день, когда Мур уходит в школу, она садится за стол. И должно быть, как и тогда, на Покровском бульваре, при мне, отодвигая с досадой и раздражением локтем и всей рукой в сторону чашки, тарелки, сахар, хлеб, Мурины учебники – все, что стоит, лежит на столе, освобождает место для работы, ставит перед собой чернильницу, кладет тетрадь…

Маленькое окно плохо освещает стол, который служит одновременно и письменным, и обеденным, и кухонным, и партой, и буфетом, и книжной полкой. За стеной гремит кастрюлями хозяйка, хозяин бубнит о козе, о курах, о квашеной капусте, о том, что в сельпо к концу месяца обещали забросить селедку… В углу на полу, на газете, рассыпана картошка. У печи на веревке просыхает выстиранное Мариной Ивановной белье. Две койки. Над койками на гвоздях одежда. Стол, стул, табуретка, кажется, еще стоял комод.

Я не была в Голицыне, все это мне подробно рассказывала Екатерина Виноградская, которая тогда сама скиталась по чужим углам, но, описывая жилище Марины Ивановны, она отводила в сторону глаза, словно бы и ее вина была в чем-то…

Но Марина Ивановна уверяла, что ей «даже уютно…». Уютно – ибо за окном стужа до 40 градусов, а здесь теплая печь, уютно, ибо иного варианта нет: либо «нора» – проходной предбанничек в Мерзляковском, где не повернуться и где Мур досаждает чем-нибудь теткам, либо та проклятая болшевская дача. Уютно, ибо гложет мысль о неуюте тех двоих…

Но и за этот жалкий голицынский «уют» Марине Ивановне приходится еще каждый месяц воевать с Литфондом! И только она обосновалась в Голицыне, как тут же ей надо просить продлить курсовки на следующий месяц. «Подала заявление в Литфонд, отдельно написала Новикову, отдельно ездила к Оськину, к-ый сказал, что решение будет “коллегиальное…” Теперь жду судьбы…» «…боюсь – отъезд, переезд – куда???..» И она бесконечно звонит в Москву, справляется, нервничает – дадут, не дадут. Дали. А на следующий месяц все сызнова, и снова просить, и снова ждать! Комната – только до 1 апреля, а с апреля комната переходит в детский сад Литфонда, а Муру кончать школу! Еще два месяца до конца учебного года! Конечно, можно было бы не добиваться курсовок и питаться дома – но чем? Так уж повелось у нас, чуть отъедешь от Москвы – в магазинах пусто, продуктов нет, а тут еще идет финская война, и хлеба не всегда достанешь. Местные жители давно привыкли, уже запасаются с лета: соленья, варенья, засыпают погреба картошкой, овощами. Да и «блат» у них: забросят что в сельпо – они добудут, ведь жизнь здесь идет по принципу натурального обмена: ты – мне, я – тебе!

А что может предложить Марина Ивановна?

Потому-то она так и добивается этих двух курсовок в столовую Дома творчества. А комната? Ведь удается ей все же дотянуть до 7 июня, когда Мур окончит занятия в школе и перейдет в следующий класс. Так почему же Литфонд не разрешил этого сразу?

Директору Литфонда Оськину хорошо было известно положение Марины Ивановны, и председателю правления Литфонда писателю Новикову (кстати, говорили, он был добрый человек). И одного бы только слова Фадеева тогда, в декабре, при разговоре с Оськиным было достаточно, и Литфонд позаботился бы о Марине Ивановне.

Итак, после февральских хлопот, прошений, заявлений, поездок в город, телефонных звонков Марина Ивановна добивается курсовок на март. Март обеспечен, есть комната и есть еда. Но за мартом следует апрель, и снова все сначала!..

Марина Ивановна не теряет надежду снять комнату в Москве и всю зиму ищет эту комнату, живя в Голицыне. Она справляется у всех, кто приезжает в Дом писателей, не знают ли они: быть может, где-то кто-то и сдает. Но трудно снять: те, кто сдают, предпочитают одиночек-мужчин, чтобы без стирки, без готовки, а тут еще и с сыном… В феврале Марина Ивановна дает объявление в газете. Находит маклершу не маклершу, а какую-то авантюристку, которая требует деньги вперед. И Марина Ивановна по доверчивости и по полному неумению разбираться в людях, а может быть, просто от отчаяния раздобывает 750 рублей и отдает ей, но ни комнаты, ни денег обратно не получает.

И как мы могли уже заметить, Марина Ивановна ведет упорную и каждодневную борьбу за самое что ни на есть насущное: за кров и хлеб! За то, чтоб обеспечить сыну хотя бы подобие нормального существования.

Но не только эту борьбу она ведет, она еще пытается бороться за жизнь и за свободу тех, кто заключен в тюрьму!..

«Между терпеливыми столбцами переводов навечно были вмурованы… наброски безнадежных заявлений всем, от Сталина до Фадеева…»

Там в Голицыне, за куриным двориком, в доме Лисицыных, зимой 1939/1940 года Марина Ивановна пишет письмо Сталину, пишет о муже, о Сергее Яковлевиче: «Утверждаю как свидетель: этот человек Советский Союз и идею коммунизма любил больше жизни…» «Каким образом он, потомственный революционер, сын народовольцев, оказывается в рядах Белой армии, а не Красной? Сергей Эфрон считал это в своей жизни – роковой ошибкой. Я же прибавлю, что так ошибался не только он, совсем тогда молодой человек, но и многие, вполне сложившиеся люди. В Добровольчестве он видел спасение России и правду, когда же в этом разуверился, он из него ушел, весь целиком, и никогда уже не оглянулся в ту сторону…»[39]

Впервые Аля рассказала мне об этом письме Сталину где-то в середине шестидесятых годов, и фразу Марины Ивановны, переданную тогда Алей, я записала несколько иначе: «Даю слово ПОЭТА: этот человек за Советский Союз и за идею коммунизма готов был идти на смерть…» Смысл тот же – слова иные, но я могла и ошибиться, а могли быть и разные варианты. Аля тогда рассказывала, что те, голицынские записи матери ей было очень трудно и мучительно расшифровывать, и не только потому, что близилась трагическая развязка, но и потому, что записи эти очень разбросаны, отрывочны, «зашифрованы» так, что ей нелегко давалось понять их смысл. О письме Сталину она еще говорила, что полного текста копии письма не сохранилось, есть только черновые наброски в тетради с переводами, и что по этим наброскам можно судить о том, что Марина Ивановна осталась верна себе – она не просит, не молит, она только доказывает, слепо веря, что слово ПОЭТА может еще что-то значить.

Не знаю, ошиблась ли Аля, решив, что то письмо было к Сталину, – все в те годы писали Сталину, и из тех ночных очередей писали и относили к Троицким воротам Кремля, вручая дежурному по комендатуре, надеясь, что так уж дойдет… Раздумала ли Марина Ивановна отправлять ему и переадресовала, или это другое письмо, но в 1992 году в следственном деле Сергея Яковлевича было обнаружено ее письмо к Берии. И, если судить по известным мне ранее и приведенным отрывкам, тексты совпадают. А было ли два письма, и Сталину и Берии, или только одно – время разъяснит.

Письмо к Берии помечено 23 декабря 1939 года. Завтра Сочельник, канун Рождества[40]. Рождество – любимый семейный праздник, и обязательно елка, и украшения, которые хранились из года в год, от елки к елке, которые клеились всей семьей, еще с девочкой Алей, для девочки Али… и на прошлое Рождество, там, в Париже, в квартире, из которой Марине Ивановне пришлось съехать, хоть и крохотная, но елочка Муру была. И «на ней еще чешские настоящие елочные шишки из вшенорских лесов: само-вызолоченные!», как сообщила Марина Ивановна тогда Тесковой.

Горькое это Рождество 1939 года, первое Рождество по возвращении на родину! Сергей Яковлевич уже почти два с половиной месяца в тюрьме, Аля – четыре без четырех дней! И ничего о них неизвестно, и передачу первый раз приняли только в декабре, в десятых числах.

Письмо долгое и писалось, должно быть, не один день…

Голицыно, Белорусской ж.д. Дом Отдыха Писателей

23-го декабря 1939 г.

Товарищ Берия,

Обращаюсь к Вам по делу моего мужа, Сергея Яковлевича Эфрона-Андреева, и моей дочери – Ариадны Сергеевны Эфрон, арестованных: дочь – 27-го августа, муж – 10-го октября сего 1939 года. Но прежде чем говорить о них, должна сказать Вам несколько слов о себе.

Я – писательница Марина Ивановна Цветаева. В 1922 г. я выехала заграницу с советским паспортом и пробыла заграницей – в Чехии и Франции – по июнь 1939 г., т. е. 17 лет. В политической жизни эмиграции не участвовала совершенно, – жила семьей и своими писаниями. Сотрудничала главным образом в журналах «Воля России» и «Современные Записки», одно время печаталась в газете «Последние Новости», но оттуда была удалена за то, что открыто приветствовала Маяковского. Вообще – в эмиграции была и слыла одиночкой. («Почему она не едет в Советскую Россию?»). В 1936 г. я всю зиму переводила для французского революционного хора (Chorale Revolutionnaire) русские революционные песни, старые и новые, между ними – Похоронный Марш («Вы жертвою пали в борьбе роковой»), а из советских – песню из «Веселых ребят», «Полюшко – широ́ко поле», и многие другие. Мои песни – пелись.

В 1937 г. я возобновила советское гражданство, а в июне 1939 г. получила разрешение вернуться в Советский Союз. Вернулась я, вместе с 14-летним сыном Георгием, 18-го июня 1939 г., на пароходе «Мария Ульянова», везшем испанцев.

Причины моего возвращения на родину – страстное устремление туда всей моей семьи: мужа – Сергея Эфрона, дочери – Ариадны Эфрон (уехала первая, в марте 1937 г.) и моего сына Георгия, родившегося заграницей, но с ранних лет страстно мечтавшего о Советском Союзе. Желание дать ему родину и будущность. Желание работать у себя. И полное одиночество в эмиграции, с которой меня давным-давно уже не связывало ничто.

При выдаче мне разрешения мне было устно передано, что никогда никаких препятствий к моему возвращению не имелось. Если нужно сказать о происхождении – я дочь заслуженного профессора Московского Университета, Ивана Владимировича Цветаева, европейской известности филолога (открыл одно древнее наречие, его труд «Осские надписи»), основателя и собирателя Музея Изящных Искусств – ныне Музея Изобразительных Искусств. Замысел Музея – его замысел, и весь труд по созданию Музея: изысканию средств, собиранию оригинальных коллекций (между ними – одна из лучших в мире коллекций египетской живописи, добытая отцом у коллекционера Мосолова), выбору и заказу слепков и всему музейному оборудованию – труд моего отца, безвозмездный и любовный труд 14-ти последних лет его жизни. Одно из ранних моих воспоминаний: отец с матерью едут на Урал выбирать мрамор для музея. Помню привезенные ими мраморные образцы. От казенной квартиры, полагавшейся после открытия Музея отцу, как директору, он отказался и сделал из нее 4 квартиры для мелких служащих. Хоронила его вся Москва – все бесчисленные его слушатели и слушательницы по Университету, Высшим Женским Курсам и Консерватории, и служащие его обоих Музеев (он 25 лет был директором Румянцевского Музея).

Моя мать – Мария Александровна Цветаева, рожд. Мейн, была выдающаяся музыкантша, первая помощница отца по созданию Музея, и рано умерла.

Вот – обо мне.

Теперь о моем муже – Сергее Эфроне.

Сергей Яковлевич Эфрон – сын известной народоволки Елизаветы Петровны Дурново (среди народовольцев «Лиза Дурново») и народовольца Якова Константиновича Эфрона. (В семье хранится его молодая карточка в тюрьме, с казенной печатью: «Яков Константинов Эфрон. Государственный преступник».) О Лизе Дурново мне с любовью и восхищением постоянно рассказывал вернувшийся в 1917 г. Петр Алексеевич Кропоткин, и поныне помнит Николай Морозов. Есть о ней и в книге Степняка «Подпольная Россия», и портрет ее находится в Кропоткинском Музее.

Детство Сергея Эфрона проходит в революционном доме, среди непрерывных обысков и арестов. Почти вся семья сидит: мать – в Петропавловской крепости, старшие дети – Петр, Анна, Елизавета и Вера Эфрон – по разным тюрьмам. У старшего сына, Петра – два побега. Ему грозит смертная казнь, и он эмигрирует заграницу. В 1905 году Сергею Эфрону, 12-летнему мальчику, уже даются матерью революционные поручения. В 1908 г. Елизавета Петровна Дурново-Эфрон, которой грозит пожизненная крепость, эмигрирует с младшим… сыном. В 1909 г. трагически умирает в Париже, – кончает с собой ее 13-летний сын, которого в школе задразнили товарищи, а вслед за ним и она. О ее смерти есть в тогдашней «Юманитэ».