Полная версия

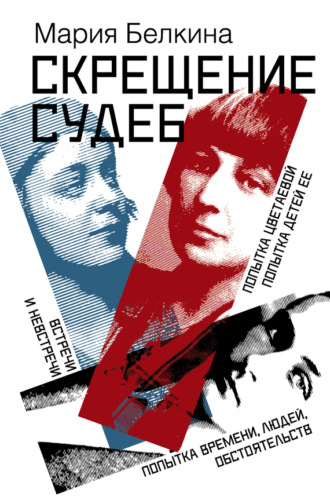

Скрещение судеб

Итак, письмо Марины Ивановны к Фадееву не найдено. Имеется ответ Фадеева.

Тов. Цветаева!

В отношении Ваших архивов я постараюсь что-нибудь узнать, хотя это не так легко, принимая во внимание все обстоятельства дела. Во всяком случае, постараюсь что-нибудь сделать.

Но достать Вам в Москве комнату абсолютно невозможно. У нас большая группа очень хороших писателей и поэтов, нуждающихся в жилплощади. И мы годами не можем достать им ни одного метра.

Единственный выход для Вас: с помощью директора Дома отдыха в Голицыне (она член местного поселкового Совета) снять комнату или две в Голицыне. Это будет стоить Вам 200–300 рублей ежемесячно. Дорого, конечно, но при Вашей квалификации Вы сможете много зарабатывать одними переводами – по линии издательств и журналов. В отношении работы Союз писателей Вам поможет. В подыскании комнаты в Голицыне Вам поможет Литфонд. Я уже говорил с тов. Оськиным (директор Литфонда), к которому советую Вам обратиться.

А.Фадеев.

Письмо датировано 17 января 1940 года.

А Марина Ивановна уже более месяца жила в Голицыне. Фадеев действительно сказал директору Литфонда Оськину о Марине Ивановне, и вся ее дальнейшая судьба зависела от того, что и как он сказал. И Оськин, следуя тому, что и как сказал Фадеев, дал распоряжение все той же Серафиме Ивановне Фонской, та и подыскала для Марины Ивановны соответствующее жилье.

Комната была маленькая, за перегородкой, не доходившей до потолка. За перегородкой жили хозяева. Электричества в доме не было. Серафима Ивановна не застелила стол к приезду Марины Ивановны скатертью, расшитой крестом, не повесила шторы, но даже и о такой элементарной вещи, как керосиновая лампа, не побеспокоилась, и Марине Ивановне с Муром пришлось бы коротать первый вечер в темноте либо жечь лучину, как это делали некогда предки! Спасла положение Людмила Веприцкая, которая в это время жила в Доме писателей. Она не отличалась кротостью характера и, устроив скандал, добыла этот несложный осветительный агрегат.

По воспоминаниям сводной сестры – Валерии Ивановны, Марина Ивановна еще смолоду не очень-то умела справляться с керосиновыми лампами: у нее никогда не хватало терпения подождать, пока нагреется стекло над огнем, и тогда надевать его, и дворнику каждый день приходилось бегать в лавку покупать новое стекло для барышни…

Теперь у Марины Ивановны терпения было больше, жизнь ее ко многому приучила, и потом, разбив стекло, не так-то уж просто было приобрести его в Голицыне. Да и в суровых, нищенских условиях эмиграции в Чехии она давно привыкла и к жестяным лампам, и железным печам. «Первые наливаем, вторые – топим. И те и другие чистим…» Ну а что касается голицынского быта – то он мало чем отличался от эмигрантского, и только не было рядом Сергея Яковлевича и Али…

Воду таскали из колодца в ведрах, пробивая лед. Колодец за ночь замерзал. Морозы стояли лютые, доходило до 40 градусов и больше. А хозяйка еще в довершение всего отказалась вдруг топить печь, о чем свидетельствует отчаянная записка Марины Ивановны, обращенная к Шагинян, обитавшей тогда в Голицыне.

«Милая Мариэтта Сергеевна, я не знаю, что мне делать. Хозяйка, беря от меня 250 р. за следующий месяц за комнату, объявила, что больше моей печи топить не может – п<отому> ч<то> у нее нет дров, а Сераф<има> Ив<ановна> ей продавать не хочет.

Я не знаю, как с этими комнатами, где живут писатели, и кто поставляет дрова??? Я только знаю, что я плачу очень дорого (мне все говорят), что эту комнату нашла С.И. и что Муру сейчас жить в нетопленой комнате – опасно. Как бы выяснить? Хозяйке нужен кубометр».

Винить Серафиму Ивановну в том, что она не давала дрова, быть может, и не стоит – она была всего лишь исполнитель, и, видимо, хороший исполнитель, она с полуслова, с полунамека понимала свое начальство, и если для полного уюта на даче Куприна необходима была грелка на чайник в виде петуха с гребешком, то для Цветаевой в сорокаградусный мороз – дрова не предусматривались… Их надо было добывать ей самой!

Деревянный домишко, в котором поселилась Марина Ивановна, стоял на Коммунистическом проспекте, в проулочке, впрочем, Марина Ивановна, словно бы не надеясь на то, что потомки смогут разыскать ее следы, всегда оставляет нам свои точные адреса: «спрашивайте Коммунистический проспект, Дом писателей (все знают) и, минуя Дом писателей, идите по Коммунистическому проспекту дальше до самого конца, последний дом справа, дача Лисицыной, № 24, открывайте калитку, проходите куриный дворик, открывайте вторую калитку – левое крыльцо – наше…»

Это было совсем неподалеку от Дома писателей, куда Марина Ивановна и Мур приходили столоваться. Дом писателей – небольшая двухэтажная дача, комнат десять, маленьких, тесных. Единственная просторная комната – столовая, она, должно быть, была переделана из крытой террасы, и потому там, несмотря на голландскую печь, было всегда прохладно, но об этом тоже нам рассказывает Марина Ивановна: «…В столовой по утрам 4 гр., за окном – 40…» «…Дома (у меня) вполне выносимо и даже уютно – как всегда от общего бедствия…»

А общее бедствие было велико: зимой 1939–1940 года шла война с финнами.

«За безопасность северо-западных границ, за безопасность колыбели революции, города Ленина, вперед, товарищи! Под знаменем Сталина до полного разгрома белофинских банд Маннергейма!..» Но этот клич командарма не очень-то воодушевлял, и наши войска застряли посреди снегов и минных заграждений.

«Белофинские банды отщепенцев», – писали газеты. «Белофинские предатели», «белофинны вероломно напали на нашу границу», «белофинны, приспешники англо-французского блока», «белофинны, белофинны», – гудело радио. И кто-то из остряков пустил по Москве:

– Ну хорошо, в Гражданскую войну мы воевали с белогвардейцами, с белобандитами, потом с белополяками, теперь с белофиннами. А если мы будем воевать в Африке с неграми, они будут «белонегры»?!

Но было не до шуток. В газетах писали: «Красная Армия победоносно вошла в Финляндию, выполняя свою славную патриотическую миссию освобождения трудящихся». «Героическими усилиями финского народа и Красной Армии осуществляется историческое дело освобождения Финляндии». «Финский народ поднялся на борьбу со своими угнетателями…» А на деле финский народ что-то не очень боролся со своими угнетателями. И победоносная Красная Армия, выполнявшая патриотическую миссию освобождения трудящихся, встречала на своем пути брошенные фермы, пустые поселки, где все было заминировано, начиная с колодца и кончая буханкой хлеба на столе или крынкой молока, о чем сообщалось в тех же самых газетах в корреспонденциях с фронтов. В тыл уходили эшелоны с обмороженными и ранеными. С фронтов поступали неопределенные сводки. Население в тылу, боясь голода, стало запасаться продуктами. Даже за хлебом возникали очереди – сушили впрок сухари. Шли показательные суды над спекулянтами: у кого-то нашли десять пар галош, 480 коробков спичек, 26 кусков мыла, 68 литров керосина и так далее. В коммунальных квартирах соседки писали друг на друга доносы, приходили с обыском, изымали запасы.

В кино крутили оперно-декоративный фильм «Александр Невский», в котором непрерывно убивали, жгли, казнили, вешали, бросали детей в огонь, словом, шла война по Руси и пожарища покрывали землю. Таков же был фильм «Минин и Пожарский», сделанный тоже по специальному заказу партии и правительства для поднятия патриотического духа у населения. Крутили фильмы о Гражданской войне «Мы из Кронштадта», «Щорс» и другие, там тоже убивали, вешали, стреляли. Крутили хронику: война в Испании, бомбежки Лондона – разбитые дома, эвакуация детей, рыдающие женщины… Плакали на экране, плакали в зрительном зале, содрогаясь и примеряя на себя все эти беды, замирая от ужаса в ожидании войны с Гитлером. И казалось, никто, кроме «великого горца», отгороженного от народа Кремлевской стеной, не принимал всерьез германо-советский пакт о ненападении, и всем запомнились слова Риббентропа, который заявил на прощание: «Мое пребывание в Москве опять было кратким, к сожалению, слишком кратким. В следующий раз я надеюсь пробыть здесь больше». И не оставалось сомнений, как он собирается пробыть здесь больше.

«Великий горец» только что отпраздновал свое шестидесятилетие, и все народы Советского Союза в исступлении провозглашали ему осанну. Газетные полосы были наводнены потоками приветствий, поздравлений: великий, мудрый, отец родной, кормчий революции! «Ты – сердце, ты – радость народа, ты – жизни заря, ты – сила и слава и песня моя!..» Стихи, телеграммы, письма, поэмы в тысячу строк. Заводы, колхозы, шахты, писатели, актеры, ученые. И в детских садах – «Я маленькая девочка, танцую и пою, я Сталина не видела, но Сталина люблю!..»

И мой отец, вынимая утреннюю почту, скрежещет зубами и клянет своего «великого» тезку. А я спорю, уверяя отца, что Сталин там, за Кремлевской стеной, конечно же, ничего этого не знает, что это все подхалимы, чиновники. У него нет времени читать газеты, слушать радио, он занят более важными делами, а если бы он знал, то остановил бы немедля это словоблудие! И он остановил его спустя полтора месяца, 2 февраля 1940 года, завершающим аккордом назначив Сталинские премии по литературе.

– Романовы были скромнее!..

Но это я услышу от Марины Ивановны потом, почти год спустя, у нас на Конюшках. И это поразит меня, отец в свое время сказал почти то же, но он сказал это у себя дома, нам, своим, а она в чужом доме, нам, чужим… А что она сказала там, по горячему следу в феврале 1940-го писателям, обитавшим в Голицыне, и кому? Или ничего не сказала…

Она тогда жила в Голицыне.

«Новый неприютный дом – по ночам опять не сплю – боюсь – слишком много стекла – одиночества – ночные звуки и страхи: то машина, черт ее знает, что ищущая, то нечеловеческая кошка, то треск дерева, – вскакиваю, укрываюсь на постель к Муру (не бужу) – и опять читаю…»

«И опять – треск, и опять – скачок, – и так – до света…»

Это Марина Ивановна напишет совершенно посторонней женщине, с которой не встречалась с семнадцатого года, да и тогда ей не близкой, случайной знакомой. От одиночества, от душевной тоски, от страха ночного ожидания она готова открыться любому, первому, окликнувшему ее. Она всю жизнь так нуждалась в человеке, к которому могла бы прийти «в любой час суток – и не суток – в любой час души…», и чтобы человек этот ждал ее, добрый, мудрый, никуда не спешащий…

И теперь в Голицыне, быть может, как никогда ей было необходимо прийти к кому-то вечером – «сбыв с плеч День»… Но единственно близкие ей люди, с которыми она действительно могла бы быть полностью откровенной, – это Елизавета Яковлевна и Борис Леонидович. Но они оба далеко, в Москве, а в Москву она старается ездить возможно реже! Она так плохо переносит холод в поездах, и катящиеся лестницы в метро, и сутолоку московских улиц, и несущиеся машины, и давку в трамваях. И потом еще – эта ее вечная боязнь оставлять Мура одного, словно он маленький и с ним без нее может что-то случиться!

Но все же в Москву ей приходится ездить, и не только по издательским делам, и притом еще ночными поездами… Она не смыкает глаз, боясь проспать, да и все равно заснуть она не может, и читать – не читается, а работать ночью она никогда не работает, «ночью не могу, не умею», и время ползет томительно медленно.

И так отчетливо видится эта голицынская тесная комнатушка. Мур спит, жестяная лампа горит на столе, и Марина Ивановна, одетая, на кровати в ожидании часа… И наконец он приходит – этот час. Она поднимается, и за ее спиной по стене поднимается тень и, сломанная пополам, распластывается по низко нависшему потолку, неуклюже и издевательски повторяя ее движения. Марина Ивановна натягивает теплые чулки на теплые чулки, теплую кофту на теплую кофту, обувается, с трудом втискивается в шубу, обматывается шарфом, проверяет (в который уже раз!), на месте ли деньги, паспорт, поправляет одеяло на кровати Мура, подкручивает фитиль в лампе и, накрыв спичечным коробком стекло и подождав, пока погаснет язычок пламени, в темноте, осторожно, стараясь ничего не задеть, выбирается из комнаты.

Во дворе от мороза у нее перехватывает дыхание, конечно же, перехватывает… Ведь в ту зиму по ночам бывало и более 45 градусов. Звенят как стеклянные заиндевевшие ветки кустов, когда она задевает их плечом. Звенят под ногами промерзшие деревянные мостки. На улице ни огня. Фонарей нет. В домах все окна темны. И она одна на этом нескончаемом Коммунистическом проспекте. Она торопится, боясь растерять по дороге тепло. Идет наугад, ничего не видя, оглушенная отчаянным скрипом собственных шагов, и ей кажется, что кто-то ее нагоняет. Ей это теперь всегда кажется, и потом, в Москве, тоже будет казаться, что кто-то идет следом за ней… Наконец где-то там, впереди, где проходят железнодорожные рельсы, – желтое пятно фонаря.

Потом ледяной ад вагона. От промерзшей скамейки стынет спина, немеют от холода пальцы. Тепла уже не удержать. Марина Ивановна начинает стынуть. Вагон пуст, его не согревает дыхание людей. И когда на остановке вваливается какой-нибудь парень или несколько парней, Марина Ивановна пугается, боясь, что у нее могут отнять деньги и паспорт. И так, в полубреду-полудреме, проходит время. Наконец Москва, Белорусский вокзал. Она выскакивает на улицу на деревянных, негнущихся ногах и тут же ныряет в белые клубы пара, которые выбиваются из дверей уже открытого метро. В метро катящаяся лестница, и она со страхом вцепляется в поручень. Но здесь тепло, можно обогреться, ибо стынуть ей еще предстоит.

Площадь Маяковского, затем – площадь Свердлова. Свердлова-отца, соратника Ленина, первого председателя ВЦИК, умершего в 1919 году. На площади Свердлова в метро переход, следующая остановка – площадь Дзержинского[33].

Площадь пуста. Памятник «железному Феликсу», первому чекисту, еще не поставили, и в серой предутренней мгле с легким звоном проносятся порожние трамваи. Фонари потушены. В домах окна еще черны. Пешеходов нет. Москва не просыпалась. И только в огромном грязно-зеленом здании с часами «на лбу», мрачно нависшем над площадью (дома вокруг низкие – два-три этажа, «Детский мир» еще не построен), горит свет. И Марина Ивановна не знает и так никогда и не узнает, что, быть может, сейчас, именно в это время, там, на «Лубянке», за одним из этих освещенных окон Свердлов-сын пытает на допросе ее дочь Алю…[34] Там, у главного входа, застыли неусыпные часовые в нагольных тулупах до пят, у ноги – винтовка со штыком. Там, в этом здании, за стенами его, в застенке, всю ночь идет работа…

Марина Ивановна не глядит туда, в ту сторону, да и при ее зрении ей незачем глядеть. Она торопится через Театральный проезд, сворачивает на Пушечную, пересекает ее и исчезает в первой подворотне – в темном длинном туннеле, в конце которого виден кусок двора и спящий пятиэтажный дом. Затем вторая подворотня – туннель покороче и налево странное приземистое здание с окнами во всю стену, забранными решеткой, и почти в углу, у третьей подворотни, выходящей на Кузнецкий Мост, низенькое крылечко, две ступеньки и запертая дверь. И от этой двери, от этого крылечка, вдоль всей стеклянной стены жмутся друг к другу неуклюжие, замотанные платками и шалями темные фигуры. И не разобрать, мужчина ли, женщина, и где спина, где лицо; впрочем, где лицо, можно разобрать по белой наледи от дыхания. Марина Ивановна молча примыкает к этой очереди, прижимаясь к соседу или соседке одним боком, а другой стынет, пока из подворотни не вынырнет еще кто-то, замотанный, закутанный, и не прижмется к стынущему боку Марины Ивановны.

Но может быть, Марина Ивановна боится темной и мрачной подворотни-туннеля с Пушечной и предпочитает выйти на Кузнецкий Мост, а там, минуя дверь, где висит доска «Приемная НКВД», сворачивает в коротенькую подворотню, и тогда справа оказывается приземистое здание со стеклянной стеной, забранной решеткой, и очередь вдоль стены. Двор этот числится по Кузнецкому Мосту, № 24[35]. Очередь стоит долго, подрагивая, потопывая валенками, похлопывая варежками, терпеливо и немо ждет, пока не проснется Москва, пока не начнется деловая жизнь города, когда мимо подворотни по Кузнецкому Мосту замелькают прохожие, понесутся машины. Тогда с Кузнецкого Моста через эту подворотню пройдут сотрудники НКВД, поднимутся на крылечко, отомкнут дверь и исчезнут за ней. Осветится стеклянная стена за решеткой, но что происходит там, внутри, не видать, окна покрыты толстой наледью. Очередь оживает, все выстраиваются в ряд, в строгом порядке, и опять ждут. Наконец появляется дежурный и разрешает входить.

Пустая комната. Обшарпанные стены, вдоль стен стулья, скамьи. В глубине дверь, фанерное окошечко. К этому окошечку и будут подходить по очереди и, предъявив паспорт, отдавать заранее приготовленное заявление с просьбой принять деньги для подследственного имярек, находящегося во внутренней тюрьме на Лубянке, для того чтобы он или она, подследственный или подследственная, могли в тюремном ларьке купить табак или продукты. Других передач не полагалось. Отдавшие заявления усаживаются на скамьях, на стульях. Платки и шали размотаны, в помещении тепло, и теперь можно разглядеть, кто мужчина, кто женщина, кто стар, кто молод, но никого это не интересует. Все сидят молча, погруженные в свое горе, в напряженном ожидании и вздрагивают, когда дежурный, наведя справки, выкликает по фамилии. Никто не знает заранее, какой ответ ждет каждого из них и не будет ли короткого, отрывистого гавканья: «Не числится!» – и на отчаянные мольбы, второе гавканье: «Не числится!» и «Освободите помещение!» – и выкликнут фамилию следующего. Многие не выдерживают, начинают рыдать, падают в обморок, и те из очереди, кто поопытнее, утешают, разъясняют, что это еще не означает конца, еще не все потеряно. Мог выбыть в другую тюрьму или уже осужден и получил срок, и что теперь надо пойти на Кузнецкий Мост и в приемной НКВД узнать у дежурного. Но и там тоже ответ будет лаконичный: десять лет отдаленных лагерей без права переписки, или восемь лет, или пять исправительно-трудовых лагерей… И на все отчаянные – за что, почему – ответа не последует…

Есть и еще один ночной маршрут у Марины Ивановны: по Лесной улице к Новослободской, к Бутырской тюрьме, где содержится Сергей Яковлевич. Там у глухой каменной стены выстаивают долгие ночные часы, прижимаясь друг к другу, греясь друг о друга, такие же измученные, измотанные люди, ожидая, когда отворится в тюремных воротах калитка и пропустит их. И так же, как и там, на Кузнецком Мосту, никто не знает, что ждет их у фанерного окошечка, какой ответ…

И, отдав положенные пятьдесят рублей для Сергея Яковлевича и пятьдесят рублей для Али (а стало быть, надо ездить в Москву два раза в месяц, за один день не управишься!), – Марина Ивановна скорее стремится в Голицыно, к Муру. И после ледяных вагонов, после мучительных ночных очередей – в этой маленькой комнатушке за перегородкой, где есть стол и светит керосиновая лампа и где рядом Мур, – ей могло казаться и впрямь вполне сносно и было «даже уютно, как всегда от общего бедствия…» И может быть, под общим бедствием она подразумевала еще и это Лубянско-Бутырско-Лефортовское бедствие, а оно и вправду тогда было общим и в любую минуту могло стрястись с каждым из нас, но не каждый из нас это осознавал.

День был потерян, двадцать строчек перевода не сделаны, а каждая строка – это деньги, а денег не хватает, всегда не хватает, вернее, их просто нет. А надо каждый месяц платить за питание, за комнату, надо каждый месяц носить передачи…

«Между терпеливыми столбцами переводов навечно были вмурованы записи о передачах отцу и мне…» – напишет потом Аля. И еще слова: «Стихов больше писать не буду». «Стихи сами себя не пишут…», на стихи нужно время, а Марина Ивановна всю зиму, изо дня в день, переводила с грузинского Важа Пшавелу. Глыбы подстрочников! Она жалуется, что ползет медленно, что скука отчаянная – делать эти переводы, что на каждое четверостишье у нее по четыре-пять вариантов, и кому все это нужно! Но иначе она не может, не умеет…

Она пишет Виктору Гольцеву, который составляет и редактирует антологию грузинской поэзии для Гослитиздата и дает Марине Ивановне переводы Важа Пшавелы – «Гоготур и Апшина», «Раненый барс», «Этери». Она знакома с Гольцевым еще по двадцатым годам, по студии Вахтангова в Мансуровском переулке, где работала его сестра, актриса Вера Гольцева, впоследствии Яблонская. Туда, в студию Вахтангова, он часто приходил, и у них с Мариной Ивановной по тем временам было много общих друзей и знакомых: и Павлик Антокольский, и Сонечка Голлидэй, и Володя Алексеев, и Юрий Завадский.

Голицыно, Дом писателей, 2-го февраля 1940 г.

Милый Виктор Викторович,

Договор я получила, но подписать его в таком виде никак не могу. Во-первых, срок: 25-ое февраля на обе вещи – боюсь, что не справлюсь, а если подпишу – от страха наверняка не справлюсь. Гоготура у меня пока сделано ¾, а Барс вовсе не начат, из остающихся же 23-х дней – несколько уж наверное выпадут – на поездки в город, приезды знакомых, домашние дела – и прочее. Считаясь с медленностью моей работы (не больше 20 строк в день, а когда и меньше, а на 330 сделанных строк – уже целая громадная черновая тетрадь, могу показать), я никак не могу поручиться за срок – тем более, что дней пять у меня еще уйдет на правку Гоготура.

Второе: в договоре неверное количество строк: в Гоготуре не 424 строки, а 442, в Барсе – не 140, а 169, – в общем на 47 строк больше, чем сказано в договоре. Давайте так: либо 25-ое февраля – на одного Гоготура, либо 10-ое марта – на обе вещи, – как хотите, но только не 25-ое февраля на обе. Я не хочу гнать через пень-колоду, подгоняемая страхом. Меня подгонять вообще не надо: я всегда даю свой максимум, не моя вина – что он так мал.

Вполне возможно, что я обе вещи закончу раньше 10-го марта – это уж дело удачи – тогда и представлю их раньше, но раньше, чем они будут совсем хороши, – не сдам, поэтому и не хочу этого срока.

До Вашего ответа договор держу у себя – и работаю дальше. Если не хотите писать – позвоните в Голицыно, Дом писателей, где я ежедневно бываю от 1 ч. 30 м. до 2 ч. 30 м. и от 6 ч. до 7 ч. и немножко позже (9-го вечером и 10-го днем меня не будет).

Шлю вам сердечный привет и надеюсь, что Вы поймете серьезность моих доводов. Первый заинтересованный – Ваш (или: наш) автор.

М.Ц.И все же она укладывается в срок и где-то в десятых числах февраля заканчивает переводить «Гоготура». Как она говорит, у Мура даже глагол появился – гоготуриться!..

А на очереди – «Барс».

Голицыно, 12-го февраля 1940 г.

Дорогой Виктор Викторович,

(Начала Барса)

14-го, около 11 ч. утра позвоню Вам, чтобы узнать, как мне быть с деньгами – будут ли у Вас к 14-му для меня деньги, чтобы заплатить за месяц нашего содержания с Муром (наша путевка кончается нынче, 12-го, заведующая обещала подождать до 14-го).

Мне нужно 800 р. за еду и – но тут у меня надежда, не оплатил бы Литфонд моей комнаты, п.ч. 250 р. ужасно дорого. Этот совет мне дала заведующая, к-ая пока с меня за комнату денег не просит, сама находя, что это очень дорого.

Если бы Вы могли – к 14-му – достать мне тысячу рублей (у меня, вообще, ни копейки) под Гоготура и выяснить с комнатой – было бы чудно.

Итак, буду звонить Вам 14-го, около 11 ч.

Сердечный привет, спасибо за помощь, Барс – хороший.

М.Ц.И 26 февраля:

Дорогой Виктор Викторович,

Вот – Барс. Работала его до последней минуты – 40 мелких страниц черновика огромного формата – некоторые места нашла во сне.

Мечтала его Вам завтра сама вручить, – но серьезно заболел Мур: застудил в холодном вагоне начинающийся грипп, о котором и сам не знал, вернулся из города с т. 39, 6 – местная докторша меня напугала, не слышит дыхания – поставила банки – теперь лежит – глубокий кашель – так что я завтра буду в городе только на самый короткий срок.

С Барсом вышло огорчение: я все била на его полосы, ибо в подстрочнике он определенно и постоянно полосат, а оказалось, что он не полосатый – а пятнистый, и пришлось убрать все полосатые (обольстительные!) места.

Теперь – просьба. Как мне быть с перепечаткой? Гоготура мне сделали по дружбе, но тот человек уехал, да и все равно я бы не обратилась – вторично. Нет ли у Вас знакомой машинистки? Это бы ускорило дело, – я до Муриного полного выздоровления в Москве не буду, да все равно у меня машинистки – нет. Дружеская услуга – не выход из положения, мне бы нужно кого-нибудь, кто всегда бы мог для меня печатать. Как это делается? С удовольствием заплачу, что нужно. Барс – маленький, его можно скоро сделать, так что Вы до отъезда смогли бы показать его кому следует. Хорошо бы – 3 экз.

Позвоните мне в Голицыно – либо к 1 ч. 30 м. – 2 ч., либо к 6 ч. 30 м. – 7 ч., мне очень интересно, как Вам понравился Барс.

До свидания! Спасибо за все. М.Ц.Окончив один перевод, Марина Ивановна принимается за другой перевод. Только разделалась с Барсом: «Вот – Барс», это 26 февраля, а 22 марта уже: «Кончаю очередного Робин-Гуда – деручего – и тихо, но верно подхожу к подножию полуторатысячной горы – Этери. Эта Важа (она же – Пшавела) меня когда-нибудь – раздавит». Важа Пшавела чужд Марине Ивановне, она мучается над переводом его. А гора – Этери – 1352 строки неудавшегося подстрочника. И она с трудом одолевает эту «гору» строка за строкой… И по привычке, давно уже укоренившейся, записывает мысли, которые приходят ей в голову по поводу переводов, облекая эти мысли в точные формулы. Вот несколько выписок из ее тетради, сделанных Алей: «Поэт» (подлинник) к двум данным (ему Господом Богом строкам) ищет – находит – две заданные. Ищет их в арсенале возможного, направляемый роковой необходимостью рифм – тех, Господом данных, являющихся – императивом.