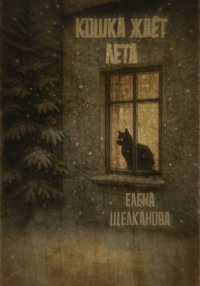

Полная версия

Две Луны и Земля

Елена Щелканова

Две Луны и Земля

Любые совпадения, которые вы, возможно, увидите в этом романе – случайны. Все имена и места действий являются вымыслом.

Точки зрения героев очень часто не совпадают с точкой зрения автора и ни в коей мере не имеют цели оскорбить чьи-то чувства.

Роман предназначен для аудитории старше 18 лет, так как, к большому сожалению автора, содержит местами ненормативную лексику.

Данный роман не содержит пропаганды наркотических веществ, алкоголя и табакокурения. Автор крайне отрицательно относится к использованию вышеперечисленных и призывает читателей не воспринимать их упоминание как призыв к употреблению.

Также роман не содержит призывов к нетрадиционным отношениям.

Посвящается моей бабушке Симе.

Молитва:

«Господи, сделай, чтобы я стала нормальной,

просто обычной, такой как все».

Мне кажется, все мы находимся буквально в шаге от счастья. Кому-то не хватает совсем чуть-чуть, кому-то – побольше. Но у каждого из нас всегда есть своя веская причина, почему счастье ускользает.

Вот, например, моя бабушка несчастна из-за артроза и из-за того, что у нее не дети, а колорадские жуки. А еще из-за того, что умерли три ее мужа.

Моя мама имеет все, что нужно для счастья, но несчастна из-за бабушки. Бабушка всегда ею недовольна и терпеть не может моего папу.

Папа вполне мог бы быть счастлив, но ему мешаем все мы.

И может вам кажется, что у мамы путь к счастью намного короче, чем у бабушки, но, поверьте, легче воскресить всех бабушкиных мужей и вылечить артроз, а заодно родить новых детей, чем услышать от бабушки похвалу, которой так не хватает маме.

И, наверное, если бы вдруг у бабушки все же прошел артроз, дети родились бы заново нормальными, и разом воскресли все три ее мужа, мама, наконец, заслужила бы бабушкину похвалу, а папа вдруг остался бы один, без всех нас, – думаю, после этого, свалившегося им на голову счастья, у них появились бы новые поводы быть несчастными. Так уж мы все устроены.

Но возможно, просто как предположение, счастье или несчастье – это не наличие или отсутствие чего-то, а просто состояние, ни с чем не связанное. И, значит, мы не можем только с помощью своих усилий заработать или поймать счастье.

Правда, от этого знания бабушке не станут меньше болеть ноги.

И в этом кроется большая философская проблема.

Часть 1

Начало

Моя жизнь началась под аплодисменты.

5 ноября 1980 года, в Ленинграде, в роддоме имени Отта под руководством светила науки профессора Савицкого, в присутствии сорока студентов-медиков меня двенадцать часов подряд извлекали на свет.

Такое повышенное внимание ко мне и моей скромной маме объяснялось тем, что мамины роды признали уникальным случаем, когда спасти жизнь младенца представлялось чудом. Роль чуда взял на себя знаменитый профессор Савицкий, конечно, не без бабушкиной помощи. Бабушка сбилась со счета, сколько она тогда раздала шоколадок и палок дефицитного сервелата, прежде чем пробилась к такому большому человеку. Так бабушка заплатила за чудо.

Платой за чудо в мамином случае являлось присутствие сорока студентов-медиков при родах. Однако, мама осталась даже рада, она любила внимание. И она жить не могла без того, чтобы ее хвалили. Она делала все, чтобы ее хвалили и в тот раз. Не издавала ни звука, выполняла все команды профессора, заглядывала в глаза, чтобы понять, все ли она делает правильно. И она получила за свои старания и похвалу, и чудо. Она родила живого младенца. Я просто не могла всех подвести и не выжить.

Я родилась не в лучшем виде, но, как мне в дальнейшем не раз объясняли, на большее рассчитывать не приходилось. После родов нас с мамой растащили в разные палаты. Меня положили в кювез и держали там две недели в проводах, а мама угодила в реанимацию.

Когда мы, наконец, встретились, бабушка всплеснула руками: «Какая красавица! Хоть бы никто не сглазил». А папа указал на гематому на моей голове, размером примерно со вторую голову: «А что, это так и останется?»

Бабушка кинула на него свирепый взгляд: «Кто в такой счастливый момент обращает внимание на мелочи? Мужики – все эгоисты и сволочи! Попробовал бы сам родить!». Но вслух она ничего не сказала.

В тот день в нашей семье царило счастье и мир, все любили друг друга и гордые несли домой долгожданного живого младенца.

Наверное, каждый представлял, что теперь у него есть тот самый недостающий элемент, и дальше счастье будет только нарастать.

Но жизнь всегда распоряжается по-своему.

Проспект Третьего Интернационала, 123/1

Хоть рождение у меня случилось достаточно громкое, семья, в которой я родилась, была самой обычной. Мама, папа и бабушка.

Родители к моменту моего появления миновали третий десяток (мама) и четвертый десяток (папа), советские инженеры, кандидаты наук, всю жизнь честно стоящие за кульманами в своих НИИ и КБ. Только бабушка в нашей семье не могла похвастаться гордым титулом «кандидат наук» и «инженер», она вообще закончила всего четыре класса, а потом осиротела, и с тех пор работала в общепите, о чем еще ни разу не пожалела.

Бабушка в нашей семье выступала за старшую и за главную. Она приносила в дом еду и принимала все решения, даже дверь в квартиру всегда открывала она. А позвонить в дверь в те времена могли люди самые разные. Поэтому, бабушка держала под рукой при входе справа отбойный молоток для мяса и слева – здоровенный нож.

Когда я родилась, бабушка решила совершить обмен, нашу двушку на проспекте Третьего Интернационала поменять с доплатой на трешку в этом же прекрасном панельном доме, который назывался романтично «корабль». Так мы переехали из подъезда в подъезд. Квартиры оказались похожи как братья-близнецы. Родителей восхитило, что даже обои в этих квартирах одинаковые. Ну и подъезды оказались одинаково описаны собачками, кошечками и людьми. Так что и их практически невозможно было отличить. Так вся семья зажила на седьмом этаже, вместо пятого, в подъезде ровно посередине дома, напротив трансформаторной будки, которая время от времени меняла свой цвет, но запомнилась мне почему-то ярко-желтой. Видимо, в этом цвете она пребывала чаще всего.

Наш дом-корабль, детская площадка и подъезд были моим первым миром, тем, что в идеале предстояло освоить и покорить, а в моем конкретном случае – просто приспособиться.

В нашем новом подъезде жили люди сплошь выдающиеся.

На первом этаже жила семья музыкантов с музыкальной фамилией Скрябины. Сам отец Скрябин, хозяин фамилии, единственный в семье не являлся музыкантом, он был боксером-тяжеловесом в отставке. А мама и дочка играли на многих музыкальных инструментах и выступали в Филармонии. Из их приоткрытого окна на первом этаже всегда раздавались рвущие душу звуки скрипки, поэтому, все, кто впервые подходили к нашему дому, морщились и сердито косились на окно Скрябиных. Скрипку не сильно жаловали в наших краях. Старожилы дома привыкли не реагировать на скрипку и воспринимали ее скорее как досадный фон.

Как только появились железные решетки на окнах, Скрябины одними из первых поставили себе такую. Теперь скрипка рыдала из-за решетки, и это было намного безопаснее.

На третьем этаже жила семья просветленных. Отец семейства не стриг волосы и бороду, одевался в любое время года во что-то наподобие рубища и говорил вместо «Здравствуйте!» – «Доброго здоровья!». Надо отметить, что в нашем подъезде люди, в принципе, не здоровались, поэтому, такое приветствие всегда становилось дважды событием. В какой-то момент сосед пошел еще дальше и начал ходить зимой босым и обтираться снегом на глазах у изумленных соседей. Сыновья просветленного, мои сверстники, класса с шестого или седьмого стали на районе авторитетными пацанами, поговаривали, что они начали продавать наркоту. В школе они со мной здоровались, и все одноклассники мне завидовали. Потом одного из братьев убили около прудов, а второго – посадили, и мать семейства, с тех пор, ходила всегда в трауре, но отец сохранял позитивный настрой и говорил «Доброго здоровья!» также громко и жизнерадостно как раньше.

На этом же этаже жила с мамой и бабушкой девочка Катечка моего возраста. Эту Катечку мне всегда приводили в пример, поэтому, дружить с ней мне совершенно не хотелось. Катечка во всем превосходила меня. И лучше ела, и больше весила, и слушалась, и даже жениха она нашла, как все хорошие девочки, в восемнадцать лет, и вышла замуж без всяких там гулянок, и сразу родила подряд двух дочек, а потом муж ее бросил, отказался платить алименты, и она так и осталась в этой квартире на третьем этаже с двумя дочками.

Далее следовали четыре этажа, которые мы всегда преодолевали на лифте, ввиду крайней опасности ходьбы по лестницам. В открытом подвале жила колония бомжей с собаками и кошками, а по лестничным клеткам расползались клиенты братьев с третьего этажа, с того момента, как ребята открыли свой маленький бизнес.

Еще один серьезный очаг опасности располагался на пятом этаже. Там жил уголовник Павел. Он то сидел, то выходил, то снова сидел. Он всегда был не трезв, агрессивен и крайне дик на вид. В любое время года мы лицезрели его грудь, распахнутую до пояса, с массивной золотой цепью на шее. Во рту у него красовалась пара нерегулярных золотых зубов.

Один раз я, несмотря на крайнюю бдительность, зашла в лифт, а он заскочил следом.

«Мне хана», – подумала я и вжалась в описанный угол лифта.

– Сколько лет? – деловито поинтересовался Паша.

– Восемь, – пискнула я.

– В школу ходишь?

– Ага!

– Учишься хорошо?

– Ага!

– Давай учись! Я своих не трогаю, не боись.

Со стучащими зубами я проскочила в квартиру. Пронесло. Что уголовник мог сделать с ребенком в лифте мне много раз рассказывала бабушка. Да и на собственное воображение я не жаловалась.

На шестом этаже прямо под нами жила крайне неприятная соседка-пенсионерка с семьей. Эта соседка отчаянно лупила по батареям при каждом скандале в нашей квартире. А скандалы у нас шли практически все время. Поэтому, стук по батареям от соседки с шестого этажа тоже звучал без перерыва. Иногда стук сопровождался криками: «Сколько можно?! Вам милицию вызвать?» Иногда она не ленилась звонить нам в дверь с теми же вопросами. Тогда скандал ненадолго прекращался, и весь гнев семьи обращался на внешнего врага. Бабушка распахивала дверь, всклокоченная, в ярости, с ножом в руке. Соседка испарялась, пренебрегая всеми законами физики. Вопрос о милиции снимался сам собой.

На нашем седьмом этаже в соседней квартире жил зубной врач с женой и сыном. Семья была верующей, они ходили во всем черном до пят, скорбно опустив головы и говорили шепотом. Я в душе всегда жалела их сына, похожего на завядший росток. Потом отец семейства совсем спился, и в квартире незаметно появилась новая мама. Тоже в черном и тоже – шепотом.

В квартире напротив нас жила бабушка Лида, которую моя бабушка нежно называла Блидуся и ее сын Балерун. Балеруном его прозвали не случайно, он когда-то танцевал в Мариинке. Потом как многие в нашем доме Балерун спился и однажды ночью насмерть замерз в сугробе прямо около нашего подъезда. Блидуся стала тайно сдавать его комнату и называла девушку, которая у нее снимала, на всякий случай, «внученька», чтобы не вызывать лишних вопросов.

Еще на нашем этаже жила семья Трифоновых. Папа, мама, сын, на год старше меня, и дедушка Иван Петрович. Иван Петрович был, во-первых, исполинского роста, во-вторых, абсолютно глухой (поэтому, он орал громовым голосом), а в-третьих, он с первого дня нашего переезда в этот чудесный подъезд на седьмой этаж, безнадежно влюбился в мою бабушку Симу.

– Cима! – орал он страшным голосом в трубку телефона.

– Нет, Иван Петрович, это не Сима, это Лена.

– Сима, рыбонька моя!

– Это не Сима, это Лена.

– Бабушка, тебя твой любовник!

– Еж твою мать! Пошел он в задницу, старый хрен! Я тебе сейчас такого любовника дам!

– Бабушка, выходи за него замуж, – как-то резонно посоветовала я. – Он умрет, а нам квартира достанется.

– Да?! – взвилась бабушка. – А сын? А внук? Со стариком в кровать ложиться?! Сама ложись, если ты такая умная.

Кто жил на восьмом этаже мне неизвестно, однако, те, соседи, что жили над нами зверски пили и устраивали пьяные оргии, которые дико мешали нам спать. Мы стучали по батареям, как было принято в нашем доме, но только сбили себе всю краску. На фоне их оргий наш стук звучал как комариный писк.

На девятом этаже жила семья художников Свечкиных. Папа, мама, бабушка и внучка Танечка. Танечка была моей первой и единственной подругой до школы. В нашей семье всегда посмеивались над Свечкиными. Мои родители считали их людьми крайне не практичными и бестолковыми. Кстати, как выяснилось позже, картины этой пары даже выставлялись некогда в Эрмитаже, но, это никак не помогало им выживать в 90-е. Семейство бедствовало. Отец походил на озабоченного бытом грача. С утра он вылетал из дома в поисках пропитания для своих. Мама в определенный момент перестала выходить на улицу, так как страдала неизвестной медицине болезнью почек, а бабушка и вовсе, сколько я ее помню, всегда лежала. Оставалась еще Танечка, ей кроме еды, требовались прогулки на свежем воздухе. Отец семейства сбивался с ног, выкармливая и обслуживая эту стаю. Он рисовал у метро портреты, чем очень веселил моих родителей: «Никому не нужны сейчас эти портреты, он, что, не понимает?» Мои мама и папа, в отличие от бестолковых художников, ходили на нормальную работу, не важно, что им в какой-то момент перестали платить. Мне нравилось гостить у Свечкиных, они делали из дерева игрушечные овощи, фрукты и посуду. Мы с Танечкой в них играли. Я очень ценила нашу дружбу, она могла бы длиться всю нашу жизнь, если бы однажды на прогулку я не вышла с новой куклой в настоящей кукольной коляске. Игрушки мне приносила бабушка из пионерского лагеря «Ласточка», где она работала летом. Их выписывали для детей, но до детей они не доходили, сразу оседая на руках сотрудников. Так у меня появилась кукла и синяя игрушечная коляска.

– Смотри, какая у меня кукла! И коляска! Хочешь покатать?

Но Танечка почему-то не разделила мою радость. Она как-то холодно повела плечом, и они с папой ушли озабоченно в неизвестном направлении. А я придумала свой первый стих: «Ах, как на сердце туго, когда потеряешь друга». Потому, что я отчетливо поняла, дружбе – конец. Так и вышло. После этого я не ходила на улицу с этой коляской, но дружбу было уже не склеить, Танечка со мной больше не играла.

Кстати, для точности стоит отметить, что у меня осталось, если не подруга, то одна приятельница. Ее звали Тихонькая Олечка. Тихонькая, потому что, она говорила очень тихо, исключительно на своем языке, никому не доступном. Мои родители называли его «куполапка-мамолапка». Видимо, так звучали для посторонних основные слова этого языка. Папа Олечки безбожно пил, а маму мои родители окрестили «ударенная пыльным мешком». Когда Олечка просилась на прогулке писать, мама говорила усталым голосом: «Писай, писай, доченька, где стоишь». А их папа и сам писал, где стоял, ему не требовалось разрешение. Как я общалась с Олечкой, я не помню, но после каждой нашей встречи, я сразу переходила на язык «куполапки-мамолапки», в связи с чем родители решили, что я ориентирована исключительно на перенимание плохого от других детей. До конца института мне вспоминали тихонькую Олечку, и как я заговорила на языке «куполапки». Также как этот язык я перенимала только плохое от всех своих последующих друзей.

Тихонькая Олечка жила в соседнем подъезде, а наш подъезд, начинавшийся с квартиры музыкантов Скрябиных, благополучно заканчивался семьей художников Свечкиных, (так как они жили на самом последнем этаже в самой последней квартире около лестницы на чердак).

Собственно, вот и весь наш дом.

Перед домом, прямо около трансформаторной будки, располагалась детская площадка, которая состояла из деревянной горки и песочницы без песка. На трансформаторной будке гнездилась голубятня. Раз в день худой высокий старик залезал по лестнице и гонял палкой голубей, они нехотя поднимались в небо и быстро приземлялись обратно. Если обогнуть дом снаружи, виднелся Универсам, где мы с бабушкой всегда стояли в очередях, чтобы получить по талонам сахар и другие ценные продукты. Напротив нашего дома находился пруд, окруженный плакучими ивами. В середине пруда мерцал одинокий необитаемый остров. До него можно было добраться только вплавь. В пруду регулярно тонули люди, поэтому, он особенно манил и пугал нас, местных жителей. Всегда хотелось чуть сильнее нагнуться и заглянуть в него, увидеть что-то между плакучих ив.

Таня, Олечка, соседи, где-то по вечерам, перед сном мама и папа, девять этажей, лифт, детская площадка, голубятня, пруд, Универсам, а в центре этого мира – то, на чем все держится – бабушка.

Ребенок-инвалид

Бабушка была огромной, она занимала собой не только всю квартиру, но и все вокруг, до самого горизонта. С ней ничего не могло произойти, как с горой Эверест, даже если случится конец света.

С самого рождения забота обо мне целиком и полностью легла именно на бабушку. Мама ровно через три месяца после родов вернулась в свой НИИ, а папа вообще укатил на два года в командировку на испытания сверхсекретной подлодки.

Бабушка, оправившись от первого восторга, почему-то сразу окрестила меня «ребенок-инвалид». Хотя, надо отметить, инвалидом я не была. Но статус инвалида давал многочисленные преимущества и являлся мощным средством от сглаза, который был повсюду. Когда мы с бабушкой приходили на детскую площадку, бабушка сразу объявляла: «Тащу свой крест, ребенка-инвалида, на вот этих вот больных руках». И закатывала коляску со мной на площадку. Бабушка возила меня на сидячей коляске лет до пяти, а то и позже. Я не протестовала. Не против коляски и не против статуса ребенка-инвалида. Если на площадке мне кто-то не нравился, я не сдерживала себя, истошно орала и дралась. Бабушка разводила руками и крутила у виска. Типа я вас предупреждала, беда одна не приходит, инвалид не только физически, но и, как-то, в целом.

Когда пришло время, я не пошла в детский сад, это даже не обсуждалось при моем диагнозе, и осталась на бабушкиных больных руках.

Бабушка говорила, что я родилась недоделанной. И что я загоню ее в гроб раньше времени. Я загоняла бабушку в гроб ежедневно. Бабушка во время войны ела жмых и очистки от картофеля, а я просто из вредности отказывалась от дефицитной еды, которую бабушка, харкая кровью, несла с работы.

Моя вредность не знала границ и росла вместе со мной. Все, что я делала, я делала исключительно назло. Как только я научилась есть сама, я стала каждое утро кидать кашу под стол, когда бабушка отворачивалась. Также я завела привычку есть часами. Например, завтрак я могла есть до обеда. Бабушка не выдерживала и отходила выдохнуть. Тогда я даже успевала донести порцию каши до туалета. Когда у меня получилось залезть на стол, я первым делом выкинула кашу в окно, она красиво легла на козырек подъезда. На этом козырьке вообще много чего лежало. От мусорных пакетов до элементов сломанной техники, игрушек, посуды и предметов контрацепции. Весь наш многоэтажный подъезд словно целился в этот козырек и всегда попадал в цель. Я с интересом изучила с седьмого этажа козырек на первом этаже и с гордостью нашла там свою кашу.

Бабушка раньше и представить себе не могла, что дети бывают такими.

Мама росла послушным ребенком. Настолько, что к девятому классу весила семьдесят два килограмма и училась на одни пятерки. Она была единственным толстым ребенком в школе, а то, наверное, и во всем послевоенном Ленинграде. Мамины семьдесят два килограмма наглядно показывали, как надо слушаться бабушку, чтобы считаться нормальной.

В том, что я сумасшедшая, сомнений не было. Практически с рождения я отказалась от мясного, а лет с шести и от молочного. Если бабушке все же удавалось насильно накормить меня молочной гречневой кашей, меня тут же рвало фонтаном. Поэтому, когда бабушка ставила передо мной кашу, рядом всегда стоял эмалированный таз, на этот счет у бабушки не было иллюзий.

Бабушка никогда не сдавалась, и приговаривала, кормя меня: «У кого хороший стол, у того хороший стул!» Она знала много поговорок про еду и некоторые переделывала, например: «Жрать захочешь – штаны спустишь» и еще: «Кто хорошо ест, тот хорошо работает». Из этой последней народной мудрости выходило, что лучше мне не есть при будущем работодателе, да и вообще не при ком другом.

Если бабушка находилась в благодушном настроении, она могла рассказать, кормя меня, на выбор одну из двух историй, которые имели прямое отношение к еде.

Первая история про гречу

Муж бабушкиной подруги ел гречу и разговаривал во время еды. Греча попала ему не в то горло. Он закашлялся и моментально умер. Был человек, и нет человека.

Вторая история про ложку воды

Еще у одной бабушкиной подруги было два сына, младший – здоровый и старший – с синдромом Дауна. Младший, здоровый сын пил воду из стакана. Он баловался во время питья, вода попала ему не в то горло, и он тут же умер. А сын с синдромом Дауна сказал: «Мама, жалко, что Мишка умер, а я остался, лучше бы я умер».

Обе эти истории завершались еще одной поговоркой: «Когда я ем, я глух и нем».

Если бабушка пребывала в плохом настроении и не рассказывала истории, за едой я смотрела телевизор. Кроме телевизора никто не помогал бабушке в кормлении. Телевидение меня очень увлекало. Я даже учила английский и немецкий во время завтраков. Потому, что утром шла передача английский для детей, а следом, через сорок минут – немецкий. К изучению немецкого бабушка была настроена крайне отрицательно. «Быстро, ох, как быстро все войну забыли, – ворчала она, – рашен швайн они русских называли. Это в передаче не рассказывают?» Тем не менее, немецкий шел фоном к очень долгому завтраку, и выбора просто не оставалось.

После завтрака мы с бабушкой расползались в разные стороны, полностью вымотанные. Бабушка шла на кухню готовить новую еду. Близился обед.

За обедом все повторялось.

Мне было стыдно, что каждый день по моей вине мог стать для бабушки последним. Она, действительно, каждый день находилась на грани одновременно инфаркта и инсульта и только чудом спасалась.

Мир без бабушки не протянул бы и дня, и я своими руками приближала конец света. Но я, понимая это, снова и снова кидала кашу под стол. Нормальные дети так, конечно, никогда бы не сделали.

Бабушкина комната

Играть мне больше всего нравилось в бабушкиной комнате. Бабушка пускала в свою комнату из всей семьи только меня, потому что любила, несмотря ни на что, больше всех.

В комнате у нее стоял секретный холодильник с замком на ручке. Все шкафы тоже закрывались на замки. Большой трехдверный, где как в шкафу, ведущем в Нарнию, висели шубы, мутоновая и каракулевая и синее пальто с норковым воротником, а на верхней полке лежала черно-бурая лисья горжетка с настоящими лапками и коготками. Сервант с китайским фарфоровым сервизом на двенадцать персон. Тумбочка с бельем. Единственный предмет мебели без замка – черно-белый телевизор на длинных ножках, который во время Перестройки вдруг открыл в себе способность показывать все кабельные каналы без антенны-тарелки, о которой мы и мечтать не смели. Естественно, пользоваться наличием кабельных каналов дозволялось из всей семьи только нам с бабушкой.

В одной из хрустальных вазочек, которая стояла на серванте, бабушка хранила вырванные зубы с длиннющими корнями. И зубы, и корни были коричневыми и напоминали косточки от фиников. В них я тоже играла. Также в играх участвовал огрызок красной помады и красный лак для ногтей. Бабушка так меня любила, что разрешала все это трогать. Еще трогать под присмотром дозволялось старый бордовый альбом с фотографиями, где лежала вся бабушкина пропавшая молодость. А также можно было рассматривать и немного играть в бабушкины украшения, брошки, жабо и статуэтки.

Я платила за любовь только злом. Перебила все статуэтки балерин, китаянок, лошадей, Пушкиных и конькобежцев. Была балерина – стала инвалидка, как Венера Милосская без рук. Я не хотела портить эти статуэтки, просто у меня все валилось из рук. И во все хотелось играть. После отбития рук и ног, все равно не шла речь о том, чтобы выбросить изуродованную статуэтку. Они оставались на прежних местах, немым укором. Я тяжело переживала, просила приклеить, привязать. На клей «Момент» отломанные конечности садились плохо и висели на коричневых нитях устрашающе, еще хуже, чем раньше.