Полная версия

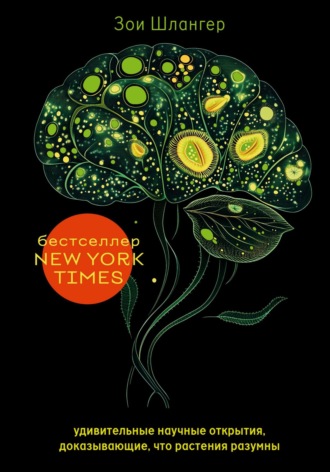

Интеллект растений. Удивительные научные открытия, доказывающие, что растения разумны

«Мы считаем, что в растениях нет более замечательной структуры с точки зрения ее функций, чем кончик зародышевого корня, – с нескрываемым ликованием пишут Чарльз и Фрэнсис в последнем абзаце книги. Что бы они ни делали с корневым чехликом, он всегда восстанавливался в прежнем виде. – Вряд ли будет преувеличением сказать, что кончик радикулы, наделенный способностью направлять движения прилегающих частей, действует подобно мозгу одного из низших животных; мозг находится в передней части тела, получает сигналы от органов чувств и управляет несколькими движениями».

Мы склонны думать о науке как о неуклонном движении к истине. Если бы гипотеза о корневом мозге оказалась верной, можно было бы подумать, что этот радикально новый взгляд на растения закрепился бы и сразу же направил бы науку по пути рассмотрения растений как животных, способных управлять своей жизнью. Но самый большой недостаток и самое главное достоинство науки в том, что она почти всегда принимает совпадение за истину. А с Дарвином никто не соглашался. Ботаники, жившие с ним в одно время, резко его осудили. О гипотезе «корневого мозга» быстро забыли на следующие 125 лет, и по сей день мы не знаем, верна она или нет.

В книге «Структура научных революций» Томас Кун описывает историю науки не как картину линейного прогресса, когда новые открытия развиваются на основе старых, а как серию резких смен парадигм в отдельных областях, когда совокупность условий приводит к научному кризису и переходу от одной системы мышления к совершенно новой. Кризис – вот что важно. «Нормальная наука» – это способ заниматься наукой, который преобладает до кризиса. Она неизбежно враждебна ко всему, что существенно выходит за ее пределы. Давайте вспомним, как научное сообщество приняло Коперника и Галилея, утверждавших, что Земля вращается вокруг Солнца, или Дарвина, обосновавшего теорию эволюции в эпоху Божьего Промысла. Луи Пастер столкнулся с резким сопротивлением со стороны медицинского сообщества за поддержку теории о том, что болезни вызываются микробами. Список научных светил, которые подверглись остракизму, прежде чем их теории были приняты, очень длинный. «Цель нормальной науки ни в коей мере не требует предсказания новых видов явлений: явления, которые не вмещаются в эти границы, часто, в сущности, вообще упускаются из виду», – писал Кун.

Парадигма не может задавать вопросы о том, чего, по ее мнению, вообще не существует. Сопротивление ученых научным открытиям – известный факт[54]; оно служит защитой от шарлатанства. Но оно также часто упускает или затормаживает реальные открытия. Признание чего-либо значительной аномалией, требующей объяснения, как выразился Ян Хакинг в предисловии к книге Куна, – это «сложное историческое событие». И даже этого недостаточно, чтобы вызвать научную революцию. Должна существовать другая парадигма, которую нужно принять, прежде чем произойдет отказ от первой. «Отвергнуть одну парадигму, не заменив ее одновременно другой, значит отвергнуть саму науку», – пишет Кун.

Принятие идеи о растениях как о разумных существах, даже в некотором роде сознательных, несомненно, будет означать смену парадигмы. Однако, ошибившись, мы рискуем отвергнуть саму науку, сделав прыжок в пустоту. Сначала должны накопиться доказательства, а затем появится и повсеместное одобрение. Нынешняя ситуация в ботанике – это пример научной революции, которая еще не получила своего заключения. Ее заключение даже не гарантировано[55]. Научное сообщество находится в процессе реорганизации; основная парадигма ботаники – в состоянии перехода. У нас есть шанс увидеть, как создается научное знание.

Что происходит после смены парадигмы? Кун говорит, что все возвращаются к нормальной жизни. Становится трудно поверить, что когда-то существовала какая-то другая идея. То, что началось с нескольких брошенных камней, спровоцировало обвал, и ничего не остается, как присоединиться к потоку. На самом деле есть только поток. Большинство тех, кто поначалу сомневался, принимают новую парадигму так, словно она всегда была очевидной, естественной, предопределенной. Интересно, произойдет ли это с представлениями о растениях? Возможно ли, что мы через сорок лет оглянемся назад и осознаем, что наши прежние представления о растениях были столь же абсурдными и ложными, как сейчас мы понимаем, насколько ужасным было отношение к вивисекции?

В конечном итоге, говорит Кун, останется лишь несколько престарелых приверженцев старых идей, «и даже о них мы не можем сказать, что они ошибались». В конце концов, они были правы в той фазе научной истории, за которую до сих пор держатся. Но теперь мир изменился. «В крайнем случае можно сказать, что человек, который продолжает сопротивляться после того, как вся его профессия трансформировалась, ipso facto перестал быть ученым». Он не участвует, не идет в ногу со временем, остался позади.

В 2006 году группа ученых-ботаников попыталась намеренно спровоцировать небольшой, но заметный обвал в надежде, что он изменит парадигму. В своей противоречивой статье они обвинили ученых в том[56], что те вольно или невольно, напуганные долгим затишьем после выхода книги «Тайная жизнь растений», занимаются «самоцензурой». Это клеймо мешало задавать вопросы о возможных параллелях между нейробиологией и фитобиологией и «поддерживало невежество» в отношении великих ученых – в частности, дарвиновской гипотезы о корневом мозге, к которой они хотели бы вернуться[57]. Новая группа, состоящая в основном из ученых с большим стажем работы, призвала развивать идеи о растениях как о разумных существах, в том смысле, что они могут обрабатывать множество форм информации, чтобы принимать взвешенные решения. Каждый из ученых имел опыт наблюдения за тем, как растения делают это, и, похоже, они устали от лингвистических попыток обойти то, что происходило на самом деле: растения действовали разумно. Они назвали себя Обществом нейробиологии растений. В число основателей вошли Франтишек Балушка, клеточный биолог из Боннского университета, Элизабет Ван Волкенбург, биолог растений из Вашингтонского университета, Эрик Д. Бреннер, молекулярный биолог из Нью-Йоркского ботанического сада, и Стефано Манкузо, физиолог растений из Флорентийского университета. По их словам, наше представление о растениях все еще остается настолько поверхностным, что его можно назвать рудиментарным. «Необходимы новые концепции[58], и нужно ставить новые вопросы». Обращение к нейронаукам было смелым шагом, и многие ботаники, с которыми я общалась через десять лет после этого, по-прежнему считают его слишком смелым. Но они пытались доказать свою правоту. Конечно, у растений нет нейронов или мозга. Но исследования указывали на то, что у них могут быть аналогичные структуры или, по крайней мере, физиология, способная выполнять похожие задачи, а также когнитивные способности, которые заслуживают серьезного отношения.

Растения вырабатывают электрические импульсы и, похоже, имеют узлы на кончиках корней, которые служат местными командными центрами.

Глутамат и глицин, два самых распространенных нейротрансмиттера в мозгу животных, присутствуют и в растениях и, похоже, играют решающую роль в передаче информации по стеблям и листьям. Было обнаружено, что они способны формировать, хранить и использовать воспоминания, ощущать невероятно тонкие изменения в окружающей среде и в ответ на них выделять в воздух сложнейшие химические вещества. Для координации защитных действий они посылают различным частям тела сигналы. Нейробиология растений «направлена на изучение растений во всей их сенсорной и коммуникативной сложности», – писали они.

Да и что такое мозг, если не сгусток специализированных возбудимых клеток, по которым пробегают электрические импульсы? «Нейробиология растений» – это, конечно, не буквальный термин, но, по словам ее сторонников, он не является и натяжкой. Новые термины для функционально схожих вещей нам не нужны – достаточно добавить новое слово. Растительный мозг, растительные синапсы, растительное мышление. «Смотрите, – говорили ученые. – Дарвин делал это сто лет назад».

После эпохи философов-натуралистов Гумбольдта и Дарвина, наука стала делиться на специализации. Несмотря на относительно недавние отсылки к междисциплинарным академическим исследованиям, мы все еще живем в эпоху специалистов, каждый из которых видит только свою узкую область в рамках более широкой проблемы того, как устроена жизнь. Это привело к огромному скачку в получении знаний: специализация приносит глубину. Однако по большей части каждый специалист остается в неведении относительно общей картины. Возможно, когда речь идет о растениях, это формула невежества; растение – многоплановый организм, находящийся в постоянном биологическом общении с окружением, бактериями, грибами, насекомыми, минералами, а также другими растениями, составляющими его мир.

Неудивительно, что именно зоологи и энтомологи сделали ряд самых революционных открытий о растениях, зачастую рассматривая их через призму жизни животных и насекомых.

Это не значит, что ботаники не заслуживают уважения, но в эпоху господства генетики многие перестали воспринимать растение как пульсирующее целое, а вместо этого видят в нем сплав генетических переключателей и белковых ворот. Конечно, в таких терминах можно рассматривать и человека. Но что упускается при таком взгляде?

Общество нейробиологии растений в конце концов отказалось от провокационного названия и стало Обществом сигналов и поведения растений. Однако даже слово «поведение» все еще вызывало у некоторых ботаников раздражение. Ящик Пандоры уже оказался открытым. Далее последовали опровержения. Очень язвительные.

Академики, вооружившиеся суперзнаниями, могут источать злобу, когда с ними не соглашаются. На страницах журнала Trends in Plant Science (TiPS) я вычитала, как скептически настроенные исследователи распрыскивали тонко замаскированный академический яд. Один из исследователей назвал весь этот инцидент «много шума вокруг TiPS» и рассказал о письмах коллег, которые так и не были опубликованы или в которых их враждебность удалось смягчить перед публикацией. Но один раздел письма, написанного представителями лагеря противников растительного интеллекта, показался мне особенно красноречивым. «Хотя Дарвин во многом был прав, его аналогия с мозгом просто не выдерживает критики, – пишет автор учебника „Физиология растений“ Линкольн Тайс в письме[59], составленном им в соавторстве с несколькими коллегами. – Если кончик корня является подобным мозгу командным центром, то и кончик побега, колеоптиля, листа, стебля и плода тоже. Поскольку регуляторные взаимодействия происходят во всем растении, мы могли бы рассматривать его целиком как командный центр, подобный мозгу, но тогда метафора мозга потеряла бы всю эвристическую ценность, которую она изначально должна была иметь».

Комментарий должен был звучать пренебрежительно. Но в моем представлении он свидетельствует о недостатке воображения. Пожалуй, весь завод можно рассматривать как командный центр, похожий на мозг. Что тогда? Я подумала об осьминоге с его щупальцами, похожими на мозг, с нейронами, распределенными по всему телу. Мы только начинаем понимать, как выглядит мир с их точки зрения. Несомненно, он выглядит совершенно иначе, чем для нас. Также нет сомнений в том, что распределенные нейронные субстраты являются частью того, что дает им способность к такому разумному поведению, а также то отличие сознания, которое мы так недавно соизволили им приписать. Такой взгляд на растения позволил бы упоминать их в дискуссиях о различных формах распределенного интеллекта, как идею о том, что децентрализованные сети, созданные грибами и слизевиками, могут быть разумными и, возможно, даже более гибкими в способности реагировать на новые вызовы именно благодаря своей диффузной природе.

Даже человеческий мозг, являющийся объединенным центром обработки информации для тела, не так четко централизован внутри. Нейробиологи, заглядывая внутрь мозга, обнаруживают там распределенную сеть. Никакого заметного командного пункта не существует. Наш интеллект, похоже, возникает из сети специализированных клеток мозга, обменивающихся информацией, но они не подчиняются какой-то одной управляющей силе. Разумные решения, которые мы принимаем, исходят не из одного конкретного места, а из своего рода сети, похожей на город, все части и районы которого взаимосвязаны в нашем черепе[60]. Как однажды выразился журналист Майкл Поллан, за занавесом может не оказаться волшебника[61].

Новые идеи в науке порождают новые методы и теории. Без революций наука деградирует, важно об этом помнить. Кун говорил, что смена научной парадигмы способна изменить взгляд человека на мир, в котором мы живем. «Конечно, сам мир остается неизменным», – писал Кун. Растения будут оставаться растениями, что бы мы ни решили о них думать. Но то, как мы решаем думать о них, может изменить для нас все.

Глава 3

Общаются ли растения?

Я просыпалась на рассвете, потому что некоторое время назад обратила внимание, что именно в это время мир наиболее активен. Как я раньше этого не замечала? На рассвете все вокруг сверкающее, оживленное. День в самом зените по сравнению с этими моментами казался мертвым периодом. Птицы в солончаке под домом истошно кричали, словно глотнули крепкого кофе. Мне до такого состояния было еще далеко, по крайней мере в тот момент, но мне нравились эти минуты утренней полудремы, пока разум не переключался на более прозаические дела. Я находилась в писательской резиденции на Пойнт-Рейес в Калифорнии, где продолжала размышлять и писать о растениях. Мне хотелось понять, какие вопросы задавать, по какому руслу направить свое любопытство. Наша небольшая группа жила прямо на краю разлома Сан-Андреас, одной большой тектонической плиты, обращенной через солончак на другую. Двор был засажен растениями из семейства шалфейных, на мой взгляд, правящими монархами царства душистых растений, источающими аромат камфары и пряного масла. Здесь были огромные экземпляры пустынного пурпурного, серебристо-голубого шалфея и маргаритки из Медного каньона с тысячью золотых цветков. Густые кусты глянцевого розмарина были усыпаны нежно-голубыми цветами, которые на ночь закрывали свои похожие на крылышки лепестки.

Я вышла на крыльцо. Бородатый лишайник, прилепившийся к белой березе, выглядел так, словно нарочно пробирался вверх по молодому дереву, облепляя ствол, как гетра. По нижним ветвям он тоже продвигался клоками. В какой-то момент мне почудилось, что он хитроумно застыл на месте как раз когда я на него взглянула. Время для лишайника течет медленнее, чем для человека, поэтому я предположила, что он, как и все его собратья, находится в движении, но замер, когда его заметили. Я, как олень, принюхивалась к воздуху, кралась по заросшей кустарником лужайке, словно любое резкое движение могло рассеять завесу аромата. Но этого не произошло: конечно, эти запахи были предназначены не для меня. Накануне вечером я прочитала о новых теориях, посвященных языку растений, которые, несомненно, повлияли на мой разум в рассветные часы. Ученые утверждали, что с помощью языка запахов можно передавать сообщения по воздуху. Я начала понимать, что вокруг меня разыгрывается многоплановая драма, в которой больше персонажей и сюжетных линий, чем в русском эпосе. Некоторые из этих запахов я могла учуять, но было и много других, различить которые моему носу не хватило чувствительности.

Для начала я решила выяснить, общаются ли растения. И если да, что это меняет? Общение подразумевает осознание себя и того, что лежит за его пределами, – существования других «я». Общение – это протягивание нитей между людьми. Это способ сделать одну жизнь полезной для других, сделать себя важным для других «я». Оно объединяет отдельных индивидуумов в сообщество. Если и правда все в лесу или поле находится в состоянии общения, это меняет их природу и представление о том, что такое растение. Что такое растение без средств коммуникации? Оболочка. Лес без общения не лес.

Накануне вечером я читала статью, которая раз и навсегда изменила ботанику[62]. К тому времени она уже была почти забыта и, похоже, исчезла в цифровом формате; Ричарду (Рику) Карбану, специалисту по растениям и насекомым из Университета Калифорнии в Дэвисе, пришлось прислать мне ее фотокопию. Я узнала, что из-за нее вспыхнули споры, которые положили конец карьере по крайней мере одного ученого и поставили вопрос о коммуникации растений перед будущими ботаниками. Но учитывая последствия, которые статья вызвала, ее тон показался мне довольно безобидным. Язык предельно сдержанный. Почему нет? Статья балансировала на острие ножа; выводы оказались настолько новаторскими, что их было легче отвергнуть, чем принять. В то время, когда она была написана, отвержение считалось обычным делом. Ситуация в биологии растений оставалась напряженной. Дэвид Роудс должен был действовать осторожно.

Шел 1983 год, и последствия книги «Тайная жизнь растений» все еще ощущались. Дэвид Роудс – для многих Дейви – работал зоологом и химиком в Вашингтонском университете и в основном изучал насекомых. Грузный общительный англичанин, заядлый курильщик, который в разговоре активно жестикулировал. Его густые усы свисали у уголков рта, он имел привычку зажмуриваться, когда смеялся. Он относился к результатам своего труда со звериной серьезностью и любил ставить эксперименты, на которые почти не тратился, придумывая приманки для насекомых из того, что можно найти в продуктовом магазине. Его статья изменит все и по жестокому стечению обстоятельств положит конец его карьере. Ведь тогда ему никто не верил.

Статья, опубликованная в журнале «Устойчивость растений к насекомым», относительно малоизвестном (можно ли в это поверить?) издании Американского химического общества, завернула свое провокационное предложение в войлочные оболочки наукообразной речи. На протяжении двенадцати страниц Роудс добросовестно фиксировал данные о весе гусениц в куколках и потере листьев на деревьях. Несколько лет он наблюдал, как университетский экспериментальный лес опустошался в связи с нашествием гусениц-коконопрядов. Но вдруг что-то изменилось – гусеницы стали умирать. Почему, задается он вопросом, прожорливые гусеницы вдруг перестали питаться, оставляя листья деревьев нетронутыми? Почему они внезапно вымерли?

Ответ, как выяснил Роудс, оказался невероятным, удивительным и парадоксальным: деревья общались друг с другом. Деревья, до которых гусеницы еще не добрались, были подготовлены: они превратили листья в оружие. Гусеницы, которые их ели, заболевали и умирали.

То, что между деревьями существует связь через корни, было установлено раньше, но здесь дело обстояло иначе. Чтобы передавать информацию таким образом, деревья находились слишком далеко друг от друга. Но сообщение о приближении гусениц все равно дошло. Роудс не смог скрыть волнения по поводу того, что это все значило. Когда все возможности для простого описания были исчерпаны и ничего не оставалось делать, как высказаться, Роудс не удержался и выпустил джина из бутылки, используя самый эмоциональный знак препинания: «Это позволяет предположить, что результаты могут быть обусловлены феромонами, передающимися по воздуху!»[63] По его словам, деревья подавали друг другу сигналы на больших расстояниях по воздуху.

Общение – это еще один из многих основных жизненных процессов, не имеющих общепринятого научного определения. Для большинства из нас общение – это нечто, что мы передаем другому существу, то, что ему необходимо знать. Это предполагает сложную форму преднамеренности, продуманности и осознания причинно-следственных связей. Возможно, это и так, но общение – в зависимости от того, как вы его определяете, – началось еще до появления более сложных форм жизни, с возникновением первого многоклеточного организма, по меньшей мере шестьсот миллионов лет назад.

Чтобы жизнь открыла возможность многоклеточности, отдельные клетки должны были координировать действия между собой. До этого момента все живое было одноклеточным.

Эти автономные маленькие «я» дрейфовали в древнем море, самостоятельно прокладывая свой путь. Для возникновения более сложных форм отдельные клетки должны были обмениваться информацией друг с другом.

И по сей день, чтобы объединиться в организм, каждая клетка в нем должна знать, кто она и что делает. Одни клетки понимают себя через другие; например, в цепочке из трех экземпляров третья клетка знает, что она именно третья – и, следовательно, наделена особой задачей, стоящей перед третьими клетками, – потому что ей известно о присутствии первой и второй. Такова природа самоорганизующейся системы, целостного организма. Но откуда эта клетка знает, что она именно третья, остается загадкой. Мы знаем, что информацию должны ей передать клетки-коллеги[64]. Эта коммуникация, какой бы она ни была, начинается с первого клеточного деления, когда одна клетка превращается в две, а затем в четыре – такова стратегия, которую использует каждый многоклеточный организм для роста. Может быть, способ передачи информации электрический? Химический? Какая-то другая форма? Неизвестно. Природа коммуникации также остается главным вопросом в эмбриологии млекопитающих: нам хотелось бы знать, как сперматозоид и яйцеклетка самоорганизуются, чтобы создать нас[65].

Клетки растений тоже так делают. В самом смелом понимании этого термина они «разговаривают» друг с другом. Таким образом, каждая клетка понимает, для чего она предназначена или, говоря иначе, кто она[66]. Барбара Мак-Клинток, нобелевский лауреат по генетике, обнаружившая, что гены могут менять свое положение в кукурузе, назвала это клеточное осознание «знанием, которое клетка имеет о себе».

Когда клетки разговаривают, происходят великие вещи. Вся жизнь растений протекает на основе этих основополагающих взаимодействий. В 2017 году исследователи из Бирмингемского университета выявили наличие внутри спящих семян «центра принятия решений»[67], который интегрирует информацию и определяет, когда растение должно появиться на свет. Он состоит из кластера клеток, расположенных на кончике эмбрионального корня семени. Клетки сообщают друг другу о содержании в семени двух гормонов: одного, способствующего замиранию, и другого, отвечающего за прорастание. Клетки интегрируют информацию об изменении температуры почвы вокруг них, чтобы регулировать каждый гормон. Таким образом кластер клеток определяет, когда нужно щелкнуть выключателем и выйти в мир. Время принятия решения о появлении имеет очень важное значение.

Для более точного решения можно опираться на совокупный ответ множества клеток; принимая решение на основе двух противоположных переменных – относительного количества двух гормонов, оба из которых чувствительны к изменениям температуры, – растение имеет больше шансов сделать правильный выбор в непостоянном мире. Исследователи отметили, что это метод межклеточной коммуникации аналогичен некоторым структурам в мозгу человека. Наш мозг также передает гормоны-антагонисты между клетками, чтобы улучшить процесс принятия решений, когда мир постоянно находится в состоянии изменения. Вместо того чтобы принимать решение о движении мышцы на основе единственного сигнала, мозг делает это, накапливая гормональную информацию от отдельных клеток и отсеивая при этом нерелевантную информацию. По сути, это и есть коммуникация клеток.

Благодаря тому что клетки могут общаться, растения представляют собой самоорганизующиеся системы. Но то, что растения могут намеренно общаться друг с другом, что коммуникация может распространяться не только на одно растение, но и на другие, это относительно новая и все еще спорная концепция в ботанике. Одна ключевая проблема ведет к спорам: нет согласованного определения[68], что считается коммуникацией, даже у животных. Должен ли сигнал посылаться целенаправленно? Должен ли он вызывать ответную реакцию у получателя? Так же, как устоявшегося определения нет для сознания и интеллекта, коммуникация лавирует между философией и наукой, не находя надежной опоры ни в одной из них. Чтобы внести ясность, буду определять коммуникацию как процесс, когда сигнал послан, принят и вызывает ответную реакцию. Заметьте, я не сказала, когда сигнал послан намеренно. Намерение определить сложнее, отчасти потому, что мы не знаем, каково это – быть растением. Намерение представляет собой самую сложную проблему, потому что его нельзя обнаружить напрямую. Мы можем лишь строить знания вокруг проблемы намерения, сужая их окружность и надеясь, что таким образом его форма начнет приобретать понятные нам очертания.

Однако поначалу на научной карте отсутствовала сама идея о том, что растения могут передавать друг другу какую-либо информацию. Все, что знал Роудс, – что мор начался, а затем прекратился. К тому моменту в 1977 году экспериментальный лес Вашингтонского университета уже третью весну подряд подвергался продолжительному и страшному нападению гусениц-коконопрядов. Красная ольха и ситхинская ива, которые обычно могли выдержать несколько месяцев нашествия этих паутинных листоедов, гибли сотнями. Гусеницы почти полностью уничтожали их, то есть насылали на них голод: дерево, лишенное листьев и возможности фотосинтеза в вегетационный период, не может производить сахар и фактически умирает от голода.