Полная версия

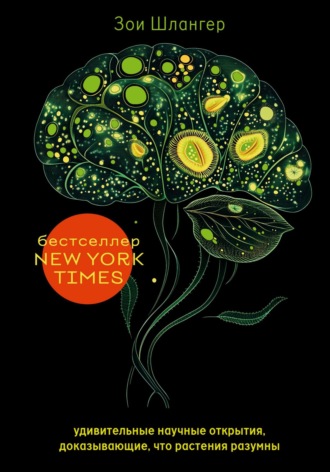

Интеллект растений. Удивительные научные открытия, доказывающие, что растения разумны

Рассматривая растения, я вновь обретала осязаемую близость с миром природы. Дело не в том, что это помогало игнорировать экологическую катастрофу; это был способ вернуть себя к жизни. Каждое растение служило иллюстрацией мира, который мы могли потерять, каждая экосистема – другой галактикой. И все же, читая статьи об интеллекте растений, я представляла, что пытаюсь рассмотреть огромную гору, глядя на нее сквозь крошечную лупу. Волна новых исследований подтверждала мои опасения. Недавно ученые обнаружили, что растения способны запоминать, но понятия не имеют, где эти воспоминания хранятся. Они также выяснили, что растения могут узнавать родственников, но как это происходит, также остается загадкой. Эти открытия представляли собой намеки, фрагменты, которые указывали на наличие чего-то большего, целостного.

Так что же такое растение? Похоже, так никто и не знает. Во время одной из прогулок я решила уйти с работы, чтобы посвятить время растениям. В редакции новостей, где я тогда работала, наступили не лучшие времена. Доходы от рекламы снижались, инвесторы были напуганы, и сотрудников увольняли. Моральный дух упал ниже некуда. Я больше не видела смысла там оставаться. Я чувствовала, что меня могут в любой момент уволить, так что даже гарантия полной занятости стала казаться иллюзией. У меня накопились кое-какие сбережения, и я решила урезать расходы. Пришло время перемен. У друга детства нашлось для меня место в старом доме на ферме, где он вырос и где мы в детстве носились по ржаным полям. Я могла поселиться там, а затем отправиться в путешествие, чтобы увидеть растения в других местах, в местах их исконного обитания, там, где они эволюционировали, чтобы жить.

Оно того стоило: в ботанике явно происходило нечто важное. Наука приближалась к рубежу, от которого, возможно, уже нельзя было повернуть назад: наше убеждение, что растения – немые, ничего не чувствующие существа, выглядело совершенно неверным. Момент казался подходящим. Было бы кощунством замуровать эту прекрасную историю во мраке академических кабинетов. Мне стало казаться, что она может изменить мир. Мой она уже точно меняла. Хотя что значило мое любопытство по сравнению с открывавшимися перед миром перспективами. Чем больше времени я проводила, размышляя о растениях, тем сильнее мне хотелось ими заниматься: это меня захватывало. Я чувствовала, что вижу все гораздо более отчетливо.

Я вернулась домой, и мое внимание привлек гигантский эпипремнум, висевший на окне в кухне. Его листья стояли вертикально. За время моего отсутствия они всей поверхностью развернулись к оконному стеклу, практически приклеившись к нему. Я осмотрела другие комнатные растения. Филодендрон пытался просунуть тонкий коричневый воздушный корень в стоящий рядом горшок с толстянкой. Я перевела взгляд на каучуконосный фикус, выросший из черенка от каучуконоса моего отца, который, в свою очередь, отщипнул отросток от растения родителей, подаренного им в день свадьбы шестьдесят лет назад. Это первоначальное растение, теперь уже внушительное дерево, по-прежнему стояло у рояля в гостиной бабушки с дедушкой, возвышаясь над всем вокруг. Однажды оно едва не погибло, и тогда бабушкина мама отрезала уцелевшую ветку и держала в воде до тех пор, пока из среза не показались белые корни, так ей удалось вырастить каучуконос из одной ветки. Четыре поколения моей семьи ухаживали за этим растением, а оно все еще молча наращивало новые части тела. Не является ли это своего рода памятью?

Мне надоело, что я многого не понимаю. Я должна была сделать шаг и во всем разобраться.

Глава 2

Как ученые меняют свое мнение

Факты несут в себе теорию; теории несут в себе ценности; ценности несут в себе историю.[21]

Донна Харауэй, «В начале было слово: генезис биологической теории», 1981Спрашивать человечество о том, что значит присутствовать в этом мире… значит воспроизводить очень неполный образ космоса.[22]

Эмануэле Кочча, «Жизнь растений», 2019

С бурлящей плазмы на поверхности солнце пригоршнями выбрасывает потоки света. Его частицы – миллиарды фотонов – преодолевают 93 миллиона миль через черноту космоса, чтобы пролиться дождем и, словно хлеб и мед, напитать распростертую плоть самой многочисленной живой массы на Земле. Растения питаются светом. Фотосинтез, столь необходимый растениям, является обязательным условием для существования большинства других форм жизни на Земле. Благодаря фотосинтезу растения насыщают воздух кислородом, которым мы дышим.

Как мы здесь оказались? Полтора миллиарда лет назад клетка, похожая на водоросль, проглотила цианобактерию. Эта водорослеподобная клетка стала начальным организмом, из которого впоследствии развились животные и грибы, а цианобактерия – прародительницей немыслимого разнообразия бактерий, наводнивших наш мир сегодня. Соединившись, они положили начало совершенно новой ветви жизни[23]. Оставаясь на плаву в мутных водах докембрийского периода, этот единственный страж у ворот нового царства начал заниматься фотосинтезом. Он получал солнечный свет и преобразовывал доступные материалы из окружающей среды – воду, углекислый газ, возможно, несколько микроэлементов – в сахар.

Первое растение было рождено химерой[24] – организмом, состоящим из генетически различных клеток. Листья каждого зеленого растения на Земле хранят генетический отпечаток того первого союза. Клетки растений, которые сегодня ловят фотоны, падающие из космоса, являются химерами в миниатюре; первая цианобактерия все еще внутри них[25], все еще добросовестно преобразовывает свет в пищу.

Спустя полтора миллиарда лет после начала сотворения мира растения эволюционировали и размножились до полумиллиона видов, которые обитают во всех экосистемах планеты. Их превосходство абсолютно. Если взвесить растительную массу, то она составит 80 % живого вещества Земли[26].

Когда около пятисот миллионов лет назад растения вышли из океана, они попали в земную глушь, окутанную негостеприимным туманом, состоящим из углекислого газа и водорода. То есть негостеприимным для всего, кроме растений. Они уже научились выделять кислород из углекислого газа, растворенного в океане, и приспособили эту технологию к своему новому миру. В некотором смысле они перенесли океан с собой. Непрерывно выдыхая, легионы ранних наземных растений изменили баланс газов в пользу насыщения кислородом[27]. Они создали атмосферу, которой мы наслаждаемся сейчас. Не будет лишним добавить, что они и породили пригодный для жизни мир. По словам итальянского философа Эмануэле Коччи, они создали наш космос: «Мир – это в первую очередь все, что растениям удалось из него сделать».

Благодаря этому же процессу растения производят все сахара, которые мы когда-либо потребляли. Лист – единственный объект в известном нам мире, который может производить сахар из неживых материалов – света и воздуха. Мы, то есть все остальные, вторичные потребители, перерабатывающие то, что произвело растение. Составленные нами новые комбинации генов могут быть гениальными, но материя не является оригинальной. Оригинал создается следующим образом: когда фотоны падают на протянутые к ним зеленые части растения, хлоропласты в клетках листа преобразуют частицы света в химическую энергию. Эта солнечная энергия накапливается в специализированных молекулах – накопителях энергии, аккумуляторных батареях растительного мира.

В то же время лист поглощает углекислый газ из воздуха через мельчайшие отверстия на нижней стороне, похожие на поры, которые называются стоматами или устьицами. Под микроскопом они выглядят как маленькие разинутые рты, рыбьи губы, которые открываются и закрываются. В конце концов, они по-своему дышат. Стоматы всасывают углекислый газ, и теперь уже он сталкивается с солнечной энергией, накопленной в хлоропластах, и водой, которая всегда течет по жилкам листа. В результате этой встречи с чистой энергией света молекулы воды и углекислого газа разрываются на части. Половина молекул кислорода из обоих участников после этой встречи улетучивается, возвращаясь в мир через открывшиеся стоматы и превращаясь в воздух, которым мы дышим. Оставшиеся углерод, водород и кислород превращаются в нити глюкозы, содержащей сахар. Если говорить точнее, то шесть молекул углекислого газа и шесть молекул воды, разорванные на части солнечной энергией, образуют шесть молекул кислорода и то, ради чего на самом деле все это и затевалось, – одну драгоценную молекулу глюкозы. Растение использует глюкозу для строительства новых листьев, из которых можно получить еще больше глюкозы. Оно также переносит глюкозу вниз по телу, передавая ее в подземную структуру, где она используется для выращивания новых корней, которые будут тянуть больше воды вверх по телу, а оно в свою очередь будет разрываться на части, чтобы произвести еще больше глюкозы. Таким образом развивается жизнь.

Мы тоже состоим из глюкозы. Без постоянного поступления этого растительного сахара наше существование быстро закончится. Только вдумайтесь: каждый орган живого организма построен из растительных сахаров. Отпечаток их молекул есть в мышцах на наших костях, да и в самих костях. Наше тело соткано из нитей, которые впервые сплели растения. Точно так же каждая мысль, которая когда-либо приходила вам в голову, появилась благодаря растениям.

Это просто ошеломляет. В частности, мозг представляет собой машину, работающую в основном на глюкозе. Без постоянного источника глюкозы связь между нейронами замедлится, а затем и вовсе прекратится. Память, усвоение информации и мышление остановятся. Без глюкозы ваш мозг увянет незадолго до того, как эта участь постигнет весь организм. Вся глюкоза в мире, независимо от того поступает ли она к вам в виде банана или кусочка пшеничного хлеба, была произведена из воздуха растением в тот момент, когда на него упали фотоны от солнца.

Таким образом, каждую минуту мы ведем разговор с растениями, а они – с нами. За нашими мыслями и их результатами – основами нашей культуры, нашими изобретениями – стоят триллионы растительных тел, каждое из которых трудится, чтобы поддерживать жизнь.

Однако, несмотря на все возможности, растения не способны перемещаться. Вероятно, один из величайших подвигов жизни – это то, что растения, учитывая их ограниченную подвижность, смогли распространиться так широко. Колонизация всех семи[28] земных континентов потребовала инноваций, умения адаптироваться и удачи. Но появление растений на новых территориях стало лишь одним из их достижений. Выжить, размножиться и создать сложные сообщества – и при этом противостоять угрозам хищников, погодным катаклизмам, лишениям и болезням – совсем другое дело.

Никто не знает об этом лучше, чем специалист по редким растениям, работающий на далеком острове. Стив Перлман – главный ботаник Программы по предотвращению вымирания растений на Гавайских островах. На момент нашей встречи ему исполнилось шестьдесят девять лет. Передо мной седой мужчина крепкого телосложения. Прежде чем погрузиться в запутанный мир исследований в области растительного интеллекта, я хотела познакомиться с классическими методами сбора растений для дальнейшего изучения. Я приехала, чтобы увидеть работу Перлмана: мы едем в стареньком минивэне по извилистой глинистой дороге на северо-западной окраине острова Кауаи и говорим о чувствах. Он, в отличие от знакомых-ботаников, занимающихся изучением редких растений, не принимает антидепрессанты. Вместо этого он пишет стихи. В любом случае, говорит мне Перлман, когда вымирает давно известное растение, нужно что-то делать. Каждое растение, которое умирает такой одинокой смертью, знаменует собой конец эволюционного проекта, длившегося много миллионов лет. Великий генетический эксперимент этого вида закончен, последний экземпляр стал последним представителем рода.

Каждое местное растение на Кауаи, четвертом по величине острове Гавайев, где живет и работает Перлман, – результат невероятного совпадения случая и везения. Каждый вид попал на остров в виде семени, плывущего по морю или летящего в брюхе птицы с расстояния в тысячи миль[29]: между Кауаи и ближайшим континентом более двух тысяч миль открытого океана. Ботаники считают, что за тысячу лет на остров попадает одно или два семечка.

Кауаи образовался пять миллионов лет назад в результате извержения вулкана, но тектоническое движение плит сместило его от вулканического очага. Остров каждый год по-прежнему понемногу дрейфует на северо-запад. В этом геологическом родильном доме острова появлялись один за другим и начинали двигаться влево тем же путем. Поскольку Кауаи считается первым среди всех гавайских, а значит, и самым старым, у него было больше времени для сбора случайных семян.

Когда новое семя укоренялось в молодой почве, растение превращалось в совершенно новый вид или чаще всего в несколько новых видов, каждый из которых примерял на себя новый образ жизни в комфортных климатических условиях острова.

Этот процесс известен как адаптивная радиация. В результате появились тысячи вариаций нескольких видов; каждая новая вариация становилась эндемичной (встречающейся исключительно на острове).

Глядя в окно подпрыгивающего на ухабах минивэна, я пытаюсь осознать величие этого факта. Перлман за рулем. Пышные листья пальм взметаются по бокам фургона, как руки в перчатках.

Обрыв с одной стороны дороги уходит вниз на несколько тысяч километров, открывая вид на каньон, покрытый бледной зеленью. Чем выше мы поднимаемся, тем гуще становится туман, окутывающий фургон. Вскоре густая растительность за окном сливается в мокрое зеленое пятно. Дорога становится плоской, Перлман останавливает машину и выходит. Мы забрались очень высоко. Он делает несколько широких шагов вперед, пока носки его рабочих ботинок не оказываются на краю обрыва, и смотрит вниз. Отвесный склон, поросший папоротниками, похож на мохнатую шубу, а маленькие пальмы, торчащие под разными углами, пробиваются сквозь туман. Скалы у основания образуют небольшую долину, по форме напоминающую полумесяц, другой край которой обращен к Тихому океану. На тысячи километров вниз она переливается всеми оттенками зеленого. Перламутровые капельки влаги покрывают все вокруг невесомой паутиной.

Во многих отношениях Кауаи – это ярчайший пример того, как выглядел бы мир, если бы в нем правили растения. По всему острову разбросаны кажущиеся неземными растения – результат безграничной цветочной свободы.

Когда растениям позволено развиваться, ничего не опасаясь, они становятся безупречно и вычурно особенными.

Возьмем, к примеру, род гибискадельфус (Hibiscadelphus). У этих растений, встречающихся только на Гавайях, длинные трубчатые цветки, которые словно специально созданы для удобства крючкоклюва – птицы, которая их опыляет. А еще есть вулканическая пальма бригамия (Brighamia insignis), или «Ол-Лулу» по-гавайски, – невысокое дерево, внешний вид которого лучше всего описывает его прозвище – капуста на палочке. За десятки тысяч лет она эволюционировала так, что опылять ее позволено только чрезвычайно редкому сказочному зеленому мотыльку-сфинксу (он и правда так называется).

Вулканическая пальма, до сих пор находящаяся под угрозой исчезновения в дикой природе, была спасена благодаря работе Перлмана в самом начале действия Программы по предотвращению вымирания, когда он придумал и собственноручно смастерил обвязку из веревок с узелками и с ее помощью висел над скалами На-Пали Кост. Там, на высоте четырех тысяч футов[30], маленькой косметической кисточкой, позаимствованной у жены, он искусственно повторял действия мотылька, осторожно перенося пыльцу с мужских особей на женские. «Результат был виден невооруженным глазом, – говорит Перлман. – Возвращаешься, а плоды просто лопаются от семян». (Сейчас вулканические пальмы выращивают как комнатное растение в Нидерландах, где их полно в оранжереях. Интересно, знает ли человек, у которого на подоконнике в Амстердаме стоит горшок с вулканской пальмой, какой драматический путь она прошла?) Другие растения приспособились жить на очень большой высоте, где прямо над ними за скалу цепляется папоротник, и стекающие с его листьев капли тумана создают идеальный баланс влажности.

В большинстве других мест на Земле, за пределами Кауаи, эволюция растений шла совсем по другой траектории. Первые растения с семенами и цветами появились около двухсот миллионов лет назад. С тех пор они разделились и развились в сотни тысяч видов, которым пришлось приспосабливаться к всевозможным угрозам, возникающим с момента их прорастания.

Когда семя решает пустить корни, оно идет на огромный риск. Семена – это зародыши, заключенные в оболочку из питательных веществ; один ученый-семеновод однажды описал мне их как «растение в коробке со своим обедом». В них заложена основа растения, живая, но пока дремлющая. Семя может десятилетие пролежать без дела, терпеливо дожидаясь подходящих условий, чтобы пустить первый корень. Как только это происходит, оно лишается малейшего шанса на перемещение. Вот так, без возможности двинуться с места, оно станет противостоять любой угрозе – ветру, снегу, засухе, прожорливым животным.

После того как маленький корень растения решил появиться на свет, у него есть сорок восемь часов, чтобы найти воду и питательные вещества, а затем, прежде чем ресурсы будут исчерпаны и растение погибнет, выпустить один-два листа и начать фотосинтез. Первые зеленые части любого растения сложены, заранее собраны и ждут внутри семени. Этот предварительно сконструированный росток мало похож на растение: он состоит из одной или двух зеленых долек (такие еще любят рисовать в мультфильмах) на коротком зеленом стебле, что-то вроде растительного эмодзи, но таким он остается совсем ненадолго. Дольки разворачиваются и надуваются, наполняясь первым глотком сока, втянутого корнем-первопроходцем, и начинают работу по фотосинтезу. Если все пройдет успешно, это проторастение на космическом корабле, запущенном в мир воздуха и света, будет сброшено, как ракетный ускоритель, и заменено настоящими листьями, вариаций которых бесконечное множество. Только после этого испытательного периода, проверки на прочность, растение становится похожим на то, каким оно должно быть, вбирая в себя черты рода и приспосабливая их к новой среде.

Но даже в этом случае растение преодолело лишь первую из многих угроз для своей молодой жизни. У любого семени шансы превратиться в полноценное растение стремительно уменьшаются. Во многих случаях угрозу представляют пасущиеся животные – существа, которые могут бегать и добывать корм на обширной территории и чьи основные функции предполагают наличие центральной нервной системы. Растения не обладают ни одним из этих преимуществ. Они не могут убежать – вместо этого они разработали хитроумные и сложные способы защиты от мучителей, а также способы добывать питательные вещества в течение всей жизни из места, где они впервые приземлились в виде семян.

Опасность остаться неподвижными именно та сила, которая заставила растения создать одну из самых впечатляющих систем адаптаций в природе. Возможно, самое большое достижение растения – это его анатомическая децентрализация. Растение модульно: оторвите лист, и на его месте вырастет новый. При отсутствии центральной нервной системы жизненно важные органы распределены и представлены в виде дубликатов. Это также означает, что растения выработали замечательные способы координации своего тела и самозащиты. У них могут вырасти шипы, колючки и жалящие волоски, развитые с удивительной точностью, чтобы пронзить плоть или экзоскелет млекопитающего или насекомого, которое представляет для них главную угрозу. Они способны выделять липкий сахар, чтобы заманить, а затем обездвижить врагов, чьи голодные пасти слипаются. Их цветы могут быть чрезвычайно скользкими, чтобы отпугивать муравьев, ворующих нектар. Какой бы ни была адаптация, она, как правило, экономична в своей специфике. В каждой крошечной вариации есть своя цель. Это справедливо для всех областей физиологии растений; каждая часть структуры растительного организма существует по определенной причине, выверенная для выполнения своей задачи. Ни больше ни меньше.

От убежденности в том, что неподвижность подразумевает пассивность, не остается и следа при взгляде на огромные возможности растений по созданию химического оружия. Растения сами являются химиками-синтетиками, разработанные ими технологии создания сложных химических веществ превосходят человеческие. Лист, почувствовав, что его погрызли, может выпустить в воздух шлейф химикатов, которые сообщают более отдаленным ветвям растения, что необходимо активировать иммунные системы, производя еще больше репеллентов для отпугивания надвигающейся тли и других растительноядных жуков. Было обнаружено, что некоторые виды растений по соединениям в слюне гусениц определяют ее вид, а затем синтезируют специфические соединения для привлечения хищника. Чтобы расправиться с гусеницами, тут же прилетают осы-наездники.

Но у растений на Кауаи нет ни одного из этих средств защиты, или, во всяком случае, их гораздо меньше. Все, что могло составлять арсенал предшественников этих растений – колючки, яд или отпугивающие запахи, – после их прибытия на остров полностью атрофировалось. Ни крупные, живущие на суше млекопитающие, ни рептилии, ни другие потенциальные хищники не перебирались с материка на отдаленную островную гряду. Единственное сухопутное млекопитающее, обитающее на Гавайях, – это маленькая пушистая летучая мышь. (Представить путешествие ее предка из Северной Америки практически невозможно: скорее всего, ее занесло туда во время шторма.) С точки зрения эволюции, если нет хищников, от которых необходимо отбиваться, растениям незачем тратить энергию на защиту, поэтому мята потеряла свое мятное масло, а жгучая крапива не жалит. Ученые зловеще предупреждают, что таким образом виды становятся «наивными».

Как только появляются угрозы, эта блаженная наивность часто оказывается фатальной: Кауаи, как и остальные Гавайи, теперь атакуют инвазивные виды, которые развивались в других местах, в менее комфортных условиях. Они более агрессивны – или изобретательны, если использовать менее эмоциональный термин, – потому что им приходится выживать. На Кауаи они легко занимают экологические ниши. У местных растений не остается ни единого шанса. В результате Гавайи теряют по одному виду растений в год, в то время как естественный фоновый показатель составляет примерно один вид каждые десять тысяч лет. Вот тут-то и приходит на помощь Перлман. Вместе с напарником Кеном Вудом он занимается исключительно растениями, которых осталось пятьдесят или менее экземпляров – во многих случаях гораздо меньше, может быть, два или три. Из 238 видов, включенных в этот список на момент моего приезда, 82 находились на Кауаи.

Без Перлмана редкие гавайские растения вымрут навсегда. С ним у них хотя бы есть шанс.

Чтобы добраться до этих растений, Перлман спускается по скалам, а иногда, если нужно найти скопления всего лишь из пяти растений, прилепившихся к отдаленному склону скалы на одном из тихоокеанских островов, прыгает с вертолета. Когда оставшиеся «в живых» мужские растения оказываются слишком далеко от последних оставшихся женских, Перлман проводит естественное опыление и размножение: собирает пыльцу с мужских экземпляров, бережно несет ее к женским и наносит кисточкой на их половые органы. Чтобы отыскать эти растения, Перлман отправляется в многодневный поход, питаясь злаковыми батончиками и консервированным тунцом, оставляя место в рюкзаке для громоздких инструментов, необходимых ботанику. Иногда он находит растение слишком рано – возможно, оно еще не достигло половой зрелости и цветок не раскрылся, – и тогда всю затею приходится откладывать.

Этот трудоемкий процесс отнимает много времени, и у Перлмана складываются особые отношения с растениями, которые он стремится спасти. Ему не всегда сопутствует успех – это вообще невозможно. «Я уже стал свидетелем того, как около двадцати видов в дикой природе вымерли», – говорит он. Он дежурил рядом с последним представителем вида и оставался с ним до последнего, пока тот не погиб. Смерть растений, как и смерть человека, – это вопрос как биологии, так и философии. В какой момент человек умирает? Когда у него отказывает сердце? Или когда прекращается работа мозга? Технически растение можно воспроизвести в лаборатории из нескольких живых клеток. Но растение с несколькими живыми клетками нельзя назвать благополучным. Перлман считает, что растение обречено, когда его ткани отмирают настолько, что шансов на жизнь в дикой природе больше нет. Оно обезвоживается, вянет, становится бурым, отмирает.

По мнению Перлмана, понимания того, что эволюция растения закончится именно здесь и сейчас, достаточно, чтобы начинать его спасать. Нельзя просто так отказываться от вида, если до него еще можно добраться, даже если он находится на отдаленном утесе, окруженном зазубренными скалами. Или, как говорит Вуд, «мы пытаемся, потому что не собираемся останавливаться в наших попытках». К сожалению, неудачи – это часть работы. Однажды, когда последний известный экземпляр местного цветка окончательно засох и умер, Перлман выкопал растение и принес в бар. Эмоции переполняли, и он провозгласил тост за жизнь растения.