Полная версия

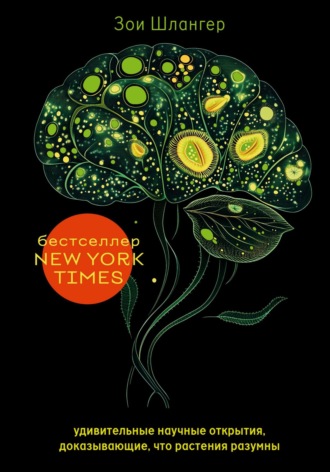

Интеллект растений. Удивительные научные открытия, доказывающие, что растения разумны

Но следующей весной, в 1978 году, баланс сил, казалось, изменился. Теперь уже погибали гусеницы-коконопряды. Их популяции вымирали. На оставшихся листьях деревьев почти не появлялось яиц, тогда как предыдущей весной их находили повсюду. А из тех, что все же были отложены, новые гусеницы не вылуплялись. К весне 1979 года гусеницы исчезли совсем. Деревья перестали умирать, листья оставались целыми и здоровыми. Та к удача повернулась к каждому из участников другой стороной.

Как известно каждому экологу, ничто не меняется в экосистеме просто так, что-то послужило причиной этих изменений. Роудс, имевший докторскую степень по органической химии и зоологии, начал искать объяснение. В течение многих лет он продвигал провокационную идею, не получая особой поддержки со стороны коллег[69]: Роудс считал, что растения, подвергаясь определенным угрозам, могут развивать устойчивость к ним, подобно тому, как иммунная система животных вырабатывает антитела к болезни, с которой организм уже сталкивался. Ученый заметил, что часто насекомые начинают есть растение, а потом прекращают, несмотря на то что остается много хороших листьев. Опять же, в природе ничего не происходит без причины, что-то заставило насекомых остановиться.

Может быть, растение фиксирует вторжение и создает своего рода иммунный ответ? Это объяснило бы задержку: растения функционируют медленнее, чем насекомые, поэтому логично, что и реагировать они будут медленнее. Лабораторные тесты Роудса это подтвердили. Он заметил, что, если листья некоторое время страдали от повреждений, их химический состав менялся: дерево делало их менее питательными. Однако в свете научных представлений о том, как функционируют растения, идея, что они могут активно защищать себя, казалась полной ерундой. По мнению ученых, растения не могут проявлять такую активность или реагировать настолько впечатляюще продуманно. Сторонников у гипотезы Роудса нашлось не много.

Но нашествие гусениц-коконопрядов на территорию университета стало идеальным сценарием для изучения теории в реальном мире. Осажденные деревья в конце концов изменили состав листьев, что привело к гибели гусениц, которые, по сути, умерли от голода и диареи. Роудс был доволен, теория подтвердилась. Но он заметил и другое: листья даже находящихся на отдалении деревьев, до которых гусеницы еще не добрались, тоже изменили состав. Они были готовы к нападению: каким-то образом предупреждение распространилось на большое расстояние. Ученый знал, что растения способны к химическому синтезу и некоторые химические вещества растений распространяются по воздуху. Уже было известно, что созревающие фрукты, например, выделяют в воздух этилен, который способствует созреванию соседних экземпляров. Плодоовощная промышленность использовала это свойство, чтобы бананы на переполненных складах дозревали как раз к моменту продажи, что делало глобальную торговлю скоропортящимися фруктами успешной. Можно предположить, что растительные химические вещества, содержащие и другую информацию – например, что лес находится под угрозой, – тоже могут распространяться по воздуху.

Роудс представил свою гипотезу на конференциях. История о говорящих деревьях быстро разлетелась, ботаники перешептывались и разносили ее как дендрологическую сплетню. Неужели это правда? Но никто из коллег не захотел рисковать и публиковать нечто столь необычное. В итоге открытие оказалось похороненным в малоизвестном издании. Следующие несколько лет Роудс занимался обычными академическими обязанностями: преподавал и читал лекции как приглашенный педагог, в то же время подвергаясь нападкам со стороны коллег в журналах и на конференциях. Он все больше склонялся к роли наставника, находя в студентах и молодых профессорах гораздо больше готовности воспринимать новое, возможно, потому что их еще не ослепил научный консерватизм.

Роудс начал переписываться с Риком Карбаном, новоиспеченным профессором энтомологии, заинтересовавшимся идеей «индуцированной резистентности» – явлением, при котором растение после нападения насекомых изменяет химический состав и становится менее пригодным для дальнейшего поедания. Карбан подумал, что привычное представление, что растения зависят от капризов окружающей среды, может оказаться ошибочным. Он изучал цикад, которые откладывают яйца на деревьях. Когда личинки вылупляются, то падают на землю, зарываются в корни дерева и остаются там на семнадцать лет, высасывая сок. Дереву очень неприятно, что питательные вещества вытекают из нижних частей, не доходя до верхних. Будучи молодым ученым, Карбан прочитал новаторскую работу исследовательницы цикад Джоанн Уайт[70], которая обнаружила, что некоторые деревья способны отыскать на ветке место, где находятся яйца цикад, и выращивать вокруг них каллюс, стискивая яйцо, пока оно не погибнет, не давая вылупиться личинке.

Карбан, как и Роудс, считал, что растения не могут бездействовать. Он пригласил Роудса выступить перед аспирантами. После этого они оставались на связи; Роудс читал рукописи Карбана и оставлял рецензии на его заявки по грантам. Но жизнь Роудса рушилась. Осуждающие голоса все еще звучали, а повторить исследование ему никак не удавалось. На попытки ушло два года – иногда получалось, иногда нет. Роудс подавал заявки на гранты, но постоянно получал отказы и поэтому перестал это делать, что для исследователя равносильно отказу от еды. В конце концов он ушел из мира научных открытий, устроился преподавателем органической химии в муниципальный колледж и открыл мотель на тихоокеанском побережье. В 1990-х годах у него диагностировали последнюю стадию рака, и в 2002 году он умер. Со своей работой он оказался в нужном месте, но в неподходящее время.

Но наряду с этим, по крайней мере для других специалистов, ситуация постепенно менялась. Через полгода после того как Роудс обнародовал свою работу, Ян Болдуин и Джек Шульц, тогда еще молодые исследователи из Дартмутского колледжа, опубликовали очень похожий результат. Не всегда понятно, почему в научной истории судьба благоволит одним и отворачивается от других. В данном случае, скорее всего, совпали удача и дизайн исследования. Свою работу Болдуин и Шульц проводили в безопасных лабораториях. Условия для занятий наукой на открытом воздухе не всегда идеальные, а в лабораториях всегда чистота, контроль и конкретика. Болдуин и Шульц поместили пару саженцев сахарного клена в стерильную камеру[71]. Саженцы находились в одном пространстве, но не соприкасались. Затем исследователи сорвали листья с одного и измерили реакцию другого. Через тридцать шесть часов нетронутый саженец клена напитал свои листья танином. Другими словами, несмотря на отсутствие повреждений, невредимый клен принялся за работу, чтобы сделать себя крайне невкусным.

Болдуин и Шульц отметили[72], что они не первые обратили внимание на это явление, признав заслугу Роудса. Ученые пошли еще дальше и использовали в своей работе слово «коммуникация» (Роудс никогда не употреблял слово на букву «к», предпочитая ходить вокруг да около). Пресса по понятным причинам ухватилась за эту формулировку, статьи в национальных газетах пестрели заголовками о «говорящих деревьях». Коллеги, в общем-то, порицали их за использование терминов, обычно применяемых к человеку, для растений, но нельзя не отметить, что их карьера, в отличие от карьеры Роудса, пошла вверх. Сегодня Болдуин – один из самых успешных и продуктивных специалистов, занимающихся изучением поведения растений. У него большая команда аспирантов и постдоков, которые выясняют, как табачные растения общаются, защищаются и выбирают экземпляры для интимных отношений. Джек Шульц, на протяжении десятилетий вносивший большой вклад в изучение коммуникации между растениями и насекомыми, прославился еще и тем, что утверждал, будто запах скошенной травы – это химический эквивалент крика растения. Оба ученых отмечают, что вдохновил их именно Роудс.

Спустя годы после смерти Роудса Джек Шульц высказал мнение, почему Роудсу так и не удалось повторить эксперимент с деревьями[73]: сегодня известно, что наряду с множеством других резких изменений, которые происходят с деревьями в зависимости от сезона, химические вещества, выделяемые ими в воздух, также связаны с временем года. Роудс проводил первое исследование весной, а повторить его пытался осенью. Неудивительно, что результат изменился. Деревья находились в другой фазе годового цикла. Он не заблуждался, просто существовало больше переменных, скрытых от его глаз.

Роудс напомнил мне Грегора Менделя, монаха-августинца и отца генетики, который пытался перенести эксперименты по скрещиванию гороха на ястребинку[74]. Казалось, ничего не получилось; он умер разочарованным и побежденным, считая, что работа всей его жизни не поддается воспроизведению и поэтому бессмысленна. Конечно, все было совсем не так. Он не знал, что у ястребинки есть странная особенность: она может производить семена в произвольном порядке без опыления. Другими словами, она периодически клонирует себя, вместо того чтобы размножаться половым путем, что заводит в тупик весь процесс изучения генетического скрещивания.

Природа – это не ровная поверхность, здесь есть множество граней и преломлений, пока недоступных человеческому пониманию. Мир – это прозрачная призма, а не плоское окно. Куда ни посмотри, обнаруживаются новые преломления.

Примерно в то же время, когда Роудс, Болдуин и Шульц защищали свои работы, один южноафриканский биолог, исследователь дикой природы, пришел к невероятным выводам. Это исследование нельзя назвать строго научным, его никто не рецензировал, но я слышала о нем много раз – в том числе от самого южноафриканского профессора, – так что есть ощущение, что о нем стоит рассказать со всеми надлежащими оговорками. Не судите строго, это не более чем просто история.

В 1985 году Ваутер ван Ховен работал в кабинете на кафедре зоологии в Университете Претории, когда ему поступил необычный звонок от смотрителя дикой природы. Он сообщил, что за последний месяц на нескольких ранчо в соседней провинции Трансвааль погибло более тысячи куду – величественных антилоп с изящными полосками и длинными закрученными рогами. То же самое произошло и предыдущей зимой. В общей сложности умерло около трех тысяч животных. Казалось, с куду было все в порядке: не выявили ни открытых ран, ни болезней, хотя некоторые выглядели немного исхудавшими. Смотритель спрашивал, может ли ученый приехать как можно скорее. Владельцы ранчо хватались за голову, не зная, что делать. Ван Ховен был зоологом, специализировавшимся на питании африканских копытных. Надо разобраться с этой загадкой, подумал он, и ответил смотрителю, что сейчас же приедет.

Когда ученый добрался до первого ранчо, повсюду лежали мертвые куду, словно здесь произошло побоище. Но первое, что он заметил, если не считать зловония, – особей было слишком много для ранчо такого размера. Как правило, на 100 гектаров должно приходиться не более трех куду, а на этом ранчо их оказалось около пятнадцати. Та же картина открылась и на нескольких других ранчо, где побывал Ван Ховен. Охота на диких животных набирала популярность, и, чтобы получить прибыль, владельцы расширяли границы своих угодий.

Ученый произвел вскрытие нескольких куду и увидел, что их желудки набиты непереваренными измельченными листьями акации. В то время как жирафы, бродившие по саванне и обгладывавшие деревья акации, умирать явно не собирались.

Через несколько недель картина начала проясняться: когда акацию употребляют в пищу, в ее листьях увеличивается содержание горького танина. Ван Ховен об этом уже знал. Таков мягкий защитный механизм дерева. Сначала танин повышается совсем чуть-чуть.

Это не опасно, но на вкус неприятно. Обычно этого достаточно, чтобы отпугнуть куду. Но обе последние зимы были чрезвычайно засушливыми, погибла вся трава. Слишком многим куду, запертым за изгородями, больше нечего было есть и некуда идти. Ван Ховен решил, что животным ничего не оставалось, как продолжать есть листья акации, несмотря на горький вкус. Он вытащил из кишок куду несколько комков пережеванных листьев и отнес в лабораторию.

Ученый знал, что безопасный уровень содержания танина для куду около 4 %. Превышение показателя грозит неприятностями. По его мнению, акация постоянно повышала уровень танина в листьях. Куду продолжали их есть. И тут, очевидно, акация выдала смертельную дозу. Непереваренные листья из желудков куду, которые Ван Ховен исследовал, содержали 12 % танина.

«Природа решила: нужно сократить популяцию этих животных, – говорит он. – И затем она это сделала». Ван Ховен вспомнил, что несколькими годами ранее читал, скорее всего, в работе Роудса или Болдуина и Шульца, о химической сигнализации между деревьями. Тогда он сломал несколько веток акации и взял пробы воздуха. Конечно, поврежденные деревья выделяли широкий шлейф этилена, достаточный для того, чтобы он добрался до соседнего дерева. Окружающие деревья получили сигнал и изменили свое поведение, решил он. Произошло скоординированное отравление.

Он вернулся к жирафам. Как им удалось выжить при поедании листьев акации? «Они едят и едят – и вдруг прекращают есть и уходят, даже если листьев много». С точки зрения экономии энергии это бессмысленно. Но вскоре стало ясно, что они едят листья только с одного из десяти деревьев, и никогда не выбирают ветки с подветренной стороны. Ученый догадался, что жирафы научились обгладывать только те деревья, которые не получили предупреждения о выбросе танина.

Рику Карбану не нравится ни эта история, ни то, как ее пересказывают. Он посвятил карьеру борьбе за публикацию нетрадиционных работ, но не утратил веры в то, что сложный процесс рецензирования является важнейшим средством защиты от ложных путей. Без этого наука утратит всякий авторитет. Совет коллег нужен любому ученому, чтобы не допустить ошибки, обусловленной человеческим фактором. А история с куду такой проверки не прошла. Другие ботаники, придерживающиеся самых разных взглядов, очень уважают Карбана, даже если не допускают мысль о том, что растения делают что-то с умыслом. Но, говоря о Карбане, они используют такие характеристики, как «бескомпромиссный», и советуют мне поехать и посмотреть, как он работает.

Карбан – высокий подтянутый мужчина, у него идеально ровная осанка и взъерошенные белокурые волосы. Я застаю его в кабинете на третьем этаже здания биологического факультета Калифорнийского университета в Дэвисе, на ногах у него ярко-оранжевые теннисные туфли, а вместо стула он использует мяч для йоги. Сейчас 12 часов дня, и часы c птицами на стене за его спиной пронзительно щебечут. «Они старые, с птицами что-то не то», – объясняет он, почему зяблик кричит голосом голубой сойки.

Кабинет Карбана прямоугольный, скромных размеров, он отделен от большой энтомологической лаборатории с открытой планировкой, где на скамейке стоят контейнеры с крошечными мертвыми бабочками, а к стене прислонены два сачка на длинных ручках для ловли насекомых, каждый из которых выше моего роста. Я спрашиваю его, что ботаник делает в лаборатории жуков. Он пожимает плечами. «Я начинал с цикад», – напоминает он мне, и большая часть его работы все еще связана с территориями, на которых встречаются растения и насекомые. Последние двадцать лет его полевой участок располагается на склоне горы курорта Маммот-Лейкс в штате Калифорния, это великолепный лунный пейзаж субальпийского леса и полынной пустыни высоко в горах. Мы отправляемся туда.

Экологический полигон Валентайн в Маммот-Лейкс, принадлежащий Калифорнийскому университету в Санта-Барбаре, – это заповедник площадью 156 акров[75], расположенный в кратере древнего вулкана на высоте восьми тысяч футов[76] над уровнем моря. Здесь нет забора, преграждающего путь туристам, установлен лишь знак, предупреждающий о том, что посещение территории запрещено. Большинство, впрочем, даже не поняли бы, чем здесь можно полюбоваться: вход в заповедник – это участок неухоженного соснового леса без тропинок, совершенно непривлекательный по сравнению с горнолыжной зоной, расположенной практически по соседству.

Но сразу за живой изгородью открывается возвышенность, которую в июле в день моего приезда устилает заиндевевшая зелень полыни и глянцевые кустики толокнянки. Над низкими растениями возвышаются гигантские сосны Жеффрея, покрытые чешуей ржаво-оранжевой коры с запахом ванили. Вьюнок полевой, бледно-розовый флокс, белая орхидея рейн, виеция, ирга и оранжевые пучки полупаразитической пустынной ястребинки пробиваются сквозь пересохшую почву. При моем появлении два оленя, молодые самцы с бугорками на месте будущих рогов, срываются с места. Поспешно скрываются и кузнечики. Над землей возвышаются зазубренные пики Сьерра-Невады, все еще в снежных шапках, не тающих даже под июльским солнцем.

Карбан склоняется над кустом полыни и собирает пинцетом крошечных черных жуков. Он протягивает мне пинцет и бумажный стакан объемом примерно пол-литра – в таких продают мороженое, только этот с отверстиями для воздуха – и велит собирать жуков, которые нужны для будущих экспериментов. Как научный журналист, я готова снова и снова удивляться, как похожи полевые исследования на художественное творчество. Накануне вечером Карбан сам разложил жуков по кустам, а потом пересчитывал оставшихся к утру и делал вывод, насколько старательно растение пыталось избавиться от хищника.

Но и жукам угрожают хищники.

«Ой, одного поедает божья коровка, – говорит Карбан, на мгновение разочарованный потерей единицы информации. – Ну и ладно! Это жизнь!»

Исследования Карбана показали, как химические вещества, выделяемые полынью, могут быть интерпретированы даже близлежащим растением махорки, и, как та же самая махорка, когда ее листья начинают грызть гусеницы, может вызвать хищников, чтобы те в свою очередь съели гусениц. Он также обнаружил, что кусты полыни лучше реагируют на сигналы своих генетических родственников. Когда полынь получает по воздуху химический сигнал, указывающий на возможное присутствие поблизости опасных хищников, она с большей вероятностью прислушается к предупреждению, если оно исходит от близкого члена семьи.

Как раз в то время, когда я знакомилась с работой Карбана, финский эволюционный эколог Айно Кальске, японский химический эколог Каори Шиоджири и его коллега из Корнелльского университета Андре Кесслер обнаружили, что золотарники, живущие в спокойных районах, где им не особенно угрожают хищники, в редких случаях, когда на них нападают, подают химические сигналы тревоги, которые невероятно специфичны и понятны только их близким сородичам. Но на более враждебной территории золотарники подают сигнал соседям с помощью химических фраз, которые легко понимают все золотарники в округе, а не только их биологические сородичи. Другими словами, эти растения, вместо того чтобы передавать закодированные предупреждения шепотом, используют громкоговоритель. Впервые исследования подтвердили, что подобные химические коммуникации полезны не только для растения, которое их получает, но и для отправителя[77]. Если вы – растение и наступают по-настоящему тяжелые времена, вряд ли вам захочется остаться одному в поле после того, как все закончится. Не с кем будет спариваться и привлечь опылителей. Эти сигналы подают, чтобы их услышали, – вот к чему пришли ученые, показывая, что растения общаются намеренно. А как мы знаем, намерение – это показатель разумного поведения.

Карбан раз за разом находит способы использовать методы, применяемые для исследований поведения животных в отношении растений, и всегда они оказываются действенными. Он приводит результаты исследования певчих птиц, которые, как ему показалось, могут быть применимы к тому, что происходит с полынью. Чтобы выяснить это, он попытался воспроизвести результаты исследования в финской статье. Это сработало. Полынь, когда угроза от жуков в целом невысокая, также использует «частные» средства коммуникации[78], чтобы предупреждать о нападении насекомых только свои семейные группы. По сути, они задействуют «тайные каналы» – химические соединения, которые сложны, специфичны и понятны лишь им и ближайшим союзникам. Но когда уже все сообщество подвергается агрессивному нападению, полынь переключается на «общественные» каналы, подавая более понятные всем сигналы тревоги[79]. Это прекрасно согласуется с тем, что давно известно о певчих птицах. В спокойных местах, где обитает относительно мало опасных хищников, птицы используют крайне специфические песенные фразы[80], чтобы предупредить только свою семейную группу о том, что что-то не так. Но когда птицы сталкиваются с масштабной опасностью, они меняют позывные, издавая тревожные звуки, которые могут понять все в округе, даже представители других видов птиц. Это имеет смысл опять же с точки зрения выживания сообщества: когда под угрозой все в округе, лучше спасти как можно больше своих сородичей, независимо от того, являются ли они членами семьи или нет.

Я задумалась о том, что это означает для растений. Раз это было обнаружено более чем у одного вида, можно предположить, что подобное происходит и у других и даже распространяется на все растительное царство. Это означает, что растения, можно сказать, владеют диалектами и достаточно внимательны к контексту, чтобы знать, когда их использовать. Более того, у них есть отчетливое понимание того, кто является членом семьи, а кто нет. Они в курсе всего, что их окружает, и знают об изменениях статуса своих врагов. Их общение не рудиментарно, а сложно и многослойно, наполнено множеством смыслов.

Способность к изменению сближает растения с нами важнейшими, хотя и грубыми способами. Изменения в нашей жизни, конечно, вызывают различные реакции. Мы оцениваем угрозы и подстраиваем под них реакции.

Но это заставило меня задуматься о различиях между людьми: мы не одинаковы, и наши реакции на угрозы очень индивидуальны. Уровень храбрости или страха, смелости или осторожности у всех разный.

Я и не предполагала, что такое человеческое понятие как «страх» может быть напрямую применимо к растениям, но более осторожный вопрос все же стоило задать: а есть ли подобный спектр реакций и у отдельных растений?

Я была рада узнать, что последние эксперименты Карбана касаются именно этого: он хочет выяснить, есть ли у растений особенности личности. Исследования личностных черт вошли в мир зоологии относительно недавно; за последние 20 лет наука о животных начала всерьез относиться к идее о том, что у отдельных животных есть индивидуальные черты[81] – последовательные, уникальные способы реагирования на окружающий мир – и что они достойны внимания.

Карбан часто общается с коллегами, изучающими черты характера животных, и он пришел к простому, но революционному выводу о том, как подходить к своим исследованиям: животные и растения явно отличаются друг от друга, но мир у них общий. Их повседневные заботы очень похожи: нужно искать пищу, находить партнеров. И всем этим приходится заниматься на фоне того, что другие существа пытаются их съесть. «Если животные справились с какой-то проблемой определенным образом, нелишним будет спросить, есть ли что-то подобное у растений».

Обычно, когда ученые измеряют характеристики организмов – будьто растения или животные, – они смотрят на среднее значение показателей, характерных для всей группы.

По крайней мере последние сто лет в биологии растений отдельные экземпляры внутри вида рассматриваются как копии друг друга. Ни одна индивидуальная черта не имеет значения для науки, которая рассматривает только среднее значение черт всей популяции. Если одна особь слишком сильно отклоняется от среднего значения, ее обычно выбрасывают из исследования как выпадающее значение. «То, что делают отдельные особи, рассматривается как помехи», – объясняет Карбан. Но его работа с полынью отбрасывает значение средних показателей. В исследованиях личности индивидуальные различия рассматриваются как ценные данные. Каждое из них – это точка на спектре поведения. Помеха становится сигналом. «Это противоположный подход: он обращает внимание на различия между отдельными особями».

После долгой работы по изучению того, как кустики полыни посылают друг другу сигналы, Карбан тонко чувствует изменения в этом процессе. Он видит, что обмен не всегда происходит одинаково. Иногда растение подает сигнал бедствия, а соседи не вырабатывают защитных соединений или производят их меньше. По мнению Карбана, это может быть связано с тем, что отдельные растения могут по-разному относиться к риску, а это один из показателей индивидуальности. Некоторые, по его словам, могут проявлять индивидуальность как пугливые от рождения кошки: бурно сигнализируют при малейшем беспокойстве. В этом случае другие растения того же семейства будут относиться к пугливому сородичу как к мальчику, который кричал «Волк!», и игнорировать его. Они не будут производить собственные соединения.

Мы идем по заросшему полынью лугу и беседуем о жизни. Оказывается, Карбан из Нью-Йорка, но живет далеко от родного города. Выяснилось, что он вырос в том же многоквартирном доме в Нижнем Ист-Сайде, где сейчас живет моя мама. Нижний Ист-Сайд в 1960-е годы был неспокойным местом, и от мальчика требовалось всегда быть готовым ввязаться в драку, чтобы защитить себя, или лишиться денег на обед. Карбану это было не по душе. Он называл себя «несклонным к риску». Он не вписывался в окружающий мир или, по крайней мере, всегда чувствовал себя отделенным от него, скептически относясь к его намерениям. Такая белая ворона. Поэтому он проводил много времени, замкнувшись в себе и мечтая оказаться где-нибудь в другом, более дружелюбном месте, за пределами безжалостного городского общества. Как только появилась возможность, он переехал на противоположный конец страны, чтобы изучать сложности существ, не относящихся к миру людей. Он по-прежнему настаивает на том, чтобы почти все исследования проводить на свежем воздухе, в сумбурной реальности непредсказуемых экосистем.