Полная версия

Твои люди, Сокол

На груди Значок «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения СССР», «За активную работу с пионерами»; медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейные – «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», значки «Победитель социалистического соревнования 1973, 1974 гг.», медаль «Ветеран труда».

Это награды за самоотверженный труд, великую любовь к своему делу, человеку с большим добрым сердцем, хранимы и свято оберегаемы.

Пионерия и комсомолия восьмидесятых годов рапортует коммунисту Бороушкиной Е. Н. о своей учёбе, делах, общественной работе, советуется с нею, делится заботами. А из разных уголков страны летят приветственные письма, добрые приветы, приглашения к воспитаннице Вологодского педагогического училища, выпускнице военного 1941 года, однокурснице, любимому учителю и другу, руководителю и доброму наставнику.

И в одном из таких посланий есть строки:

«У русских женщин есть такие лица,К ним надо приглядеться не спеша,Чтоб в их чертах могла тебе открыться,Красивая и гордая душа».Спасибо вам, Екатерина Николаевна, за Вашу работу, за науку, доброту и отзывчивость сердца, щедрость души.

Благодарной памяти Ваших воспитанников, учителей, потомков.

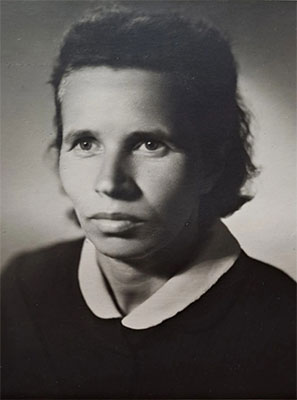

Калинова Полина Ивановна (1923–2006 гг.)

Калинова Полина Ивановна

Полина Ивановна Калинова родилась 5 января 1923 года в д. Королиха Томашского сельского совета Усть-Кубинского района Вологодской области.

В 1940 году окончила Кадниковское педагогическое училище и получила направление для работы в г. Сокол учителем начальных классов, где и проработала до 1978 года до выхода на заслуженный отдых.

В комсомол вступила с 1937 году, в июне 1942 года выдвинута на комсомольскую работу в должности секретаря комитета Комсомола молокозавода, являлась им до 1943 года.

Знаменателен для Полины Ивановны был и год 1944 – она стала членом Коммунистической партии Советского Союза.

С 1944 по 1946 гг. Полина Ивановна работает школьным инспектором Сокольского районного отдела народного образования.

Полина Ивановна в военные годы выполняла и большую общественную работу: отправляла комсомольцев на фронт, собирала тёплые вещи для воинов Красной Армии, вместе с комсомольцами выступала с концертами художественной самодеятельности перед ранеными бойцами в госпитале, который размещался здании Сокольского Дворца культуры бумажников, читала лекции о состоянии положения на фронтах.

Немалый вклад внесла Полина Ивановна в общее дело победы над врагом сбором средств на изготовление самолётов.

Родина высоко оценила заслуги Калиновой П. И., она награждена медалями:

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;

«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;

«За доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

А в 1978 году при выходе на заслуженный отдых её лацканы украсила медаль «Ветеран труда».

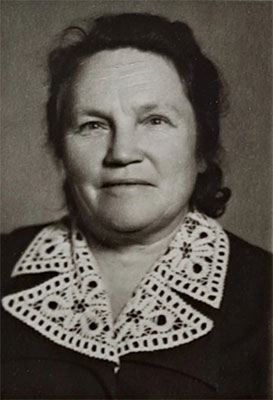

Курехина Галина Андреевна (1918–2006 гг.)

Курехина Галина Андреевна

Галина Андреевна родилась 1 марта 1918 года. Учительницей начала работать с 1937 года.

В годы войны работала в Надемской начальной школе.

В 1943 году была заведующей школы.

В 1945 году приехала в Сокол.

С 1951 года работала в школе № 2.

Преподавательский стаж 36 лет.

В 1940 году Галина Андреевна была избрана депутатом Пельшемского сельского совета депутатов трудящихся первого созыва. Выполняла общественные поручения – была секретарем комсомольской организации, пионервожатой, уполномоченной по займу в годы войны.

Награждена медалью «Ветеран труда».

Смирнова Евстолия Философовна (1920–2005 гг.)

Смирнова Евстолия Философовна

«В 1941 г. в 3 школе начинали мы трудиться. Нам по 20, а директору едва лишь сравнялось 22. В школе нашей разместили тех, что с фронта привозили. Нам отдали на «пока», в самом центре городка деревянный небольшой 2х-этажный дом жилой. В эти трудные года много выпало труда, чтоб военным горьким детям хорошо жилось на свете. Как мы только успевали – колосочки собирали, нас и в гости там ждут. Успевали там и тут…»,

– так начала свои воспоминания Смирнова Евстолия Философовна.[7]

Она окончила Кадниковское педучилище. И с 1942 года стала работать в г. Соколе в школе № 3 учителем начальных классов.

В годы войны помогали в госпиталях, выносили из вагонов раненых, прибывших из Ленинграда. Вели общественную работу. В зимние дни заготавливали для школы дрова. Летом вместе с учениками работали в колхозе.

После войны работала в школе № 1. Заканчивалась свою трудовую деятельность в средней школе № 2.

Общий стаж работы – 38 лет.

Медали:

– «За трудовое отличие»;

– «30 лет Победы в Великой Отечественной войне»;

– «Ветеран труда»;

– «40 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Шарыпова Алевтина Семёновна (1922–2005 гг.)

Шарыпова Алевтина Семёновна

Родилась в 1922 году в Кировской области.

По специальности – историк. В 1940 году окончила Великоустюгское педучилище, работала в школах Усть-Алексеевского района.

Кроме школьной работы вела большую общественную работу, была секретарём комсомольской организации, агитатором.

«В годы войны помогали колхозу – проводили собрания, где знакомили колхозников с обстановкой на фронте. Собирали, готовили и отправляли на фронт тёплые вещи. Работая агитатором, проводила подписку на заём. Летом у учителей отпусков не было. Работала бригадиром мобилизованных (мобилизованными были: технички, учителя из 3-х школ).

В колхозе приходилось открывать дет. ясли. С учениками во время уборки урожая собирали колоски, занимались прополкой льна, зерновых культур. С комсомольцами заготавливали для школы дрова, на субботниках.

В 1944 году вступила в партию. Работала ответственным секретарём в редакции. Муж был партийных работником, поэтому мы часто переезжали. И вот мы в Соколе. 13 лет работала директором начальной школы № 2, а затем учителем истории в средней школе № 2». [8]

Педагогический стаж – 37 лет.

Награды:

– Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»;

– «30 лет Победы»;

– «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»;

– «Ветеран труда»;

– «40 лет Победы»;

– Значок «Отличник народного просвещения».

Щербакова Агния Евгеньевна (1922–1997 гг.)

Щербакова Агния Евгеньевна

Агния Евгеньевна 1922 года рождения, окончила Грязовецкое педучилище.

В 1940–1941 гг. стала работать заведующей начальной школы Грязовецкого района.

В 1945 году вступила в партию.

«Школу ремонтировали сами, заготавливали дрова, помогали совхозу. Жилось трудно, но молодые учителя не унывали». [9]

В годы войны Агния Евгеньевна руководила агитколлективом.

С 1946 по 1948 год была 1 секретарем Лежского РК ВЛКСМ.

Переехав в Сокол, работала директором д/дома. После расформирования д/дома стала работать в школе № 2, где была пропагандистом, секретарем парторганизации.

Награды:

– «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны»;

– «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»;

– «Ветеран труда»;

– Значок «Отличник народного просвещения».

Шкрибинская Лидия Александровна (1921–2001 гг.)

У всех на виду твоё имя – Учитель!

И спрос с тебя строгий и честь высока,

И ноша твоя на миру нелегка.

Шкрибинская Лидия Александровна

Шкрибинская Лидия Александровна родилась 2 апреля 1921 года в семье рабочего.

В 1929 году поступила в среднюю школу № 1 города Сокола, которую окончила в 1939 году.

Обучаясь в школе, в третьем классе стала пионеркой, в начале 1938 года вступила в члены ВЛКСМ. Училась все годы старательно, по окончании средней школы получил аттестат с отличием.

Отличную учёбу сочетала с выполнением общественных поручений: староста класса, председатель совета отряда, член Совета пионерской дружины, ответственный редактор общешкольной газеты «Пионер», пионервожатая, член комитета комсомола школы, в десятом классе – заместитель секретаря комитета ВЛКСМ.

В 1939 году поступила в Московский Государственный педагогический институт имени В. И. Ленина, но учеба была прервана войной.

В феврале 1942 года началась трудовая педагогическая деятельность в школах города: в школах № 3 и № 9 вела биологию и химию, в средних школах № 1 и № 2 – химию, девять лет работала инспектором Городского отдела народного образования, более двадцати лет, общей сложности, заведовала учебной частью школ № 3, № 9, № 12 и № 1.

Законченное высшее образование получила уже в Вологодском педагогическом институте без отрыва от работы. Имеет диплом с отличием.

B тяжелые годы Великой Отечественной войны работала учителем, а затем заведующей учебной частью школы № 3. Школа в то время размещалась в жилом доме по улице Каляева (что против бывшего магазина № 1) и ещё вместе с детской библиотекой № 1. В первый год Великой Отечественной войны пришлось работать в три смены, так как тут же учились и часть ребят из школы № 9.

Трудно было с учебными пособиями, химическими реактивами, с учебниками и тетрадями, но учителя (а коллектив состоя исключительно почти из молодёжи) и учащиеся очень старательно трудились. После уроков и выходные дни сами заготовляли, подвозили и разделывали дрова, чтобы в школе было тепло и уютно.

В летнее время на земельном участке на берегу реки Сухоны выращивали картофель, капусту и другие овощи для горячих завтраков школьникам, весь летний период бригады школьников работали на полях совхоза «Новое».

Большую шефскую работу проводил молодёжный педагогический коллектив и учащиеся школы в госпитале № 1361, размещавшемся в помещении Дворца культуры Сокольских бумажников: помогали при выгрузке раненых из санитарных поездов, писали письма по просьбам бойцов, читали книги, газеты, журналы, помогали по уходу за ранеными. Регулярно выступали с концертами художественной самодеятельности перед ранеными бойцами и командирами.

Молодые учительницы школы под руководством секретаря комсомольской организации (им была Шкрибинская Л. А., одновременно являясь членом ГК ВЛКСМ) организовывали ребят на все эти полезные дела.

В годы Великой Отечественной войны Лидия Александровна была агитатором среди населения в домах по улице капитана Воронина, разделяя радости и горе людей, знакомя с положением на фронтах, с событиями в стране, проводя сбор тёплых вещей для воинов Красной Армии, подписку на военные займы и т. д.

Партия и правительство оценили доблестный самоотверженный труд тысяч советских людей в тылу в период Великой Отечественной войны и в их числе Шкрибинскую Лидию Александровну наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В последующие годы Лидия Александровна была награждена за добросовестность и аккуратность в работе по воспитанию учащихся и руководство педагогическими коллективами школ города медалями:

– «За трудовое отличие» (1953 г.);

– «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970 г.);

– Юбилейной медалью «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;

– Нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» (1957 г.);

– Знаком «Победитель социалистического соревнования 1974 г.» (1975 г. – за создание кабинета химии в школе-новостройке № 2 в кратчайшие сроки).

В декабре 1970 года за заслуги в области народного образования Шкрибинской Лидии Александровне было присвоено почётное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР», вручена грамота Президиума Верховного Совета РСФСР и нагрудный знак.

В 1976 году при выходе за заслуженный отдых вручена медаль «Ветеран труда».

Лидия Александровна член КПСС с марта 1945 года. За 40 лет пребывания в партии выполняла серьёзные общественные поручения: много лет была пропагандистом на Сокольском ЦБК, в госбанке, членом партийного бюро школ, где работала в течение пяти лет – секретарь партийной организации городского исполнительного комитета депутатов трудящихся и ряд лет член бюро этой партийной организации, была активным лектором общества «Знание».

За всю эту общественную и производственную работу многократно поощрялась «Почётными грамотами» областного комитета коммунистической партии Советского союза и городского комитета КПСС, а также горисполкома, премиями, подарками, годовой подпиской на журналы.

Будучи на заслуженном отдыхе, выполняла поручения партийного бюро: работала агитатором среди населения, три года работала в комиссии контроля за деятельностью администрации.

35 лет жизни отданы школе, ученикам, которые с благодарностью вспоминают свою учительницу.

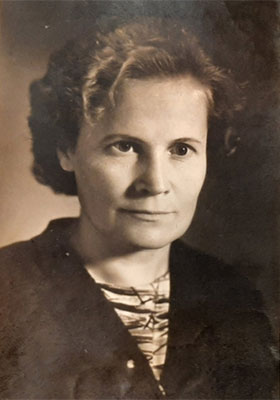

Чуева (Кочурина) Полина Николаевна (1920–1979 гг.)

Чуева Полина Николаевна

На меня с фотографии смотрит привлекательная женщина. Целеустремлённый взгляд, чуть затаённая улыбка, умные, добрые глаза, аккуратно уложенная причёска, а также одежда: тёмный жакет с блузкой – всё говорит о том, что перед нами фотопортрет интеллигентного человека – учителя.

С трепетом и волнением рассказываю вам об учителе Полине Николаевне Чуевой, которая сыграла большую роль в моей судьбе.

Полина (Павла) Кочурина родилась 4 сентября 1920 года в деревне Горка Кокошиловского сельсовета Сокольского района в крестьянской семье. Семья была большая: отец, мать, сын и 3 дочери. Павла – младшенькая. Когда ей исполнилось 12 лет, семью настигло большое горе: умерла мама.

Павла окончила Кокошиловскую семилетнюю школу, затем Грязовецкое педучилище, по окончании которого получила направление на работу в Кумзерскую начальную школу Харовского района. В школе молодую учительницу стали называть Полиной. Так за ней и закрепилось это имя на всю жизнь.

Из-за болезни отец переехал в город Сокол к старшей дочери. В 1940 году Полина Николаевна также переехала в Сокол и была принята учителем начальных классов в школу № 3 (здание современного педагогического колледжа).

Первого сентября 1940 года она вошла в свой первый класс. Зашла и растерялась. Тридцать пар любопытных глаз смотрели на неё с ожиданием. На учительском столе стоял скромный букет цветов. «Здравствуйте, дети, давайте знакомиться…» И пошли дни за днями. Первоклашки полюбили Полину Николаевну, ходили за ней «хвостиком». Она была строгая, но добрая и душевная. Прошел первый год работы в школе. Большие планы были на летние каникулы, но им не суждено было сбыться.

Когда началась война, в здании школы разместился госпиталь, а учеников перевели в наскоро оборудованные классы жилого дома на улице Каляева, д. 15. В Соколе ввели комендантский час, затемнение, продовольственные карточки. Во многих семьях поселился голод, не было одежды. Полина Николаевна часто отдавала выдаваемую в школе «похлёбку» голодным ученикам, хотя у самой от голода в глазах «плавали» звёздочки, и кружилась голова. Зимой в здании школы было очень холодно: замерзали чернила. В одну из военных зим Полина Николаевна отдала свои валенки ребёнку, у которого не было зимней обуви.

Осенью 1941 года директор школы предложила классу Полины Николаевны взять шефство над одной из палат в госпитале, который размещался в их родной школе. Ребята встретили известие с восторгом и сразу стали готовить незамысловатые подарки раненым. Каждый взял с собой листок из самодельной тетрадки и химический карандаш. Палата, в которую привели второклассников, оказалась их родной классной комнатой.

Зайдя в палату, они робко топтались у порога. Тут стояло много кроватей, на которых сидели и лежали забинтованные бойцы. Видя растерянность детей, один из раненых сказал: «Ну, чего, воробышки, присмирели? Проходите, не стесняйтесь». Вскоре школьники сидели на кроватях раненых, с кусочками сахара в руках, читали стихотворения, пели песни, писали письма на принесённых листочках. Солдаты украдкой смахивали слёзы, видя, как ребятишки старательно выводят буквы. Они вспоминали дом, своих детей.

Школьники с Полиной Николаевной стали долгожданными гостями в госпитале. Ребята рассказывали о своих делах, об учёбе, о том, как собирали книги для госпиталей и деньги на постройку самолёта, как в детском саду делали горку для малышей. Эта дружба продолжалась и после возвращения раненых на фронт.

Каждой весной Полина Николаевна с учениками сажали грядки с морковью, луком, свёклой, картошкой для улучшения питания. Летом Полина Николаевна работала в пионерских лагерях.

После войны Полина Николаевна работала учителем начальных классов в школе № 12 города Сокола.

В 1951 году Полина Николаевна вышла замуж за участника Великой Отечественной войны Чуева Вадима Валерьяновича. Месяца через два к ним из детского дома привезли брата и сестру – подростков, не предупредив, не спросив разрешения.

Ребятишек высадили на станции Сухона и одних отправили искать брата Вадима. Проблуждав весь день по городу, дети всё-таки нашли улицу и дом, где жил брат с молодой женой. Несмотря на трудности послевоенного времени, Вадим с Полиной приняли детей в свою семью.

«Так я встретилась со старшим братом и его женой Полиной. Умыли нас с дороги, накормили. О чем шел разговор у молодых ночью, знают только они. Но нас не отправили обратно в детский дом, мы остались в Соколе. И получилась семья, в которой новоиспеченные «родители» были старше своих «детей» всего на 16–18 лет. Уже «готовеньких» детей надо было одеть, обуть, собрать в школу.

Только повзрослев, я поняла, какое надо иметь большое доброе сердце и душу, чтобы принять в семью чужих детишек, не имея своего угла». [10]

В 1952 году у молодой семьи Чуевых родился сын Николай.

В 1950-х годах Полина Николаевна Чуева работала в школе № 12, директором которой был Сергей Васильевич Говорухин. Вместе с Полиной Николаевной работали прекрасные учителя: Лидия Александровна Шкрибинская, Фауста Алексеевна Трифонова, Николай Васильевич Волынцев, Александра Николаевна Брызгалова. Школа была небольшая, семилетка. Коллектив преподавателей дружный. Полина Николаевна любила школу, ребят. Дома только и разговоров было, что о школе.

Вспоминались и интересные истории. Один раз Полина Николаевна рассказывала: «Один мальчик никак не мог научиться читать. Вызвали его к доске. Он стоит и читает: «у» – да – «х» – да – «а» (уха). Ну, что вместе получилось? Он мнется, молчит, думает. А другой парнишка руку изо всех сил тянет. Знает, значит. Спрашивает его Полина Николаевна: «Что получилось?». «Суп!», – радостно ответил тот».

Особенно трудно было с первоклашками в начале учебного года. Тогда дети были в основном «домашними» (не хватало детских садов), не привыкшие к режиму. Они могли встать во время урока и уйти домой, заявив, что у них бабушка пироги печет. К каждому ребенку Полина Николаевна пыталась найти особый подход. Она знала, что происходит в той или иной семье ребёнка, посещала семьи учеников, и, видя неблагополучие или бедность, где хлеб едят не досыта, сильно переживала. Полина Николаевна обращалась в родительский комитет, к директору школы, добивалась, чтобы нуждающимся оказали материальную помощь или выделили бесплатное питание детям. Сама между тем следила, чтобы завтраки съедались полностью, чтобы не оставалось в кружках молоко (в те годы детям давали его бесплатно по стакану).[11]

В свободное от уроков время П. Н. Чуева ходила с ребятами в лес, так как природу очень любила. Где-нибудь на лесной поляне школьники начинали веселую возню, играли, собирали опавшие листья, складывали из поздних цветов букеты, дарили их учительнице. Все были добры, внимательны друг к другу, веселы и отзывчивы. В такие минуты завязывались душевные отношения между учителем, старшим другом и наставником, и учениками. Ребята отвечали любимой учительнице взаимной дружбой, доверчивостью, любовью всего своего детского сердца. Где-нибудь у елочки они шептали Полине Николаевне свои секреты, доверяли тайны. А вечерами, после уроков, обязательно провожали домой, старались не показать, что им тяжело нести её сумку, полную тетрадей. На праздники дети дарили подарки, сделанные своими руками: открытки со стихами собственного сочинения, картинки, альбомчики-гербарии, где во всей красе размещались засушенные ромашки, васильки. Полину Николаевну умиляли самодельные игрушки учеников. А в день первого сентября стол учительницы был буквально завален цветами. И не только астрами, георгинами, гладиолусами, но и полевыми. Класс некоторое время напоминал оранжерею.

Как-то раз Полина Николаевна заболела, и был ее день рождения. Ребята-третьеклассники пришли домой. Принесли много цветов, читали учительнице стихи, пели песенки. Даже сценку сыграли. А потом все вместе пили чай. Полина Николаевна радовалась за свой дружный, неравнодушный класс.

В 1954 году закрылась школа № 12, Полина Николаевна Чуева перешла на работу в школу № 1, затем работала в школе № 2. Она чутко и внимательно относилась к каждому ребёнку, постоянно заботилась о своих учениках. Ребята любили свою учительницу.

Характер у Полины Николаевны был очень общительный. Поэтому в доме Чуевых всегда было много народу. Приходили друзья, соседи. Бедность обстановки и угощения никого не смущали. Разговоры велись за чаем у самовара – большого, ведерного, как раньше называли. Взрослые обсуждали прочитанные книги, новости. Замечательным рассказчиком была Маргарита Евстафьевна Исаева, которая много путешествовала и красочно всё описывала.

Отец Полины Николаевны Чуевой хорошо играл на скрипке, но своей скрипки у него не было. Как-то узнав об этом, Маргарита Евстафьевна вместе с другой учительницей пришли в гости и принесли с собой две скрипки. Какой это был вечер! Звучание волшебного инструмента в простой скромной квартире! На праздники в доме Чуевых всегда звучала музыка. Муж Полины Николаевны неплохо владел семиструнной гитарой. Супруги обладали музыкальным слухом и голосом. Дуэт звучал замечательно!

Полина Николаевна была очень увлечённым человеком. В 1957 году, когда в СССР запустили первый искусственный спутник Земли, она не упускала ни малейшей подробности об этом событии. Слушала любую информацию, звучавшую из репродуктора. Этим «заразила» и школьников, сердца которых наполнялись гордостью за нашу страну, за то, что мы первые в космосе. Все гордились своей могучей Родиной.

Со своими учениками Полина Николаевна собирала различные коллекции, делала книжки-раскладушки, оформляла альбомы. У нее под руками всегда было много методической литературы. Неизменно выписывались «Учительская газета», журнал «Начальная школа». С большим уважением Полина Николаевна отзывалась о коллегах-учителях.

П. Н. Чуева награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Полина Николаевна – ветеран педагогического труда, её педагогический стаж – 37 лет.

В 1975 году Полина Николаевна Чуева вышла на пенсию, а через четыре года, 5 октября 1979 года, её не стало.

В последний путь её пришли проводить учащиеся 6 класса – последнего выпуска любимой Учительницы. Она ушла из жизни, оставив свой след на земле в делах, поступках, учениках, детях, внуках.

Человек за свою жизнь встречает много людей, большинство из которых он может просто забыть, но только не своих учителей, так как они вкладывают свой огромный труд, свою любовь в каждого из нас.

Мы всегда должны помнить о своих учителях!

С. Р. Глухова, 2021 г.

Сокольчане: истории мужества и отваги

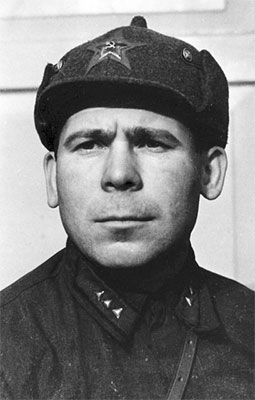

Первый сокольский Герой Поросёнков Павел Фёдорович (1912–1976 гг.)

Поросёнков Павел Фёдорович