Полная версия

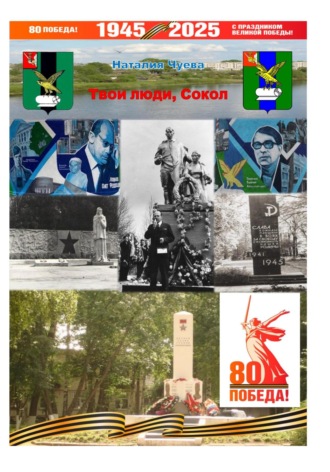

Твои люди, Сокол

Наталия Чуева

Твои люди, Сокол

От автора

В дни 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. выходит эта книга памяти о людях Сокола и Сокольского округа.

В основу книги вошли мои статьи о наших земляках ветеранах и детях войны, опубликованные в газете «Сокольская Правда», материалы бесед с участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла, а также неопубликованные ранее материалы и изыскательские работы коллектива учащихся БОУ СМО «ООШ № 2» по проекту «Имя в истории Сокола».

Первым руководителем этого проекта в 2016 году была учитель истории Глухова Светлана Рафаиловна. Именно она начала эту огромную исследовательскую работу совместно с учениками Александрой Карпуниной и Владиславом Носаревым. (см. об этом подробнее в статье о проекте).

Затем в 2023 году проект продолжил советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школы № 2 Гомзяков Дмитрий Владимирович, который выступил редактором и составителем этого издания книги. Главными же помощниками педагога в поиске и обработке информации для настоящей книги выступили учащиеся Никита Лукичев и Матвей Михеев.

Стоит отметить, что, помимо вышеуказанного материала, в книге также собраны краеведческие очерки об истории и развитии нашего города Сокола и Сокольского муниципального округа.

Хочу поблагодарить всех, кто помогал в сборе, составлении и редактировании информации, а также в том, чтобы «Твои люди, Сокол» смогла появиться на свет в год 80-летия Великой Победы!

Наталия ЧуеваВступление

Время, как река, уносит с собой воспоминания, но память о героизме и жертвах, принесенных на алтарь свободы, должна оставаться с нами навсегда. Книга «Твои люди, Сокол» посвящена правнукам победителей Великой Отечественной войны 1941–1945 годов – тем, кто унаследовал не только имена своих предков, но и их мужество, стойкость и любовь к Родине.

Это не просто история о людях и войне, это наставление будущим поколениям. Мы живем в мире, где ценности и идеалы, за которые боролись наши деды и прадеды, могут быть забыты или искажены. Мы призваны помнить о том, что настоящая сила заключается не только в победах на полях сражений, но и в способности передавать эти уроки из поколения в поколение.

С каждым новым днем мы становимся свидетелями изменений в нашем обществе, и именно поэтому важно не терять связь с историей. В этой книге вы узнаете о судьбах тех, кто сражался за свободу, и о том, как их подвиги продолжают вдохновлять нас сегодня. Пусть «Твои люди, Сокол» станет путеводителем для молодого поколения, напоминая о том, что настоящая Победа – это не только триумф на войне, но и мирная жизнь, наполненная уважением, пониманием и любовью к своим корням.

Проект «Имя в истории Сокола»

Проект под таким названием оформился к 85-летию города Сокола и района. Главной целью ставит сохранение памяти о людях сокольской земли.

Творческой, нестандартной идее о сохранении исторического наследия чуть больше года.[1] Родилась она в стенах школы № 2 (еще в 2015 году), объединив людей разных возрастов. Но старт доброго дела, связанный с именем одного человека, стал первой ступенькой для продолжения начатого. Судите сами.

Эмоционально-трогательное настроение на мероприятии чувствовалось во всем! По сценарию звучали стихи и музыкальные произведения земляков о малой родине, о военных сестрах милосердия в исполнении школьников, на экране «оживали» документальные кадры, архивные черно-белые фотографии, цветные фотоотчеты… В самом начале ведущая, заместитель директора по воспитательной работе учебного заведения Светлана Валентиновна Лукина, представила «неслучайных» гостей – ветеранов, которые откликнулись сердечными воспоминаниями о современниках.

Светлана Рафаиловна Глухова как руководитель социального проекта уточнила, что инициатива узнать как можно больше сведений об Отличнике здравоохранения, награжденном медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», Николае Андреевиче Куксёнке принадлежит известному краеведу Наталии Валерьяновне Чуевой и учителю Олегу Игоревичу Черепанову.

«Когда мне предложили начать с плана и названия, я еще не знала тогда, чем буду детей увлекать. Ведь в открытом информационном доступе очень мало сведений. Но учащиеся оказались ребятами любознательными и отзывчивыми. Основную исследовательскую работу вели Александра Карпунина и Владислав Носарев. Они изучали документы архивного отдела администрации района, музея, все вместе нередко листали подшивки старых газет в библиотеках», – рассказывала Светлана Рафаиловна.

Да, по крупицам дети собирали цифры и факты, записывали воспоминания, документально оформляли. Таким образом, некоторые из них впервые прикоснулись к живой конкретной истории. «Теория» изучаемой темы дополнилась «практикой». Об этом отдельное слово.

Николай Андреевич Куксёнок похоронен на сокольском кладбище. Его могила не из разряда «заброшенных», но так как родные из Волгограда приезжают нечасто, требовалось благоустройство. Взрослые рассказали об этом, и желающих участвовать в субботниках оказалось предостаточно: раз надо, значит надо!

По-моему, важно, что дети шли навести порядок на могилу не к безымянному человеку, а к Доктору, о котором к тому времени знали практически все. Не в этом ли состоит функция воспитания патриотизма и любви к родному краю?!

У старшеклассников месяц за месяцем увеличивался багаж знаний о Докторе: Николай Андреевич – замечательный хирург-новатор, провел тысячи операций, спасая жизни… Он прекрасно владел пластической хирургией, в 1950-е годы практиковал операции с пересадкой кожи ожоговым больным. Его жена Ирина Николаевна – тоже медик, в 1947 году трудилась начальником станции переливания крови в Соколе, а позже – врачом-онкологом. В подшивках газет дети прочитали много добрых отзывов о помощи людей в белых халатах.

Девятиклассник Владислав Носарев в 2016 году на районном заседании «круглого стола» на тему о патриотическом воспитании от имени учащихся школы № 2 обратился к депутатам Муниципального Собрания с просьбой поставить мемориальную доску Николаю Андреевичу Куксёнку на ул. Советской, 92.

Наталия Валерьяновна Чуева, подсказав школьникам идею, не отошла в сторону, на любом из этапов консультировала. А в социальных сетях вела переписку с родственниками Куксёнка. Сыновья, Евгений и Игорь, продолжили династию, оба имеют звания заслуженных врачей, кандидатов медицинских наук. Внучка Юлия Евгеньевна – тоже врач…

Известно, что в биографии семьи есть факт отъезда в 1957 году в г. Сталинград, но в 1959 году они возвращаются в Сокол, и Н. А. Куксёнку предложили возглавить коллектив горбольницы № 2.

Не случайно на первой встрече, открывавшей реализацию проекта, присутствовал Заслуженный врач, кандидат медицинских наук, коренной сокольчанин Альберт Александрович Волков. Он рассказывал о себе и очень много – о своем учителе Николае Андреевиче. В 1999 году к 40-летнему юбилею лечебного учреждения А. А. Волков инициировал открытие Галереи портретов хирургов. Первый, безусловно – русский хирург Николай Пирогов. В череде именитых сокольчан – портрет Николая Куксёнка.

Чуть больше года прошло… В кадре документального фильма звучит жизнерадостный голос доктора Волкова. Но в 2016 году, к сожалению, Альберта Александровича не стало…

Вся его жизнь – пример беззаветного служения любимой профессии, людям. В 1960 году после Ярославского мединститута молодой врач вернулся в Сокол. За 35 лет на посту главврача горбольницы № 2 он был наставником для молодых коллег. Известные сокольские врачи В. А. Корытов, С. А. Белов, Д. М. Маеров считают Волкова своим учителем (и гордятся этим!) не только в профессиональном плане, но и в отношениях с коллегами, пациентами. Коллектив больницы № 2 всегда занимал лидирующие позиции в области. А. Волков стремился, чтобы в Соколе появлялось самое современное оборудование, аппаратура для скорейшего выздоровления больных. Реанимация второй больницы была не только лучшей в области, но во всем Северо-Западном регионе.

Уходят люди… А. Волков останется Хирургом с большой буквы. Его память почтили минутой молчания.

И логично, что следующим к микрофону вышел Почетный гражданин г. Сокола, Отличник здравоохранения Сергей Алексеевич Белов. Он пришел в профессию в 1970 году. Сергей Алексеевич сказал, что его учителя А. Волкова отличали задор, трудоспособность, желание быть впереди планеты всей: «Он научил нас нормально работать, отдавать все свои силы профессии, которую выбрали… Во времена Волкова сокольская хирургия имела очень высокий уровень! К нам приезжали учиться. У коллег есть намерение открыть мемориальную табличку в память об Альберте Александровиче на здании больницы № 2. У медиков есть достойная смена. Профессия наша не очень престижная и денежная, но благородная. Хочу пожелать вам, ребята, не забывать, что есть такая профессия».

А когда ведущая озвучила решение: «Следующим человеком в проекте «Имя в истории Сокола» будет Альберт Александрович Волков», и школьники, и гости громко аплодировали в поддержку.

Председатель совета ветеранов работников культуры Валерия Александровна Цуварева, на чью долю выпало военное детство, назвала врачей посланцами Бога на Земле, прочитала трогательные поэтические строки. И пошутила: «Я сегодня среди вас самая древняя», т. к. знала Николая Андреевича Куксёнка, а мое детство на Невском проспекте в Соколе прошло вместе с Альбертом Александровичем Волковым. Помню его выступление год назад с этой трибуны. Как хорошо он выступал, он дал вам совет: «Учитесь получше и поступайте в медицинские вузы». Он был добрый, внимательный, искренний человек.

Что главное в истории? – обратилась к аудитории Наталия Валерьяновна Чуева. И тут же ответила: это люди, те, что жили и сейчас с нами. Хорошо, если инициативу школы № 2 подхватят другие учебные заведения. Это особенно важно в юбилейный для Сокола и района год. Многое зависит от ветеранов, от того, как они общаются с детьми и внуками, сколько рассказывают об интересных страницах малой Родины. Это важно, иначе в небытие уйдут многие факты и цифры. У нас есть немало кандидатов для новых проектов. Это труженики – бумажники, учителя, врачи, строители… Замечательно, что учащиеся педагогического колледжа уже изучают историю жизни Героя Социалистического труда Николая Николаевича Шилова.

Ветеран педагогического колледжа Раиса Валентиновна Ципилёва также согласна, что историю делают люди, ведь есть понятие «личность в истории». Предложила список земляков расширить по отраслям: «Везде есть люди, достойные памяти!»

Наталья Сергеевна Черепанова, главный специалист управления образования, назвала работу над проектом очень правильной: здесь есть и краеведческие исследования, и практическая помощь в уходе за могилой. А продолжение традиции видится ей в наглядном увековечивании памяти.

Когда материал готовился к печати, стало известно, что индивидуальный предприниматель, депутат Николай Олегович Коновалов так откликнулся на призыв школьников и районного совета ветеранов: «Готов оказать практическую помощь в увековечивании памяти заслуженных земляков – об изготовлении и размещении мемориальной доски на здании больницы № 2, где долгие годы плодотворно трудились замечательные врачи Николай Андреевич Куксёнок и Альберт Александрович Волков».

Поступок, достойный коренного сокольчанина.

Без «Сокольчанки» жить скучно

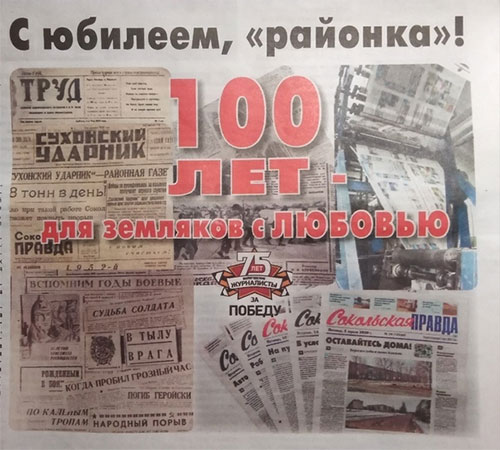

Первая полоса номера газеты «Сокольская Правда» к 100-летнему юбилею. Фото из статьи 2020 года «С юбилеем, «районка»!».

Старые газеты. Сколько информации о былом хранят они! Перелистывая их, задумываешься о значении печатного слова в нашей жизни. Приходится только удивляться, как много ценных правдивых сведений содержится на пожелтевших от времени страницах.

Как помню, в нашей семье «Сокольская правда» была всегда. В пионерском детстве просматривала и читала детскую страницу, посвященную делам пионеров и школьников. Даже в то далекое время, как-то написав заметку, с нетерпением ждала, когда ее напечатают, а после ходила гордая и счастливая.

Позднее, но не так часто, тоже приходилось сотрудничать с газетой по долгу службы. Было приятно, когда заметки читали и давали отзывы читатели. Но в то время и предположить не могла, что моя жизнь после выхода на пенсию будет связана с нашей газетой.

1997 год. Финансисты праздновали 60-летний юбилей финансовой системы Вологодской области. Журналист газеты «Сокольская правда» Р. В. Сиземская попросила написать о коллегах-финансистах. После некоторого колебания согласилась. Получилась длинная и «нудная» летопись. После «обработки» ее журналистом статья читалась легко.

Удивившись такому преобразованию, решила попробовать еще. Вроде стало получаться, благо работники редакции щедро делились своими тайнами мастерства.

Практически каждый человек, отработавший в коллективе всю жизнь, при уходе на пенсию знает, как трудно привыкать к мысли, что наступил «постоянный выходной». И каждый ищет, чем бы кроме домашних хлопот занять себя. Такие мысли были и у меня. Приглашение к сотрудничеству с газетой обрадовало и взволновало. Смогу ли? Римма Васильевна успокоила и посоветовала написать серию рассказов о людях с трудной судьбой. С этого момента с «Сокольской правдой» связана тесными узами.

Встречаясь с людьми, для своих публикаций впервые узнала очень многое по истории города, его улиц, деревень. Увлечение краеведением, издание книг – это тоже результат сотрудничества с газетой. Она помогает осуществлению добрых дел, дает информацию. Так было, когда сокольчане решили установить Поклонный крест на улице Школьной, увековечить память о детях, сгоревших во время войны, когда на публикации газеты о людях, попавших в беду, последним оказывается помощь.

В 2025 году «Сокольская правда» празднует 105-летие со дня выхода в свет первого номера. В городском архиве сохранились подшивки за многие годы. Просматривая их, особенно за предвоенные, военные и послевоенные годы, удается проследить историю развития Сокола. В них опубликованы подлинные документы об образовании улиц, по их названию, о преобразованиях и исчезновениях отдельных предприятий, организаций, учреждений. Письма с фронта и на фронт, небольшие заметки сокольчан вызывают священный трепет.

Для меня газета, как, впрочем, и для многих других, не только источник информации, но добрый друг и советчик. Как говорится, без нашей «Сокольчанки» жить скучно.

Делают газету увлеченные, грамотные, добрые, отзывчивые, любящие сокольскую землю и ее людей, специалисты.

Я благодарна судьбе, что она свела с газетой, которая дала возможность чувствовать себя занятой и нужной людям.

Сокол довоенный

Бумажная фабрика «Сокол» 1931 год. Фото из группы ВК «Старый Сокол» https://vk.com/old_sokol

Период становления Сокола, как города до начала войны совсем небольшой, каких-то девять лет. Но это годы очень бурного развития, богатые событиями.

1932 год. Рабочий поселок получил статус города и состоит в основном из прилегающих деревень Соколово, Карпово, Медведево, Енса, Бердинка, Рассоха, Анциферка, Лесобаза и т. д. Улиц немного: Невский проспект, начинающаяся ул. Советская, Школьная, Фабричная, Инженерная, Садовая, Железнодорожная, Б. Кооперативная (М. Горького), Техническая. До 1932 года плана генеральной застройки поселка не было. Схему планировки утвердили 25 марта 1932 года и уже начали застройку улиц Каляева, Банковской (Комсомольской), Типографской (40-летия Октября), Дубительской (Беднякова) и других согласно этому плану.

Образовались новые поселки: Октябрьский, Пионерский, Красномайский, Пролетарский, Свердловский, Малютинский, Молокозавод, Новый.

В 1934 году в городе насчитывалось 35 улиц (без поселков и кварталов). В поселках вместо улиц были квартала. Для справки: в Соколе на 1 января 2006 года 212 улиц и переулков.

Правда, некоторые улицы существуют только на карте города, домов на них нет. Так, на улицах Октябрьской, Сухонской, Пионерской и других бывшего Красномайского поселка дома снесены и на их месте зеленая зона.

В 1938 году заканчивается строительство больницы № 1, начались занятия в школах № 7 (начальная школа в лесобазе), № № 6, 9, 3, в молочном техникуме. В городе и районе идет борьба с неграмотностью населения в соответствии с Декретом Совета Народных Комиссаров (СНК) «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР» от 26 декабря 1919 года. Введено обязательное всеобщее начальное образование.

Если в 1917 году в районе было 28 начальных школ, то в 1940 году их 54, в т. ч. 5 средних, 14 неполных средних и 35 начальных школ. Неграмотных и малограмотных в 1939 году насчитывалось 2033 человека в районе и 1085 в городе. По ликвидации неграмотности работало 43 культармейца из числа актива учителей. Платных работников было 29 человек. (В 1936 году введено обязательное семилетнее образование).

В этот период построено 2 бани: в поселке «Сокол» и на улице Дубительской (Беднякова). Построены детский санаторий, новый Дом Советов, ясли № 6, открыта детская техническая станция. При домах культуры открылись детские дома культуры, со множеством различных бесплатных кружков. Так, детский дом культуры им. Куйбышева в 1940 году посещало около 200 ребят. Был драмкружок, где готовили спектакли, хоровой, фортепьянный, струнный, физкультурный, стрелковый и другие.

Промышленность развивалась быстрыми темпами, вводились в строй новые предприятия, создавались артели. В 1940 году на заводе им. Куйбышева выработано целлюлозы в 2,3 раза больше, чем в 1917 году, а на заводе им. Свердлова только за один год производится целлюлозы в 4 раза больше, чем в 1917 году.

Построены промышленные предприятия: 2 дубильно-экстрактных завода № № 10 и 13; завод сгущенного молока, завод нефтетары, построены ремонтные мастерские, закончено строительство хлебозавода № 2. Начата постройка двух спиртово-гидролизных заводов. В 1940 году в Соколе работало 9 промышленных предприятий союзного и республиканского подчинения. По сравнению с 1932 годом продукции производилось в 2 раза больше, а по сравнению с дореволюционным периодом в 12,5 раза. Бюджет за девять лет вырос в 10 раз.

Сокол имел три больницы, две врачебные амбулатории, четыре зубоврачебных кабинета и один зубопротезный. На здравоохранение расходовалось средств в 33 раза больше (к 1931 году). В городе 13 детсадов и 9 детских яслей на 1255 детей.

Построен первый каменный жилой дом с благоустроенными квартирами для рабочих завода им. Куйбышева, количество жилых домов увеличилось в два раза, их 2195 с жилой площадью 131158 кв. м.

Стране требовались квалифицированные рабочие. Повсюду образовывались ремесленные училища. Сокол не стал исключением. В 1940 году созданы ремесленное училище № 2 и ФЗО № 6. Согласно Указу Президиума Верховного Совета «О государственных трудовых резервах СССР» провели призыв молодежи в ремесленные и железнодорожные училища.

Начали строительство дороги улицы Советской, соединяющей два поселка. Решением горисполкома от 19 ноября 1940 года жилые кварталы преобразовали в улицы: Некрасова (кв. № № 15, 20, 25, 30, 33, 36), Папанинцев (№ № 16 и 19), М. Переулок, Пригородная, Свердловская, Овражная, переулки Парниковый, Дорожный, Комсомольский, Тупиковый, Добролюбова.

Гордостью Сокола того времени были Р. С. Лысков – депутат Верховного Совета СССР, А. Р. Зиничева – депутат Верховного Совета РСФСР, Н. С. Драницина – орденоноска, зам. директора завода молочных консервов, Н. Н. Кошинин – инициатор стахановского движения, П. Ф. Поросёнков – Герой Советского Союза.

Дом Советов, г. Сокол, ул. Советская, д. 30. Фото редакции газеты «Сокольская Правда»

В газете «Сухонский ударник» № 32 за 1940 год опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР от 5 февраля следующего содержания: «За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание Героя Советского Союза Поросёнкову Павлу Федоровичу, с вручением ордена Ленина и «Золотой Звезды Героя». Он, после гибели командира, принял командование ротой на себя. В течение девяти часов вел бой с белофиннами до подкрепления. (П. Ф. Поросёнков работал в Сокольском райисполкоме, в дорожном отделе).

У Дома Советов был митинг, на котором присутствовала жена Анна Тимофеевна Поросёнкова. В адрес Героя отправлена приветственная телеграмма. Позднее, в конце февраля П. Ф. Поросёнков приезжал в Кадников.

1941 год. Планы по развитию города и района большие. Начались изыскательские работы и предполагаемое на имеющейся базе строительство гидроузла «Знаменитый» второй плотины и гидростанции. Планировалась сдача в эксплуатацию черепичного завода, от которого колхозы и совхозы получат 350 тыс. штук черепицы. Планировалось строительство новых цехов на мясокомбинате. Должно быть организовано производство мыла, клея, колесной мази, роговых и других изделий. Кирпичный завод Кадникова должен выпускать 500 тыс. шт. кирпича-сырца и 400 тыс. шт. кирпича. Сокольский рыбзавод на базе полного использования рек Пельшмы, Двиницы, Шореги будет производить 500 ц. рыбной продукции. В Кадниковском горпромкомбинате увеличится производство гончарных изделий, валяной обуви, телег, щепных и бондарных изделий. Планировалось открытие завода по выработке дегтя.

Начавшаяся Великая Отечественная война остановила мирное развитие города и района на целых четыре года. Многие добрые дела остались невыполненными. Вся жизнь сокольчан, как и всей страны, была подчинена одной задаче «Все для фронта, все для Победы».

(Использованы материалы музеев, архива, публикации газеты «Сухонский ударник» за 1932–1941 годы, книга О. Лощилова «Мой Сокол»).Вехи истории сокола в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

1941 год:8.07.1941 г. – прибытие первого эвакогоспиталя № 1361 в Сокол.

17.07.1941 г. – начало строительства аэродрома в Кадникове силами местного населения, в том числе школьников.

16.07.1941 г. – введена светомаскировка.

17.09.1941. г. – Проведен первый воскресник на Сухонском ЦБК.

(Всего с 1941–1945 гг. – отремонтировано 12606 пар белья, 14917 пар обуви, 122447 пар обмундирования).

1942 год:Введены продовольственные карточки: рабочим 500 грамм, служащим 400, иждивенцам 200.

Кузнец П. Бобров внес в фонд обороны 5,0 тыс. руб. (при зарплате 300 руб.).

В этом году смертность превысила рождаемость в 5 раз.

Сокольский комбинат освоил производство светонепроницаемой, курительной и телеграфной бумаги. Освоен выпуск бумаги, заменяющей бинты и вату.

На Молкомбинате изобретено оборудование для размола и варки гороха, изготовления брикетов каши.

Собрано и передано в фонд обороны 240,0 тыс. руб., колхозники сдали в фонд 238 кг шерсти, 445 шт. овчин, 3605 л. молока, 1769 кг мяса, школьники отправили на фронт 112 кг сушеных грибов и 175 кг ягод.

1943 год:На имя председателя колхоза имени Кирова пришла правительственная телеграмма И. В. Сталина с благодарностью труженикам колхоза за передачу 315 тыс. рублей на танковую колонну «Вологодский колхозник».

10.04.1943 г. – создание инициативного детского дома в с. Архангельском.

1944 год:19.02.1944 г. – на Сокольском бумкомбинате создан специальный цех по изготовлению корпусов мин.

1945 год:С окончанием войны госпитали города перестали принимать раненых и отправляли вновь прибивших больных в другие госпитали, в Вологду.

Май 1945 г. – расформирован эвакогоспиталь № 1361.

Ноябрь 1945 г. – расформирован эвакогоспиталь № 3346.

Война и судьбы

Врачи Сокола

Куксёнок Николай Андреевич (1912–1963 гг.)

Николай Андреевич Куксёнок

Родился в 1912 г. в д. Дубняки Навлицкого сельсовета Ветринского района Полоцкой области. Закончил неполную среднюю школу.

С 1930 по 1934 г. работал учителем начальных классов неполной средней школы в Ветринском районе.

В 1936 г. уехал в г. Ленинград, работал на заводе ГИПХ (Государственный институт прикладной химии) рабочим-химиком и одновременно учился на вечернем рабфаке.