Полная версия

Твои люди, Сокол

В 1936–1941 гг. Куксёнок Н. А. – студент лечебного факультета 1-го Ленинградского медицинского института.

С июля 1941 года (по 1957 г.) Николай Андреевич работал главным врачом и заведующим хирургическим отделением Сокольской городской больницы № 1. Провёл огромное количество операций. За работу в годы войны награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В 1946 г. Куксёнок Н. А. женился на выпускнице Ярославского медицинского института Разнотовской Ирине Николаевне, которая работала начальником станции переливания крови г. Сокола, врачом-хирургом Сокольской поликлиники, врачом-онкологом городской поликлиники и Сокольской больницы.

В семье Куксёнков вскоре родился сын Игорь (1948 г.), затем сын Евгений (1953 г.). Семья проживала на улице Советской, дом 22.

В 1957 г. Н. А. Куксёнок защитил кандидатскую диссертацию на тему «Производственный травматизм на Сокольском ЦБК и опыт борьбы с ним» и стал кандидатом медицинских наук.

В 1956 г. Николаю Андреевичу присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР».

В апреле 1957 г. семья Куксёнок переезжает в связи с переводом Николая Андреевича на работу в г. Сталинград.

Проработав в Сталинграде непродолжительное время, Николай Андреевич вернулся в г. Сокол, был назначен главврачом больницы № 1, затем горбольницы № 2. Получил квартиру на улице Советской, 98.

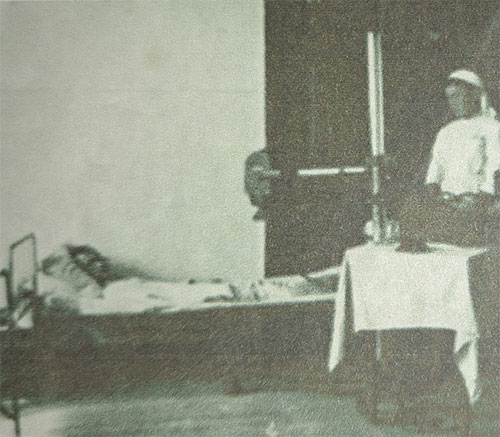

Н. А. Куксёнок (слева) с пациентом

Всю жизнь Н. А. Куксёнок вёл большую общественную работу. В 1928–1940-х гг. был комсомольцем, с 1940 г. – членом ВКП (6), неоднократно избирался членом Пленума ГК ВКП (б). Куксёнок Николай Андреевич умер в 1963 г., похоронен на городском кладбище.

Как врач и как человек Николай Андреевич Куксёнок оставил яркий след в памяти сокольчан. О нём с теплотой вспоминал заслуженный врач РСФСР, кандидат медицинских наук, Почётный гражданин г. Сокола Альберт Александрович Волков, для которого Н. А. Куксёнок был наставником и образцом врача-хирурга.

Нельзя читать без волнения воспоминания П. В. Паничевой, которая, встретив Николая Андреевича на улице, рассказала ему о своей «неизлечимой» болезни. Врач Куксёнок вызвал автомашину и направил её в горбольницу № 2. У Паничевой П. В. обнаружили совершенно другую болезнь, начали лечить, и через 22 дня она вышла из больницы здоровой.

Внештатный корреспондент газеты «Сокольская правда» Г. Серова в заметке «Заслужил память земляков» делилась воспоминаниями о замечательном хирурге: «Мой муж всегда восхищался характером, выдержкой, строгостью и требовательностью Николая Андреевича. Нельзя было задерживаться ни на минуту, ведь работа хирурга требовала незамедлительного вмешательства. Но когда всё заканчивалось хорошо, Николай Андреевич, похлопывая по плечу водителя, радовался и говорил: «А мы с тобой молодцы!» Столько Николай Андреевич спас жизней! И тем заслужил память земляков».

Большая работа проводилась Николаем Андреевичем, как руководителем. Так, в декабре 1962 года он выступал на 11 сессии городского Совета депутатов трудящихся с вопросом о строительстве новой котельной больницы, писал в газету «Сокольская Правда», затрагивая волнующие темы. Заботой о больных проникнута статья Н. А. Куксёнка «В больницы – домашнюю обстановку».

Прошло более полувека, как Николай Андреевич Куксёнок ушёл из жизни, но многие сокольчане помнят его, как человека с «золотыми» руками и добрым сердцем.

Изучив архивные материалы, прочитав автобиографию Николая Андреевича, мы не нашли в них упоминания о работе в эвакогоспитале. Мы обратились к книге вологодских историков-краеведов Подольского В. М. и Конасова В. Б. «Труд и подвиг прифронтовых медиков» и нашли такие данные, что несколько групп молодых врачей – выпускников медицинских институтов 1941 года были на короткий срок прикомандированы к хирургическим отделениям тех эвакогоспиталей, которые располагали наиболее высококвалифицированными кадрами.[2] Мы пришли к выводу, что Николай Андреевич Куксёнок, как выпускник Ленинградского мединститута 1941 года, действительно непродолжительное время работал в одном из эвакогоспиталей г. Сокола, проходя стажировку у опытных хирургов.

Мы узнали, что родственники Н. А. Куксёнка живут в Волгограде. Сыновья Евгений и Игорь также стали врачами, оба имеют звание «Заслуженный врач РФ». Один из сыновей – кандидат медицинских наук. Внучка – Юлия Игоревна Лопушкова (Куксёнок) также работает врачом в Волгограде.

Учащиеся второй школы взяли шефство над могилой Николая Андреевича Куксёнка и его родителей. Ребята наводят чистоту, убирают сорняки. Почётный гражданин города Сокола Наталья Валерьяновна Чуева вместе с детьми активно участвует в реализации проекта. Она обратилась в Управление культуры за помощью, которая и была оказана в ремонте и покраске ограждения.

На заседании «круглого стола» по проблемам патриотического воспитания администрацией Сокольского муниципального района была поддержана инициатива о размещении мемориальной пески на доме, где жил Николай Андреевич Куксёнок (улица Советская, 98). Затем место установки доски определили на здании городской больницы № 2. Памятные доски в честь сокольских докторов – Альберту Александровичу Волкову и Николаю Андреевичу Куксенку торжественно открыли 18 апреля 2017 года.

Дворянчикова Александра Александровна (1922–2016 гг.)

Дворянчикова Александра Александровна

Дворянчикова (Семигина) Александра Александровна родилась в г. Соколе.

В 1940 году окончила школу и год успела поработать в Мончегорске на заводе «Североникель». Летом 1941 года она приехала в родной Сокол в свой первый отпуск. Но отдых прервала война.

Александра устроилась на лесную биржу учетчицей, а после напряженной смены спешила на курсы медсестер. Через полгода она уже приняла первую самостоятельную смену в госпитале № 1361, который располагался в ДК «Сокольский».

В мае 1942 г. добровольно пошла на фронт. Была направлена на Калининский фронт в составе 3-й ударной армии медсестрой в звании сержанта медицинской службы.

В 1943 г. служила на II Прибалтийском фронте в медсанбате 410 стрелковой дивизии в операционно-перевязочном взводе медсестрой.

9 мая 1945 г. находилась в Румынии, в 13 км от Бухареста. Затем направлена через Молдавию в г. Одессу до августа 1945 года.

В августе 1945 г. направлена на Дальний Восток в Приморский край в распоряжение БАО (батальон авиационного обслуживания) в лазарет медсестрой в гарнизон «Коммуна Ленина» в звании сержанта медицинской службы.

Там мы и познакомилась с младшим лейтенантом Дворянчиковым Николаем Георгиевичем. В начале июля 1946 г. поженились, тогда же и демобилизовалась.

В первые послевоенные годы происходило переформирование частей и приходилось мужу менять место службы, т. к. воинские части укомплектовывались. Сначала переехали на родину мужа в Саратовскую область. Но затем судьба забрасывала их в разные уголки. Почти 10 лет переезжали из гарнизона в гарнизон. В 1955 г., когда началось сокращение войск, его демобилизовали и мы приехали на постоянное жительство в г. Сокол.

Муж – Дворянчиков Николай Георгиевич работал в органах МВД командиром взвода до выхода на пенсию – в звании капитана.

Дворянчикова Александра Александровна работала в Сокольской ЦРБ медсестрой кардиологического отделения до выхода на пенсию.

Лебедева Мария Александровна (1925–2016 гг.)

Лебедева Мария Александровна

Родилась 11 апреля 1925 года в селе Борисково. В семье из детей была только она одна, поэтому приходилось во всем помогать родителям: ухаживать за скотиной, работать в огороде, топить печи и носить воду. После «семилетки» поступила в Сокольский ЦБТ, закончила его перед самой войной.

Когда началась война, Марию Александровну направили на курсы рентгенотехников. После окончания курсов начала работать в военном госпитале № 1539 в городе Соколе, который располагался в школе имени Бубнова по адресу: ул. Школьная, дом 1.

В госпитале работали замечательные врачи и медсестры, которые все силы отдавали ради выздоровления раненых бойцов.

Здание эвакогоспиталя № 1539. Фото из архива «Сокольской Правды»

В госпиталь непрерывно поступали эшелоны с ранеными. В помещении катастрофически не хватало мест, поэтому кушетки наваривали одна на другую. Санитарами, в основном, работали девушки и молодые женщины, для которых носилки с ранеными были непосильной ношей.

В госпитале вновь прибывшие проходили через санпропускник. Там их распределяли по отделениям, ставили диагнозы, потом посылали в рентгеновский кабинет или, у кого незначительные ранения, прямо в перевязочную.

Передвижной рентгеновский аппарат, эвакогоспиталь № 1539. Фото из архива Лебедевой М. А.

Когда в рентгеновский кабинет поступал больной, то приходил хирург, осматривал его, говорил, какой снимок надо сделать. Мария Александровна делала снимки, потом проявляла и подавала их хирургу. Он осматривал снимки и делал по ним заключения. Были и такие раненые, которые не могли передвигаться, и тогда снимки делали специальным передвижным рентгеновским аппаратом.

Представьте себе обстановку эвакогоспиталя. В коридорах лежали тяжелораненые, все стонали «Помогите!» Больные лежали окровавленные. Стоял неприятный запах. Санитарки порой даже не уходили домой на ночь, падали от усталости, но продолжали помогать страдающим.

Когда война закончилась, госпиталь расформировали. За эти годы в госпитале умерли от ран сотни солдат.

Улина Валентина Николаевна (1921–2012 гг.)

Улина Валентина Николаевна

Валентина Николаевна Улина родилась 1 июля 1921 года в городе Соколе.

Когда началась Великая Отечественная война, училась на курсах медицинских сестер, без отрыва от работы на Сухонском заводе молочных консервов.

Валентина Николаевна в годы войны – медсестра полевого госпиталя № 3558. Фото Сокольского музея

В мае 1942 года Валентина Николаевна была призвана в действующую Армию.

Работала медсестрой Терапевтического полевого передвижного госпиталя в звании старшего сержанта медицинской службы.

После войны Улина В. Н. вернулась на Сухонский молочноконсервный комбинат. Ветеран Труда. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «Жукова» и др.

Призвание – учитель

Вы, каждый день и каждый час

Нелёгкой посвятив работе,

Одною думою о нас,

Одной заботою живёте —

Чтоб нами славилась земля,

И чтобы честными росли мы.

Спасибо вам, учителя,

Как матерям, за все спасибо.

Светлее рядом с вами жить,

И знаем поздно или рано

Иное можно позабыть,

Но позабыть про вас нельзя нам.

Ольга Ширяева

Педагогический коллектив школы № 2 1974–1975 учебного года. Фото из личного архива Шкрибинской Лидии Александровны

Экспедиционные отряд нашего класса вёл поисковую работу по созданию штаба «Моя Родина СССР». Тема нашего задания «Учителя школы № 2 г. Сокола в годы Великой Отечественной войны». Свою поисковую работу мы посвящаем 40-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.[3]

В поиске участвовал весь класс, в количестве 27 человек. Класс разделён на 8 групп. Группы работали по трём направлениям: одна группа организовывала встречи с учителями, работавшими в годы войны, вторая – занималась оформлением, третья группа лекторская, которая проводила беседы об этих учителя. Найдено нами 15 учителей, с которыми мы встретились и записали о них рассказ.[4]

Арефьева Зоя Александровна (1926–1995 гг.)

Арефьева Зоя Александровна

Зоя Александровна родилась 27 июня 1926 года.

«Когда началась Великая Отечественная война, мне исполнилось 15 лет. В это время я закончила семь классов неполной средней школы. Пришлось прервать учёбу и поступить на работу заведующей сельским клубом. Это была в то время очень нужная и полезная работа.

На территории Кокошиловского сельского совета было 9 колхозов. Я была всегда среди колхозников. Проводила беседы, читала сводки совинформбюро, выпускала стенные газеты, боевые листки, печатала плакаты, вместе с колхозниками жала, сушила сено, убирала лён и картофель.

А по вечерам в сельском клубе собиралась молодёжь, где мы проводили репетиции: пели песни, ставили пьесы.

А затем в праздники, а то и просто в будни ставили концерты в клубе и по колхозам, участвовали в районах смотрах художественной самодеятельности.

Работая в сельском клубе, я одновременно училась в заочно в Вологодском педагогическом училище, которое закончила за четыре года.

Во время Великой Отечественной войны я вела большую общественную работу: обучала вечерами малограмотных женщин, была секретарём комсомольской организации, проводила подписку на заем, собирала для фронта тёплые вещи.

В школе проработала 38 лет.

Имею медали:

– «За доблестный труд Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;

– «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;

– Медаль «Ветеран труда».[5]

Баева Мария Васильевна (1921–2010 гг.)

Баева Мария Васильевна

Баева Мария Васильевна родилась 20 апреля 1921 года в Архангельской области в семье крестьянина. В 1936 году поступила в Шенкурское педучилище.

Успешно закончив училище, получила направление в Верхоледскую школу, учителем математики. Работала в этой школе до 1951 года.

В 1941 году была направлена на курсы директоров и завучей школ, но занятия были прерваны. Началась война.

В трудные военные годы учителя и ученики работали в колхозе. Сами заготавливали для школы дрова.

С 1 августа 1951 года работала в 12-й семилетней школе, затем в средней школе № 2.

Имеет награды:

– «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;

– «30 лет Победы в Великой Отечественной войне»;

– «Ветеран труда»;

– «40 лет Победы в Великой Отечественной войне».

У её отца была мечта – всех троих дочерей выучить на учительниц, а сына на комиссара, «вот тогда лежи хромой на печи и плюй в потолок».

Мечты отца сбылись: все 3 сестры работали в школе до пенсии, брат военный-полковник. Кончил академию в Москве артиллерийскую имени Дзержинского. Кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой в высшем военно-техническом, инженерном училище в Пензе.

Из воспоминаний Марии Васильевны:

«Родилась 20.04.1921 в живописном месте у реки Волги, в деревне, Воскресенского сельсовета, Архангельской области, в семье крестьянина. В семье нас было четверо.

В 1928–32 гг. кончила Воскресенскую начальную школу. Продолжить учёбу сразу не пришлось т. к. в 5-й класс приняли через год. Закончила Благовещенскую НСШ в 1933–36 уч. году.

В 1936 году случилось большое горе – умерла мать (в феврале). Много пришлось пережить разных невзгод. Школа находилась в 5 км от нас. Надо было управить дома со скотом в школу успеть. (Я была старшая дома из детей). Отец был инвалид гражданской войны. С малых лет пришлось выполнять различные работы (жать, косить, грести сено, молотить и др.).

В колхоз наша семья вступила позднее других. В 14 лет встала за плуг, и начала пахать. Отец был рад, что у меня получается неплохо. В это время старшая сестра уже учительствовала.

У отца была мечта: всех нас троих дочерей выучить на учительниц, а сына комиссара, «вот тогда лежи хромой на печи и плюй в потолок».

После окончания НСШ в 1936 г. школа по разнарядке мои документы направила в Шенкурское педучилище.

В 1936–39 гг. училась в педучилище. Пришлось пережить трудности, т. к. материально помогать отцу было нечем, в 1938 году в деревне был пожар, наш дом сгорел, остались в чем были.

Закончив педучилище успешно, была по распределению направлена в Шенкурский район. В РОНО получила назначение, во вновь открывшуюся Верхоледскую НСШ, учителем по математике в V–VII кл.

В данной школе работала с 15 августа 1939 года по 10 августа 1951 г.

Во второй год работы (в 1940 г.) умер отец. Брата взяла на воспитание к себе. Учился с 5 по 7 класс. (1940–43 гг.)

В 1939–40 г. с 12 июня на месяц была направлена в Архангельск на курсы директоров и завучей школ. Приехала в Архангельск неделю слушала доклады, а в воскресенье 22 июня услышали об выступление И. В. Сталина по радио, что Германия, без объявления войны, вероломно напала на нашу Родину.

Сразу занятия на курсах были прекращены. Кто успел приехать сюда поехали на свои места работать.

Занятия в школах начинались с октября месяца. Весь сентябрь вместе с учащимися работали в колхозе. Работали под девизом: «Все для фронта, все для победы над врагом». Выполняли различные работы в сентябре с уч-ся: сбор колосьев, уборка картофеля, заготовка веточного корма и др. Все дети работали дружно.

В летнее время во время войны очередных отпусков не пользовала. Получала направление на работу, от бригадира бригады, на ту, где больше принесу пользы.

Выполняла работу: окучивала в бригаде картофель окучником на лошади (5–6 га). Наступал сенокос, косили 3 ем, т. к. от накошенного сена 10 % отдавали для себя, (y них была корова).

В летнее время готовили пары под озимую рожь. Тут 2 ученика (мальчика-шестиклассника) пахали в ночное время вместе со мной, т. к. днем очень жарко.

Наступала жнива. Брат ежедневно звал меня жать, т. к. на все заработанные трудодни в конце года, выдавали зерно.

Фронт нуждался в продовольствии. Убирая нажатые скопы сушили на овинах. Три пожилые женщины звали меня и обмолачивали зерно цепями. Провеяв зерно на веялке, меня провожали везти зерно и сдать государству.

B сентябре месяце убирали картофель с учениками. Я выпахивала на лошади плугом, а ребята выбирали. Весь труд был ручным, машин не было. Так все военные годы работала в колхозе.

Дети заменяли в работе взрослых. Так каждую весну в мае месяце в выходные дни и после уроков заготовляли на весь учебный год дрова для школы. С 3 кл. и по 7 классы выполняли эту работу. Каждому было дано задание: напилить, расколоть и сложить 3–4 кл. 1 куб. м, 5,6,7 кл. по 2 куб. м. Работали дружно, выполняя задание.

Выполняла и общественные поручения. С учениками собирали теплые вещи, вязали (носки, рукавицы), писали письма и посылали на фронт. Каждый старался приблизить день Победы.

В 1946 году и последующие годы выполняла партийное поручение райкома партии. Дано было поручение – быть личным секретарем у депутата избранной в Верховный Совет СССР. Шло много писем от избирателей депутату (она была малограмотная), вот я и отвечала за неё избирателям.

С 1951 года с 1 августа работала в Соколе в 12-й семилетней шк. и во 2 сред. шк. до пенсии 1976 г. июль м-ц.

Ветеран партии. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (24.07.46 г.), Юбилейной медалью «30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (25.08.75 г.). Награждена медалью «Ветеран труда» (01.10.1976 г.).

Много было трудностей, но не сдались им». [6]

Бороушкина Екатерина Николаевна (1923–2005 гг.)

Учитель…

Сколько надо любви и огня,

Чтоб слушали, чтоб верили,

Что помнили люди тебя.

«И если дорог мне простор полей,

Где поднялись вчера дубки и вязы,

Святой любовью к Родине своей

Я вам, учитель добрый мой обязан».

Бороушкина Екатерина Николаевна

Эти строки стихов можно отнести к учителю, руководителю Е. Н. Бороушкиной.

Трудовой путь Екатерины Николаевны начался с грозного 1941 года. Вчерашняя выпускница после окончания Вологодского педагогического училища направляется на заведование Леушкинской начальной школы Вологодского района.

Суровые дни войны. События на фронте не дают покоя Екатерине Николаевне. Имея звание инструктора ПВХО и значок «Ворошиловский стрелок» по зову сердца Екатерина Николаевна стремится на фронт.

В райкоме твердо сказали, что главная ее задача готовить школьников 40-х годов к любым испытаниям, учить их любить и защищать Родину. Выполнению этой задачи Екатерина Николаевна посвятила всю свою трудовую деятельность.

Заведующая теперь уже четырёхкомплектной Логиновской школы, учитель средних школ № 4, 8 г. Вологды, образцовой школы № 21 г. Калининграда, Екатерина Николаевна повышает своё педагогическое образование, оканчивает заочно учительский педагогический институт.

И вот Екатерина Николаевна в г. Соколе, преподаватель русского языка и литературы школы № 12, заведующая начальной школы № 2, директор средней школы № 6, заведующая ГорОНО, завуч, директор средней школы № 2. Свои знания, опыт передавала молодым, способствовала повышение роли пионерских и комсомольский организаций.

К ней в школы приезжали учиться директора, инспектора, заведующие РОНО нашей области. И вместе с тем большая общественная работа – секретарь учитель комсомольской организации, член райкома ВЛКСМ, член райкома профсоюза работников просвещения, руководитель методического объединения, депутат сельского совета, а с 1963 по 1975 годы – депутат Сокольского городского Совета.

В 1966 году избирается депутатом XIV областной партийной конференции, становится членом ревкомиссии обкома КПСС. Участница XIV областной комсомольской конференции, участница собрания учителей, работающих без второгодников, областного съезда работников народного образования, учителей-отличников народного просвещения, делегат XVI Вологодской областной конференции профсоюзов, в составе делегации по вопросам пионерской и комсомольской работы.

Глубокая принципиальность, целеустремлённость, честность, прямота, деловитость, энергичность, безграничная любовь к детям, преданность к своей педагогической профессии, высокая требовательность к людям и, прежде всего к себе, свойственны Екатерине Николаевне.

«В период своей педагогической деятельности в школах Вологодского района, г. Сокола Екатерина Николаевна зарекомендовала себя хорошим учителем, вдумчивым и требовательным воспитателем детей и молодёжи. На посту заведующей гороно много сил и внимания уделяла осуществлению перехода к всеобщему среднему образованию, способствовала улучшению материальной базы школ, активизации учительских коллективов на повышение качества обучения и воспитания подрастающего поколения», – строки из приветственного адреса облоно Екатерине Николаевне в день её 50-летия.

А тем, кто работал с Екатериной Николаевной, запомнились торжественные пионерские сборы, весёлые новогодние ёлки, пламя пионерских костров с запахом печёной картошки, с весёлыми играми, аттракционами, которыми обязательно заканчивался каждый учебный год, поездка в цирк чуть ли не всей школой, огромная работа по организации сбора металлолома, макулатуры. Школы, город неоднократно поощрялись за высокие показатели в этом деле. И глубокая благодарная любовь воспитанников, которым Екатерина Николаевна подарила много хорошего, отдав частицу самой себя, их слова:

«Пусть годы летят и старше мы станем,но думать о вас никогда не устанем».А в директорском кабинете допоздна светится огонёк, не окончена работа – в думах, заботах о школе, о будущем своих питомцев, «в повседневных, будничных тревогах, в грохоте летящих мимо дней» идёт жизнь Екатерины Николаевны.

Родина высокого оценила труд Екатерины Николаевны. Почётные грамоты, благодарности, поощрения, приветственные адреса за различные виды деятельности.