Полная версия

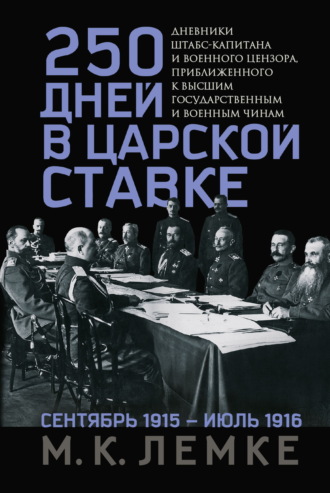

250 дней в царской Ставке. Дневники штабс-капитана и военного цензора, приближенного к высшим государственным и военным чинам

Телеграмма генерала Рузского Алексееву 7 сентября:

«Повеление государя императора передано. Считаю долгом сообщить для доклада его величеству, что по занятии войсками Двинского района новых позиций, после отхода их вчера, 6 сентября, эти позиции также следует считать по своему протяжению не соответствующими силе занимающих их войск, так как общее протяжение, за выключением озер, не менее 50 верст, для обороны которых имеется в Двинском отряде 36 тысяч штыков, не считая около 3 тысяч ополченцев. В резерве генерала Плеве только два батальона. При таких условиях признаю положение Двинской группы неустойчивым и вновь ходатайствую о скорейшем прибытии в Двинск предназначенных туда подкреплений».

Телеграмма генерала Литвинова генералам Артемьеву, Плешкову, Шейдеману, Рещикову, Душкевичу и Ванновскому 8 сентября:

«При докладе общего положения дел и событий на фронтах армии государь император обратил внимание, что мы вообще утратили постепенно способность к свободному маневрированию, стали признавать возможность боя лишь плечо к плечу длинными растянутыми линиями. Опасаемся до болезненности прорыва и охвата и потому прорыв роты или батальона считаем законным предлогом для отступления корпуса. Его величество ожидает от всех начальников действий смелых, решительных и предприимчивых, проникнутых в то же время пониманием общей обстановки и согласованных с нею. Главнокомандующий приказал потребовать от всех начальников точного исполнения повеления государя императора».

Телеграмма Эверта генералу Орановскому 17 сентября:

«Государь император повелел на ближайшее время операции, впредь, до дальнейшего распоряжения, объединить под начальством генерала Орановского действия 1-го кавалерийского корпуса, сводного корпуса кн. Туманова, конного отряда генерала Казнакова, 3-й Донской дивизии и отряда генерала Потапова. Задача коннице: отбросить действующие против нее силы немцев, прорвать их расположение на Свенцяны – Подбродзе для последующих действий или в тыл Двинской группы противника или более глубокого вторжения на Поневеж – Вилькомир. Генерал Орановский подчиняется непосредственно мне. Обстановка: противник, начиная с 14 сентября, перед правым флангом и центром.

Вторая армия противника спешно отходит в северном и северо-западном направлениях, причем, видимо, стремится задержаться у Мядзиол, укрепляя этот район, и упорно задерживает за собой фронт Нарочь – Сморгонь. В Двинской группе наши 19-й, 23-й и 3-й корпуса, 1-я кавалерийская дивизия и бригада 5-й кавалерийской дивизии занимают фронт от Двины через Иллукст – Б. Гринвальд – оз. Свенто – Дрисвяты – Богиньское. В 1 ч дня 16 сентября отряд Казнакова должен был двинуться на Кобыльник, отряд князя Белосельского – на Слободку и Гули и далее в направлении на Мядзиол; конница князя Туманова 16-го была в районе Волколата. Корпуса нашей II армии вечером 16 сентября вышли на линию Калиновка (10 верст юго-восточнее ст. Мядзиол) – Лужи – Илжа – Половцы – Родзевичи – Кулеши – Перевоз, имея передовые части на линии Черемшица – Макаричи. К ночи на 17 сентября прибыли: 1-й армейский корпус в район верхнее оз. Вышнянское, 1-й Сибирский корпус в район Парафьяново; корпуса эти объединены под начальством генерала Плешкова, имеют задачей 17 сентября перейти на линию Кейзики – Дуниловичи – Петровичи – Мал – Петрелево; 14-й корпус к вечеру 17 сентября перейдет в район Бояра (16 верст южнее Дуниловичи).

II армия 17 сентября продолжает решительное наступление с фронта Калиновка – Перевоз на линию Черняты – озеро Нарочь— озеро Вишневское – Жодзишки. Во исполнение высочайшего повеления приказываю генералу Орановскому направить дружные усилия всей массы вверенной ему конницы, чтобы, разбив конницу противника, прорваться в направлении на Свенцяны – Подбродзе, развивая действия в тыл Двинской и Виленской групп противника. Напоминаю, что у хорошей конницы нет ни флангов, ни тыла; что остановки конницы из-за угрозы флангу недопустимы; что конницу отнюдь нельзя расходовать на фронтальную борьбу с пехотой; что ее поле действий – фланги и тыл противника, его обозы и что первым средством для производства беспорядка в тылу противника является густая сеть сильных разъездов. Связь держать через штаб 1-го Сибирского корпуса, с которым устанавливается от штаба фронта прямой провод до станции Крулевщизна. Примите все меры протянуть к ней проволоку, кроме того, держите связь по искре также через штаб генерала Плешкова. О получении этой директивы донесите. Ожидаю частых и полных донесений».

Телеграмма генерала Смирнова генералам Орановскому, князю Туманову, Душкевичу, Плешкову, Жилинскому, Иевреинову, Баланину, Короткевичу и Алиеву 17 сентября:

«Главнокомандующий сообщил мне: 1) что горячего и назойливого преследования неприятеля корпуса армии, несмотря на мои неоднократные требования, не проявили, причем 20-й корпус и группа генерала Жилинского продвигались по местности, уже оставленной противником, как бы потеряв с ним соприкосновение, и только в группе генерала Короткевича соприкосновение с противником не утеряно, но на этом участке противник не только удерживает свои позиции, но и сам переходит в наступление и потеснил сибирские полки; 2) что о деятельности конницы донесения самые смутные и главные силы князя Туманова к 12 ч дня только что выступили с места сбора. Вновь требую энергичного преследования неприятеля на всем фронте армии, особенно напоминаю об этом генералу Иевреинову, наступление которого должно быть решительнее и быстрее остальных корпусов. Нахожу действия 20-го корпуса до крайности вялыми, наступление крайне медленным и излишне осторожным. Ввиду указаний главнокомандующего приказываю: 1) 4-му армейскому корпусу завтра, 17 сентября, перейти не в Речки – Осовец, а в район Церешки – Лосевичи, 2) генералам Орановскому и князю Туманову развить самые энергичные действия в тыл противника между озерами Нарочь и Свирь и р. Вилией, 3) корпусам 4-му и 14-му армейским и 1-му Сибирскому, по выходе на указанные директивой № 1260 им фронт и район, вывести свои тылы на Полоцк, где для них подготовляется база».

Телеграмма генерала Рузского генералу Плеве 24 сентября:

«Дальнейшее усиление V армии за счет XII в настоящее время невозможно, усилить армию 21-м корпусом также нельзя, потому что этот корпус не укомплектован и не сколочен. Рассчитывать на усиление V армии из других фронтов при сложившейся там обстановке нет оснований. В вашем распоряжении пять корпусов такого же состава и другие корпуса соседнего фронта; из числа этих корпусов четыре в районе Двинска. На днях вам присланы полк офицерской стрелковой школы и бригада 110-й дивизии, последняя полного состава, и сегодня отправлено в Двинск 7 тысяч винтовок. Таким образом, в состав армии прибыло около 11–12 тысяч штыков. Имея в виду, что общее протяжение по фронту занимаемых нами под Двинском позиций, вследствие постепенного отхода частей к Двине, значительно сократилось и что его следует признать соответствующим общему количеству войск, собранных у Двинска, полагаю, что для удержания Двинского плацдарма необходимо побудить командиров корпусов и начальников отрядов управлять боем подчиненных им частей, не ограничиваясь лишь постановкой первоначальных задач, усилить войсковую и воздушную разведку, дабы знать своевременно сосредоточение сил германцев для удара на том или ином участке, что приведет к своевременному введению в бой наших резервов и сделает наши атаки более решительными и контратаки своевременными. Вместе с тем надлежит обратить большее внимание на усиление занимаемых войсками районов, потребовав более вдумчивой и энергичной работы от корпусных инженеров и подчиненных им саперных частей; необходимо создавать преграды наступлению противника, применяя всякого рода искусственные препятствия и закладывая по ночам фугасы. Борьбу за удержание Двинского плацдарма войскам необходимо вести более искусно и более упорно, так как удержание этого плацдарма необходимо безусловно. В частности, в последнее время, после каждой атаки германцами 38-й дивизии, мы уступали противнику 2–3 версты в глубину, что, конечно, вредно отразилось на обороне Двинского плацдарма. Наши контратаки в районе этой дивизии каждый раз запаздывали, вследствие чего германцы успевали закрепить за собой отнятое у нас. Эти факты совершенно определенно указывают на недостаточное управление боем со стороны командира 19-го корпуса; надо предложить генералу Долгову проявить больше энергии и внимания к управлению корпусом в бою, тем более что германцы, видимо, сосредоточивают на нем в значительной степени свое стремление прорвать наше расположение».

Телеграмма Эверта генералу Литвинову 24 сентября:

«Вы доносите, что и вами и командирами корпусов были приняты все меры для нанесения удара сосредоточенными силами и сосредоточенным артиллерийским огнем. Охотно верю, что необходимые распоряжения были сделаны, и тем не менее остаюсь при убеждении, что должного управления боем в минувшие дни не было. Из сводок вижу, что 158-й полк, накануне выбивший немцев из окопов севернее г. дв. Головск, 23-го числа атаковал этот пункт, прошел два ряда окопов, но затем был вынужден отойти. 22 сентября 158-й полк, пройдя три ряда немецких окопов с проволокой, ворвался в местечко Козяны, но затем тоже был вынужден отойти.

23-го числа кутаисцы и гурийцы при атаке Козин были встречены контратакой и вынуждены отойти. На участке Ракиты – Москалишки две роты, переправившиеся вброд и закрепившиеся на берегу р. Мядзиолка, не поддержанные вовремя, на следующий день должны были отойти. В I Сибирском корпусе части, занявшие г. дв. Загач, тоже вынуждены были к отходу. Все это указывает, что, несмотря на доложенное вами сосредоточение сил корпусов, удары наносились отдельными частями, разновременно, без поддержки, достигнутые успехи не развивались, а самоотверженно дравшиеся перечисленные части несли лишь большие, но бесплодные потери и вынуждены были оставлять то, чем овладели с большим трудом. Всякий бой, а тем более наступательный, даст действительные результаты лишь тогда, когда достигнутые успехи будут развиваться с величайшей энергией. Отсутствие этого, при условии требований с моей и с вашей стороны решительного наступления, указывает, что должного управления боем не было или таковое было с дальних мест по телефону, и противник успевал подводить свои резервы и выбивать наши части раньше, чем подходили наши подкрепления. Придавая управлению боем первостепенное значение, приказываю вам выяснить, почему и по чьей вине, несмотря на указанное вами сосредоточение сил, хотя бы в районе Козян, перечисленные выше части не получили своевременно поддержки, а достигнутый ими успех не был развит. Относительно артиллерийского огня обращает на себя внимание указание сводки за 23-е число, что в 1-м Сибирском корпусе за этот день велся лишь артиллерийский огонь. Мы не так еще богаты снарядами, чтобы вести бесполезную артиллерийскую перестрелку. Неоднократно указывалось, что артиллерийский огонь приносит громадную пользу лишь в том случае, если непосредственно за ним и под его прикрытием ведется наше наступление или отражается атака противника. 23-го числа корпус атаки не производил, а противник вел себя пассивно. Снаряды расходовались даром, в результате чего ко времени своей атаки или при отражении атаки противника снарядов могло и не хватить, как это случилось в том же корпусе 22-го числа. Прошу обратить на разумно-бережный расход снарядов самое серьезное внимание всех начальников».

Думаю, что Эверт просто забыл свой же собственный приказ от 20 сентября. Там все объяснено:

«Требую, чтобы начальствующие лица не ограничились управлением при помощи телеграфа и телефона, а избирали бы для себя такие места, с которых они могли бы следить за ходом боя на важнейших участках, могли бы не с чужих впечатлений управлять его развитием. Войска должны чувствовать присутствие начальника. Вместе с вводом последнего резерва начальники должны быть среди своих войск и личным примером вносить в ряды их мужество и энергию…»

Но мало ли что писалось и приказывалось, особенно, зная, что и выше будут часто судить именно по написанному, а не по сделанному… Каждый военный видит и понимает, что, не будь мелочного руководства со стороны Алексеева, вся операция должна была кончиться катастрофой.

На этом кончаю приведение документов, иллюстрирующих ход Вильно-Молодеченской операции, – этой, как я уже сказал, лебединой песни не только Алексеева, как стратега, но и русской армии: после она уже не знала ни побед, ни удачных выходов из трудных положений; царь ходил именинником, глубоко убежденный, что и его тут капля меду есть…

► Телеграмма царя начальнику штаба Верховного 24 сентября: «Разделяю соображения генерала Эверта о сборе частей гвардии в районе Вилейка – Молодечно. Николай».

► Телеграмма начальника штаба Западного фронта генерала Квецинского Алексееву 24 сентября: «Генерал Леш, по соглашению, с генералом Брусиловым, вошел с ходатайством об изменении разграничительной линии между III и VIII армиями, наметив ее по линии Чарторыйск – Сарны – Любяч. С вопросом разграничительной линии между фронтами связан вопрос, на какой фронт отойдет 4-й конный корпус с присоединенными к нему крупными пехотными частями, в случае нашего отхода за р. Горынь. До сего времени действует указание о переходе в этом случае конного корпуса на Юго-Западный фронт. Главнокомандующий признает более желательным, чтобы конный корпус не отделялся от Западного фронта и чтобы Полесье осталось в районе III армии; в этом случае многочисленная конница, поддержанная сильною пехотой, пользуясь возможностью скрытного передвижения, может появляться как на Сарненском, так и на Пинском направлениях. С удержанием 4-го конного корпуса на Западном фронте главнокомандующий признает возможным даже еще более уклонить разграничительную линию между фронтами к югу, однако, при условии сохранения Овручского района в районе Юго-Западного фронта».

► Телеграмма генерала Смирнова генералам Иевреинову, Балуеву, Баланину, Короткевичу, Вебелю и Регульскому 24 сентября: «Государь император повелел: II армии утвердиться в занятом районе, занять выгодные и удобные позиции, с полной энергией подготовиться к предстоящему переходу в наступлению, для чего широко и надежно укрепить свои позиции, чтобы положить действительный предел дальнейшему вторжению в нашу землю врага; по мере укомплектования войск образовать сильные резервы; начальствующим лицам и штабам обратить особенное внимание на подробное и основательное изучение местности настоящего театра действий, особенно по условиям осеннего и зимнего времени, дабы своевременно и умело воспользоваться степенью труднодоступности некоторых районов для наиболее расчетливого расходования войск и образования сильных резервов, в частности – изучить условия широкого наступления к Висле. Во исполнение этого повеления приказываю: 1) надежно и прочно закрепить за собой занятые позиции, развивая их в глубину, выбивая противника из тех пунктов и районов, которые будут необходимы для приобретения более выгодного положения, как в целях будущего наступления, так и на случай отражения наступательных попыток неприятеля; 2) постепенно увеличить полковые, дивизионные, корпусные и групповые резервы; путем регулярной смены дать возможность всем частям заняться обучением и воспитанием нижних чинов и прибывающих укомплектований, приведением в порядок материальной части и пр.; 3) укрепление позиций производить с полным напряжением сил, не успокаиваясь на достигнутых результатах. До какой бы степени совершенства усиление позиций доведено ни было, нужно продолжать работать с одинаковым напряжением, стремясь к созданию все новых улучшений как в отношении усиления препятствий для неприятеля и улучшения способов его поражения, так и в отношении мер, способствующих упорству обороны; 4) при укреплении позиций обратить особенное внимание на точное выполнение всех указаний главнокомандующего и моих приказов, копии которых высылаются одновременно с сим, и указаний, почерпнутых из опыта войны на французском фронте; 5) при занятии позиции группам, корпусам и дивизиям быть в самой полной, боевой связи; 6) начальникам групп и командирам корпусов о данных ими в развитие этого приказа войскам указаниях донести и доносить ежедневно в нечетные числа месяца о выполненных за отчетный период работах по укомплектованию и развитию в глубину позиций».

Не думаю, чтобы войска выполнили хоть половину из предписанного: уйдут в землю и будут там отогревать огнем костров ноги, разутые интендантством, желудки, им уже вовремя не согретые, и руки, нагреваемые им, но только свои собственные. Уверен, что к весне мы будем обставлены оборонительными средствами не лучше, чем теперь.

► Телеграмма генерала Дитерихса Пустовойтенко 24 сентября: «В настоящее время работы по заболочению Полесья к югу от р. Припяти в полном ходу, и, по свидетельству инженеров, окончание их можно ожидать через три недели. Но уже теперь более детальное исследование распространения заболачивания в связи с поставленными руководителями работ задачами может дать некоторые предварительные подробности, что будет представлять из себя район в пределах: на севере Припять, на восток железная дорога Мозырь— Коростень – Новград-Волынск, на юге р. Случь и на западе р. Случь до Сарн и далее железная дорога Сарны – Лунинец. Участок между Припятью и р. Мовства и Ствига затопляться не будет, почему дорога Столин – Давид Городок – Туров останется пригодной для всех родов оружия, причем мост на Горыни восстановлен для движения обозов и артиллерии. Дорога Стрельск – Клесово – Томашгрод – Ракитно – Олевск останется незалитой. Дорога Тынно – Чабель-Кисоричи – Олевск на участке Тынно – Кисоричи для обозов и артиллерии, вероятно, будет трудно проходимой. Дорога Березно – Воняча— Емельчин останется проходимой для всех родов оружия и обозов. Дорога вдоль реки Уборть будет сохранена годной для движения обозов и артиллерии, но при отсутствии потребности в этой дороге закрытие устроенных ныне плотин на мертвую в три дня зальет всю долину Уборти. Заболочение, по-видимому, распространится: 1) почти сплошным пространством между р. Льва, Мовства и Ствига, начинаясь на юге от дороги Рудня – Томашгрод; далее, на севере сплошная полоса заболочения распространится по правому берегу Ствиги и Припяти до нижнего течения р. Уборть. Дороги от устья Ствиги до устья Уборть по правому берегу реки Припяти, по-видимому, будут непроходимыми. Почти сплошные полосы заболочения пройдут с запада на восток от среднего течения реки Уборть с участка Осинец – Копище на Лученки – Скородное и далее по течению р. Славечна, полоса эта разовьется примерно шириной верст двадцать. Железная дорога Коростень – Мозырь будет сохранена. С севера на юг почти сплошная полоса заболочения пройдет с линии Осинец – Конище на оз. Коржа – Белокоровичи – Кривотин, ширина полосы между 10 и 20 верстами. В остальном районе южного Полесья, вследствие недостатка воды, заболочение разойдется только участками преимущественно по течению речек, южнее линии Березно – Емельчин – Коростень; в устье р. Уж, по-видимому, заболочение не разовьется. Более подробное исследование заболочения будет произведено по окончании работ».

Последующие операции на Юго-Западном фронте, надеюсь, докажут, что инженеры обманывали штаб фронта, а его генерал-квартирмейстер верил им и вводил Ставку в глубокое заблуждение.

► Телеграмма Эверта командующим I, II, III, IV и X армиями 25 сентября: «Я уже указывал, что, вследствие недочетов управления, постоянно повторяются случаи, что войска наши, занявшие позиции противника, затем огнем его или контратаками принуждаются к отходу. Необходимо добиться, чтобы войска умели прочно удерживать раз занятое; для этого нужно, чтобы наступающие не только продвигались вперед, а и принимали бы меры к закреплению пройденного; их начальники должны зорко следить за ходом дела и не упускать времени поддержать резервами развивающийся успех, подкрепить наступающего пулеметами, снабдить артиллерией для сопутствования продвигающейся пехоты, сосредоточить огонь другой части артиллерии по противнику, переходящему в контратаку, или по его артиллерии, взявшей под обстрел наступающего. Наконец, соседи успешно продвигающихся частей также обязаны помогать им всем, чем возможно: огнем артиллерии, пулеметов, своим наступлением и даже, если необходимо, своими резервами. Только при условии, что все начальники и войска проникнутся сознанием необходимости сделать все для развития и закрепления успеха, возможно достижение крупных и прочных результатов».

Снова и снова все азбука и азбука. Как Эверт не поймет, что поздно преподавать ее теперь, когда надо уметь читать a livre ouvert.

30-е, среда

Дал Вашбурну все возможные разъяснения; он был доволен, очень благодарил и подарил мне на память несколько своих снимков.

► Есть полки всего в 300 штыков и дивизии – в 800, например 14-го корпуса. Вообще, численный состав армии очень невелик сравнительно со штатами, что уже и было видно из приведенных телеграмм войсковых начальников. Управление прежней Ставки не жалело людей и мало заботилось о своевременном пополнении частей.

► Сегодня окончательно сформулировали с Носковым путь и способ совместной деятельности с печатью. Разумеется, печать левая совершенно исключена; работа с ней представляется настолько «не соответственной достоинству военной власти и Верховного главнокомандующего», что Носков не разрешил мне даже и заикаться о ней в проекте записки, которую он хотел представить Пустовойтенко. Я понимаю, что борьба с этим невозможна. Вот главные основания:

1. Ни одна сторона (штаб и печать) не делает этим одолжения другой.

2. Новые формы общения создаются в виде опыта.

3. Корреспонденты «Речи», «Русских ведомостей», «Биржевых ведомостей» и «Русского слова» живут в месте расположения штаба по одному от каждой газеты.

4. Ежедневно они получают от Бюро все те сведения, которые возможно сообщить печати. Носков или другой офицер Генерального штаба будут бывать в Бюро один час и давать темы, указания, разъяснения и т. п. Обработка сведений в любую форму предоставляется усмотрению самих корреспондентов.

5. Зная нелепость местных военных цензоров и вмешательство в военную цензуру гражданской власти, Бюро помогает пропускать в печать материал корреспондентов, ставя на нем особый разрешительный штемпель.

6. Придавая серьезное значение освещению некоторых вопросов и фактов под углом зрения штаба, чтобы таким образом влиять на общественное мнение нейтральных держав, которое, в свою очередь, оказывает иногда значительное влияние на общественное мнение противника, наши газеты не могут отказываться помещать подобные инспирированные статьи, но Бюро обязуется не только указать им в каждом отдельном случае на степень недостоверности допущенного освещения, но и каждый раз представить достаточную мотивировку самой необходимости такой инспирации.

7. Корреспонденты должны быть русскими подданными, без «политики» в прошлом и настоящем, скромны, корректны, осторожны.

8. Бюро оставляет за собой право просить редакцию заменить присланного корреспондента другим.

9. Вся их корреспонденция, при желании, посылается в СПб. с фельдъегерями штаба и таким же путем привозится им сюда.

10. Денежная чистота и неприкосновенность ни к суммам штаба их, ни к суммам редакций Бюро.

11. Корреспонденты живут здесь, как частные лица, на полном своем иждивении.

Понятно, что в эти условия кое-что пришлось ввести по настоянию Воейкова, имевшего продолжительную беседу с Пустовойтенко и Носковым, а кое-что по соображениям осторожности, внушенным Алексеевым, знающим горячую любовь Николая II к печати…

Завтра я еду в СПб. и Москву для личных переговоров с названными редакциями, предоставив «Новое время» и «Вечернее время» для Носкова; он там сотрудничает и сам будет вести переговоры. Пока обе эти «честные» газеты, опираясь на ссору их с Воейковым, я умышленно не включил в наш договор. Пустовойтенко одобрил нашу программу. Мне выдано на расходы 100 р.

Октябрь

1-е, четверг

Алексеев отправил всем главнокомандующим фронтами следующую очень характерную телеграмму:

«В данную минуту нам более, чем когда-либо, важно знать действительную силу и распределение находящихся перед нами австро-германских войск, имея в виду вероятность и возможность более или менее существенного ослабления их, как результат неудачи во Франции и нового предприятия против Сербии. Размеры ослабления и переброски вдоль нашего фронта остаются неизвестными; может случиться, что во многих местах мы стоим против обозначенного противника, особенно XIV, IV и III армии. До настоящего времени наша разведка не дает необходимых сведений, опросы пленных недостаточно тщательны и настойчивы, не выясняется число батальонов в полках, число людей в ротах и батальонах, что часто ведет к преувеличенным выводам о силе противника. Необходимо сосредоточить опрос большинства пленных в штабах армий, произвести тщательную поверку всех имеющихся сведений и устроить более энергичный захват пленных. Работу эту нужно выполнить в течение ближайшей недели, чтобы к 10 октября иметь результаты».