Полная версия

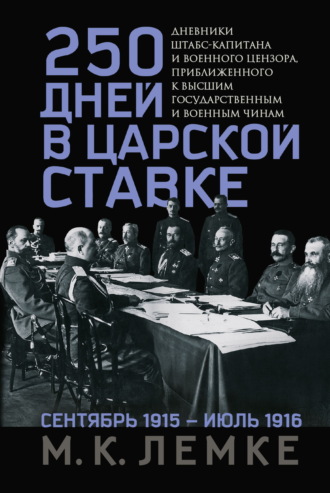

250 дней в царской Ставке. Дневники штабс-капитана и военного цензора, приближенного к высшим государственным и военным чинам

Управления

Генерал-квартирмейстера. Здесь сосредоточиваются: 1) сбор, содержание и обработка сведений о неприятеле и о районах военных действий, 2) данные о расположении, действиях и степени обеспеченности высших войсковых соединений, непосредственно подчиненных Верховному, 3) разработка всех оперативных вопросов и распоряжений по выполнению военных операций, 4) организация службы связи и заведывание таковой, 5) вопросы по службе офицеров Генерального штаба, состоящих на театре военных действий.

Общие сведения о численности высших войсковых соединений и о степени обеспеченности их главнейшими видами довольствия получаются из управления дежурного генерала, а необходимые данные о путях сообщения и устройстве тыла – из управления начальника военных сообщений (ст. 49).

Генерал-квартирмейстер является ближайшим помощником начальника штаба по разработке военных операций. По общим указаниям начальника штаба, он составляет соображения и расчеты относительно группировки и действий высших войсковых соединений, непосредственно подчиненных Верховному, и подготовляет необходимые для них распоряжения по выполнению военных операций (ст. 51). Сосредоточивая в своем управлении сведения о неприятеле и районах военных действий, получаемые им от соответствующих штабов, принимает меры к организации сбора таковых, к общей обработке и своевременному сообщению их полевым управлениям и войскам. По общим указаниям начальника штаба, расходует ассигнуемые на разведку суммы и наблюдает за ведением отчетности по ним (ст. 53). В случае временного отсутствия, болезни или смерти начальника штаба вступает во временное исправление его должности, хотя бы прочие начальники управлений были старше его в чине (ст. 56).

Дежурного генерала. Здесь сосредоточиваются: 1) разработка общих вопросов по укомплектованию вооруженных сил и сношения по этим вопросам с главными управлениями Военного министерства; 2) сбор и содержание общих сведений о численности вооруженных сил, о степени обеспеченности войск главнейшими видами довольствия, а также о санитарном и ветеринарном их состоянии и об общем ходе эвакуации; 3) переписка по всем вопросам, касающимся личного состава, восходящая к Верховному; 4) исчисление необходимых штабу кредитов, заведывание ими и отчетность по ним; 5) казначейская и журнальная части штаба (ст. 57).

Дежурный генерал составляет общие соображения по укомплектованию вооруженных сил, подчиненных Верховному, личным и конским составом, наблюдает за содержанием в управлении в готовности общих сведений о численности высших войсковых соединений, непосредственно подчиненных Верховному, а также о степени обеспеченности их всеми видами довольствия в соответствии с операциями (ст. 59). Ведет учет экстраординарным суммам и наблюдает за ведением по их приходу и расходу установленной отчетности (ст. 62).

Начальника военных сообщений. Здесь сосредоточиваются: 1) общее руководство эксплуатацией всех путей сообщения театра военных действий; 2) соображения о распределении между высшими войсковыми соединениями, непосредственно подчиненными Верховному, железных дорог, водных и шоссейных путей, а также подвижного и судового состава; 3) общие распоряжения по усилению пропускной способности железнодорожных линий, по восстановлению испорченных и устройству новых искусственных путей сообщения, по использованию железных дорог и водных путей, захваченных у неприятеля; 4) разработка и преподание к исполнению соответствующим начальникам военных сообщений общих оснований для выполнения массовых перевозок, требующих объединенных указаний; 5) общее направление этапной, транспортной и почтово-телеграфно-телефонной служб на театре военных действий, распределение соответствующих средств между высшими войсковыми соединениями, непосредственно подчиненными Верховному (ст. 75).

Начальника военно-морского управления. Это управление служит органом начальника штаба по разработке и передаче повелений Верховного, касающихся флота; в нем содержатся в обработанном виде сведения об общем ходе морских операций, о положении неприятельских морских сил, о составе и нахождении подчиненных Верховному действующих флотов и их частей, о степени их снабжения и мерах, принимаемых для обеспечения их боеспособности (ст. 86).

Главнокомандующий армиями фронта

Он есть начальник армий, крепостей и флота, предназначенного для совместных действий с армиями данного фронта (ст. 90). Распоряжения его исполняются в пределах подчиненного ему района всеми правительственными местами, общественными управлениями, должностными лицами всех ведомств и всем населением (ст. 91). Он подчиняется непосредственно Верховному. Никакое правительственное место, учреждение и лицо в империи не могут давать ему предписаний или требовать от него отчетов (ст. 93). Сверх прав, предоставленных командующему армией, он имеет право:

1. Изменять состав подчиненных ему армий и флота, образовывать новые армии, не нарушая при этом существующей организации, а также расформировывать армии, немедленно представляя о сем Верховному с изложением причин, вызвавших эти меры.

2. Устранять от должностей всех должностных лиц всех ведомств, состоящих в подчиненных ему армиях и флоте, а также на государственной, земской или городской службе в подчиненном ему районе, без различия их чина и звания. 3. Устанавливать в занятых неприятельских областях подати и налоги, а равно налагать контрибуции и подвергать имущество жителей конфискации (ст. 97). Он имеет право непосредственно сноситься с министрами (ст. 99).

Командующий армией

Командующий армией есть начальник всех войск, крепостей, управлений, учреждений, заведений и чинов, входящих в состав армии, не исключая и находящихся в ней членов императорской фамилии (ст. 409); избирается и назначается по непосредственному избранию государя; с объявлением мобилизации он назначается высочайшим приказом и указом Сенату (ст. ст. 410 и 19); непосредственно и во всех отношениях подчиняется главнокомандующему армиями фронта; никакое правительственное место, учреждение и лицо в империи не могут давать ему предписаний или требовать от него отчета (ст. 411); в направлении военных действий руководствуется указаниями главнокомандующего армиями фронта, избирая по собственному усмотрению способы к достижению поставленной ему цели (ст. 412). Сверх прав, предоставленных командиру корпуса, командующий армией имеет право: 1) назначать во время войны ко временному исполнению должностей командиров корпусов, начальников дивизий и лиц, пользующихся одинаковыми с ними правами; 2) награждать собственною властью за военные подвиги и другие отличия: а) орденом Святого Георгия 4-й степени и Георгиевским оружием согласно со статутом и не иначе, как по удостоению думы, учреждаемой соответственно из наличных кавалеров сего ордена или лиц, имеющих Георгиевское оружие; б) медалями и другими наградами, для сего установленными, – милиционеров и лиц, оказавших заслуги армии; 3) устранять от должностей всех должностных лиц всех ведомств, состоящих в армии, без различия чина и звания; 4) высылать из района армии всех лиц, присутствие коих будет им признано нежелательным; 5) воспрещать в районе армии удаляться из мест жительства таким лицам, коих по знанию ими ремесел или по занятию предполагается привлечь к работам для достижения целей войны; 6) воспрещать в районе армии вывоз необходимых для работ орудий и материалов, а также продовольственных и перевозочных средств, фуража, дров и т. п. предметов, могущих потребоваться для войск; 7) издавать в пределах района армии обязательные постановления, относящиеся:

а) к предупреждению нарушений общественного порядка и государственной безопасности; б) к постовым, телеграфным и телефонным сношениям; в) ко всяким вообще торговым и промышленным заведениям; г) к типографиям и прочим заведениям тиснения; д) ко всем произведениям печати и тиснения; 8) устанавливать за нарушение изданных обязательных постановлений взыскания, не превышающие заключения в тюрьме или крепости на три месяца или денежного штрафа до трех тысяч рублей в один раз; 9) подвергать собственною властью виновных в нарушении обязательных постановлений, изданных на основании п. 7 сей статьи, взысканиям, означенным в пункте 8; 10) назначать в районе армии общие и частные реквизиции; 11) подвергать в районе армий имущество жителей секвестру; 12) уполномочивать подчиненных ему военных начальников на принятие мер, означенных в пп. 5 и 6.

О лицах, удаленных от должностей или высланных, штаб армии доносит штабу армий фронта, причем о лицах, высланных во внутренние области империи, сообщает и Министерству внутренних дел (ст. 415).

В случае несогласия командующего армией с указаниями, исходящими от главного начальника снабжений армий фронта и управлений, ему подчиненных, командующий армией, в части, касающейся войск, управлений, учреждений и заведений, ему подчиненных, приостанавливает выполнение таковых указаний, донося о принятом решении и причинах, его вызвавших, главнокомандующему армиями фронта и сообщая о том же главному начальнику снабжений армий фронта (ст. 417). В обстоятельствах чрезвычайных, когда в районе действий армии признано будет необходимым для охранения государственного порядка или успеха ведения войны принять меры, не предусмотренные «Положением», делает распоряжения о принятии сих мер собственною властью, немедленно донося о том главнокомандующему армиями фронта (ст. 418).

Управление армией

Штаб армии состоит из отделов: генерал-квартирмейстера, дежурного генерала и этапно-хозяйственного (ст. 422); он формируется, согласно мобилизационному плану, из состава штаба и военноокружных управлений того военного округа, в котором формируется данная армии (ст. 423). С объявлением мобилизации начальник штаба армии назначается на должность высочайшим приказом и указом Сенату; о назначении на должности всех прочих чинов штаба объявляется, по общим правилам, в высочайших приказах или в приказах лиц, властью коих назначение сделано (ст. 424).

Права и обязанности начальника штаба и генерал-квартирмейстера армии в основе аналогичны указанным для штаба Верховного, причем начальники штабов сносятся преимущественно с начальниками штабов высших инстанций, а генерал-квартирмейстеры – с генерал-квартирмейстерами.

Все распоряжения командующего армией, объявляемые начальником штаба словесно или письменно, исполняются, как приказания командующего армией (ст. 430). В случае болезни последнего начальник штаба управляет армией его именем, а в случае смерти – немедленно заступает его место впредь до назначения нового командующего армией, хотя бы командиры корпусов были старше его в чине (ст. 431).

29-е, вторник

Петроградское телеграфное агентство получило из штаба Юго-Западного фронта и разослало сведения о бое под Грайворонкой раньше получения «сообщения» о том нашего штаба. Немедленно натянули нос генерал-квартирмейстеру фронта, прося его установить виновного и впредь таких штук не дозволять. Оказалось, что сообщил начальник фронтового цензурного отделения. Очень извинялись. Для нас это важно принципиально: печати все будет сообщаться только отсюда, иначе с нашими штабными головами возможны явления, очень вредные для успешного хода военных действий.

► Начиная с сегодняшнего «сообщения» (№ 435), мною самим составленного и только выправленного Носковым, начали указывать карту, иначе публика не знает, где ей найти все упоминаемые пункты и пр. Не все редакции газет поняли эту деталь, а главное управление Генерального штаба, от которого газеты получают экземпляры передаваемого ему отсюда по прямому проводу «сообщения», конечно, не догадалось разъяснить этот азбучный, чисто военный прием.

► «Сообщения» требуют особого навыка и… ловкости, чтоб не сказать больше. Наставления Носкова я могу сформулировать в ряд таких положений:

а) начатая нами и незакончившаяся операция по возможности должна обходиться молчанием, чтобы не обнаружить нашего плана;

б) разгаданная нами операция врага не должна быть выяснена ему, чтобы обмануть противника своим неведением об его замысле;

в) всякий наш успех должен быть сообщен вполне;

г) всякий наш неуспех в отражении удара – только в общих, неясных выражениях;

д) наши потери и неудавшиеся операции и маневры обходить полным молчанием;

е) когда мы бьем немцев – писать «германцев», а если австрийцев – «противника»;

ж) фамилий нашего командного состава и названий частей не упоминать;

з) взятых нами пленных подсчитывать почаще, на разные даты, чтобы создавать иллюзию более значительного успеха;

и) результаты действия неприятельских аэропланов обходить молчанием.

Из этого наставления, записанного мною дословно, видно, насколько наши «сообщения» соответствуют правде… Готовую рукопись «сообщения» Носков носит Борисову, и тот окончательно его утверждает, делая иногда выкидки и изменения, после которых и Носков возвращается иногда негодующий. Для царя, Алексеева и Пустовойтенко текст «сообщения» делается известным только после напечатания и передачи по телеграфу военному министру, управлению Генерального штаба, печати и фронтам.

► Американский корреспондент The Times Стенли Вашбурн (Stanly Washburn), допущенный в Ставку, по просьбе министра иностранных дел Сазонова, 20 сентября 1915 г., а в 1914 г. получивший разрешение на объезд нашего фронта, побывал во многих штабах и многое видел. Небольшого роста, веселый, бравый, он хорошо знает свое газетное дело.

Он обставлен переводчиком Фред Грэ (Fred Gray) и фотографом Мьюз (Mewes). У него около 2000 фотографических военных снимков; есть великолепные, но все хороши и исполнены очень художественно; вклеенные в альбомы, они дадут прекрасную иллюстрацию будущей его книге о войне. Сазонов просил Алексеева выслушать проект Вашбурна о доставлении ежедневно на передовые позиции последних военных новостей, рисующих нашу и союзническую работу, и о разбрасывании с аэропланов и другими способами открыток с картин Верещагина и др. из эпохи 1812 г., чтобы напугать немецких солдат предстоящей им зимней кампанией. Министр приложил и несколько открыток с текстом, составленным Вашбурном. Алексеев принял его, дал себя сфотографировать и отпустил на фронт.

Сегодня, по приказанию Носкова, я отправился к Вашбурну в гостиницу, чтобы выслушать его пожелания.

Я записал все то, что его интересовало, и сказал, что по возможности постараемся удовлетворить его желания. Конечно, он хочет знать многое: и надежды на целость Петрограда, Москвы, Киева, Риги и Двинска, и расположение 42—46-го корпусов, и величину атмосферических осадков на Западном фронте осенью и зимой, и план недавней Вильно-Молодеченской операции, и многое другое. Все это надо предварительно обсудить.

► Телеграмма царя начальнику штаба от 29 сентября из Царского Села: «Глубоко обрадован блестящими действиями 11-го корпуса. Прапорщика Немилова теперь же произвести в подпоручики. Союзные нам правительства настаивают на посылке хотя бы одной бригады русских войск на помощь Сербии через Архангельск и на бомбардировке укреплений у Бургаса и Варны несколькими судами Черноморского флота. Я дал на это свое принципиальное согласие. В состав будущей сводной бригады мог бы войти Стрелковый полк офицерской стрелковой школы и затем морской батальон, стоящий в Керчи. Прошу ко времени моего возвращения, 2 или 3 октября, подготовить предположения по обоим вопросам. Николай».

► Оказывается, я прибыл сюда как раз в тот день (25 сентября), когда мы оканчивали ликвидацию сделанного немцами громадного прорыва на правом фланге Западного фронта в направлении Свенцяны – Глубокое, снова сомкнули свой фронт и таким образом ловко вышли из того ужаса, который готовил нам противник. А как Алексеев был спокоен…

Судя по официальным «сообщениям» штаба Верховного, «почин в действиях в частных боях понемногу переходил на нашу сторону» (28 августа); это в значительной степени успокаивало общество – оно не имело достаточных данных, чтобы судить о том, на чью сторону одно время перешел почин в общем положении нашей армии, которой грозила страшная беда. Вот что давали в этом отношении довольно пространные тогда «сообщения»:

«На путях к Вильне, в общем, без перемен, и противник сильно укрепляется»; «в общем наши армии твердо и точно выполняют свое планосообразное движение и уверенно смотрят в будущее» (27 августа).

«Значительные силы противника наступают в районе восточнее Ширвинты, общим направлением от Вилькомира на Свенцяны» (29 августа).

«Между Свентой и Вилией неприятель перешел в решительное наступление вдоль правого берега Вилии, в общем направлении на железнодорожную станцию Подбродзе. Наши войска, несмотря на крайнее упорство немцев, продолжали задерживать их огнем и контратаками». «В общем, мы продолжаем выполнять наш план, с каждым днем улучшающий положение наших армий» (30 августа).

«У ст. Ново-Свенцяны железная дорога прервана неприятелем. Под натиском неприятеля, перешедшего в решительное наступление в промежутке между районами Ново-Свенцян и Вильны, наши войска отошли в район железнодорожной станции Подбродзе». «В общем, действия австро-германцев направлены к стремлению сохранить за собой видимость наступательных действий, что стоит им несоразмерных с результатами потерь» (31 августа).

«Мелкие части германской конницы появились в районе железной дороги Молодечно – Полоцк. Северо-восточнее Вильны противнику удалось переправиться на левый берег р. Вилии» (3 сентября).

«В стычке севернее Свенцян, у дер. Давгелишки, эта деревня осталась в руках противника. В районе Вильны и к востоку от нее уже продолжительное время завязавшиеся напряженные бои заметно развиваются. Палевом берегу р. Вилии, между железнодорожными участками Вильна – Н. Свенцяны и Молодечно – Вилейки, части противника местами достигли железной дороги Ново-Вилейск – Молодечно. Во многих местах этого района и в районе оз. Мядзиол, Нарочь и Свирь, юго-восточнее Свенцян, происходят столкновения значительных кавалерийских частей. Немцы ведут стремительные атаки в Виленском направлении, юго-восточнее Мейшаголы» (4 сентября).

«Передовые части противника заняли станцию Вилейки. На левом берегу Вилии, западнее Вилейки, на многих переправах идут упорные бои. Столь же напряженно протекают бои на средней Вилии в ближайшем районе гор. Вильны. Противник настойчиво стремится ворваться в город» (5 сентября).

«Отряд противника пытался овладеть ст. Молодечно, но был отбит. В бою у сел. Солы, на железной дороге Н.-Вилейск – Молодечно, противник был выбит из селения. В нескольких местах средней Вилии и в районе гор. Вильны отряды германцев переправляются на левый берег реки» (6 сентября).

«В Виленском районе наши войска, после боев на переправах средней Вилии, отодвинулись несколько на восток. В районе с.-з. линии Вилейки – Молодечно во многих местах бои за переправы на реке Вилии продолжаются. Во встречных боях с германцами наши войска постоянно выказывают высокие боевые достоинства, действуя спокойно и уверенно в самых тяжелых обстоятельствах» (7 сентября).

«В районе восточнее Вильны бои продолжаются» (8 сентября).

«Из м. Вилейки наши войска выбили противника штыковым ударом. Пока в этом районе нами взято у немцев более 8 орудий; до настоящего времени выяснено, что в числе их имеются 4 гаубицы. Кроме того, взято 9 зарядных ящиков и 7 пулеметов. Взятые орудия во время боя были повернуты против немцев и заставили уйти немецкий бронированный автомобиль. В районе Ошмян и далее на юг до верхнего Немана, равно как и в районе восточнее железной дороги Лида – Молчадь, по всему фронту идут упорные бои. Особенного напряжения бой достиг в районе д. Субботники, на р. Гавья, где неприятелю удалось переправиться на левый берег реки, и в районе юго-восточнее Молчади, где противник был отбит с большими потерями и отхлынул назад» (11 сентября).

«В районе р. Вилии, выше Вилейки, упорные бои продолжаются; д. Нестерки взята нами. Немцы произвели ряд атак в районе Вилейки, доводя неоднократно их до штыков. Все атаки отбиты. В районе северо-западнее Вилейки наши войска штыковым ударом овладели укрепленной деревней Остров и вернули обратно д. Гиры. На фронте Сморгони и южнее бои продолжаются» (13 сентября).

«Дух войск, ярко обнаруживший свою высоту в бесчисленных арьергардных боях, получил новый подъем в успехах, одержанных нами над германцами за последние дни в жестоких рукопашных боях и в удачных переходах против них в наступление, особенно частых на фронте восточнее линии Свенцяны – Ошмяны» (17 сентября).

«Восточнее Свенцян наша кавалерия отбросила немцев и заняла с. Поставы. После штыкового боя нами занято кладбище уд. Черемшица и д. Стаховцы (южная оконечность оз. Нарочь) и д. Бережная (район оз. Вишневское). С занятием вышеназванных пунктов противник оттеснен значительно к западу из района железной дороги Вил ейка – Полоцк».

Дополняя общее свое заключение от 17 сентября, штаб сообщал, что в результате энергично выполняемых, более чем 20-дневных и ныне еще не законченных, операций в районе Вилейка почин действий был вырван нашими войсками из рук противника. «Удар германцев в направлении Вилейки был решительно отбит, и план их расстроен. В многодневных тяжелых боях, о напряжении которых свидетельствуют предшествовавшие сообщения, противник был последовательно остановлен, поколеблен и, наконец, отброшен. Глубокий клин германцев, примерно по фронту Солы – Мол од еч-но – Глубокое – Видзы, был последовательно уничтожен, причем зарвавшемуся врагу нанесен огромный удар. Планомерный переход наших войск от отступления к наступлению был совершен с уменьем и настойчивостью, доступными лишь высокодоблестным войскам» (19 сентября).

Кто по таким данным мог думать, что на самом деле происходило именно в этот период у нас на правом фланге Западного и левом Северного фронтов? Общество поняло только, что штаб Верховного так и не решился произнести слово о сдаче Вильны, ограничившись приведенной детской недосказкой в сообщении от 8 сентября.

Между тем вот что было на самом деле[2].

Немцы хорошо знали, что наше снабжение в августе и сентябре было в самом ужасном положении; они видели, что почин действий был всецело в их руках. Стык Западного и Северного фронтов в районе озера западнее Свенцян был занят только слабыми отрядами кавалерии. Главнокомандующим Западным фронтом был недавно назначенный (19 августа) генерал Эверт, стратегические способности которого они также знали… Естественно, что ими был предпринят прорыв в направлении железной дороги Вильна – Двинск, на Свенцяны. Нам поневоле пришлось загнуть вовнутрь обнажившиеся фланги. В образовавшийся коридор немцами была брошена вся масса кавалерии, заранее сосредоточенной у Вилькомира. 1 сентября она захватила ст. Свенцяны, а вскоре сеть ее разъездов, поддержанных конной артиллерией, была уже на железном пути Молодечно – Полоцк. Немцам очень хотелось захватить первый пункт, имевший понятную весьма большую важность для обеих сторон. Но не только захват, а и просто порча молодеченского узла немедленно очень тяжело отразилась бы на всем нашем Западном фронте. Мы, однако, успели занять Молодечно и, как бы игнорируя окружение этого узла с трех сторон и бомбардировку его немецкой артиллерией, задерживали их наступление и отстаивали занятое.

4 сентября немецкая кавалерия зашла в наш глубокий тыл в направлении к Минску, чтобы сзади нас войти в связь с армиями Макензена, бывшими в районе Полесья.

Глядя на прилагаемую карту[3], каждый понимает, что грозило армиям Западного фронта: они должны были бы пробиваться в узкий проход между Минском и Полесьем, неся страшные потери.

Алексеев, сидя в Могилеве, вовремя почуял приближавшийся ужас и властно принял энергичные меры, связав свое имя с операцией, так и оставшейся непонятой широкой публикой. Ввиду почти полного отсутствия резервов ему пришлось решить вопрос о переброске нескольких корпусов с позиций Западного фронта, закрыть ими путь противнику и податься назад по всему Западному фронту, одновременно задвигая прорыв вперед. Создана была новая армия, вверенная генералу Смирнову, который и выполнил все приказания начальника штаба Верховного, переданные ему в качестве приказаний Эверта. Армия (она сохранила номер II, которым именовалась армия Смирнова, переданная временно командующему I армией Литвинову) составилась из 36-го и 29-го корпусов; штаб ее перешел в Глубокое. На помощь главнокомандующему Северным фронтом (с августа 1915 г.) Рузскому был послан один корпус с Западного фронта.

Карта отлично поясняет все происходившее и в связи с приводимыми ниже документами вообще дает основание для оценки «сообщений» штаба Верховного за весь период операции, начавшейся 29 августа и кончившейся 25 сентября.